内蒙古区域重力场特征研究

2018-02-23苏美霞范亚丽孙会玲吴艳君

苏美霞+范亚丽+孙会玲+吴艳君

摘要:内蒙古区域重力场分为东、中、西三大部分,大兴安岭及其以东地区为镜像异常区,山体重力低,平原区重力高,艾里模式成立;大兴安岭到宝音图—巴彦乌拉山—雅布赖山—阿尔腾山为内蒙中部区,山形异常区,山体重力高,平原区重力低,普拉特模式成立;宝音图—巴彦乌拉山—阿尔腾山以西为内蒙西部区,亦为山形异常区,山体重力高,平原区重力低,普拉特模式成立。

关键词:区域重力场;镜像异常;山形异常;艾里模式;普拉特模式

内蒙古重力场总体展布特征,明显地反映出东、中、西三部分格局。东部区重力场以北东向带状展布为主要特征;中部区重力场以东西方向上的分块、南北方向上的分带为特征;西部区重力场以南北方向上的分带、东西方向上的分块为特征。

1.大兴安岭及其以东地区

内蒙东部区的大兴安岭是松辽大型移置体和内蒙古板块挤压碰撞活动的产物[1],第三纪以后,由于松辽和蒙古板块挤压碰撞活动逐渐增强,导致大兴安岭山体迅速抬升[1],形成内蒙东部区北东向的构造格局。

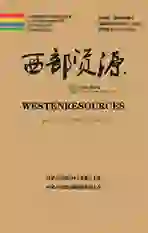

与内蒙全区相比,东部区总体反映为相对重力高值区。区域剩余重力异常总体展布方向受区域构造控制,呈北东向,沿大兴安岭一线存在一明显的北东向展布的巨型重力梯级带(见图1)。

该区域从东到西区域剩余重力异常呈波浪式过渡趋势,重力高低变化为:东部的松辽盆地东侧长白山系(完达山、张广才岭、老爷岭、威虎岭、吉林哈达岭、龙岗山、老岭、千山等,在内蒙古境外以东地区)是重力相对低值区;松辽盆地为重力相对高值区;向西,在大兴安岭东缘及至大兴安岭主脊部位为重力相对低值区;大兴安岭以西,海拉尔盆地区为重力相对高值区;额尔古纳地区为重力相对低值区。总体而言呈现为长白山系重力低—松辽盆地重力高—大兴安岭重力低—海拉尔盆地重力高—额尔古纳重力低。而地形则出现相反的情况,海拔高度变化为:长白山系(高)—松辽盆地(低)—大兴安岭(高)—海拉尔盆地(低)~额尔古纳地区(高)。即相邻地区地形低,重力场值则高,而地形高,重力场值则低。也就是山体重力低,平原区重力高,具备典型的镜像异常特征。

该区域的莫霍面深度(地幔深度)深浅变化为:平原区莫霍面浅,地幔上凸,山区莫霍面深,地幔下凹,有山根和反山根(见图2)。显然镜像异常与莫霍面的起伏变化具有内在联系。

内蒙东部区松辽盆地、海拉尔盆地有巨厚的中新生界沉积。大兴安岭主脊部位和额尔古纳一带是酸性花岗岩的分布区。酸性花岗岩的密度值一般低于古生界、元古界、太古界老地層的密度值,与中生界地层的密度值接近或略低,高于新生界地层的密度值。

那么有中新生界低密度巨厚沉积物的松辽盆地区、海拉尔盆地区呈现重力高异常,显然与该区域地幔呈隆起状态有关;大兴安岭,虽分布有密度较中新生界沉积物高的酸性花岗岩,重力异常却随山体增高,其值降低,形成著名的大兴安岭梯级带,这与该区域地幔深度逐渐变深有关。大兴安岭巨型梯级带,对应幔坡区(见图1、图2)。所以认为这一地区的布格重力异常高低变化趋势及其镜像异常特征与地幔(莫霍面)深度变化有关,同时,也与地壳内物质密度不均匀有关。

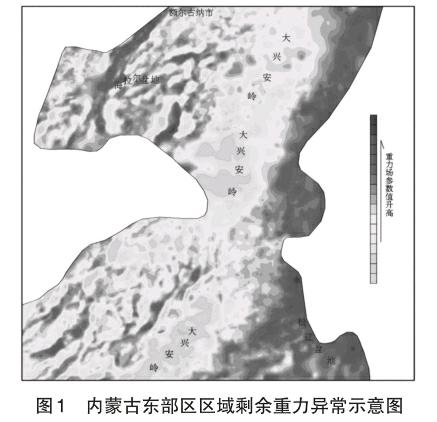

内蒙东部区大兴安岭重力低,松辽盆地重力高,是最具代表性的镜像异常。利用镜像异常的补偿模式(见图3),可解释其地质起因:

大兴安岭地壳平均密度(σ0)为2.82g/cm3,平均厚度(h0)43km,松辽平原地壳平均密度(σ1)2.75g/cm3,平均厚度(h1) 35km,显然就地壳异常质量而言大兴安岭高于松辽盆地。但是大兴安岭莫霍面下凹,造成8km厚的山根,松辽平原莫霍面上凸,形成8km厚的反山根,这一区域地幔物质密度(σM)为3.30g/cm3,8km厚的山根和反山根密度差大于0.40g/cm3。那么在43km厚的尺度上,松辽平原岩石圈异常质量必然远远大于大兴安岭异常质量,所以出现松辽平原重力高(10~30×10-5m/s2),大兴安岭重力低(-80~-140×10-5m/s2)[1](见图3)。由于物质密度地幔明显高于地壳,可见地幔的起伏是影响布格重力异常的高低变化的重要因素。另外在莫霍面之下的地幔物质也是有差异的,大兴安岭、松辽平原相应区域莫霍面之下,地震波速(Vp)分别为8.0km/s~8.1km/s和8.2km/s~8.3km/s,利用地震波速推算其密度分别为3.28g/cm3和3.35g/cm3。这样在43km之下,地幔因素对地表重力分布的影响,松辽平原也比大兴安岭来得大些。正是由于地幔起伏及幔内物质密度差异,最终形成松辽平原比大兴安岭相对重力高出80~140×10-5m/s2的现象,亦是形成镜像异常之内因。

长白山系、额尔古纳与大兴安岭相同,均为重力低异常区,莫霍面拗陷,山体有山根(地壳物质);海拉尔盆地区与松辽盆地区相同,均显示为重力高异常区,莫霍面隆起,有反山根(地幔物质),均是典型的镜像异常区。

大兴安岭以东地区,是中生代构造区,松辽大型移置体是前寒武古板块在中生代移置到现代构造位置的[1]。松辽西缘形成大兴安岭、松辽东缘形成长白山系、松辽北缘形成小兴安岭。大兴安岭以西海拉尔盆地基底,亦是前寒武纪陆块,是早古生代移置到现当代构造位置的中型移置体[1]。前寒武陆块为高密度体,可见以上地壳结构特征也是内蒙古东部区形成镜像异常的重要因素。

内蒙古东部区是全国典型的镜像异常区,山体重力低平原区重力高,存在山根和反山根,艾里模式成立。该区域断裂构造极为发育,主体呈北东向展布,包括得尔布尔断裂、鄂伦春—伊列克得断裂、嫩江—白城—八里罕断裂、大兴安岭—林西—多伦断裂、大兴安岭西缘断裂等一系列北东向断裂;区内岩浆活动尤为强烈,中生代火山岩、侵入岩广布,在大兴安岭中段及南段存在的区域重力低(见图1),与相应区域发育的构造岩浆岩带有关。一系列北东向断裂及构造岩浆岩带对内外生矿产的形成有重要意义。

2.内蒙古中部区

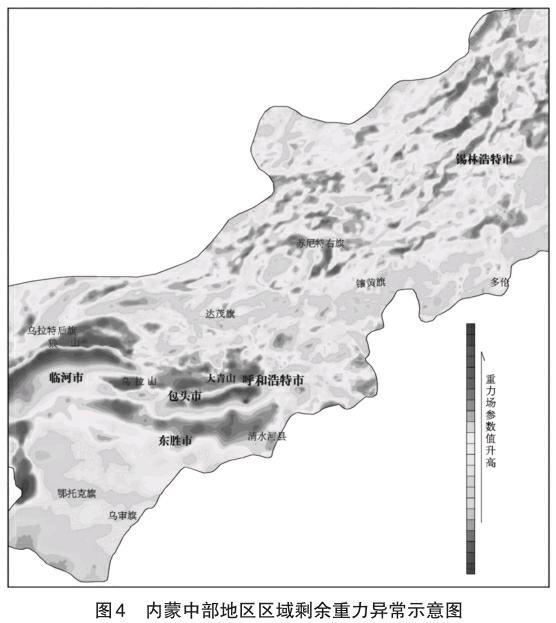

内蒙古中部区,大兴安岭以西至宝音图—巴彦乌拉山地区。位于西伯利亚板块与华北板块复合缝合带分布区,北侧为西伯利亚板块南缘,南为华北板块北缘。重力场呈近东西向展布,且与航磁异常的方向基本一致。布格重力异常值,从北向南呈波浪式高低高低带状变化趋势,南北向分带特征明显(见图4),总体分布规律如下:

大致以苏尼特右旗—锡林浩特一线为界,其北区域剩余重力异常反映为重力高异常带;乌拉特后旗—达茂旗—镶黄旗—多伦为重力低值带;狼山—色尔腾山—乌拉山—大青山为重力高值带;临河—包头—呼和浩特为重力低值带;东胜—清水河—丰镇为重力高值带;鄂托克旗—乌审旗为重力低值带。对应的地形高程变化趋势与重力异常的高低变化一致,即重力异常高的区域,地形高程也相对高,重力异常低的区域,地形高程也相对低。总体而言内蒙中部区为山区重力高,平原区重力低的山形异常区。

内蒙古中部地区,南侧区域重力高场区基本上与华北地台区太古界基底相对应;北侧区域重力高场区基本上位于北纬42°线以北地区,与元古代陆块区相对应,重力值强度与南侧相当,地表有前寒武老地层出露,故推断该带重力高为前寒武基底隆起所致。在南北两侧区域重力高场区之间的近东西向重力低值带为花岗岩带和中新生界的盆地群引起[2]。

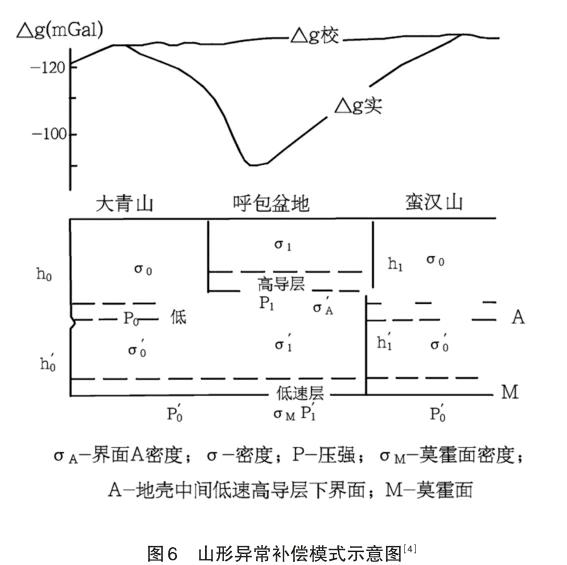

阴山山系,从西至东为巴彦乌拉山、狼山、色尔腾山、渣尔泰山、乌拉山、大青山、大马群山、七老图上、努鲁尔虎上等,是北侧元古代陆块与南侧华北陆块北缘挤压碰撞活动的产物,区域上形成重力高值带。吉兰泰—河套—呼包平原重力低,沉积了巨厚的中新生界沉积物,对应重力低值区。以上两个重力高低异常区亦是内蒙中部区典型的山形异常区,山区重力高,平原区重力低,普拉特模式成立:

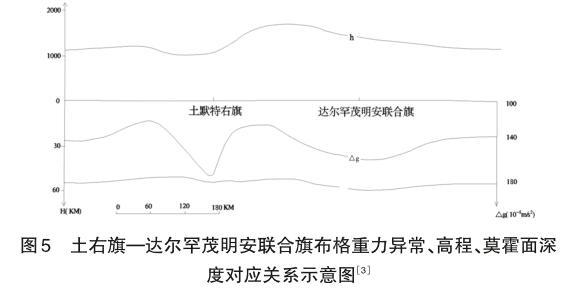

利用土右旗到达尔罕茂明安联合旗布格重力异常与高程变化的对应关系建立了山形异常补偿模式(见图5、图6)。该区域莫霍面平缓,重力值高低主要与壳内物质密度差异有关。由图可见土默特右旗重力低与呼包盆地相对应,亦为巨厚的低密度中新生代沉积所引起。达尔罕茂明安联合旗重力低对应白云鄂博群分布区,系为古生代巨厚型花岗岩带所引起的。上述两重力低之间的重力高,与大青山相对应,系为高密度的太古界隆起所致。

大青山区有一个平均厚1.25km的高山山体(太古代,密度2.74g/m3);呼包平原有一层巨厚的平均2.5km厚的中新生界盖层(平均密度2.30g/m3),其基底亦為太古界。大青山区和呼包平原区莫霍面平缓,综上可见大青山区地壳异常质量远比呼包平原区地壳异常质量大的多。显然这一地区地幔因素对地表重力分布的影响大致相同,地壳内部密度不均匀是重力异常不同的主要原因。所以重力异常特征表现为大青山区重力高,呼包平原重力低的山形异常(图6),普拉特模式成立。

整个内蒙中部区,重力场为山区重力高,平原区重力低的山形异常区,普拉特模式成立。与河北、山西、陕西相似。这些地区莫霍面较平缓,深度变化不大。所以区域上地幔密度变化的影响较小,布格重力异常的变化主要是地壳内物质密度不均匀引起,与大兴安岭和松辽盆地的镜像异常区完全相反。

综上所述,内蒙中部区重力场的展布特征,不仅反映了中新生代以来壳幔均衡补偿作用对本区的影响,也较清晰地显示出了古构造-东西向构造和弧形构造的痕迹。区内发育的东西向构造为该区的主体构造体系,主要包括二连—东乌旗断裂、温都尔庙—西拉木伦河断裂、索伦山—巴林右旗断裂、艾里格庙—锡林浩特断裂、临河—集宁断裂、乌拉特前旗—固阳断裂、乌拉特前旗—呼和浩特断裂、四子王旗断裂、鄂尔多斯盆地北缘断裂、岱海北侧断裂等。以上东西向构造的形成与发展与本区大地构造演化有密切的关系,对不同时期的沉积构造、岩浆活动、变质作用和矿产的形成,具有明显的推动作用。阴山山系是南北古陆块挤压碰撞的产物,为区域重力高值带,该区域是铁、金、铜、铅锌等多金属矿的重要成矿区域。

3.内蒙古西部地区

内蒙西部区,指宝音图—巴彦乌拉山—雅布赖山—阿尔腾山以西地区,该区应为阿拉善元古代陆块区:巴彦乌拉山—阿尔腾山是华北太古代陆块与阿拉善元古代陆块挤压碰撞活动的产物;额济纳旗—珠斯楞—乌兰呼海为前寒武基底分布和隆起区;哈利山—龙首山是甘肃陆块与阿拉善陆块挤压碰撞活动形成的,由前寒武变质岩组成,亦为元古代陆块;整个巴丹吉林或阿拉善右旗为前寒武基底分布区,所以也应为元古代陆块。

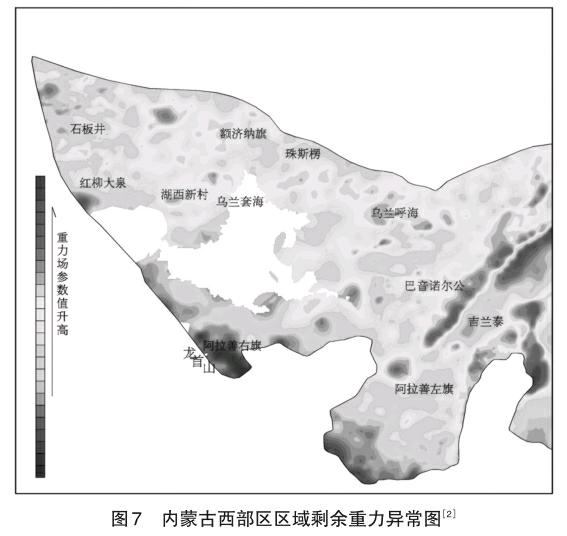

内蒙西部区区域剩余重力异常总体走向自西向东由北西西向转为近东西向,区域剩余重力异常值自北向南呈波浪式下降趋势(见图7)。布格重力异常值额济纳旗一带为-140×10-5m/s2,至龙首山一带为-240×10-5m/s2。地震测深和大地电磁测深表明,额济纳旗一带地壳厚度为50km,而龙首山一带地壳厚度约56km(见图2)。从北向南地壳厚度变化6km。区域重力场自北向南递减,正是反映了地壳厚度自北向南逐渐增厚的变化特征。另外,莫霍面相差6km深度不足以引起-100×10-5m/s2的重力差值。额济纳旗一带的区域重力高,除莫霍面相对变浅因素外,有高密度的前寒武基底存在并隆起的影响也是重要原因。

宝音图—巴彦乌拉山—雅布赖山以西地区亦为山形异常区,区域剩余重力异常呈北西向展布。额济纳旗-珠斯楞—乌兰呼海,为重力高值带;石板井—湖西新村—巴彦诺尔公,为重力低值带;红柳大泉—阿拉善右旗—温都尔图布亦为重力低值带。从地形高程看,比较而言,重力异常较高地段,地形高程也较高,重力异常较低地段,地形高程也较低。即山区重力高,平原区重力低,亦为山形异常区。如巴彦乌拉山,布格重力异常值为-140~-150×10-5m/s2;吉兰泰平原区为-190~-200×10-5m/s2;龙首山区为-200×10-5m/ s2,阿拉善右旗平原为-270×10-5m/s2,为重力低区域,相邻地区,均表现为山区重力高,平原区重力低,具备山形异常的特点。

综上可见,内蒙西部区,区域重力场变化与莫霍面深度变化有关,自北向南莫霍面渐深,所以布格重力异常自北向南重力值呈降低趋势。但局部区域,莫霍面的深度變化不大,重力异常的变化主要与壳内物质密度分布不均匀有关,相邻地区形成山体重力高,平原区重力低的山形异常,与邻区甘肃、宁夏相同。

内蒙古西部地区,额济纳旗断裂、横峦山—乌兰浩海断裂、阿拉善断裂、巴丹吉林断裂、腾格里断裂等北西向和近东西向断裂是阿拉善元古代陆块区的主要断裂构造,对岩浆活动和内外生矿产的形成有重要意义。

4.结论

①内蒙古东部为镜像异常区,山体重力低,有山根,平原区重力高,有反山根,艾里模式成立。重力高低变化与地幔上凸和下凹密切相关。

②内蒙中部区为山形异常区,莫霍面平缓,山体重力高,平原区重力低,无山根,普拉特模式成立。重力高低主要是壳内物质不均匀引起,

③内蒙西部区,局部区域,莫霍面埋深变化小,相邻地段山体重力高,平原区重力低,具备山形异常的特点,重力高低主要与壳内物质密度有关。区域上从北到南重力值总体呈下降趋势,莫霍面埋深由南到北由50km渐变为56km,重力场区域变化特征主要与莫霍面埋深有关。

参考文献:

[1]张振法.松辽大型移置体和大兴安岭隆起机制探讨[J].物探与化探, 1997, 21(2):91-98.

[2]苏美霞等,内蒙古资源潜力评价项目-重力资料应用成果汇总研究报告, 2013.

[3]内蒙古自治区1∶50万航空磁力异常图和1∶100万布格重力异常图综合研究报告,原地勘局内蒙古第一物探队, 1991.

[4]张振法.内蒙古主要山体“山根”问题研讨:山形异常和镜像异常补偿模式[J].物探与化探, 1990, 14(3):232-238.

[5]苏新旭,孟二根,张永清.内蒙古达茂旗满都拉地区晚古生代板块活动探讨[J].内蒙古地质, 2000(1):20-37.

[6]李双庆.内蒙古中部早古生代地体的拼合与增置[J].内蒙古地质, 1997(1):18-23.

[7]邵和明.内蒙古中、上元古界地层的找金远景[J].内蒙古地质, 1999(1).

[8]张振法.阴山山链隆起机制及有关问题探讨[J].内蒙古地质, 1995(Z1).

[9]张振法,姜建利,秦增刚,等.根据地质和地球物理资料在重新厘定界线-关于华北地台与兴蒙古生代地槽褶皱分界线的划分.中国地质,2001,vol28.NO9.

[10]张振法,李超英,牛颖智.阿拉善──敦煌陆块的性质、范围及其构造作用和意义[J].内蒙古地质, 1997(02):1-14.