奋进伟大时代 谱写强度华章

2018-02-22航轩

航轩

2018年7月12日下午,在航空工业飞机强度研究所(以下简称“强度所”)上海分部,C919飞机2.5g机动平衡工况极限载荷静力试验正在如火如荼的进行中。该项试验是C919飞机研制进程中的关键节点,对于飞机适航取证具有重要意义,受到了社会各界的广泛关注。在CAAC(中国民用航空局)、EASA(欧洲航空安全局)代表目击下,试验逐级加载到最大载荷,飞机单边机翼载荷最大达到95吨,机翼翼尖最大变形达到3.26米。随着CAAC代表宣布试验顺利完成,全场爆发出热烈掌声,这不仅是C919飞机研制的重要胜利,也标志着我国大飞机强度研究水平和试验能力迈上了更高的台阶。

强度所作为我国唯一的航空强度研究和验证中心,始终坚守航空报国初心,牢记航空强国使命,以改革创新的时代精神和精益求精的专业技术,砺重器、铸辉煌、镌丰碑。近年来,有力支撑了运-20、C919、AG600大飞机三剑客地研制,全力保障了四代机、舰载机等国家重点型号的首飞、设计定型、列装部队,为我国国防现代化建设和国民经济发展作出了重要贡献,在航空工业发展史上留下了一串串追求不止、奋斗不息的闪光足迹。值此改革开放40周年、强度所建所53周年之际,让我们再次开启尘封记忆中关于这个航空基础类科研院所的岁月沧桑。

近年来,强度所有力支撑了运-20、C919、AG600大飞机三剑客研制,全力保障了四代机、舰载机等国家重点型号的首飞、设计定型、列装部队,为我国国防现代化建设和国民经济发展作出了重要贡献。

1965年4月,党中央、国务院依据航空工业发展需求,高瞻远瞩、果断决策,决定在陕西耀县建立中国飞机强度研究所(时称三机部六院十二所),由此强度所扎根渭北高原,以“立足山沟胸怀祖国看世界,献身革命志在四方图创业”的豪迈,拉开了我国航空强度波澜壮阔、激情奋进这一历史画卷的序幕。1967年12月,为实现高空高速飞行的梦想,强度所转战秦岭北麓高冠峪口,突破了诸多热强度关键技术。1993年8月,为适应新时期改革发展的需要,强度所总部迁至西安高新区电子工业园,承前启后、蓄势待发、孕育未来。2007年4月,为强化基础、提升能力,强度所新建阎良新区,建成了一批现代化、高水平的试验室,弥补了多项专业空白,整体科研能力和技术水平得到较大提升。2013年3月,为支持大型客机研制,强度所主动作为、靠前服务,东进上海建设分部,建成了国际一流的大型客机全机静力/疲劳试验室,有力保障了大型客机的按期首飞和研制。在新的时期,为践行军民融合战略、服务通航产业,2017年12月,强度所与通飞研究院、珠海市等达成战略合作协议,开始谋局华南,融入“珠三角”经济发展。

从渭北高原到秦岭北麓,从偏僻三线到古都西安,从古都西安到航城阎良,从三秦大地到东海之滨,半个多世纪以来强度所始终上下求索、锐意进取,用“拼搏、奉献、创新、协作”的精神,激情演绎了报国情怀。尤其是近年来,强度所凝聚共识、继往开来,以战略规划为指引,奋发新时代、践行新思想、踏上新征程,在努力开创强度事业发展新格局的征程中不断前行,改革发展取得显著成效,先后被中共中央、国务院、中央军委授予“某工程重大贡献奖”,被中组部、人事部、国防科工委、总政治部、总装备部等五部委联合授予“高技术武器装备发展建设工程突出贡献奖”,荣获“全国五一劳动奖状”“中央企业先进集体”“陕西省先进集体”等荣誉称号。

气势恢宏的全景写意图

——战略谋篇布局,展现强度魄力

近年来,强度所审时度势、凝聚共识、科学规划,始终立足“四者”使命——强度理论的探索者、强度技术的创造者、强度工具的提供者、强度设计的验证者,逐步实现了战略管控层级化、精细化,推动了战略转型,形成了新的战略布局和战略架构,为改革发展提供了澎湃动力。

战略规划开拓新视野。强度所基于对航空技术发展趋势的判断,加强顶层设计,确定了“大强度、新强度、数字强度”的发展战略:“大强度”即研究对象由过去较为单一的结构演进为涵盖材料、结构、设备、系统、全状态飞机的大范畴;“新强度”即研究方向由过去较为单一的安全性演进为安全性、稳定性、可靠性、舒适性、适应性等相互交融;“数字强度”即研究手段从最初的解析法发展到工程法、数值法,再到基于模型的数字化阶段。基于发展战略,对标世界一流新型科研院所.强度所系统构建了“一二三四五六”的战略体系,即围绕一个愿景——打造世界一流的航空强度研究与验证中心;紧抓两条主线——强度研究和型号验证;聚焦三大目标——大所、强所、富所;坚持四项原则——航空为本、创新驱动、军民融合、协调发展;着力五大战略——科技发展、型号研制、技术产业、能力建设、运营管理;构建六大保障——管理保障、组织保障、制度保障、技术保障、人才保障、文化保障,为未来改革发展指明了方向。

战略管控跃上新高度。本着“聚焦核心、分级管理”的总体思路,强度所探索实施了“1+X'的经营管理模式,“1+X'包含两个方面的内容:一是计划体系“1+X”,1个中心即经营目标,X个关键点即管理目标;二是管理体系“1+X”,每个管理层级都由1个组长单位和X个成员单位组成。通过“1+X”构建起战略经营层级、业务管理层级、业务实施层级三级计划管理体系,推动了经济结构转型、管理模式转型和专业技术转型。在深化改革的进程中,强度所以战略管控为引领,经济效益不断增长,近三年收入年均增长率13%,利润年均增长率17%,经济结构日趋合理,实现了主营业务从型号研制一元为主到型號、科研、技术产业齐头并进的跨越式发展。

战略布局呈现新面貌。建所53年来,强度所扎根渭北、立足西安、融入阎良、挺进上海、谋局华南,一路走来战略布局逐步优化,各项能力得到显著提升,翻开了历史发展的新篇章。夯实西北,西安总部为研发创新中心、阎良新区军机为科研中心的格局已然形成。成立创客空间,联合内外创新资源,打造协同创新平台,拓展前沿新兴学科,加速形成气候环境模拟、智能化验证等科研能力;布局华东,由单一的整机试验逐步向材料试验、部件试验、客舱安全试验、发动机试验拓展,与德国Zwick公司、上海交通大学、上海适航审定中心等不断深化战略合作;谋局华南,紧抓军民融合战略机遇、着眼通航产业发展,将逐步形成支撑通用工业和通航产业的全业务格局,目前已与通飞研究院、珠海市等达成战略合作协议;放眼国际,深化国际合作与交流,基本形成国际合作“三三制”架构(即确立一批欧洲高等院校、一批国家科研机构、一批航空企业三个层面的合作对象,开展在委托培养博士、派遣访问学者、项目联合研究等三个方面的合作),已与英国帝国理工大学联合共建强度与工程力学实验室,与德国Zwick公司联合共建材料力学性能实验室,在践行使命中彰显了价值,在聚焦主业中拓展了发展空间。

百舸竞流的山水工笔图——积淀强度智慧,彰显强度实力

强度所自建所以来,始终坚持航空为本,聚焦型号研制主业,强度验证工作已成为飞机研制过程“设计、制造、试验、试飞”四大环节中不可或缺的“第三棒”。近年来,强度所在践行强军首责、推动航空武器装备发展中实现了型号研制的“两大跨越”,即由强度试验一元为主向强度规划、手册编制、优化分析、物理试验和虚拟试验的系统化支撑跨越发展;由验证性试验一元为主向研究性、研制性和验证性的全链条积木式体系化试验跨越发展,为我国航空型号研制与部队列装起到了锤炼筋骨、保驾护航的重要作用。

科学构建国际一流验证体系。强度所形成了国际一流的地面强度验证体系,覆盖了静强度、耐久性/损伤容限、振动、冲击、声学、热强度、起落装置强度、复合材料强度、力学性能表征、气候环境适应性、结构/机构可靠性、发动机强度等多个方面,强度鉴定与验证能力达到国内领先、国际一流水平。同时,基于该验证体系,形成了从指南手册、标准规范、优化设计、分析工具、物理验证、虚拟试验的多维度业务覆盖,有力支撑了军机/民机、有人机/无人机、陆基飞机/舰基飞机等多类型型号的研制任务。

全力保障国家重器研制进程。强度所肩负着为型号“把关”“号脉”的使命,“确保型号研制后墙不倒”更是强度所的立足之本和铮铮誓言。近三年来,强度所立足航空使命,承担了四代机、运-20等军机以及ARJ21-700、C919,AG600等42项全机试验,215项部件试验,15万件元件试验,保障了各型号的如期首飞、顺利定型,为我国航空武器装备研制及民用飞机产业发展作出了突出的贡献。近年来,强度所承担了26个型号的三种类型(研究、研制、验证)、四个层级(全机、部件、组件、元件)的强度试验,涉及机型数十种,数量之大、类型之多,开创了世界航空史的新记录。

创新发展飞机强度试验技术。强度所始终致力于强度试验技术攻关及其验证能力提升,在强度验证手段上发展到自动化阶段,突破了一体化整体加载框架设计、起落架随动支持与加载、海量数据管理与处理等关键技术,并逐步向智能化迈进;在强度验证技术上,秉承一代飞机、一代试验技术思想,在部件级及整机级试验项目上均实现了试验技术上的跨代,尤其是第三代平直壁板压剪试验设备处于国际领先;在强度验证体系上,随着虚拟试验、全机落震试验、全机气候试验等填补国内空白专业的逐步成熟,验证体系更趋于完整,特别是完成了C919、AG600的全机静力虚拟试验,开创了我国航空强度领域物理试验与虚拟试验有机结合的先河;同时,随着一批批先进试验室投入运行、高精试验设备的引进、极具创新的试验装置研制,强度验证能力已达到国际一流水平。

奋力摘星的浩瀚星空图——合作开放创新,蓄积强度动力

随着航空型号研制全面进入自主研制和自主创新的新阶段,未来的航空武器装备必须建立在坚实的基础技术储备之上,“技术牵引,基础先行”日益紧迫。因此,强度所始终履行国家赋予的“四者”使命,促进了专业发展,支撑了型号研制。

形成了“一体两翼”的技术创新体系。近年来,强度所把提升技术创新能力作为跨越式发展的核心,不断探索适合自身创新发展的道路,系统构建了以“基础创新为主体,工程创新和产业创新为两翼”的“一体两翼”技术创新体系,该成果获得了第二十四届国家级企业管理现代化创新成果一等奖,取得了历史性突破。“一体两翼”技术创新体系围绕技术成熟度这条主线,贯通需求端到实现端的自主创新链,打造两条回路,提高技术研究、工程应用与产品研发间的黏性,实现三点联动,促进了技术创新体系与预先研究、型号研制和技术产业三大主营业务的相互融合,将创新“独唱”变为产学研的“合唱”,极大地提升了技术创新与自主研发能力,有力支撑了航空型号研制、强度专业研究和技术产业发展。

提升了航空强度专业技术水平。始终重视专业建设工作,传统强度专业不断纵深发展,提升了复合材料、结构动强度、航空声学、热强度等专业的研究能力,并在飞机结构虚拟试验技术、飞行器地面颤振试验技术等方面取得了新突破,为型号研制提供了新方法、新手段;依托行业发展需求、重大科研项目和能力建設,拓展了健康监测、智能结构、气候适应性等新兴专业,为强度专业发展注入了新活力;聚焦前沿技术,交叉专业融合发展,在复杂/极端载荷环境下材料/结构力学行为、共融机器人应用、多物理场耦合力学问题等方面取得新进展。截止目前,构建完善了涵盖安全性、稳定性、可靠性、舒适性、经济性,由14个一级专业和64个二级专业组成的航空强度技术专业体系,为强度技术创新奠定了坚实基础。

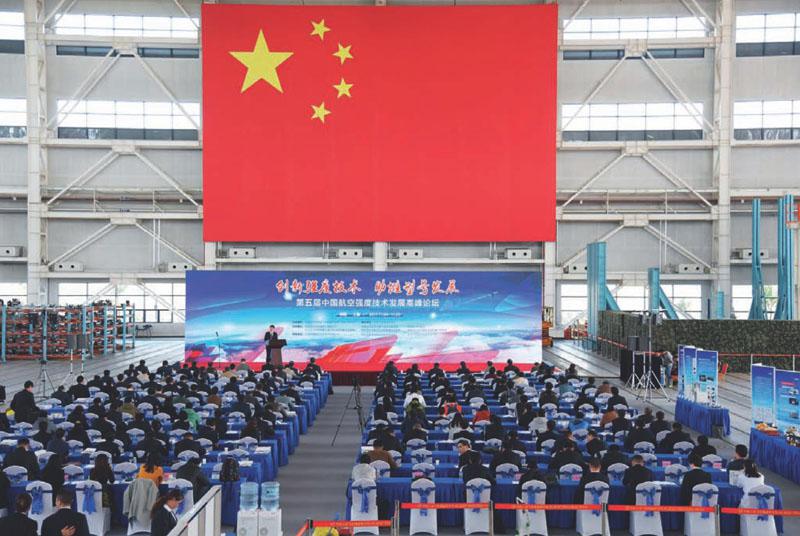

搭建了多形式的强度技术共鸣平台。本着“开放、共享、合作、共赢”的指导思想,构建了“一个讲堂、两个论坛、四级专家”的强度技术共鸣平台。“一个讲堂”是“强度大讲堂”,邀请国内外知名专家开展系列讲座,分享前沿性、基础性研究成果;“两个论坛”是中国航空强度技术发展高峰论坛和中国航空强度技术青年论坛。高峰论坛聚焦大家学者,青年论坛聚焦青年才俊,特别是高峰论坛已连续举办5届,成为国内强度领域影响力最大的交流平台; “四级专家”是聘请包括院士在内的国内外知名专家学者为强度所秦岭特聘专家,打造由“秦岭特聘专家、秦岭专家、强度所科技委常委和科技委委员”构成的四级专家体系。依托强度技术共鸣平台,共同研究基础理论共鸣点、共同孕育应用技术共鸣点、共同挖掘产业市场共鸣点。

形成了系列高质量科技创新成果。近年来,强度所聚焦前沿发展,坚持需求导向,加强技术储备,一大批政府和军方重点科研项目获得了立项支持。其中,承担了973等重大基础研究项目,突破了典型金属结构振动疲劳损伤机理的关键力学基础问题;承担了民机科研等应用研究项目,突破了疲劳载荷谱简化等关键技术承担了型号关键技术攻关等技术开发项目,突破了大型运输机全机强度试验中的关键技术。总体而言,强度所科研项目呈现出渠道多元化和类型多元化特点,渠道方面拓展了自然科学基金、联合基金等,类型方面由试验技术研究为主拓展到基础理论、分析方法、工具软件等并重,涵盖基础研究、应用研究、技术开发。同时,强度所坚持自主投入,每年投入经费超2000万,催“点子”,育“苗子”,一批项目滚动发展,一批人才脱颖而出。在高密度创新投入下,形成了大量高质量科技成果,编制标准规范20余部,荣获30余项省部级以上科技成果、申报200余项发明专利、近三年发表600余篇高影响力科技论文。

开疆拓土的无限风景图

——瞄准强度需求,深挖强度潜力

军民融合是国家战略,关乎国家安全与发展全局,既是兴国之举,又是强军之策。强度专业显著的基础性特点使强度所在军民融合方面拥有巨大的潜力,军用航空技术可以无缝对接应用于其他军、民用工业领域。

构建了“三融三通”技术产业生态链。近年来,强度所为推动军民融合发展和科技创新互动,基于融合大航空、大防务、大工业市场领域,贯通技术、市场、人才核心要素的“三融三通”发展思路,通过明晰技术产业低成本、高附加值的技术服务和高端产品发展定位,优化以产业创新带动基础创新和工程创新的技术协同创新模式,建立独立法人公司为主体的多层次市场管理体系,构建起以强度技术为核心、“试验支持、技术服务、产品定制”为主体的“以强为根、三足鼎立、多点辐射”的技术产业生态链,打通了技术与市场、军用与民用、科技创新与产业发展的通道,破解了军工研究院所机制不活、路径不畅、活力不足等难题,形成了高效益发展、全要素融合、多领域跨越、大尺度转型的发展格局。

促进了强度技术多领域的跨越融合。在大航空领域,实现了从军用航空一元为主到涵盖民用航空、通用航空、无人机等大航空领域多元并举的跨越。全力支撑C919、AG600大飞机研制的同时,与航空院校、京东无人机联合,对无人机产业化发展和无人机公共安全技术开展了卓有成效的合作。与江西冠一围绕适航取证、试验验证等方面全面合作。在大防务领域,实现了从航空到航天、兵器和船舶等大防务领域的跨越。强度所突破了试验领域行业壁垒,已被纳入某国家重大项目研制体系,在航天、兵器、船舶等领域赢得了良好的赞誉。在大工业领域,实现了从军工到轨道交通、汽车、风力发电、能源化工等领域的跨越。成功完成了世界首辆全碳纤维复合材料地铁车体静力试验,减振器、非标测控设备以及噪声控制等产品与技术打破了国外垄断,达到国内一流、国际领先水平。

形成了百花齐放的技术产业发展局面。以“高端装备、高新技术、高附加值”为发展方向,采取技术领先的差异化竞争策略,打造了航空优势技术和优势资源推动的产业集群,发展形成了包括“研究性试验、研制性试验、验证性试验、顶层规划、设计优化、仿真分析、非标测控、减振降噪、智能高端产品”等业务板块,辐射数十个业务方向的多元化业务体系,如衍生于静强度技术,应用于石油油井管研制生产的复合加载试验设备形成了从500吨到3000吨规格的系列产品,在国际公开招标中击败了多家跨国企业,打破了国外的技术封锁。

步入新时代,党的十九大鲜明确立了到2035年基本实现社会主义现代化,到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国目标以及国防和军队建设的总体目标:“确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升”,“力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。航空工业作为国家战略性新兴产业发展规划当中的重要篇章,肩负着维护国家安全,塑造中国制造新形象,带动制造业水平全面提升的重要使命。对应我国社会主义现代化建设战略、国防和军队建设目标,航空工业与时俱进地明确了基于“三大使命”和“两步走”的航空强国战略,即到2035年基本建成新时代航空强国,到本世纪中叶全面建成新时代航空强国。

基于航空强国战略,强度所明确了中长期发展目标:即到2025年,专业技术发展实现技术体系完善化,型號试验能力实现融合化,智能强度建设实现数字化。具体表现为型号试验数字化水平进一步提高,强度技术体系不断完善,人才队伍持续优化,科研能力显著增强,技术产业发展取得新突破,管理水平持续提升,文化体系持续完善,国际合作话语权不断增加。到2035年,专业技术发展实现技术一流化,型号试验能力实现协同化,智能强度建设实现数字化、网络化。具体表现为强度技术初步引领航空型号研制,基本融入全球航空产业链,虚拟试验和物理试验深度融合,专业体系基本完善,创新能力显著增强,基本形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局,具有很强的国际竞争力。到2050年,专业技术发展实现领先化,型号试验能力实现系统化,智能强度建设实现数字化、网络化、智能化。具体表现为强度技术引领航空型号研制,完全融入全球航空产业链,试验智能化水平进一步提高,智慧院所基本建成,强度专业达到世界先进水平,成为国际性重要会议的主导力量,全面形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局,国际竞争优势明显。对接航空强国战略,需要强度所以更大力度、更宽领域、更强举措继往开来。

伟大时代催生伟大梦想,伟大梦想源于伟大使命,伟大使命凝聚伟大力量,努力开创航空强度发展新时代, “打造世界一流的飞机强度研究与验证中心”这一蓝图已经绘就,必须持续努力、久久为功,一步一个脚印坚定不移前进。习近平总书记深刻指出“历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者,而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者”,幸福和美好未来不会自己出现,强度所将用自己的忠诚和执著捍卫那份珍藏在最深处的梦想初心,在十九大精神的指引下,贯彻航空工业发展新理念,继续深化发展改革,推动高质量发展,以一流的企业“硬”实力和文化管理“软”实力,在广袤的天空擘画改革发展的宏伟蓝图,在建设航空强国的伟大征程中接力奋斗、一往无前,书写出无愧于新时代的奋斗者之歌。