毛乌素沙地砒砂岩与沙复配成土技术成效与应用

2018-02-22杜宜春王欢元

杜宜春 王欢元

摘 要 基于砒砂岩与沙理化性状互补特性开展砒砂岩与沙复配成土技术研究,已成为毛乌素沙地生态化治理和资源化利用主要方式。基于此,综合砒砂岩与沙复配成土研究成果,重点围绕基于砒砂岩与沙复配成土技术研发的造田技术、固沙技术和节水技术,开展技术介绍、技术应用成效以及技术示范推广进行简要介绍,借此推进砒砂岩与沙复配成土技术的规模化应用。

关键词 砒砂岩;复配土;技术

中图分类号:S156 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2018.33.095

随着城市化进程和基础设施建设的加快,建设用地需求逐年增加,造成人地矛盾日益突出,急需要通过开发、复垦等土地整治工程的实施,来补充和增加耕地面积,以保障农业经济正常发展和建设用地的需要。

毛乌素沙地是鄂尔多斯高原东南部和陕北长城沿线沙地的统称,是我国沙漠化严重地区之一。相较其他沙漠地区,其水热条件更为优越。针对沙地治理周期长、开发利用难度大等问题,国内外学者开展了大量研究。面对沙地造田时因土壤含水量低造成的树木难以成活及生态环境退化问题,学者们以实践为基础通过人工垫土、引洪漫淤、种植绿肥植物等措施对沙地进行改良的研究,还开展了利用煤矸石、泥炭和酒精废渣等材料对风沙土进行改良的实验,形成了许多生态保护与农业利用相结合的模式[1,2]。这些技术从防沙固沙方面取得了较好的治理效果,但仍存在一些缺陷,如常见的物理固沙方法沙障、栅栏、草方格,植物固沙方法防护林带、风沙育草等,效果显著,但投入的人力物力财力较大,且周期长,效益低,没有从根本上改变沙地特性。

砒砂岩,是指古生代二叠纪、中生代三叠纪、侏罗纪和白垩纪的厚层砂岩、砂页岩和泥质砂岩组成的岩石互层,主要分布在晋、陕、蒙地区。由于其水土流失严重,当地群众视其危害如砒霜,故称为“砒砂岩”[3]。由于其在颗粒结构、矿物组成等方面与沙具有一定的互补特性,按照一定比例与沙复配,为沙地的治理和开发利用提供了可能。韩霁昌研究团队基于对砒砂岩特性的深入调研与分析,提出了将砒砂岩作为沙地改良的天然材料,并通过室内模拟、田间试验以及工程实践,研发了沙地治理的新方法——砒砂岩与沙复配成土技术[4,5],并对其成土机理、复配效果、后续效应等进行了全方位分析,得到了国内外学者的认可和报道。近年来,围绕砒砂岩与沙复配成土技术陆续开展了基于砒砂岩与沙复配成土的造田、固沙、节水技术。然而,其技术基本内容及成效表述尚不系统。基于此,综合目前国内外关于砒砂岩与沙复配成土的研究成果,对其各项技术基本内容及应用效果进行系统阐述,以期为毛乌素沙地生态化治理提供技术支持和理论依据。

1 基于砒砂岩与沙复配成土机理的固沙、节水、造田技术内容及成效

1.1 砒砂岩与沙复配成土固沙能力提升技术及其效果

沙地中添加砒砂岩可有效提高沙地的固沙能力,提高起沙风速。基于砒砂岩与沙互补特性,开展了不同颗粒级配、不同体积比例组合的试验和模拟,通过风洞试验[6]和野外定位观测分析研究了复配土固沙效果,通过扫描电镜研究了复配土微观结构及粒级变化,从而构建了基于砒砂岩与沙互补特性的复配土固沙能力提升技术[7]。复配土具有抵御风蚀的潜力,单独砒砂岩与沙的风蚀量均较大,而二者复配成土后风蚀量则显著降低,单从粒度组成角度看,复配土的抗风蚀能力得到增强,随着砒砂岩比例的增加,抗风蚀能力呈现先增强后降低的趋势,最高起沙风度可达16 m·s-1。在技术示范应用过程中,根据沙地特性,结合固沙机理,制定适宜的砒砂岩与沙复配的体积比例,通过工程手段将砒砂岩与沙充分复配(集中在0~30 cm);同时,依据毛乌素沙地气候、水文等条件,促进复配土冻盖层、物理结皮和生物结皮的形成,结合生物手段,在地表形成制备覆盖,充分发挥了该技术的生产功能和生态功能,实现复配土的可持续利用。

1.2 砒砂岩与沙复配成土节水技术及其效果

砒砂岩丰富的黏粉粒为复配土的保水保肥性提供了基础,砒砂岩可以作为“小水库”,按照一定比例与沙复配后提高沙地节水效率[8]。基于以上认知,Wang等[9-10]通过大田试验制定的砒砂岩与沙复配土壤典型作物的节水灌溉制度,与传统作物灌溉制度(沙地漫灌、沙地喷灌)等进行对比,发现将复配土壤及喷灌措施下灌溉制度与沙地漫灌措施下灌溉制度相比,复配土玉米灌溉水量节水效果最高可达43.9%,马铃薯的节水效果可达27.2%;将复配土壤及喷灌措施下灌溉制度与沙地喷灌措施下灌溉制度相比,玉米灌溉水量节水效果最高可达29.8%,马铃薯的节水效果可达9.0%,有力地证明使用喷灌取得了良好的节水效果。在实现耕地资源扩展的同时,提高了农业水资源有效利用率。

毛乌素沙地是我国典型生态脆弱区,地表和地下水资源总量相对匮乏。为了确保砒砂岩与沙复配成土技术在沙地中的可持续利用,基于作物需水程度、研究区供水能力开展了沙地区域水资源承载力分析评价,获得了榆林市榆阳区、神木县和府谷县三个典型区域水资源对沙地农业开发的最大承载能力,并针对沙地适宜的种植作物(玉米、马铃薯),构建了基于优化配置的沙地农业开发模式,实现了水资源优化配置。

1.3 砒砂岩与沙复配成土造田水肥管理制度及其效果

砒砂岩丰富的黏粉粒含量,可高达80%以上,为改良沙地质地提供了良好的颗粒基础。随着砒砂岩含量的增加,复配土质地由沙土-沙壤-粉壤-壤沙-壤土过渡,为作物生长提供了立地基础。同时,砒砂岩中富含钙蒙脱石等矿物成分,砒砂岩与沙复配后,在范德华力、双电层力等共同作用下,砒砂岩颗粒与沙粒紧密结合,为复配土壤提供了良好力学基础,同时钙蒙脱石等矿物成分持水性强,可降低沙地水分渗漏,弥补沙地保水保肥性差的缺点,从而达到提高土地生产力的目的。

为了优化沙地水肥利用效率,提高作物产量,Wang等[11]通过采用水氮管理模型(WNMM)对复配土水动力学、土壤和作物系统中的碳氮循环、作物生长和农业管理措施等进行模拟研究,结果表明砒砂岩与沙复配成土后,可有效提高沙地水分、氮素和肥料利用效率。对于毛烏素沙地典型作物春玉米而言,在枯水年、平水年、丰水年灌溉量分别为477 mm、291 mm、176 mm,氮施用量分别为114 kg·hm-2、90 kg·hm-2、169 kg·hm-2的水肥管理制度为相对理想的水肥管理制度,产量最高可达7 584 kg·hm-2、8 850 kg·hm-2、9 620 kg·hm-2。对于该区域典型农作物马铃薯而言,在枯水年、平水年、丰水年灌溉量分别为245 mm、219 mm、104 mm,氮施用量分别为120 kg·hm-2、120 kg·hm-2、121 kg·hm-2的水肥管理制度为相对理想的水肥管理制度,产量最高可达14 000 kg·hm-2、16 000 kg·hm-2和25 000 kg·hm-2。

2 砒砂岩与沙复配成土技术示范与应用

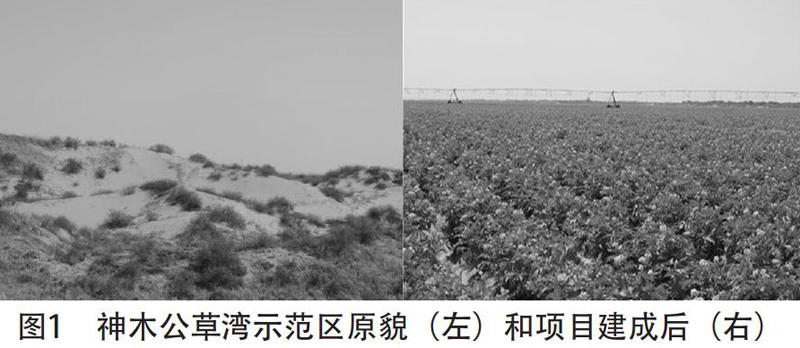

砒砂岩与沙复配成土造田技术成果已在毛乌素沙地榆林市神木县、榆阳区等地进行推广应用,效果显著(见图1)。截止2017年底,已累计推广面积达2 769.7 hm2,新增优质高标准水浇地2 652.3 hm2,每667 m2均投资

0.8万元,与传统沙地复配黄土造地相比,仅黄土远距离运输费一项每667 m2节支0.7万元。项目建成后极大地改善了当地农村交通、水利、电力等生产生活条件,将原来的沙荒地改造成高标准水浇地,不仅增加了耕地面积而且有效提高了当地社会、人文、环境和经济等综合效益。由于成本低、收益大、群众参与积极性高,生态环境的改善效果明显。项目成果同时在林草地、城市绿地以及高速公路防护带建设等方面发挥了重要作用,达到绿地建设低成本、高质量;高速公路防护带应用该技术实现了生态修复、植被恢复、固沙、抗风蚀等综合效果,在国内外同类沙区治理中有广阔的推广应用前景。成果推动了土地整治领域的科技进步,对沙地的生态整治及砒砂岩与沙的资源化利用有重大的现实意义。

3 技术推广应用前景

砒砂岩与沙复配成土系列技术适用于分布有砒砂岩的沙地,在我国主要为晋陕蒙三省交界处。该系列技術开展,需要具备以下条件:1)必要的资金投入。国家规定耕地开垦费专项用于耕地开发。2)必要的技术人员和实验、工程设备。3)现代农业企业的跟进。4)各级政府和当地农民群众的大力支持和积极参与。此外,依据砒砂岩与沙复配成土原理,即颗粒重构、生物营养重构、剖面重构和化学重构,可为其他类型沙地治理提供理论依据。

毛乌素沙地面积广阔,砒砂岩与沙交相分布,为砒砂岩与沙复配成土系列技术的推广应用提供了良好的自然条件。同时,陕北毛乌素沙地区域是我国传统的农牧交错带,水资源总量以及降水量较其他沙地丰富,为沙地改良和农业种植提供了灌溉基础,为标准化和规模化发展提供了可能。另外,工业化和城市化进程的加快,乡村振兴发展战略,国家大力扶贫政策的支持,释放了大量劳动力,促进了农村人口的向城镇转移,为现代化农业发展带来了新机遇。

参考文献:

[1] 张骅.陕北沙漠的开发与生态建设[J].南水北调与水利科技,2002,23(4):40-43.

[2] 王玉平,杨玉军.昌黎县沙地农业可持续发展的几种模式[J].中国农业资源与区划,2001,22(1):25-26.

[3] 王愿昌.砒砂岩地区水土流失及治理途径研究[M].郑州:黄河水利出版社,2007.

[4] 韩霁昌,付佩,王欢元,等.砒砂岩与沙复配成土技术在毛乌素沙地土地整治工程中的推广应用[J].科学技术与工程,2013,13(25):7287-7293.

[5] 韩霁昌,刘彦随,罗林涛.毛乌素沙地砒砂岩与沙快速成土核心技术研究[J].中国土地科学,2012(8):87-94.

[6] 童伟,韩霁昌,王欢元,等.毛乌素沙地砒砂岩与沙复配成土技术固沙效应[J].中国沙漠,2015,35(6):1467-1472.

[7] 李裕瑞,范朋灿,曹智,等.毛乌素沙地砒砂岩与沙复配农田的固沙效应及其微观机理[J].中国沙漠,2017(3):421-430.

[8] Han J, Xie J, Zhang Y. Potential role of feldspathic sandstone as a natural water retaining agent in mu us sandy land, northwest china[J]. Chinese Geographical Science,2012,22(5):550-555.

[9] N Wang, J Xie, J Han. A sand control and development model in sandy land based on mixed experiments of arsenic sandstone and sand: A case study in Mu Us Sandy Land in China[J].Chinese Geographical Science,2013,23(6):700-707.

[10] N Wang, J Xie, J Han, et al. A comprehensive framework on land-water resources development in Mu Us Sandy Land[J].Land Use Policy,2014,40(1):69-73.

[11] Wang H, Han J, Tong W, et al.Analysis of water and nitrogen use efficiency for maize (Zea mays L.) grown on soft rock and sand compound soil[J].J Sci Food Agric,2017,97(8):2553-2560.