基于科学史的“元探究”教学在化学学科中的应用

2018-02-18潘振蓓姜建文

潘振蓓 姜建文

摘要: 元探究即为“探究的探究”,科学史为元探究的进行提供了丰富的素材。尝试挖掘元探究的内涵,界定什么是元探究教学,以及探讨如何进行元探究教学。并通过具体的化学學科案例设计来进一步阐明观点。在此基础上提出进行元探究教学的优势和局限性。

关键词: 元探究; 科学史; 课堂教学; 化学教学

文章编号: 1005-6629(2018)11-0056-05中图分类号: G633.8文献标识码: B

从上世纪五六十年代起,探究作为一种科学教学方式被越来越多的人接受。施瓦布[1]认为科学应被视作一种概念结构,它随时可能因发现新的证据而被修改。施瓦布还认为,探究性教学中包含两种探究。一是对科学知识本身的探究,科学被看作探究过程的指导,“科学即探究”;二是教与学这个过程的教学方法、方式上的探究,教与学的过程本身是一种探究,“探究性教与学”。这两层含义是完整形式科学探究教学思想的组成部分。他指出,一方面,它的材料要展现科学作为探究;另一方面,学生要被引导在这些材料中进行探究,他要学会辨认它们的组成部分,检查这些部分间的关系,注意到每个部分所扮演的角色,通过研究发现探究的一些优点与缺点。简而言之,课堂应该参与到探究的探究中[2]。这种“基于探究的探究”,也是探究的一种形式,可以称其为“元探究”。

1 元探究与元探究教学

1.1 何谓元探究

元探究教学,是基于科学研究问题下,对该问题的科学研究的探究过程再次进行探究的一种教学方式,旨在帮助学生认识到科学知识的构成和获得过程。

元探究的探究对象为对研究某科学问题而进行的各探究活动。对于中学教学来说,这类探究活动多为科学史上科学家所进行的探究。因此,丰富的科学史正是最适合使用元探究教

学的素材。

其实,这种教学方式并不罕见。在课堂上往往运用科学史来融入某个教学片段,或进行整体设计的教学[3~6],这种已经包含科学家探究过程的教学,对其某个片断重温时,也就是在进行一次“元探究”。但是,它与元探究教学方式的区别在于,元探究教学方式更加注重提供科学家探究过程的完整性,通过对其完整的探究过程的探讨,进而明确探究的问题,明确探究过程中各要素之间的关系。

当然,元探究的教学不仅可以基于科学史,还可以结合当今科技发展的新进展。在提供素材时对同一问题的不同假说都是可以被提供的,重点是要包含探究的过程,以方便学生进行分析。这种基于探究过程的对比分析,可以帮助学生集中认识科学知识的构成和获得过程,关注探究应注意的问题,提高探究能力,从而提升科学素养。

1.2 元探究教学

元探究教学,以呈现包含探究过程的材料为探究载体,一方面呈现科学知识即探究,一方面在于关注探究教与学过程,是两者的结合,是包含两个维度的完整的探究教学。元探究教学通过不同的探究材料,更能体现科学知识本身即为探究,更注重引导学生关注探究的组成部分。

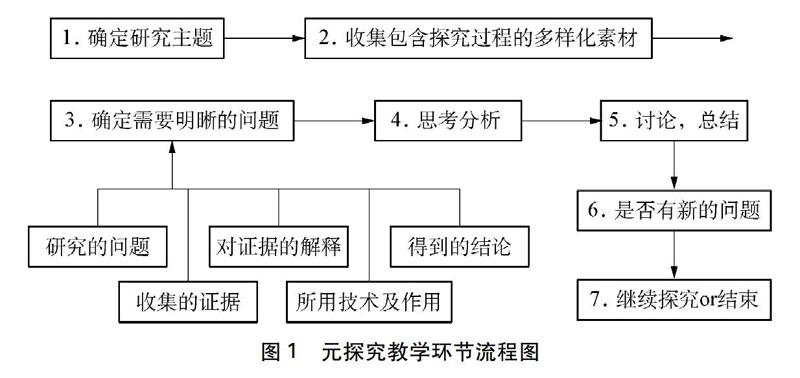

从课堂环节来看,元探究的教学应包括以下方面(见图1): 第一,确定研究的主题。第二,师生收集该教学内容下包含探究过程的多样化素材。第三,确定需要明晰的问题,如研究问题、收集的证据、技术的作用、研究使用的方法、数据的解释、得到的结论等。第四,思考分析。第五,讨论总结,判断本质,分析成功或失误的原因,从中得到经验教训。第六,分析是否有新的问题,在该探究过程中是否产生新的不明确的想要探究的问题。

确定需要明晰的问题是元探究教学的重要环节。不同的探究过程,探究的侧重点会有所不同,探究过程也很少会包含所有的探究活动要素。典型的活动要素主要包括研究的问题、收集的证据、对证据的解释、所用技术及作用、得到的结论几个环节。在不同环节需要关注不同的元探究问题。

对于研究问题维度,元探究问题应包括: 提出了怎样的问题、为何会提出这样的问题、针对研究问题提出怎样的假说、对同样的问题为何会提出不同的假说、这种假说是基于何种证据提出的等。

对于收集证据维度,元探究问题应包括: 如何收集证据、证据是否可分为不同类型(来源等)、证据是否需要进一步处理、证据可信度如何、证据的收集方法有哪些、是否采取合适的收集方法、是否采用合理的方法和工具对证据进行处理、对证据是否持有批判的态度等。

对于证据的解释维度,元探究问题应包括: 证据起到了什么作用、能否正确认识并理解证据的作用、证据是否与假说相关(证据与假说的关系如何,是否支持假说)、证据与解释有何关系、是否充分、解释过程中是否尊重证据等。

对于探究过程中所用的技术及作用维度,元探究问题应包括: 用何种技术手段、起到了怎样的作用、是否有更佳的方式等。

对于得出结论维度,元探究问题应包括: 得出了怎样的结论、结论是如何得出的、结论的合理性如何、原因是什么、结论与证据是否一致等。

2 案例分析

我们以氯气的发现为例进行元探究教学。

2.1 确定研究主题

氯气的本质是什么?对一种未知的物质是如何确定其本质的?

2.2 收集素材

由学生查阅资料,教师进行补充,找出氯元素的发现史[7]。师生共同提炼出如下主要内容。

2.2.1 舍勒对软锰矿的分析

从1771~1774年,舍勒花费三年时间,对软锰矿进行了认真分析。他发现该矿石不溶于稀硫酸和稀硝酸,但却能溶于盐酸中。在对其沉淀物进行分析过程中,他预言有一种新金属(锰)存在。但在前期处理过程中,常常使他感到十分难受的是,每次在软锰矿粉中倒入盐酸后,就会立即冒出一种令人窒息的黄绿色气体,使他“肺部极为难受”。于是,在预言了锰元素之后,他着手于这种气体的研究,发现它能使蓝色纸条变白,也能使有色花朵和绿叶褪色;另外,还能腐蚀金属;更奇怪的是在这种气体中昆虫会立刻死亡,火也立即熄灭。由此,舍勒断定这是一种新物质(氯气)。舍勒相信燃素说,认为是由于“脱燃素的锰”(MnO2)从盐酸中夺去了燃素而产生了这种气体,所以称它为“脱燃素的盐酸”。

2.2.2 贝托雷的氯水光解实验

1774年,当贝托雷了解到舍勒的发现后,就着手对这一新气体进行研究,发现黄绿色气体确实如舍勒所言,具有漂白作用,于是將其介绍给纺织工业,以代替日晒漂白法,从而推动了漂染工业的迅速发展。在生产过程中,人们发现氯气尽管具有漂白作用,但真正对漂白质量起关键作用的是次氯酸盐的浓度。为进一步研究氯气水溶液的性质,1785年贝托雷将黄绿色气体溶于水后露置在日光下进行观察,发现生成了盐酸并放出了氧气。据此,他认为这是氯气的简单分解过程,如下式所示: 氯——盐酸+维持生命的空气(氧)。认为氯是盐酸和氧之间“联合松弛的化合物”。

2.2.3 盖·吕萨克的盐酸气合成实验

1809年,盖·吕萨克和泰纳合作,总结了前人有关氯研究的经验教训,不从分解的角度进行思考,而将纯黄绿色气体与氢气混合,结果无论是静置数日还是稍稍加热或露置日光下,发现都生成了盐酸气,并且无任何水分产生,从而否定了贝托雷的观点。他认可拉瓦锡的氧化理论中“一切酸中均含有氧”的观点,认为氯气是某种“基”的氧化物,与氮、硫、碳生成的酸根相似,仍然坚持氯不是一种元素而是一种化合物。后来,化学家想尽各种办法,利用金属、红热木炭、磷等任何一种吸氧剂进行实验,企图从氯中分解出氧来,以证明盖·吕萨克见解的正确性。不过,均没有从黄绿色气体的分解中见到氧的踪迹。那么,这究竟是元素还是化合物?

2.2.4 戴维的氯气分解实验

1810年,戴维在发现了碱类和碱土类一系列元素之后,也试图用电解法来探讨氯的本质。最初,他在铜管中用电池将木炭烧至白热,让氯气通过其表面,结果没有得到氧气。于是,他分析了以前有关这方面的所有研究工作,感到只有认为氯是一种元素,才能合理地解释所有的实验现象。经过一番认真研究之后,他在英国皇家学会上发表了自己的新观点,以大量的实验事实论证了氯是一种元素,而不是什么化合物,结束了长达半个多世纪以来的争论。同时,他也对酸的本质问题进行了思考,认为盐酸的主要成分是氢,氯气中并不含有氧,氢有可能是使物质显酸性的主要原因。

1813年,法国人库特瓦从海藻植物中发现碘之后,戴维和盖·吕萨克先后又独立地确证它是一种元素,其性质与氯相似。于是,氯和碘分别是一种元素,盐酸和氢碘酸都是无氧酸便很快得到了科学界的认可。

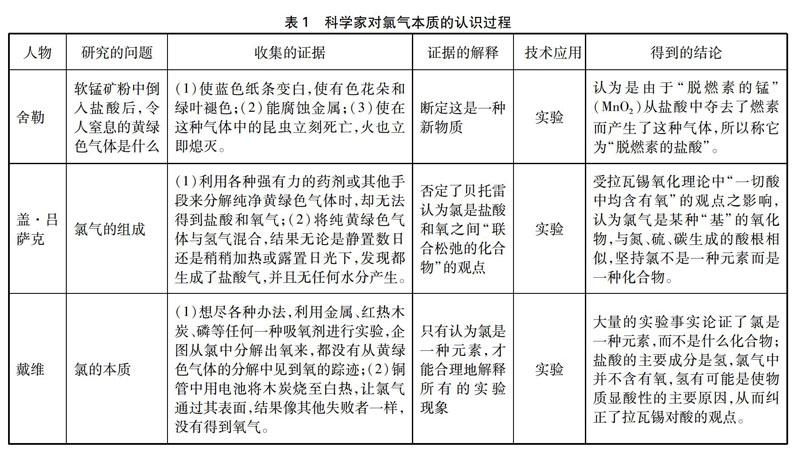

2.3 确定需要明晰的问题

通过表格设计,引导学生对收集的素材进行分析,展示需要关注的问题,重点关注证据的收集、对证据的解释以及得到的结论之间的关系是否符合科学原则。表1呈现了对舍勒、盖·吕萨克和戴维实验的分析结果(因篇幅关系,省略对贝托雷实验的分析)。

2.4 思考分析

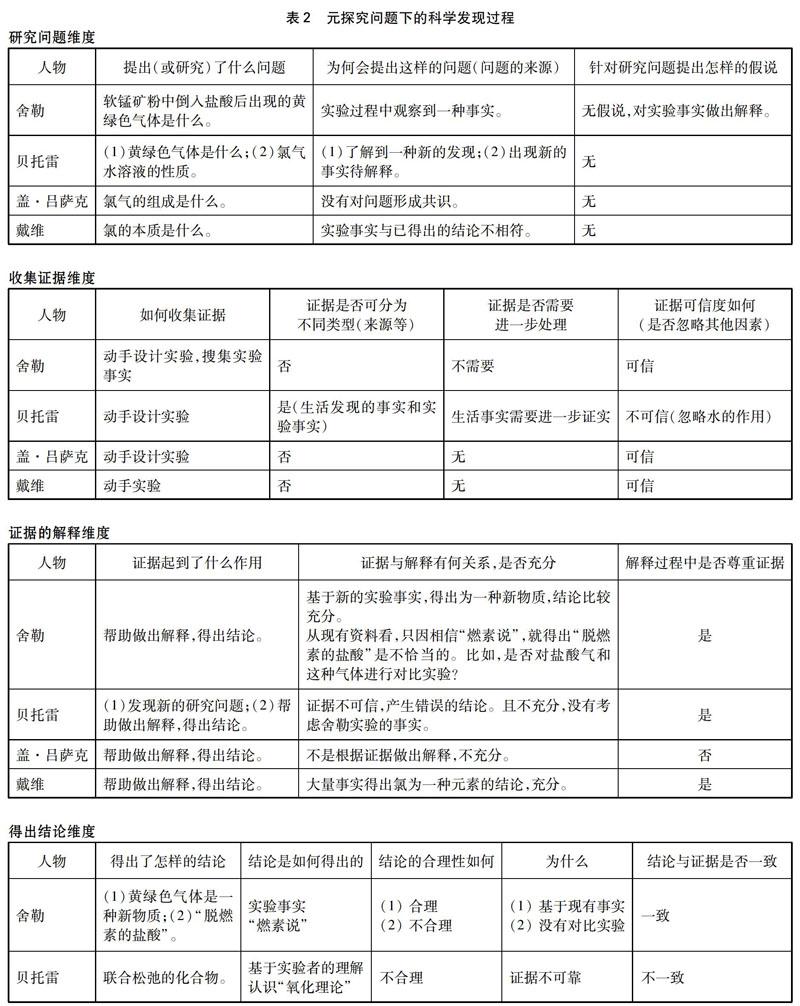

在教师引导下,学生分组对科学发现过程中各科学家的工作围绕元探究问题展开思考和分析。如表2提供了在研究问题维度、收集证据维度、证据解释维度、得出结论维度,引导学生深入分析元探究问题下的科学发现过程。可以发现,元探究过程是一个充满反思,不断叩问的过程。

2.5 讨论总结

引导学生分析以上过程,发现氯的本质是单质。整个过程是一个不断反思的过程。学生可以关注到科学家在收集证据与得出结论方面的关系,从而认识到氯是一种元素的认识是如何得来的。如果给你一种未知的物质,你如何去判断其存在和本质。意识到科学发展的曲折性,意识到得到正确的结论不仅需要严密的论证,需要基于证据的解释,还要敢于相信事实。

3 元探究教学的优势和局限性

3.1 优势

运用元探究的探究教学,学生由于处于一个相对开放的外部环境,没有太多指向性问题,能够集中关注探究的过程,关注探究各要素之间的关系,因而能更加理解知识的构成与获得更多知识形成过程的体验。并且由于问题答案需要学生自己从素材中提炼,还能够培养学生阅读和分析的能力素养。

元探究教学旨在解决目前探究式课堂中存在的探究僵化、探究形式化的问题,旨在引导师生关注探究组成部分及各部分之间的联系,如不仅仅是停留在收集证据上,而在于更关注证据与解释之间的联系、解释与结论的关系等等,达到关注探究各部分之间紧密联系的导向作用的目的。

3.2 局限性

同时我们也发现,与实验探究相比较,学生的部分能力,如独立提出猜想与假设的能力、制定计划的能力、进行实验的能力没有得到训练和培养。元探究教学因其特殊的载体需要,在化学教学中的应用,与化学史结合是一条有效的途径。因此在化学教学中的应用,应挖掘含有丰富研究过程的内容。

要使得这种探究方法行之有效,其关键在于教师所提供的素材要尽可能多样化,要设置具有引领作用的问题来充分调动学生思考、发言,对一系列相关问题进行“辩论”,所谓“理不辩不明”。但要注意不要沦为声高的较量,既要“辨”,又要“辩”。“辨”是“辩”的基础。关键是在思考的基础上关注探究过程中各要素的关系。

参考文献:

[1][美]国家研究理事会著.罗星凯等译.科学探究与国家科学教育标准[M].北京: 科学普及出版社, 2004: 16, 24.

[2]Joseph J. Schwab. The Teaching as Enquiry. The Teaching of Science [M]. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1962: 65.

[3]葛秋实,王秀红.基于化学史的教学设计: 与科学家对话——重温氯的发现之旅[J].化学教育, 2011,32(01): 35~36, 57.

[4]吴琼英.化学史融入探究教学的实践与反思——以“质量守恒定律”为例[J].中学化学教学参考, 2017,(13): 20~22.

[5]刘玉荣,詹利平.融合化学史和生活的二氧化碳教学设计[J].化学教育, 2017, 38(17): 5~9.

[6]张娟,姜建文.基于化学史的“元素周期表”教学设计[J].化学教育, 2017, 38(17): 75~81.

[7]丁绪贤.化学史通考[M].北京: 中国大百科全书出版社, 2011: 136~146.