李斌凉血潜镇法治疗湿疹用药规律研究❋

2018-02-13许逊哲魏冬慧王玲玲吴人杰王一花

茹 意,许逊哲,蒯 仂,魏冬慧,郑 淇,王玲玲,吴人杰,, 王一花,李 欣,李 斌△

(1. 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200437; 2. 上海市中医药研究院皮肤病研究所,上海 201203; 3. 上海中医药大学,上海 201203)

李斌为主任医师,医学博士,致力于中医皮肤病临床和科研工作30余年,坚持中西医结合诊断,辨证与辨病相结合,在湿疹的治疗上疗效显著。研究显示[1],李斌教授运用凉血潜镇法治疗湿疹的总有效率达到86.67%。

李斌治疗湿疹的临床经验多以个案形式报道[2],但缺乏在大量医案基础上的系统整理与数据挖掘。笔者收集整理李斌近年来治疗湿疹的临床首诊病例、处方,拟借助中国中医科学院中药研究所和中国科学院自动化所联合开发的中医药传承辅助平台(V2.5)建立数据库,采用关联规则(Apriori算法)、改进的互信息法、复杂系统熵聚类、无监督的熵层次聚类方法等数据挖掘方法,分析其治疗湿疹处方药物的使用频次及药物之间的关联规则、处方规律、核心药物组合等,从治法这个全新的角度总结提炼李斌治疗湿疹的用药规律,为传承名医学术经验提供更为客观的统计学参考,以期进一步提高中医药辨治湿疹的临床疗效。

1 文献资料

1.1 资料来源

选取2016年12月9日至2017年6月19日李斌在上海中医药大学附属岳阳医院门诊病历中采集的初诊医案共计100例。

1.2 纳入和排除标准

医案记录完整;初诊患者;西医第一诊断属于湿疹,中医第一诊断属于湿疮[3];3个月内未接受任何治疗湿疹药物;服药期间停止服用其他任何治疗湿疹药物;患者无合并有心脑血管、肝、肾和造血系统严重原发性疾病及精神病。不符合纳入标准的均予排除。

2 研究方法

2.1 分析软件

采用由中国中医科学院中药研究所和中国科学院自动化所联合开发的“中医药传承辅助平台”(V2.5)。

2.2 处方录入及核对

运用“中医药传承辅助平台”(V2.5)建立患者首诊医案数据库,包括患者姓名、性别、年龄、就诊时间、主要症状、舌脉象、中医疾病、西医疾病、中医证侯、治则治法、中药处方等。参与本项研究的5位人员均接受中医药传承辅助平台(V2.5)软件操作培训,其中1人负责将上述门诊病历采集的四诊资料、处方用药录入数据库,并由2人在旁监督,数据录入完成后再由另2位人员负责审核数据一致性。

2.3 数据分析[4-12]

2.3.1 提出数据源 在“中医疾病”中输入“湿疹”,提取出治疗湿疹的全部方剂。

2.3.2 中医症状分析 利用“数据分析”模块中的“医案分析”,点击“症状频次”而得到相应数据并导出。然后在“中医症状”中输入“湿疹”而得到相应数据并导出。

2.3.3 中药分析 利用“数据分析”模块中的“方剂分析”点击“药物频次”,将所有处方中药物的出现频次从大到小排序,并将“频次统计”结果导出。利用“统计报表”模块中“基本信息统计”,点击“四气统计”“五味统计”“归经统计”并将结果导出。

2.3.4 组方规律分析 在“中医疾病”中输入“湿疹”提取病例信息及处方。将“数据分析”模块中的“支持度个数”(表示在所有药物中同时出现的次数,根据统计结果与临床实际的贴近程度进行设置)设为60,置信度(根据统计结果与临床实际的贴近程度进行设置)设为0.95,按药物组合出现频次从高到低进行排序,然后选择“规则分析”分析药物组合规则。再利用“数据分析”模块中的“方剂分析”点击“新方分析”进行聚类分析(核心算法包括改进的互信息法、复杂系统熵聚类),选择相关度8和惩罚度4,然后点击“提取组合”按钮,发现新组方(基本算法是无监督的熵层次的聚类),并将药物组合模式实现网络可视化展示。

3 结果

3.1 症状频次统计

表1显示,100例湿疹病案的症状频次≥15的症状为瘙痒较剧、舌质红、四肢躯干散在红斑丘疹、夜寐欠安、心烦不适、苔腻等。

表1 湿疹常见症状分布情况(频次≥15)

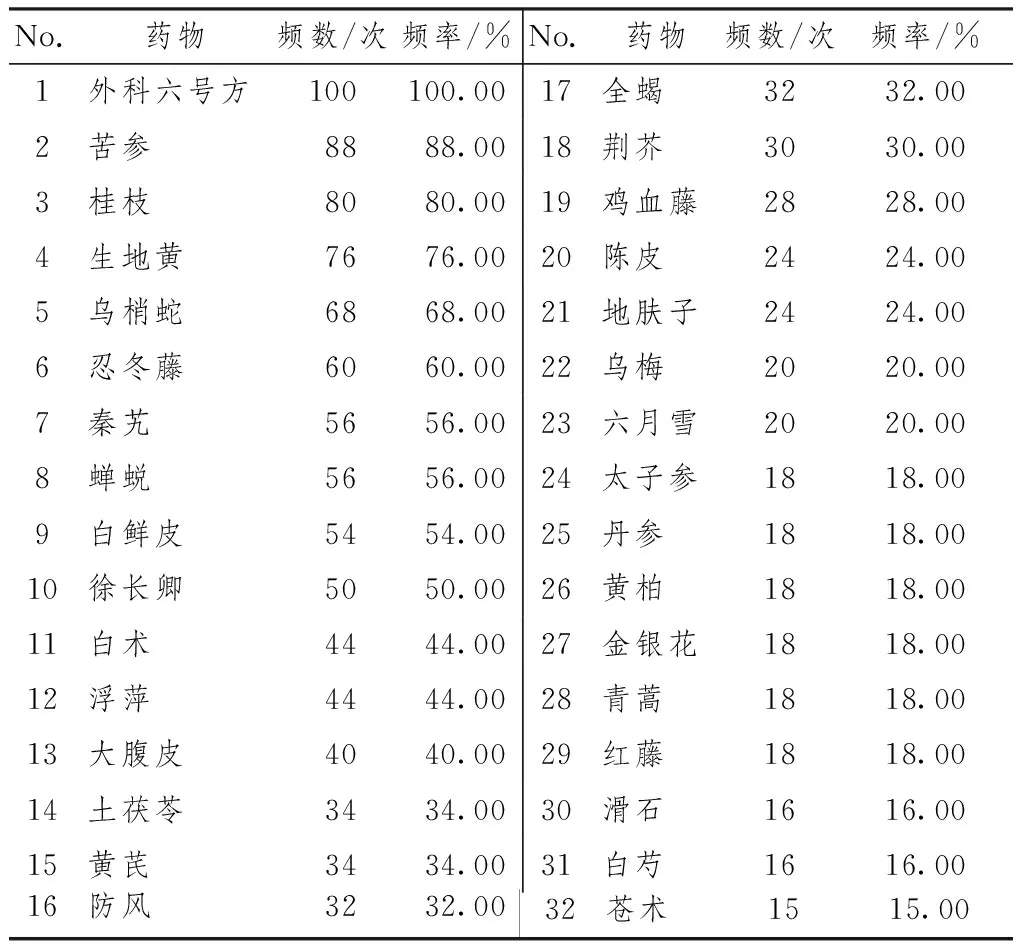

3.2 湿疹的药物频次统计

表2、3显示,对100例患者用药频次进行统计,共涉及中药102种,使用频次在15次以上的药物有32味。根据使用频次排序依次为外科六号方(由珍珠母、生牡蛎、灵磁石、代赭石、大青叶、赤芍等12味中药组成)及苦参、桂枝、生地黄、乌梢蛇、忍冬藤、秦艽、蝉蜕等。参考清华大学出版社《中药学》2012年7月中药分类[13]。

表2 湿疹常用药物分布情况比较(频次≥15)

表3 湿疹药物功效分析(频次≥100)

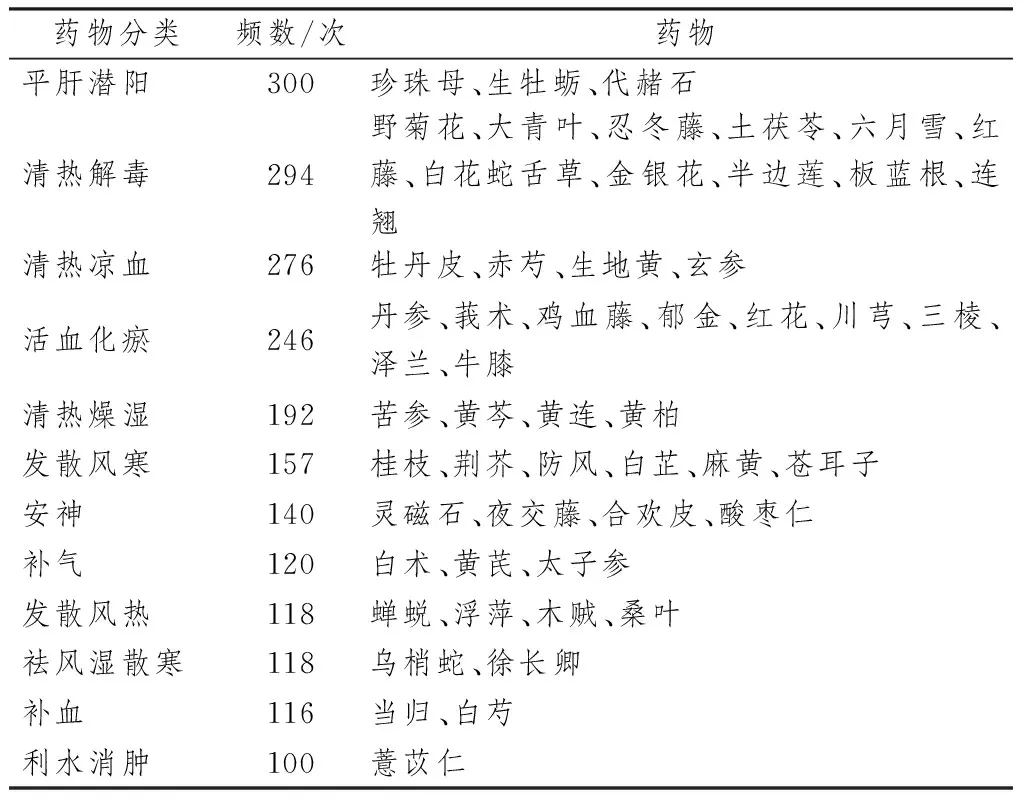

表4 使用中药在归经、四气、五味所占比重统计

3.3 湿疹的组方配伍规律分析

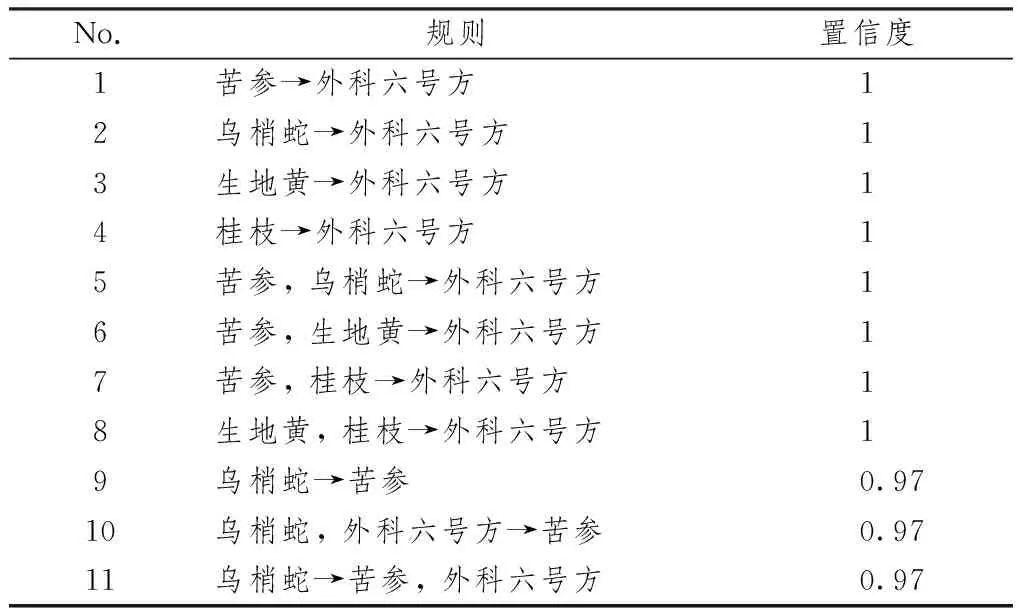

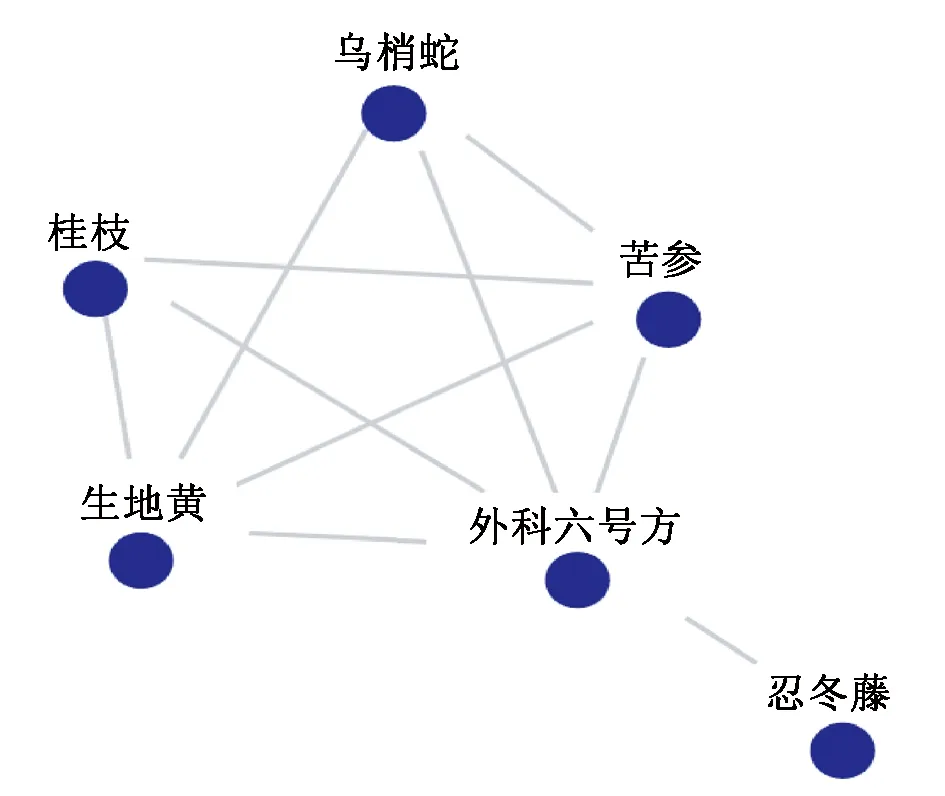

表5、6图1显示,先设置支持度60,点击“用药模式”进行中药组合出现频次排序,支持度≥60的中药组合即药对有15组,涉及中药6味;再设置信度为0.95,点击“规则分析”进行中药关联规则分析,发现中药组合置信度≥0.95的有11组。

表5 湿疹中药组合模式(药对)(支持度≥60)

3.4 湿疹新方分析

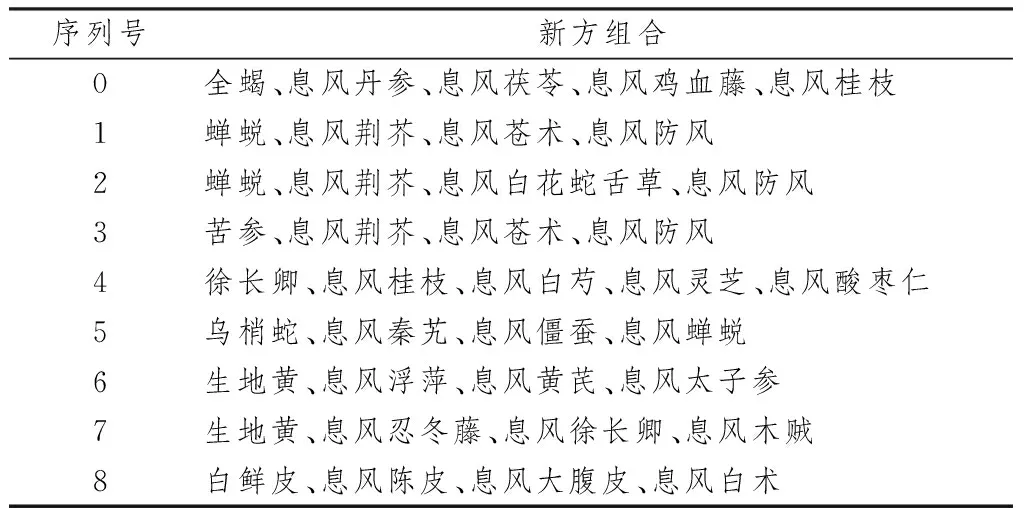

表7、8显示,设置相关度8、惩罚度 4,点击“聚类”进行复杂系统熵聚类,演化出3~4味药物的核心组合18组;点击“提取组合”进行无监督熵层次聚类分析,可得到治疗湿疹的新处方9张。

表6 湿疹药物关联规则(支持度≥60,置信度≥0.95)

图1 湿疹中药组合模式网络(支持度为60,置信度为0.95)

01全蝎、息风丹参、息风茯苓全蝎、息风鸡血藤、息风桂枝蝉蜕、息风荆芥、息风苍术蝉蜕、息风苍术、息风防风蝉蜕、息风荆芥、息风白花蛇舌草蝉蜕、息风防风、息风白花蛇舌草苦参、息风荆芥、息风苍术苦参、息风苍术、息风防风徐长卿、息风桂枝、息风白芍徐长卿、息风灵芝、息风酸枣仁乌梢蛇、息风秦艽、息风僵蚕乌梢蛇、息风秦艽、息风蝉蜕生地黄、息风浮萍、息风黄芪生地黄、息风浮萍、息风太子参生地黄、息风忍冬藤、息风徐长卿忍冬藤、息风徐长卿、息风木贼白鲜皮、息风陈皮、息风大腹皮白鲜皮、息风白术、息风大腹皮

表8 湿疹新处方

4 讨论

湿疹中医称“湿疮”,是一类由多种内外因素引起的急慢性变态反应性皮肤病,为皮肤科的常见病、多发病,病势缠绵难愈。李斌结合长期的临证经验,认为在湿疹治疗中既要辨病更要辨证。辨病即按照湿疹的临床表现,分急性、亚急性、慢性三期。李斌辨证,偏重运用“凉血潜镇”法为治疗湿疹的大法,认为湿疹易兼夹风邪、血热、血瘀、热毒、湿热等多种病理因素,导致病情反复,缠绵难愈。

在表1中,症状频次最高的“瘙痒较剧”“舌质红”“食欲不振”“腹胀”“苔腻”符合其所言之血热阳浮、瘀毒内生。表2显示,李斌临证使用平肝潜阳类药物的频数最高,重镇药物擅制走窜之风邪,能缓解湿疹患者的皮肤瘙痒症状,且重镇药中所含的微量元素(如钙离子等)与现代医学应用葡萄糖酸钙缓解瘙痒的作用机制不谋而合[15]。而湿疹患者常因瘙痒剧烈屡有心烦、夜卧不安之症,潜镇法亦可收纳,使上浮之火下行,镇静定志,安神止痒,临证疗效显著。针对四肢躯干多发红斑丘疹的患者,李斌喜用桂枝温经散寒以助行血,与白芍配伍又取桂枝汤方意调和营卫,收安神助眠之效。认为中医治湿勿忘解毒,是以对清热解毒、清热凉血、活血祛瘀之品也颇为重视,使用频数分列二、三、四位(见表3)。清热解毒药多选野菊花、大青叶、忍冬藤、土茯苓、六月雪等,主要针对长期服药控制症情的患者,取其清热解毒、保肝护胃之意。清热凉血药则投以牡丹皮、生地黄、赤芍等,清血热则痒自安,活血化瘀药参用丹参、莪术、鸡血藤等。针对湿热困脾的患者,以苦参清苔浊厚腻。现代药理学研究证实,苦参具有利尿抗炎、调节免疫功能之效,苦参素注射液更是针对急性、亚急性湿疹的高效治疗药物,治疗有效率高达94%[16]。

经过关联算法分析,100份处方中涉及102味中药,其中以外科六号方(由珍珠母、生牡蛎、灵磁石、代赭石、大青叶、赤芍等12味中药组成)及苦参、桂枝、生地黄、乌梢蛇、忍冬藤、秦艽、蝉蜕等为主。徐灵胎谓:“一病必有一主方。”李斌临证时强调辨病与辨证相结合,主要投以“外科六号方”为基础方,本方以珍珠母、生牡蛎、灵磁石、代赭石为君,主入足厥阴肝经,取意“阳潜则痒自宁”,以奏平肝潜阳、安神止痒之效;再投以丹皮、丹参、赤芍、当归、莪术诸药凉血活血,养血行瘀为臣;佐以大青叶、野菊花以增清热解毒之力;薏苡仁清热利湿,兼健脾护胃为使,诸药相和,共奏清热凉血、潜镇息风之功。由表4中药四气五味分析可知,李斌临证治疗湿疹选药多辛温、辛凉并用,取开散玄府、宣透郁热之意[14]。

基于复杂系统熵聚类法演化得出的新核心组合,符合李斌治疗湿疹的学术思想。以“血热阳浮、瘀堵内生”为基本病机,依据病情侧重酌情化裁,以血瘀、风湿、脾虚、营卫不和等选药配伍。基于熵层次聚类的新处方分析可得9张新处方(见表8),新方是由核心的显性经验分析得出隐性经验结果。其中,瘀热者多以口干黏腻、皮损苔藓样变、肌肤甲错、心烦不适为主症,并仿张仲景桂枝茯苓丸之意,投以鸡血藤、丹参和茯苓意在血水同治,酌加血肉有情之品以蠲痹通络、增活血之效。对于瘙痒较剧者,处方偏重祛风湿毒邪,风去则痒止;增用白花蛇舌草可抑制细胞增殖调节免疫,改善湿疹皮损并调节局部皮肤的炎症微环境[17];桂枝辛甘解肌通脉,芍药苦酸养阴和里、散收相配以调和营卫。处方五针对因湿疹而烦躁失眠者,在桂枝汤的基础上复投酸枣仁、灵芝以止痒助眠。处方6中,蝉蜕主入肝经以皮达皮、凉散风热;乌梢蛇专主祛风,内搜经络,外达皮肤;秦艽性润而不燥,可用于湿疹瘙痒剧烈者。此外,李斌认为过敏也是湿疹的主要病因,故忍冬藤、徐长卿、木贼三药合用可抗过敏止痒,消斑退肿;治疗脾虚型亚急性湿疹,擅投以陈皮、大腹皮理气祛除中焦瘀堵,白术健脾补气。

综上,本研究借助中医传承辅助平台软件,揭示了部分李斌治疗湿疹的组方用药规律,获得了既往传统医案整理未曾获得的新信息,为其治疗湿疹方药思想的深入挖掘和传承提供了参考。因其纳入医案数量有限,数据挖掘的方法亦有局限,研究所得的组方规则、核心组合和新处方需要结合临床实践进行评价和完善。今后将进一步扩充更新现有的医案数据库,以期得到更为准确的结论。