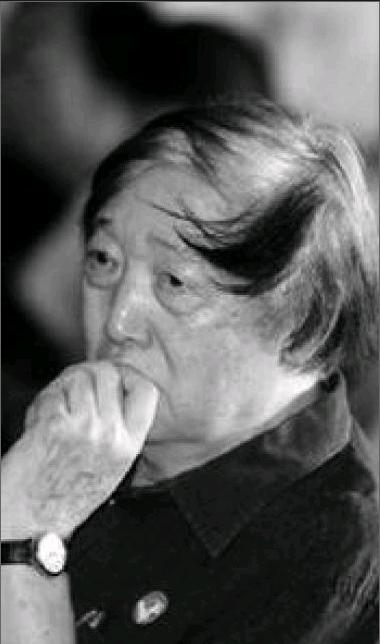

冯骥才:我拉着生命的马车不放手

2018-02-10

冯骥才是个大忙人,写作,绘画,投身文化遗产保护,带研究生和博士生……他身边的工作人员都知道,平时只要他在天津,每个周二周六,一定提前一小时下班,去看母亲,陪母亲聊天。所以,这两天的下午5点,他们是不会打扰、耽搁他的。冯骥才说,如果出差时间长不能去看母亲,他会每天给母亲打好几个电话,随时“汇报情况”,让母亲心安。

而每逢周二周六,母亲必定梳妆打扮,有时还穿上旗袍,等候儿子。儿子自然领会母亲的心——希望以最好的状态、最佳的面貌和儿子相处,让儿子觉得她很精神,很健康,让他放心。冯骥才动情地说,现在母亲是我的女儿!母亲老了,我把他当女儿一样爱惜她,搁在手心里,保护她……冯骥才的母亲今年99岁,老人精神健朗,思路清晰。她上网,玩微信,知道儿子每天休息晚,有时自己睡不着时还给儿子发微信,分享好内容。

冯骥才是著名作家,同时也是颇有造诣的画家。上世纪90年代初,冯骥才在全国举办个人巡回画展,画展间隙他总爱四处逛逛,探访当地有名的民间艺术。一次民间采风中,他发现,传统历史文化遗存亟待保护。从那时起,他到田野里去,到民间去,开始新的征程。

冯骥才一直在和时间赛跑,为各项文保事项闪转腾挪。文化遗产保护领域缺乏专家,他便身体力行,“把书桌搬到田野上”,带领专家组奔波在田间地头。筹措资金出现困难,他一着急就卖画。1991年12月,在周庄发现柳亚子南社的活动场所——迷楼面临拆除,他立刻卖画促使其得以保存。这些年,为了保护文化遗产,记不清卖了多少幅画。学院刚创建时,冯骥才邀请莫言和余华前来,说话间有人找他谈文化遗产保护的事,他放下电话,撇开两位老朋友,坐车去北京。田野调查,捐修贺秘监祠,“激活”弘扬重要的民间艺术遗产,中国民间文化遗产抢救工程等等,多年来,冯骥才没有写过纯小说,他把更多的时间和精力放在文保和坚守文脉上。

多年来,冯骥才和他的同路人,热诚奉献、一路心酸、一路感怀,无怨无悔。他说,看到老百姓自觉保护文化遗产,我最开心了。冯骥才说,2013年在法国演讲时说要保护中国的古村落,法国人不相信他70多岁。他说:“我也经常忘记自己的年龄,忘记年龄的人永远是年轻的。这里有两方面使然。一是,我永远与现实,与生活,与生活的前沿,与生活的问题纠结在一起,我一直在生活的旋渦里,不会觉得自己老了。二是,我在大学里,与年轻人在一起,培养研究生、博士,充满活力。”充满激情的冯骥才说自己是个理想主义者和唯美主义者,生命有多长理想就有多长,不能忍受不美和庸俗。他的理想是文明,“我所有的写作、所做的文化遗产保护都是为了更加文明。”

冯骥才说:最有力量的是我们的脊梁,知识分子是脊梁里最有力的那块骨头。我今年75岁了,不知不觉进入人生的下一个季节,如何演奏好这一乐章,必须要总结自己,要活得明白。我自己还有理想,挚爱真善美,关切天地人。我是跨界的,大家说我赶着四驾马车:文学、绘画、文化遗产保护和教育,这些年,我拉的每一“驾”马车都没有放手,我也不会停止。请大家帮我总结,帮我思考未来更主要的方向。

朋友们深情话“大冯”

铁凝他的生命和事业是辽阔的

中国文联主席、中国作协主席铁凝谈起她眼中的冯骥才,真挚地说:

文学界的老朋友平时都称他“大冯”,是因为他身材高大。我也想说,他的生命和事业确实是大的,是辽阔的。

“冯骥才是著名作家,也是一位独具风格的画家,更是一位文化遗产的执着守护者,这些年来,迅猛的经济社会发展改变着中国人的生活方式,也急剧改变着我们所栖居的城市和乡村的面貌,一切都来得太快,人们还来不及沉吟、来不及细想,有些事物就可能被放弃,有些事物就可能失落。好在还有很多人,他们具有更长远的眼光,他们意识到,不管变化来得多么快,多么令人欣喜,有些事物我们必须珍重地传承下去,那些古老的建筑,那些凝结着前人的灵感和心意的雕塑,那些世代相传的故事和歌谣,这一切都是美好的,是我们得自前人也必须留给后人的宝贵财富。这些人成为了我们文化遗产的执着守护者,冯骥才就是其中一位杰出的代表。这些年来,他奔波劳碌,既致力于深入田野的普查和抢救,又不知疲倦地向公众宣讲和呼吁。他对我们的文化、我们的传统和我们共同生活的强烈责任感,他身体力行的示范和推动,感染和带动着越来的越多的人,有力地促进了全社会文化遗产保护意识的提高。现在,中国已将每年6月的第二个星期六定为文化遗产日,而冯骥才先生正是设立文化遗产目的最初倡议者。”

铁凝说,无论冯骥才先生有多少种身份,我们都不会忘记他是一位杰出的作家。他是中国新时期文学的重要参与者和推动者,他的《铺花的歧路》《啊!》《雕花烟斗》等小说被认为是“反思文学”的代表作。而他的《三寸金莲》《炮打双灯》《神鞭》等,从地域传统和民间经验中别开生面,创造了传奇性、具有丰厚文化意涵的艺术世界。他深爱着万家灯火、人闻风致。无论是作为作家、画家,还是作为文化遗产的守护者,冯骥才都在执着地、深情地传达着我们民族对美好生活的向往。

韩美林他有真正的家国情怀

著名艺术家韩美林与冯骥才的友谊已经有35年,他们年龄之和超过150岁,艺龄之和超过100岁。二人一见面便热情拥抱。韩美林风趣地说:“我比冯骥才大6岁,81了,我是矮大哥。”冯骥才回应道:“我是高小弟。”

韩美林说:我们两个身高不一样,但是脚下踩的土地是一样的,我们所受的民间文化的滋养是一样的。大冯这些年地毯式地寻找和保护民间文化遗产,功在千秋,这是国家宝贵的财富。他的努力让我们的艺术创作能有更多的民间文化滋养,这是以国家、民族为己任,这是真正的家国情怀。作为艺术家、文学家,我们不能只关注画面、文字,我们要关怀这个社会、民族文化、民间艺术和大自然中那些不会说话的朋友们,这是我们的天职,也是底线。

冯骥才小传

祖籍浙江宁波,1942年生于天津。初为画家,后入文坛。1990年投入城市文化抢救。2002年发起并主持“中国民间文化遗产抢救工程”。2012年倡议国家紧急保护古村落。现为国家非物质文化遗产名录专家委员会主任、国家传统村落保护专家委员会主任。

据中新社整理endprint