梁铨 这个世界不需要那么多画

2018-02-07蒯乐昊

蒯乐昊

90年代初,他在香港做展览,作品一幅都没卖掉,看见香港花花世界,指望能挣一点钱给老婆孩子买东西,回家好有交代,结果很失落。画廊跟他说,“梁老师,你的画格调太高,很难卖啊。能不能把格调弄低一点?”

“一幅画如果两年了还改不到满意,就判死刑了,必须销毁,流出去会难为情。我就把它们全部撕掉”

梁铨在他的小饭桌对面挂了一幅小字:“自落低微”。挂得很低,跟坐着吃饭的位置视线齐平,甚至都不能算挂吧,就是贴在了冰箱的侧面,字也没装裱,没有托底,窄窄一小条,被冰箱上垂下来的一丛绿萝遮掉了风头,是真正自落低微的一幅《自落低微》。字是画家章燕紫给写的,典出吴大羽,这位长期被冷落、被遗忘的大师在给弟子吴冠中的信中写道:隐忍斗室,自落低微。

在美国湾区致敬中国传统

作为40年代生人,梁铨早在1978年即留学美国旧金山,他所在的地方当时正是“湾区具象艺术运动”的前沿阵地。跟美国东海岸“暴力”化的美学趣味不同,西海岸的风格更加抒情,讲究色彩,理察德·迪本科恩(Richard Diebenkorn)、艾尔莫·毕夏夫(Elmer Bischoff)、琼·布朗(Joan Brown)这些湾区艺术的代表人物大多从学院派的人像画脱胎而来,早期也都受到抽象表现主义的影响,最终形成了半抽象的具象表现主义。

去美國之前,梁铨对抽象艺术并没有格外的兴趣,他喜欢塞尚,尤其欣赏塞尚在空间排列上那种诗意的合理性。“我当时也不想学抽象,我要学版画,版画有配方,有计划,可以说是一门技术,回国之后能找到一碗饭吃。当时我认为抽象是乱画,是用不着学的。”

1982年硕士毕业作品《向传统致敬》,被视为梁铨在贯通中西艺术语言上的一次有力尝试,他挪用了中国晚明陈洪绶《水浒叶子》木刻版画里“浪里白条张顺”的残片,加入铜版画技巧,撕纸和染色营造出块面构成,这也是梁铨最早的抽象实验,香港M+后来收藏了这一重要的阶段性作品。

“实际上当时思想还是比较零乱的,思想要靠大量的艺术实践来整理,初到美国,突然之间得到的信息太多,另外条件也不够,没有工作室,也没有充分的经费去买材料,艺术探索要‘蹂躏大量的材料,在美国材料多贵。”在旧金山艺术学院,课余需要打工来养活自己,大量的艺术实践,都是在他回国之后才展开的,“国内材料便宜,你占有了大量材料,你不在乎这些材料,你才可能尝试一些乱七八糟的东西,我们当时在国内的工资只有三、四十块钱,美国一支颜料就要三四十块钱,你一笔一下,连挤颜料都不敢这样挤的。”

真正的好东西从不一惊一乍

梁铨在附中学美术的时候,班上有个同学是潘天寿之子,每次去同学家,都看见潘老在桌边画画、写字,但是这帮孩子都不去看潘老画画,而是争着翻看苏联的美术杂志。“因为当时潘老是苏联某个艺术院的院士,每个月都有苏联艺术杂志寄给他,1964年中苏关系已经不好了,在外面看不到苏联绘画了。以我们少时狭隘的角度,以为苏联绘画最高,根本不知道美国和欧洲是怎么回事。在潘老家还能看到苏联杂志,真是如饥似渴地看。其实都是带有政治色彩和插画感的绘画,现在回想起来,真正的大师其实就在身边,反而视而不见。”

少年时在上海美术馆看到黄宾虹和林风眠的展览,没过多久,这两位就遭到了批判。很多年后他看到中国的古画,看到王蒙、范宽和倪云林,他想,还是年轻的时候没见过多少真正的好东西,如果当年这些古画都在博物馆里,都可以看见,那么他会学国画,而不是学西画。

“当时在附中,我的老师是倪贻德的学生,从日本、法国留学回来的老教授,但是他们没有发言权,都一声不响,文革前就已经靠边站了。风头健的都是苏联留学生,他们从苏联带来一些作品,其实都是课堂作品,但是充满异国情调,颜色很鲜艳,用笔很豪放,吸引了很多的年轻人,青年人很容易被那些最廉价、最能抓眼力的东西吸引,以为那个才是最好的。觉得留日、留欧的那些老教授,用笔都哆哆嗦嗦,薄薄的,不过瘾。现在看来都是好东西,内在的,不惊不乍的,要看上很多遍才能体会的好东西。”

如今他听古典交响乐,依然觉得俄国人的感情太外露了,他心目中的古典交响音乐家名单上,巴赫是毋庸置疑的头把交椅。贝多芬是渲染得过分,肖邦是优美得过分,柴可夫斯基更是情感激烈得过分。激情虽然也有激情之美,但是只能一次两次,并不耐听。

音乐像是一种数学,他从音乐中听出跟绘画的共通之处,跟处理画面的空间关系如出一辙。画面上,有些地方是背景合唱团,有些地方是女高音,有些地方是第一小提琴……前后高低,此呼彼应,宕开一个错落有致的空间。

他曾在故宫博物院看到一幅唐伯虎的画,山水之下,一群小小的人儿在赶路,顶部几个山峰,都是粗略的勾线。“几个山峰几根线,要多破有多破,要多枯有多枯,要多难看有多难看,反正是破毛笔画的烂线,旁边写着唐寅的字,大书法家怎么会出这种线条?百思不得其解。转了一圈回来,从远处一看,明白了!那几个山,前景、中景、后景,中间相差二十公里,如果画得很饱满的话,后面的山就跑到前面来了。”他马上懂了,古人是有空间观念的。再到其他名画中去找印证,“倪云林对画里面前面一棵树、后面一棵树是有感受的,这里相差五十米,这里相差一公里,他画的过程,就在这个意境里游弋。但是从清‘四王开始,就不太讲空间观,只讲画面的趣味了,讲究色彩和结构,玲珑剔透,转来转去。从王蒙,变成王原祁。看局部都很漂亮,但是前景、中景、后景,摆在一起总觉得不对。”大自然沟壑纵横的高山流水,演变成文人案头把玩的小品,大格局演变成小情趣。

艾格尼丝·马丁和劳申伯的风水轮流转

1982年回国之后,梁铨在中国美术学院版画系任教,求新求变的八五美术新潮运动还未发端,但社会上各种西方思潮已经开始涌动。当时中国的版画手段非常有限,大多只有木刻版画,美院里虽然有石版画,但石头都是解放前留下来的,做一块,少一块,没有石版油墨,铜版更是罕见,版画系买铜板还要到浙江省战略物资办公室去申请。

当时中国美术学院延请赵无极来给在校老师授课,赵先生不善言辞,他告诉他们,画家既然选择了画画,就要把嘴巴关掉,把自己变成哑巴。赵无极也是在到了法国之后,才领会中国艺术的精妙,“赵无极在杭州艺专上学的时候,对国画不以为然,上课画了一根地平线、画了一个圆圈就走了,差点被潘天寿开除。但是赵无极骨子里有中国文化的滋养,保罗·克利的那种线条,赵无极一下就抓住了,只有中国人才能理解保罗·克利的线条。”

梁铨一度也受到保罗·克利的影响,他反复研究分析保罗·克利的原作,“他用很多蜡纸,是钢笔刻在钢板上,蜡纸印刷出来,再涂淡彩,蜡纸的质量不好,造成斑驳的感觉,加上钢笔在蜡纸上刻出的线条,有一种拓碑的感觉,这是材料造成的。他可能是偶然中发现了这种方法,当然这种趣味是高级的,是属于中国的方式。”

当时另一件影响中国当代艺术的事件是1985年劳申伯在中国美术馆的大展,他使用丝网和拼贴的手段,冲击力比霓虹灯更加强烈。各地的美术青年,朝圣一样来到北京,去看劳申伯。梁铨还记得当时看到作品时的激动,那些印在铝板上的画,质地挺括,泛着一种暗暗的银色,漂亮又高级,油墨讲究,视觉丰富。劳申伯阵仗如同超级巨星,带了一个保镖团队,全部是身高一米八以上的美国英俊少年,穿着到中国之后买的军棉袄,在美术馆里很酷地荡来荡去,梁铨和梁绍基挤在人群里,等着向劳申伯讨要一张带有签名的海报。

“现在再看劳申伯,觉得不纯粹了。谁能想到,劳申伯在中国美术馆大出风头的时候,老太太艾格尼丝·马丁(Agnes Martin)在美国沙漠里面默默无闻地画着那些线。现在你看,局面翻过来了,那个老太太现在像圣人一样,劳申伯也就不过如此吧。”梁铨后来常常这样告诫自己,人皆有局限,不要羡慕别人去了威尼斯双年展,得到这个奖那个奖,也许未来某一天再回看,也不过如此。

抓住自己的头发,往高处拔

在中国画抽象,常常要做好长年坐冷板凳的思想准备。近几年虽然有所谓“抽象热”,但跟具象市场的海洋比起来,抽象依然只是小小的孤岛。梁铨说,想想真幸运,因为一直卖得不好,反而把画都保留了下来,不像那些很畅销的画家,作品都散落了。他戏言:八九十年代台湾画廊到内地来发掘画家,在四川不要周春芽,在杭州不要梁铨。“他们不喜欢。”

90年代初,他在香港做展览,作品一幅都没卖掉,看见香港花花世界,指望能挣一点钱给老婆孩子买东西,回家好有交代,结果很失落。画廊跟他说,“梁老师,你的画格调太高,很难卖啊。能不能把格调弄低一点?”

后来终于要卖掉一幅,那幅恰恰也是他自己最喜欢的,选出来作为展览画册的封面,蔚蓝底色上的一匹白马,质朴又梦幻。藏家是位年轻的小姐,他很激动,不由将对方引为知己。他问她:你为什么要买我这幅画?

对方的回答如一盆冷水兜头而下,小姐说,“因为我属马。”

最后交易也没成功,那幅画还是原封不动地还给了梁铨。

“后来有一天我顿悟了,拍着桌子,觉得很激动。我想通了,不是我格调高,是我格调还不够高。我如果格调足够高的话,我早就是毕加索了。我应该抓住自己头发,把自己尽量往高处拔,能往多高就往多高,千万不要考虑这张画人家要不要。那个心结一解开,马上人就自由了。我要追求更高,画廊讲什么,与我无关。”

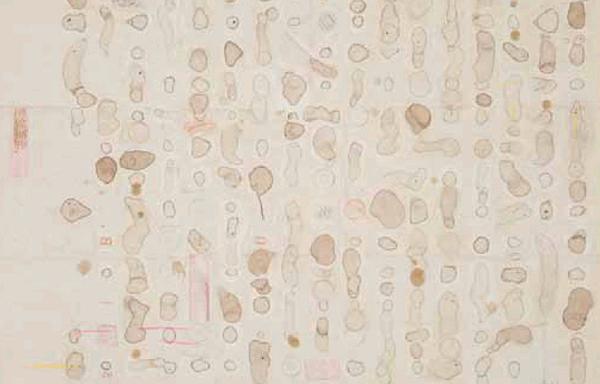

2000年前后,梁铨的艺术风格又经历了一次重大的转变,其源头来自整理老家时无意中发现外婆使用多年的一块搓衣板。规则的横向条纹,因为水的侵蚀、人力的搓磨,肌理上发生了变化,受力最多的部分,已经薄到快要通掉,其余地方也斑驳沧桑。他的创作也因此受到启发,从之前的“写实时期”、“重彩时期”演进到“空寂时期”,这一时期的作品常常通体素白,仅有重叠的毛边宣纸拼贴线条和微妙的色彩变化,甚至用茶渍和咖啡渍,形成斑点和墨块。虽然是几何抽象,意境上却力求向中国古典山水靠拢,仿佛要把中国千年文人士大夫清高、淡泊的精神加以提纯和萃取,很多作品直接取名自古代名画,比如《潇湘八景》,比如《清溪渔隐图》,希望上溯董源、李唐,回归平淡天真。

梁铨曾说:“面对这神秘的世界,我无力争强,就只能示弱。”

现在他的客厅最显眼的地方挂着外婆的搓衣板,颜色暗哑,完全像一幅未经修复的古画,旁边是他收藏的德库宁的小稿。德库宁和汤伯利,是他最为钟爱的两位抽象大师,尤其是汤伯利,他那些圈圈式的涂鸦,神秘的书写性中保有一种真正的文雅。

这个世界不需要那么多画

长期沉默、低调的创作生涯,让刚刚跨入古稀之年的梁铨仿佛经历了淬火,市场表现也节节走高。他有时跟艺术界的后生晚辈开玩笑,“名利谁都想要,但是吃相不能难看。”此刻,他正在他深圳的斗室里,酝酿着又一次画面上的变化,静寂空无的白色十年之后,跳跃的薄荷绿开始回到他的画纸之上。

大约十来年前,他开始养一只吉娃娃狗,是别人养了又不想要,丢给他养的。这条狗现在已经很老了,虽然长了一张娃娃脸,但是老到连东西都吃不下,肚里闹虫,常常呕吐,梁铨得半夜几次爬起来给它喂药。自从养了这条狗,他和太太就再也没有结伴出去旅行过,每次总得留一个人在家里陪狗。“狗像一个弱智的小孩,只有一岁多小孩的智力,它又听不懂什么临时寄养,只知道你爱不爱它,你要不要它。你把它送到宠物寄养店里,你不在的这几天,对它来讲就是你不要它了,它就吃不下、睡不着。”

吉娃娃非常粘人,每天只要梁铨一醒,它就要起来跟着主人走。老狗夜里睡不好,为了让它多睡一会儿,梁铨即使早上醒了也假装还睡着。

梁铨说,养狗跟养孩子不一样,孩子大了,世界就是他的,但世界不是狗的。他有一次接受视频采访时说,“对狗来讲,我们就是它的上帝,我们就想尽量对它好一点。希望我们的上帝也能对我们好一点。”

他真的对狗太好了。晚上睡觉,小狗睡在床上,老梁睡在地上,因为这样半夜狗不舒服的时候,喊人就比较方便。

生活因此很简单了,喝茶,画画,照顾狗。他并不高产,每年画三十幅左右,几乎每件作品在完成之后都会经过长时间的放置,反复打量,然后再做修改,作品也需要靠时间去淬火。然后,三十幅之中有约一半的作品,会被他销毁,只有十五六幅保存下來。

——“一幅画如果两年了还改不到满意,就判死刑了,必须销毁,流出去会难为情。我就把它们全部撕掉。”

——“会心疼吗?”

——“不心疼,销毁的感觉好像整个人都升华了,如虎添翼,好像贪官把证据销毁时的那种快感。”

——“但是有的画家,事后看看照片,觉得其实画得还可以,会后悔一时手快把画撕了。”

——“这完全可能,但是有什么办法呢?都过去了。这个世界不需要那么多画的。”

在我们聊着这些的时候,犯呕吐的吉娃娃像个病孩子,被梁铨抱在怀中安抚着,但它分明感受到主人的注意力被眼前这个不速之客霸占了,于是全程怒目圆睁,对我发出怨愤的、争宠式的吠叫。