历史文化名村的保护系统研究

2018-02-02季宏王琼

季宏+王琼

摘要: 以中国历史文化名村城村为例,介绍2000年之后的15年城村所经历的三种保护模式与导致古村落格局无存、大量古民居被拆除、历史风貌被破坏现象的原因,并对管理体系与保护主体职责进行分析,在此基础上尝试历史文化名村保护系统的建构。

关键词: 城村;保护模式;保护主体;保护系统

中图分类号: TU27文献标志码:A文章编号:1009-055X(2017)06-0087-07

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2017.06.010

一、引言

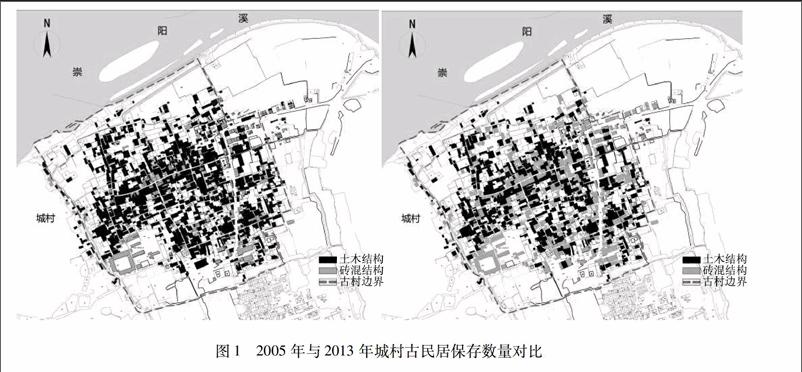

城村,全名为福建省武夷山市兴田镇城村(以下简称城村),是建设部与国家文物局公布的第三批中国历史文化名村。同时,该村落位于福建武夷山世界文化与自然遗产的保护范围内,城村虽然不是遗产本体①,但构成了世界遗产的环境。自2000年以后的15年间,城村依次经历了“自上而下”政府主导、专家参与的开发,“自上而下”政府主导与“自下而上”村民“自助”相结合的灾后重建,“自下而上”专家引导、村民“自助”式保护三个阶段。古村落从限制发展、畸形发展到瞬间爆发、严重被破坏,最终无法遏制,出现了历史文化名村在短时间内遭到全面破坏,村落历史格局不存、古民居遭到拆除的现象(图1)。该现象的出现既有自然灾害,也有人为因素,其中人为因素有地方政府面对文化遗产再生的决策性失误、灾后重建的原则性失误、相关部门的管理失职、村民(公众)无视保护政策的违章拆建等。

近年来,文化遗产保护的研究者逐渐意识到仅从遗产本体出发的保护是不够的,管理体系、保护主体与保护模式的系统研究正逐渐受到关注,在政府、专家、企业、公众以及非政府组织等多元主体共同构成的文化遗产保护主体体系中,不同类型文化遗产的保护主体大相径庭,在历史文化名村的保护中保护主体的职责与作用尚值得深究。城村在短短的2年间遭到严重破坏[1],集中反映出历史文化名村的保护在管理体系、保护主体与保护模式等方面所面临的问题,在我国历史文化名村中具有一定代表性。本文以城村为例,对该村落发展的三个阶段进行介绍,从管理体系、保护主体与保护模式构成之系统的全面认识,发现现象背后的问题,并尝试建立以公众(村民)为保护主体的系统模型,对历史文化名村的保护具有重要的现实意义。

二、城村三种保护模式下的保护体系分析

(一)城村发展的“自上而下”式保护阶段(2000—2009年)

1.城村“自上而下”式保护概述

1999年福建武夷山作为文化与自然双遗产列入《世界遗产名录》,古汉城遗址是文化遗产的构成要素之一。在武夷山世界遗产地的保护与开发过程中,古汉城遗址作为闽越王城景区纳入武夷山风景名胜区参见福建省城乡规划设计院编制的《福建省武夷山国家重点风景名胜区总体规划》(修订稿)。 ,城村则被纳入闽越王城景区。2000年1月武夷山市决定把城村建成集“古迹观光、田园休闲、风俗风情、古文化交流、历史揭秘”于一体,融休闲性、观赏性为一体的民俗文化旅游区,并成立开发领导小组。同年7月,武夷山风景区成立城村景区管理處,聘请专家进行现场探测、规划设计[2]721-728,制定出《武夷山风景名胜区闽越王城景区规划》(初评稿,以下简称《景区规划》)与《武夷山城村汉城遗址保护规划》(以下简称《保护规划》),后者作为闽越王城景区建设的遗址保护指导性文件,兼顾与前者的衔接、调整参见陕西省古建设计研究所编制的《武夷山城村汉城遗址保护规划》。。城村的这一阶段的功能定位为“风俗村”参见联合国教科文组织世界遗产官网。 。

在古村落保护方面,这一阶段城村历史风貌尚得以延续,村民自建活动主要有三种情况:将原来一层的古民居改造成二层,并在二层加设木构阳台;沿城村主街扩建门面;在自家宅基地建设二层新房。这些建设对古村落的风貌造成的负面影响较小,表现在主街变窄、古建筑主要立面被门面掩盖导致沿街立面风貌特征不存,但主街沿街立面尚可修复,新建建筑与风貌虽然不十分和谐,但数量有限,且建筑材料与建筑样式尚不至于与整体历史风貌冲突。

在古村落降低居住人口密度、提升人均居住面积、改善居住条件方面,这一阶段未实施有效的方案,城村的人均居住面积始终属于特挤型《北京历史文化名城保护规划》中针对北京历史风貌区提出“人均住宅用地面积15-25M2的院落属于经济型标准,与北京目前的居住平均水平相当,可以维持不变,也可以根据居民要求适当降低密度。每100M2住宅用地上的居住人口7—10人,这类住宅的标准属于拥挤型;每100M2住宅用地上的居住人口10人以上,这类住宅的标准属于特挤型。”。

2.城村“自上而下”式保护模式下的保护体系分析

不难看出,这一阶段城村的保护是典型的“自上而下”式,即在地方政府的主导下,由专业人士进行规划,可称之为“政府-专家”模式。其中地方政府的主要职责是组织专业人士进行规划并组织规划实施,而专家则需要对城村进行合理定位、提供高质量的规划。

对于保护主体中“专家主体”的分析可集中于对规划的分析,在《保护规划》的规划中,较为合理地将城村所在区域划为古汉城遗址保护范围的一般保护区,将城村功能定位为明清古民居建筑展示区,并提出新区规划统一由《景区规划》考虑选址。《景区规划》中关于城村的部分重点放在功能、历史风貌延续方面《闽越王城景区规划》提出“城村古民居内可开展商、旅、特色餐饮、急救等服务设施,鼓励新增人口到新村落户。城村在维护原有的整体格局基础上,加强维护与维修,避免不必要的新建、改建、拆建工程。对于确实需要拆建的危房,应在原址复建,其建筑风格,使用材料,建筑尺度、色彩必须与城村原有民居格调一致,保持控制城村现有规模,严禁随意增建或扩大居住宅基地”。,然而,本规划未完成《保护规划》中提出的新村选址任务,是规划不到位之处。

地方政府作为这一阶段主要的“保护主体”存在如下问题:首先,地方政府虽然主导编制了上述两项规划,然而未能及时主导编制对城村的保护更有效的历史文化名村保护规划。2005年,福建工程学院完成的《福建省武夷山市城村古村落保护与发展规划》,是为城村申报国家级历史文化名村所做的基础资料,与之后颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》(2008年)中的要求相差甚远《福建省武夷山市城村古村落保护与发展规划》(2005年)缺少《历史文化名城名镇名村保护条例》中的如下内容:(一)保护原则、保护内容;(二)保护措施、开发强度和建设控制要求;(五)保护规划分期实施方案。 。2007年,武夷山城村入选第三批中国历史文化名村,保护规划本应自批准公布之日起1年内编制完成,[3]然而地方政府一直未委托相关单位编制保护规划。其次,地方政府在针对2000年编制的两项规划实施过程中,始终未重视并解决城村这一“特挤型”历史文化名村的新村选址这一关键问题。最后,在城村遗产保护与旅游开发中,地方政府的定位显然更偏重于旅游开发[4],关注的焦点在于依托世界遗产、历史文化名村建设旅游项目,与历史文化名村的保护初衷相悖。endprint

公众在这一阶段作为城村古村落保护的次要“保护主体”,自建活动应该自觉依据规划中提出的要求,并不断提升自身文化修养与公众参与意识。由于缺乏合理的引导,对于历史文化名村的保护认识可以说是强制灌输的方式建立起来的,公众参与的意识根本无法唤醒,建设活动无法顾及历史文化名村的保护问题,自建活动造成的破坏力限于经济实力较弱,未造成大规模破坏。

在管理职责方面,《保护规划》与《景区规划》统一规定了古汉城遗址的管理权归福建闽越王城博物馆,管理职权为遗址所划定的建设控制地带以内范圍,所辖范围内的任何单位、社会经济团体、群众组织、个人,以及由这些单位、社会、个人经济团体所进行的各种经营活动,均在福建闽越王城博物馆管辖范围之内。那么,位于遗址建设控制地带以内的城村,其内的个人行为与商业活动,如宅基地上的村民自建、宗祠内的开设餐馆等,这些对村落的传统文化与历史风貌破坏的行为,闽越王城博物馆是负有不可推卸的管理责任。

(二)城村发展的“自上而下”与“自下而上”结合式灾后重建阶段(2010—2012年)

1.城村灾后重建概述

2010年6月,福建南平发生水灾,城村是受灾村庄之一。7月,福建省人民政府印发《福建省农村住房灾后重建实施方案》(以下简称《灾后重建实施方案》),将因自然灾害造成住房倒塌、严重危房和受地质灾害威胁的农户确定为重建对象。12月,南平市人民政府关于做好农村住房灾后重建的通知,农村因自然灾害造成住房倒塌、严重危房和受地质灾害威胁的农户,原则上在2011年元旦前完成重建。

没有新村(安置房)、没有任何针对历史文化名村与古民居灾后重建的指导性文件,城村只能在村内开展灾后重建,之前对村内古民居建设的限制由于《灾后重建实施方案》的印发得以解除,受灾的古民居原址建新房成为解决村民居住条件的唯一方式,灾后重建为地方政府“解决”特挤型历史文化名村居住问题提供了“良策”。2010年至2011年短短的两年时间,城村村内建成了数量众多的新房,建筑的外观多为水泥抹面,建筑的层数为三至四层,新建房屋与古村落的历史风貌极不协调,这些新房或与古民居毗邻,或将受灾后破坏的古建筑拆除后在原址建筑,新房在高度、材质、色彩、格局、空间类型等方面都与整体历史风貌产生极大的冲突,造成了街道尺度、古村落肌理与传统格局乃至历史风貌的全面破坏。

2.城村“自上而下”与“自下而上”结合模式下的保护体系分析

这一阶段城村是“自上而下”政府主导与“自下而上”村民自助相结合的灾后重建模式。地方政府对历史文化名村的破坏负有责任:首先,地方政府在“特挤型”历史文化名村面临自然灾害的情况下,仍未解决新村选址这一遗留问题地方政府曾一度将城村新村选址于古汉城遗址的保护范围之外的崇阳溪北岸,而崇阳溪北岸一度为武夷新区的规划用地,作为未来武夷山市的行政中心,安置房的兴建与城市的定位不符,新村选址不了了之。 ,加剧了城村的破坏速度;其次,地方政府针对灾后重建,未将历史文化名村与其他村落、古民居与一般农村住宅区别对待,及时制定针对性文件,以指导历史文化名村与古民居的灾后重建;最后,城村的灾后重建正面临大规模破坏的紧要关头,选择不合时宜的规划机构进行规划,成为继自然灾害之后的又一次破坏2011年,厦门翰卓路桥景观艺术有限公司负责编制《武夷山市城村古村落整治规划》,规划的重点在于街景立面整治与灾后重建的户型,然而,街景立面与城村古民居的特色不符,户型在高度、色彩、材质、细部及建筑格局上均不协调。 。闽越王城博物馆作为管理机构仍负有管理责任。

对于公众(村民),这一阶段成为古村落名副其实的“保护主体”,历史文化名村与古民居的保护或者破坏完全取决于保护主体的推动力。由于村民整体教育水平不高、文化遗产保护的自觉意识不足,在上一阶段的限制发展使村民在被动保护的过程中成为受害者,同时搁置已久的居住问题迫使保护主体对文化遗产保护的推动力向破坏的方向发展。显然,城村此刻开展文化遗产保护的“公众参与”尚缺乏土壤。

(三)城村发展的“自下而上”式保护阶段(2012—2015年)

1.城村“自下而上”式保护概述

2012年至2015年,福州大学建筑学院以武夷山城村为试点,启动“十二五”国家科技支撑计划《传统古建聚落规划改造提升关键技术研究与示范》,在历史文化名村城村尝试专家引导下的村民“自助式”的保护。课题组计划通过城村内20 座、总面积约7000m2的典型古民居的综合功能提升技术改造示范工程,验证居民“自助”模式进行古建聚落保护与再生利用的可行性。然而事与愿违,城村“自助式”保护的推进过程举步维艰,课题组对20座古民居的主人进行全面的问卷调研后发现,除3座古民居的主人计划保护自家的老宅外,其余十余座的主人都计划在未来的1至2年拆老宅建新房,目前没有拆除古民居的原因均是限于经济条件,而受保护的3座古民居的主人均有其他房产。“自下而上”专家引导、村民“自助”的古村落保护模式在城村最终宣告失败。

2.城村“自下而上”式保护模式下的保护体系分析

这一阶段专家作为城村保护的参与者,一方面通过社会学、民族学、人类学等方面的引导,建立公众自觉参与历史文化名村保护的意识,另一方面提供公众“自下而上”保护所需要的古民居综合功能提升技术支持。而福州大学建筑学院能够提供的支持仅限于技术支持——基于“自助式”的古民居综合功能提升技术,该技术主要包括居民“自助式”古民居“非结构性”厨卫设施增设、改造技术;轻度结构“歪闪”古民居的“自助式”矫正与加固技术;居民“自助式”古民居居住空间“亮化”技术;居民“自助式”古民居居住空间热环境改善与节能综合技术;提出居民“自助式”传统古民居功能改造的技术构想,建立低成本的技术集成体系与运作机制;建立基于保护传统古建聚落风貌的居民“自助式”传统古民居综合功能提升技术集成的“底线”控制导则。参见张鹰《传统古建聚落规划改造提升关键技术研究与示范》实施方案。 [5]缺少人文领域的专业人士构成的专家,仅依靠技术支持而忽略乡村中“人”的要素,推动公众参与乡村社区营造,在思想、经济相对落后的闽北地区最终没能够顺利开展。在福建,不乏人文领域的专业人士作为专家推动乡村的社区营造,即使他们缺乏古村落提升的技术支持,在永春的外碧村,在人类学家陈进国的参与下,通过复兴民俗文化传统提升村民对乡村命运共同体的认同感,凝聚乡贤的力量,成立以济贫救困、奖学助教、弘扬慈孝文化为主的慈善基金会,通过上述努力使外碧村村民的公众参与意识得以激活,通过文化自觉的呼唤逐渐推动公众成为乡村保护与活化的主体,为乡村的可持续发展奠定基础。[6]endprint

对于城村的村民而言,让其短时间成为承担历史文化名村与古民居的“保护主体”,是不可能实现的。笔者在与古民居主人的沟通中尝试引导他们对古民居加以保护,告知他们古民居的适居性与文化价值,在现实居住需求下以及与左邻右舍建造的“宽敞舒适”的新房攀比心理的作用下,这些村民毫不犹豫地拆除古民居,唯一可以保护古民居的方法是政府提供足够面积的安置房,他们愿意参与管理自家的老宅,这时他们的身份成为祖先传下来的老宅的主人,即使如此,村民也不愿意提供部分维修资金,最好是政府能够出资维修。由此可见,城村的村民作为文化遗产保护主体,保护根本谈不上自觉,村民最关注的问题是自身的利益是否受到影响,其保护的作用力目前还是选择偏向有利于自身利益的方式。其实这样的现实不仅存在于农村的村民,也普遍存在于城市的公众之中。[7,8]

三、城村的管理体系与保护主体职责分析

毫无疑问,在历史文化名村保护的主体体系地方政府与公众两个保护主体中政府起到了关键作用。历史文化名村的管理涉及众多职能部门,《保护条例》对相关部门的职责做出了明确规定,《保护条例》第五条规定国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门负责全国历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。地方各级人民政府负责本行政区域历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作;第三十五条规定对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部門批准,并依照有关法律、法规的规定办理相关手续;第三十六条规定在历史文化名城、名镇、名村保护范围内涉及文物保护的,应当执行文物保护法律、法规的规定。

从《保护条例》可以看出,历史文化名村、文物建筑、历史建筑的保护和监督管理工作由不同的职能部门负责,这些职能部门包括地方各级人民政府、文物主管部门与城乡规划主管部门,各个主管部门各有分工、相互配合。其中城乡规划主管部门在历史文化名村保护和监督管理的各职能部门起到主导作用,文物主管部门除文物保护单位的保护中起到主导作用外,多起到辅助城乡规划主管部门的作用。此外,《保护条例》对公众在历史文化名村保护中的职责做出规定:历史建筑的所有权人应当按照保护规划的要求,负责历史建筑的维护和修缮。

由于历史文化名村与地处古汉城遗址保护范围内的双重身份,不同职能部门对历史文化名村的保护和监督管理工作发生重叠,城村“良性发展”的阶段(2000—2009年)则多部门共同管理,一旦城村处于“危难之际”(2010年至今),各个部门如果不能够承担责任,保护意识未能够建立的公众转变为主要保护主体时,作用力将向破坏的方向发展,破坏活动将会出现。

[JP+1]目前在历史文化名村的保护主体中正出现一个不容忽视的主体——企业,《保护条例》第四条为国家鼓励企业、事业单位、社会团体和个人参与历史文化名城、名镇、名村的保护。然而作为投资方,企业的目的往往是商业利益的最大化。在城村的旅游开发中,武夷山风景区城村景区管理处是依托地方政府的国有独资企业,负责闽越王城景区的经营活动。企业的性质决定了它与地方政府在城村的保护与旅游开发中具有相同的定位与目标,因此,作为保护主体之一该企业对历史文化名村的保护并没有发挥其作用。

综上所述,从城村保护体系可以看出(图2),不同保护主体对城村作用的合力最终向着破坏的方向发展。

四、历史文化名村保护系统建构

在历史文化名村保护系统的理想模型中,保护主体主要有5个要素构成,即地方政府、开发企业、公众、专家学者、非政府组织,它们共同组成了未来历史文化名村保护和发展的动力。通过对地方历史文化名村的保护历程、历史文化名村保护与开发之间的矛盾进行深入探究,可以运用作用力和反作用力的原理,建立一套由地方政府行政管理、企业适度参与、公众组织、专家学者积极发挥作用、相互制约、相互监督、相互协调的历史文化名村保护系统。

通过城村不同阶段保护模式的研究,理清城村的保护历程后,发现了不同保护主体的作用力以及产生反作用力,这些作用力的合力作用于城村后,使其向着破坏的方向发展。在历史文化名村的保护系统中,日益发挥作用的开发企业作为未来的重要保护主体之一,在历史文化名村的开发过程中应以尊重古村落的历史价值与人文特色为基础,做到保护为主、商业为辅,严格遵守保护规划中提出的要求。保护系统中公众作为重要保护主体,其作用力不容小觑却又往往被忽视,城村在保护与开发的一开始公众就未被视为保护主体。公众是历史文化名村精神环境的主要载体,人们的生活方式、邻里关系和与历史信息的互动,都融入物质形态的历史遗存中,也必然影响历史文化名村的保护与开发。从维护现有国家政策法规和推进历史文化名村保护的实施上来讲,尊重历史文化名村住户选择生活居住方式的自由和满足他们参与历史文化名村保护与开发过程的积极性,都是历史文化名村保护与开发中的重要工作。因此,在历史文化名村保护与开发的一开始就尊重公众在历史文化名村更新中的话语权和自主权、引导公众全方位地参与历史文化名村保护,视公众为保护体系中的重要主体,才是解决历史文化名村保护“困境”的办法。

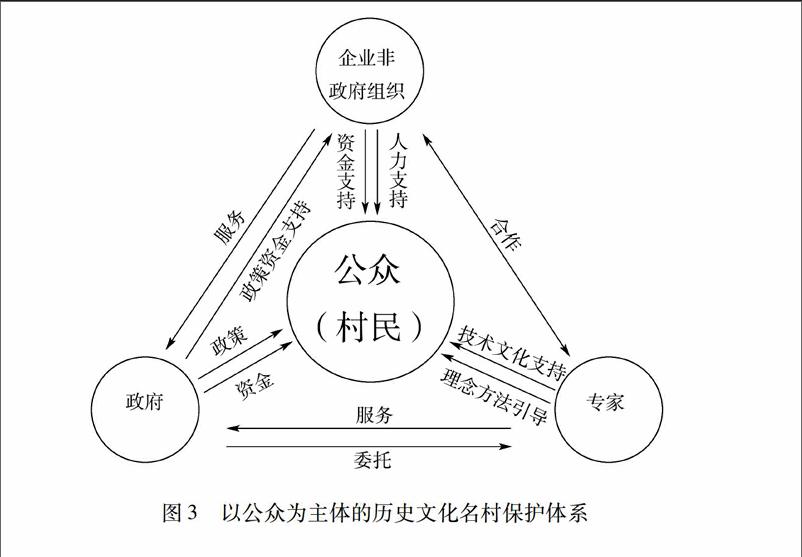

同时,在中国的农村,村民作为保护主体,其自觉性需要长期的培养。如何将乡村中至今仍普遍保留的宗族意识重新唤醒,发挥乡贤的作用,如何让实力雄厚的家族企业将投资家乡建设视为衣锦还乡的表现。南京大学在南平市屏南县北村尝试通过社会学意义的“村民自主体系”、空间规划意义的“乡村整体性规划”及建筑设计意义的“闽东北传统建造体系”,达到了乡村复兴的目的。[9]由此可见,公众参与决策、建立保护主体之间良好的合作关系、公众参与规划过程、建立并发挥群众性保护组织与非政府组织的作用能够更有效地实现公众成为历史文化名村保护主体的可能,建构科学的历史文化名村保护系统(图3)。

参考文献:

[1]王琼,季宏,张鹰.闽北古建聚落初探——以武夷山城村为例[J].华中建筑,2015(9):168-172.endprint

[2]武夷山市地方志編纂委员会.武夷山市志[M].北京:中国统计出版社,1994.

[3]赵勇,唐渭荣,龙丽民,等.我国历史文化名城名镇名村保护的回顾与展望[J].建筑学报,2012(6):12-17.

[4]龚坚.世界遗产保护的地方视角——以武夷山的城村为例[J].东南文化,2009(6):15-19.

[5]张鹰.传统聚落“自助式”保护与再生[J].城乡建设,2015(9):1111.

[6]王琼,季宏,陈进国. 乡村保护与活化的动力学研究——基于3个福建村落保护与活化模式的探讨[J].建筑学报,2017(01):108-112.

[7]季宏,徐苏斌,闫觅军.从天津碱厂保护到工业遗产价值认知[J].建筑创作,2012(12):212-217.

[8]季宏.基于全程保护的工业遗产信息采集与记录研究[J]. 华南理工大学学报(社会科学版),2015(5):79-83,90.

[9]罗辉,赵辰.中国南方乡村复兴要点讨论——从福建屏南北村谈起[J].建筑学报,2015(9):1-6.

Abstract: Taking Chengcun Village which is a Chinese historical and cultural village as an example, this paper introduces three protection patterns of Chengcun Village during the fifteen years since 2000 and the reasons why the historic villages are nonexistent, and a large number of ancient dwelling houses are dismantled and historic scene is destroyed. Based on the analysis of the management system and the responsibility of the main body of protection, it tries to construct the protection system of historical and cultural village.

Keyword:Chengcun; protection mode; protection main body; protection systemendprint