思想的形式:对话王春辰

2018-02-02孟尧王春辰

孟尧 王春辰

《放风》 童文敏 行为 中国青海 2016年 (过程:用连着头发的黑线缠绕在9块碎石上,在山顶放风)

孟尧:新星星艺术节改为新星星艺术奖之后,实行了轮值策展人的制度,作为第一任轮值策展人,请你谈谈艺术节为何选择作这种转变?

王春辰:新星星艺术奖的前身一直叫新星星艺术节,在之前做了七届。最早从上海开始,然后在北京、郑州等城市组织这个展览,组织过程中主办方也邀请了国内的一些策展人、批评家、艺术家,每次都是不同的人。去年第七届的时候,艺术节请了吕澎来做艺术总监,吕老师召集了一拨青年批评家和策展人,我也是在那个时候受邀参与进来的。在去年参与的过程当中,我也注意到他们确实真金白银花钱去做了一些扶持艺术的具体的公益的事情。新星星的团队背景不是专业做艺术出身,但是他们都非常热心和敬业,非常投入地去做,在我接触过的很多机构里也是不多的。他们更有热情,边学边做。今年做第八届的时候,吕澎老师说今年请我来做总策展人,我说没有问题,我们好好讨论一下怎么来做。2017年年初的时候,我们策展人就做了几次讨论,梳理今年办展的新思路。以往国内的以推广青年艺术为主的展览或者艺术项目,特别缺乏和明确针对青年人的一个奖。像英国有透纳奖(Turner Prize)、法国有马赛尔·杜尚奖(Le Prix Marcel Duchamp),我说国内缺这个东西,既然新星星热心地做这个事情,为什么不把“改”为“奖”,一字之差使活动性质改变了,针对性更明确。这是关于艺术节改为艺术奖的考虑。

孟尧:关于“思想的形式”的主题,又是如何确立的?

王春辰: 这么多年来,我们不仅缺乏一些当代艺术的青年奖,而且在包括青年艺术在内的整个当代艺术现场,都存在形式大于内容、形式大于观念和表述的问题。我记得在商讨新星星展览主题的那段时间,我正好刚刚从英国回来,在英国泰特美术馆看了英国酷儿艺术展,这个展览对我有很深的触动。讲酷儿是讲英国历史上跟性别、女性主义有关的艺术家和作品,这个展览不光是20世纪或者是当代,它已经回溯到18世纪、19世纪,从那个时候就能发现跟这些主题或明或暗有关的艺术,那么,这种同类的研究(学术、展览)我们这里有吗?同样的创作在中国历史上有吗?可能少之又少,这就说明一种文化差异。第二,在我们的文化语境,我们总是强调一张画、一件作品,关于艺术,包括我们的艺术教育也是讲艺术性多,实际上当你反复强调艺术性的时候,导致的结果是:人们只注重形式而不注重内容,他不知道做艺术是为什么。

《众生相系列——妄念》 段官来 装置 铜、减速电机、树脂、羽毛、金属零件等 40cm×30cm×30 cm

在西方系统里面,我们不否认有大批艺术家做形式主义的探讨等等,这是一个很大的话题,同时他们始终没有脱节开艺术的功能和意义所在。为什么说在欧洲历史上能找到从库尔贝那个时候就和性别有关的作品呢?这不仅仅是绘画的形式问题,19世纪那些作品就画了当时社会变化跟性别有关,如果同比中国19世纪,我们在画什么?似乎看不到社会的痕迹。如果不说古代,就说今天,中国又有多少艺术家在思考类似于这样的一个大得跟人的命运存在有关的话题呢?女性主义这个话题不是说只有女艺术家才去创作,这是一个巨大的误解,一方面肯定跟性别、艺术家自身的自然性别有关;另一方面这个话题弥漫在社会当中,我们都排斥掉了、过滤掉了,这只是其中的一项内容。

另一点是艺术本身这个绝对的社会价值和功能,我们也在很多时候给屏蔽掉。在很多时候,如艺术为人民服务这个说法被误读,在某些阶段,被作了不同的解读,成为强制性的一种艺术正确性标准,所以一些艺术家反对这个说法。这是一个被相互误读的命题,其实质与艺术的功能有关,但它在中国的具体语境所指太强、太政府化,结果这个艺术命题被严重误读了。艺术表达思想这个层面,从古至今包括现代主义和当代艺术从来没有放弃过,以前我们读美术史都以为现代艺术不要内容,包括格林伯格讲他的艺术理论,也讲到艺术平面化、纯粹化、媒介化,去掉叙事性,大家都这么讲,认为现代主义以来的艺术就是去掉叙事性,不讲内容只讲形式,包括从立体派以后的各种流派时不时被这样地讲述。如果我们深入研究,真正阅读原始文本以及现代主义艺术对西方产生的作用,我们会发现对现代主义有严重的误读。虽然说格林伯格那样讲,但是他只是指出其中一点,只是针对性的一点,而实际上,现代主义艺术中那些重要的艺术运动背后都有自己的社会诉求、社会价值诉求,这一点我们总是不讲,立体派、野兽派、未来主义都有。故此,思想和内涵是艺术创作的一个根本性东西,转过来一想,又跟时代有紧密的结合。我们在讨论艺术奖主题时,很自然地讨论了这些思考,很自然地,我当时想到了这个“思想的形式”主题。

孟尧:有没有考虑过叫“观念的形式”?

王春辰:当你说思想的时候,它是一个很宽泛的词,具有更好的包容性与概况的特点,在中国语境也能够产生积极的社会效应。比如说20世纪80年代,思想解放不叫观念解放。换到21世纪的今天,它同样还是一个思想解放和思想启蒙,它不止于观念性。这种关于思想解放和启蒙的命题,如果展开来讲,不仅仅是针对青年艺术家,其实针对所有的艺术家。如果把话讲得重一点,对于艺术的态度有三种,对青年艺术多鼓励、多支持,多肯定,对中年艺术要不吝批评和修正,对已经老套的艺术,就该清理了。对于已经走到艺术创作的中途,甚至快走到艺术终点的人,应不应该再次来点儿思想的变革和解放?

孟尧:从媒体的角度,我们更关心青年艺术展览如何由一种深思熟虑的理念出发,去引导艺术向更常态健康的方向去发展。我们关注这些正在现场发生的具体艺术和文化事件,是因为它在一定程度上提出或者呈现了具有价值感的真问题。围绕这些问题展开讨论,意在呈现一种鲜活的艺术生态,也希望引发更多人对于青年艺术的关注。

王春辰:这个讲得非常好,实际上我们需要不断反省、反思,为什么参与这样的活动?我们想的是,社会是一个持续的互动系统,而艺术领域处在一个打破秩序的状态,总是有各种各样的机构、资本进来,参与的人不同,就会走向不同的结果,并不是说这个事情有差错,而是参与的人按照不同的方式、不同的理解,就可以以严肃的态度让这个活动产生积极的对话和相互影响及修正。今年他们也是吸收积极建议,把“节”改为“奖”,又接纳了思想主题。这也是他们实实在在地做。我是觉得这100个人或者是参与这次艺术奖的投稿艺术家,他们都被调动起来了。很多青年艺术家的创作处于茫然或不知所措的状态中,没有受到社会关注,没有受到学术肯定,他就感觉到自己的艺术处于蒙蔽、蒙昧状态,而艺术奖恰恰要肯定的就是青年艺术存在着。奖的问题不在于这个奖给了一等奖就是好的艺术,不是这个意义,而是说通过这样的方式来肯定那些处于不受肯定、不受关注的艺术家。

《希望之城的终点》 方迪 单频录像截屏 33分钟 2017年

《震波与浮尘》 栾佳齐 互动装置 120cm×120cm×30cm 2016年

孟尧:奖项不是盖棺定论,不是排能力座次,奖项只不过是通过一种形式、一种仪式,以一种物质的支持给年轻艺术家提供鼓励。艺术生态要良性地循环发展,要变成活水引流,必须有新鲜血液,有新的想法、观念、形式进来,否则艺术圈会形成一种恶性循环。

王春辰:是的。在这个意义上,看了展览也知道不是所有作品都很精彩,有一些看图片和看实际作品还是有差距的。另一点,这些青年艺术家也在自我反省。组织任何的大展,这么大规模,沟通还是不足,对于参与进来的艺术家很多都不是完整地了解,因为来自不同的地方。它给我们提供了另外一种思考,将来组织类似这样的展览,我们怎么来开展工作,通过什么样的工作程序更有效。比如说这个艺术家很优秀,拿的作品不行,对其他方面我们又不了解,怎么办呢?这一点需要解决,不仅是南京继续要做“星星”,包括我们央美还会继续做青年项目的推进,都要研究如何更好地反映出青年艺术的真实状态。

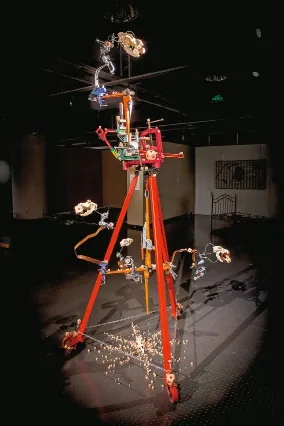

上·《思健管理者》 江夏然 装置 150cm×180cm×500cm 2017年

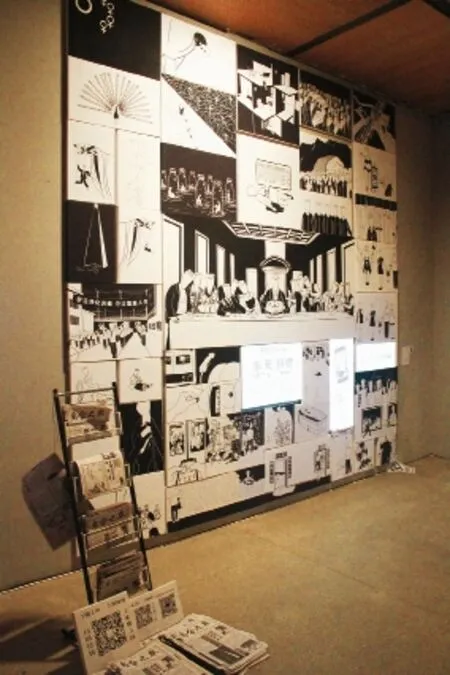

下·《乌合之众》 余安 影像装置 报纸印刷、喷墨打印 2017年

孟尧:“思想的形式”这个主题,恰恰告诉我们这次艺术奖关注的是形式背后的思想、形式表皮下的思想,因为视觉艺术家是通过形式语言这种方式呈现思想的,所以艺术的独特性由形式出发,但是终点不是形式。这也引发我们思考,如果以非盈利的方式和心态去做艺术奖、做展览品牌,最好的办法是把内容跟主题的关联度,艺术家作品的品质跟策展的结合度做扎实。只有在这个层面长期发力,这种艺术奖才有可能成长为在专业方向具有价值引领性的品牌,这也会影响到公众传播的效能。

王春辰:你的归纳和思考也是我想说的。我前面说了修正的问题,“修正”这个词特别重要,新星星艺术奖的未来发展也需要不断调整、不断修正,要有一个很好的把握。艺术奖总策划吕澎有他自己一贯的方向,比如说他邀约这些青年人来参与,邀请我做策展人,他没有提任何干预性的东西,应该这样做、应该那样做。没有。他很注意,也听大家的发言和表达,这一点也挺重要的,这个态度反过来也是我们对青年艺术的一种态度。

孟尧:当谈到这次奖项评选标准的问题的时候,胡斌说要关注的是当下社会文化语境下考量青年艺术家;郑闻提到深刻切入现实,切入快速迭代社会异化状况的能力;蓝庆伟也指出国内很多青年艺术家对问题无感,不触碰心灵,没有共情,只追求视觉愉悦。这些言论反映了评审团对当代艺术要反映时代问题,要对当下问题进行深刻介入,拒绝表现形式层面的语言探索的一种共识。

王春辰:这一点是大家都有共性。批评不主张“为形式而艺术”,在艺术家群体里也有一大批认同者。关键是我们要不要肯定他们,要不要支持他们,问题在这里。市场的反应是不支持他们、不肯定他们,在艺术制度里也有相当一部分的艺术体制也排斥他们。这个是更有必要有更多的社会力量来支持,这就是一个公正,它是一个历史的公正。