化学战秘史

2018-01-30

1916年一个冬夜,乔奇登上从英格兰驶往法国的“苏塞克斯”渡轮。当时欧洲战火纷飞,这趟持续5小时的旅途很可能也不轻松。旅客几乎塞满整艘船。好在当晚的穿越海峡之旅很顺利。但两个月后,“苏塞克斯”被德国潜艇发射的鱼雷击沉。

白色笔状物划过苍穹

截至1916年,美国对欧洲战事一直袖手旁观。因此对于像乔奇这样的美国人来说,战争是遥远的。但那个冬天他被派往法国,搜集盟军医院、救护车路线和医疗站信息。作为一名经验丰富的外科医生,乔奇在1899年的美国与西班牙交战中的表现曾为他赢得一枚荣誉勋章。但这时的欧洲战场截然不同。沿着西线战场,他一路遇到的伤员不仅遭受弹药伤,而且遭受化学物折磨——那些化学物像火一般灼烧受害者的肺部和皮肤。

乔奇在破晓前抵达巴黎。当晚他就与战火有了第一次直接接触。当他看完电影走出影院时,巴黎城已经一片黑暗(利用夜幕保护城市免遭直接打击)。每个巴黎市民看来都在等待聆听德国炸弹的呼啸。乔奇后来写道,街上一群一群的人在望着天空,白色笔状物(炸弹)划过苍穹,人们的交谈中充满了关切和担忧。

得到高层命令后,乔奇立即前往战场调查。在凡尔登附近距離德军只有10来米的战壕里,他听到了附近的炸弹爆炸声。他刚跳出战壕,一块弹片就落了进来,刚才还带着他视察战壕的法国医生因此丢命。在一个战壕尽头,乔奇注意到了一个看似不重要的细节:一只单独的汽车喇叭。他后来写道,当喇叭声响起,官兵们必须戴上面具,因为致命的灰绿色毒气即将袭来。这其实是标志着一种战争重要转变的一个小信号。法国率先小规模尝试催泪弹,但德国才是狂热研发化学武器(以下简称化武)的带头人。1889年,国际协定禁止使用毒气弹。但德国认为,毒气罐未被禁止。而一旦致命毒气进入战场,交战双方就都使用毒气弹。1915年4月在比利时城市伊普尔,德军首次使用氯气。此后不到一年时间,这种化武就成为同盟国阵营(以德国为首)和协约国阵营(以英国为首)双方的重要武器之一。

直到今天,那些化学战故事依然会让初次听到者震惊。如果说战争是地狱,那么第一次世界大战(以下简称“一战”)中的化武攻击就比地狱还恐怖。当时的化武很少直接杀人,但它们渗透士兵衣物,令士兵身体覆盖灼热的水疱,有时候还会烧瞎眼睛。

化武不仅因为其引发的恐惧和造成的折磨而恶名昭著,而且也转变了非军事科学。一些参战国进行大量实验设备和生产设施调动,还对大量非军事人员进行军事训练。毒气不仅成为一个紧急科研领域和一个兴旺产业,而且在一些人心目中成为一种必然并且“人道”的存在。事实上,“一战”期间化武的影响一直持续到了今天。

1916年的法国军人

民转军用的化武研发

1917年初,乔奇和另一名美国观察员被再度派往巴黎学习窒息性气体课程。他们在发回美国的报告中描述了法国、德国和英国毒气部队的结构。报告中还说:目前的战争与以前的战争大不相同,战争的组织指导原则也大相径庭;至于毒气弹,它们的组织结构应该是工业的,而不是军事的;制造和使用毒气弹需要的不仅是作战勇猛的士兵,而且还有化学、医学和商业专才。

当美国最终于1917年4月参战时,乔奇等人的报告为美国“化学战勤务局”(以下简称化勤局)奠定了基础。按照乔奇等人的建议,该局主管部门不是军方,而且大多数高层人员是工程师和化学家。

美国参战看来不可避免。美国总统威尔逊当时发出一个对政府机构进行支持的请求。该文件到达了新组建的美国地雷局局长曼宁的桌上。曼宁是一个富有创造力但又很固执的人。他立即召集手下开会。此前一年,地雷局一直着手解决诸如确定焦炭中水分、矿井中照明设施安装和阻止煤尘爆炸之类的问题。在每一次煤矿大事故之后,该局也组织救援行动。这些职责看来都属于民政部门,与战争毫无干系。但在这次会议上,一名叫莱斯的工程师建议地雷局利用自己对付煤矿毒气的经验,帮助协约国反制化武。

从某种意义上讲,矿井如同战壕,两者都很狭窄,都容易引起幽闭恐惧症,还经常都很致命。1900~1910年,美国煤矿事故每年平均造成2000人死亡。许多矿工不是死于矿井坍塌,而是死于煤层中散发或者从煤火中飘来的毒气。

曼宁当时在写给内务部的信中主动请缨:地雷局可立即协助军方研发毒气防御举措。多年来,地雷局人员研发的毒气面罩通过多孔活性炭的吸附作用成功过滤毒气,有效时间至少为几小时。在依然需要矿工把金丝雀带进矿井以测试安全性的时代,这些面具代表着先进技术。曼宁的建议很快被传递给华盛顿的军事领导人。

两个月后的4月2日,威尔逊总统要求国会对德国宣战。地雷局立即被指定负责毒气防御。美国国家研究委员会创建了毒气亚委会,专门协调军事、医疗和化学专家的工作。这实际上是在为一种前所未有的合作播种。这种合作就是:民用科技被调动以服务于战争。

曼宁的3名得力干将是分别来自美国锡片公司、麻省理工学院和约翰斯·霍普金斯大学的化学家。他派他们到美国不同地方去争取支持。仅仅两个月时间,地雷局就得到118位化学家、3家企业、3个政府部门和21所大学的材料和研究支持。

因为该局缺乏实验室,所以化学家们开始在各自所在机构进行独立研究。在密歇根大学,科学家研究芥子气中毒效应。耶鲁大学在体育场露天看台下面搭建了一间毒理学实验室。在其他地方,科学家实验毒气面具、大规模生产技术以及对新的有毒化学物的人工合成。独立项目管理起来不方便,但位于华盛顿的美国大学对曼宁团队说他们那儿有地方。6月,美国战争部和海军拨款,把美国大学一些教室转变为实验室。

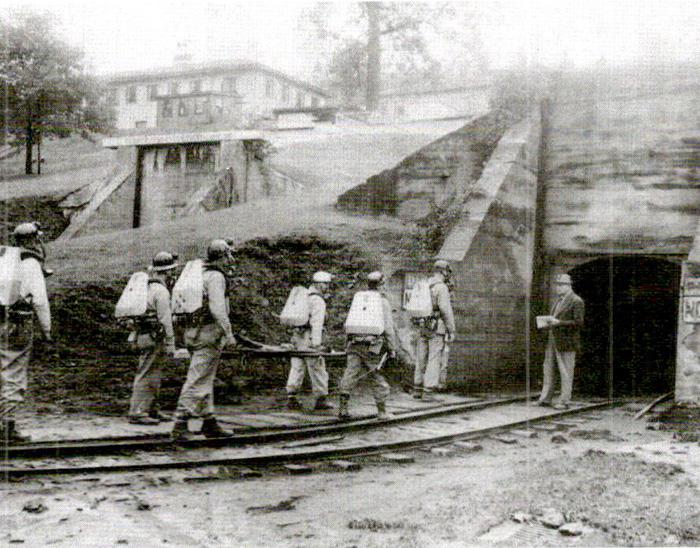

美国地雷局化掌战训练场景

20世纪初的美国矿井

在军方执行其他两项基本任务同时,化学家们也在紧张忙碌地工作。如果说他们对化武不熟悉,那么他们对军事更不熟悉。这个“工程师兵团”在报纸上打广告,为设在美国大学的“第一毒气团”招募250名二等兵、30名作战化学家和其他各种技术人才。广告中说,对敌人使用毒气谈不上道不道德,对敌方炮火我们只能还以更猛烈的炮火。

与此同时,部队需要稳定可靠的化武、毒气面罩和防护服供应。美军供应部开始与生产化武的公司签合同。相关部门在长岛生产了数百万张毒气面罩。同时,军方在距离美国大学仅80千米的马里兰州埃奇伍德建造了多座不透气建筑,用来给炮弹灌注毒气。分布在更远地方的一系列大型工厂则负责合成包括氯气、光气和芥子气在内的多种毒气。

至此,华盛顿成为美国化学战准备中心,地雷局成为毒气研发方面的头号民政机构。在20世纪中期“军事一产业复合体”概念出现之前几十年,在更有名的美国核弹计划之前25年,美国联邦基金就开始让成百上千的科学家和军人聚集在美国大学校园。到1917年末,规模已经扩大的地雷局雇用了277名平民。位于美国大学校园的化武研究机构成立一年后,这里雇佣的科学家和技术人员超过1000人。

美德两国的化武较量

美国人自认为,他们正在组建的化武部队各方面都不过是在步德国后尘。甚至早在“一战”爆发前,德国化学家就在尝试生产一种重要军用物资:合成硝酸盐。硝酸盐是炸药和化肥的原材料,而德国的硝酸盐产量远远不能满足长期战争需求。德国一些最著名化学家(其中包括哈柏)开始在这方面动脑子。

1915年初,哈柏领导德国的毒气研究。早在美国发展化学家网络之前几年,德国就联合了产业化学和学术化学。哈柏负责管理柏林一所学术机构,拜耳染料厂和赫斯特颜料厂则是德国化学战的帮凶。数十名顶尖化学家最终参与了德国毒气计划。像哈柏提出的把氯气武器化之类的建议,得到柏林大学化学家沃尔特和拜耳总经理卡尔评估。当这些建议获准后,哈柏招募科学家团队(其中包括多名未来的诺贝尔奖得主)。就像美国马里兰州埃奇伍德的毒气厂那样,拜耳负责生产芥子气等毒气。

装运氯气的美国火车

德国和美国毒气项目之间的相似性并非偶然。当时,德国是化学引领者,美国则依赖德国的人才库和机器。直到1917年,美国一家著名仪器制造商仍在从德国巴伐利亚进口实验室仪器,然后又把这些仪器运到法国的毒气实验室。

在产业圈内,德国和美国的化学联系更为紧密。“一战”前,美国染料业和药品供应实际上由德国公司的美国分公司主宰,希望获得有竞争力的教育的美国人前往德国大学学习化学,而寻求新机遇的德国化学家则前往美国。到了“一战”期间,美国着力策反在美德国企业和德国人,其中的著名人物是博克斯。生于德國鲁尔(德国工业和煤中心)的博克斯曾获得化学博士学位,在德军中服役过,退役后受雇于拜耳。1902年拜耳派他去美国,当时他才20几岁。

回头来看,博克斯看来很幸运。9年后他成为美国公民。他离开拜耳,1912年在美国建立了博克斯苯胺及化学品公司。“一战”开始后,许多在美德国企业受到怀疑,但作为美国公民,博克斯不再为德国公司工作。他的公司是美国公司,因而得到信任。在美国人眼中,博克斯并不是一个威胁,而是一种财富,这也正是博克斯想留给美国人的印象。1916年初,博克斯在美国众议院拨款委员会呼吁针对德国化学品的关税保护。他说这是让美国避免依赖德国的唯一途径。这年晚些时候,在对美国纺织品生产商的一次讲话中,他告诫同仁不可小觑德国工业实力。他说,德国人用同样的基本原材料既生产染料也生产炸药。有一个事实在当时的化学界很清楚:欧洲染料厂很快就适应了炸药生产需求。即便是平民化学家(例如地雷局采矿工程师),也在实践中无意间制作出战争工具。“我们美国人,”他继续说,“在染料生产方面不像我们的德国同行那么有经验,他们生产染料已有半个世纪。”

宣战6个月后,美国当局获得法律权限来针对德国公司。美国国会通过了《与敌方贸易法案》,帕尔默被指定为“外国资产管理者”。帕尔默办公室开始收到成千上万个对敌方拥有资产的举报。美国政府没收了在美德资工厂和商店,还接管了数千个化学专利。博克斯的前雇主——拜耳美国分公司也被接管,该公司许多雇员被监禁。

“一战”削弱了德国化学优势。当“一战”在1918年终于结束时,美国的毒气产量已经是德国的4倍。1917年,博克斯的公司与其他4家公司合并(其中最重要的一家也是由德国移民创办的)成国家苯胺及化学品公司,为美国化武局生产芥子气。1919年博克斯退隐纽约上流社会,30年后他去世。

农业、水处理与化武

美国“第一毒气团”士兵在1917年圣诞节那天从华盛顿出发,乘船沿乔奇当初的路线前往法国。当该团于3月抵达前线时,冬季已快结束。他们只受了一些紧急训练,因此在实际部署化武方面几乎没有任何经验,但他们携带着专门用于发射毒气弹的装置。到了这时化武的使用已经很普遍,交战双方的数百万士兵都已准备好在接到通知后的最短时间内戴好防毒面具。美军参战较晚,但他们的毒气伤亡人员总数多达20万人,比其他任何国家都多。

“一战”期间,美军“第一毒气团”士兵抵达法国

1918年4月,“第一毒气团”打了最大一仗。当时,德军在两天时间里发射了约8万枚芥子气弹。美国毒气团进行回击,发射了上万枚光气弹和气罐,以支持法国和英国步兵发动攻击。尽管毒气弹使用量很大,但此时美国生产的毒气弹数量已足够协约国使用。

1915年,德军在伊普尔第二战役中首次使用芥子气。虽然进行了多年化学战和常规战,协约国和盟军争夺的依然是同一片土地。有人把1918年4月的美德之战称为“伊普尔第四战役”。

1918年6月,1700名美国化学家被转入军队新组建的化勤局。这些化学家起初只是自愿协助军方,但最终却成为军方组成部分之一。

5个月后战争就结束了。具有讽刺意味的是,在美国看来战争结束得一点也不轰轰烈烈,因为美国化武还没怎么派上用场。化勤局未来不定。“第一毒气团”司令在给手下的信中说,化勤局是否会继续存在有待观察。无论怎样,他希望手下知道他们的工作会被铭记。化勤局一些在华盛顿的科学家回到原来就职的大学或公司,其他人开始寻找新工作。只有少数人仍然受雇于政府部门,等待化勤局的命运——撤销、保留或改变。化勤局多年来研发的化武被美国公众认为是残酷而反伦理的。

“一战”期间化学战场景

1919年,掌管化勤局的將军召集了一批前化勤局官员。认识到他们的职业以及工作成绩现在陷于危机,他们决定发起全国性公关战。该局一名著名化学家在演讲中说,与公众意见相反,化学战被证明“并不是非人道的”。他狡辩说,所有武器都是杀伤性的,但人们从来没有认真讨论过废除枪支或炸药。国际联盟没有一致同意应该废除化学战这种新战役形式,化勤局对国家的重要性毋庸置疑。

这场公关战取得的只是部分成功。化勤局从未被解散,而是适应了新军事需求。“一战”后,化武被许多协定视为非法。在和平时期,化勤局进行了许多旨在改变其名声的奇异研究项目。这些项目中的大多数采用了战争时期合成的有毒化学物。科学家尝试用这些化学物生产船体上的防护剂。化勤局为银行研发了一种奇异防御装置,当保险柜被强行打开时该装置会释放芥子气。1924年,化勤局甚至尝试治疗库里奇总统的感冒。他们让总统进入灌注了少量氯气的治疗舱,但这种治疗并未成功。已转为平民职能的化勤局的局长说,抵消战争破坏的方式之一,就是把在战争中获得的对那些有毒化学物质的了解用于和平目的。

迄今为止,有两种最有名的战争毒物——光气和氯气被分别用于农业和水处理。在战争中蹂躏众多士兵的化学物,却让今天的美国农民广泛受益。曾让士兵饱受折磨的氯气,今天是美国使用最广泛的水消毒剂。美国化勤局对平民生活最持久的贡献是研发了新型杀虫剂。20世纪20年代,化勤局科学家测试了催泪瓦斯在消灭老鼠、棉铃象鼻虫方面的用途。随后几十年来,化勤局科学家在杀虫剂研究中把军用飞机转变为杀虫剂喷洒飞机。化勤局在1946年改名为化学兵团,成为美军一个部门。此后,前化勤局成员甚至帮助推广了滴滴涕的使用。