无根之树

2018-01-29段少峰

段少峰

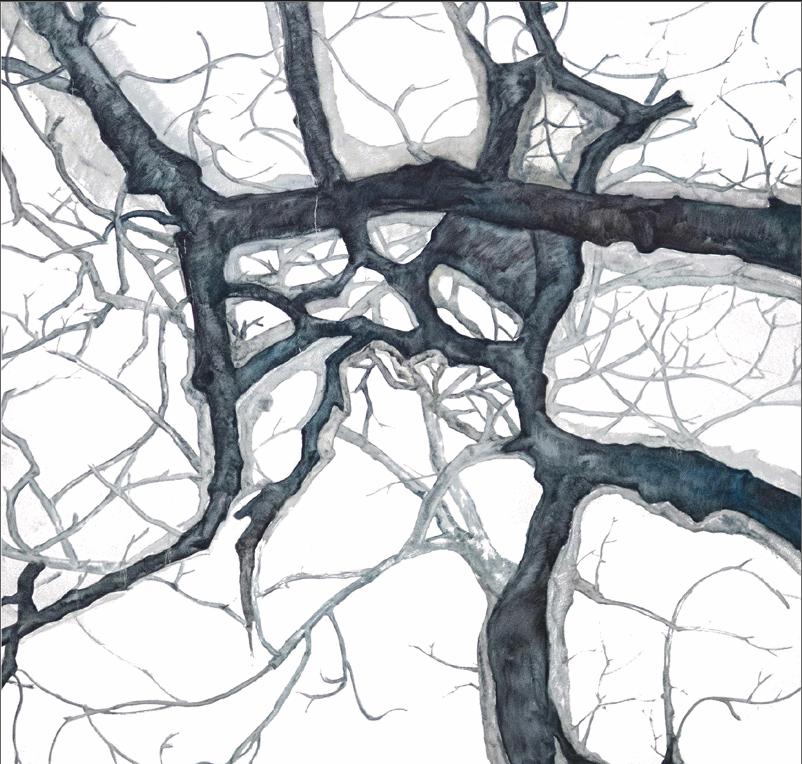

“我所画的树,基本都是移植树木景观,并非原生环境中的树。无论是做蚂蚁还是树,事实上我创作的核心指向最终都是人。我认为我们现在处在一个迁徙时代,多少人因为各种各样的原因背井离乡,可能几年、十几年、甚至一辈子都居无定所,流离往返多个城镇乡壤。而这些被移植的树木就特别想我们的处境,我们知道移植一棵树的风险是存在的,比如环境气候是否合适,挖掘和修剪的手法是否恰当,都会直接影响它最终的生长结果和成活率,夭折的可能绝对存在的。

我们都是如此,漂泊不定,在时代的洪荒中,先后失掉了根,就像这一株株看似华丽,实则被剥离本来生命土壤的移植树木。”

陈志光先生最为人熟知的是他的雕塑,而事实上他最早学习以及后来大学学习的专业是油画专业。2016年,陈志光先生看到被去除掉枝叶的那些用来移植的树,于是以此为对象创作了这系列的作品,确切的讲陈志光描绘的不是树木而更像是木头,树木强调了每一个之间的特殊性,而木头只是强调了他们的物理属性乃至于功能,树挪死人挪活,树的迁徙和挪动代价是生命,而人的迁徙的后果去除掉本身的文化特殊性,即便是迁徙中的树木存活下来亦可能“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,环境的改变对于植物的改变如此,人更是如此,人类的发展历史伴随了交通发展的历史,交通的发展促进了人的迁徙,从实际交通到现在的网络信息时代,我们被深刻的改变了,当全世界面对的是一个扁平化的世界,以往的文化差异逐渐消亡,纵观当今世界,文化差异最激烈的似乎只是剩下了宗教的差异,而除此之外整个世界越来越像一个扁平化的平面,一个中国都市白领的一天生活和美国都市白领一天的生活越来越相似,他们一样乘坐地铁或者优步上班下班,吃一样的肯德基,喝着一样的星巴克,现代化的进程就是抹平人与人的文化差异,让人更像是一个工具而非一个文化上特殊的个体,有一次我和朋友乘坐着北京地铁一号线回家,朋友跟我说地铁一号线一天的运输量是一千万人,他说这个数字的概念就是我们就是一坨坨的肉,我们只是不同包装下的肉而已,我觉得这个数字让我感到恐惧,他的比喻我又不得不认同,对于地铁这个现代化工具而言,我们只是一坨坨被运输的肉,这就好比陈志光先生看到的那些被运输的砍去了多余枝干的树木。我们在现代化的进程中被现实生活的工作需求和工具的标准化切割成了越来越类似的人。倘使未来虚拟科技足够发达,我们现实如梦境,我们所见到的彼此只是一个个相同的代码构成的“人”,想像《黑客帝国》中的黑衣人吧,那时我们可能面对的未来,此外我们也像是朝鲜大型演出《阿里郎》中举着不同色板的参演人员一样,我们每一个人成为这个时代的像素,去除掉了每个人之间具体的差异,剩下的那点外在成为了这个世界巨大浮世绘中的一点。

当代人的文化身份的丧失伴随着城市化,现代化以及自身的迁徙,举个例子以语言为例,凸显人文化身份的语言称谓在中国过去的几十年中可见一斑,比如我的老家山西对于父亲的称谓可以分为很多种,比如爹,比如老爷子,比如大,这些名词在过去的几十年中逐渐转变成为一种称为就是“爸爸”,在我们下一代的孩子中方言作为一种文化遗产正在逐渐丧失。语言上的一致化我想就是文化迁徙的结果和现代化的结果。我想这个问题陈志光先生应该感同身受,陈志光先生和他孩子的交流过程中会出现问题,陈志光先生的闽南口音还是很重,而他的孩子這一辈已经普遍接受了普通话的教育,所以在他们之间的交流中,两代人主要还是普通话为主,我想这个时候陈志光先生会对于这种交流上的拧巴有所体会,我想这也就是他创作那些关于树木的油画作品的生活积累,陈志光先生的作品大多也涉及到这个问题,比如他著名的蚂蚁,蚂蚁之间也是消除了差异性的,确切的说陈志光先生创作的蚂蚁不是一个具体的某个蚂蚁,而是一个蚂蚁的群体,他们之间到底有多少差异性我想可能很难描述,后来陈志光先生刻意做了一批夹带着闽南文化身份的蚂蚁人,我想这个可能就是陈志光先生对于同质化这个问题的反思。

陈志光先生的油画作品和他的雕塑作品一样,在对于文化差异上的关怀,以及对于自己文化背景的反思是一致的。endprint