汉语语态连续统

——基于语法-语用互动的视角

2018-01-29张绍杰

张绍杰,薛 兵

(东北师范大学 外国语学院,吉林 长春 130024)

一、引言

近年来,理论语用学研究呈现出对语法和语用之间关系的强烈关注,并集中体现在后格赖斯语用学中语义-语用界面研究(Levinson 2000;Caston 2002;Recanati 2004; Jaszczolt 2005; Bach 2012),关注句法形式的语用制约和语用价值的句法-语用界面研究(Green 2004;Huang 2004;Hedberg&Zacharski 2007),探究句法的不确定性和概念语用充实的动态句法(Dynamic Syntax)模式下的句法-语义-语用界面研究(Marten 2002;Valin 2008;Wu 2017)以及统合不同研究视角的语法和语用互动关系探究(Ariel 2008;张绍杰 2010,2017;薛兵、张绍杰 2016)。可以说,语法与语用的界面/互动关系研究俨然已成语用学界的热点领域之一。

不过,需要指出的是,虽然学界已经认识到语法-语用界面研究的重要性,并取得了丰硕的理论成果,但是早期的语法-语用界面研究多数还只停留在宏观层面的理论探讨。从具体的语言现象入手,尤其是从汉语的特定语法范畴展开专题性研究体现了当前语法-语用界面研究的最新动向和发展趋势,这方面的代表性成果包括Huang(2004)关于回指(anaphora)的系列研究和Wu(2017)在动态句法模式下展开的关于汉语话题、系动词、被动句等的研究。本文旨在继续从汉语语法现象入手,关注汉语语态系统的使用情况,探究其中蕴含的语法与语用互动关系。

二、国内外语态研究概观

传统的语法研究将语态(voice)界定为动词所具有的语法属性或形态语法范畴(张黎 2012),表示句子主语、宾语和动词所表动作的施事、受事之间的对应关系。一般而言,根据动词形态的变化,语态大体上可以分为主动语态和被动语态。其中,主动语态中句子的主语是动作的发出者,宾语是动作的接受者,是一种常见的非标记结构;而被动语态表示句子的主语是动作的接受者,宾语是动作的发出者,一般通过动词的过去分词形态变化进行标记。

转换生成语法沿袭了语态研究中基于动词形态变化的传统,并认为任何一个被动语态的表达形式都是由一个主动语态的深层结构转化而来,因此,主动语态与其相应的被动语态表达意义相同(陈明芳2002)。从主动形式到被动形式的转换被界定为被动化(passivization)转换规则,并构成了转换语法的理论基石。与此不同,20世纪80年代以来不断蓬勃发展的功能学派对语态的认识已经不再局限于动词的形态结构变化,而是更加关注各种语态形式的语义基础。Halliday(1994)从系统功能语法的角度对语态类型进行了重新划分。在其及物性分析中,他根据动作过程的参与者是一个还是两个提出了中动语态和非中动语态的区分。如果句子动词的论元结构中有两个论元,分别充当动作的施事和受事,当主语为施事时,句子为始动(operative),而当主语为受事时,句子则为受动(receptive);当句中动词只有一个论元时,那么就是中动(middle)语态。在语法形式上,始动和中动都没有动词的形态变化,所以对应于语法层面的主动语态,而受动则对应于语法层面的被动语态。

从此,主动、中动和被动的语态三分方案逐渐被西方主流学界所接受。不同的语言研究范式从特定的理论视角对各种语态类型及相关问题进行了深入的探讨。同时,这些以英语为基础展开的语态研究也直接影响了汉语的语态研究,具体表现在汉语语法学界对被动语态和中动语态的强烈关注。

汉语的被动语态早在黎锦熙(1924:41)《新著国语文法》中就被给予关注。黎锦熙指出一些“宾在句首”的变式句,因为语义上的关系构成了外动词的被动式。这种句子中的谓语动词就不再是“叙述主语的动作了,是说明主语被人家射及(涉及)的情形”。王力(1943:87)在《中国现代语法》中明确指出汉语句式存在主动和被动的对立现象,“叙述句中谓语所叙述的行为系出自主语者,叫作主动式;而谓语所叙述的行为系施于主语者,叫作被动式”。可以说,黎氏和王氏的语态研究从一开始就关注主语、宾语之间表达的施受关系,并以此区分主动语态和被动语态。主动语态的句法构成一般为“施事+动词+受事”,而被动语态中施事和受事需要调换位置,即受事充当主语。同时,施事需要加词汇标记,例如现代汉语中的“被”“叫”“让”等。这种结构强调的是受事主语的被动遭遇,即强调不是受事按自己意志遇到的行为(石毓智 2015:92)。可见,和主动语态相比,汉语的被动表达在形式和意义上均具有一定的标记特征,因此,汉语被动表达,尤其是“被”字句,一直是汉语语法研究中的一个重要课题。世界各地的汉语语法研究者曾多次就汉语被动语态研究的相关方面展开专题讨论,并集结成册出版,例如邢福义(2006)等。

同样,国外关于中动语态的研究也对汉语语法研究产生影响。汉语研究者对那些句中只有一个论元,但是使用二价及物动词的句子展开了大量的研究(曹宏 2004,2005a,2005b;何文忠 2005),例如:

(1)这种自行车骑起来很轻松。(曹宏 2005b)

(2) 饭吃完了。(何文忠 2005)

例(1)和(2)表达的意义分别是:这种自行车被人骑起来时,骑车人感觉很轻松;饭被吃饭的人吃完了。这两个句子最大的共同点是句中的谓语动词虽然使用主动形式,但是句子的主语却是动作的受事,因为这些句子的主语都不具备自主发出动作的能力。换言之,这些句子的主语充当受事,然而句子中却不存在任何被动标记形式,是典型的“主动形式表示被动意义”的表达方式,因此被看作汉语的中动语态(middle voice)或者中动结构(middle construction)表达形式。

总体而言,在西方语态研究的影响下,汉语的语态研究重点关注形式上有标记的被动语态,以及形式和意义出现错配(mismatch)的中动语态(李文静 2011),这些研究在一定程度上加深了我们对汉语语态范畴的认识。不过,综观汉语语态研究相关文献,我们也可以清晰地看到,汉语学界直接以汉语语态整体范畴为题进行的研究并不多见(张黎2012),或者说汉语的语态范畴缺乏系统性研究视角(李文静2011),学界鲜有从语态系统角度出发对具体的语态表达形式加以整体性观照。

同时,大量的汉语语态研究也基本上集中在语法结构和语义内容的描述上。虽然也有学者在“三平面语法观”的影响下指出语用功能是语态研究的基点(张豫峰 2014),并有学者尝试从语境和作者意图角度分析被动语态的使用情况(王勇 1998)。但是,真正较为系统地从语用的角度论述语态语法现象的结构和意义问题,并关注其中所反映的语法和语用互动关系的研究尚不多见。

因此,本研究将首先论证语法和语用之间存在的“选择与顺应”互动关系,并从该语法-语用界面视角出发,在语态系统的层面上对汉语的主动、中动和被动语态的使用情况展开考察,以期明晰汉语语态系统中不同语态形式的分工。

三、语法与语用的关系——“选择与顺应”

关于语法和语用之间的关系,Ariel(2008,2010)主张统合历时层面的语法化研究和共时层面的语义-语用界面研究,并将语法界定为语码(code),而将语用界定为推论(inference),从而提出“编码与推论”模式来解释语法和语用之间的关系。在一定程度上,该模式代表了当前语法与语用互动关系研究的前沿成果,其提出的“符真推论”(truth-compatible inference)(Ariel 2010: 23-24,84)和“语法语用学”(grammatical pragmatics)(Ariel 2010: 234,257-260)两个关键概念体现了语法和语用之间的交互作用。其中,前者指的是听话人的某些推论性内容虽然并非说话人有意传达的意义,但却是和语法标记的真值条件内容兼容的;后者指的是诸多原本认为是由语用推论而来的意义实际上是语法编码的成分内容。可以说,这两个概念综合体现了语法形式结构具有语言编码意义和语用意义的兼容性特征(薛兵、张绍杰 2018:待刊①此文作为“语法-语用界面研究”专栏中的文章将于2018年在《外语与外语教学》发表。)。

然而,Ariel用编码和推论分别对应于语法和语用来解释二者之间关系的阐释方案还有进一步明晰、深化的空间。具体而言,编码是说话人通过语法形式对意义的输入过程,而推论是听话人对话语的理解过程。这样的界定似乎隐含了语法只在说话人发出话语时起作用,而语用只在听话人理解话语过程中起作用,但事实并非如此。从历时语法化研究(Hopper&Traugott 2003)的角度看,语法是语用长期演进、在语言社团内部逐渐规约化的结果,其中保留了大量的语言使用信息。因此,从这个意义上说,语法不仅仅是一套编码系统,更是语言使用者为了满足交际需要,从而构建意义的资源系统。说话人对语法形式的选择就是对意义的选择(Halliday 1994)。语法的作用不仅仅体现在编码意义,其在“话语识解过程中也起着重要的认知基础的作用,决定话语理解的路径和方向”(张绍杰 2017:667)。同时,从共时的视角看,语用的作用也不仅仅体现在听话人的话语推论,还体现在说话人根据特定的交际目的从具有变异性的备选项作出选择的语言顺应过程(Verschueren 1999:55-63)。

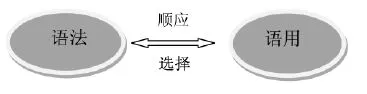

因此,在Ariel(2008)的“编码与推论”模式基础上,本研究将语法重新界定为编码资源系统(coding resource system),而语用体现为对语法资源的选择和推论过程(choosing and inferencing process),因此,语法和语用之间的关系可以概括为语法顺应和语用选择的过程,并纳入“选择与顺应”(choice and adaptation)的理论框架进行解释(张绍杰2010,2017;薛兵、张绍杰2016)。语法和语用之间的关系可以简单表示如图1:

图1 语法与语用的关系:“选择与顺应”

四、语法与语用互动视角下的语态连续统

在对汉语语态研究梳理以及语法和语用之间关系论述的基础上,下文我们将从“选择与顺应”的语法-语用界面视角出发,具体考察不同语态形式如何表达不同的施受关系,以及汉语语态系统中所体现的语法和语用之间的互动关系。

(一)汉语中的语态

上文指出汉语语态分为主动、中动和被动语态。其中主动语态和被动语态是基于主语、宾语之间所体现的施受关系进行划分的对立语态形式:主动语态体现的是主语充当动作行为的施事,宾语充当受事;而被动语态指的是主语充当动作行为的受事,宾语充当动作行为的施事。粗略地讲,施事者、受事者以及表示具体事件的动作构成了“事(件)”的三个核心要素。不同的语态结构体现了对事件不同的描述方式,同时也体现了我们对事件不同的认知视点(cognitive viewpoint),或者说体现了说话人对事件不同要素的凸显和强调。从这个意义上看,主动语态和被动语态分别构成了对施事和受事进行凸显的语法结构。例如:

(3)那条狗咬了王五。

(4)王五被那条狗咬了。

例(3)和(4)可看作是对同一客观事件的不同表述方式。由于使用了不同的语态表达形式,施受关系中不同的成分得以凸显。在主动语态表达中,施事(那条狗)被凸显,体现了说话人对那条狗咬人行为的指控;在被动语态表达中,该事件的受事(王五)被突出强调,体现了王五被咬的不幸遭遇。可以说,不同的语态表达形式体现了说话人对不同施受关系的关注。在主动语态中,施事关系凸显;而在被动表述中,受事关系凸显。主动语态和被动语态的对立为语言使用中表达不同的施受关系提供了语法资源手段。

然而,上文提及的汉语中大量存在的“主动形式+被动意义”的中动语态凸显了怎样的施受关系呢?中动语态和主动、被动语态之间又存在怎样的联系呢?下文我们将从语态系统的整体层面对中动语态如何凸显施受关系展开考察,并结合语态系统提出我们的看法。

(二)语态连续统

通过上文对汉语中动语态的简单论述,我们可以看到中动语态表达中句子没有被动语态的语法标记,一定程度上表现为主动语态形式;但是,句子的主语却是动作的受事,因而具备了被动语态表达的意义。这种“主动形式+被动意义”的语态类型体现了一定的形式和意义错配(mismatch)。从施受关系的角度看,中动语态中主语充当受事,似乎凸显的是受事关系。然而,中动语态表达受事由于没有被动标记,并不存在明显的“被”所标记的主语“遭受”不良影响的意义(Xue&Zhang 2018 in press)。因此,我们有理由认为中动语态凸显的施受关系既不同于主动语态,同时也区别于被动语态,是处于二者之间的过渡形式。而且,已有研究证明中动语态在形式上并不完全等同于主动语态,其意义也并不完全等同于被动语态。

一方面,中动语态和主动语态在形式上的区别可以在二者对动词的时、体限制与选择中体现。和中动语态不同,主动语态中的动词并非只是及物动词,不及物动词也一样可以构成主动语态表达形式。例如:

(5)他刚刚跑掉了。

该句中的“跑”就是不及物动词,这并不影响该句子的主动语态属性。但是,上文提到的表示受事主语的中动语态就不可以使用不及物动词。

同时,主动语态对动词的时制和体态形式选择均无限制,但是,相关研究(曹宏 2005b;司联合2013)指出并已经证明中动结构不用在进行体中,同时也不能使用过去时和将来时形式,而只能用在一般现在时(何文忠2005)中。可见,中动语态的形式并不等同于主动语态。

另一方面,虽然中动语态和被动语态都在一定程度上体现了对受事的凸显,但是,二者凸显的信息内容依旧存在明显的差异。正如司联合(2013)研究指出被动结构强调了所描述事件的结果,而中动结构则更加关注事件的性质。

可见,中动语态并非主动语态形式和被动语态意义的简单嫁接。中动语态和主动、被动语态在形式和意义上既存在联系,也体现差别。总体而言,三种语态形式之间的关系并非绝对,而是体现为一种相对化的程度。中动语态的结构形式和所编码的语义兼具了主动语态和被动语态的部分特征,并将其进行有机的整合处理,从而构成了主动语态到被动语态之间的过渡。正是由于中动语态这种融合性形式和意义特征,我们才有理由认为汉语的主动语态、中动语态和被动语态并不是一个离散的系统,而是构成了一个施受关系凸显性不同的语法层级系统。

总之,主动、中动和被动语态语法形式为施受关系意义的表达提供了系统化的资源手段,语言使用者可以根据不同的交际目的选择特定的语态表达形式。这些语态表达形式并非三种离散的范畴,而是体现了从凸显施事到凸显受事的自然转换,这一点可以在中动语态的形式和意义中得以体现。从语法和语用的“选择与顺应”的视角出发,汉语的主动、中动和被动语态构成了一个标记不同施受关系的语态连续统(voice continuum),见图 2。

图2 语态连续统与施受关系凸显层级

事实上,语态连续统的概念并非我们首创。Croft(2001:283-319)曾从激进构式语法(radical construction grammar)的视角提出过语态连续统概念,并从主动、被动和逆动(inverse)三种语态形式入手论述了多种自然语言的语态系统。但是,尚未有学者明确地从汉语的具体语言现象出发,探究语态系统内部的界限模糊特征,更没有研究关注汉语语态系统内部的语法和语用互动关系以及不同语态形式所凸显的特定施受关系。上文中我们已经从汉语中语态的分类,主动、中动和被动语态形式和意义的特征以及三者之间的关系,论述了汉语的语态系统是一个对不同施受关系进行凸显的层级系统,并从语法和语用互动的视角对语态连续统做了初步的考察。在一定程度上看,上文中提出的汉语语态连续统主要是基于对“受事主语”中动语态中所体现的形式与意义的分析。实际上,汉语现象复杂多变,一些中动句子表达中的主语并非句中动词表示的动作的受事。如果将受事主语中动句称作典型的中动语态的话,汉语中还存在一些非典型的中动语态形式。例如:

(6)这么宽敞的礼堂(在里面)办起讲座来绰绰有余。(曹宏 2005b)

(7)这杆秤称起东西来不太准确。(曹宏 2005b)

例(6)和(7)中,句子的主语并不是动作的施事,因此不是主动语态;同时,句中并不存在任何表示被动的词汇语法标记,因此,这些句子也不是被动语态。根据上文对汉语典型中动语态的分析可知,汉语中动语态中的动词应该是一个只带有一个论元的二价及物动词。根据这个标准,例(6)和(7)似乎可以划入中动语态的范畴。不过,前文论述的典型中动语态同时需要满足句子的主语是句中的唯一论元,并充当谓语动词的受事。这个条件在例(6)和(7)中并不满足,例(6)中的主语“这么宽敞的礼堂”是动作发生的场所,而例(7)中的主语“这杆秤”是动作得以进行的工具。因此,动作的受事并没有作为主语被明确地凸显出来,我们可以将这种结构统称为非典型中动结构(曹宏2005b)。

可见,作为主动语态和被动语态中间形态的中动语态内部也并非铁板一块。中动语态存在主语表示受事的典型形式和主语表示处所或工具的非典型形式。和受事主语中动结构相比,处所和工具中动结构中受事依旧保留在宾语的位置,并没有通过前置得以凸显。而且,非典型中动结构表达了一定施事类属性,即无论是谁作为施事,句中表达的内容都是成立的。因此,结合上文的论述,我们认为非典型中动结构相比于典型中动结构具有更强的施事性和更弱的受事性。中动语态的典型和非典型之分进一步验证了上文所提出的语态连续统概念,并促使我们从语态系统的层面考察其中所体现的语法和语用互动关系。

(三)语态连续统中的“选择与顺应”

传统的语态研究认为语态系统体现为主动语态和被动语态的对立,或者主动、中动和被动语态的三分。虽然也有一些研究指出被动语态的使用突出表现了受事的遭遇或者隐去施事。但是,单纯的语法研究并不能有效解释选择特定语态的理据和机制是什么,同时也无法从系统的层面解释不同的语态形式之间是什么关系,以及这些语态形式在具体的使用中又存在哪些分工协作。本研究认为以上问题的回答必须结合语用维度的考察,即从语法和语用互动的视角重新审视语态在使用中所具有的特征,并从系统的层面对语态语法范畴的本质进行挖掘。

从“选择与顺应”的语法-语用界面理论视角出发,我们发现包括主动、被动和典型、非典型中动语态在内的多种语态形式构成了一个对不同施受关系进行凸显的层级系统。不同语态形式编码了特定的施受关系和语用意义,这种编码过程在本质上来源于特定话语意义表达的需要。在现实言语交际中,语言使用者意欲表达的施受关系意义复杂多样,即并非施事和受事之间简单的二元对立所能涵盖。这种语义表达的复杂性反映在语态形式上就形成了各种语态形式之间的界限模糊,即形成了语态连续统。

同时,语态形式的价值体现在为意义表达提供系统资源,对特定语态形式的选择就是对相应施受关系意义的选择。在日常交际中,说话人会根据特定的交际目的选择需要凸显的对象,如果需要凸显动作主体的施事过程则选择主动语态,如果需要强调动作行为给受事造成的影响则选用被动语态,如果突出关注受事的同时,但并不关注动作对受事造成的影响时,或者关注动作发生的场所或工具,但不确定动作发出者时,我们可以选用特定的中动语态形式。总之,语态形式构成了一套服务于语言使用,并顺应于特定交际目的的意义编码资源系统。语态或者语态连续统和语用之间的关系因而可用图3表示:

图3 语态连续统在使用中的“选择与顺应”

结合以上的分析,我们有理由认为汉语的语态系统并非是由三个离散的语态形式组成的上位语法范畴,而是体现为在语言使用中供语言使用者进行选择的语法资源层级系统。汉语语态范畴中的不同表现形式构成了对不同程度施事、受事进行标记的手段,对不同语态形式的选择就是对不同施受关系意义的选择和凸显,同时也隐含了不同的说话人视角和态度、立场等语用情态意义维度。因此,只有结合语用的维度,从语法和语用界面的视角,我们才能够真正厘清汉语语态范畴下不同语态形式之间的关系以及特定语态形式的选择机制。

五、结论

上文中我们指出,一方面当前语法-语用界面研究的趋势是结合具体的语言现象展开专题论述,另一方面,汉语的语态研究缺乏语用维度的考察。基于此,本文从语法和语用互动关系中所体现的“选择与顺应”视角出发,对汉语语态范畴,即主动语态、中动语态和被动语态的使用情况进行了系统性的考察,其中重点关注了中动语态具有的形式和意义特征,以及和主动、被动语态的关系。研究发现,汉语语态系统的分析解释必须要结合语用视角,因为汉语的语态系统本身体现为一个对不同程度施受关系进行凸显的层级系统,并构成一个供语言使用者根据特定交际目的进行选择的语法资源层级系统。总之,语法-语用界面视角为我们重新进一步认识汉语语法现象提供了崭新的角度和深度挖掘的可能,值得我们在今后的研究中继续给予关注。

Ariel, M.2008.Grammar and Pragmatics[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Ariel, M.2010.Defining Pragmatics[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Bach, K.2012.Saying, meaning and implicating[C]//K.Allan&K.M.Jaszczolt (eds.).The Cambridge Handbook of Pragmatics.Cambridge: Cambridge University Press,47-68.

Carston, R.2002.Thoughts and Utterances:The Pragmatics of Explicit Communication[M].Oxford: Blackwell.

Croft, W.2001.Radical Construction Grammar:Syntactic Theory in Typological Perspective[M].Oxford: Oxford University Press.

Green, G.2004.Some interactions of pragmatics and grammar[C]//L.Horn&G.Ward (eds.).The Handbook of Pragmatics.Oxford: Blackwell,407-426.

Halliday M.A.K.1994.An Introduction to Functional Grammar(2nd ed)[M].London: Edward Arnold.

Hedberg, N.&R.Zacharski(eds.).2007.The Grammar-Pragmatics Interface:Essays in Honor of Jeanette K.Gundel[C].Amsterdam:John Benjamins.

Hopper, P.&E.Traugott.2003.Grammaticalizaion(2nd ed)[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Huang,Y.2004.Anaphora and the pragmatics-syntax interface[C]//L.Horn & G.Ward (eds.).The Handbook of Pragmatics.Oxford: Blackwell,288-314.

Jaszczolt, K.M.2005.Default Semantics:Foundations of a Compositional Theory of Acts of Communication[M].Oxford:Oxford University Press.

Levinson, S.2000.Presumptive Meanings:The Theory of Generalized Conversational Implicature[M].Cambridge, MA: MIT Press.

Marten, L.2002.At the Syntax-Pragmatics Interface:Verbal Underspecification and Concept Formation in Dynamic Syntax[M].Oxford:OUP.

Recanati, F.2004.Literal Meaning[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Valin, R.Jr.(ed.).2008.Investigations of the Syntax-Semantics-Pragmatics Interface[C].Amsterdam: John Benjamins.

Verschueren,J.1999.Understanding Pragmatics[M].London: Arnold.

Wu,Y.C.2017.The Interfaces of Chinese Syntax with Semantics and Pragmatics[M].New York:Routledge.

Xue,B.&Zhang S.J.2018.Book review of The Interfaces of Chinese syntax with semantics and pragmatics[J].Journal of Linguistics,in press.

曹宏.2004.论中动句的层次结构和语法关系[J].语言教学与研究 (5):42-52.

曹宏.2005a.论中动句的语义表达特点[J].中国语文 (3):205-213.

曹宏.2005b.中动句的语用特点及教学建议[J].汉语学习 (5):61-67.

陈明芳.2002.英语语态问题:两种语法流派的比较研究[J].外语与外语教学 (2):18-20.

何文忠.2005.中动结构的界定[J].外语教学 (4):9-14.

黎锦熙.1924.新著国语文法[M].北京:商务印书馆.

李文静.2011.从激进构式语法到汉语语态研究[J].兰州学刊 (5):135-138.

石毓智.2015.汉语语法[M].北京:商务印书馆.

司联合.2013.英语中动语态的构式意义研究[J].外语与外语教学 (4):32-34.

王力.1943.中国现代语法[M].北京:商务印书馆.

王勇.1998.被动语态的语用分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版)(2):190-192.

邢福义.2006.汉语被动表述问题研究新拓展[C].武汉:华中师范大学出版社.

薛兵,张绍杰.2016.时态与时间的语法-语用互动关系研究:以英语将来时为例[J].外语学刊 (5):59-63.薛兵,张绍杰.2018.默认语义学模式下的句法限制问题:诠释与批判[J].外语与外语教学,待刊.

张黎.2012.汉语句式系统的认知类型学分类——兼论汉语语态问题[J].汉语学习(3):14-25.

张绍杰.2010.语法和语用——基于语言使用的互动视角[J].外语学刊(5):74-79.

张绍杰.2017.话语识解的认知机制:语法-语用互动视角[J].外语教学与研究 (5):663-674.

张豫峰.2014.英语语态观与现代汉语语态研究[J].学术研究 (8):152-158.