资溪:发挥生态优势做好产业扶贫文章

2018-01-25赵华伟于龙广魏烈刚

赵华伟 于龙广 魏烈刚

良好生态是江西最为宝贵的财富、最具竞争力的品牌,也是江西实现高质量、跨越式发展的潜力和希望所在。那么如何在打造美丽中国“江西样板”的同时将绿水青山变为金山银山,并助推贫困群众脱贫致富呢?本刊记者一行在资溪县找到了答案。

“山清水秀生态美,人杰地灵气象新。”位于赣闽交界处的资溪县,地处赣东武夷山脉西麓,国土总面积1251平方公里。全县森林覆盖率达87.3%,居全省前列,“八山一水半分田,半分道路和庄园”是资溪的真实写照。在拥有国家级的全域旅游示范区创建单位、有机产品认证示范区创建单位、自然保护区、森林公园、湿地公园、华南虎野化繁育基地等一系列国字号荣誉的基础上,2017年资溪县再获3个重量级荣誉——国家首批生态文明建设示范县、全国社会治安综合治理最高荣誉“长安杯”、大觉山国家级5A景区。

空气是甜的,水是甜的,青菜也是甜的,13万资溪人民对当地优良的生态环境颇为自豪。多年来,资溪县始终立足生态优势,大力实施“生态立县、旅游强县、绿色发展”战略,敢为人先探索绿色发展新路,将生态文明、产业振兴与贫困群众脱贫紧密结合,发展以有机农业、生态旅游业、低碳工业为重点的绿色产业,推动农业标准化生产。

如今随着脱贫攻坚战的进一步深入,资溪人民的生活也更甜了!实施精准扶贫、精准脱贫,坚决打赢脱贫攻坚战,产业扶贫是关键,是治本之策。近年来,资溪县委、县政府紧紧围绕贫困群众持续增收这条主线,按照“因地制宜,突出特色,典型带动,整村推进”的总体思路,以特色种植、规模养殖、劳务产业为重点,大力发展脱贫产业,把“输血”逐步转化为“造血”,为贫困群众持续稳定增收奠定坚实基础,逐步走出了一条脱贫致富的新路子。全县贫困户969户全部参与产业,11个贫困村全部通过发展产业夯实了村集体经济。

创新利益联结机制明确产业发展方向

秋收时节,伴着微微细雨,记者走进资溪县的田间地头。在鹤城镇长兴村的花卉大棚里,贫困户陈三水正忙着除去地里的杂草。见到驻村帮扶干部和我们,他十分高兴,忙着招呼大家去村里的活动中心。记者通过采访了解到,今年64岁的陈三水,家中只有两三亩薄田,以前只能靠在附近村镇打零工勉强补贴一下家用,家里还有个患有精神疾病的老伴需要他照料。从今年7月开始,他便在村里的花卉苗木合作社务工,每个月能拿2600元的工资。如今在家门口务工的他,只需干一些除草施肥的简单活,无论天晴下雨,这让他多了一份稳定安逸,少了一份劳苦奔波,还能照料到老伴的生活。

当地的驻村扶贫干部告诉记者,像老陈这样的贫困户,虽然上了年纪,但有一定的劳动能力,人又很勤快,致贫原因属于自身发展动力不足。在村里发展花卉种植产业,既可以让他们得到效益分红,又可以带动他们就业增收,让他们能有尊严地脱贫致富。

合作社发展壮大村级产业,助力全域旅游,在满足资溪县对花卉苗木需求的同时,带动村民创业,让村集体有稳定收益,也让贫困户有了固定收入,实现脱贫致富。

据了解,资溪县坚持政府引导、突出重点、因地制宜、市场导向的原则,确定了主导产业与特色产业相结合、长效收益与短平见效相结合、发展种养与经销流通相结合的思路,大力推进扶贫产业发展。政府立足本地基础条件、资源状况和气候特点,重点发展高效经作产业、优势畜禽产业、特色水产产业、休闲观光农业、农产品流通业、农产品产地加工业等六个方面产业,充分发挥驻村工作队的作用,帮助贫困户、贫困村因地制宜地选择效益好、见效快、覆盖面广、能致富的优势产业,科学客观分析产业现状,找准发展重点和突破口,做大做强扶贫产业。

通过找准产业项目与贫困户增收的结合点,建立产业与贫困村、贫困户利益联结机制,采取“三变”(资产、资金、资源变股金)模式,发展壮大贫困村村集体经济,将扶贫资金量化到贫困人口或村集体经济入股到各类经营主体进行股份分红。

资溪县马头山镇的深山里幽静而美丽。霞阳村的山间溪流潺潺,草木绿意盎然,蜜蜂翩翩起舞,一片生机勃勃的景象。在霞阳村安山蜜蜂养殖基地,只见一箱箱蜜蜂井然有序地摆放在林间地头。

“我们这里山多林密,是典型的山区,非常适合养殖中华蜂。”养蜂带头人魏兴旺一边查看蜜蜂酿蜜情况,一边介绍道,中华蜂是我国山地土生土长的蜂种,善采百花,个体抗寒耐热能力强,是山区养蜂不可多得的好蜂种。

马头山森林覆盖率达90%以上,有众多国家级保护动植物和保存完好的原始森林,被誉为“天然氧吧、全国罕见的动植物基因库”。霞阳村地处马头山镇西部,植物种类丰富,加之肥沃的土壤和甘甜的山泉水,为发展养蜂业提供了绝佳的自然条件。

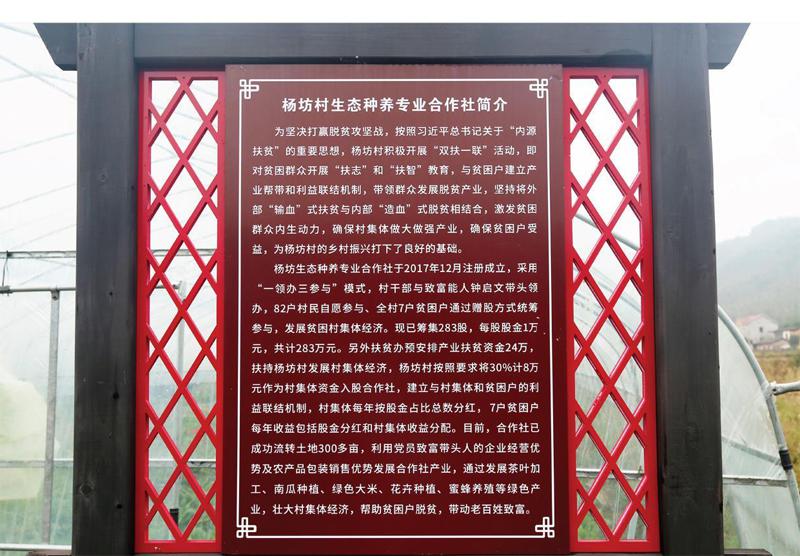

为此,马头山镇霞阳村积极开展“双扶一联”活动,通过对贫困群众开展“扶志”和“扶智”教育,组织党员致富能手与贫困户建立产业帮带和利益联结机制,以“致富能手+贫困户+党员群众+村集体”的形式,成立安山蜜蜂养殖专业合作社。霞阳村将养蜂基地以租赁形式供合作社使用,每年收入2.5万元作为租金,另外投入股金7.62万元,占股42.44%;全村13户贫困户全部加入合作社,通过自筹及单位帮扶资金2.66万元投入,占股14.78%。预计年产蜂蜜5000余斤,年产值近30万元,按照入股比例分红,村集体将分红5万元左右,贫困户户均增收1300元,实现了贫困户增收、村集体经济提高、产业发展壮大“三赢”。

“今后,我们还将带动更多的村民养蜂,让养蜂成为山区老百姓致富的好门路。”魏兴旺说,今年他在合作社不拿一分钱工资,尽力把蜜蜂养好,把合作社的生产经营搞好。对于下一步的发展,魏兴旺有更宏偉的计划,他不仅要打造好原生态森林蜂蜜的品牌,还将开发蜂唇膏、蜂面膜、蜂皂等系列产品,积极拓展销售市场,提高竞争力,推广养蜂产业,壮大养蜂队伍,带动群众一起致富,把村集体产业做得更大,让“甜蜜事业”走得更远,让贫困群众的生活也能越过越红火。

发挥特色产业优势提升贫困户“造血”能力

资溪县充分发挥生态旅游、有机农业等特色产业优势,通过多种产业扶贫方式,着力提升贫困户“造血”能力和村集体经济能力,做到贫困户产业全覆盖。

一是采取分散种养“直接扶”。从资金、技术等方面给予政策支持,鼓励有劳力的贫困户自主发展种养产业,累计扶持贫困户发展各类种养产业1010户次,发放直补资金308.37万元。如高田乡里木村贫困户黎雪清,自主发展养羊产业,年增收4000余元,发起了“羊财”,摘去了“穷帽”。

二是采取专业合作“带着扶”。依托白茶产业、乡村旅游、有机果蔬等特色产业合作社,通过吸纳贫困户务工或资产入股等形式参与产业。全县迦南四季果园、山夫有机蔬菜、逸沁白茶等一批合作社主动参与扶贫帮带,累计吸纳贫困户240余户,户均年增收2000余元。

近日,高阜镇溪南村的竹荪产业基地里到处欢声笑语,一片繁忙景象。正在基地务工的贫困户将一朵朵美丽洁白的竹荪从地上摘起,装箱运走,送入烤房。正在忙活的周荷花告诉记者,在种植竹荪之前,由于身体不能参与繁重的劳动,只能呆在家里无所事事,导致家庭生活困难。自从参加了竹荪种植合作社以来,再也不愁没事做,日子也越来越有盼头了!

据了解,从2015年开始,溪南村在省社联的精准帮扶下,采取“党员+村集体+基地+贫困户”的生产经营模式,吸纳13户贫困户种植竹荪,让贫困群众入股参与分红,同时为3户贫困户提供了就业岗位,通过特色产业带动贫困户走上脱贫致富的新路。

高阜镇主要负责人告诉记者,竹荪种植具有前期资金投入少、种植技术要求低、对土质没有要求、劳动力投入少的特点,是贫困户脱贫致富的理想产业。溪南村今年第一期启动以来种植了15亩,目前来看产品产销两旺,销售额也达到了十万块钱左右,计划下一步在全镇大规模推广菌菇种植产业。

三是采取光伏产业“稳定扶”。通过整合扶贫资金、社会资本和金融资金2380万元,组建光伏合作社54个,建成总规模达3.4兆瓦的分散式光伏电站,覆盖产业发展能力较弱的贫困户680户,每年增加贫困户收益2000至3000元。大力推进光伏扩面工程建设,投入产业项目资金2500余万元,建成总装机容量为2.1兆瓦的集中光伏电站,发电收益全部纳入村集体经济收入,统筹安排用于脱贫攻坚及公益性事业。

四是采取创新思路“收益扶”。安排产业扶贫资金1000万元投入该县旅游龙头企业大觉山5A级景区,发展资产收益式扶贫,资产收益金按年收益率10%收取,专项用于将无劳动能力或自主脱贫能力差的贫困户进行兜底脱贫,惠及贫困户414户,户均增收1200余元。

五是采取旅游产业“就业扶”。依托资溪县旅游产业优势,以旅游产业带动贫困人口脱贫致富为出发点,坚持旅游开发与旅游扶贫同步推进,大力发展乡村游、民宿游等旅游产业,为贫困人口提供直接就业岗位。全县旅游景点景区累计吸纳贫困户182人直接就业,其中大觉山景区就吸纳60名贫困人员就业。同时,安排村级保洁员、农家书屋管理员、护林员、河道管理员等公益性岗位解决86名贫困人口就业。

两年前,黄君平身上打着贫困户的标签,妻子左眼残疾,身体状况也不好,干不了重活。而老母亲又年逾古稀,行动不便。一家人只能守着五亩水田,同时靠领取低保维持日常的生活开销。对于黄君平来说,人生中最重大的改变发生在2016年,一个好消息传来了。

村里的帮扶干部李志刚了解了黄家的情况后,借助大觉山创5A的机遇,让黄君平一家开个小店,在景区免租金三年,并免除电费卫生费管理费,还为其解决了启动资金的困扰。

扶贫干部在资金上有力的支持给了黄君平一家信心。开这个店对他们一家来说如同无本经营,在不用自己投入本钱的情况下,他们更加珍惜这个难得的机会,埋头苦干。夫妻俩都未曾想到2016年4月签下的合同,在短短的一年时间里,就实现了脱贫。

像黄君平这样,在政府的帮扶下,通过自身努力工作脱贫致富的事例还有很多。依托大觉山的生态资源和旅游产业优势,资溪县坚持旅游兴县与富民兴业相结合,通过“旅游+扶贫”的战略,在家门口为贫困户提供就近的就业岗位。

2015年,石峡乡茶园山村在南昌航空大学的精准帮扶下,精准聚焦扶贫产业,打造“公司+村集体+合作社+贫困户”模式,为壮大集体经济探出了一条脱贫致富的新路子。

“基础条件差,生态资源好”是茶园山村的基本状况。要改变茶园山村的贫困面貌,关键在于利用好、开发好绿水青山。为提升茶园山村产业发展竞争力,打造产业发展的“拳头项目”和“龙头企业”,扶贫工作组同村两委确立了“公司+村集体+合作社+贫困户”的运行模式。根据约定,茶园山村集体将南昌航空大学提供的市场、资金和物资入股成立的公司,获取每年不低于30%的盈利分红作为村集体收入。同时,公司将以雇佣有劳动能力的贫困户参与生产等方式,将实惠留给村集体和贫困户,从而帮助茶园山村实现了从“输血”到“造血”的转型。

为此,村两委邀请在外发展多年、具有丰富经验的茶园山村村民邱全平,回乡担任致富带头人,以扶贫资金为撬动,以村集体和贫困户为股东,以当地村民为主要劳动力,先后成立了村属企业茶园山农业开发有限公司1个,野茶加工、土鸭养殖农村专业合作、太子参种植合作社3个,开展太子参、竹林鸡、土鸭种养和土猪、山羊、生态米、红薯、蜂蜜的加工销售。

为增加公司产品附加值,发挥茶园山村绿色生态资源优势,在扶贫工作组帮助下,公司围绕打造“茶园山”品牌开展了一系列工作。一是打造绿色品牌。通过野茶加工合作社,制作红茶400余斤,销售金额10余万元,逐步建立了茶园山品牌茶叶生产、销售渠道;由学校出资5万元购买鸡苗,以村集体名义入股公司,目前销售竹林鸡4000余只,生产鸡蛋4万余枚,销售额近50万元。二是打造生态品牌。除公司自己种养外,还通过鼓励村民种养、公司收购等形式,开辟了生态米、糍粑、面包、蛋糕、红薯、土猪肉等产品的销售,逐渐带动当地村民形成了生态种养、公司销售、学校采购的形式,月销售额近万元。

三年多来,茶园山农业开发有限公司已形成教职工直销、学校福利品采购等渠道,实现销售百万余元,向村集体分红4.3万元。同时,解决贫困户和村民就业40余人,发放工资25余万元,真正实现了产业发展成果惠及村集体和贫困户的美好初衷。

强化金融扶贫与技术培训旧艮务打通脱贫增收“最后一公里”

资溪县加强资金、技术等方面的保障,着力提高贫困群众产业风险抗击能力。一是强化金融服务。该县加强与金融机构合作,安排专项扶贫资金300万元作为“扶贫和移民产业信贷通财政风险补偿金”(也称“扶贫小额贴息贷款”),撬动银行发放2400万元扶贫贷款资金,用于扶持贫困群众及村集体经济合作组织发展种植业、养蜂、乡村旅游、水产养殖、畜禽养殖等地域特色明显、见效快、可持续的产业,带动贫困户脱贫致富。截至目前,累计为539户贫困户发放扶贫小额信贷1386.7万元,有效地解决了贫困户产业发展启动资金问题。二是加强技术培训。根据贫困群众需求,县人社局邀请市县专家开展扶贫政策、产业扶贫措施专题培训,组织农技、畜牧技术人员,深入田间地头开展“一对一”技术指导和帮扶,着力提升贫困户自身发展能力。三是搭建销售平台。积极推进电商扶贫,打通城乡消费的“任督二脉”,帮助贫困群众搭建销售通道。全县建有各类电商服务站点45个(其中贫困村电商扶贫站点14个),充分发挥龙头企业、专业合作组织和“互联网+”优势,与21家企业或专业合作社开展电商扶贫的合作。截至目前,共实现农产品销售981.3万元,其中销售贫困村合作社农产品111.7万元,带动贫困户67户,带动贫困户户均增收2000元以上。

如今,资溪县有机农业和特色种养基地总面积达13.6万亩,年产值超过12.5亿元,带动贫困户463户1157人脱贫,完成6个貧困村退出摘帽(其中2016年退出2个,2017年退出4个),贫困发生率由2.56%降至1.04%。今年,资溪县计划完成脱贫203户462人及5个贫困村退出摘帽任务。

穿行于资溪山林间,犹如走进了一幅清新多彩的画卷,葱郁的山峦绵延起伏,苍翠的树木望不到边。在这连绵的绿色当中,一个个带动当地贫困群众脱贫致富的绿色生态产业遍地开花,这正是资溪县立足生态优势、决战脱贫攻坚的最好诠释。

责任编辑:邵猷芬