社区增权:中国基层社会管理新视角

2018-01-24宋惠芳

宋惠芳

〔摘要〕基层社会的纷繁复杂,社区发展遇到了理论上的“失语”状态和现实的手足无措,基层社会管理也陷入迷茫。产生于20世纪70年代的增权理论,因其挖掘潜能,保护弱势群体利益,保障社區居民权利等特征为中国社区发展提供了新的理论支撑,也为基层社会管理创新提供了新的研读视角。

〔关键词〕增权理论;社区;基层社会

〔中图分类号〕C916〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2017)06-0081-06

“社区增权”是个迫来品,在国内的研究刚刚起步。关于社区问题的讨论,国内学者沿着“社区重要性-社区困境-社区参与-社区增权”这样一条主线逐步研究开来,在纷繁复杂的文献研究中有关“社区增权”的内容并不多,并且大多数关于“社区增权”的研究主要集中在旅游领域,如学者廖军华从社区增权的角度进行民族村寨旅游发展的研究,提出社区增权六维度框架和民族村寨旅游可持续发展的5Cs模式[1](2);学者安智海认为社区增权是旅游开发中对弱势群体的保护机制,以实现旅游开发管理的规范化和制度化[2];学者潘植强等人认为通过外部制度增权与内部自主增权相结合的方式实现社区增权,实现社区参与旅游发展[3](43-49);学者黄如梦和白祥对中国旅游社区增权研究进行了回顾与展望[4](22-27);此外还有学者张彦、黄娅等。部分学者以个案研究为切入点探讨社会增权问题,如学者谭祖雪和张江龙以成都市社区建设为例,探讨城市社区增权问题[5](57-61)。这些问题的研究在其相关领域取得了一定成绩,也成为了扩展深化“社区增权”研究领域的推动力。

中国进入现代化建设以来,伴随着经济的快速发展,社区建设运动逐步展开,社区规模、社区管理服务等问题成为了研究中国基层社会的主要问题。在城镇化建设的推动下,城市规模不断扩大,城市居民对社区服务提出了更高的要求和新的挑战;农村蕴含各种发展契机,农村人口流动频繁,农村社区遭遇前所未有的难题与困惑。然而,无论是在城市还是在农村,在发展建设过程中社区往往处于较为被动的地位,社区管理或是存在空挡,或是心有余而力不足。由此,我们引入“社区增权”理论以为社区发展寻求更好的发展空间。

一、 增权理论对传统社会工作理论的超越

20世纪70年代,增权理论被引入到社会工作的实践中。以1976年,美国学者巴巴拉·所罗门的《黑人增权:受压迫社区中的社会工作》为典型代表,书中,作者明确使用了“增权”一词,作者选择美国社会中全面无权的黑人少数民族作为研究主体,认为开展社会工作,应针对黑人少民族“失权”的突出问题,激发黑人少数民族内在潜能,增强黑人少数民族的权力,从而解除“种族主义”所带来的歧视、隔阂和迫害,以缓解由此带来的不公正性,最终实现个人自我效能的增进,推动社会改革。

(一) 增权理论

增权理论属于启蒙观点理论,受压迫和无权的人群是它关注的主体,其目的在于启发他们权力意识的觉醒,而不是“赋予”人们权力,“用具体的策略去削减、消灭、抗击并改变社会中的强势群体的、可能影响特定个体或社会群体的负面评价”[6](29)。增权理论以“权”为核心,探讨受压迫和无权的人群的“权力”状况和“无权”困境。增权理论中所探讨的“权力”不是政治学意义上的权力,而是指人们所拥有的能力,这种能力是一种客观存在,但更多的是表现为人们的主观感受,增权理论称之为权力感——可以唤醒人们的自我存在感,增进人们的尊严感和自信心,从而实现自我价值的提升。“无权”是增权理论另一个核心概念,“无权”的状态与和拥有“权力”的状态相反。“无权”有双重含义,一是处于能力缺乏或资源匮乏的状态;二是指无助状态,即当个体对侵害他们的社会系统感到无力抗衡时,他们常常有意识或无意识地否定自己,并感觉惶恐无助,当这种感觉逐渐内化后,他们通常会将问题所有的矛头指向自己,指责和贬低自己,认为自己一无是处,陷入无权的恶性循环之中。由此,在增权理论中,“无权”主体是社会工作关注、研究并解决的对象;“增权”,即挖掘或激发人们的潜能,成为解决“无权”主体困惑的途径。

增权理论和传统社会工作理论一样,社会工作者都是积极主动的一方,即活动的组织者和倡导者;他们都关注受社会系统侵害的弱势群体,即受害者。然而两者不同的是,在增权理论中,社会工作者将受害者置于对等地位,他们称受害者为“无权者”,他们认为无权者是健全的,问题的解决不在于改变无权者的人格,而在于通过改变组织或环境以此来恢复失去权力感的无权者的尊严和自由,唤醒无权者的自我价值。因此,在具体的实践操作过程中,增权理论更重视从侵害无权者的社会系统中去寻找问题产生的根源和解决问题的方法,从而形成有助于无权者脱离困境的环境力量,而不是仅仅靠疏通、开导、散心等方式去帮助无权者走出困境。

在增权理论中,使无权者重获权力感是社会工作的中心。社会工作者以无权者为辅导的中心,成为无权者的协助者,与无权者建立起合作的伙伴关系,形成一种联盟。在这一联盟中,社会工作者的协助意在激发无权者的内在潜能,强调无权者拥有的权力和必须承担的责任,自我增权原则超越了自决原则。“社工与案主建立的是互惠和相互的关系,社工重视每个人的独一无二性以及人们抵御不幸和压制的手段”,“社工鼓励案主以自己的语言进行表达,受压致的人会以压制群体的语言进行思考和谈话”,“社工要观察沟通中的平等和对等原则以此让案主自由发出自己的声音”。[7](149)在增权理论模式中,可以有效地避免传统社会工作理论中将受社会系统侵害的主体看作是具有病态的毫无能力的受害者;避免传统社会工作理论中社会工作者居高临下卖弄专业知识,只在受害者身上寻找问题的根源和解决方法,而忽视了外在环境的消极作用。“在整个助人过程中,强调权力分享、共同享受权力并且保证是参与者驱动的。这样,社工可以协助案主认识到自己是改变的主体和载体,能够与社工一起分享知识和技巧,并成为解决问题的伙伴,这样无力感就可以改变”。[7](152-153)endprint

(二) 增权理论对传统社会工作理论的超越

在传统社会工作理论中,社会工作者是中心,起主导作用中心,“专家对病人拥有绝对的权威,二者是一种基于权力依附关系,病人(受助者)的語言可以准确地表达自身的经验,而治疗师也能准确地理解病人(受助者)的经验并制定出治疗或干预的方案。”[8](50-53) “代表权力的一方总是趋向于控制话语,并对问题和解决方案知识本身进行界定”[9](139)。

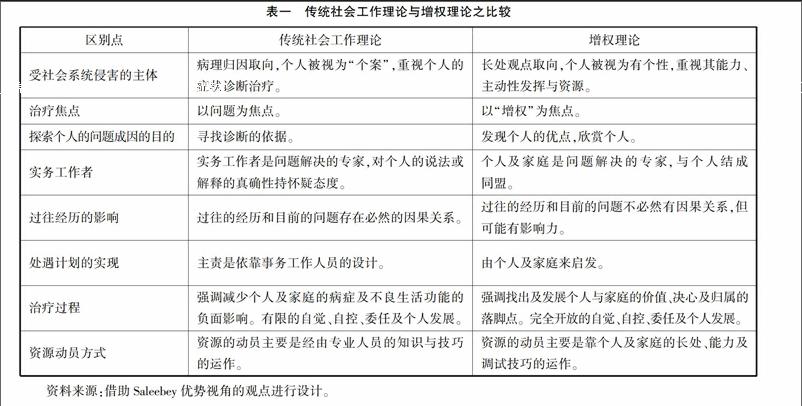

与传统社会工作理论不同的是,增权理论强调社会工作者与受无权者之间的伙伴关系,肯定无权者的长处,承认无权者是积极的主体。增权理论的这一突破,使其成为社会工作理论与实践的一个新的研究视角。增权理论不是对传统社会工作理论的全盘否定,而是对传统社会工作理论的反思,是有选择地吸收借鉴,进行反思与扬弃,实现对传统社会工作理论的突破。借助主张优势视角的Saleebey①的观点,将这两种理论作了比较,区分了二者的差异。如表一。

二、 中国语境下“增权理论”的合理性探寻

“增权理论”为社会工作提供了新的理论依据。

那么,在中国社会处于转型期这一特殊语境下,“增权理论”是否为中国基层社会实现良性发展提供依据

呢?答案不言自明,在纷繁复杂的中国社会背景下,各种利益分化组合,公共权力向社会回归,政府管理寻求蜕变创新,弱势群体利益急需保障等等,这些都为“增权理论”在中国的运用提供了契机。

首先,“增权理论”契合当代中国基层社会管理创新发展的需要。当前,中国基层社会存在较多问题,自上而下的解决模式往往事倍功半,信息的不对称使得政府不了解民众的真正需求,民众不理解政府的政策方针,而由此产生矛盾冲突。增权理论激发无权者的主动性,认为无权者作为问题的核心人物,具有主动解决问的优势和解决问题的能力;认为社会工作者应该努力挖掘无权者身上的潜力,培育、协助、激发、释放无权者内在的优势,促进无权者权力意识的觉醒和能力的提升。当前,将增权理论运用到社区管理工作中,就是要让社区用自身的力量来解决基层社会问题。当然强调社区增权,并不是要否定政府在社会管理过程中的主体地位,而是强调社区通过制度化渠道增权对社会基层事务的参与度、监督权;挖掘社区在社会基层事务管理过程中的潜能,不再把社区当作被动的信息接收者和政策的执行者,而是激发社区中各种资源发挥主动性参与社会管理,使社区发挥最大的功能。公共权力向社会的回归要求社区在社会发展过程中要承担起它应有的责任。

其次,“增权理论”增强社区的主动性,有利于政府与社会公权力的整合,有利于处理政府与社会的权力冲突。影响社会稳定的因素之一便是弱势群体合法利益的保障问题,分散在社会各个角落的弱势群体有着不一样的利益诉求,一味依靠或是简单依靠政府救济并不能解决本质性的问题,一个行之有效的办法就是发挥社区的作用。在增权理论中,弱势群体是一个无权的群体,是增权的主要对象。当前在社区中,弱势群体的状态有三种,一是完全无权状态——因自身生理或智能缺陷使得生活难以维系的弱势群体;二是弱权状态——城市化进程中的农民、城市务工人员;三是失权状态——在经济社会转型过程中,资源和利益被剥夺的下岗职工、失业人员、失地农民。这三类弱势群体不可避免地碰到三个突出的问题:一是群体成员的生存能力差、竞争能力低、抗风险能力弱,普遍缺乏可资利用从而改变自己困难处境的必要资源和手段;二是缺乏参与社会交换,以换取或争取自我发展的资源和机会的能力;三是由于社会资本缺乏和政治资本的不足,缺乏在社会和政治层面表达和追求利益的能力。[10](73-78)

由此,现实中遭遇的“惶恐无助”使得弱势群体生成了主观上的无权感,而无权感反过来又使得他们更加恐慌而自我放弃,甚至出现精神疾病,这在一定程度上成为了社会不安全的隐患:无权者要么默默忍受,成为不安定的暗流;要么激化矛盾,发生群体事件。增权理论在社区工作中的运用就是要化解这种不安全的隐患,关心弱势群体,激发出其自身的潜力,使其参与、分享、控制会对他们生活造成影响的生活事件,化解社会发展过程中产生的矛盾。

再次,“增权理论”有助于社区管理模式的创新。中国基层社会建设主要是一种自上而下的国家主导式的建设模式,国家是解读社会转型中基层社会变迁的必要前提。在一定程度上基层社会的变迁史深深印上了党与国家的烙印,在这样的变迁史中,社区在外力的作用下产生发展,是党与国家实现其目标而作出的新的制度安排与结构调整。社区内生力量增长相对缓慢,很弱,甚至没有。将增权理论运用到社区发展管理过程中,激发社区发展的主动性和积极性,发挥社区“接地气”的优势,及时反映人民群众的各种意见,及时协调基层矛盾,及时解决弱势群体的困难。由此,使得社区拥有发展的内生动力,拥有与政府对话的话语权,从而维护社区、社区居民的合法利益。但由于中国市民社会发育的不健全使得中国社区发展管理模式的空间有限。再由于社会固有的缺陷,必然给社区的发展带来各种障碍,这就决定了在社会管理创新发展过程中,政府仍要唱重头戏,政府必须发挥出协调作用——赋予社区更多的权力,从而实现双赢。“一方面,社会中分散的利益按照功能分化的原则组织起来,有序地参与到政策形成的过程中去;另一方面,从这种制度化参与机制中,国家权力获得了稳定的支持来源(合法性和控制权)。”[11](7)

恩格斯曾指出,社会主义就是要“把生产发展到能够满足所有人的需要的规模;结束牺牲一些人的利益来满足另一些人的需要的情况;”使“所有人共同享受大家创造出来的福利。”[12](243)实现治理模式转型的有效途径便是这样一种“善治”,它要求有一个稳定祥和的基层社会,为和谐社会的构建提供保证。增权理论是实现基层管理创新的理论支撑,而良好有序的基层社会是实现“美丽中国”的必然与必需。

三、 社区增权:基层社会管理创新的新视角

当前,改革开放已进入深水区,原本艰难前行的经济建设遇到前所未有的挑战,我们需要一个多元、有序、高效、协同的新型社会管理体制。这就需要有新的理论作为支撑——增权理论——为社区增权注入了新的活力,更是为基层社会管理创新提供了新的突破口。endprint

(一) “社区增权”为中国基层社会提供一种新的发展模式

在传统社会管理发展中,社区往往被排斥在权力分享过程之外,被动地参与基层社会管理,自上而下的管理模式,使得社区往往处于“失语”状态,其结果是社区内问题长期积压,得不到解决;社区外在问题得不到重视。社区参与和赋权方式往往是一种无效的机制,无法获得社会的可持续发展。要想突破这一困境,有效的途径之一便是将传统的赋权方式转变为合法性增权方式。将社区发展的结果视为行动者之间权力关系交换的结果。1992年艾普提出社会交换图谱,借此来分析社区与政府组织在基层社会管理过程中权力交换中可能出现的3种情形(如图一):

第一种结果对应着图中第1种情形,政府与社区处于相对对等的地位,拥有相对独立的同等强度的权力,地位和权力的对等性获得了双方的认可,认为双方之间的利益互换是有利的,承认各自所得收益。在这一模式下双方均可获得可持续的发展。

第二种结果对应着图中2、3两种情形,政府和社区地位上处于失衡状态,或是政府控制着资源并具有较强的权力,或者社区控制着资源并具有较强的权力,地位的失衡、资源的落差和权力的不对等必然导致一方对另一方压制与操控的结果,必然侵害到弱势的一方。在这种模式下,失权失利的一方往往在处理事务过程中“失语”缺席,长期的缺位导致对交换结果不满意的一方要么采取怠惰的态度,消极对待;要么采用激烈的方式,极端对抗。失衡状态的出现且持续必将损害或中止双方的利益交换,社会的可持续发展将成为纸上谈兵。在第二种结果中,处于“失语”缺席状态的往往是代表基层社会的社区。

第三种结果对应着图中第4种情形。交换双方——政府与社区都无权,此时双方都没有激励进行交换——无政府与无社会、或弱政府与弱社会、或乱政府与乱社会都将导致国家的崩溃、民族的消亡,更谈不上社会的可持续发展。

在此分析的基础上,可获得这样的结论:第一,社区与政府之间存在实现良好合作的可能,这种可能的存在将使得政府与社区之间实现“1+1〉2”的效果;第二,合理的社区增权、挖掘社区潜在权能,将使社区获得新生,不仅可以处理好社区内的事务,还能积极协调社区外的事务,社区层面的社会发展将实现可持续;第三,实现社区增权要积极寻求环境和制度的保障以实现潜能的显性化,必须处理好社区和外部社会之间,特别是政府之间非均衡的权力关系,保障社区在权力分享体系中合理位置。在中国现有的社会情状下,仅仅依靠社区自身的能力无法实现真正的增权,增权需要政府长期的支持。

(二) 有序的社會管理中社区增权的四维框架

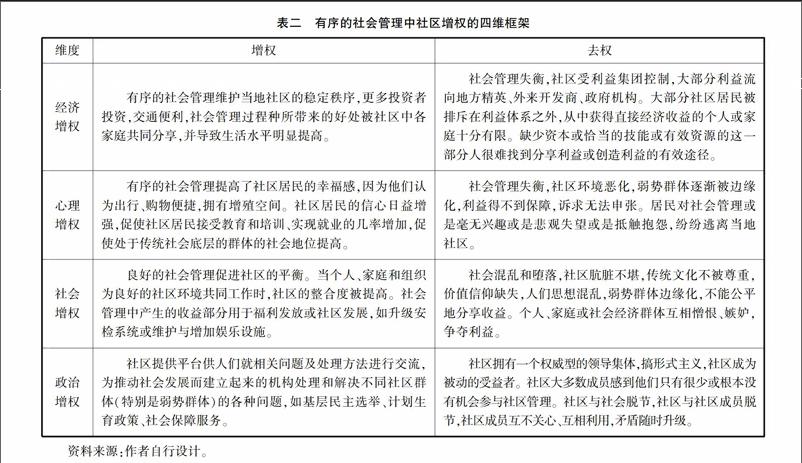

加强和创新社会管理这一历史性课题,社区管理创新无疑成为基层社会管理创新的基石。社区在完善公共服务、促进社会和谐中具有不可替代的作用。社会管理创新的受体应该是社区及社区居民,因此站在社区的角度搭建出一个包括政治、经济、心理、社会四个维度在内的社区增权框架(见表二)。

社区增权是基层社会管理的一种新探索、新模式。通过增权,使得社区能够主动参与、有效控制、平等分配和使用资源。社区增权目的在于维护弱势群体、保障社区均衡发展,促进社会可持续发展。当前自上而下的构建体系中,绝大部分的社区参与都是一种单向度的被动参与过程,社区居民在本质上是“无权”的,“无权”的客观事实必然带来“无权”的主观感受,“无权”的主观感受必然导致更加“无权”的事实结果,这正是其在实践上失败的原因。只有进行社区增权,在地位上、权力上授予社区相对对等的权能,使其能够参与政策的制定过程,拥有“话语权”,才能真正凸显社区在社会管理发展中的主体地位。必须指出社区增权绝不是要与哪一个社会组织争夺权力,其目的在于增加社区的权能,让社区更加积极主动地发挥作用,进而保障社区居民的福利,特别是那些被边缘化了的社区或势群体,使之由“失语”变为“发声”、由“缺席”变为“出席”,从而建立起有助于利益相关者参与好发展决策的合法权力框架。

以上海市黄浦区半淞园路街道黄浦新苑社区为例。在传统的社区工作中,社区工作一般都靠治保、调解、计生、文教等“条线”干部去做,路径也就是贴告示、请楼组长通知等,自上而下行政式工作,效果并不理想。黄浦新苑社区一改消极被动的工作态度,积极主动地创新工作思路,打造2.0版自治家园平台,成立自治家园理事会,下设环境保护、综合治理、文化教育、爱心福利、守望家园、资源开发等八个专委会,不仅消化了原有的事务性条线工作,而且拓展了新的工作事务;专委会下又设小组,有巡逻小组、爱绿护绿小组、车友会等;并且建立了一个25人的人才资源库。社区领袖主动担任各委员会“掌门人”,居民从“局外人”批评变为“当事人”议事,自下而上走入居委会,参与社区自治,社区“任务”变成了群众喜爱的活动。社区工作人员也从具体琐事中“解放”出来,从“事务官”变为“引领者”,将过去解决困难问题主要依赖“政策性资源”,转变为开发运作社区共同体的“社会资本”。[13]这一系列创新激发出社区内在的潜能和积极主动的热情,使得黄浦新苑社区面貌焕然一新,充满活力。

总而言之,“社区增权”是从社区自身出发,增强社区在社会管理方面的监督权、利益分享权和社会发展中的决策参与权,使社区积极主动地参与社会管理,提升社区的话语地位,保证社区居民的利益最大化。因此,增权是社区获得可持续发展的重要前提,将增权的观念渗透到基层社会管理发展中去,以实现基层社会管理的突破与创新,为构建“美丽中国”夯实社会基础。

四、 结束语

当前中国,城市化建设正如火如荼,强力国家干预的传统惯性和地方发展的能动性对社区的自然发展和演化起着双重作用。在一系列外力推动下,新社区蓬勃兴起、超速整合,有燎原之势;旧社区日趋衰退与凋敝,日渐式微。伴随着新旧交替、新旧交织,出现了社区文化的真空和价值信仰的缺失,这既可能隐藏着巨大的社会隐患,也可能蕴藏着新文化的蓬勃发展。社区增权就是要在当前纷繁复杂的社会关系中,为基层社会管理发展指明方向,建立一种新的基层社会管理模式,形成新的协调的权力关系。在这一新的关系中,各方主体的诉求都能得到表达,权利都能得到尊重,利益都有机会实现,每一方也都有能力避免对方侵害自己的利益,或为被侵害的利益进行申诉。构建这一新的基层社会管理模式,一方面需要社区不断地进行自我完善与突破;另一方面需要国家不仅从政治上,还要从法律上支持和授予社区增权的合法性,保障社区参与的权益,从而将强势的力量与相对弱势的力量均衡地安排在一个制度框架内。endprint

社區增权在国外的运用已取得一定的成绩。以美国社区管理为例。美国的社区管理采取自下而上的民主参与式管理,由社区居民代表选举产生的社区组织行使社区管理职能,其职责是制定社区规划,任免社区工作人员,开展社区活动等。由于社区管理权来源于社区居民的授予,因此社区居民在社区管理中拥有较强的话语权,能最大限度保证自身利益不受侵害,并且以较大的热情关注社区活动。与此同时,美国地方政府专门成立邻里局,负责社区成员培训,引导社区制定未来规划,监督社区遵循各项公共政策,并在辖区内建立一个几乎可以涵盖所有市民意见的系统,一方面保证公民参与社区管理的权利,另一方面使得政府能更有效地回应地方需求。国外社区管理的成功经验值得我们吸收和借鉴。当然,由于“增权理论”的异域性,借助“增权理论”的同时必然要关注“接地气”的适应性问题。我们必须立足于当前中国社会发展的现实特征,以人民根本利益为出发点,把社区发展看作是一个实实在在的政治决策过程,才能实现社会管理的可持续发展与创新。

〔参考文献〕

[1]廖军华.社区增权视角下的民族村寨旅游发展研究[M].成都:西南交通大学出版社,2012.

[2]安智海.社区增权制度设计与旅游经济发展[N/OL].光明网:http://theory.gmw.cn/2017-02/13/content_23705164.htm,2017年2月13日.

[3]潘植强等.社区增权:实现社区参与旅游发展的有效路径[J].旅游论坛,2014,(6):43-49.

[4]黄如梦,白祥.中国旅游社区增权研究: 回顾与展望[J].兰州财经大学学报,2016 (2):.22-27.

[5]谭祖雪,张江龙.赋权与增能: 推进城市社区参与的重要路径———以成都市社区建设为例[J].西南民族大学学报( 人文社会科学版)[J].2014,(6):58-61.

[6]Dayne, M. 现代社会工作理论[M].何雪松,张宇莲,程福财译.上海:华东理工大学出版社,2005.

[7]何雪松.社会工作理论[M].上海:上海人民出版社,2007.

[8]李晓凤.两种主义与社会工作的发展、危机和繁荣[J].学术论坛,2004(2):50-53.

[9]熊跃根.后现代主义与当代社会工作:理论与实践反思[C].中国社会工作研究(第四辑).北京:社会科学文献出版社,2006.

[10]范斌.弱势群体的增权及其模式选择[J],学术研究,2004(12):73-78.

[11]张静.法团主义[M]. 北京:中国社会科学出版社,1998.

[12]马克思恩格斯选集:第1卷[M]. 人民出版社. 1995.

[13]张骏.半淞园路街道黄浦新苑打造“自治家园”2.0版[N/OL].新华网http://sh.xinhuanet.com/2015-04/05/c_134125623_2.htm,2015年4月5日.

(责任编辑:马胜利)

Abstract: For the complexity of grassroot society, the development of the community meets the theoretical “aphasia”, and the grassroot social management is also lost. Empowerment theory produced in 1970s, for the protection of the interests of vulnerable groups and the rights of community residents, provides a new theoretical support for the development of Chinese community and a new perspective for the innovation of social management at the primary level.

Key words: empowerment theory; community; grassroot societyendprint