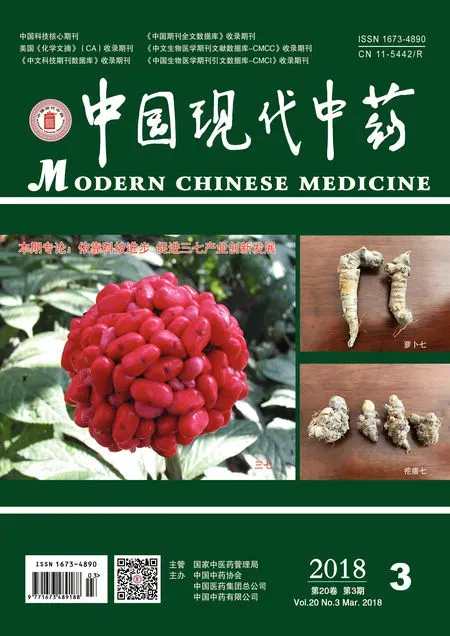

依靠科技进步 促进三七产业创新发展△

2018-01-23崔秀明黄璐琦

崔秀明,黄璐琦

(1.昆明理工大学 生命科学与技术学院,云南 昆明 650500;2.云南省三七资源可持续利用重点实验室,云南 昆明 650500;3.国家中医药管理局三七资源可持续利用重点研究室,云南 昆明 650500;4.国家中药材产业技术体系,北京 100700;5.中国中医科学院 中药资源中心,北京 100700)

三七是我国传统名贵中药材,起源于2500万年前第三纪,1578年《本草纲目》收载之后,流传广泛。三七具有活血散瘀,消肿定痛的功效,传统主要用于治疗跌打损伤,现主要用于预防和治疗心脑血管系统疾病,享有“金不换”、“南国神草”、“参中之王”等美誉。三七是血塞通(血栓通),云南白药、复方丹参片、漳州片仔癀等我国中成药大品的主要原料。国家实施中药现代化行动计划以来,在一系列的科技计划支持下,三七产业得到了快速发展[1]。根据中药大品种联盟报告(2018),目前含三七中成药品种共计455个,总计超过2000个产品,仅三七总皂苷血栓通、血塞通系列产品就有数十家企业生产过百个品规。在三七大品种科技竞争力入围中药大品种中,有48个产品(43家企业,47个品种)处方组成含三七。其中,三七通舒胶囊、血塞通软胶囊、注射用血塞通(冻干)、注射用血栓通4个品种5个产品为三七单味制剂外,其它43个产品均为复方制剂;复方丹参滴丸、复方丹参片、冠心丹参滴丸共3个产品为三味药制剂;其余40个含三七中成药处方含四味药材以上[2]。中国家基本药物和中药保护品种目录中有10种三七品种。据不完全统计,全国三七相关产品产值超过700亿元。三七还是我国种植基地规模大、有效成分清楚、临床疗效确切,市场前景广阔的药材大品种。作为我国特有的优势中药材大品种,通过加大投入,系统开展相关研究,以科技创新提升三七在心脑血管系统等重大疾病防治中的产业价值,促进产业升级,在十三五期间将三七产业培育成为千亿级产业,对我国中医药产业发展战略实施,云南生物医药和大健康产业发展,具有重要的作用。

1 三七产业发展现状

近年来,三七种植面积发展迅速,2014年达到了79万亩(1亩≈667 m2);总产量4.5万kg,2017年云南省种植面积45万亩左右;一批三七加工企业迅速崛起,市场逐步拓展。2016年,全国三七相关产业产值达710亿元,其中加工业590亿,种植业120亿;云南三七产业产值达250亿,三七产业呈现快速发展态势。2016年,云南省发布《云南三七产业发展十三五规划》,提出到2020年,将云南三七产业发展到1000亿元战略目标[3]。

1.1 建立了规范化、规模化种植基地,原料保障能力得到大幅提升,为三七产业快速发展提供了有力的原料供给保障

三七主产云南广西,云南占全国种植面积的98%以上,其中文山州是三七的原产地和主产地,其得天独厚的地理位置和光、热、水、土、气等条件相较其他地区更适宜三七生长。《中国地理标志发展报告(2013)》把“文山三七”评为中国100个最具综合价值的地理标志产品之一,在中药材类中位列第一。近几年随着三七需求量快速增加,三七种植范围扩展到红河、曲靖、昆明、玉溪等13个州市[5]。2016年云南省约有31300余户农户从事三七种植业,三七在地面积45万亩,成为我国最有影响力的中药材品种。

2003年,三七第一个种植基地通过国家GAP认证,是我家第一批、云南第一个通过国家中药材GAP认证的中药材品种。到2015年,已有云南三七科技特安呐制药、云南白药、昆明制药等三个基地通过国家GAP认证,三七种植业规模化、标准化水平不断提高;主产地文山州成立了三七产业协会和一批三七种植专业合作社;云南白药、康美药业、广州白云山和黄中药、珍宝岛制药、天士力等一批大公司在产地成立基地公司,建立规范化种植基地。三七资源整合加快,三七种植主要集中在种植公司和种植大户,实现了从粗放管理向标准化种植发展,初步形成了“公司+科技+基地+农户”的产业化经营模式,步入了基地化、规模化、标准化、商品化、组织化发展轨道。确保了三七种植规模经济和效益,增强了三七种植业抵御市场风险的能力,为三七种植产业化奠定了坚实的基础。

1.2 建立了省级三七专业化园区;培养了一批三七专业化龙头企业;大品种拉动效应显著,成为推动三七产业快速发展的推手

园区建设成为三七产业发展的重要平台。2000年,云省政府批准设立文山三七医药工业园区,第一期规划面积1.19km2。随后,地方政府进一步加大了投入,目前已基本形成了新平坝片区、东山片区、登高片区“一园三区一中心”的总体格局,规划面积达21.91 km2,成为云南省重点特色工业园区之一,并被认定为省级高新技术特色产业园区和新型工业化产业示范基地。目前,园区已完成投资12.8亿元;目前引进的国内知名企业有云南白药、云南三七科技、天津天士力、广州白云山和黄中药、云南七丹药业、黑龙江珍宝岛、广西梧州制药等。2017年,园区产值达到30亿元,园区已成为推动三七产业发展的主要平台。一个以三七全产业链开发为主,兼具其他配套产业发展的特色专业园区正在成型[4]。

龙头企业带动了三七产业快速发展。从全国来看,一批以三七为主要原料的龙头企业迅速崛起。近5年,广西梧州制药集团、云南白药、黑龙江省珍宝岛制药、昆明制药集团、广州白云山和黄中药、云南三七科技、昆明圣火药业、云南维和制药、云南七丹药业、广东众生药业等一批以生产三七产品为主的企业迅速发展,成为三七相关产品的龙头企业,带动了整个三七产业的快速发展。

大品种开发成为产业发展的重要推手。三七大品种包括血塞通系列产品,云南白药、复方丹参系列、三七饮片系列等。2015年我国心血管系统药物市场规模为2 572.09亿元,其中中成药市场份额为1 168.40亿元,在市场份额top10的中成药品种中,单药材制剂只有三七,并占到三席,其中注射用血栓通(广西梧州制药)排名第一,市场占比6.9%;注射用血塞通(昆明制药股份)排名第六,市场占比2.7%,注射用血塞通(黑龙江珍宝岛)排名第九,占比2.1%,三者的市场规模近130亿,加上血塞通系列的口服制剂(包括滴丸、软胶囊、硬胶囊、片剂、分散片、颗粒剂等),三七单药材总皂苷制剂市场规模超150亿元,是目前单方制剂最大市场规模的品种。其它三七复方制剂如复方丹参滴丸(天士力)也入选心血管疾病十大中成药品种,排名第五,市场占比3.0%,市场规模约35亿元,加上复方丹参片、胶囊等系列产品也成为三七大品种系列;同时云南白药三七大健康品系综合产值也突破100亿元。另一个以三七为原料的特色品种漳州片仔簧2015年药品销售收入16亿,出口3000万美元,连续多年位居全国单项中成药出口金额首位。以三七为原料的制剂已形成优势明显的中成药大品种系列。此外,三七饮片成为近两年三七产业消耗原料、增长市场最快的版块。现阶段三七原料的社会需求量量为2万吨左右,其中饮片消耗占40%左右,消耗约800万公斤,产值40余亿元。大品种拉动了三七产业的大发展,成为推动三七产业快速发展的推手。

1.3 三七基础研究取得重大突破、科技创新成为产业发展的引擎,技术进步支撑了三七产业跨越式发展

在国家中药现代化科技产业基地、科技支撑计划等国家、省部级项目的支持下,对三七的种植技术、化学成分、药理作用及分子机制、产品开发等方面进行系统、深入的研究,取得了突破性进展,推动了三七的产业化、跨越式发展。

三七的药效物质基础明确,药理作用成为研究热点,临床疗效确切。国内外研究团队已经从三七中分离得到了154种皂苷类化合物,明确了三七皂苷是三七的主要有效成分;大量的药理研究揭示了三七的有效成分在血液系统、心血管系统、神经系统、免疫系统、代谢系统等方面的生理活性和独特疗效;上海中医药大学和昆明理工大学在国家自然科学基金云南联合基金的支持下,系统阐明了三七活血、止血的物质基础,作用作用靶点和信号通路;广泛的临床应用研究证明了三七在心脑血管系统疾病具有确切的临床疗效。

科技创新引领三七种植业步入基地化、规模化发展轨道,三七品牌效应逐步显现。以文山三七研究院为首的研究团队建立了三七规范化种植体系,研究成功的三七专用遮阳网栽培技术并在生产中大面积推广使用,在此基础上,结合生产实际,根据三七的特点及其生长对环境条件的要求、制定出一套切实可行的标准操作规程,并在全国多家企业推广应用,保证了三七药材质量,提高了三七的规范化种植水平,保障了三七大规模种植成为可能。2002年 “文山三七”成为中国第一个获得原产地域产品保护的中药材品种;2005年“文山三七”证明商标成为云南省首个获准注册的地理标志证明商标;2013年在“中国100个最具综合价值地理标志产品”中排名第11位,在中药材类最具综合价值地理标志产品中位列第一;2015年“云三七”商标成为国家中医药管理局首个获取“7S”道地保真中药材认证的品牌;三七品牌效应逐步显现。

三七产业科技支撑体系初具雏形,一批省级研究平台、产业技术创新联盟相继建立,多个研究团队加盟到三七研究开发中。三七作为传统中药材大品种,多年来受到国家地方各级政府的支持,初步形成了三七产业科技支撑体系。在国家层面,有黄璐琦院士为首的科研团队对三七的资源生态进行系统研究、李连达院士为首的科研团队对三七的药理药效进行系统研究、王永炎院士为首的科研团队对三七的功能主治与临床应用进行系统研究、上海中医药大学王峥涛教授领衔的三七综合开发利用团队;在云南省,则形成了中科院昆明植物研究所周俊院士为首的化学成分研究团队、云南农业大学朱有勇院士为首的三七的连作障碍研究团队、昆明理工大学崔秀明研究员为首的三七质量控制及质量标准研究团队等三个团队;文山州则早在1985年就成立“文山州三七研究所”(现更名为“文山学院三七研究院”)。此外、中国医学科学院药用植物研究所、北京大学、澳门大学、澳门科技大学、香港科技大学、北京师范大学等也有一批专家开展三七的研究工作。在科研平台建设方面,依托云南三七科技建立了 “三七资源保护与利用技术国家地方联合工程研究中心”、‘依托昆明理工大学建立了“国家中医药管理局三七可持续利用重点研究室”“云南省三七资源可持续利用重点实验室”、依托文山学院文山三七研究院建立了“云南省三七工程技术研究中心”、依托上海中医药大学建立“中国三七研究中心”、依托香港科技大学建立了“国际文山三七研究中心”、形成了“云南省三七产业发展技术创新战略联盟”、“云南省三七标准化技术创新战略联盟”、“世界中医药联合会三七国际技术创新联盟”等多个科研技术创新平台。

初步建立了三七质量标准体系,系列标准的制定不仅确保了三七产品质量,还提升了三七的知名度和市场占有率。文山三七研究院研究于2000年制定了云南省地方标准《文山三七综合标准》、2004年制定了GB/T19086-2008《地理标准产品文山三七》国家标准;2017年,昆明理工大学牵头、中国中医资源中心、澳门科技大学、广州白云山和记黄埔中药有限公司、昆药集团有限公司等联合制定的“中医药——三七药材”、“中医药——三七种子种苗”两个国际标准通过国际标准组织(ISO)正式发布实施,“中医药——三七药材”成为我国第一个ISO中药国际材标准;2015年、中国科学院上海药物研究所果德安教授牵头的三七标准被美国药典收载;2016年、昆明理工大学、中国中医科学院中药资源中心制定的《文山三七道地药材》行业标准发布实施。到目前为止,我国现行有效的三七相关标准共31项,其中国外标准3项(欧盟、英国、美国药典),国际标准2项、国家标准12项(综合标准1项、药材标准1项、原料标准2项、产品标准8项)、行业标准1项、地方标准16项,还杨浦一批最近发布的团体标准。三七相关标准的研究制定,大大提升了三七的知名度和市场占有率,支撑了三七产业的可持续发展。

三七新产品开发取得实质性进展,综合开发利用取得成效,为后续产业发展奠定了良好基础。2017年,黄璐琦院士联合昆明理工大学完成了三七地上部分食品开发利用研究,在此基础上,云南省批准了三七茎叶、三七花可以作为地方特色食品进展开发利用,标志作三七由传统的药品领域拓展到了食品领域。昆明圣火制药研究开发的以三七素止血一类新药完成临床前研究,目前已经向美国FDA和我国CFDA同时申请临床注册;吉林省中医药科学院和中国医学科学院药用植物研究研制开发出了治疗冠心病的复方制剂冠心丹参滴丸上市销售;一种三七有效组分为主要成分的用于治疗缺血性脑中风瘀血阻络证新药已完成了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床研究;中国医学科学院药用植物研究所开发的三七叶总皂苷与山楂叶总黄酮配伍组合,治疗缺血性脑中风的创新中药,现已完成临床前全部基础工作,即将申请新药临床批件。保健食品开发方面取得较大进展,近10年来,我国以三七为主要原料的保健食品共获得批准产品70余个[6]。三七加工产品已经初步形成了药品、保健品、食品、日化品等多领域发展态势。

1.4 建立了商业流通平台,市场体系初步建立,市场聚集效应凸显

目前,云南已建成文山三七国际交易中心、文山鲜三七和初级原料交易市场、文山三七展示馆、文山三七现代物流中心,吸引或引进了180多户企业进驻交易中心发展。文山三七国际交易平台物流配送体系已与全国所有大中药材市场和所有国内以三七为原料的生产企业实现了链接,三七市场营销网络和体系进一步完善。文山已成为全国规模最大、知名度最高的三七交易市场,2015年实现销售收入180亿元。“文山三七”在天津渤海交易所挂牌上市,建立了大宗药材期货交易。在国际市场上,以日本、泰国、越南、欧美为重点市场,2016年出口总量约1000 t左右。

2 制约三七产业进一步发展的主要瓶颈

三七在短短10余年时间,快速发展为我国重要的中药材大品种。面对我国中医药产业发展及国家“一带一路”战略实施的大好机遇,还存在产业发展不足、缺乏国际影响力产业结构不合理等问题等问题和挑战。

2.1 缺乏对三七有效性、安全性等方面的系统研究和大数据的分析

三七有600多年的使用历史,近几年三七社会需求量巨大,使用人群可谓数以亿计,药理及临床研究文献每年也多达300篇以上。但缺乏严格按照国际社会公认的、国际权威机构发表的系统研究资料,数以亿计的临床资料也缺乏系统的大数据分析,也就是研究的科学性及系统性不够;缺乏对医生和患者强有力的数据说明。大量的使用人群表明了三七是无明显毒副作用品种,是十分重要的预防心脑血管疾病的大健康产品,对国家大健康发展战略的实施意义重大,如果用于心脑血管疾病的一级预防药物,可以节约大量的医疗成本,经济社会效益十分巨大,但其长期使用的安全性同样缺乏科学的研究数据支持,需要进一步深入研究和完善。

2.2 对三七存在的质量问题认识不到位,缺乏全产业链的质量控制体系,原料产品的安全性和稳定性有待提升

虽然三七标准研究制定已经有了一定基础,但目前制定的标准是零星的,点状的技术成果,还缺乏支撑整个产业发展的质量标准体系和质量控制体系。在栽培环节、产地加工环节标准规范还有待进一步提升。

2.3 资源综合开发利用不足,产品开发深度和广度不够

现代医学研究发现三七含有三七皂苷、黄酮、多糖、三七素等多种有效成份,在血液系统、心血管系统、神经系统、免疫系统、抗衰老、抗肿瘤等方面具有生理活性,具有巨大开发潜力和利用空间。但目前应用领域还比较狭窄,主要为药用开发,预防保健产品开发不够;在资源是利用方面也仅限于地下部分,相当于地下部分同样产量的地上资源白白浪费。积极开发以三七为原料的药品、食品、保健品、日化品、添加剂等相关产品,提高三七资源开发的深度和广度,并实施产业化是将来发展的方向。

进行综合开发利用是提高三七价值的主要途径,目前大量的三七茎叶和花没有得到充分开发利用,三七地上部分的安全性评价和功能性研究未得到系统研究;许多以三七为原料的药品处于休眠状态,对现有药品进行二次开发也是未来产品研究是重点,对提升三七的市场价值具有重要作用。

3 三七产业发展的几点建议

3.1 实施重大基础研究计划,系统阐明三七临床应用的科学性、有效性及安全性,为三七作为国家心脑血管系统疾病的一级预防药物提供科学依据

通过网络药理学、分子生物学等方法阐明其分子机理和信号转导通路,发现三七预防和治疗的新靶点;在分子水平、细胞水平和动物模型水平阐明三七活性成分的药理学作用机理;采用多中心、双盲法等高标准,大规模的临床对比研究,消费人群的流行病学调查及临床大数据分析,系统深入的有效性及安全性,为三七作为国家心脑血管疾病一级预防主打药物提供强有力的数据支撑,也是拓展市场、扩大消费,提升价值,实现1000亿产值的关键所在。

3.2 实施产品质量保障工程,建立贯穿全产业链的质量标准和质量控制体系

根据三七产业发展要求,运用现代科学技术,系统开展三七病虫害发病机理及防治技术研究、三七农药残留检测与污染修复技术、农药减解技术、重金属污染检测与控制技术,建立三七从种质要求,种植规范、药材分级、饮片生产规范及相关标准、中成药产品的质量标准研究的质量控制和系列标准体系;围绕提高三七产品质量及国际化发展要求,重点开展药材、标准提取物、饮片炮制、资源保护和产品材质量控制等国际、国内标准的研究和制修订,解决当前三七产业发展最为紧迫的技术标准需求;通过国家及国际化三七标准的研究,推动三七产品进入国际市场,加快三七产业的现代化、标准化及国际化进程,提高我国三七产业的国际竞争能力;加大标准的执行力度,规范农药销售市场,对三七上禁止使用的农药坚决禁止销售,从源头上管控农药的不规范使用,并通过建立国家级的产品质量检测中心,确保产品质量的稳定可控。

3.3 建立以绿色生态为特征的现代栽培技术体系和以自动化、智能化为主的产地加工体系

广泛开展种质资源普查、生态环境评价、人工繁殖、野生抚育和永续利用等研究,建立种质物资源数据库、种质资源圃,确保三七物种资源可持续利用与发展。通过三七的种质资源进行系统评价,筛选有效成分含量高、生物学性状好、抗逆、抗病和抗虫害性强的优良品种;

系统研究三七环保栽培技术,建立三七环境友好栽培技术标准体系,开展连作障碍消减技术研究,建立可持续发展的科学轮作制度,建立适应现代农业发展的设施栽培技术;开展三七生产机械化关键装备研发,建立三七生产机械化生产示范基地,实现三七种植、产地加工的机械化和现代化;开展新型高光效设施及节水栽培关键技术研究;开展三七专用复合肥的开发,建立优质稳产栽培技术体系。

借鉴云南两烟发展经验,充分利用高科技手段,通过系统研究,实现三七产地加工的工程化和自动化、智能化、全面提升三七产地加工、饮片生产及综合开发利用的技术水平,保障三七饮片的均匀稳定,促进三七产业的升级转型。

3.4 加强三七的精深开发,提升三七综合开发利用

对三七及其副产物进行深度开发研究。开展三七地下部分新食品原料研究及申报工作,开辟三七地下部分进入食品领域的通道;大力开展三七系列保健食品、日用品的研究开发,发展三七大健康产业;加强三七新药研究开发,积极开发具有自主知识产权的以三七组分为主导的创新药物;鼓励药物、提取物、饮片、化妆品等新产品和新剂型的二次开发,努力突破一批关键技术,开发一批三七系列产品;进行三七兽医药及饲料添加剂的开发,拓展三七应用领域。努力形成商品三七、饮片、提取物、中成药、三七食品(含保健食品、新食品原料)、日化产品的大健康产品结构。

3.5 建立国家级三七研究开发平台,培养专业人才队伍

建立和完善符合市场经济发展的,与企业密切结合,面向国内外市场的国家级三七产业研究开发平台,培养专业人才队伍,强化三七产业技术原始创新能力,突破一批重大技术装备和产业关键技术,缓解三七产业的技术瓶颈约束,提升产业核心竞争力。加强基础研究和产业开发之间的有机衔接,从产业技术源头上强化技术创新体系布局,提高持续创新能力,将带动和促进我国三七产业的快速发展。

3.6 加大品牌培育,培育龙头企业,积极实施国际化发展战略,拓展三七国内外市场

着力打造“文山三七”原料品牌;鼓励以三七相关品种资源、资本技术等为纽带的兼并联合,培育有竞争力的三七企业集团;创新招商引资模式,大力引进有销售渠道、有市场开拓能力的知名企业集团,重点引进广药集团、云南白药、昆明制药等核心骨干企业,充分利用其品牌优势,融合带动我国三七产业发展;大力培育云南三七科技、昆明圣火、云南七丹、文山白云山和黄等一批具有发展潜力的龙头企业;加快开展国际注册和生产质量体系国际认证,突破国际技术标准壁垒,带动产业发展。打造具有国际国内先进水平的三七产品品牌,以品牌建设扩大三七产品的知名度和影响力,立足国内,辐射国际,推动三七产业走向国际市场。

[1]崔秀明,黄璐琦,郭兰萍,等.中国三七产业现状及发展对策[J].中国中药杂志,2014,29(3):20-23.

[2]科技竞争力项目组,含三七中成药大品种科技竞争力分析[R]//中药大品种科技竞争力报告(2017版).广州:中华中医药学会,2017.

[3]云南省人民政府办公厅,云南省三七产业“十三五”发展规划[Z/OL].(2018-03-13)[2016-11-04].http://www.yn.gov.cn/yn_zwlanmu/qy/wj/yzbf/201611/t20161104_27445.html.

[4]文山州生物资源开发和三七产业局,文山州以三七为主的药业产业发展情况[R].2018.03.03.

[5]崔秀明,杨野,董丽.三七栽培学[M].北京:科学出版社,2017.

[6]崔秀明,曲媛,郝南明,等.三七新食品原料开发利用[M].昆明:云南科技出版社,2015.