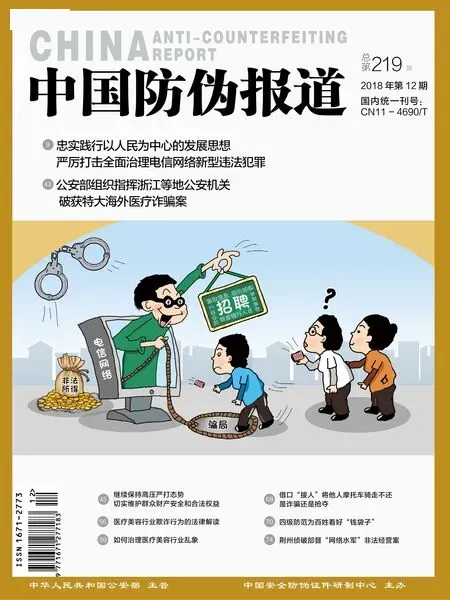

电信网络诈骗多“套路” 需提高警惕

2018-01-23

随着互联网飞速发展,电信网络诈骗犯罪方式不断翻新升级。福建厦门、江苏南京等地警方结合案例,发布防范预警提示:不论嫌疑人假扮什么身份,打着何种幌子,只要牢记不转账、不透露个人身份信息及账号密码,即可有效防止上当受骗。

QQ小号给大号发红包 钱却被别人领走

用自己的QQ小号给大号发红包,最后钱却不翼而飞,这是怎么回事?最近,江苏南京市民姜先生便遭遇了这样的骗局。南京市公安局玄武分局民警调查后发现,原来姜先生被骗子忽悠,无意中泄露了自己的QQ小号密码,之后骗子加了成为该QQ好友,利用QQ红包继续发送功能,将姜先生的钱转到了自己的账户上。

2018年10月15日8时许,市民姜先生到玄武分局孝陵卫派出所报案,称其为了买QQ黄钻永久会员,被人骗了4142元。姜先生告诉民警,QQ好友“谢超”主动问他要不要QQ黄钻永久会员,称内部拿货超低价格,“他说黄钻永久会员只要42元就可以办,绝对安全,不会被封号。”

姜先生告诉民警,因为对方提出需要提供密码帮忙操作,于是他特意注册了个小号想先试一试。在办理过程中,对方又提出,需要达到一定的消费额才能顺利开通会员。于是,姜先生用小号绑定了银行卡,给自己的QQ大号发了500元红包。可是对方说金额不足,于是他又发了1600元红包,结果对方说被拉黑了,需要解锁,要再发红包。“我想着,两个QQ号都是我自己的,钱还在我账号里,没什么可担心的,所以又发了2000元红包。”就这样,姜先生先后三次合计发送了4100元红包给自己的QQ大号。

然而,当姜先生登录QQ大号时,却发现未收到红包,查询QQ小号后发现红包被一个叫“柠檬味”的陌生账号领取了,诡异的是,他的两个QQ号的好友里都没有“柠檬味”这个人。“我问‘谢超’这是怎么回事,他说他不清楚,还说这个账户是虚拟云端账户,是网络公司的内鬼,让我找网站客服。”就在姜先生报警后不久,玄武警方又接到一名在校女研究生报案,她被以同样手法骗走1500元。”报警人是姜先生的同学,也是其QQ好友,而她表示,最初就是姜先生主动通过QQ和她联系的。

串并两起案件,办案民警分析“柠檬味”很可能就是骗子本人。他先盗取了“谢超”的QQ号诱使姜先生上当,之后他又冒充姜先生,去骗了姜先生的QQ好友。

可是,骗子究竟使用的是什么手法将钱骗走呢?10月17日,姜先生再次来到派出所,称其知道是怎么回事了。“我是做互联网的,我一定要弄明白骗子是怎么玩的。”姜先生告诉民警,他通过自己试验,终于弄清楚了,骗子是利用了QQ红包继续发送功能。“我用QQ小号给大号发红包后,骗子趁我QQ大号还没收钱,就进入我的QQ小号,加自己为好友,点击QQ红包继续发送,将红包再发给自己QQ。”姜先生说,之后骗子又将自己的号从他的QQ好友中删除,所以他会看到红包发给了一个陌生人。

民警循线追踪锁定嫌疑人身份,湖北恩施籍人员邓某。10月25日,经过两天蹲守,办案民警将邓某抓获,并从其身上搜出作案用手机两部。

经查,邓某自2017年5月开始使用这种手法行骗,共非法获利近4万元,有近50人上当。“有的人一听说要给密码,就不配合了,有的也只能骗到几十元,钱多的就会诱导他多转些红包。”邓某交代,自己并非网络公司员工。目前,犯罪嫌疑人邓某因涉嫌诈骗被警方依法刑事拘留。

警方提示

民警提醒广大市民,切莫因贪图小便宜在非官方渠道购买会员产品,更不能轻易提供QQ 密码、身份证、银行卡等个人信息,给不法分子可乘之机。一旦将个人信息提供给对方,与之相关的账号安全都将受到威胁,尤其是在互联网上的信息泄露,更易造成潜在安全隐患和不良后果。

特别是对方以各种明目要求转账或者发送红包时,都要提高警惕以免上当。一旦发现自己上当受骗,要沉着冷静、迅速报警,及时为警方提供证据和线索,为抓获违法犯罪分子、及时挽回财产损失争取“黄金时间”。

从未出国却被提醒在境外消费

2018年11月22日1时许,宁夏回族自治区石嘴山市惠农区居民夏女士收到某银行发来的短信,声称夏女士的信用卡在境外被消费538.2美元。自己人在惠农区,从没有出国,信用卡也没有离过身,却被人在境外消费近4000元,夏女士随即报警。无独有偶,11月30日2时许,惠农区居民武女士也收到银行发来的网上消费动态编码,间隔不到一分钟后手机就收到网上消费500余欧元的信息。案发后,武女士也随即报警。

民警通过调查发现,夏女士和武女士的报警信息有共同特点:两人均是委托他人办理的信用卡,并且在网上申请了POS机,平时外出多使用自己所办理的信用卡刷卡消费,而且信用卡密码也从没有更换。

警方分析,通常情况下,信用卡持卡人在刷卡消费时,卡内信息很容易被不法分子窃取,制作成伪卡,并在国外恶意消费。夏女士和武女士的信用卡信息可能早已被不法分子窃取并且复制成伪卡进行盗刷。

警方提示

首先,要保护个人敏感信息,银行卡、证件信息、手机号、支付密码不要随意留给他人或中介,不要随便在街头扫描二维码,填写调查问卷留下银行卡号、证件号等重要信息。

其次,要将磁条卡换为更为安全的芯片卡,密码不要设为身份证号后尾数或自己的生日;外出刷卡消费时,不要把银行卡交给他人代刷,同时输入密码时要注意遮挡,防止被人偷窥。

第三,发现银行卡被盗刷后,应第一时间致电银行客服对银行卡进行冻结随后报警。

“安装程序防银行账户被冻结”是个骗局

手机号码被起诉,竟是注册人涉嫌洗黑钱,不仅要坐牢,还要冻结银行账户。正当无辜涉案的雷女士一筹莫展时,“热心民警”向她支招,安装“公安警护”应用程序可防账户被冻结。可按指示操作,自己银行卡上的2.4万余元资金却被转走。原来这也是骗子精心设计的一个骗局,雷女士遭遇的,是变种版的冒充司法机关工作人员骗局。2018年12月6日,湖北省武汉市公安局公布该起案例,提醒市民注意防范。

11月29日下午,雷女士接到一个陌生人打来的电话,对方自称是武汉市通讯管理部门工作人员,他告诉雷女士,她在北京市大兴区办理的一个手机号涉嫌诈骗,已经被起诉。可雷女士并未办过对方报出的手机号。工作人员却称其个人信息被泄露,要求她两个小时内报警处理,还帮她将电话转到了北京大兴警方。

电话中,一自称姓马的警官与雷女士通话,并添加了她的QQ号,发来一张“警官证”的照片后,要求视频通话做笔录,且整个过程不能有任何人打扰,否则笔录就无效。视频联通后,对面一片漆黑,根本看不清楚对方长相。做完笔录,“马警官”还检测了雷女士的手机,称其涉嫌洗黑钱,要坐十年牢,银行账户也要被冻结。

听到这些,雷女士吓坏了,连连询问该怎么办。“马警官”告诉她,可以帮忙申请一个报账单,以配合检察机关调查,否则其名下所有银行卡都有可能被冻结。掌握了雷女士名下银行卡账号及余额后,“马警官”要求雷女士前往银行,声称自己可以帮忙办理加装防冻结保护程序,但要求雷女士在距银行25米时,再跟他联系。

快到银行时,雷女士电话联系“马警官”。这时,“马警官”发来一个网址链接,要求雷女士登录下载一个叫“公安警护”的软件,并注册登录。雷女士下载软件后,在其中填写了身份证号码、银行卡账号、密码等信息。随后,“马警官”称自己权限不够,将电话交给了其领导“易科长”。“易科长”告诉她,办理防冻结程序还需要在网络平台借款。雷女士听说后,立即按要求借款1300元并转到自己的银行卡内。操作完成后,“马警官”告诉她,防冻结程序已经办好,要求雷女士三天之内不能查询银行卡余额,也不准接受当地警方调查,每天早晚还要报告自己的动向。

次日,雷女士收到短信后发现,自己银行卡内2.4万余元被分批转走。意识到自己被骗,雷女士拨打了110报警。

武汉市反电信网络诈骗中心民警杨雅迪介绍,雷女士所遇到的,是一种变种版的冒充司法机关工作人员骗局。与此类传统手法不同的是,作案人不是要求当事人向“安全账户”汇款,或者通过网上银行验证资金,而是以防止银行账户被冻结为由,要求当事人安装指定的应用程序。

“实际上这个应用程序只是个幌子,目的是为了获取当事人的银行账户信息。”杨雅迪指出,公安机关依法冻结涉案账户有严格的程序规定,更没有设置所谓的防冻结保护程序,市民如果发现自己的银行账户被错误冻结,可依法提出申诉,公安机关查证属实后,将按照规定程序解除。

此外,假冒民警的犯罪嫌疑人始终不敢露脸、并要求被害人拒绝所在地警方调查等情节,也是识别此种诈骗手法的重要环节。

警方提示

近年来,随着打击防范电信网络诈骗违法犯罪工作的不断深入,市民防范电信网络诈骗的意识也在不断增强,骗子会对诈骗手法进行更新升级,手段也更加隐蔽,诱惑性也更强,但其最终目的还是骗钱,市民在接到陌生号码打来的电话时,涉及钱的,都要小心谨慎。

民警办案有严格的程序规定,凡是通过电话、微信、QQ等告知涉嫌犯罪,询问资金状况并支招规避审查的,都是诈骗,市民不用理会。另外,市民还要妥善保管自己的个人和银行账户信息,不轻易泄露自己的账号密码、短信验证码等信息,防止被骗。市民一旦发现自己被骗,要立即拨打110报警。

微信语音也会被“克隆”

收到“亲友”的借钱信息,你赶紧让对方发来一段语音,以证身份。听到“亲友”熟悉的声音,这才放心转账。可是,就在你为自己的警惕性默默点赞时,你刚刚转出的钱,还是进了骗子的口袋。

近日,通过发送语音取得信任,进而“借钱”的新型骗术,在全国多地出现。12月3日,从厦门市反诈骗中心了解到,目前,警方虽未接到完全吻合的该类新型骗术,但厦门市“借钱”骗术却一直不少。骗子到底是如何操作的?通过调查发现,这背后的套路还真不少。

近日,外地市民董女士上班时,收到父亲的微信:“我在超市买东西,没带钱,你给我转200元吧。”董女士心想,父亲平时消费都是用现金,可能真的忘带钱了。但出于谨慎,她问了一句,“爸,是你吗?”很快,她收到语音回复,“是我!”一听是父亲的声音,董女士立即转账,随后才得知被骗。

10月至今,厦门市反诈骗中心已接报34起冒充微信好友、以“急用钱”为由的诈骗警情。“在这些诈骗警情中,骗子多冒充被害人的头像、昵称,或盗用微信号进行诈骗。”民警洪恒亮称,由于报警时情况比较紧急,有时未做详细记录,“虽未有完全吻合的案例,但这类新型诈骗确实应该警惕。”

民警分析,在这类新型骗术中,骗子先利用植入的木马病毒,非法盗取被害人微信号,之后再通过各种“克隆”软件,“克隆”出同样的微信号实施诈骗。最可怕的一步是,微信号被“克隆”后,骗子可用这类软件“一键转发语音”,不仅可以转发自己发出的语音,甚至连好友发来或群聊中的任何语音信息,都能被转发。

真的有这么“神奇”的软件?调查人员在网上搜索“微信克隆”,瞬间跳出上百个商家。这些软件售价从两三元到500多元不等,销量最高的一家店铺,月销量近5000次。在随机选择一家店铺,当询问客服是否可“克隆”朋友圈、转发微信语音时,客服立即发来一个链接,并“指导”调查人员安装这一山寨微信——不出一分钟,一个与微信几乎一模一样的软件就出现在手机中。点开后,界面、使用方式与微信完全相同。唯一不同的是,这一山寨软件在点击进入后,右上角有个蓝色图标,点击后,所有隐藏功能全部显示。从微信通讯录中选择一个好友,尝试着长按朋友发来的语音,语音上出现“转发”选项,轻松一点,立即实现一键转发。

当询问商家这类软件是否涉及侵权或内含病毒时,不少商家称软件专为微商设计,完全安全、对手机没有任何影响,对于侵权问题则闭口不答。

12月3日,警方调查人员联系某网络公司工作人员,对方表示,若用户发现这样的“李鬼”微信,请及时投诉举报,搜索微信小程序“腾讯举报受理中心”投诉即可。同时,对方称,微信运营方也会积极配合公安部门,严厉打击此类非法行为。另外也要提醒用户,不要使用此类外挂软件,它们不仅严重侵犯微信的软件著作权,也会留有后门及木马,具有严重的安全风险。

警方提示

为避免落入这种骗局,市民朋友一定不要轻易向他人透露微信账号和密码;若遇好友借钱,一定要通过电话核实、确认;要养成设置好友备注的习惯,帮助识别“克隆”好友,一旦发现微信号被盗,应及时冻结账号,通知其他好友切勿上当,并及时报警。尽量不要将QQ和微信号互相关联,以免发生两号同时被盗的情况。

“双倍赔偿”只是诈骗的由头

2018年11月中旬,家住上海市奉贤区头桥社区的王女士在网上购置了多套心仪已久的化妆品。在满心期待收货时,她却意外接到了一通电话,对方自称是其所购化妆品网店的客服人员。对方告知王女士,由于快递运输环节出了问题,其购买的化妆品出现了破损。为了弥补客户损失,网店决定按照王女士消费金额进行双倍补偿。接着,该客服人员告知王女士,稍后会有专门负责理赔的客服人员与其联系,讲解如何具体操作退款赔偿事宜。

不久,王女士接到电话,对方声称要为王女士办理退款手续。但没多久,该客服人员又来电表示,王女士网购所累积的“淘气值”未达到该网店的极速退款要求,无法办理极速退款。此时,该客服人员热心地提醒王女士,可以通过刷交易流水的方式快速提升“淘气值”,只需王女士在该网店购物、由网店退款到王女士个人账户即可。当时,王女士表示近期已经透支了银行卡内的资金。该客服人员又提议,王女士可以通过网上的一些小额贷款公司进行借贷,一旦完成交易马上还款,且一切操作都有痕迹可查,过程安全方便。

在该客服人员的“悉心指导”下,王女士放松了警惕,按照指示在网上找了一家小额贷款公司进行操作。当王女士根据贷款公司要求在家中找寻身份证件时,其行为引起了丈夫李先生的注意。在劝说未果后,李先生拖着王女士来到上海市公安局奉贤分局头桥派出所向民警寻求帮助。

在听取了王女士对事情经过的描述以后,头桥派出所民警立即识别出,这是一起利用个人消费信息实施的电信网络诈骗。为了及时让王女士从“双倍赔偿”的幻想中清醒,民警通过王女士的购物记录与商家取得联系,当场拆穿了这一起“双倍赔偿”的陷阱。

同类案(事)件中,犯罪分子利用当事人贪小便宜的心理,设置了一个退款获利的陷阱,然后增设一道当事人信用等级未达要求的障碍从而无法办理快速退款,然后主动献计献策,诱导当事人通过虚拟交易快速提升信用额度,从而骗取当事人的钱财。如果当事人银行卡内没有资金,犯罪分子还会唆使当事人通过网络小额信贷平台进行借款交易。犯罪分子不断强调网上交易记录可查从而弱化当事人的戒备,并时不时地提到“双倍赔偿”引诱当事人遵从指示行动,从而使其一步步落入陷阱。

警方提示

网上购物已是时下非常普遍的一种消费方式,但虚拟空间里的交易不但会有惊喜,一不留神还会有惊吓。为了防止广大消费者上当受骗,警方做出如下提醒:

第一,个人信息来源要再三核实。一旦被他人掌握自己的消费信息后要通过自己已知的信息进行自查;

第二,理性客观对待网上购物。线上交易相比网下交易经营成本更低,但并不意味着商家会做亏本买卖,一旦买家在带有附加条件下可以获得明显高于商品价值的利益时,要保持警惕;

第三,对于违规操作要坚决抵制。刷单、刷信誉这些都是失信行为,每一个合法公民都应强烈抵制。 (原载人民公安报)

湖南连续破获多起电信诈骗案

近期,湖南省多个地市公安机关相继破获一批电信诈骗案件。

2018年9月25日,娄底市公安局钢城分局接到居民王某报案,称她在网上通过一个“RE国际”APP平台炒期货,突然平台关闭,客服失联,损失6万余元。公安机关查明,犯罪嫌疑人周某,从网上购买“RE国际”APP平台,从亲友中招募客服组成网络投资诈骗团伙,通过微信推广APP平台,引诱受害人充值炒期货和黄金,一旦得手便立即解散投资群,而受害人充值的金额转入“僵尸卡”后,由专人取出现款实行物理隔离,切断资金流转线索。10月29日,钢城分局在湖北襄阳将该犯罪团伙16名成员悉数抓获。

2018年1月,永州市零陵区居民杨先生按照“专家”指导,在“万豪金业”平台炒“国际黄金”,三个月累计亏损151.5万余元,而此时,“专家”却失联了。公安机关调查发现,犯罪嫌疑人利用“万豪金业”黄金虚拟交易平台,虚构“国际黄金”交易,以统一建仓炒股、炒股票技战法交流为幌子,拉股民进微信群,以一个诈骗团队对应一个股民,步步引诱股民进入平台交易,诈骗股民钱财。10月15日,永州市公安机关展开收网行动,摧毁该犯罪团伙窝点4个,抓获犯罪嫌疑人87名。

6月3日,溆浦县居民严女士接到网购理赔公司工作人员电话,称其网购的裤子有破损要给她赔偿,但因严女士信用分数不足,需先刷信用度。严女士按照对方要求先后向对方转账7笔共计4.08万余元。经过缜密侦查,9月30日,溆浦县公安局专案组将犯罪嫌疑人全部抓获。