适合是最好的教学方式

2018-01-20林琳

林琳

摘 要:教学是一项“教”与“学”相互动的实践活动,是教师对学生施以传到授业解惑的活动。教学的主体是人,客体也是人,乃是一项“人为”的活动,它强调的是“传递”和“培养”。教学对一个人知识观的构建、世界观.情感态度价值感的形成起着至关重要的作用,它对一个人的一生起着引领和导航的作用;教学的重要性可见一斑。那么什么样的教学才算得上是好的教学呢?这一直是历年来热议的一个话题。随着时代的发展,社会的进步,教学理念及教学方式也在日新月异中发生着巨大的变化,从传统的“讲课式”教学到后来的“互动式”教学,从旧时期的桌椅课堂到信息化时代的慕课、翻转课堂,教学模式在时代的变迁中更新换代着,而这么多种教学模式,人们也在时刻反思着,到底哪一种教法才是最好的。俗话说实践是检验真理的唯一标准,通过一个个鲜活的例子证明,一切照搬照抄的教学模式必将不能达到它预设的效果。一切理念必須基于实际,与实际学情相结合,紧跟时代步伐,才能达到满意的成果。因此只有适合的教学才是最好的教学方式。

关键词:教育方式;教学策略;音乐教学法

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2017)36-0197-03

一、何为最“好”的教育教学方式

自古以来,人们对于“好”的界定有千千万万种。而对于“好”的评判其标准是多维度的,其一要看评判者的主观价值取向,其二要看被评判对象的属性。例如对于同一件商品而言,有的人认为便宜的就是“好”的,有的人认为贵的就是“好的”,这是由评判者的主观价值取向决定的。就被评判对象的属性而言,对于商品来说,质量好的就算是“好”的,对于非商品而言(例如人)品行好的就是好的。因此评判一样事物的好坏,要从多个角度去考虑。

那么,什么样的教育才能称得上是好的教育呢?首先,教育是人类的一种实践活动,是教育者对受教育者施以影响的一种有计划,有目的的活动。该“活动”的主体是“人”。教育乃是“人”教、“人”育。因此,必须站在“人本”的角度去考虑这个问题,必须兼顾到教育者和受教育者的客观价值取向。对于受教育者而言,所谓“好”的教育,即能满足其自身的需求,完成其自身修养的提升。对于教育者而言,所谓“好”的教育,即能够在自己可实现的范围内,满足受教育者的需求,完成他的教育使命。归纳总结起来,“好”的教育既要适合于受教育者的需求,又要适合于教育者的能力范围。因此,只要是“适合”的,就是最“好”的,即“适合”是最好的教育!

既然“适合”是最好的教育,而教学作为教育最有效的传播途径。那么什么样的教学方式是好的教学方式呢?所谓“教学”是一个“教”与“学”相互互动的活动。在教学过程中,教师与学生是共同参与其中的。因此,什么样的教学方式是好的教学方式,应当站在教师与学生这两个角度去考虑这个问题。一个好的教学方式必须从学生的本性、心理特征、成长状况等多方位因素出发,寻求最合适的教授途径;一个好的教学方式,必须适合教师自身教学风格,从教师本位角度出发,满足学生的课堂需求。因此,无论怎样的教学方式,都应当适合于教师与学生内在要求,才是最好的。所以,最好的教学方式是“适合”。

二、“适合”的教育教学方式应考虑的因素

教育作为一种社会经验的代际传递活动,其承担着传送社会理念、人文经验的历史使命。“培养什么人?传递什么?如何传递?”始终是其“育人”职责内需要考虑的范畴;而这些范畴嵌入在各个时代之中,随着不同社会、经济、政治、文化变迁着,体现了不同时代背景下的教育理念。

教学方式本质上是教学战略性思考的外显形态,蕴含着教师的教育哲学、教育理念和价值取向,反映教师的教学伦理准则和教学思想境界。它根植于所处的社会文化,受文化形态、教育环境的影响和制约,体现一定的教育价值观。

因此,教育教学方式的变革动因主要取决于所处的时代背景。要想选择“适合”的教育教学方式,就必须扎根于时代,着眼于现状,紧跟社会前进的步伐。

(一)当代知识的转型

随着科学技术的快速发展和知识经济的到来,知识的创生、储存与传播方式发生了根本性改变,知识的内涵和外延不断丰富与扩大。从知识的性质来看,现代知识褪去了原本的“客观性”“普遍性”和“中立性”,取而代之的是主观性、人文性的价值取向。知识不再像以往一样过分强调客观性,我们可以从主观视野多角度、多维度地去看待它、评判它。看问题的角度变得多元化了。更加注重以“人本”为主,不再只局限于“物本”。从知识的内涵看,知识不再像以往一样只停留于表面对事物的表象进行“镜面式”的投射,也不再是恪守的经验积累;转而为更深层次的内部探索,更注重于知识的架构体系。学生对于知识的掌握不再只停留于表象的接受层面,而是更深入地去挖掘知识背后的生成原因和理念。不仅“知其然”还“知其所以然”。从知识的增长方式看,知识呈现出共享性、爆炸性的态势。知识在时代的变迁中不停地推成出新,前人的所谓“真理”在一个个实践面前被否定,又有许多“真理”在现人的努力下,不断产生。知识就这样在不停地被翻新着、纠正着。伴随知识的不断“改朝换代”,知识的生命周期不断缩短,知识更新换代不断加快,由此引发了知识观、学习观、教学观等一系列观念的改变。进而影响到知识框架的修剪和教学方式的选取。对于知识的掌握要求不再只停留于“拿来主义”,而上升到综合运用、评判的高度。古老的知识讲授型教学已无法跟上这种新的要求。如何把知识从认知层面上升到价值考量和研判层面,让学生的学习能力从“学会”转变为“会学”,成为教师们寻求“合适”的教学方式所必须考量的因素之一。

(二)学习方式的转变

如今社会已进入信息化时代,全球几乎已实现全网覆盖的网络时代。手机、电脑、电子书等通讯设备已渗透到我们生活的方方面面,同时也渗透进了我们学习的领域之中。不同类型的网络开放课程不断涌现,例如:国际性“慕课”的兴起,连锁带动了“先学后教”的“翻转课堂”和以“知识点”为核心的“微课”形成了新型、混合式的“点-线-面”教学模式。信息平台的多元化、知识的共享化、网络设备的便捷化,使我们可以随心所欲进行网络学习、不受任何时间与空间的限制(例如,远程学习,作为一项信息化时代下的网络教育,具有非时空限制,方便、快捷等优质特点。有别于传统的在校住宿的教学模式,由于不需要到特定地点上课,因此可以随时随地选择上课的时间和地点。)这种新型的开放式、自由式、交流式的学习方式,彻底颠覆了传统课堂的本来面貌。因此,面对现今互联网时代下的学习方式,满足新型的学习需求,为学生提供多方位的学习体验,成为教师们寻求“合适”的教学方式所必须考量的因素之一。endprint

(三)教学媒体的变迁

社会在进步、时代在变化,随着信息技术的不断发展,教室讲台上的教学媒体在不断进化、升级着。经历了由简单到多元化的转变。传统的教学媒介只局限于单一的黑板板书,时间长了,容易造成学生视觉疲劳化,过分基于物质实体直观化,很难给学生带来全方面的立体知识构架。现如今,教学媒体已经进化到视听技术与计算机网络技术的多媒体智能教学系统。教师可以运用新型的多媒体信息技术将自己的课堂知识丰富化、多元化;采用视觉空间技术,激发孩子们对课堂教学的关注度,激发孩子们的学习兴趣;采用全方面环绕技术,将知识构架立体化,使学生理解知识背后更深层次的涵义。数字化、智能化的不断提升,使教学媒体的功能和作用逐步发展壮大。现代教学媒体除了作为传播知识的载体和教学的辅助手段之外,还成为了人们日常生活获取信息和学习知识的媒介,改变着教学环境的组成元素。教学形态与教学媒介之间的有效联结,使教育教学信息化。教学手段趋于多媒体化、教学资源趋于数字化、教学方式趋于多元化。在信息化背景的驱使下,教学颠覆了过去单一语言符号的知识传授,转为以多维度、多渠道的信息模式为载体,基于多模态、多形式的知识理解与构架。如何有效运用现代教育技术和智能化、数字化教学多媒体,使之与教学课堂、教育理念相结合,提高教学质量,成为教师们寻求“合适”的教学方式所必须考量的因素之一。

如今的社会已进入全新的“信息化”时代,在终身化与全民化的理念指导下,学校教育的目的不仅仅是为了满足人们未来的职业生活的需要,还成为人们生活的一种形式,学习即是为了实现自我更好的发展。传统意义上的教材逐渐成为一种文本,“一纲多本”的现象将使得教学内容与课程设置更加多样化与多元化。信息化社会中的学校的类型将会进一步多样化,学校的教育教学时空将会得到根本改变。这些在教育目标与功能方面、教育内容方面、教育教学理念方面的转变,都将成为教师们寻求“合适”的教学方式所必须考量的范畴。

三、“适合”的音乐教学法(学科化)

传统的音乐教学,更多地以单一化的“讲授”方式,仅注重于学生基础知识、演奏技巧的培养,忽略了其感知音乐,领悟音乐能力的培养。久而久之,便会发现学生高超的演奏技巧与内心音乐感受之间严重脱节,对于正在聆听的音乐普遍缺乏情感共鸣,不能感受和体现音乐的美感;学生的和声作业也是在脱离音乐听觉的情况下,仅仅依赖“法则”规定完成的,结果往往只是干巴巴的声部进行,缺乏流畅性、创造性和表现力。这些现象反映出当代传统音乐教学的弊端:书面符号与实际音响的分离,技术与艺术的割裂。同时,知识点与知识点相互之间缺乏联系与整合,形成学生的音乐素养较为琐碎而片断。

要改变这样的教学现状,关键在于转变教育理念或教学观念,突破传统的教学思维定势,转“师本”为“生本”,从学生的角度出发,考虑其获得知识的本源所在,加大学的成分,实现从专注“教”到助力“学”的战略性轉变,促进协同学习意义上的教学关系建构,形成深度互动的探究性教学文化。

(一)从“学生”的本源出发

从“苏格拉底的教学故事--美诺之问”中,我们得到了这样几个启示。其一,人在很大程度上都是由现有的经验之中总结、归纳去获得未知的知识,正所谓“温故而知新”。因此,在考虑应当去选怎样的教学方式时,应当站在学生的角度去考虑问题,让学生从现有的感知体验中去获得新的感悟。其二,要学会目光转移,转换看问题的角度。从“师本”论到“生本”论,我们已经在潜移默化中,将教学方式的关注点由教师转向了学生,学生作为受教育者,其价值经验的接受和提升才是教学的最高宗旨。因此,站在学生的角度去考虑问题,设计“合适”的教学方式。

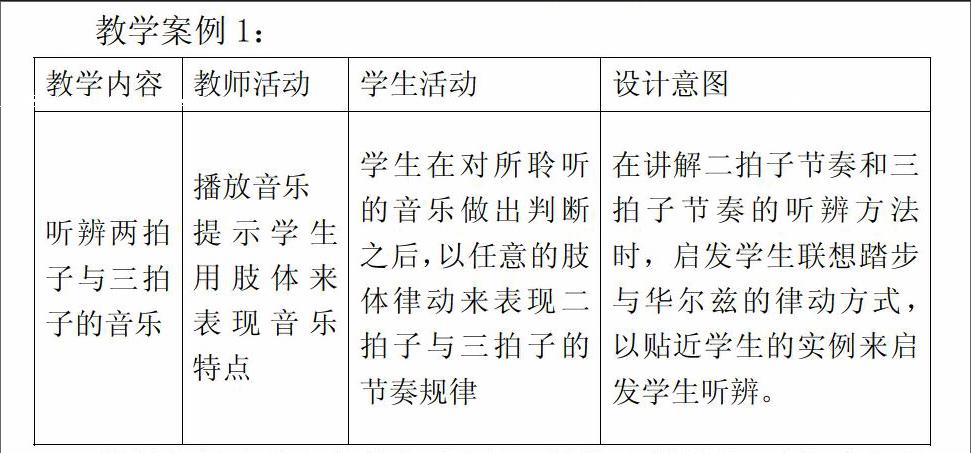

著名瑞士作曲家、音乐教育家达尔克罗兹研究发现,音乐通过介质传递至人的耳膜,由听觉带动身体的各项感官动觉产生肢体的律动,以肢体律动的呈现方式表达出对音乐情感的反映。也就是说,身体律动是人类接触音乐、感知音乐的最直接的方式。它作为人类的一种本能,将可作为音乐教学中有效运用的一样手段。让学生以“肢体律动”的方式去聆听音乐、体会音乐,感悟音乐在节奏、旋律、速度等基本要素上的起伏变化,从而获得鉴赏音乐的能力。这种音乐教学方式在专业术语上被称为“体态律动学”,它是“达尔克罗兹音乐教学体系”的核心内容。

教学分析:运用了“达尔克罗兹”的律动教学法,让学生们跟着不同的音乐节拍一起律动身体,能够运用所有的肢体感官参与到音乐的体验中来,从“学生”本源出发,培养其感知音乐和反应音乐的能力。

(二)深化“学”的内涵

当代知识的转型促使知识在性质上、内涵上、增长方式上都发生了翻天覆地的变化。知识的运用不再是简单的“拿来主义”而是需要基于境脉的价值考量或研判。知识的掌握不再只停留在表面的“知道”层面,而是向原理的更深层次发展,对于知识的理解不仅要“知其然”还要“知其所以然”,变“学会”为“会学”。传统的教学思维模式已无法适应这种新的变化。因此,我们应当站在各个学科的角度,仔细分析本学科知识点价值取向的侧重点所在,从教学达成目标的角度出发,保持着“学会学习变得比掌握知识更为重要”的教学态度去设计“适合”的教学方式。

现代的音乐教学理念认为,教会学生感知音乐、体会音乐的能力比任何一项音乐基本知识都更为重要。也就是说,在现代音乐的教学目标中,已经把情感态度价值观上升到比知识与技能更高的层面。学生对于音乐的掌握并不在只局限于简单的理论知识点,而提升到了能够具备音乐鉴赏能力、音乐鉴别能力的高度。能力的培养已成为现代音乐教学的首要任务。

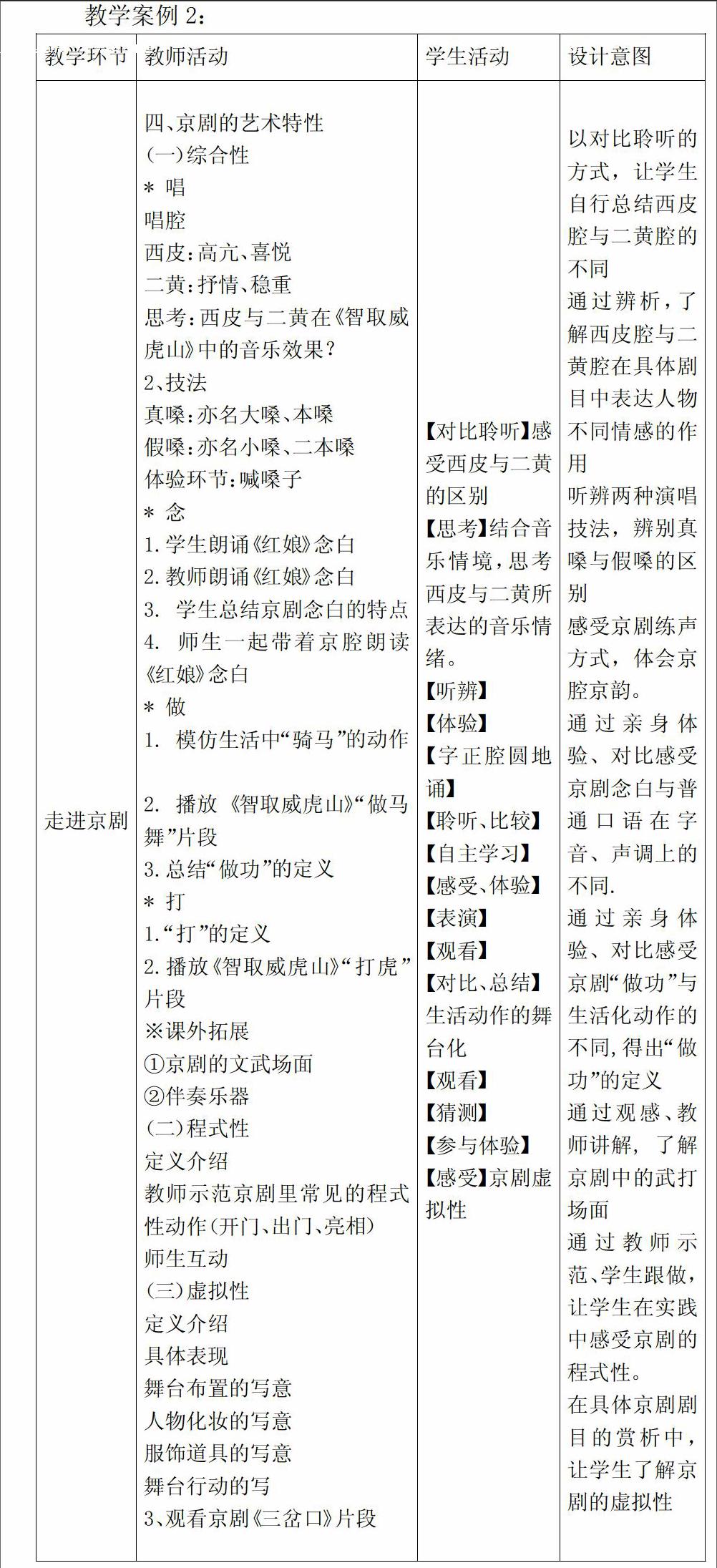

教学分析:通过对京剧三大艺术特性的介绍,以教师讲解与学生实践相结合,采用听、看、实践、模仿等综合活动方式,深化学生对京剧艺术的理解;在实践体验的过程中,渗透艺术文化的教育,在潜移默化中培养学生欣赏、感悟京剧的能力,实现学科价值,深化“学”的内涵。

(三)融入信息化元素endprint

信息技术作为课堂教学的外在辅助条件,可以助力课堂,使课堂变得更加智能化、数字化,为教学创设信息化环境和提供支持性学习条件。

在信息技术的支持下,我们可以创建开放性的教学资源,利用现代网络技术建立起师生协同的全方面、多角度的知识体系构架,根据课标要求,发散思维,寻找多维度的教学资源,丰富、扩充教学目标的内涵。例如在讲到某一类型的音乐体裁时,师生可以通过网络平台,从不同历史角度、人文角度方面寻找相关的音乐案例,对这一类型音乐的知识架构进行补充。其次,我们也可以运用信息技术创设信息化的教学环境,通过信息技术与课堂教学模式的整合,创设情境化教学环境,把音乐的内容具体化、内容化,转换为情境的模式,使学生对音乐表达的内涵有更深刻的理解。再者,我们还可以利用信息技术搭建知识知识探究与信息交流平台,通过这一媒介,师生可以在网上进行问题的交流与探讨、培养学生的探究性与合作性学习。实现师生共同参与的协同式教学发展模式。

教学分析:以信息技术为手段,制作三维立体的金色大厅进行展播,让学生“足不出户”便可领略维也纳金色大厅的立体风貌,拓宽学生的视野,激起学生对维也纳新年音乐会的向往,从而导入课堂教学。这便是信息化元素在实际教学中的价值体现。

(四)实现深度互动

所谓“教学”是一个“教”与“学”相互互动的一项活动,两者相互依存,不可分割,失去了“教”的学和失去了“学”的教,都不能称之为“教学”。传统课堂教学一味地注重“教”忽略了学生的“学”,这样所谓的“填鸭式”的教学不考虑学生的主观感受,使学生被动地成为受教育的腐儒,对于知识的认知也只停留于表面,没有付诸于实践化,这样的教学丧失了教育本来的价值与意义。

在这种教育理念的驱使下,现代的音乐课堂打破了原本死气沉沉的态势,变得活跃起来。教师不再是课堂的主宰者,学生也不再是课堂的被主宰者。整个课堂更像是一场音乐情境,学生是这个情境中的主角,他们通过表演、活动,参与其中,通过实际的行动体会音乐、感悟音乐、表现音乐。而教师只是作为这场情境的组织者、策划者,教师的辅助只是为了让学生更好地通过自身的亲身经验去感知音乐所表达的内涵,真正实现了由理论转化为行动、由知识转化问能力、由以教师为主体转化为以学生为主体的课堂教学模式。

教材分析:本堂课本着以“学生为主导,教师为辅导”的美国著名哲学家、教育家约翰·杜威提出的现代教学理念,切实贯彻在“玩中学”“做中学”的课堂教学氛围。在教学的过程中,插入实践环节的教学,让学生从身边的生活的乐器入手,创作生活中的音乐。从“生活”的角度出发,以生活中最常见的“器乐”为载体,从学生们的实际出发、身边出发,使学生更易融入音乐,感受音乐之美、感受生活之美。实现“教”与“学”互动的深度教学。

四、结语

总之,教育教学没有好坏之分,只有适合与否。所谓最好的教育教学方式指的就是最适合的教育教学方式。而教育教学作为一项人类社会的活动,必定会受到来自社会时代、政治、经济、文化等方面的影响。因此,只有顺应时代的需求,跟上时代的步伐,才能寻求到最合适、同時也是最好的教育教学方式。

参考文献:

[1]李森,王天平.论教学方式变革机器变革的文化机理[J].教育研究,2010(12).

[2]石中英.知识转型与教育变革[M].北京:教育科学出版社,2013.

[3]黄荣怀等.数字一代学生网络生活方式研究[J].电化教育研究,2014(01).

[4]何克抗.教育信息化与高校教学深化改革[J].中国大学教学,2007(10).endprint