险境求生:冀东抗日游击战研究(1940-1942)

2018-01-19赵鹏

赵 鹏

(北京大学 历史学系,北京 100871)

冀东地区是指在民国河北省冀东道,地理上是北平以东至山海关、以北至长城、以南至渤海天津的22个县,总面积约为12万平方公里的地区。自清末庚子条约之后,日本华北驻屯军就驻扎于这一地区。九一八事变之后,日本的势力更进一步渗透到冀东地区,通过《塘沽协定》《何梅协定》等一系列协定,冀东地区被划为非武装区,1935年11月建立了殷汝耕防共自治政府。冀东地区是日本在山海关内势力进入比较早的地区,伪政权和伪军的建立也早于其他地区。日军也认为“冀东地区居民,历来受满洲和中国两方的影响,强烈的亲日和反日感情相互交织”。而且本地防卫完备严密,驻扎天津唐山的第二十七师团第一联队,“自中国驻屯军时代,就驻扎于此,对这一地区情况非常熟悉”[1]370-371。

因此,中共冀东游击战的发展和根据地的建立与其他地区相比就显得异常艰辛。对冀东游击战的军事问题相关研究依靠中方资料和回忆录研究较多,而中方记录因当时条件所限,形成的一手档案文献仍较少,且对战斗情况的记录比较概略。*日方对华北根据地的综合性研究中也多涉及冀东,如防卫厅战史室编写的《战史丛书(18)(50)·北支の治安战(1)(2)》两册,笠原十九司:《日本軍の治安戦》岩波书店 2010年等,因冀东日军尤其是第二十七师团相关资料在日本投降前被销毁大部,所以与冀中等根据地日军行动的研究相比,日方具体研究也较少。中文的研究有王永保:《论冀东游击战争的特殊性》,见《冀热辽抗日根据地研究文集》,北京:中共党史出版社1995年版,该文集中有多篇涉及冀东抗日根据地的建立与发展的论文;朱德新:《论冀东抗日游击根据地的两面政权》,《抗日战争研究》1993年第3期;中共唐山市委党史研究室:《冀东革命史》,北京:中共党史出版社1993年版;李恩涵:《战时日本对冀东三光作战(1937-1945)》,台湾师大历史学报,2003年第31期,主要从中日双方资料研究日军的暴行,而对战斗过程着墨不多。本文拟以日方战时1939年至1943年常驻冀东的第二十七师团第一联队的战史,以及相关日方情报档案和中共资料为基础对比研究,从军事层面分析梳理1940年至1942年冀东游击战中,中日双方的情报、决策、战术,以及若干战斗的细节及其影响。

一、游击战的表面化

1938年冀东大暴动在日伪军的进攻下失败,面对日军重重围剿,八路军四纵队西撤,暴动武装在暴动高潮时近10万人,而李运昌部直属部队返回迁安时只剩下130人[2]205。到1938年底才又重新联络集合起1 400人的原武装暴动人员。八路军第四纵队在10月西撤后,留下陈群、包森,单德贵三个小支队共300余人,分别在遵化,迁安、丰润,兴隆、平谷、密云等地坚持游击战[3]50。这些部队就是在暴动失败后最困难的时期,顽强坚持游击战的中共武装。虽然中央仍然指示:“冀热察地区有许多有利条件,是可能坚持游击战争创造游击根据地的,但是也有许多困难,要经过长期艰苦斗争,才能达到目的。”[4]205但到1939年6月的军城会议,中共北方局已经决定:“八路军不再大规模挺进冀东,冀东不再发动第二次暴动。冀东的坚持和发展,主要依靠冀东的党、冀东的人民的艰苦斗争。” 冀东游击队基本只能依靠自身力量,面对十倍于己的日伪力量进行独立斗争。

冀东地区地理区位相对独立,临近日伪统治严密的伪满、北京、天津等地,又面临长城外人口稀少不便于建立根据地。除了青纱帐等河北抗战的普遍因素外,冀东还有特殊的几个有利因素。其一在于散落于民间的大量枪支,据称“当时有五六万条枪在民团和老百姓手里,枪还是张作霖打进山海关和吴佩孚作战的直奉战争中留下来的”[5]106。散落于民间的大量枪支一方面造成了大暴动的便利,而后影响了大暴动后的土匪团体的蜂起,一方面也给中共抗战游击队的发展提供了军事装备的基础,这一点在以往的研究中多被忽视。其二在于此时冀东日军对中共游击队的相对轻视。1938年12月2日,日军新编成的第二十七师团参加完武汉会战后返回华北,接到大本营《对支处理方策》《对支作战指导要纲》,师团为华北方面军直辖,执行肃正作战,力图恢复华北治安[6]51-54。但是京浦路沿线的冀中区游击战明显给日军带来了更大的压力,而此时唐山、丰润间的河北交通汽车畅行,治安尚可,所以在冀东地区仅第一联队的一个大队负责治安警备[7]126。因此,主要由伪军处于第一线,日军驻扎人数较少,且主要集中于唐山丰润等几个据点中。

中共的发展很早就引起了日军的注意,日本情报部门在1939年5月的治安报告就已经注意到了李运昌部的发展,称“李运昌部是冀东最强力的匪团,盘踞在丰润迁安的山岳地带。李运昌政治工作做得很好,最近派遣部下联络土豪绅商,本年1月以来从唐山、丰润、乐亭的绅商获得5万元,用来购买武器补给”*[日]唐山治安月报(1) 昭和14年4月18日から昭和14年5月2日,JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B02032001500、支那各地共匪関係雑纂 第十一巻(A-6-1-309)(外務省外交史料館)。。这是由于李运昌与原抗日联军和其他三支八路留下的支队有所不同,李运昌就是冀东本地乐亭人,长期做白区工作,领导过冀东大暴动抗日联军,在冀东地区尤其是冀东东部地区有相当的威望,不仅仅是一般农民矿工,就是在当地地主绅商中也很有威信。铃木启久也回忆“他是受人民爱戴的人物。正是这个原因,要想从乐亭附近居民中得到他的情况,是不可能的”[7]145。

据1939年7月日本唐山特种警务局情报特务股调查,中共所领导的游击队“共计匪首54人,匪约8 023人,多便衣,大小枪齐全。7月份骚扰地方149处。以袭击警务为主,抢夺粮食枪支”。而同时冀东地区大小土匪有“匪首28人,匪6 063人,多以绑票勒索财物,抢劫财物为主”*[日]唐山治安月报(4) 昭和14年7月28日から昭和14年9月8日,JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B02032001500、支那各地共匪関係雑纂 第十一巻(A-6-1-309)(外務省外交史料館)。。

中共游击队的发展壮大,除了在游击区的动员宣传之外,一个重要的来源就是对地方土匪和国民党散兵的合并改编,这在抗日战争初期各地抗日根据地的建立中不是个案。日军即认为,中共在军事工作中“派出政治指导员潜入土匪、败残匪、民团匪之中,进行赤化或收买工作,使之改编为共军。对于反对的匪众则进行肃清工作”[1]120。冀东地区1939年后蜂起的土匪借抗日旗帜绑票,不少上层分子更是惧怕地跑到日伪据点避难。当时共产党主动争取上层分子的合作,执行肃清地方土匪的策略。在1939年7月,原属国民党辖的抗日救国军,就改编入包森所属第二支队。*[日]唐山治安月报(8) 昭和15年5月25日から昭和15年6月8日,JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B02032001500、支那各地共匪関係雑纂 第十一巻(A-6-1-309)(外務省外交史料館)。单德贵部第三支队亦在1939年收编了密云的地方武装团伙果玉春部,委任其为营长进行改编。中共游击队这一策略也因此获得民众从上到下的支持。

1939年底到1940年初,中共冀东游击队的情况开始大为好转。1939年1月,在遵化县阁老湾,李运昌主持召开了中共冀东区党分委第一次扩大会议,即后来人们称为的“阁老湾会议”。冀东各游击队负责人都参加会议,决定结束冀东抗日游击队组织分散的局面,在冀东建立党政军统一的领导体制,建立盘山、鲁家峪新的抗日根据地,肃清土匪,巩固原有的游击区,开辟新的游击区,建立多块、小块根据地,坚持和发展抗日根据地。最后会议将分散在冀东各地抗日武装,统一编成9个游击总队。同时建立地方武装,各县设县大队,领导县、区抗日游击队和群众武装[8]149。

而更为重要的是,1938年和1939年两次派往平西的党政干部和整训部队,经过训练也大部分返回冀东。陈群支队,从平西返回冀东,其所率领的八路军四纵队三十七大队改为冀热察挺近军第十二团,成为冀东大暴动后成立的第一个主力团。这些都给1940年冀东游击战形势的大为好转创造了条件。

在1940年初,冀东地区多块小游击根据地相继建立,在最初的根据地的选择上,冀东根据地和毛泽东中央在1938年的预计有了差别。据李运昌曾克林回忆:“在创建根据地时,我们首先开辟的并不是长城外的雾灵山区,而是长城里的盘山、鲁家峪、腰带山地区,而且始终以这三个地区为中心向四外扩展。这是根据实际情况作出的决定。选择根据地应是群众条件与地理条件并重。从这两方面条件来看,口内(长城以内)较口外(长城以外)有利。因冀东地区既有山地,又有平原;冀东党的基础及其领导的广大抗日群众,主要是在口内之遵化、迁安、丰润、滦县、玉田、蓟县、平谷等县。这里人口稠密,物产丰富,敌人的统治较口外薄弱,人民的文化水平和政治觉悟较口外高。所以,根据地的选择,主要是在口内。口外敌伪‘满’统治则较强,虽有山地的好条件,但已为敌伪‘满’统治了七八年之久,控制极严,部队不易站脚,而人民条件,经济条件,党的基础均不如口内好。况且我们的绝大多数干部和战士都是在冀东土生土长,不可能是先口外而后口内。”[9]99

在三个小根据地建立后,游击区逐步扩大,到1940年夏升起青纱帐后,开辟出蓟县盘山、平谷县鱼子山、兴隆县雾灵山,遵化县城北、遵化和蓟县边界,迁安县境内之滦河北,丰玉遭边界的鲁家峪、丰滦迁边界之腰带山等多块小块游击区。在冀东初步形成了东西两大块游击区,并初步建立抗日地方政权。到1940年秋天,冀东抗日武装发展到3 720人,其中两个主力团2 800人,县区游击队920人,武器装备和战斗力都有很大提升。

这一情况也符合日方的记录,到1940年前后,日军情报中土匪数量就大为降低,一方面是地方警察和日军治安强化运动的结果,一方面也是中共抗日武装力量对土匪的打击和改编。到1940年初,日军情报工作已经几乎把重心完全放到中共游击队上,对中共冀东根据地分布地的组织、各级干部以及武器装备,按月进行情报收集调查、制表。1940年底,日军已经判定中共武装对冀东的侵入日趋表面化,严重影响到交通线和城乡据点。并估计中共游击队已达5 000余人,治安军已无力保持治安。为应对局势,治安军被替换防守后方区域。日军第二十七师团第一联队的联队本部进驻唐山,第一大队在丰润,第二大队在古冶,第三大队在遵化,主力进入滦河以西,力图组织讨伐队抓住中共游击队主力,逐步从二线走向前台[6]74。

二、1941年春季扫荡与治安军的崩溃

1941年的春季扫荡中,冀东游击队受到了重创,指挥员陈群牺牲,减员1 000余人,损失大量武器装备[10]253。关于战斗背景,一个长期以来的论断是冀东游击队本对日军的扫荡是有预期,并预先做了相应的准备。但是由于日军的扫荡迟迟没有到来,并且故意制造了兵力不足、无力扫荡的假象,而且7月青纱帐将起,使得抗日游击队负责人误以为日军在青纱帐升起前不会发动大规模扫荡,但是实际日军已经通过其情报工作大致确定了抗日游击队集中的地域,调集部队完成对游击队的包围。直到5月30日,游击队才发现被日军重兵包围,但为时已晚。

这一观点来自冀东区党分委于扫荡后的一份总结报告,报告中说:“只听狂风响,不见暴雨来,是敌人这次扫荡布置的特点。敌人扫荡前月余即扬言要向冀东进行空前的大扫荡,以‘严惩冀东跳梁的八路军’。但经过很长时间,并不见敌人有什么动作。五月初敌人在西部实行了一次进攻,但兵力并不大。有的同志即认为敌人宣传大扫荡不过如此,青纱帐前敌人再不会有大的扫荡了。这次小的进攻,在敌人的整个扫荡布置中起了麻痹我们的作用,起了罩眼法的作用。”[11]68这体现了冀东游击队在反扫荡失利后,对己方轻敌问题的反省,其对日军的谋划的分析一部分是事实,也有可补充的余地。

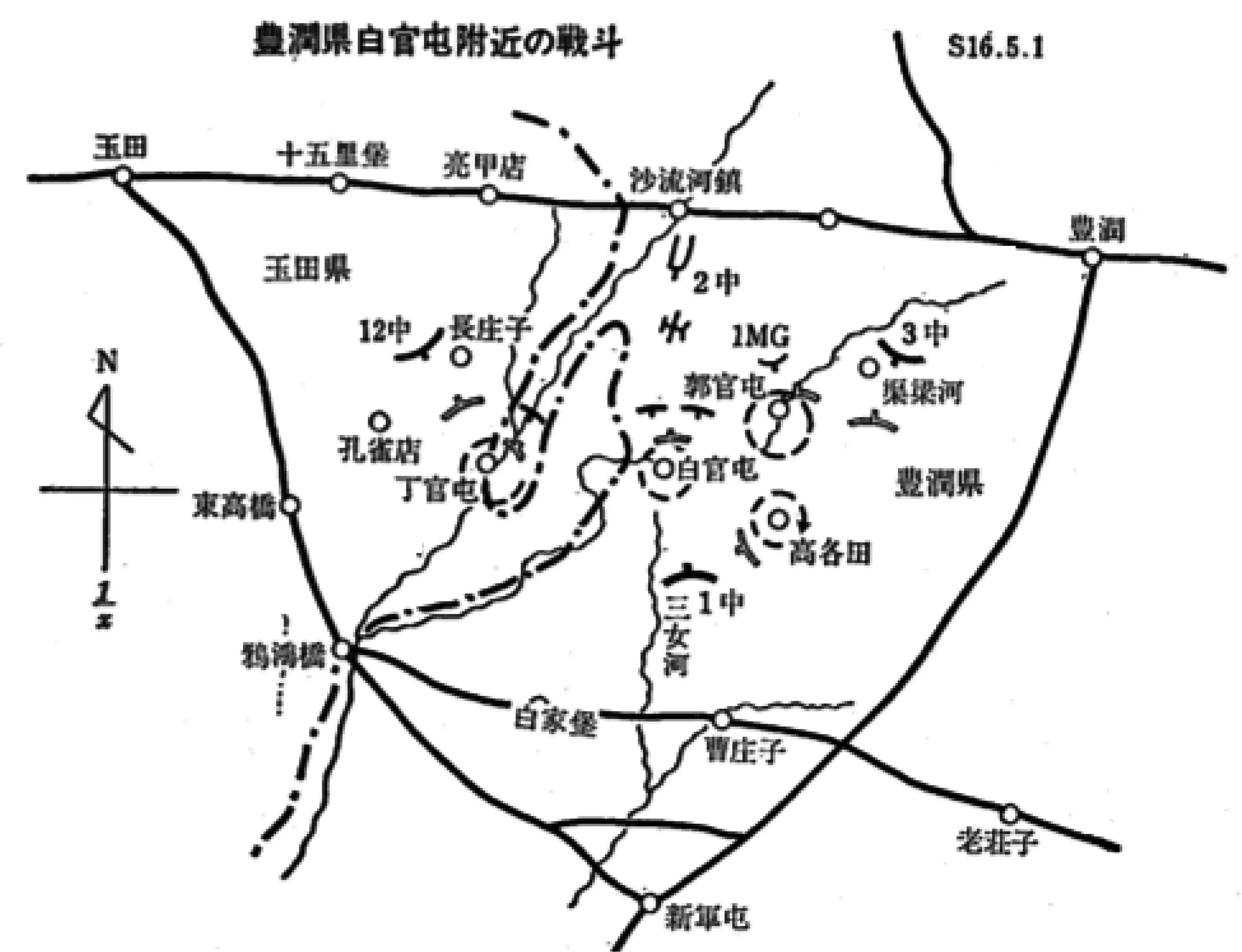

图1 玉田梁渠河日方战斗记录图

五月初西部的进攻,中方后称为玉田渠梁河战斗,在日方记录中称为白官屯附近战斗。1941年4月29日,驻丰润的日二十七师团第一联队第一大队接到在沙流河镇西北出现中共游击队的情报,于是迅速组织了第二中队计100人的小林讨伐队向沙柳河镇西北出发,后5月1日返程途中在白官屯附近遭到中共冀东游击队主力伏击,陷入苦战,一度陷入弹尽粮绝的绝境[6]76-77。据回忆,伏击小林讨伐队是李运昌亲自指挥的十二团二营七连、十三团三营及十三团一营,而同时安排十二团二营等负责打援[12]60-61。这一部署也基本符合日方的记录,5月1日在接到小林讨伐队被伏击的讯息后,日军在丰润和玉田的其他部队主力迅速出动救援,小林讨伐队在激战一天后,战死12人负伤十数人。从丰润县出发,在郭官庄被阻击的日第一大队第一机关枪中队在激战后共13人战死;新军屯出发的第一中队在白官屯以内被阻击;丰润出发的第三中队在渠梁河附近被阻击,计7人战死;玉田县城出发的第十二中队在长庄子遭受阻击,在战斗中日军第十二中队6人战死,包括中队长楠木铁夫大尉,随后各自脱离战斗[6]76-81。这次战斗中共有38名日军战死,从数量上看并不算多,但是这是自第二十七师团参加武汉会战北返后在冀东治安战中受到的首次重大打击。中队长楠木铁夫大尉的战死和中共冀东游击队所展示出的战斗力与消灭小股成建制日军的决心都给予冀东日军以很大震撼。

此次战斗中日军小股部队出击,与多方救援反包围的战术本即是日军此时的既定战术与常用战术。即“剿匪必须用奇功袭击为第一”,因为“用大规模的包围圈而想压缩匪团,将他一次消灭,非得相当优势而近于正规兵团是很少得到成功,差不多在一般的包围,敌人都从间隙的地方逃窜”。所以“要以歼灭的目的剿匪,用灵活的部队,在相当的距离,进行很快的袭击”,“自己虽是小部队,但应该采取独立而是大兵团的行动”[13]106。况且因中共游击队在武器装备、军事训练、补给后勤上的差距,面对小股成建制的正规日军,以数倍的兵力作战亦很难歼灭,这在围攻小林讨伐队的战斗中也得到了证明。

在玉田梁渠河战斗后,日军将战斗情况汇报师团指挥部,已经判定在玉田丰润以南区域遭遇的是中共冀东游击队主力李运昌所指挥的4 000余人。1941年5月29日至7月21日,日军以第二十七师团一部,第十五混成旅团一部,关东军独立守备步兵第一、第七、第十六、第二十七大队,以治安军一部和关东军第九独立守备队主力作为协助,直接参战兵力7 300人,在冀东地区设下包围圈,力图消灭冀东抗日游击队主力。*[日]《冀東作戦自昭和16年5月29日至昭和16年7月21日》,JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C11110445500、支那事変に於ける主要作戦の梗概昭和16年(防衛省防衛研究所)。

而此时中共冀东游击队主力并没有跳出玉田丰润以南的相对狭小区域,而日军的迅速增兵并运用铁路、公路完成了层层包围。6月2日,在玉田南的战斗中冀东游击队的主要指挥员之一的陈群中炮弹牺牲。6月5日在新军屯北,800人左右的冀东游击队在激烈战斗后,牺牲191人,连长1人、指导员1人,损失枪支200支。而后,6月至7月的一系列战斗,冀东游击队突围困难,又面临日军的优势兵力,陷入不利局面,即便疏散换装突围,也损失了大量枪支弹药,最终减员计1 000多人。*冀东军分区关于一九四一年六月反扫荡总结(1941年7月13日),北京地区抗日运动史料汇辑(5),中国文史出版社1992年版。

在此次反扫荡失利后,冀东抗日游击队转变策略,主力转入热河南部,暂时避开冀东的日军主力,同时在冀东地区隐蔽工作,减少大规模的破坏工作,试图使日军产生错觉,即认为冀东的抗日游击队已经被重创,冀东的治安基本平稳。同时由于7月青纱帐升起也给日军的扫荡带来很大困难,日军之后在冀东并没有大规模的军事行动。日军开始把这一地区的治安维持交给最近成立的由齐燮元主持的治安军,铃木启久回忆:“我们一向认为,八路军存在不关紧要,有了不同于保安队的正规军队(即治安军),就能有把握阻止它。”“由冀察政务委员会委员之一的齐燮元主动负起剿共之责,改编保安队,组成五个旅的治安军,配置在东北方第一线,担任治安和剿灭八路军。日本军扮着不直接向八路军接触的模样,这一地区的治安交给中国人负责,并给他们援助,以有效地利用。同时又把日本陆军预备役大佐派进治安军的本部,把中少佐派进各旅作顾问,进行监视。”[7]116这也符合日军在军事上节约兵力的行动原则。

1941年5月治安军在冀东的编制分布为,警防队司令王铁相以下4 000名,区域密云、石匣镇、蓟县、怀柔、丫髻山、平谷县。第三集团司令刘组笙以下3 872名,第五团长王振声以下182名,区域卢龙、昌黎、临榆、抚宁,驻昌黎滦县。第三集团第六团长叶阴南以下1 811名,区域滦县、乐亭,驻开平马家沟。独立第二十团长刘徵以下1 811名,驻滦县。第七集团司令马文起以下3 872名,第十八团长王蕴珊以下1 811名,第十九团长赵愚生以下1 811名,驻开平。第五集团司令胡恩承以下3 872名、第十一团长张齐川以下1 811名,第十二团长刘兴和以

下1 811名,驻扎通州。治安军华北整体总兵力编制53 588名, 在冀东地区集中了26 482名。*[日]《華北綏靖軍隷下武装団体配置要図》,JACAR(アジア歴史資料センー)Ref.C07092279500、陸支受大日記(普)別冊,昭和16年1月~5月(昭和16年1月27日東京参謀長会議に際し北支方面軍状況報告)(防衛省防衛研究所)。

日本二十七师团在认为冀东治安基本稳定后,将防御重点由冀东转向南部的津浦线,于是冀东地区的治安移交给齐燮元的治安军,由治安军进行第三次治安强化运动,进行扫荡。拟定先以团、营为单位驻防和扫荡,确保“点、线”,以连、排为单位散开,确保“面”。进行剔抉,使冀东坚持模范治安区。但伪治安军毕竟不是日军,治安军的营级以上军官,多是旧北洋军人出身,连排级军官多为清河军官学校毕业的毕业生,军事素质一般,没有游击战经验。而且军纪败坏、实际战斗力低下[14]259-270。

在伪军大量进入冀东中北部后,冀东党委即决定开展打治安军的复仇战役,战役从11月15日遵化城东之四十里铺战斗开始,李运昌包森率两团四个营的兵力伏击治安军第六团,共击毙俘450人,缴获轻机枪5挺、步枪350支、子弹25 000发、辎重150车。而后陆续在遵化东双成据点,消灭治安军第五集团一营,1942年1月,冀东抗日游击队相继在大寨、平安城、果河沿、杨店子等战斗中重创治安军,缴获大量武器弹药。

打治安军战役结束后统计,冀东抗日游击队十二团,十三团等共作战20余次。据中共的统计,毙俘伪军中校以下官兵2 700余人,毙日军中佐以下官兵500余人,击伤伪团长以下官兵约600人,缴获山炮2门、追击炮6门、重机枪6挺、轻机枪62挺、长短枪2 500余支、掷弹筒25个、弹药(包括炮弹700余枚)24万7 000余发,电台及望远镜数十,辎重、骡马及其他军用品甚多。日军的战史记录亦承认此时治安军遭到了毁灭性的打击,在打治安军战斗中亦有数名日军的教官阵亡[15]300。

1941年末到1942年初的打治安军战役空前胜利是在1941年春反扫荡失利的困难条件下实现的,因而对于冀东抗日游击队的发展有着不可忽视的影响,基本使得日本在冀东“以华制华”试图基本依靠伪军维护地方治安的策略基本失败,此后治安军虽然维持,但是其扩充计划从此停止。日本第二十七师团不得不重新回头调来冀东进行治安强化运动,扫荡抗日游击队,这是在1941年底太平洋战争爆发后兵力部署日渐紧张的日本所不希望看到的。

三、1942年的扫荡与反扫荡

华北日军于1941年夏所制定的“肃正建设三年计划”中,将华北划分为“治安区”“准治安区”“未治安区”三类,要在三年内将当时占10%的“治安区”扩大为70%,占60%的“准治安区”缩小为20%,占30%的“未治安区”缩小为10%。1942年1月上任的第二十七师团师团长原田熊吉在训示时亦点出此时冀东的重要性:“师团有保卫京津及津浦、京山等铁路的重大治安任务,本区域是皇军在大陆活动的最重要据点,冀东地区又是京津地区的后方基地,与满洲国重要的接壤地,其治安情况的好坏,也直接影响满洲国的治安。此外,它还拥有日本工业重要资源的长芦盐和开滦煤矿。”[7]121

在对八路军驻扎的冀东北方山区进行盐和日用品的经济封锁未取得实质成效后,冀东日军开始酝酿新一轮的扫荡。2月初,日军截获李运昌指挥的约1 000人的八路军在丰润以南游击的情报。3月底,又获悉八路军约3 000人在丰润、遵化山地一带活动。于是日军决心以优势的兵力进行扫荡,从天津方向增援了第二联队。在4月1日,即开始施行冀东一号作战一期,调动驻遵化的第一联队第二大队把铁厂方面的八路军向王官营方面压迫,第一联队其他部队则在同地区包围;调动第三联队在铁厂至王官营线的东部地区拦击,阻止八路军向东方逃脱。第二联队则在半夜用汽车把兵员运到胥各庄,以便从这里向玉田北部进发,阻止八路军向西方脱走,以便予以歼灭[7]124)。

4月3日日军在铁厂西北遭遇八路军的警戒部队,随即交火[6]94。战斗中“联队的主力朝枪声前进,予以包围。午前九时,南北两部队与八路军大部队发生冲突在每个高地,使得日本军不得不分散作战。正是利用了这种情况,利用了地形,无形中他们大部分由西方脱离了战场”[7]124。

同1941年的反扫荡作战相比,冀东八路军避战的心态则更为明显,始终不愿与日军主力正面作战,以脱离战斗、进行外围的交通战和破坏战为主。从反扫荡中李运昌的命令来看,即已经判断日军的目的在于“企图打击我主力,摧毁我根据地,以疯狂毒辣政策分割蚕食,分区清剿,以期覆灭我根据地”,同时扫荡的方式在于“以重兵突然袭击我主力。利用密探、特务、地方流氓、反动顽固分子侦察我军行动,夜间行军,拂晓合击,行动秘密,不走道路。合击时,先占山头及重要壕沟、路口,有大批待机部队增援及设伏”。因此冀东八路军的对策在于坚决避战,“各部立即向敌后、满洲及交通线积极活动,向敌人薄弱之点袭击,破坏、消灭伪组织,破坏敌人金融,广泛正面地打击敌伪运输,破坏敌之社会秩序,开展我之游击战争”[16]81-82。

李运昌等冀东八路军司令员对于日军意图的判断是正确的,此次日军动员规模巨大,然而收效并不大,在铁厂附近的战斗,八路军迅速脱离。日军第一联队在追击过程中,通过拷问抓来的农民获得“大部分八路军退避到鲁家峪村附近,过去开矿留下的窑洞里”的情况,而后日军对于鲁家峪附近的窑洞进行了清剿和搜索。但据日军战史记录,对鲁家峪附近窑洞洞窟的清剿的结果基本是发现了八路军的武器维修工场、被服厂,收获了一门毁坏的山炮、两门迫击炮、两挺机关枪、数百枚手榴弹、大量的被服等[6]94。

因此虽然日军“各队频繁地执行剔抉工作”,但是“丰润地区治安区扩大的很少,效果极微”。因此到了5月下旬,此前避战的八路军又在丰润北部山区一带开始活动。因此在6月上旬,第二十七师团又在冀东组织第二期作战,“命令第三联队从王官庄东部地区,第一联队从同地西部地区形成包围。命令战车大队在沙河驿至丰润、玉田线上阻击敌人”。但是战车大队因下了二三小时的雨不能行动,以及汽车运兵的失误等,使得冀东八路军迅速地摆脱了与第二联队第一大队的交战,而退避到玉田北方的山地里,日军的此次行动,几乎没有取得任何的成果[7]128。

第二十七师团在1942年的三期冀东一号作战中,根据日方记录,第二十七师共统计遗弃尸体2 337名,俘虏14 479名,投降者612名,日军第二十七师团战死221名,战伤91名[6]106。一般而言,作战双方对于敌方伤亡数字较为模糊而对于己方的伤亡数字应较为准确。从这个数字上,八路军确实在1942年并没有给予日军人员上的重创,但是这可能也反映了1942年八路军对正规日军主力务实的避战策略,日军虽然自身伤亡不大,但是第二十七师团师团长原田熊吉1942年初“要迅速以步兵团全部力量找到八路军大部队,讨伐歼灭之,或者使其散成小部队,各个击灭”[7]124的构想也是失败的。

而后至到7月后,日军“得到八路军大部队不时出现的情报,步兵团立即准备讨伐,随后八路军不知去向”,因此日军判断“冀东地区的治安愈趋恶化,单凭过去的讨伐和‘剔抉’手段维持不了治安”[7]130。

因此自1942年8月,为应对日本太平洋战争背景下必须稳定后方的形势,以最小的兵力维持大陆治安的要求。日军开始采取“交通壕”“无人区”“人圈”的暴劣的手段。在1942年8月日本华北方面军指示冀东日军,采取:

“1.在治安区、准治安区及交通要道两侧,构筑深两米以上、宽四米以上的壕沟,最大限度以四公里一间隔,配以监视兵力,使敌不能乘夜间避开监视通过,为此还要建筑坚固的瞭望楼。

2.沿长城线,距长城线四公里的遵化、迁安两县地区的居民,一律撵走,禁止在此地区耕种或通行。此地区划为‘无人区’。”[7]131

对于日军在冀东的此类“交通壕”“人圈”“无人区”侵略暴行现有研究已经较多,在本文中不再赘述。*例如可参见:李恩涵:《战时日本对冀东三光作战(1937-1945)》,台湾师大历史学报,2003年第31期;陈平:《千里“无人区”》,北京:中共党史出版社,1992年版;中共河北省党史研究室:《长城线上千里无人区》,北京:中央编译出版社,2005年版等。但这种激烈化的手段在中共精兵简政,政治战、统战工作的主导下亦并无多少效果,反而激发了中国人民对日本侵略者的更深的反抗意识,至1945年冀东的中共武装部队发展到3万多人,县级抗日政权发展到31个[13]396。

结论

诚如日本学者所言,初期日军对于中共军队是极为轻视的,认为他们是残余兵或抗日匪团之类的武装力量;因而对之采取径直包围与突击战[17]73。而这种战术逐渐被证明是无力的,而日军进而采取恶劣的残暴手段试图隔绝中共军队与乡村民众,终究激起更多的愤怒与反抗。而中共的冀东游击队亦对成建制日军的武器装备、军事训练水平所带来的战斗力优势有所轻视,而造成了一时的困难。

在军事上,中共冀东游击队开展了战略上反抗侵略者的游击战,最重要的精神就是“支持下去”,因为从军事的视角上,战争一方物质上处于相当劣势,那么它只有拒绝会战,并用困扰的战术使冲突继续发展下去,然后才有维持生存的希望。如黄道炫评价中共的抗日游击战:“中共就是要用我之生存,压缩敌之生存,生存需要通过抵抗获得,生存本身其实就是抵抗,生存和抵抗联为一体,此即生存中的抵抗、抵抗中的生存。”[18]46

[1]日本防卫厅战史室.华北治安战:上册[M].天津:人民出版社,1982.

[2]唐山市党史研究室.冀东大暴动[M].北京:中共党史资料出版社,1988.

[3]晋察冀抗日根据地:第三册 大事记[M].北京:中共党史资料出版社,1991.

[4]中共中央北方分局.对冀热察工作的意见(1938年11月25日)[M]//文献与研究.北京:人民出版社,1986.

[5]姚锦.姚依林百夕谈[M].北京:中央党史出版社,2008.

[6]支駐步一会.支那駐屯步兵第一聯隊史: 通称号極第二九○二部隊[M].东京:大日本印刷株式会社,1974.

[7]铃木启久.我在冀东任职期间的军事行动[M]//河北文史资料选辑:12.石家庄:河北人民出版社,1983.

[8]李运昌.李运昌回忆录[M].北京:法律出版社,2006.

[9]李运昌,李中权,曾克林.冀东的抗日游击战[M]//冀辽热人民抗日斗争文献回忆录:3.天津:人民出版社,1987.

[10]中共唐山市委党史研究室.冀东革命史[M].北京:中共党史出版社,1993.

[11]冀东区党分委关于一九四一年春季反扫荡的经验教训[G]//北京地区抗日运动史料汇辑:5.北京:中国文史出版社,1992.

[12]郑紫明.在冀东热河战斗的几个片段[G]//峥嵘岁月:革命回忆录专辑.朝阳市:中共朝阳市委党史资料征集办公室,1984.

[13]华北方面军司令部.关于肃清剿匪与警备的指针(1939年3月6日)[G]//日本帝国帝国主义侵华资料选编:华北大“扫荡”.北京:中华书局,1998年.

[14]郭贵儒,张同乐,封汉章.华北伪政权史稿:从“临时政府”到“华北政务委员会”[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[15]娄平.打“治安军”战役[G]//冀热辽人民抗日斗争文献·回忆录:2.天津:天津人民出版社,1987.

[16]第十三军分区司令部命令(1942年4月14日)[G]//冀东武装斗争.北京:中共党史出版社,1994.

[17]石岛纪之.关于抗日根据地的发展和国内国际条件[C]//抗日根据地史国际讨论会论文集.北京:档案出版社,1985.

[18]黄道炫.战时中国的抵抗与生存[J].抗日战争研究,2016(1).