人为什么要死?

2018-01-17袁越

袁越

让我们从生物进化的角度,考察一下衰老和死亡究竟是怎么一回事。

死亡的N种方式

美国著名科学家兼政治家本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)曾经说过一句名言:“在这个世界上,只有死亡和税是逃不掉的。”虽然富兰克林说了两件无法避免的事情,其实他的本意是想告诉美国人民:你们别想逃税。因为死亡是肯定逃不掉的,无需解释,放在同一个句子里只是为了增加幽默感而已。

确实,死亡从来都被认为是所有生命的必然归宿,是一种无法逃避的宿命。达尔文写了那么多书,探讨了生命科学的方方面面,却没有在死亡这个问题上浪费一滴墨水,似乎这个问题根本不值得讨论。

但是,随着人类积累的自然常识越来越多,这个问题变得越来越不確定了。比如,细菌似乎是不会死的,只要条件允许,它们会永远分裂下去。而且细菌的分裂是平均地一分为二,让人很难分清谁是父母谁是儿女,因此也就很难定义细菌的寿命。如果周围环境恶劣,细菌就会变成孢子,暂停一切生命活动,耐心等待重生。这个循环可以一直延续下去,没有尽头。

高等动植物的细胞也有可能永远不死,比如科学家做实验用的人类细胞系就具备永生的能力,可以在培养皿里永远繁殖下去。这些细胞系大都取自病人的恶性肿瘤组织,比如著名的海拉细胞系(Hela Cell Line)就取自一位名叫海瑞塔·拉克斯(Henrietta Lacks)的美国黑人妇女,她已于1951年10月4日死于宫颈癌,但她的癌细胞至今仍然活着,而且遍布全世界。从某种意义上说,她也因此而获得了永生。

不过,传统意义上的永生在讨论多细胞高等生物时显得有点不合时宜,因为严酷的大自然总会想出各种办法杀了它们,比如饥饿、捕食、干旱、火灾、地震、暴风雨和传染病等等。这些死法不在本文的讨论范围内,各位读者也不会感兴趣。

大家最关心的肯定是自然死亡,即如果一切外部条件都满足的话,某种高等生物到底能活多久,最终的结局会是怎样的。目前地球上还活着的寿命最长的植物大概是加州的一种松树,据说已经活了4850年。寿命最长的动物存在争议,因为大部分动物没有类似树木年轮的东西,很难估算其真实年龄。不过有证据表明,某些种类的乌龟、鲨鱼、石斑鱼和蛤蜊能活到200岁以上,而像海绵和珊瑚这类低等海洋动物甚至可以活成千上万年,几乎相当于永生了。

但是,上述这些数字就是它们的绝对寿命吗?肯定不是,因为样本量太小了。我们为什么有足够的自信说人类的绝对寿命不会超过120岁?就是因为地球上已经生活过几十亿人,样本量足够大。同理,我们很可能并不知道果蝇或者小鼠的绝对寿命到底是多少,我们也不敢肯定以它们为样本的那些长寿实验延长的到底是它们的绝对寿命还是相对寿命,因为样本量不够。再拿人类做个类比:假设一个外星人想研究一下人类到底能活多久,他从地球上随便抓走100个人,关在笼子里养着,每天好吃好喝,你觉得他会得出怎样的结论呢?

因此,我们也许应该换个角度,考察一下各种生物的衰老速度,只有这样才能更准确地反映出不同物种的命运。

前文详细解释过衰老速度的测量,但当我们把视线转向整个生物圈时,衰老速度的测量方式就要变一变了。我们不可能去测每种生物的甲基化生物钟,就连它们的新陈代谢速率测起来也是很困难的。于是科学家们换了个方式,把死亡率视为衰老的衡量标准。换句话说,一种生物在自然界的死亡率越高,它的衰老程度也就越高。

还是拿人类做个类比:当我们年轻时,我们的身体各项机能都处于鼎盛时期,死亡率很低。当我们人到中年时,我们的肌肉和骨骼都会变弱,无论是捕猎能力还是对疾病的抵抗力都会变差,死亡率肯定就上去了。根据美国政府部门在2010年时所作的统计,20岁美国男性的死亡率是0.001,30岁时的死亡率是0.002,60岁时的死亡率一下子提高到了0.01,80岁时死亡率更是上升到了0.06,而100岁的美国男性的死亡率则是0.36,换句话说,100岁的美国男性当中有超过三分之一的人活不到101岁。

用这个方法来观察世间万物,我们会发现各个物种之间的差异巨大,不可能总结出一个普适的规律。比如大部分哺乳动物和鸟类都像人类一样,从中年开始持续衰老直到死亡。但像某些海鸟、三文鱼、章鱼、蜉蝣、三色堇和蝉等生物则是在一生的大部分时间均看不出任何衰老的迹象,直到某个节点,比如成功地繁殖了后代之后,便会迅速衰老并死亡,速度之快令人咋舌。另有一部分生物则不但不会衰老,反而会逆生长,即随着年龄的增加,死亡率变得越来越低。具备这种能力的生物包括海龟、鲨鱼、蛤蜊和龙虾等,它们的体积会随着年龄增长而变得越来越大,身体也会变得越来越强壮,因此也就越来越不容易死,直到某一天死于一场意外事故为止。

其中,北美龙虾的遭遇很具有代表性。美国东海岸曾经盛产龙虾,早期北美殖民者捕捞到的龙虾个头都非常大,有记录的最大龙虾重达20公斤!不过当时的美国人并不喜欢吃龙虾,甚至发生过监狱犯人抱怨伙食不好,因为每天都吃龙虾的事情。后来龙虾摇身一变,成为美食的象征,个头也就随之锐减,变成了大家熟悉的样子。

上面这个故事来自一本名叫《破解衰老密码》(Cracking the Aging Code)的书,作者是美国生物学家约什·米特尔多夫(Josh Mitteldorf)和科普作家多利安·萨根(Dorion Sagan)。两人在书中收集了大量类似案例,最后得出结论,地球上的生命进化出了各式各样的生活方式,衰老和死亡并不是所有生物的必然命运。

换句话说,两人认为衰老和死亡并不像大多数人想象的那样受某种自然规律的支配,而是被基因所控制的一种主动行为。

漏洞百出的衰老理论

要想证明自己提出的新理论是正确的,首先必须指出旧理论的错误之处。米特尔多夫和萨根在《破解衰老密码》一书中用了好几章的篇幅对旧的衰老理论一一进行了驳斥,听上去似乎很有道理。

首先,最早由物理学家们提出来的那两个衰老理论已经被证明是错误的,前文已经介绍过,不再赘述。之后由生物学家们提出来的三个衰老假说都曾经受到过追捧,至今仍有各自的拥趸。但米特尔多夫和萨根认为它们全都存在重大漏洞,并不能很好地解释衰老的原因。

生物学研究离不开进化论,著名的俄裔美国遗传学家提奥多西斯·杜布赞斯基(Theodosius Dobzhansky)曾经说过一句名言:“如果不从进化的角度去考虑,生物学的一切都将变得无法理解。”衰老理论自然也不例外,所以这三个关于衰老的假说都和达尔文提出的自然选择学说有很大关系。

第一个假说名叫“突变累积”,这一派相信衰老只存在于动物园,自然界是不存在衰老这回事的,大部分动物早就在衰老之前死于天灾人祸了。如果我们把自然选择的主人称为“老天爷”的话,所有那些导致衰老的坏基因都没有机会见到这位老爷子,因此也就根本没有机会被挑选,于是这些基因就被暂时保留了下来。如今人类登上了食物链的顶端,我们不必再担心被吃掉或者饿死了,这就给了那些坏基因一个表现自己的机会,这就是人类衰老的原因。

米特尔多夫和萨根反驳说,自然界是有衰老这回事的,活过中年的动物还是可以找得到的,只是数量没那么多而已。也就是说,坏基因其实是有机会被老天爷看到的,即使双方见面的次数不多,也有足够的时间被剔除。另外,新的研究发现,很多衰老基因属于保守的基因家族,在线虫、果蝇和小鼠中都能找到,这说明衰老基因不可能是侥幸逃过老天爷眼光的漏网之鱼,反而是被他老人家选中的幸运儿。

第二个假说名叫“拮抗基因多效性”,这一派相信有一类基因具备多种功能,年轻时是好基因,年老时就是坏基因。老天爷最关心的是繁殖,所以优先挑选那些能够在年轻时提高生殖效率的基因,至于它们老了之后是否会变坏,老天爷就不在乎了,这就是衰老的原因。

米特爾多夫和萨根反驳说,该假说问世时基因研究尚在襁褓之中,科学家们并不知道基因功能是很容易调节的,比如前文提到的甲基化就是其中的一种调节方式。如果一个基因在年老时变坏了,只要简单地将其关掉就行了,并不是一件多么困难的事情。但真实情况是,衰老基因的活性往往会在年老时被有意放大,这说明生物到了一定年龄后其实是在主动地选择自杀。

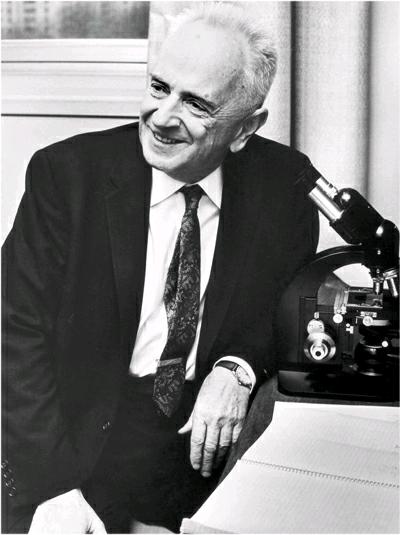

另外,很多实验发现,越是长寿的品种,繁殖力反而越强。比如前文提到过的麦克·罗斯博士所做的那个果蝇长寿实验,最终筛选出来的果蝇不但寿命变长了,而且繁殖力也提高了。要知道,“拮抗基因多效性”假说最初就是罗斯博士提出来的,这个实验结果让他感到非常困惑,因为按照他的理论,世界上是不应该出现既长寿又繁殖力强的品种的,两者应该永远是一对矛盾才对。于是他只能解释说这是因为实验设计有问题,实验员在筛选长寿果蝇的同时也无意中筛选了生殖力强的品种。但这个解释实在是太勉强了,很难服众。

第三个假说名叫“可抛弃体细胞”,这一派相信任何生物的可支配能量都是有限的,为了留下后代,生殖系统的健康肯定是要优先保证的,所以体细胞便被牺牲掉了。

米特尔多夫和萨根反驳说,该理论听上去似乎很有道理,但却和几乎所有的事实不符。比如,按照该理论,女性应该比男性活得短,因为女性为繁殖后代付出的代价远高于男性,可惜事实正相反;再比如,该理论预言孩子少的女性一定比孩子多的女性活得长,可惜事实证明两者没有差别;最明显的例子是,该理论预言吃得多的人一定活得长,可惜事实正好相反,饥饿疗法反而是唯一被证明有效的长寿法。

这个理论在解释一些动物行为时似乎很有效,比如三文鱼费尽千辛万苦逆流而上,产卵之后便迅速死亡,看上去似乎是死于心力衰竭。但研究发现,三文鱼其实是自杀的,它们在产卵后体内的肾上腺会分泌一种激素,触发一系列连锁反应,不但将自己的血管堵住,而且还会破坏自身的免疫系统,把自己的身体变成微生物们的食堂。如果用手术割除三文鱼的肾上腺,那么这条鱼就不会死了,说明它的能量并没有耗尽。

类似的案例还有很多,比如三色堇在开花后会很快死亡,但如果把花掐掉,三色堇就会在原来位置再开出一朵新的花,这个过程可以一直继续下去,说明它还是有潜力的。这些案例进一步证明,衰老和死亡都是由基因所控制的自杀行为。

英国分子生物学家罗宾·霍勒迪(Robin Holliday)在他撰写的那本经典科普著作《衰老——生命的悖论》(Aging-The Paradox of Life)中还举过一个例子,间接证明人类的衰老似乎也是由基因控制的一种主动行为。霍勒迪发现,人类的身体由各种不同的组织构成,它们的新陈代谢模式各异,细胞分裂的形式更是多种多样,但却都遵循着几乎相同的衰老时间表,在几乎相同的时间段内一起老去,这说明衰老是在一个“总负责人”的管理下按部就班进行的生理过程,因为只有这样才能最大限度地节约能量。

具体来说,人脑是由一大群不会分裂的神经细胞组成的,神经元总数从一生下来就固定了,此后只减不增。心脏也是由一大群不会分裂的心肌细胞组成的,它们要不停地工作一辈子,直到死亡。按理说,任何不会分裂的细胞的寿命都是有限的,不可能永远活下去,所以一个人只要年纪足够大,一定会得老年痴呆,因为这种病的本质就是神经细胞的丢失。同理,一个人只要活得足够长,最终一定会心力衰竭,因为心脏也是不可能永远跳下去的。

与此类似的还有眼睛的晶状体,其主要成分晶状体球蛋白也是不会再更新了,于是白内障就成为老年人最常见的疾病,甚至可以说是一个人衰老的标志。如今这种病可以通过现代医学的手段加以纠正,但在遥远的古代,这种病几乎可以宣判一个人的死刑了。

与此相反,皮肤则是由一大群极为活跃的皮肤细胞组成的,几乎每时每刻都在更新,每隔一个月就全部换一遍。但皮肤到了一定年纪也会衰老,事实上很多人就是根据皮肤的状况来判断陌生人年龄的。同理,人体的其他组织和器官,甚至包括骨骼,都是可以随时更新的,但它们也都在相同的时间段内开始衰老,极少例外。

更为极端的案例是人的牙齿,这是由矿物质组成的,几乎不能算是活物。牙齿的寿命完全遵从物理规则,人类所能控制的只有牙齿的厚度。巧的是,人类的牙齿厚度刚刚可以满足一个人正常地活过中年,再活下去的话牙齿都会一一脱落,没有例外。

类似的情况在任何其他哺乳动物中都是一样的,只是时间表有所不同而已。如果你去检查一只12岁的狗,它的身体状况肯定和一个60岁的老人差不多。换句话说,狗的神经细胞、心肌细胞、皮肤细胞和牙齿等等都是按照狗的时间表在工作的,大家仍然一起衰老,只不过衰老的速度是人类的5倍。

如果你再去检查一只2岁的小鼠,它的身体状况肯定和12岁的狗是一样的,以此类推。这些例子证明,控制衰老的不是时间,而是基因,一个物种的衰老速度和死亡时间全都是由基因统一控制的。

为什么会这样呢?一个小故事可以帮助大家理解其中的原因。传说美国汽车大王亨利·福特(Henry Ford)经常会去自家的修理厂巡视,目的就是看看旧福特车上哪个部件还没有坏,然后他就不再从那个部件的生产商进货,而是转去寻找更便宜的厂家为自己供货,因为他认为如果一个部件在整车都开坏了的时候还是好的,这就意味着这个部件当初买贵了,白花了冤枉钱。

米特尔多夫和萨根相信,我们每个人的身体里都住着一个福特,这就是为什么当我们进入老年时,身体的所有机能都同时垮掉了。要想延缓衰老,就必须先找到这个福特,然后逼着他改变主意。

进化论的四重境界

虽然听上去很有道理,但米特尔多夫和萨根提出的这个衰老理论并没有流行开来,这是为什么呢?事实上,我这次采访到的所有科学家都不认为衰老是大自然设计出来的,大家都倾向于认为衰老只是进化的副产品,是一个被动的过程。双方的差别,仍然必须从进化论中去寻找。

达尔文在《物种起源》一书中只字未提衰老的问题,似乎他觉得这件事无需讨论。事实上,如果当年的达尔文真的用心思考一下衰老问题的话,他很可能会对进化论产生怀疑,因为衰老和死亡太不符合进化论的预期了。试想,如果一种生物进化出了抵抗衰老的能力,它肯定会比其他同伴留下更多的后代,长此以往,地球上应该充斥着长生不老的生物才对。

关于此事的一个最可能的解释就是:达尔文认为衰老属于物理学范畴,长生不老是违反物理定律的,所以不值得讨论。但前文已经说过,长生不老并不违反物理定律,单细胞生物有很多都是长生不老的。后来科学家们又在多细胞复杂生物中发现了长生不老的例子,这就是水螅(Hydra)。这是一种非常简单的腔肠动物,具有极其强大的修复能力,只要环境适宜,水螅便可以一直活下去,永不衰老。

事实上,不仅是衰老,第一版达尔文进化论不能解释的事情还有很多,比如动物中普遍存在的利他主义行为,以及前文提到过的细胞凋亡(Apoptosis)。后者其实就是细胞自杀,早在19世纪40年代就被德国科学家首先发现了。不知道达尔文当年是否听说过这件事,如果答案是肯定的话,很可能进化论又要难产了,因为达尔文肯定无法解释为什么有的细胞会选择自杀,这不等于自己把自己排除在竞争之外了吗?这样的细胞怎么可能在严酷的生存竞争中胜出呢?

不过这事不能怪达尔文,当年的他并不知道基因的存在,不明白遗传到底是怎么一回事,所以第一版进化论的基本单位是个体,自然选择的对象也是个体,这是进化论的第一重境界。

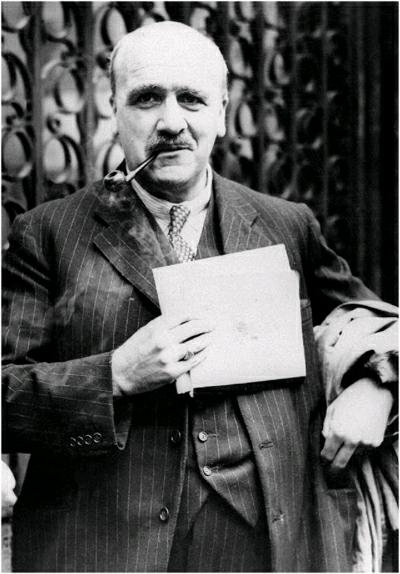

基因被发现之后,进化论很快上升到了第二重境界,个体的位置被基因取代,成了自然选择的直接作用对象。英国生物统计学家罗纳德·费舍尔(Ronald Fisher)和英国(后入印度籍)遗传学家约翰·霍尔丹(J.B.S.Haldane)是这套基因理论的鼻祖,但英国生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)则被公认为是该理论最好的诠释者,他撰寫的《自私的基因》(The Selfish Gene)一书更是把这一理论变成了一个家喻户晓的流行语汇。

自私基因理论很好地解释了遍及动物界的利他主义行为。比如,工蜂之所以甘愿牺牲自己成全蜂王,是因为蜂王可以更好地传递自己的一部分基因;再比如,第一个发现敌情的猴子之所以甘愿冒着生命危险向同伴发出警告,是因为同伴们也携带有自己的一部分基因……

细胞凋亡现象也很容易用基因理论加以解释。目前科学界公认,细胞凋亡源于细菌时代,当时整个地球可以被看成是一锅细菌浓汤,里面除了各种细菌外,还有数量更多的噬菌体(Bacteriophage)。这东西其实就是细菌的病毒,本身不具备繁殖能力,必须侵入到细菌体内,利用细菌自身的DNA复制系统进行繁殖,然后将宿主杀死,自己破壁而出,再去入侵新的细菌。当年的细菌们进化出了很多办法对付噬菌体,可都不怎么成功,最终一种细菌进化出了自杀这个办法,即在病毒侵入自身后立即自杀,不给噬菌体繁殖的机会,从而保住了周围那些和自己具有相同基因的同伴们。也就是说,自杀的细菌牺牲了自己的身体,保住了自己的基因。

当然了,利他主义也是有个度的,这在很大程度上取决于对方到底有多少你的基因。比如,一般人为什么对待自己的儿子比对待自己的侄子更好?这是因为儿子和自己有一半的基因都是相同的,而侄子只有四分之一基因和自己的一样。这种基于基因理论的计算方式虽然看上去非常冷血,但却是进化生物学的基石。事实上,自从自私基因理论问世后,进化生物学才终于成为一门能够和物理化学平起平坐的“严肃”学问,因为科学家们普遍相信科学的基础是数学,如果一门学问仅仅建立在观察和推理的基础上,是很难上升到理论层次的。

但是,基因理论的出现却把进化生物学分成了两大派别,彼此争论不休。一个是数学派,每天的工作就是计算各种行为模式的基因概率;另一个是田野派,依然把大量时间花在野外观察上。虽然也有不少人对于两种研究方法都不排斥,但总的说来这两派的差异相当明显,谁也不服谁。不过,由于数学毕竟代表着至高无上的科学真理,所以目前数学派占了上风,主流进化生物学的话语权基本上是被数学家们把持的。

这两派在不少问题上持有不同意见,其中最大的分歧就是对于“群体选择”(Group Selection)的态度。以英国著名进化生物学家约翰·梅纳德·史密斯(John Maynard Smith)为代表的数学派相信自然选择在绝大多数情况下都只会作用于个体,群体选择不太可能成为进化动力。但田野派却不同意这个观点,他们在野外观察到很多案例,说明个体经常会为了群体的利益而做出牺牲,比如很多动物会主动调节自己的生育力,避免种群数量超标,因此群体同样有可能是进化的主体。

“群体选择”可以看作是进化论的第三重境界,“如何解释衰老”就是这一境界最好的试金石。“田野派”大都是群体选择学说的拥趸,他们坚信衰老就是为了照顾群体的利益而被进化出来的,因为衰老的受益者只能是群体,这是显而易见的事实,有无数野外观察到的案例为证。大多数“数学派”虽然也同意衰老的受益者是群体,但他们认为衰老是不可能被进化出来的,因为数学计算结果不支持这个想法。这个计算所用到的数学工具相当复杂,这里仅举一个很可能是过于简单的例子帮助大家理解:假如一个由“衰老者”组成的正常群体中出了个不会衰老的“作弊者”,其后代的数量肯定要比“衰老者”更多,“衰老者”就会慢慢变少,直到消失。

但是,衰老毕竟是无法否认的现实,于是“数学派”想出了很多基于自私基因理论的假说来解释衰老的原因,前文提到的那三个衰老理论都是这一派的成果。不过,最近也有一批“数学派”的科学家声称自己找到了证据,证明群体选择理论有可能是正确的。但迄今为止这两派谁也没有完全说服对方,因此群体选择理论尚不能作为公理被写入教科书。

米特尔多夫和萨根显然是支持群体选择理论的,但两人又更进了一步,认为目前的群体选择理论只是把自然选择的对象从个体变成了群体,本质上仍然是鼓吹你死我活的生存哲学。两人相信自然选择的对象应该是整个生态系统,进化绝不仅仅是个体之间、基因之间或者群体之间的优胜劣汰,而是整个生态系统的协同演进,这就是进化的第四重境界,只有按照这个思路来思考衰老问题,才能明白为什么大自然会进化出衰老这件事。

事实上,按照这个想法,死亡才是大自然的最终目的,衰老只是让你不得不接受命运安排的一项措施而已。如果这个想法是对的,那就意味着衰老是一种自杀行为,如果人类想要延缓衰老,就不能再“顺应自然”了,因为大自然的本意就是让你死。

两人之所以会有这个奇怪的想法,是有其深刻的历史原因的。《物种起源》出版之后的头几年,进化论曾经遭到过宗教徒们的疯狂抵制,但达尔文的思想很快就赢得了更多人的支持,原因是当时有很多社会学家把进化论理解成了血淋淋的优胜劣汰。这个解释非常符合刚刚兴起的欧洲资产阶级的生存哲学,有着非常广泛的群众基础,所以才会流传得如此广泛。后来出现的基因理论更是为种族歧视提供了理论基础,费舍尔本人就是纳粹提倡的所谓“优生学”的坚定支持者。

这种状况直到上世纪60年代才出现转机。当时有一批科学家综合了最新的研究成果,认为此前以费舍尔等人为代表的所谓“新达尔文主义”(Neo-Darwinism)并不能真正体现出进化的复杂性,他们相信不同物种间的分工协作同样是生物进化的基本原则,甚至更有可能是进化的主要方式。这一派的代表人物就是萨根的生母,美国马萨诸塞大学的遗传学家琳·马古利斯(Lynn Margulis)。她认为真核细胞的线粒体不是慢慢进化出来的,而是被一种微生物吞进去的细菌的后代。双方各取所需,相互合作,最终形成了一种共生的关系。这个假说在当时可以说是惊世骇俗,很少有人相信,但如今越来越多的证据表明她是对的。

马古利斯之所以敢于大胆地挑战旧观念,与60年代风起云涌的嬉皮士運动有很大关系。这场运动把矛头对准了资本主义制度,后者的思想基础之一就是建立在自由竞争基础上的新达尔文主义。作为马古利斯的儿子,多利安·萨根同样反对自由市场经济。在他看来,不受制约的资本主义制度就好像是失去控制的蝗灾,总有一天会把有限的自然资源攫取干净,然后大家一起完蛋。于是,米特尔多夫和萨根提出了这个新假说,认为衰老和死亡就是大自然进化出来维持生态平衡的武器,如果没有死亡,生态系统注定将会崩溃。

应该说两人的愿望是很好的,但他俩的推理过程跳跃得太厉害了,存在不少漏洞,迄今为止尚未得到数学家们的支持,所以这套理论并没有被主流科学界所接受,仅仅是一个假说而已。话虽如此,两人在《破解衰老密码》一书中提出的很多问题确实值得我们思考,因为现有的衰老理论实在是没法让人满意。

追根溯源

那么,有没有不需要借助美好的理想,仅仅基于现有的知识体系就能解释清楚的衰老理论呢?答案是肯定的,比如英国伦敦大学学院的生化学家尼克·莱恩(Nick Lane)在2015年出版的《至关重要的问题:为什么生命会如此?》(The Vital Question:Why Is Life The Way It Is?)一书中就做过一个大胆的尝试。这本书简直可以说是一本波澜壮阔的生命史诗,莱恩从生命的起源开始讲起,用严密的逻辑推导出生命的诸多奇特性质到底是如何产生的,其中就包括性和衰老。莱恩证明有性生殖和衰老死亡其实是一枚硬币的正反两面,两者是共同出现并一同进化的。

这本书开始于一个旷世天问:为什么细胞的形态是如此之单调呢?这个问题听上去似乎有点奇怪,但却是进化生物学领域的一个千古之谜。众所周知,生命的基本单元是细胞,所有的生物都可以按照细胞的不同分成原核和真核两大类,其中真核生物(Eukaryote)包括原生生物(阿米巴)、真菌、植物和动物这四界,虽然旗下物种形态各异,但细胞内部的构造却出奇地相像,其生化反应类型也极其单一,几乎可以肯定是源自同一个祖先,而且之后就再也没有发生过大的改变了。原核生物(Prokaryote)曾经被认为只有细菌这一类,但后来发现还有一类古细菌(Archaea),其DNA复制机理和蛋白质合成机制均和细菌有很大的不同,反而更像真核细胞,所以应该单独算一类。

换句话说,地球上的所有生命虽然看上去千奇百怪,但实际上仅有细菌、古细菌和真核生物这三大类,这是很不寻常的事情。要知道,生物进化的一个最大特征就是复杂多样,很多我们能够想到的功能都不止一次地被进化出来过。比如多细胞生物至少独立地进化出了5次,飞行能力至少独立地进化出了6次,眼睛更是独立地进化出了几十次,为什么细胞本身反而只是独立进化出了3次呢?

莱恩认为,这个问题和基因关系不大,必须从细胞的能量利用方式中去寻找答案。在他看来,近年来DNA的关注度太高了,让大家忘记了能量对于生命而言有多么重要。细胞种类之所以如此之少,原因就是能量利用方式很难改变,这一点限制了细胞的想象力。

具体来说,目前已知的所有细胞的能量全都来自跨膜质子梯度,即细胞膜两侧的质子浓度差异。这个差异导致了细胞膜两侧产生了电压差,驱使质子从浓度高的一侧向浓度低的一侧转移,能量就是在这个过程中产生的。

这个过程的学名叫作化学渗透偶联(Chemiosmo-tic Coupling),其本质就是前文提到过的氧化还原反应,只不过中间加了个膜而已。最早发现此机理的是英国生化学家皮特·米切尔(Peter Mitchell),他因为这项发现而获得了1978年的诺贝尔化学奖。莱恩将米切尔称为“继达尔文之后最伟大的生物学家”,因为这个发现是继进化论、相对论和量子理论之后最为反直觉的科学理论。该理论刚被提出来时很多人都不敢相信,生命竟然采用了这样一种既复杂繁琐又极不可靠的能量利用方式。莱恩认为,此事的原因就在于最早的生命采用的就是这种方式,而能量对于生命而言实在是太重要了,此后的所有生命形式只能继续沿用这一方式,没有任何试错的余地。

顺着这个思路,莱恩提出了一个大胆的猜想。他认为地球上的生命很可能起源于海底的碱性热液喷口(Alkaline Hydrothermal Vent),从喷口喷出的含有氢气的碱性热液遇到海水后形成了一个天然的质子梯度,为含碳无机物转化成有机物提供了能量。与此同时,海底岩石内部状如海绵的细小缝隙为有机物提供了一个个小小的避风港,这就是原始细胞的雏形。

但是,这种能量利用方式有个致命的缺点,那就是细胞膜表面积是有上限的。我们可以把细胞膜想象成太阳能电池板,板的总面积限制了总发电量的大小。根据简单的数学原则,单位体积的细胞所能分配到的细胞膜表面积和细胞直径成反比,也就是说,细胞的体积越大,细胞内部每个细胞器所能分到的能量就越少,这就限制了原始细胞在进化上的想象力。根据最新研究,细菌早在40亿年前就诞生了,但直到今天细菌仍然是一种极为简单的单细胞微生物,无论是细胞体积还是基因组都非常小。已知最大的细菌基因组只有1200万个核苷酸(ATCG),这么小的基因组是很难支撑起任何复杂的生命形态的。

转机出现在距今大约20亿年前,地球上首次出现了真核细胞,突破了细胞膜带来的能量限制,从此地球生命发生了翻天覆地的变化,不但很快就进化出了多细胞生物,而且还首次出现了有性生殖方式。最重要的是,衰老终于登上了历史舞台,成为只有真核生物才有的新性状。所以说,要想理解衰老到底是怎么回事,首先必须搞清楚从原核细胞到真核细胞的转变是如何发生的,以及这个转变究竟意味着什么。

莱恩认为,原核向真核的转变关键在于线粒体,这是专门为真核细胞提供能量的微型发动机,食物中的能量分子在线粒体中被氧化,产生的能量以三磷酸腺苷(ATP)的形式被释放出来供细胞使用。这个过程仍然需要用到化学渗透偶联反应,因此线粒体所产生的能量同样是和线粒体膜的表面积成正比的,但因为每个细胞内都含有成百上千个线粒体,这就大大增加了膜的总面积,所产生的能量要比仅靠细胞膜产生能量的原核生物多得多。据统计,人体所有细胞内的线粒体膜表面积加起来约有1.4万平方米,大致相当于4个足球场那么大,一个人的所有能量需求就是靠这1.4万平方米线粒体膜的内外压力差来产生的。

关于线粒体的来源曾经有过很多理论,目前是马古利斯提倡的内共生学说占了上风。1998年,美国生物学家威廉·马丁(William Martin)在此基础上又提出了一个更加具体的方案,被称为氢气假说(Hydrogen Hypothesis)。该假说认为第一个真核细胞是由一个古细菌吞噬了一个细菌而产生的,这个古细菌是依靠氢气生活的,而它吞进去的细菌能够生产氢气,正好为宿主提供了最需要的东西。

一个细胞吞噬另一个细胞并不是什么新鲜事,但被吞进去的细胞居然没有死,还被宿主“招安”,成为宿主生命的一部分,则是极为罕见的事情。事实上,莱恩相信这样的事情在地球生命的前20亿年历史中只发生过一次,屬于极小概率事件。但这个偶然事件却产生了一个极具震撼力的后果,那就是真核细胞的诞生。如今地球上的真核细胞之所以如此相似,就是因为它们全都来自20亿年前发生的那个极小概率事件。

如果莱恩的猜测是正确的,那就说明即使宇宙中的某个星球上真的出现了生命,也极有可能一直停留在单细胞细菌阶段,无法进一步进化出复杂的多细胞生物,更不用说高级智慧生物了。换句话说,人类的出现是真正意义上的小概率事件,我们很可能是茫茫宇宙中的一群孤独的智者。

关于宇宙生命的讨论暂时告一段落。必须承认,这一节内容太多,逻辑相当跳跃,可能不太容易理解。不过读者不必理会,只需知道生命最重要的特征并不是遗传,而是能量的使用,发生在20亿年前的一次极小概率事件造就了第一个真核细胞,从此细胞的能量限制被打破,一系列震惊世界的大事件从此拉开序幕。

没有线粒体就没有性生活

让我们把目光转向20亿年前,看看那个刚刚吞噬了另一个活细菌的古细菌究竟会如何行事。首先,被吞进去的那个细菌进入了一个非常安全的环境,迅速地繁殖起来。作为宿主的古细菌是乐见其成的,因为它需要细菌产生的氢气为自己提供能量。渐渐地,这个细菌进化成了原始线粒体,继续为宿主提供能量。但这样一来,宿主细胞内便同时有了两套基因组,一套负责细胞本身,一套负责线粒体,这就相当于一个帝国内部有了两套领导班子,早晚要出事。

果然,处于劣势的原始线粒体基因组首先投降了,线粒体内部的基因片段不断地跑出来,并被一一整合进了宿主的基因组内,这就相当于线粒体把自身的控制权交给了宿主,看似对线粒体不利。但其实这是一件对双方都有利的转换,因为这样一来线粒体在自我复制的时候就不必每次都复制一大堆基因了,这就加快了自身的繁殖效率,同时宿主也在这一转换中节约了能量,减少了线粒体的维护成本。

但是,随着越来越多的线粒体基因被整合进宿主的基因组,一些细菌病毒也跟了进去,并最终进化成了内含子(Intron)。内含子的概念解释起来比较复杂,读者不必理会,只需知道它们是残存的病毒片段就行了。内含子的出现逼得宿主细胞进化出了一层新的保护膜,把自己的基因组保护起来,这就是细胞核的由来。从此,真核细胞诞生了。

因为有线粒体提供充足的能量,所以真核细胞终于可以养得起一个庞大的基因组了,于是真核细胞的基因组便越来越大了。比如人类基因组包含30亿个核苷酸,是细菌基因组的数百倍。不过人类基因组还算小的,已知最大的真核细胞基因组含有1000亿个核苷酸,这在原核生物中是不敢想象的。另外,由于线粒体是在细胞内部活动的,这就打破了细胞膜总面积对能量生成的限制,于是真核细胞的体积也迅速膨胀起来。如今真核细胞的平均体积已经达到了原核细胞平均体积的1.5万倍!这是个巨大的变化,再像细菌细胞那样“无组织无纪律”就不行了,于是真核细胞进化出了很多不同类型的细胞器,比如内质网、高尔基体、溶酶体和中心体等等,它们就像是细胞内部的微器官,大大提高了真核细胞的组织性和纪律性,工作效率也大大增加。

换句话说,线粒体的诞生导致细胞发生了一系列连锁反应,为复杂生命的出现做好了准备。这一过程很像是人类社会发明了农业,食物来源有了保障,这才出现了复杂的社会分工和组织结构,出现了现代意义上的国家,人类文明终于迈上了一个新的台阶。

随着国家的扩张,管理权不可能全都集中到中央政府手里,地方政府和机构也要保留一定的自治权。同理,线粒体也并没有把全部基因都转移到细胞核内,自己仍然保留了一部分DNA,这是因为“化学渗透偶联”是一个极其精细的化学反应,对蛋白酶的三维结构的精确度要求特别高,这就要求线粒体基因组内专门负责编码这几个酶的基因尽可能地靠近线粒体膜,以便能随时针对外部环境的变化而迅速做出反应。举例来说,人类的线粒体基因组包含大约1.6万个核苷酸,不到原来那个细菌基因组的百分之一,但却包括13个重要基因,负责编码能量生产过程所需的那几个最重要的蛋白酶。

也就是说,经过这么多年的进化,如今的真核细胞内仍然包含有两套各自独立的基因组,其中核基因组负责编码组成线粒体的绝大部分蛋白质,线粒体基因组则负责编码线粒体中最重要的那几个蛋白质,两者必须结合在一起才能组装成一个完整的线粒体。但是,这两套基因组毕竟是各自独立的,于是它俩之间的相互配合便成了一个问题。

在讨论这个问题之前,让我们先来看看这两个基因组各自都是如何保持健康的。

先来看核基因组。众所周知,基因突变无法避免,这是生命进化的原动力,没有基因突变就没有我们的今天。但是,绝大多数基因突变都是负面的,生物体必须通过自然选择将其淘汰。细菌很容易解决这个问题,因为细菌的基因组都非常小,而且细菌相互之间经常交换基因,术语称之为“基因水平转移”(Horizontal Gene Transfer),这就保证了细菌基因组的流动性,便于“老天爷”看到单个基因的表现,然后从中筛选。但是,真核生物的基因组都非常大,即使分成了一个个染色体也都嫌太大了,再加上细胞核的保护,真核生物便没法通过“基因水平转移”来交换基因,于是基因的流动性就不存在了。如果真核细胞再像原核细胞那样采取一分为二(即有丝分裂)的方式进行繁殖,问题就来了。

假设有一条染色体,上面有个非常重要的基因,哪怕变一点都不行,这个基因后面跟着一个次要的基因,虽有好坏之分但却没那么重要,于是这个次要基因就相当于攀了门高亲,它再怎么差都不会被淘汰了。长此以往,染色体上的那些次要基因就会变得越来越差,这显然是不行的。

真核细胞如何解决这个难题呢?答案是有性生殖。当年达尔文在《物种起源》一书中极少谈性,这当然不是因为他有什么道德禁忌,而是因为达尔文本人很难理解为什么大自然会进化出有性生殖这件事,这样不就把优秀的个体特征稀释掉了吗?想象一下,假如有一头长颈鹿进化出了长脖子,能够吃到树顶上的叶子,这是很有优势的个体特征。但当它和另一头不那么高的长颈鹿交配后,生下的孩子应该介于兩者之间,这不就等于丢掉了这个优势吗?还有,从繁殖效率的角度来看,无性生殖显然效率更高,有性生殖不但效率低下,甚至还要冒着找不到配偶的风险,这是何苦来呢?

这个谜团直到基因被发现后才逐步解开。原来,有性生殖过程当中最重要的一步就是基因重组,也就是来自父母双方的染色体两两配对,然后相互交换基因片段,这就相当于打破了基因之间固有的绑定关系,让基因“流动”了起来,只有这样才能让“老天爷”看到单个基因的表现,从而把表现差的基因清除出去。

换句话说,有性生殖虽然降低了繁殖的效率,但却大大提高了核基因组的质量,所以当真核细胞出现之后,很快就进化出了有性生殖。目前地球上所有的真核生物都会在生命的某个阶段采取有性生殖的方式繁殖后代,没有例外。

线粒体基因组的情况比较复杂。这是个很小的基因组,所以它肯定只能跟在核基因组后面走,逼着自己学会适应有性生殖方式,没有其他选择。照理说,当两个性细胞彼此融合之后,线粒体肯定也会混杂在一起,如果一方带来了不好的线粒体,就会被稀释,从而躲过“老天爷”的筛选,于是包括人类在内的绝大部分真核生物采取了一种极端的方式,即受精卵内的线粒体全部由卵子提供,精子只负责提供核染色体,一个线粒体也不贡献,这就避免了彼此遮掩的情况,便于大自然淘汰坏的线粒体。

但是,这是个过于简单的解释。事实上有很多生物采取了不同于人类的策略,即精子和卵子全都为受精卵提供线粒体,这是为什么呢?莱恩认为,这是和线粒体的数量和突变率有关的。线粒体数量越多,突变率越大,就越会采取人类的方式。不过这里面的计算过于复杂,和衰老关系不大,本文不再赘述。

总之,莱恩证明线粒体的出现使得真核细胞的基因组变得非常大,于是真核生物进化出了有性生殖,保证了基因的质量不会下降。接下来,莱恩又用一套严密的逻辑论证了线粒体的出现为什么会导致衰老,这是这本书最精彩的篇章。

衰老是怎么回事?

在莱恩看来,衰老的核心就是核基因组和线粒体基因组的不匹配,这就是为什么只有真核生物才有衰老,原核生物都是永生的。

让我们先来考察一下真核生物中的异类,也就是前文提到過的那个几乎永不衰老的海绵(Sponge)。这是世界上结构最简单的多细胞动物,其体细胞的分化程度非常低。海绵平时不需要行动,所以海绵细胞内的线粒体数量很少,工作效率也不高,因此海绵线粒体的突变率很低,不太容易出现坏的突变。

海绵的生殖分无性和有性两种。无性生殖时,海绵身体的任何一个部位都能单独发育成一个新的个体;有性生殖时也类似,其身体的大部分体细胞均能转化成生殖细胞,然后两两交配,生成受精卵。因此,即使海绵身体的某个部分出了问题,其他健康部位立刻再生出一个新的就行了,这个过程可以一直持续下去,不会影响下一代的健康,因为坏基因都在这一过程中被淘汰掉了。

如果真核生物都是像海绵这样的简单生物,那么衰老也许就不会出现了,但是,因为蓝藻细菌的贡献,地球大气在24亿年前首次出现了氧气成分。这是一种非常活跃的气体,它的存在极大地提高了生命的能量利用效率,具备行走能力的高等动物终于出现了,并且很快就获得了进化优势。此时再来考察一下线粒体的情况,就会发现高等动物是不能按照海绵的方式进行繁殖的,因为高等动物的身体结构太过复杂,对线粒体的质量提出了更高的要求。

就拿人类来做个例子。人体细胞是高度分化的,各个器官分工协作,少一个都不行。如果某个器官的线粒体出了问题,导致这个器官出了毛病,那么整个人就都活不成了。为了防止出现这种情况,人类的受精卵变得越来越大,里面含有的线粒体数量达到了惊人的10万个左右,这是因为受精卵在分裂时,线粒体是随机被分配到两个子细胞当中去的。如果受精卵内的线粒体数量太少,那么其中混有的坏线粒体就有可能在胚胎发育过程中被集中到某个后代细胞中去,导致某个组织或器官出现问题。只有当受精卵的线粒体数量足够大时,才有可能避免出现这种情况。

换句话说,高等动物高度分化的身体结构对胚胎的早期发育提出了很高的要求,胚胎中的任何一个细胞都不能掉链子,否则就会影响整个器官,然后波及到全身。于是高等动物进化出了超大体积的卵子,里面含有超多的线粒体,这就解决了胚胎发育的线粒体质量控制问题。

另外,像人类这样的陆地动物是需要满地乱跑的,这种生活方式需要大量的能源,于是人类线粒体的工作效率非常高,繁殖速度非常快,突变率也随之大大提升。已知人类线粒体基因组的突变率达到了核基因组的10~50倍,远高于海绵,于是人类体细胞中的线粒体出现坏变异的可能性变得非常大,不可能再像海绵那样随便从身上割下一块肉就可以再生出一个新人了。于是,为了保证后代的线粒体的健康,人类进化出了专门的生殖细胞系,在出生后不久便将它们冻结起来,不再参与任何生理活动,尽可能降低基因突变的可能性。比如人类的卵母细胞在女性胚胎发育的早期就被保护起来,成年后每次排出的卵都是从这几个被保护起来的卵母细胞分裂出来的,其中的线粒体质量有保证。

莱恩把这个现象总结成了一句话,叫作“不死的生殖细胞,短命的身体细胞”(Immortal germline,mortal body)。大意是说,生命就像一条河,流过的水分子每时每刻都不一样,但河流的名字却永远不变。细心的读者一定会发现,这句话和前文提到过的“可抛弃体细胞”理论非常相似。没错,两者本质上说的是一回事,只是细节不同而已。

总之,莱恩认为高等动物活跃的生活方式对能量提出了很高的要求,使得保护线粒体质量成为一项重要任务,于是高等动物进化出了相对独立的生殖细胞系,它们完全不参与任何其他生命活动,专心负责繁殖。生殖细胞的存在解放了体细胞,让后者可以尽情发育成身体所需要的样子,比如肌肉细胞、神经细胞和免疫细胞等等。这些高度分化的体细胞不必考虑自身的繁殖问题,它们唯一的工作就是帮助生殖细胞完成繁殖任务,之后就可以被抛弃了,这就是为什么所有动物的寿命都和发育期成正比,只要发育完成了,身体就没用了。

那么,这些体细胞是如何被抛弃的呢?答案就是细胞凋亡。研究发现,所有真核生物的细胞凋亡全都遵循同一个模式,其核心就是线粒体。当线粒体工作效率下降时,自由基便会泄露出去,这是一个信号,会触发一系列生化反应,导致呼吸作用停止,跨膜电压消失,细胞彻底失去了能量来源,很快就被饿死了。

细胞凋亡机理刚被发现时,科学家们都不明白为什么线粒体会让细胞自杀。莱恩则相信,这套细胞凋亡系统本质上和细菌为了对抗噬菌体而进化出来的细胞凋亡系统是一样的。当20亿年前那个古细菌吞噬了细菌之后,这套系统便被带入了宿主体内,并承担起了监控线粒体质量的任务。

前文提到,真核细胞内存在两套基因组,它们共同为线粒体编码,这就相当于同一个线粒体却有两张设计图纸,彼此之间必须配合得严丝合缝才能组装成一个高质量的线粒体。如果双方因为某种原因不再匹配了,生命体就必须将这个细胞除去,免得连累其他细胞,这就是为什么自由基泄露会启动细胞自杀程序,因为这是线粒体质量下降的标志。

当真核生物进化到多细胞阶段时,急需一套惩罚机制来管理那些不服从大局的细胞,于是这套细胞凋亡机制又被征用了,并在很多其他场合发挥了重要作用。比如我们的手在胚胎发育早期就是一团均匀的肉球,然后肉球表面的四个细胞团开启了自杀模式,其余部分则继续生长,这才长出了五根手指。如果这个过程没控制好,开启自杀模式的细胞团多了一个,最终就会生出来一个六指儿。

成年后的多细胞生物也经常需要依靠细胞凋亡功能来清除掉不合格的细胞,大部分癌细胞就是这样被清除出去的。据统计,一个成年人每天都有600亿个细胞是通过细胞凋亡被清除掉的,约占人体细胞总数的千分之一。

从这个例子就可以看出线粒体有多么重要。莱恩认为,生命就是不断地抵抗熵增的过程,这个过程每时每刻都需要消耗大量能量,一旦能量供应跟不上能量需求,其结果就是衰老和死亡。作为真核细胞所需能量的唯一供应商,线粒体掌管了真核生物的生杀大权,线粒体的健康极限就是真核生物的寿命极限。

既然如此,动物们只要进化出高质量的线粒体不就可以长寿了吗?答案并不像大家想象的那么简单。前文说过,线粒体的遗传模式和核基因组不一样,双方必须相互配合才行。高等动物受精卵中的线粒体全都来自卵子,但核基因组却有一半来自精子,因此卵子的每一次受精都是撞大运,碰上合适的精子皆大欢喜,碰上不合适的就会倒霉一辈子,所以大多数高等动物都学会了对受精卵进行预筛,即把不合格的胚胎剔除出去,这样就不会浪费资源了。对于人类来说,这就是流产。据统计,人类有大约40%的妊娠是以流产告终的,很多流产就连母亲都觉察不出来。莱恩认为,其中很多流产的原因就是线粒体基因组和核基因组不匹配,導致线粒体质量出了问题。

但是,基因组之间的匹配没有最好只有更好,线粒体的质量究竟要达到什么样的标准才能不被筛除呢?答案必须依照动物的生活方式来决定。比如,飞行需要耗费大量的能量,因此所有会飞的动物对线粒体质量的要求都非常高,这就是为什么绝大多数鸟类对于配偶都极为挑剔。很多进化生物学家都对雄鸟为什么会进化出如此艳丽的羽毛感到不解,达尔文曾经说过,他每次想到孔雀的羽毛就“感到恶心”,因为这件事太不符合进化论的预期了。但在莱恩的理论体系里,这件事变得很容易解释。雄鸟羽毛上的色素是很难合成的,需要高质量的线粒体提供能量,所以莱恩认为雄鸟羽毛其实就是展示自己线粒体质量的一个广告牌。

还有一点也很重要,那就是雄鸟的性染色体是ZZ,雌鸟是ZW,和人类正相反。很多和线粒体有关的基因都在Z染色体上,所以雌鸟的线粒体基因大都来自父亲,这就是为什么鸟妈妈在择偶时必须十分挑剔,否则她的女儿就会遭殃。不过,挑剔的结果就是鸟类的生殖能力相对较低,一只雌鸟一年往往只能生一窝。

再来看看小鼠的情况。小鼠的生活范围很小,也不用飞,不需要特别优质的线粒体就能活得很好,如果母鼠也像鸟妈妈那样挑剔的话,就没有必要了。于是,小鼠对于胚胎质量的要求要比鸟类低很多,其结果就是小鼠的体力虽然不如鸟类,但繁殖力比鸟类强。

总之,真核生物的生命就是一场体力(Fitness)和繁殖力(Fertility)之间的较量,两者是一对天生的矛盾,鱼和熊掌永远不可能兼得。这场竞争最终一定会达成某种平衡,平衡点的位置取决于该生物的生存策略。

莱恩的这套理论很好地解释了为什么鸽子和小鼠的体重差不多,新陈代谢速率也相近,但绝对寿命却相差10倍,原因就在于鸟类的线粒体质量高,其自由基泄露速度是同等体重的哺乳动物的十分之一。有趣的是,唯一会飞的哺乳动物蝙蝠的线粒体质量和鸟类更相似,寿命也相应地比同样体重的小鼠长很多。

这套理论还解释了为什么饥饿疗法、锻炼身体和低碳水化合物饮食会延缓衰老,原因都是自由基。研究结果证明,人在饥饿、运动和低碳饮食时,其线粒体的工作效率会更高,自由基就更不容易泄露。

总之,莱恩认为衰老的原因就是线粒体基因组和核基因组之间的不匹配所导致的线粒体质量下降,自由基随之泄露,损伤了细胞,触发了细胞凋亡。之后,如果自杀的细胞被新细胞替换,皆大欢喜,这就是年轻时的状态;如果来不及替换,活细胞的数量就会越来越少,这是老年时的状态;如果细胞凋亡过程出了问题,导致这个细胞没有死透,只是失去了分裂能力,它就会变成前文提到过的衰老细胞,导致一系列问题。

线粒体有没有可能永远保持健康?答案是否定的。因为基因总是会发生变异,两套基因组不配合的情况一定会发生。不过人体是不在乎这个的,因为生殖细胞早就被保护起来了。当繁殖任务完成后,身体再怎么衰老就无所谓了。

再拿人类的文明发展做个类比。狩猎采集阶段人类都是以小团体的方式生活的,团体规模很长时间都没有变化,这就是原核生物。当人类发明出农业后,食物来源有了保障,于是就出现了大型部落,进而出现了国家,这就是真核生物和高等动物。国家内部复杂的机制早晚会出乱子,于是再强大的国家也有被灭的时候,这就是身体的死亡。但人类文明并不会因此而中断,因为人还活着,只是换了个国号而已,这就是生殖细胞的永生。

读到这里也许有人会问,大自然为什么没有进化出另一套能量生产方式,杜绝两套基因组之间的不匹配现象呢?莱恩认为,这个结果恰好说明进化是没有远见的,而是缺乏顶层设计,走一步看一步,出现一个问题就解决一个问题,然后再去迎接新的问题,最终的结果就是我们今天看到的一团乱麻。生命就是这样一步一步走到了今天,今后也将会按照这个方式继续一步一步地走下去。未来的世界将会怎样?谁也无法预测,这就是生命最有魅力的地方。

结语

说到长寿,人类其实是最没有资格抱怨的灵长类动物。我们的寿命几乎是黑猩猩的两倍,其他灵长类动物更不是我们的对手,人类可以说已经达到了灵长类的极限,这是为什么呢?答案可以从人类的生活方式中去寻找。

现代智人诞生于非洲大草原,祖先们的绝对速度不如猎豹,绝对力量不如狮子,虽然学会了使用工具,但原始工具的作用有限,他们凭什么称霸非洲?答案就是长跑。我们的祖先是非洲草原上长跑成绩最好的选手,这项技能对线粒体的质量提出了很高的要求。事实上,人类的线粒体质量是灵长类动物当中最好的,这就是人类长寿的奥秘。

人类的长寿带来了诸多好处。比如,人类婴儿的大脑可以有充足的时间发育,少年们可以有充足的时间学习知识,成年人可以有充足的时间发明创造出新的技能。我们甚至可以说,正是因为长寿,我们的祖先这才有了充足的时间,慢慢进化出了超高的智商,最终成为了地球的主人。

(参考资料:《The Vital Question:Why Is Life The Way It Is?》,Nick Lane;《Life Ascending:The Ten Great Inventions of Evolution》,Nick Lane;《Crack the Aging Code》,Josh Mitteldorf & Dorion Sagan;《Aging-The Paradox of Life》,Robin Holliday;《A Life Decoded,My Genome,My Life》,Craig Venter;《Epigenetics of Aging》,Trygve Tollefsbol)