蛛网膜下腔出血预后因素分析

2018-01-17周宏叶淑萍王丽靖刘丽萍

周宏,叶淑萍,王丽靖,刘丽萍

蛛网膜下腔出血(s u b a r a c h n o i d hemorrhage,SAH)是由多种病因所致的脑底部或脑及脊髓表面血管破裂,血液流入蛛网膜下腔的急性出血性血管病。SAH是神经内科常见急症,占出血性卒中的20%,死亡率及致残率高;脑动脉瘤是其最常见的病因,占80%~90%。既往多采用外科开颅手术治疗动脉瘤,近年来采用脑血管造影后介入治疗取得了较好的效果。现对我院3年来收治的120例SAH患者的临床资料进行回顾性分析,总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性收集2012年7月-2015年8月神经内科收治的SAH早期行数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)检查的120例病例资料。

1.2 方法 120例全部经急诊头计算机断层扫描(computed tomography,CT)诊断SAH,其中112例发病72 h内急行DSA检查,8例为1周内检查,所选病例Hunt/Hess分级均在3级以下;120例均明确存在动脉瘤,位于脑底动脉环的108例,多发动脉瘤(2个以上)4例。介入治疗组直接采取血管内介入治疗——血管内弹簧圈栓塞术。未行介入组以药物治疗为主,即静脉滴注尼莫地平及抗纤溶止血剂,两组患者住院期间药物治疗区别是介入治疗组不应用抗纤溶止血剂。全部患者平均住院时间为3~4周,随访患者在出血后6个月内是否发生死亡、再出血或者脑血管痉挛。

1.3 统计学方法 用SPSS 16.0统计软件进行数据分析。两组间计数资料的比较使用两独立样本的χ2检验,计量资料的比较采用两独立样本的t检验。影响患者预后的因素,采用多因素Logistic回归分析,以患者在6个月内是否出现死亡、再出血或者脑血管痉挛中任一结局作为因变量,性别、年龄、高血压、高脂血症、高同型半胱氨酸血症等作为自变量进行分析。所有检验均采用双侧检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

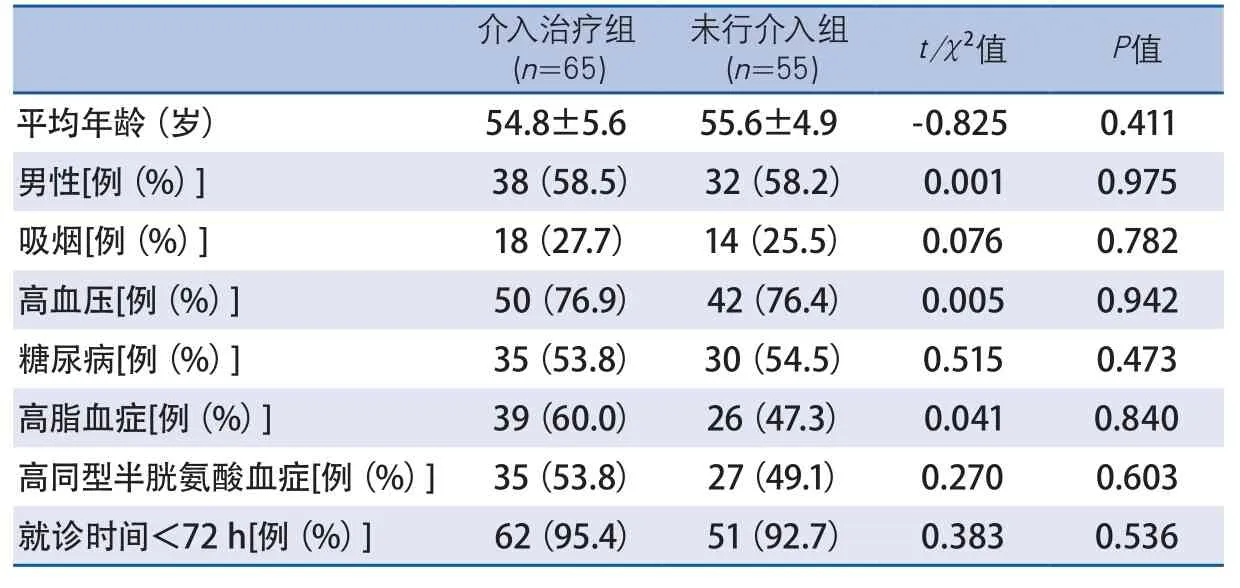

表1 患者的一般情况及危险因素

表2 影响患者预后的单因素分析

2 结果

2.1 两组危险因素比较 介入治疗组65例中,男38例,女27例,年龄35~75岁;未行介入组55例中,男32例,女23例,年龄32~78岁(表1)。发生SAH的患者主要伴有高血压、糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症、吸烟等常见的卒中危险因素;未发现危险因素的患者有6例;伴有单一危险因素的30例;其余均存在2种以上危险因素。

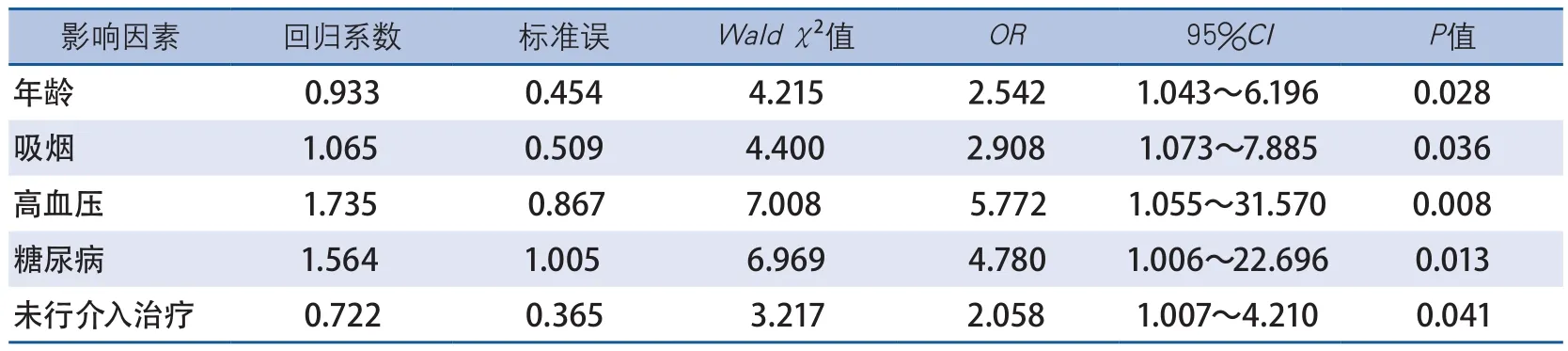

2.2 两组预后因素比较 以出血后6个月内是否出现死亡、再出血、脑血管痉挛不良结局之一分为良好结局组和不良结局组。将单因素分析中有统计学意义的因素纳入多因素Logistic回归分析,结果显示,患者的年龄、吸烟、高血压、糖尿病、未行介入治疗是影响预后的危险因素(表2、表3)。

3 讨论

SAH是常见的急性出血性卒中,具有发病急、致死率及致残率高的特点,脑动脉瘤是主要的发病原因[1-2],本次研究除6例未找到危险因素外,均合并有高血压、糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症、结缔组织病、吸烟、饮酒等卒中危险因素,而且大多数存在2种以上危险因素,这说明它们在动脉瘤的形成过程中起着重要的作用,具有较密切的相关性。近年来的研究表明,大多数动脉瘤是由血流动力学改变和(或)血管内皮细胞损害诱发的退行性血管性损伤所致[1-2],因此应重视控制和纠正危险因素。

本研究中患者发病年龄主要集中在40~55岁,与文献相符[3-5];这个年龄组正好处于壮年阶段,是家庭和社会极其重要的成员,因此如何改善SAH的预后,从而降低致残率、致死率是至关紧要的问题。本研究显示,发病年龄、合并危险因素多少等也对预后有一定影响,其中主要有吸烟、高血压、糖尿病[6-8]。本次研究中介入治疗组和未行介入组比较,通过早期DSA后尽快行血管内介入治疗,可以明显降低再出血率以及脑血管痉挛的发生,改善了预后,提高了生活质量。因此,早期的血管内介入治疗可以作为SAH急性期的首选。但是介入栓塞治疗手术费用高,对医院硬件设备及人员要求较高,这限制了其广泛开展。本研究不足之处是病例纳入不是随机选择,应进一步完善改进;另外没有把未做脑血管造影的病例纳入共同研究分析。

表3 影响患者预后的多因素Logistic分析

[1] 冯韶辉. 自发性蛛网膜下腔出血28例临床分析[J]. 中国社区医师,2014,30(36):28,31.

[2] 简国庆. 颅内动脉瘤性蛛网膜下腔出血不同时机开颅手术及血管内治疗的疗效及预后因素分析[J]. 中国实用神经疾病杂志,2014,17(2):23-25.

[3] 李炳森,吴嘉禧. 蛛网膜下腔出血介入治疗的临床分析[J]. 中国医药指南,2014,12(8):86-87.

[4] 马强,苗锋,张淇,等. 颅内动脉瘤介入栓塞术治疗蛛网膜下腔出血临床疗效评价[J]. 中国现代药物应用,2016,10(6):96-97.

[5] 黄充,李志强. 影响颅内动脉瘤性蛛网膜下腔出血预后的相关因素分析[J]. 中华老年医学杂志,2016,35(6):596-599.

[6] DE OLIVEIRA MANOEL A L,MANSUR A,MURPHY A,et al. Aneurysmal subarachnoid haemorrhage from a neuroimaging perspective[J].Crit Care,2014,18(6):557.

[7] ALFOTIH G T,LI F,XU X,et al. Risk factors for re-bleeding of aneurysmal subarachnoid hemorrhage:meta-analysis of observational studies[J]. Neurol Neurochir Pol,2014,48(5):346-355.

[8] HUKKELHOVEN C W,STEYERBERG E W,HABBEMA J D,et al. Predicting outcome after traumatic brain injury:development and validation of a prognostic score based on admission characteristics[J]. J Neurotrauma,2005,22(10):1025-1039.