毛泽东为何说“准备好了敌人可能不来”

2018-01-15李炼石

李炼石

“准备好了敌人可能不來,准备不好敌人就可能来。”这是1964年夏季毛泽东在听取周恩来等汇报战备工作时说的一句名言。在当时复杂严峻的安全形势下,毛泽东的这句话强调了战争准备和战略威慑的重要意义,反映了他关于战争与和平问题的辩证法思想。

中华民族爱好和平,中国不会主动“走出去”挑起侵略战争,所以对新中国来说,战争只有一种可能,就是敌人“来”,把侵略战争强加给中国。上世纪50年代以来,中国周边爆发了大大小小多次战争,美国、苏联等大国一度施加了严重的战争威胁。可以说,在建立新中国之后很长的一段时间里,敌人不仅真的“来”过,而且更是随时可能“来”。毛泽东指出,敌人“来”和“不来”看似截然相反,实则对立统一;仗打与不打、若打打成什么局面,看似操之在人,实则操之在己。“准备好了敌人可能不来,准备不好敌人就可能来”,关键就在“准备”二字。

思考“准备”的事情,还要从新中国成立之初说起……

“提高斗志,随时准备打击侵略者”

1949年10月1日,当毛泽东在天安门城楼上庄严宣告新中国成立之时,人民解放军还在为全中国人民的彻底解放艰苦作战,祖国大地到处是多年兵燹带来的残垣颓圮。积贫积弱、百废待兴的中国在国际社会所能依靠的只有苏联及其他社会主义国家,只能采取“一边倒”的外交战略。1949年12月,毛泽东访问苏联,次年签订了《中苏友好同盟互助条约》,规定缔约双方加强友好合作,在双方中的任何一方受到日本及其盟国的侵袭而处于战争状态时,缔约国另一方即尽其全力给予军事及其他援助。这个条约于1950年4月11日正式生效,其意义正如毛泽东所说:使中苏两大国家的友谊用法律形式固定下来,使得我们有了一个可靠的同盟国,这样就便利我们放手进行国内的建设工作和共同对付可能的帝国主义侵略,争取世界的和平。

新中国的发展建设正在逐渐步入正轨,国家安全又有了苏联的支持,毛泽东判断:“目前的国际情况对我们是有利的”,一方面是因为我们依靠苏联和社会主义阵营,另一方面是因为世界各国人民反对帝国主义的斗争正在日益壮大,只要全世界和平和民主的力量团结起来,新的世界大战是可以制止的。当时对我国的安全形势有一个形象的比喻,叫做“背靠沙发面朝东”,这里的“沙发”就是指苏联。在“一边倒”的外交战略下,我国大陆的西北、东北等广袤地区都是相对安全的战略大后方,战争威胁主要来自东部沿海的美国及其支持的蒋介石集团。

1950年朝鲜战争爆发。毛泽东密切关注战争态势,下达了做好打仗准备的指示:

“我们要有充分准备。”

“我们要随时准备对付美帝国主义来侵略。我们所进行的军事、政治、经济、文化等各方面的建设事业,都要考虑到敌人就在面前这个情况来讨论和决定。”

中国派出志愿军入朝参战,很快便取得了战场的主动权,沉重打击了美国的嚣张气焰。在这种情况下,美国及其所支持的蒋介石集团虽然不断在我国东南沿海进行袭扰,但始终没有制造大的事端。所以这一时期毛泽东认为尽管存在军事对峙,但是朝鲜战场外的大规模战争一时打不起来,对安全形势的判断总体上是相对乐观的。

即便是在有苏联的支持且安全形势判断相对乐观的情况下,毛泽东也十分重视战备工作,提出应当不断加强我国的军事力量,继续扩大我国的国际统一战线活动,从军事上和政治上制止或者推迟战争的爆发,保证万一爆发战争我军能够立即给予有力的还击。

作好战争准备,就要有具体措施。首先是抓紧和平机遇,利用好沿海地区相对良好的发展底子加强工业建设和防御工事的修建。毛泽东是这样说的:

“说马上要打第三次世界大战,是吓唬人的,我们要争取10年工夫建设工业,打下强固的基础。”

“不说10年,就算5年,我们也应当在沿海好好地办4年的工业,等第5年打起来再搬家。”

“好好地利用和发展沿海的工业老底子,可以使我们更有力量来发展和支持内地工业。”

针对我国东西部工业发展不平衡的状况,毛泽东也从战备的角度加以考虑,要求新建的工业企业选址要向我国腹地、西部倾斜,这样“使工业布局逐步平衡,并且有利于备战”。为了防备美国和蒋介石集团的攻势,我国还在东南沿海地区修建了大规模、分层次的防御工事。

“仗打不起来,但要搞个保险系数”

朝鲜半岛的战事刚刚告一段落,国际形势又发生了新的变化。1954年,法国殖民者撤离越南后,美国政府在越南南方扶植了亲美的傀儡政权,掀起对北方的人民民主政权和越南共产党的新的战事。时隔一年多,赫鲁晓夫在苏共二十大上的“秘密报告”引起了轩然大波,随后爆发的波匈事件更诱发了社会主义国家阵营的空前震荡。赫鲁晓夫多次借“长波电台”“联合舰队”等企图控制中国,1958年又指责解放军炮击金门是中国方面擅自行动,破坏了《中苏友好同盟互助条约》,还亲自上阵挑起了中苏两党的论战,结果两党的分歧逐渐扩大为两国关系的疏远乃至恶化。此外,赫鲁晓夫还努力与美国缓和关系,进一步孤立中国。

在这种情况下,毛泽东对安全形势有了新的判断。他认为,虽然目前的国际条件对我们的社会主义建设事业总体是有利的,但是帝国主义势力还在包围着我们,这个事实并没有改变。我们仍然要在思想上保持高度戒备,随时准备应付可能的突然事变。毛泽东说:

“仗打不起来,但要搞个保险系数。”

“不论任何工作,我们都要从最坏的可能性来想、来部署,我们都先准备好了就不怕了。”

毛泽东深知,“能战方能止战”,在战场上得不到的东西,在谈判桌上同样不可能得到。如果只作和平的打算就会吃亏,只有认真准备打仗才能有效地威慑敌人。

面对帝国主义的战争威胁怎么办?毛泽东认为:既然是战争是怕也打、不怕也打,倒不如不怕。毛泽东给大家鼓劲说:“每天总是怕,在干部人民里头不鼓起一点劲,这是很危险的。我看,还是横了一条心,要打就打,打了再建设。”endprint

在毛泽东看来,要制止戰争,只有做好准备、拿起武器。1959年3月,他回答美国客人提问时说:“到全世界没有一个人害怕战争的时候,世界上就不会有战争了。”

在这种判断下,毛泽东主张战争准备要和经济建设的形势相适应,一方面要大规模办好民兵师,让人民自己武装自己,以便在爆发战争时能够全民皆兵,让敌人陷入人民战争的汪洋大海、“寸步难行”;另一方面要精减部队员额,节省军费用来发展尖端武器技术。

他建议,解放军从300万裁减至200万,腾出军费来购置先进装备和研制中程导弹等武器,并号召全军和科研工作者下决心拿下尖端技术,要“抓两头”,一头抓科研试制,一头抓工业基础。

为了应对美国等国家的核威胁,毛泽东强调要自力更生研制原子弹、核潜艇等。

在物质准备之外,毛泽东还多次强调要加强政治动员、人员训练和思想准备,他指示部队抓紧时间进行军事训练,在敌人“来”之前集中时间将需要学的军事科目抓紧学好,做到有备无患。不管敌人来不来、何时来,我国先做好准备,确保“当帝国主义不顾一切后果向我国发动侵略战争的时候”,我们能够“立即给予有力的还击”。

“要在物质上和精神上准备打仗”

进入20世纪60年代,中苏两党长期积累的分歧终于扩大为两国的对立。1960年7月,苏联单方面撤走援华专家,再一次严重破坏了两国关系,中国“一边倒”的外交战略难以为继。

从1960年开始,苏联在我国新疆挑拨民族矛盾,多次挑起武装冲突,酿成1962年的伊犁、塔城事件,中苏边境局势紧张。而在中国南部边境,美国政府在肯尼迪就任总统后,将越南战争从扶植傀儡政权升级为直接派兵参战的“特种战争”,严重威胁我国边境安全。

在这种“黑云压城”的严峻形势下,1961年8月,毛泽东在会见拉美客人时,说了这样一些话:“可能不打,但也可能打”,“按照社会主义阵营的意见,按照各国共产党的意见和各国劳动人民的意见,是不要打的”,“但如果按照帝国主义以及它在各国的走狗的意见,那就要打”。在这种情况下要做最坏的准备,因为“这么做了准备,也许可以不打”。

毛泽东的意思很明确,能战方能止战,战争在表面上看操之于人,但从更深层来看打与不打实际上也操之在己,战争准备足够充分就可能威慑敌人、避免战争,反之敌人就会乘虚而入。

毛泽东的这番话,很快得到了历史的检验。1962年,印度无视我国争取和平解决领土争端的努力一再挑衅,解放军被迫还击,中印边境自卫反击战爆发。当年10月下旬,解放军利用来犯印军战线较长、据点分散的弱点,集中兵力进行大规模迂回、包抄,打歼灭战,并拔除了印军的不少据点,很快取得了战场的主动权。10月24日,中国政府主动向印方提出了双方军队停火并各自后撤20公里。然而,印度政府悍然拒绝了和平建议,并大肆增兵。11月中旬起,解放军对来犯印军予以坚决反击并再次取得胜利。11月21日,中国军队宣布单方面停火并后撤20公里,接连失利的印军才终于有所收敛。

战胜方能促和,只有充分准备、有把握打胜仗才能遏止战争升级,把敌人逼回谈判桌。

1963年,在听取中印边界东段自卫反击作战情况汇报时,毛泽东对与会人员强调:

“你们总要准备打仗,不要以为天下太平、四方无事。”

“只搞文,不搞武,那个危险。”

“各大区的同志,省委的同志,中央的同志,你们要准备打仗。”

正是在毛泽东的“准备打仗”的思想指导下,我军作了周密的战备部署,并配合主动有力的政治、外交斗争,才使得印军不敢再次来犯。

“准备好了敌人要来也好办。”中印边界冲突为这句话做了极好的注脚。

严峻的安全局势一时间并未因为我们暂时的军事、政治胜利而出现根本的缓和,反而一再证明了毛泽东“准备打仗”这句话沉甸甸的分量。

中印边境停火之后,战争危险并未完全解除,蒋介石集团对大陆的袭扰也始终没有停止。1963年,美国在通过各种渠道猜测中国将于次年试爆第一颗原子弹,甚至制订了多种向中国施压乃至直接采用技术手段打击中国核设施的作战计划。这样一来,我国北方边境面临着苏联的巨大压力,南方边境面临美国的虎视眈眈,西部中印战争的硝烟刚刚散去,东南沿海蒋介石集团挑起小规模冲突不断。毫不夸张地讲,当时的中国可以说处于敌对势力的“四面包围”中,面临空前严重的战争威胁。

毛泽东敏锐地察觉到了战争的威胁。但是当时中国原子弹、核潜艇还没有研制成功,海军和空军的建设也是刚刚起步。我们对战争形势的考虑仍然是立足于将敌人“放进来”再“关门打狗”,依靠全民皆兵将敌人一步步消灭掉。对国防力量还十分薄弱的中国来说,打仗只能采取这种办法,这就需要比较大的战略纵深,需要保存实力打持久战。但是,当时中国刚刚走出经济最困难的时期,生产和生活还远未恢复,当务之急是恢复经济,这在毛泽东和其他领导同志中间也曾经形成共识。1964年春,国家计委根据中央指示,制订了《第三个五年计划(1966-1970年)的初步设想》,提出将国民经济的首要任务由原来的以发展重工业为基础改为大力发展农业,基本解决人民生活“吃穿用”方面的困难。

但是,不容乐观的安全形势迫使毛泽东重新思考备战和经济调整二者的优先问题。这年4月25日,一份来自解放军总参谋部作战部的报告说,当时我国的基础设施建设状况和人口、工业的地域分布等十分不利于国防,全国14个百万人口以上的大城市集中了超过一半的机械、化学和国防工业以及大量密集的人口,一旦爆发战争,铁路、公路、桥梁和内河航运尚不足以及时疏散这些人口和设施,战时防空压力巨大。同时,我国主要大型水库的紧急泄水能力不足,如面对突如其来的军事破坏将酿成严重灾难。

这个报告引起了毛泽东的高度重视,他批示组织专门小组研究解决方案。从这年5月起,毛泽东就开始在不同场合反复强调备战的问题:帝国主义的战争威胁不断加强,要准备打仗,我们准备好了没有?endprint

1964年5月10日,毛泽东听取“三五”计划设想的汇报,不时插话,他提出,农业和国防工业是“两个拳头”,而基础工业则是“一个屁股”,这就强调了大规模加强基础工业建设的重要性。

不久,毛泽东在中央工作会议上再一次强调,在核战争条件下一定要建设大后方。也正是在这次会议上,毛泽东从备战的角度出发,第一次将全国划分为一、二、三线地区。这次会议吹响了新中国延续10多年的国防战备“三线建设”的号角,整个中国的经济格局从此开始发生深刻的转变。

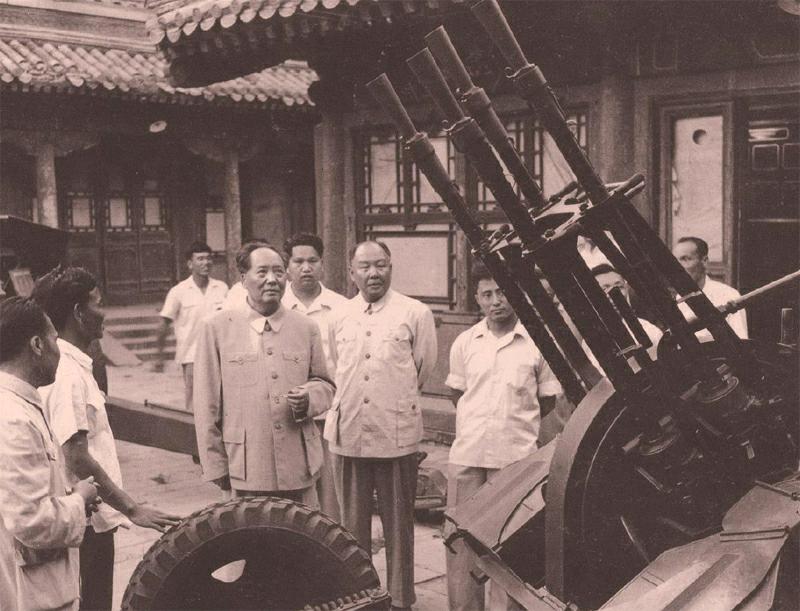

按照毛泽东的设想,一、二、三线是按我国的地理区域划分的,大体上东部沿海地区和边疆省份为第一线;中部为第二线;西南、西北和中部省区的腹地为第三线。就这样,战备建设被提到了新中国成立以来从未有过的高度。正是在这年的7月2日毛泽东说了本文开头的那句名言。原话是这样的:

“有人说怕敌人不来用不上,不是浪费吗?那不对,一定要搞,准备好了敌人可能不来,准备不好敌人就可能来。敌人来了总要打掉一些坛坛罐罐。”

“把一切都准备好,准备好了,敌人要来也好办,趁我们还在的时候再打它一仗,也好。”

毛泽东号召开展三线建设就是这句名言的直接背景。

尽管耗费巨资的大规模战备建设在一定程度上影响了国家正常的经济调整和人民生活的改善,后来也有学者对此提出过质疑,但是,战备的必要性和紧迫性,只有看清当时历史大背景的人,才能得出客观的结论。当然,历史也很快给出了答案。

1964年8月初,美国悍然挑起了“北部湾事件”,派遣军舰和战机对越南北部展开军事打击,大批作战人员和军事装备随即抵达北部湾。美国时隔10多年再一次将战火烧到中国家门口。中国政府发表声明,指出“美国对越南民主共和国的侵犯,就是对中国的侵犯,中国人民绝不会坐视不救”。毛泽东本来计划沿黄河考察工作,这时临时取消了这个计划,在声明稿上重重地写下了这样的批示:“要打仗了,我的行动得重新考虑。”

这样严阵以待的姿态无疑对美国侵略者起到了威慑作用,毛泽东十分敏锐地察觉到了这一点。

8月13日,毛泽东在北戴河会见越南领导人黎笋时说:美国人“很焦虑”“不想打”,朝鲜战争的时候美国人以为中国没有准备,结果中国就“打了一个它没有料到的仗”,而现在中国则有所准备,因而美国侵略者“来”和“不来”更会再三掂量,不至贸然扩大战事。

紧接着,毛泽东着眼具体形势,一方面指出远离东南沿海和北部中苏边境的西南腹地作为三线建设的重点,是为“大三线”;另一方面他还强调要“以大区或省为单位搞点军事工业”,沿海、沿边和各省要搞兵工厂,一旦打起仗来各地不能仅仅指望其他地区的物资调运,“武装起来,做到人自为战,做到有准备就不怕”,是為“小三线”。

1964年8月17日起,中央书记处召开会议,会议根据毛泽东的讲话精神,研究决定在人力物力财力上对三线建设给予充分保证:一方面新建项目要放在三线地区,另一方面要着手将一线地区的项目有计划、有步骤地搬迁到三线地区;一、二线的企业要有重点地开展技术改革。

这样,我国经济建设的重点从原先重点解决“吃穿用”全面转到战备建设上来。

这年11月,毛泽东在听取西南三线建设工作汇报时要求大家在战备方面吸取斯大林和蒋介石的教训,他说“斯大林一不做工事,二不搬厂,三不准备打游击战,只是仓促撤退”,蒋介石则是“没有搬,搬得很少,他是靠外国生活的,靠我们在敌后牵制住敌人,才保住重庆”。

毛泽东还说,战备工作就是在同敌人抢时间,攀枝花的钢铁工业若搞不起来,“我睡不着觉”,“你们不搞,我就骑着毛驴去那里开会”;“现在不为,后悔无及”。

形势所迫。毛泽东这时的焦急不难想见。

“战争不准备不行,有备无患”

战争从来就有打与不打两种可能,准备好了敌人不来怎么办,岂不造成极大的浪费?毛泽东着重回答了这个问题:“你天天说打仗,他不来打怎么办?那不变成了周幽王起烽火?这是我叫起来的,你不叫,打来了怎么办?战争不准备不行,有备无患。”

在毛泽东看来,后方建设起来当然是为了预备敌人来,而敌人如果不来也没有什么浪费,“粮食储存一些有好处,反正要吃的。棉布存一点也有好处,反正要穿的”。

毛泽东还强调,战备建设不能以牺牲老百姓的生活水平为代价:“第一是老百姓,不能丧失民心;第二是打仗;第三是灾荒。计划要考虑这3个因素。脱离老百姓,毫无出路。”

著名的“备战,备荒,为人民”的口号,就是根据毛泽东的这个讲话精神提出的。

三线建设主要强化的是我国的战略后方,侧重在物质上的准备。1964年10月勃列日涅夫担任苏共中央总书记后继续敌视中国,随着中苏边境压力的逐渐增大,毛泽东也反复强调在思想上准备打仗的重要性。他的话,句句苦口婆心:

“我们要准备,不但准备帝国主义整我们,还要准备帝国主义和修正主义合伙整我们。”

“军队过去是三大任务:打仗、筹款、做群众工作……我们还是要恢复过去的三大传统,要准备打仗,要生产,还要做群众工作。”

“设想如果出现了像日本占领时候的情况,到处被占领了,你没有两手怎么成?”

“准备打,也许打不起来;不准备打,打起来就措手不及了。这点在人民中间要进行宣传。”

1969年3月,苏联在中苏边境大肆增兵,军队多次在珍宝岛制造战端,解放军被迫反击。在听取战斗情况汇报时毛泽东说:“苏联现在在乌苏里江的挑衅,还不能联系到大战,这不过是一个开端就是了。但我们看了这样一个行动,就可以看到前途,看到它的社会帝国主义的野心。它甚至想首先消灭中国的原子基地。”

毛泽东进一步强调,应对战争威胁的办法,就是加紧战争准备。他说:“南方各省都要准备两手,东北、华北、西北要准备打仗。东北、华北、西北要准备苏联来,南方各省要准备美国来。他们没有来,我们做好了准备,他们真的来了,我们也不吃亏。没有准备就要吃亏。”

一个多月后,毛泽东在中共九届一中全会上讲话,再一次指出要在物质和精神上准备打仗:

“过去讲过的,就是要准备打仗。无论哪一年,我们要准备打仗。人家就问了,他不来怎么办呢?不管他来不来,我们应该准备。不要连造手榴弹都要中央配发材料。手榴弹到处可以造,各省都可以造。什么步枪、轻武器,每省都可以造。这是讲物质上的准备,而主要的是要有精神上的准备。精神上的准备,就是要有准备打仗的精神。不仅是我们中央委员会,要使全体人民中间的大多数有这个精神准备。”

“我赞成这样的口号,叫做‘一不怕苦,二不怕死。”

“准备好了敌人可能不来,准备不好敌人就可能来。”这句名言在4年多后再一次被历史证明。中苏珍宝岛冲突,以苏军失利而告终。勃列日涅夫等苏联高层领导人大为震怒。据美国媒体报道,苏联计划用导弹对中国进行“外科手术式的核打击”。在毛泽东的号召下,我国许多企业转向军工生产,国民经济处于临战状态,大批工厂搬迁到交通闭塞的山区,北京等大城市开挖地下工事,最初即因备战而兴起的三线建设再次掀起了高潮。苏联最终没有对中国实施核打击,这其中当然也有苏联自身国际战略的权衡,但更重要的因素还是中国早已有所准备。美国前总统尼克松曾评价说:若不是中国严阵以待,苏联有能力在30分钟内对中国的战略力量进行突然而致命的打击。没有充分的战争准备,后果不堪设想。

历史的演进充分说明,能战方能止战,要想消灭战争,必须拿起武器。战或不战,看似操之于人,实则操之在己。endprint