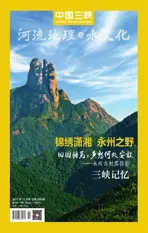

叩访零陵古城

2018-01-13文紫湘编辑田宗伟

◎ 文 | 文紫湘 编辑 | 田宗伟

历史是一座虚掩着大门的庭院,你可以推门而入径直走进去,就像一头莽撞的野牛闯进菜园。或者,你谨小慎微,甚至有些犹豫,轻轻地敲门,生怕惊动了冥冥中熟睡的主人。在一阵耐心的等待后,你小心翼翼地推开了那扇虚掩着的大门。庭院深深,梧桐寂寞,你踩在撒满时光落叶的泥地上,默默等待着主人的苏醒。而主人已半寐半醒千余年,你莽撞也好,斯文也好,它理也不理。你只能捡拾起那些散落于岁月尘埃里的历史碎片,精心擦拭,方能感知其深藏其内的光亮……

蘋岛采诗:找寻潇湘之渚的浪漫意蕴

走进这座古城,我并没有感受到所谓苍茫古色,没有被岁月遗忘的零落和凋敝。我感到自己既是走在过去,也是走在未来,更是实实在在地走在现在,走在当下。只是,我手里握着的是一个古老而又古老的地名。我揩拭着这个名字。

零陵,是夏代以前就出现在华夏大地上的三十四个古地名之一,其得名与中华始祖舜帝南巡有关。司马迁《史记》载:“舜……南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑,是为零陵。”零陵即是舜陵,其范畴囊括整个潇湘流域,其城廓最终落基于潇湘二水汇合之处。因境内有“永山永水”,又名永州。史称零陵“距水陆之冲,当楚粤之要,遥控百蛮,横连五岭,梅庾绵亘于其前,衡岳镇临于其后”,镇东北可入中原之腹地,控西南扼广西边陲之咽喉,因此历来为兵家必争之地,三国时张飞大战零陵即是有名的战例。零陵或潇湘流域的两个核心地理标识,一是九嶷山,一是潇湘渚。九嶷山距零陵城200余里,潇湘渚却近在城郊。因此,核心中的核心自是别称蘋岛的潇湘渚。而我漫步的第一站也正是潇湘渚——蘋岛。

从大西门对岸的霞客渡乘船,顺潇水而下,约摸一刻钟,就可以看到浮于潇湘二水汇合处宽阔江面的一片绿洲,那正是蘋岛。远望蘋岛,只觉是个整体,靠近了才发现其实有二块洲渚。大洲约九百亩,以一沟回水与小岛相隔。小岛约五十亩,即通常意义上所说的蘋岛。其形有如椎圆橄榄,又如浮萍之叶,其上竹蕉繁茂、古树参天,二水分派潆之,“若龙口含珠”。春夏时节,河水暴涨,洪峰裹挟,岛屿随波摇晃,时隐时现,隔岸相望,颇为壮观,是谓“蘋洲春涨”。至若秋雨霏霏,夜色四合,风抚翠竹,雨打芭蕉,淅淅沥沥,撩人情思,被誉为“潇湘夜雨”。如此山光水色,洋溢着无尽的诗情画意,历来文人墨客流连忘返,歌咏不止。

唐人曾在这个岛上筑庙祭祀舜之二妃娥皇、女英,称潇湘二妃庙,“凡旱干水溢,随所祷辄应如响”,后为祭祀方便,迁于东岸西瓜岭。清光绪年间,邑人王德榜、席宝田捐资在岛上修建蘋洲书院,至今完好,书院里丹桂古木及青石板廊道即彼时栽种和铺垫,历一百三十余年矣。其登岛码头,都是青石垒砌,牢固大气。更早的香樟古树,约四百岁树龄,挺拔参天,绿荫如盖,彰显着这个小小岛屿的深长底蕴。据说一个叫李达的零陵人就是从这个小岛上的学堂里发蒙求学,一步一步走向二十世纪上半页中国革命大舞台的。我想,在漫长人生历程中,这个小岛上的风声、雨声、读书声,一定是在那个立志“鹤鸣九皋,声闻于天”的青年心中久久地回荡,未曾息绝。

蘋岛风光 摄影/蒋新国

踩着厚实的青石条登上小岛,仿佛就进入了一处弥漫着文化气息的心灵净土。从宽敞的坪旷踩过,前面即是蘋洲书院的门楼,跨过门楼就是宽约二米的书院中轴廊道,廊道由青石板铺就,已被昔日的学子和三百年岁月的脚步踩出了锃亮的青光。两边是繁茂的丹桂树,掩映着两侧的长条学房,外围是香樟树和其他杂木,荆蔓柳条延至水湄。有小道于树荫之下回环全岛,容二人并肩踱步,长约六百米,十来分钟即可绕回原点。春夏登岛,已是鸟语花香,绿意盎然。可以想见,这些堪称古木的丹桂树在清秋来临以后,将是何等地浓郁飘香,沁人肺腑。我望着小岛四面江水,波光粼粼,清流荡荡,徐徐而前,就这样隔绝两岸烟火,隔绝人世尘寰,给人的感觉真的有如世外桃源。

就是这样一个小岛,就是这样一块清绝之地,蕴结了中国文学史中最为浪漫旖旎的词汇——潇湘。我想,无论从外形到内涵,这两个字都称得上是汉语中最为完美的语词、神韵交叠的珍品。其声音读起来清丽婉啭,温柔和谐,富有音乐般的磁力。其含意则清凝蕴结,撩人情思,给人水曲千里、峰秀万重的迢遥之感。难怪历朝历代那么多文人墨客折服于她四溅的魅力,为之低吟高唱、泼墨挥毫。她不仅成了诗美的化身,而且成了人文理想的象征。汉字之美,汉语之美,汉语的诗性与神性,在这一个语词里找到了最贴切的寄托。潇湘,不仅仅是地理上的名词,更是一个文学词汇、美学词汇。在“地理潇湘”之上更有一个“文学潇湘”、“美学潇湘”。而“潇湘文化”就是从“潇湘”这个词开始,由历来文人墨客以及歌者舞者所吟咏创造的诗词歌赋、书法绘画、音乐舞蹈绵延汇集,浩荡成河。

重修整修后的蘋洲书院依然雅致清幽古色古香。①“永州印象”碑廊,其内容为历代名家描写永州诗句,由当代书法家书写,当地艺人雕刻。图中所挂是临时展出的永州当地画家的山水画。②萍洲书院大门,大门两边的对联文字是“洞庭有归客,潇湘缝故人”③和④皆为院内景致。 摄影/唐高见、潘爱民、蒋新国

在蘋岛西侧,我发现一株高耸的樟树与身旁一株槐树相倚相造,并肩而上,在空中它们枝叶相交,连为一体,抱成一团,紧紧地拥抱着冲向蓝天。据说这就是连理树,是心心相印的美好爱情的象征,恋爱中的男女若是在这树前默默祈祷,便会永结同心、永不分离、白头偕老。它们高高地耸立在这里,仿佛就是为了要证明蘋岛与爱情的关系。其实源起上古时代舜帝和娥皇、女英二妃的凄婉爱情传说也指向潇湘渚——蘋岛、指向潇湘源头的九嶷山。“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,“九嶷缤兮并迎,灵之来兮如云”,屈原早已歌颂了这一桩神仙爱情。《述异志》里讲,“娥皇、女英泪下沾竹,文悉为之斑。”斑竹因此又叫湘妃竹。刘长卿诗“欲识湘妃怨,枝枝满泪痕”、“莫望零陵路,千峰万水中。”都渲染与烘托了舜帝与二妃的千古之恋。潇湘渚——蘋岛可以说是这一桩伟大爱情的寄寓与象征。

陆游说“挥毫当得江山助,不到潇湘岂有诗”。身处潇湘,又岂能无诗。我这样想着,几行诗句自然而然涌到了唇边:“清晰的意象需要朦胧地理解/江水茫茫围困着你/既没有远走高飞/也没有四处流浪/你原地不动,停栖于永恒的漂泊之中。”

“潇湘”,作为一种历史生成的文化景观、美学符号,永远鲜活如诗、生生不息。

愚溪踏歌:践履柳宗元永州山水踪迹

很多人不喜欢“愚溪”这个名字,或者说是不喜欢愚溪的“愚”字。但在遥远的唐朝,柳宗元却选择它来命名自己卜居的地方及其周边景物:愚溪、愚丘、愚泉、愚沟、愚池、愚堂、愚亭、愚岛,是谓“八愚”,并作“八愚诗”赞美其风光。柳宗元谪居永州十年,创作政论、诗词、小品文及游记500余篇,完成了他一生主要作品的著述,包括《捕蛇者说》、《江雪》等脍炙人口的名篇,特别是在移住愚溪以后创作的八篇山水游记《永州八记》,更是声名远扬,影响深远,成为中国山水文学的发韧之作。如果说柳宗元是永州文化的根和魂,那么愚溪就是柳宗元的心灵皈依所在。

我沿着愚溪而行,以此寻找柳宗元踏访永州山水的踪迹。

出城西渡,踏上古老的青石埠头,登十数级台阶就到了著名的愚溪桥。这是架设在愚溪入汇潇水当口的双拱石桥,长约十丈,宽则丈余,青石条砌成,因其上方架设了公路桥已久无人迹,但它依然坚固而落寞地屹立在那里,记忆着曾经来来往往的足音。传说每年农历八月十五月圆之夜,从潇水河中望桥,两拱的石桥在水中可显示出三拱的影子。寒冬时节,站在愚溪桥上东望潇水,寒江凄切,很容易就会联想起柳氏千古绝唱《江雪》:“千山岛飞绝,万山人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”往东迎着愚溪的方向,深涧幽邃,溪水墨绿,岸柳缤纷,宛若画图。若有雪花纷飞,则诗情画意,溢满心胸,古人谓之“愚溪眺雪”。

柳子街就傍着愚溪右岸婉延,青石板的古道,被岁月的足印踩得锃亮。两边的木房子颜色沉郁,一副风雨沧桑的表情,虽然经历了多次修缮,但仍旧保持着唐风宋韵格调。近水一边的房屋,大多从水涯边立基架设。前堂落于实地,房后悬置空中,有着“吊脚楼”的独特情致。靠山一侧的房屋,一律纵深莫测,后门直通柳宗元《始得西山宴游记》中描绘的西山粮子岭。一条街的房屋,都是山水相融、通接地气的理想卜居。在街心仰头而望,青瓦上的天空深邃而高远,流淌着穿心的瓦蓝,让你不由自主就产生出就此止步的念想。多少人曾从这条古街上穿过,多少人曾在这条古街上流连,他们或曾想望远方,或曾缅怀故里,或曾就此停下脚步踩进岁月幽深的时光。“欲买愚溪三亩地,手拈茅栋竟移居”。我也有了这样的想法,不为别的,就为这里住着一些纯朴而善良的街坊邻居,就为这里寄寓了一颗纯净而伟大的心灵。

愚溪下游风光 摄影/蒋新国

祭祀柳宗元的祠堂在古街的中部,在柳宗元当年从零陵城内移居溪上的大致方位。自柳宗元离开永州不久,人们就谋画修建,到宋代才有了正式的建筑,经过多次重修、恢复与修葺,保存着清光绪三年的建筑架构至今。坐北朝南、面对愚溪的三拱门高大院墙正门上方石刻“柳子庙”三个大字,环以五龙戏珠石雕;东、西门楣分别题“清莹”“秀澈”四字,取自柳宗元《愚溪诗序》,既是对永州山水之美的高度概括,也是柳宗元高尚人格的真实写照;大门两侧有楹联“山水来归黄蕉丹荔,春秋报事福我寿民”,歌颂柳宗元的文章事功。三千六百平方米的古建筑,共三栋进深。前栋为戏台,娱神娱民之地;二栋为中殿,陈列柳宗元生平事迹;三栋为正殿,安放柳宗元大理石座雕像。正殿后为享堂,环列历代遗存珍贵碑刻,包括韩愈撰文、苏轼书写、颂柳宗元事功的荔枝碑和明代严蒿的“寻愚溪谒柳子庙碑”等具有极高历史与艺术价值的碑刻。细品庙内悬挂的“八愚千古”“都是文章”“文冠八代”等出自名家之手的匾额和楹联,心里面充满了景仰。我想,柳宗元的灵魂一定是长驻在这里了,长驻于前殿第二重飞桅上“晚清书法第一人”何绍基所书“山水绿”的情境里。

1. 小石城山 摄影/蒋新国

2. 柳子街 摄影/蒋新国

出柳子庙沿愚溪继续西行,至街尾,溪流略略向南拐弯,到了钴鉧潭,因为溪流曲折回环,河岸凹陷,潭水幽深,钴鉧潭的状形还在,只是少了柳宗元笔下“有树环焉”“有泉悬焉”的清幽境界。以柳宗元的步履,从这里向西踱二十五步,就是“西小丘”。清除岁月累积的浮土后,一片形状各异的青石相互推挤向水湄倾斜,发挥想象,似乎也能辨认出柳宗元所描述的“若熊罴之登于山”“若牛马之饮于溪”“突怒偃蹇,负土而出,争为奇状”嶙峋怪石。再往西,“自小丘西行百二十步”,就是中学课本里的美文《小石潭记》遗址了,“下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩……潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。”这样一幅绝妙的景观小品深刻于每个人的头脑,使现场的比对萌生遗憾。岁月流逝,沧桑变迁,周遭的环境失去柳宗元当年描述的氛围。好在新植的竹篁垂柳慢慢成荫,自然恬淡的感觉尚存,足以慰藉我们内心深处的文化乡愁。

3. 朝阳岩 摄影/陶旭日

再往前走,在溪流又一次拐弯的地方,有一座凉亭叫节孝亭,出零陵城的人和来零陵城的人大都会在这里歇脚,一条青石板路穿过凉亭,向远处延伸,据说可以通达愚溪的源头。愚溪的发源地有三处:戴花山、太古源、小桃源,共计数十里水路,我未能进一步追溯前去一探究竟,柳宗元似乎也没有去探寻那第一滴水涌地而出的所在,他的永州游记写到小石潭为止,然后就转变了方向,溯潇水而上到了诸葛庙村附近,在那里他发现了石渠、石涧、袁家渴等景观,写下了《石渠记》、《石涧记》和《袁家渴记》,留下美好的文化记忆。在另一个方向,柳宗元还发现了一座“无土壤而生嘉树美箭”的积石之山,生发出“列是夷狄,更千百年不得一售其伎”感叹。默诵《小石城山记》中的佳句,凝视眼前这一座有些落寞的石山,我似乎领悟了柳宗元感慨万千的深沉内涵。

我还是愿意把思绪牵回到愚溪、牵回到愚溪桥上来,我想象着公元805年的那一场大雪,一个自长安千里迢迢跋涉而来的衰弱文人,来到南岭山地的万山围困之中,内心的蹩屈又如何排遣?唯有山水才能慰藉心灵,唯有思想可以提升精神,岁月染白的不只是他的头发,还有内心迢遥的迷茫——“白雪在悄悄地覆盖着大地/月光撒遍了长河两岸/颓败的石拱桥上/有人在思念着故乡/有人掰起指头细数流水的年轮……”

这个人不一定就是柳宗元,这个人可能是你,也可能是我!

东山挥毫:倾听阔叶上的龙蛇翔舞

东山是一个寄寓希望的名词,我把目光锁定东山。

这是零陵城内的龙脉脊梁,并不十分高大的一列山脉,南北蜿蜒不过二三公里的样子,被清江一曲的潇水环抱着,就像弯弓上一条尚未绷紧的弦线。若说古零陵城依山傍水,所依就是东山,所傍就是潇水。零陵城很多重要的设施都依着东山,靠着东山,或者就在东山之上。比如文庙、武庙,碧云庵、绿天庵,回龙寺、法华寺,恩院、福寿亭,等等,都是傍依东山的胜迹。

还是先来拜谒山麓的文庙。说实话,我对文庙一向是怀着极大的敬畏之心的。因为它是中国人景仰文化的象征,从某种意义上来说,就是中国人内心的宗教指归。不管是何处的文庙,远远望去,都能看到高高耸立的红墙、金黄色的琉璃瓦和让人仰止的高台,以及翱翔蓝天的飞檐翼角,都有着非凡的气势,有着古代宫殿式神庙的作派,有着富丽堂皇和雄伟壮观的格调。只有百代先师孔子才配祭享这样的神庙。零陵文庙乃昔零陵县“岁试”选拔人才的地方,是“庙学合一”的神圣之地,老百姓呼之为“孔子庙”,同时还有一个很文雅的名字叫“县学宫”,始建于南宋嘉定元年(1208年),历宋、元、明、清,其间四易其地,六次迁移。眼前所见“文庙”为清乾隆四十年重建,后经道光、同治三次修葺,维持旧制,沿袭至今。虽然“文化大革命”毁去了由棂星门、大成门、大成殿、东西庑以及崇圣祠、明伦堂、乡贤祠、名宦祠、孝子祠、节妇祠等众多庙宇建筑,但劫后余生的主体建筑仍不失其应有的雄伟气质和高超的建筑艺术价值。其石雕艺术是最值得细细把玩的,精美的丹墀石雕、栩栩如生的圆雕石狮石象、令人叹为观止的汉白玉龙柱以及众多的石刻雕花板,让人大开眼界,大为赞叹!

零陵文庙 摄影/蒋新国

武庙立于东山之巅,上凌霄汉,下瞰清流,倚高望远,古城风貌尽收眼底。这是永州境内保存至今的唯一一座祭礼关羽的神圣殿堂,称永州武庙,百姓呼之为“关公庙”“关帝庙”。永州立祠祭祀关羽初始于明代,时称“蜀汉前将军壮缪侯祠”,以后屡毁屡建,并跟随关羽从历史人物走向神坛的步伐一路“奉旨加谥”,牌位最终升题为“忠义神武仁勇关圣大帝”,民间更拜其为“三界伏魔大帝”。这位曾经与刘备、张飞桃园三结义,协助刘备打天下,过五关斩六将的世界级战神,在其“仁勇”的人格基础上,官方取其“忠”、民间取其“义”,各加尊崇,奉为“神、帝”,其死生际遇,真是让人感叹不已!虽然永州武庙的庞大建筑只剩一座空荡荡的大雄宝殿,但就凭殿前一块五龙丹陛,就足以见证其庙宇等级位列王侯的规格。这块巨大的青石雕成的丹陛,云龙盘旋,活灵活现,与高浮雕镂空雕相得益彰,骨子里透出一股至高无上的帝王霸气。其高超的雕琢技法,深邃的艺术功力,无愧是独具匠心的精品力作。

绿天庵 摄影/冯超

武庙旁边还有一座寺庙叫高山寺,柳宗元谪贬永州时曾在这里寄宿过,那时候叫法华寺。该寺自其始建之唐代以来,一直香火兴旺,祈祷无虚日。相传鼎盛时期,有殿堂十八座,佛教徒最多时达二百余人,规制肃然,四方景仰,为湘南一大佛教中心,1949年还举行过一千多人的受戒仪式。法华寺正面之左右两侧分别建有钟楼和鼓楼各一座,左钟右鼓,皆二层,高三丈有余,明嘉靖年间铸造了一口重两千余斤的铁钟,悬于钟鼓楼,每逢晨暮使钟鼓齐鸣,居高临下,声播全城,谓之“山寺晚钟”,添列永州八景。这座寺院不仅柳宗元寄住过,草圣怀素也曾多有游历,北宋名相范仲淹次子范纯仁曾寄寓法华寺之西轩,南宋诗人杨万里、清代名士王闿运皆曾登临赋诗,这些名流的诗文,为这一方山水注入人文精神、历史底蕴。只可惜寺庙在“文化大革命”中破坏殆尽,现今香火复燃的砖木结构庙宇已类似于湘南民间建筑了。

法华寺(修葺前) 摄影/冯超

东山最具穿越时空影响力的还是绿天庵,这是唐代著名书法家、草圣怀素早年出家修行的地方。怀素俗姓钱,出身贫寒,七岁出家,十九岁入绿天庵,在这里长时间地习禅修行。他把青春的苦闷消泯于对书法艺术的酷爱中。疏放不拘细行,饮酒以养其性,草书以畅其怀。没钱买纸写字,他想到了一个因陋就简因地制宜的好办法:在庵子的周边遍植芭蕉,取芭蕉的叶片练习书法。每日在那宽阔的蕉叶上,龙蛇行走,鹤鹭翔舞。书兴大发时,他是遇到什么,都在上面挥洒一番。小庵的里的寺壁、里墙、衣裳、器皿,无处不写。他做了一块漆盘,漆了一块方木板,反复在上面练习,漆盘和漆板都被他写穿了。他甚至把唐朝当作一张大宣纸来泼墨。他曾“西游上京”,到人才会聚的首都,得到了大书法家颜真卿的赏识和推介,成为全国性的大书法家。大诗人李白称赞他:“草 书天下称独步。”

历经岁月的沧桑,怀素当年修行的庵院早已废址,但绿天庵的声名却传之不朽。清光绪二年《零陵县志》记载了晚清古绿天庵建筑布局:“庵中石树环列,绿荫如云,坐卧皆有静趣。咸丰已末毁于兵。同治壬戌郡守杨翰重建。下正殿一座,上为种蕉亭,左为醉僧楼,又一室为书禅精舍,舍旁储素僧所书诸碑,种蕉数株,墨池、笔冢遗迹俱存。”如今的怀素公园基本是按照这个记载恢复了一百多年以前历史旧迹,醉僧楼、千字文碑亭、笔冢、墨池,在修长宽阔的芭蕉叶的拂扫之下,仿佛昨日的景观再现。

虽然时光流逝了一千三百年,伫立醉僧楼旁,我仿佛依然能清晰地听到那阔大的蕉叶上龙蛇游走的“沙、沙”声息,有如疾风骤雨和霹雳爆响!“狂来轻世界,醉里得真如”,怀素的“颠狂”艺术精神,像闪电划过暗夜,震撼并照亮我们心灵的长空。