美军宙斯盾“基线7.1”系统深度剖析

2018-01-13壁千刃杜为民

文/壁千刃 杜为民

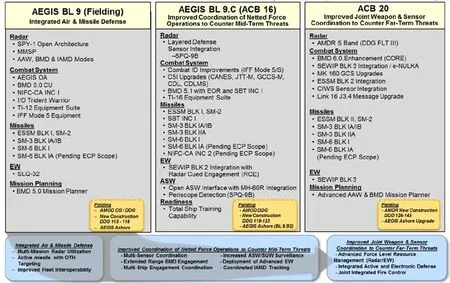

宙斯盾战斗系统的不同搭配被称为“基线”。迄今为止,宙斯盾战斗系统已有8种不同的“基线”型号。历经实战和高强度全球巡航的检验,美海军在旧版宙斯盾系统的基础上,升级开发了宙斯盾“基线7.1”系统。从2008年开始,美国海军以每年3艘的进度对宙斯盾战斗系统进行现代化改造,加装“基线7.1”系统。

日本金刚级宙斯盾导弹驱逐舰

目前,美国在亚太地区的盟友中,日本、韩国、澳大利亚等国海军都已经装备加装宙斯盾“基线7.1”系统的驱逐舰,遍布太平洋、印度洋和大西洋,凭借各国宙斯盾舰之间强大的协同作战能力,美国及其盟友在全球海上制海制空权将愈加牢固。

系统组成

宙斯盾“基线7.1”系统是一个开放式、全分布、自适应的舰载作战系统,由预警探测系统、多功能操作显控系统、雷达信息处理系统、信息传输存储系统、数据计算处理系统、防空反导作战系统等构成,具备搜索探测、跟踪、武器分配和发射、杀伤和战后评估等功能。

(一)预警探测系统

AN/SPY-1D(V)相控阵雷达是宙斯盾的主要探测系统,由相控阵天线、信号处理机、发射机、接收机和雷达控制及辅助设备组成,具备全空域快速搜索、自动目标探测和多目标跟踪能力。最新版本宙斯盾“基线7.1”系统(日本爱宕级驱逐舰、韩国世宗大王级驱逐舰以及澳大利亚霍巴特级驱逐舰均装备该版宙斯盾系统),性能比宙斯盾“基线5.3”系统改进型系统高一个档次。与旧版宙斯盾系统相比,宙斯盾“基线7.1”的最大特点是大量采用商业标准件,升级方便、扩展功能灵活,能够整合其他作战子系统。AN/SPY-1D(V)相控阵雷达安装4块八角面板天线,与欧洲的舰载有源相控阵雷达相比,AN/SPY-1D(V)除技术上稍逊色外,在探测距离、多目标跟踪、抗干扰能力、持续开机时间等关键性能方面均有过之而无不及。AN/SPY-1D(V)能同时探测450KM内的400个空中目标,并对其中100个进行跟踪,具有高速跟踪和垂直搜索/跟踪目标能力,提高了探测低空掠海目标和濒海环境中操作时滤除海面杂波的能力,并增加了协同作战能力;该型雷达具备自动的自适应雷达模式控制能力和更强的抗电子干扰能力,其可靠性更非其他舰载相控阵雷达可比。与AN/SPY-1D相比,AN/SPY-1D(V)的最大改进之处是具备探测到射程较远、速度较快的中远程弹道导弹能力。

安装了“宙斯盾”系统的美日韩驱逐舰编队

宙斯盾战斗系统的不同搭配被称为“基线”。图中显示出了“基线9”和“基线9c”的系统构成

宙斯盾“基线7.1”系统对海及对低空搜索雷达仍沿用AN/SPS-67(V)3雷达。作为AN/SPY-1D(V)相控阵雷达的有力补充者,AN/SPS-67(V)3工作在G/H波段,采用可靠性极高的天线和标准电子模块,能够对水面目标和低空目标进行高精度探测与跟踪,并能用于舰艇的导航,作用距离35海里(1海里约等于1.852千米)。

(二)多功能操作显控系统

ANUYQ-70综合显示系统,该系统界面友好且功能强大

宙斯盾“基线7.1”系统的显控系统采用美制AN/UYQ-70多功能操作显控系统。该系统不但能自动处理图像,还可辅助作战指挥决策。AN/UYQ-70系统内含HP PA-RISC处理器、64MB内存、巴克公司的CX4100模块化图形显示处理器、OA-9481/9482嵌入式处理系统(ESPG)、CY-8874关键任务设备(MCE)、MEV等运算系统以及数十个64位数据总线插槽(VME),可根据不同需求选用不同形式的VME处理卡,以满足不同的运算需求。由于硬件能力大增,宙斯盾“基线7.1”系统的战情室中配备8个多功能操作显控工作台,每个显控台都内建运算处理单元,并配备两个21寸大型平面显示器,各探测器的信息能以汇总处理后的战场图像方式输出,功能较以往更强大且一目了然。

另外,该系统加装了两个战术显控台,以及一个显示整体战场态势的大型平面显示器。该舰载指控系统可根据使用者角色的不同呈现不同的操作界面,人机交互界面包括2台分辨率为1280 x 1024的彩色显示器,1台分辨率为440 x 480的彩色触摸屏以及键盘、摸球等。各显控台的状态信息数据汇总到系统操作员显控台上,操作员可通过该显控台对各器内部各部件的工作状态进行实时监控,并进行远程开关机,以便进行故障维护。

(三)雷达信息处理系统

宙斯盾“基线7.1”系统有4台信息处理服务器,除了数据库记录器外,其余3台直接与舰船外部系统相连接。来自外部系统的原始数据通过这3台信息处理服务器的融合和计算后,通过高速以太网送给各显控台和数据库记录器。雷达信息处理器主要是向各显控台提供舰载对空、对海、导航等雷达提供处理后的数字式雷达源信息,以便在数个显控台上,用不同的距离比例尺同时显示每一个雷达的数字式雷达源信息;按导航雷达发来的雷达源信号数据,自动截获和自动跟踪水面目标,并计算出目标的即时位置和运动参数,以便将目标换算成以自动方式和半自动方式进行自动跟踪。

图中这个六边形的物体就是宙斯盾系统中的的ANSPY-1D(V)相控阵雷达

停泊在珍珠港的日本爱宕级驱逐舰“爱宕”号,安装了ANSPY-1D(V)相控阵雷达

安装有宙斯盾“基线7.1”系统的韩国世宗大王级驱逐舰

(四)信息传输存储系统

宙斯盾“基线7.1”系统通信装置利用软件无线电实现在高频、甚高频及特高频波段上信息的传输及接收,支持11号及16号数据链的数据通信能力。舰上配备先进卫星通信中地面基础设施系统的海上通信单元终端,该终端同时支持X和Ka波段,是阿斯特里姆公司的舰载卫星通信终端超高频卫星通信系统的改进版。数据库记录器负责复制和记录各服务器的工作状态,记录雷达、海图信息服务器的工作状态,控制雷达和二次信息制成文件的再现与存储;将记录信息以镜像的方式存储在器内部的RAID模块中;保障对空、对海雷达的目指信息与舰载火控系统进行数据交换;保证主用和备用以太网协同工作。

(五)数据计算处理系统

数据计算处理器实现舰上装备传来的各种形式信息与指控系统需要的信息形式进行相互转换;多来源信息的融合、计算。数据计算处理器分别于舰上不同的装备相连接,硬件配置不完全相同。火控计算机可以完成火控算题的解算,并可访问分布在系统设备中的系统数据库,完成有关数据的提取和调用,同时处理的目标最大数量达1000个。该系统通用化程度较高,主要体现在标准显控台和火控计算机可实现完全互换,可以保证完成接收、处理和显示来自所有雷达探测设备的初始目标指示信息,以及来自光电探测设备的目标图像指示信息。

(六)防空反导作战系统

MK-29导弹发射系统发射“海麻雀”导弹的瞬间

MK15 Block1B“密集阵”近防系统

宙斯盾“基线7.1”系统配套防空反导作战系统,拥有远程、中程、近程三层防空武器。远程防空任务由“标准”-6防空导弹负责,其最大飞行速度马赫数3.5,最大射程370千米,主要针对中高空和中低飞行高度飞行目标,以及截掠海飞行、超声速反舰导弹等目标。中程防空任务由改进型“海麻雀”导弹承担,其最大飞行速度马赫数4,最大射程50KM,主要对付超声速、超低空反舰导弹。最后一道防线由1座MK15 Block1B“密集阵”近防武器系统和2套“台风”MK25 Mod2型舰炮系统承担。MK15 B1ock1B“密集阵”系统最大射速为每分钟4500发,有效射程3600米,主要应对空中小目标;“台风”轻型舰炮口径25毫米,射速每分钟200发,有效射程1000米,由以色列研制,采用先进的光电瞄准系统,能够全天候搜索、跟踪海上和空中目标,可以遥控射击、精度高。“标准”-6和改进型“海麻雀”均使用M K41垂直发射系统发射,拥有48个发射单元,每个单元可以安装1枚“标准”-6型导弹或4枚改进型“海麻雀”导弹。“标准”SM-3仍由美国雷声公司研制,是“标准”SM-2ER Block IV导弹的改进型,属于高空弹道导弹防御武器。在“标准”SM-2ERBlock IV项目撤销后,“标准”SM-3就成为唯一的海基拦截弹。

(七)开放式体系架构

随着防空武器系统的不断完善和升级,冗余信息传输和处理任务愈加繁重,认为必须将宙斯盾系统的集成作战系统转变为开放式体系结构,因此宙斯盾“基线7.1”系统采用了“开放式体系架构”。该系统采用了商用标准,将基础设施的各层都松散地进行耦合,提供易于连接的、可互操作的部件,使得其应用系统能够在海军和联合部队中复用作战应用程序,而建立在通用/分布式服务模型之上的各种作战应用程序能够相互兼容,从而能有效而安全地共享信息。

作战运用

宙斯盾“基线7.1”系统主要装备于巡洋舰、驱逐舰以及护卫舰。该系统是一个集传感器、武器系统、计算机、软件和显示系统为一体的综合海上作战系统,装备了该作战系统的舰船,可组织指挥如防空、反导、反舰、反潜等多种作战任务。

(一)基本作战流程

装备了宙斯盾“基线7.1”系统的澳大利亚霍巴特级驱逐舰

宙斯盾“基线7.1”系统的作战流程,从受计算机控制的多功能相控阵雷达开始,同时完成目标搜索、识别、捕获、跟踪、引导和制导等多种功能,尤其是能在严重的杂波和各种干扰环境下,通过雷达工作参数的迅速变换,自适应地搜索、检测和跟踪空中、水面以及擦掠海面飞行的上百批目标,并能立即将目标信息传送给指挥与决策系统。不仅处理来自雷达的目标信息,同时也接收来自舰载直升机、火控雷达、声呐系统、电子战系统、电子保密系统、数据链等平台或系统的目标信息。随时通过显示系统显示出来,然后进行敌我识别、威胁估算、分配拦截武器,并将结果数据迅速输入武器控制系统。武器控制系统从指挥与决策系统接收武器分配命令和特殊的威胁准则,从雷达接收跟踪数据。这些输入经过处理从而决定对目标攻击的可能性,然后根据自动编制的拦截程序,通过发射系统将数据信息送入导弹。

(二)显示战场综合态势

宙斯盾“基线7.1”系统采取多传感器集成算法,在原始信号等级上集成本舰雷达、电子战、数据链等各种传感器资源,生成综合态势图像,自动进行威胁判断,并按照标准的交战原则进行目标分配。宙斯盾“基线7.1”系统能够接收显示雷达、二次信息、航海图信息;接收舰载摄像系统提供的视频信息;显示以图像和符号形式表示的特种信息;由操作员用多功能控制台的信息输入装置输入的符号信息和图像信息以及控制指令等。该型舰载指控系统协调信息源设备的使用,使其形成统一的目标态势图像,使用任意一个信息源的信息用于保障舰艇武器系统及设备的作战使用。该系统从舰艇编队、岸基指挥所和航空电子侦察设备接收目标信息,对其进行处理后用于舰载武器系统;对来自所有舰艇信息源的信息进行综合处理、融合,并形成统一编批的目标态势单一图像;评估所探测到目标的危险程度。这将显著提高信息源设备的工作效能,尤其是在有强烈干扰条件下。

(三)辅助作战指挥决策

作战决策和管理包括威胁评估、制定正确有效的作战方案、组织实施作战行动、统一调度作战资源以及保证作战目的的实现。现代海上作战具有突发性、隐蔽性及战争过程的快速性等特点,而舰载设备与系统接口关系复杂,信息量和控制量十分庞大,这就要求指挥员在最短的时间内做出导弹攻击准确的判断。宙斯盾“基线7.1”系统的整体效能与自动化程度比旧型号大幅增加,能同时汇总不同雷达的侦察探测信息,进行整体跟踪以往空中水面目标追踪的人工作业部分都改为自动化,从目标、决策运算到火控接战的整体反应时间大幅缩短。宙斯盾“基线7.1”系统指挥与决策系统是全舰的指挥控制中心,利用数据链接收并处理来自舰上和舰外的传感器信息,以及来自电子战系统的数据,并进行目标识别和分类、威胁评估,确定目标优先顺序和分配火力,然后指挥武器控制系统遂行接战,可完成对空、对海、对潜和反导的作战指挥,并能指挥协调与友舰的协同作战。另外,在战术群协同航行的条件下,该系统可保证完成舰艇的战术机动控制和保证避开相近目标的任务。

装备了宙斯盾系统的美国海军阿利·伯克级驱逐舰“贾森·邓汉”号

(三)防空反导作战指挥控制

宙斯盾“基线7.1”系统可以显示、处理来自舰上各传感器的信息,做出敌我识别、威胁判断、指定口标优先顺序和分配火力,协调和控制整个作战系统的运行,完成所有对空导弹系统的火力控制任务,并最终完成所有对空导弹射击控制任务,使对空导弹系统只保留射击控制功能。

例如,对于“密集阵”系统而言,就是要合理地取消指挥模块,并保证从舰艇集成指控系统直接控制战斗模块。在防空反导作战中,宙斯盾“基线7.1”系统监控对空防御武器及探测设备的技术状态及战斗准备程度;使用对空防御武器时舰艇编队的安全保障;参照操作员设定的工况来评估空中目标的危险程度(威胁评估);自由地分配目标,同时参照设定的对空防御武器工况,准备接收需打击危险目标的目指信息,保证最有效地完成舰艇自身防御和舰艇编队掩护作战任务;统计每一型对空防御武器的战技特性、技术状态、工作扇区、弹药储备情况及禁射区;根据自动选择的最精确的信息源数据,向对空防御武器输出目标指示;检查目标指示的执行情况;分析战术态势并重新瞄准更危险目标;在探测设备上显示被打击目标,以及直升机及其他信息源探测到的目标;输出电子战设备使用指令;检查所有操作员的决策,并将其废除或修正;规划直升机的作战使用,用以完成相关的对空防御任务。

朱姆沃尔特驱逐舰进行导弹发射的想象图。据信该型驱逐舰装备S+X双波段雷达,可实现以往舰上6至10部雷达的功能

(四)反舰作战指挥控制

在执行反舰作战控制时,宙斯盾“基线7.1”系统规划使用反舰导弹、反舰鱼雷和舰炮打击水面目标;计算目标可能出现区域;在使用反舰导弹、舰炮及反舰鱼雷时确定目标的武器射程;评估使用反舰导弹、舰炮及反舰鱼雷的可能性和合理性;确定武器使用阵位;在保障本舰航行安全前提下,计算本舰占据有利射击阵位的机动参数;生成并输出使用武器的目指信息;在使用武器时保障舰艇编队的安全;计算齐射后武器射向目标的运动轨线;评估所选定的反舰导弹、舰炮和反舰鱼雷使用方案的效果;显示反舰导弹、舰炮和反舰鱼雷控制任务的完成结果。

(五)反潜作战指挥控制

在执行反潜防御任务时,宙斯盾“基线7.1”系统根据舰用声呐和舰载直升机声呐数据对敌潜艇进行搜索跟踪;利用舰用声呐计算探潜区域;计算当前时刻敌潜艇可能所处位置及使用反潜力量的开始时间;在使用舰艇反潜武器时确定武器的射程;计算与敌潜艇保持接触的时间;计算本舰在搜索、跟踪、转场、恢复与潜艇接触及使用反潜武器时的机动参数,用以占据本舰声呐探潜及使用反潜武器的有利阵位;拟定反潜防御方案,包括确定所使用的反潜导弹、反潜鱼雷及反潜深弹的齐射组元,以及反潜武器齐射组元的优化方案;计算齐射反潜鱼雷的数目及反潜鱼雷自导系统的目标发现概率;计算在使用不同组元反潜武器进行齐射时的潜艇杀伤概率;在使用反潜武器时保障舰艇编队的安全;控制反潜武器的使用,并根据舰载声呐和直升机声呐数据输出使用反潜武器的目标指示;计算反潜蛇形机动参数;显示反潜武器使用建议及控制指令。

美海军舰载作战系统发展趋势

(一)向一体化方向发展

未来,美海军舰载作战系统将进一步整合雷达、通信、电子侦察等系统,实现一体化设计。据报道,DDG1000级驱逐舰装备S+X双波段雷达,可实现以往舰上6至10部雷达的功能,能够完成态势感知、空中控制、跟踪识别、炮位探测和着舰引导等多种任务。Mk41垂直发射系统可发射“标准”“海麻雀”“战斧”和“阿斯洛克”等多型导弹,具有发射率高、储弹量大、全方位发射、通用性好、生存力强等优点,提升了履行多任务的作战能力。同时,其垂直发射系统和导弹布设在甲板下,便于舰艇提升隐身性能和生存能力。Mk41垂直发射系统已经与十余种不同级别的舰艇,以及十余种武器进行了一体化设计,成为最广泛应用的通用垂直发射系统;DDG1000的MK-57“先进垂直发射系统”有以下优势:开放式结构,易于新导弹上舰;具有发射大型、重型导弹能力;大量采用电子模块;废气管理系统先进;系统安装在DDG1000级舰的舷侧周边,可以降低系统遭攻击后对本舰的危害。

MK41 垂直发射系统

(二)向开放式方向发展

DDG1000级驱逐舰作战系统采用开放式体系结构作为技术架构进行集成,将软件从硬件中分离易系统升级,预警探测、武器发射控制、指挥控制、通信、电子战、导航、武器、动力、管理、损管等均由整合在一起的同一个计算机网络负责,实现探测、指挥控制、交战集成在指挥中心的相应台位完成,形成全舰运算环境,提升任务系统集成能力和自动化水平,以减少人员配置。

(三)向自动化方向发展

发射中的“战斧”导弹

美海军舰载作战系统将采用多传感器集成算法,在原始信号等级上和集成本舰雷达、电子战、数据链等各种传感器资源,生成综合态势图像,自动进行威胁判断,并按照标准的交战原则进行目标分配,指挥控制飞机和舰载武器完成对敌方目标的拦截,从而将作战过程最初的任务计划编制到最后任务的执行(包括战斗损失评估)都纳入指挥控制中,达到了指挥控制本舰各种资源,消除通信、雷达、敌我识别,电子战、红外及光电等方面冲突,资源、武器分配优化,实现实时资源与交战管理等要求。