不同性别群体家务劳动时间差异研究

2018-01-11王琪延韦佳佳

王琪延,韦佳佳

(中国人民大学,北京 100872)

·女性与社会发展研究·

不同性别群体家务劳动时间差异研究

王琪延,韦佳佳

(中国人民大学,北京 100872)

基于2006~2016年北京市居民生活时间分配调查数据,探讨影响不同性别群体家务劳动时间差异因素的结果表明,这10年来,女性家务劳动时间大幅减少,男女家务劳动时间差距逐渐缩短,但女性群体依旧承担较重的家务劳动。从影响因素来看,工作时间与家务劳动时间呈负向关系;家中有需要照料的人会显著减少家务劳动时间;有业群体的家务劳动时间少于无业群体的时间;受教育程度越高,家务劳动时间越短;已婚群体家务劳动更长。这些因素对女性家务劳动时间影响更为显著。

家务劳动;性别差异;影响因素

一、引言

随着劳动生产率的提高和科学技术的进步,家务劳动逐渐社会化,家用电器设备日益革新,大大缩短了女性的家务劳动时间,为女性从繁重的家务劳动中解放出来走进职场提供了可能。加之女性受教育程度的不断提高,女性劳动参与率逐年增加。女性劳动参与率的增加伴随着男女性家务劳动时间差距的减小。但是,依旧不能忽视的是女性家务劳动负担的比重仍在60%以上,她们依旧承担家中较重的家务活动。男女性在家务活动类型上也存在着明显差异,女性主要承担核心的如做饭、洗衣物这类家务劳动,而男性承担的通常是一些辅助性的家务劳动,例如修理、外出购物等。

西方学术界关于不同性别家务劳动时间差异的解释主要基于三个理论观点:一是时间可用性观点;二是相对资源观点;三是性别意识观点。

时间可用性观点认为,家务劳动分工是根据家庭成员在市场上劳动时间的投入来安排的,家庭成员中哪一方在市场劳动中投入的时间多,那么那一方的家务劳动时间就较短,反之亦然[1]。例如,有研究表明,家庭中女性家务劳动时间较长是因为与男性相比,前者的工作时间相对较短(Julie、Artis、Eliza、Pavalko,2004;Mick,2007);在家待业的男性比有工作的男性的家务劳动时间要长(Presser,1994)。因此,从时间可用性观点来看,家务劳动时长与工作时长密切相关。除了工作时间对家务劳动时间有所影响外,其他因素也会影响家务劳动时间。例如,Shelton(1992)[2]的研究表明,工作状态、婚姻状况、家中小孩的个数等因素的差异在很大比例上解释了家务劳动时间的变化,特别是女性家务劳动时间的变化。

相对资源观点认为,家务劳动的分工反映了男女之间的权力关系,男女相对资源水平决定了他们的家务劳动时间[3]。相对资源可用受教育程度、收入水平、职业地位等因素进行衡量,当夫妻双方中的一者相对资源水平较高时,其在家务劳动时间分配上就更具有话语权,使自己避免负担较重的家务劳动。例如,有研究表明,如果女性的职业地位较高,那么她的家务劳动时间就越少(Brines,1994;Gershuny、Robinson,1988;Robinson,1933);女性的受教育程度越高,家务劳动时间越短(Berardo、Shehan、Leslie,1987;Bergen,1991)。另外,Brines还认为,女性承担较重家务劳动的原因与她们在经济上依赖男性有关,这导致她们在家务劳动承担量上失去了议价的权利。

性别观点则认为如果夫妻双方都持有传统性别观念,那么家务劳动在已婚夫妇间的分配则是主张妻子承担绝大多数的家务劳动;但是如果夫妻的性别观念没有这么传统,则意味着在劳动力分配上较为平衡,即性别观念越平等,越倾向于在家务劳动中进行平等分工[4][5]。就男性而言,越是持传统观念,比起那些持平等观念的人,越少从事家务劳动;对女性来说,越是持平等观念,其从事家务劳动的时间比传统女性越少(Brayfield,1992;Presser,1994)。

从国外研究经验看,有不少学者已从实证上基于这三个理论对家务劳动分工差异进行了解释,但是研究对象大多数是夫妻双方家务劳动分工的差异,缺少对不同群体男女性家务劳动时间差异的探讨。国内学者对家务分工影响因素进行全面检验的研究还相对缺乏。已有的研究(周旅军,2013;於嘉,2014;佟新、刘爱玉,2015;王晶、孙瞳,2003,杨玉静,2015;高华等,2016)[6][7][8][9][10][11][12][13]通常是对中国妇女社会地位调查数据中的已婚群体进行的研究,数据来源单一,而且缺少从纵向角度分析家务劳动性别差异的时间变化趋势。相对于前人的研究,本文借助2006~2016年北京市居民生活时间分配调查数据,分析北京市不同性别群体家务劳动时间差异,在研究对象和数据来源方面都有所创新。

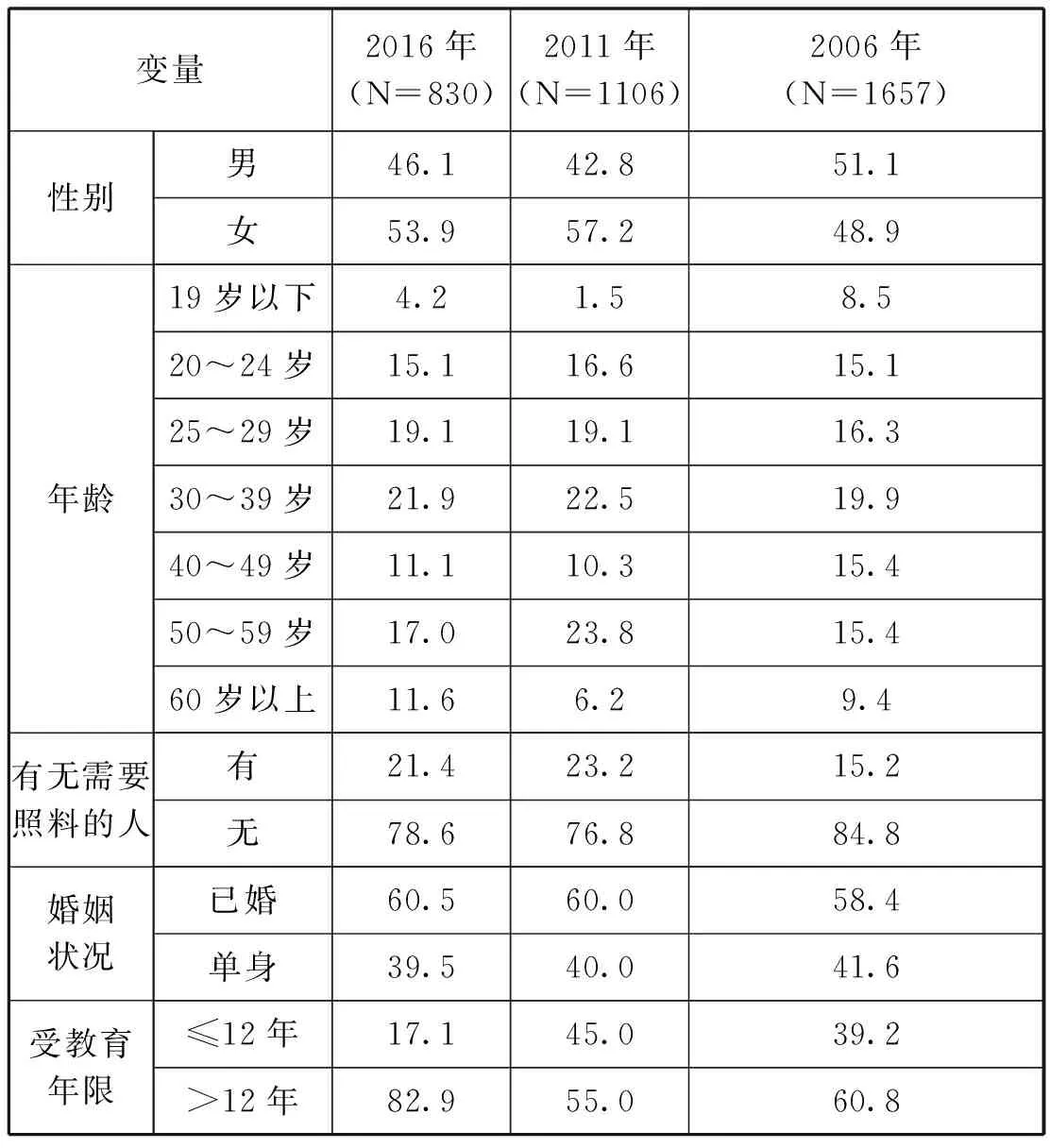

二、不同性别群体家务劳动时间差异分析

本文的数据来源是中国人民大学休闲经济研究中心2006~2016年北京市居民生活时间分配调查数据。该调查每5年进行一次,调查方法采用多阶段随机抽样。调查问卷为自填式结构型问卷,由被调查者亲自填写,均为真实意愿的表达,调查数据真实、客观、准确。问卷分为两部分:“社会生活基本调查问卷I”和“社会生活基本调查问卷Ⅱ”。“社会生活基本调查问卷I”调查了北京市居民的个人基本信息,如年龄、性别、职业等23个问题。“社会生活基本调查问卷Ⅱ”又包含两部分:第一部分为北京市居民参与的活动情况,有5个大问题;第二部分为生活时间分配记录表,记录了北京市居民一天的生活活动时间分配,每10分钟为一个记录单位,共144个单位,总计24小时。本文从调查问卷中选取了与家务劳动时间有关的问题进行研究。样本结构如表1所示。

表1 样本结构单位(%)

(一)家务劳动时间变化趋势

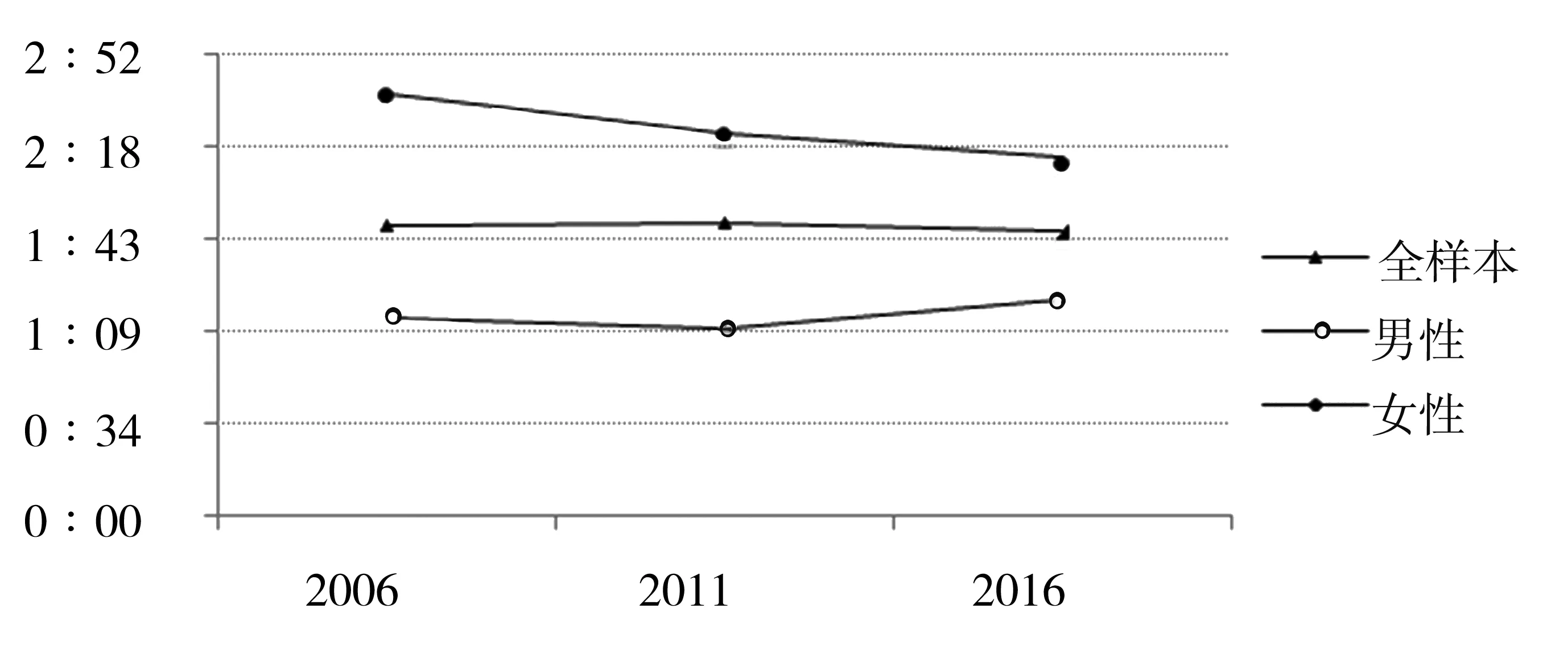

1.女性家务劳动时间大幅减少,但依旧承担较重的家务劳动。图1为2006~2016年平均每日家务劳动时间的变化趋势,从全样本来看,家务劳动时间缩短,2006年为1小时49分钟,2016年缩短为1小时47分钟。虽然全样本家务劳动时间变化不明显,但从性别划分来看,女性家务劳动时间大幅减少,2006年为2小时38分钟,2016年为2小时14分钟,减少了24分钟。而男性群体在2006~2016年却呈现相反的增加趋势,从2006的1小时14分钟增加至2016年的1小时21分钟。这与Coverman和Sheley(1986)利用美国时间分配调查(ATUS)数据研究结果类似,从1965年到1975年,美国女性家务劳动时间减少幅度大,而男性群体的家务劳动时间却没有显著改变。家务劳动时间的减少同科学技术的发展,家务劳动手段日趋社会化密切相关。一方面,劳动工具的自动化导致了家务劳动时间的绝对减少。随着技术的革新,各类家用电器和新型工具得到大力普及和发展。各种家电设备的使用不但节省了家务劳动时间,而且也减轻了体力和精力消耗,使人们有时间和精力从事闲暇活动。另一方面,家务劳动日趋社会化导致了家务劳动时间的相对减少,家务由家庭转移到了社会,从无酬劳动变成有酬劳动。例如家政服务的普及、餐饮业的迅猛发展。

图1中男女家务劳动时间差距趋向于减少,从2006年相距1小时23分钟缩小到差距53分钟。女性家务劳动时间从2006年是男性家务劳动时间的2.1倍降低至2016年的1.7倍。2006年女性家务劳动承担比重为69.0%,2016年该比重减少至60.4%。女性家务劳动承担比重虽有所下降,但是比重仍维持在60%以上。虽然男性在职场上的压力大于女性,但女性负担着职场和家庭的双重责任,出现了Hochschild提出的严重的“第二轮班”现象,即尽管妻子的经济地位日渐提升,丈夫所承担的家务却并没有增多,而妻子除了在办公室进行“第一轮班”的工作外,还在家里进行“第二轮班”的工作,女性压力很大。Hochschild(1989)、Shelton(1996)、Nock(1988)也得到类似的结论。

从经济学角度看,按照贝克尔的新古典分工理论,家庭从效用最大化的角度,根据家庭成员不同的市场工资率决定家庭成员在市场劳动与家务劳动中的分工。当妻子的市场工资低于丈夫时,女性的市场劳动时间会少于男性,而在家务劳动中所花的时间多于男性。由于在大多数家庭中,妻子的市场工资相对较低,因此女性的市场劳动时间会低于男性,而家务劳动时间高于男性。另一方面,因为男性在过度加班、疲惫的状态下再进行家务劳动,他们从边际时间投入中获得的边际劳动成果会降低,加之长期以来女性从事家务劳动更多的传统使得女性在家务劳动方面的技能更加娴熟,比较优势明显,所以女性家务分担的比重增加。

图1 不同性别家务劳动时间变化趋势

2.女性承担核心家务劳动,男性则承担辅助性的家务劳动。按家务劳动类别进行划分,除了照料孩子和老人的时间有所增加外,其他活动的家务劳动时间都有所减少。做饭和洗衣物是女性主要承担的家务劳动,女性在这两项活动的时间几乎都是男性群体时间的两倍。男性在购买商品、照料孩子和老人上与女性差距相对较小,在2016年,女性和男性购买商品时间的比值仅为1.6,照料孩子和老人时间近乎相等。

对于已婚群体,家务劳动时间的性别差异更为显著。2006年,已婚女性的家务劳动时间是已婚男性家务劳动时间的2.4倍,虽然在2016年这一比重减少至1.8倍,但依旧比表2中相应比重要高。已婚男女家务劳动时间的差距同样是来自于做饭和洗衣物时间的差距。2016年已婚女性的做饭时间是男性群体时间的2.2倍,洗衣物时间是男性群体时间的2.9倍。在已婚群体中,有着明显不同的男女家务劳动分工格局,女性主要承担核心类型的家务劳动,而男性则主要承担辅助性的家务劳动。

表2 按性别划分各家务劳动类别时间差异(单位:小时:分)

表3 按性别划分的已婚群体各家务劳动类别时间差异(单位:小时:分)

3.按不同类型群体划分的家务劳动分工差异。家务劳动时间的性别差异不仅与家务劳动类型分工差异有关,同时在不同类型群体中也有所差异。按时间可用性观点,当家中有人需要照料时,家务劳动时间增加;有工作的群体会比无工作群体的家务劳动时间要短,有研究显示,女性工作状态与家务劳动时间有负向关系(Brines,1994;Gershuny&Robinson,1988;Shelton&John,1996)。表4中按有无需要照料的群体进行划分,有人需要照料群体的家务劳动时间比没人需要照料群体的家务劳动时间要长,其中后者的家务劳动时间性别差异较大,2006年差距2.59倍,2016年相距2.06倍。有业群体的家务劳动时间比无业群体的家务劳动时间短,女性在这两个群体间的差异更为明显,2006年相差2小时22分钟,2016年为2小时。有无工作影响着家务劳动时间,且该现象在女性群体中更为显著。

按相对资源观点,受教育程度越高,相对资源水平越高,家务劳动时间分配更具有主导权,家务劳动时间相对较短。女性受教育程度与家务劳动时间呈负相关关系(South & Spite,1994;Brines,1994)。由表4可见,受教育程度低群体的家务劳动时间较长,女性在不同受教育程度群体间的家务劳动时间差异较为显著,2006年两者差距1小时16分钟,到了2016年差距则增加到1小时37分钟。受教育程度低群体的男女差异比受教育程度高群体的男女差异要大,2006年前者差异达到2.6倍,2016年为1.8倍。女性受教育程度低群体与男性受教育程度高群体的性别差异更大,2006年为2.89倍,2016年差距虽有所下降,但是仍为2.3倍。

表4 按不同类别划分的群体家务劳动时间差异(单位:小时:分)

(二)家务劳动时间差异影响因素回归模型估计

根据家务劳动性别分工差异的三个理论观点,接下来利用2006年、2011年、2016年北京市居民生活时间分配数据,建立如下4个回归模型来估计各因素对不同性别家务劳动时间的影响。

模型一:对女性群体家务劳动时间进行最小二乘回归。

模型二:对男性群体家务劳动时间进行最小二乘回归。

模型三:对已婚女性群体家务劳动时间进行最小二乘回归。

模型四:对已婚男性群体家务劳动时间进行最小二乘回归。

回归模型如下所示。

houseworki=β0+β1employi+β2worki+β3take_carei+β4edui+β5marrigei+β6age_25i+β7age_30i+β8age_40i+β9age_50i+β10age_60i+β11D2011i+β12D2016i+β13worki*D2016i+β14worki*D2011i+εi

其中,housework为家务劳动时间;emply为工作状态虚拟变量(0=无工作;1=有工作);work为工作时间;take_care为家中是否有需要照料的人虚拟变量(0=没有;1=有);edu为受教育程度虚拟变量(0=受教育年限在12年及以下;1=受教育年限在12年以上);marrige为婚姻状况虚拟变量(0=未婚;1=已婚);age_25、age_30、age_40、age_50、age_60分别为年龄虚拟变量;D2011、D2016为年份虚拟变量。

根据上述三个理论观点,可以对模型系数进行如下假设。

根据时间可用性观点,假设1:有工作的群体家务劳动时间相对短。因此,β1<0。

假设2:工作时间越长家务劳动时间越短。因此,β2<0。

假设3:家中有需要照料的人,家务劳动时间相对长。因此,β3<0。

根据相对资源观点,假设4:受教育程度越高,家务劳动时间越短。因此,β4<0。

根据性别意识观点,假设5:已婚群体家务劳动时间长。因此,β5>0。

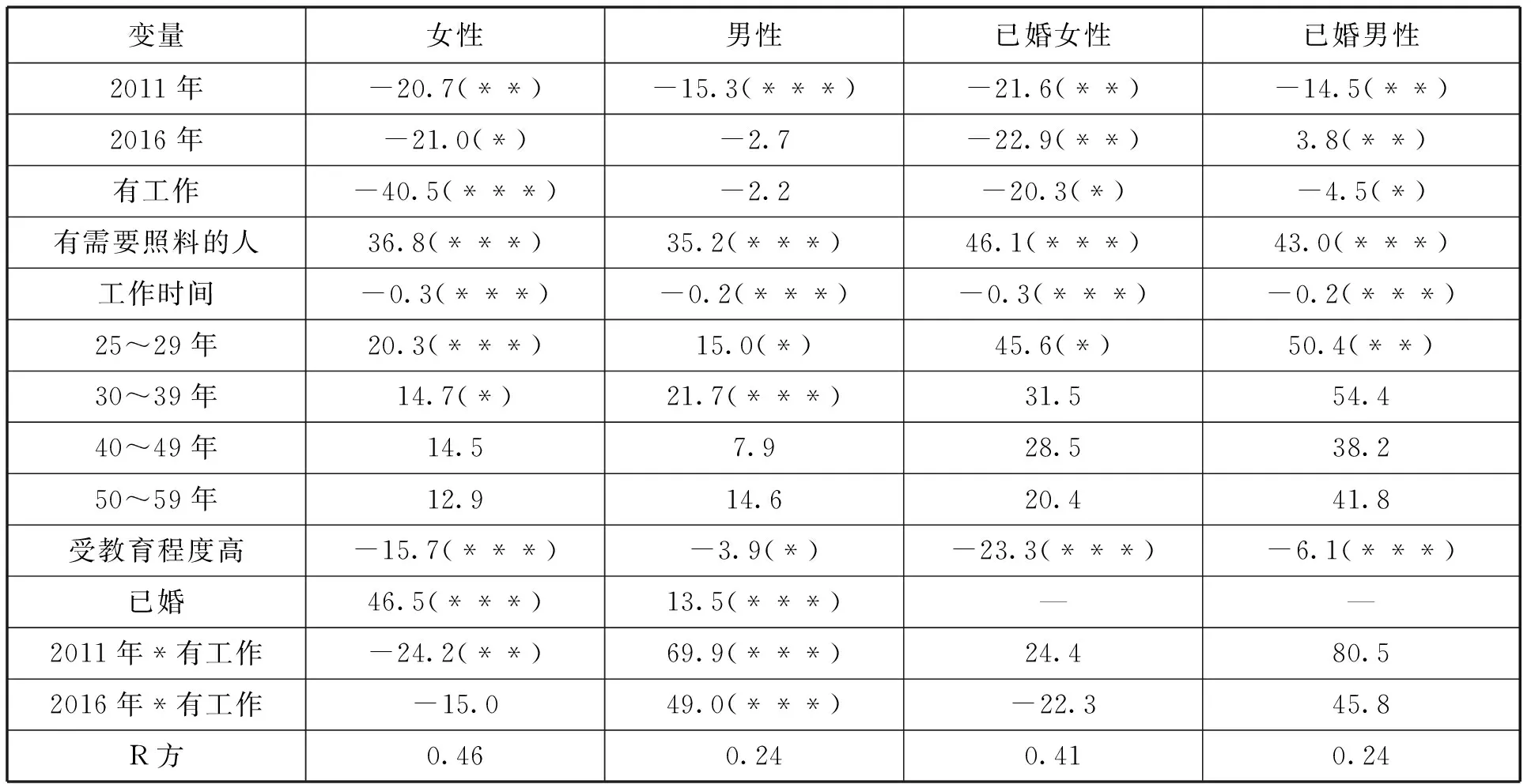

模型结果如表5所示。模型一、二、三、四的结果分别位于表的二、三、四、五列。由模型一和二可见,对于女性群体,年份变量显著为负,且2016年虚拟变量系数绝对值大于2011年的绝对值,进一步说明随着劳动生产率的提高、家务劳动的社会化、科学技术的进步,女性家务劳动时间显著减少;而对于男性群体,2016年虚拟变量系数不显著,这和统计描述结果一致。同时间可用性观点一样,是否有工作影响着男性和女性的家务劳动时间,但该因素对女性群体的影响更为显著。女性有业群体的家务劳动时间比无业群体的时间少40分钟,而是否有业对男性群体的家务劳动时间并没有显著差异。家中有人需要照料显著影响着男女性的家务劳动时间,家中有人需要照料的女性群体家务劳动时间比无人需要照料群体的时间长37分钟,男性在这两个群体的差异也达到了35分钟。“工作时间越长,家务劳动时间越短”现象同样在男女性群体中出现,即多工作1小时,女性群体的家务劳动时间要少18分钟,男性群体则是少12分钟。从相对资源观点来看,与年轻人相比(25岁之前,即年龄的参照组),年纪更大群体的家务劳动时间要比参照组的长,其中,30~39岁女性群体的家务劳动时间比参照组的长15分钟,而30~39岁男性群体比参照组的家务劳动时间长22分钟。受教育程度的不同对女性的影响比对男性群体的影响要大,受教育程度高的女性比受教育程度低的女性的家务劳动时间少16分钟,而男性仅为4分钟。同性别意识观点所认为的一样,已婚状态会让女性群体头顶“家庭妇女”的标签,导致她们认为应多承担家务劳动。已婚女性比未婚女性的家务劳动时间长47分钟。男性在这两群体间的差异也达到了14分钟。

对于已婚女性,年份变量的绝对值大于模型一的值,说明已婚女性家务劳动时间减少趋势更为明显。而与2006年相比,2016年已婚男性家务劳动时间则增加了4分钟,变化趋势与统计描述结果相符。时间可用性观点和相对资源观点同样对已婚群体的家务劳动时间起到解释作用。不同的是,除了个别因素外,已婚群体系数的绝对值都要比模型一、二对应的系数的值要大。尤其是当家中有需要照料的人时,已婚女性家务劳动时间增加46分钟,已婚男性增加43分钟;受教育程度高的女性家务劳动时间要少23分钟,已婚男性群体则少6分钟。数值都明显大于模型一、二对应系数的绝对值。可见,对于已婚群体,时间可用性观点和相对资源观点能从更大比例对家务劳动时间差异进行解释。

表5 模型回归结果

注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.1

三、结论

本文基于2006~2016年北京市居民生活时间分配调查数据分析了家务劳动时间的性别差异。分析结果发现,得益于家务劳动日趋社会化,女性家务劳动时间大幅缩短,男女家务劳动时间差距逐渐缩短。但由于性别意识观念的存在,女性家务劳动承担比重依旧在60%以上,这一现象在已婚群体中更为显著,已婚女性群体的家务劳动时间是已婚男性群体家务劳动时间的1.8倍。本文还检验了时间可用性、相对资源性和性别意识观点对家务劳动时间差异的解释程度。从时间可用性观点看,工作时间与家务劳动时间呈负向关系;家中有人需要照料也会显著减少家务劳动时间;有业群体家务劳动时间比无业群体家务劳动时间短,并且这一现象随着年龄的增长变得更加显著。从相对资源观点看,受教育程度越高,家务劳动时间越短,这一现象在女性群体中更为明显。从性别意识观点来看,已婚群体的家务劳动时间显著高于未婚群体的时间,已婚女性群体潜意识里为自己加上了“家庭妇女”的标签,迫使自己承担等多家务劳动。时间可用性观点、相对资源性观点对已婚群体的家务劳动时间差异解释程度更大。

[ 1 ] Coverman, Shelly.ExplainingHusbands’ParticipationinDomesticLabor[J].Sociological Quarterly,1985,(26):81-97.

[ 2 ] Shelton,Beth Anne, Daphne John.DoesMaritalStatusMakeaDifference? [J].Journal of Family Issues,1993,(14):401-20.

[ 3 ] Bianchi,Suzanne M.,et al.IsAnyoneDoingtheHousework?TrendsintheGenderDivisionofHouseholdLabor[J].Social Forces,2000,79(1) :191-228.

[ 4 ] Blair,Sampson L.,Daniel T.Lichter.MeasuringtheDivisionofHouseholdLabor:GenderSegregationofHouseworkamongAmericanCouples[J].Journal of Family Issues,1991,(12):91-113.

[ 5 ] Brines, Julie.EconomicDependency,Gender,andtheDivisionofLaboratHome[J].American Journal of Sociology,1994,100:88-652.

[ 6 ] 周旅军.中国城镇在业夫妻家务劳动参与的影响因素分析——来自第三期中国妇女社会地位调查的发现[J].妇女研究论丛,2013,(9):90-101.

[ 7 ] 於嘉.性别观念、现代化与女性的家务劳动时间[J].社会,2014,(2):166-192.

[ 8 ] 佟新,刘爱玉.城镇双职工家庭夫妻合作性家务劳动模式——基于2010年中国第三期妇女地位调查[J].中国社会科学,2015,(6):96-111.

[ 9 ] 刘爱玉,佟新,付伟.双薪家庭的家务性别分工:经济依赖、性别观念或情感表达[J].社会,2015,(2):109-136.

[10] 齐良书.议价能力变化对家务劳动时间配置的影响——来自中国双收入家庭的经验证据[J].经济研究,2005,(9):78-90.

[11] 王晶,孙曈.男女两性休闲时间的差距——基于第三期中国妇女社会地位调查吉林省数据研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013,(1):71-75.

[12] 杨玉静.城镇已婚女性的工作与家庭冲突研究——基于时间利用的分析[J].山东女子学院学报,2015,(1):40-46.

[13] 高华,张娇娇,杜声红.在婚女性家务劳动时间变迁及影响因素分析[J].山东女子学院学报,2016,(5):42-48.

TrendsoftheGenderDivideonHouseholdLabor:ACaseStudyofUrbanResidentsinBeijing

WANG Qiyan, WEI Jiajia

(Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Based on the survey data of residents’ time allocation in Beijing from 2006 to 2016, this paper discusses the influencing factors of gender divide on household labor. The results show that, over the past 10 years, female’s domestic work time has been greatly reduced, and the gap between male and female’s domestic work time has been gradually narrowed, though females still bear larger part of housework. In terms of influencing factors, working hours are negatively related to household labor time; those who have people to take care at home will significantly reduce household working time; the domestic work time of the employed is shorter than the time of the unemployed; education is not positively associated with domestic work time. Married people spend more time on housework compared to women who are not married. In all, such factors all have significant effect on women’s domestic work time.

housework; gender divide; determinants

C913.68

A

1008-6838(2018)01-0023-07

2017-11-04

国家社会科学基金重点项目“促进中国休闲产业转型升级研究”(项目编号:17ATJ003)

王琪延(1959—),男,中国人民大学统计学院教授,博士生导师,主要从事社会经济统计研究;韦佳佳(1992—),女,中国人民大学统计学院博士研究生,主要从事社会经济统计研究。

(责任编辑 鲁玉玲)