黔中赤子

——陈法

2018-01-11周光智

文/周光智

康熙五十二年,22岁的陈法中进士后,顺利通过遴选成为庶吉士进入翰林院。年收入有45两白银,另外还有20多担大米,有官方在西安门外北半截胡同提供的廉租房。陈法严守“慎独”,交友仅有同年进士孙嘉淦、李元直和康熙五十一年进士谢济世数人。他们出污泥而不染,甘于清贫。陈法、孙嘉淦、谢济世、李元直相交,以古义互相勉励。他们声气相通,情同手足,常常轮流作东聚会悠游,或饮酒赋诗,或切磋学问,或探究人生,或讨论世事,钟情理学,醉心周易,究天人之际,探古今之变,从现存有限的资料看,他们学习探究的范围很广,以儒学典籍为重点,遍及经史子集,兼及大清律例,三人著述不辍,廉洁奉公,人品、文章、学问为时人称道,赞为三异人。

雍正三年(1725),陈法因病请假回家。当时陈法的同年王奕仁督学贵州,颜仪凤任安平知县。王奕仁巡学安平,邀颜仪凤同到白云庄,拜访养病在家的陈法。陈法请他们品家酿的梨花酒。王奕仁、颜仪凤品着美酒,渐渐谈到入黔的观感,王奕仁说当年读王守仁的文章,说入贵州行走艰难“冲冒霜露,扳援崖壁,行万峰之顶,饥渴劳顿,筋骨疲惫”,总觉得太夸张了,亲自走一遍,才知道王守仁所言不虚。颜仪凤点头说在贵州的感觉真是“连峰际天兮飞鸟不通,游子怀乡兮莫知西东。”王、颜二人又向陈法讨教黔地的风物民情。陈法说贵州地处偏僻的西南,到处是高山峻岭,羊肠鸟道,不通车船,土地贫瘠,人民穷困。不但外面的人害怕来贵州为官,就是贵州本地人到外面为官,也常常不愿回来。贵州人受环境的制约,确实有眼界不宽,见识短浅的弊端。不过贵州也有很多优势,这里的鱼、米等生活必需品价钱便宜,不会发生大饥荒、大瘟疫,气候宜人,冬无严寒,夏无酷暑,民风纯朴,吃苦耐劳,山水秀美,特产丰富。只要措施得当,黔地还是大有可为的。王奕仁说据他来黔地这段时间的考查,深感黔地现在的情形必需以开启民智为先,而开启民智当务之急,必需以发展教育为要。

颜仪凤问陈法,以安平论,发展教育应该从何处着手。陈法说康熙末年金坛的于采来当安平知县,于知县道德高尚、是文章妙手,督促安平读书人勤奋学习。在他的倡导、督促下,安平读书人形成了朴实敦厚、勤奋好学的风气。发展教育急不得,要循序渐进,长久坚持,自然成功。现在安平的县学已经差不多倾倒尽了,颜兄如有意教育,可从修复县学开始。修好县学,安平的读书人可以在新县学中,随时学习和练习礼仪,观摩祭圣典礼中的各种升降揖让的礼节;在新县学中学习和互相研讨,日久年深,就会渐成风气。以点带面,影响全县,形成一方学风。颜仪凤说他已经看到县学毁坏得不成样子,并慨然说他早已有心自己捐款修复安平县学。陈法一听出自意外,连忙说仁兄要是修好县学,功德无量、功德无量。

临分别时,颜仪凤承诺捐资修县学,颜仪请王奕仁为县学写碑记,王奕仁又转请陈法代笔。安平县学,当时,只有倾圯的大成正殿和启圣祠各一座,其余建筑都是颜仪凤捐资增建。安平县学从雍正四年动工,雍正七年落成,陈法依约为王奕仁代笔撰写了《重修安平县学记》。文中盛赞了于采、颜仪凤等为安平文化发展作出的贡献,并语意深长地写了一段文字“今平邑独数得贤人君子为之师长,而颜君适继于君之后,教其质朴勤学之民,今方新其学宫,使诸生以时习礼,观升降揖让之容,读书讲学其中,则余所谓‘渐且久’者,将于是乎在其教之成焉,必也。”既是对于、颜二人的褒奖,也是对后继者的劝勉和嘱托。

雍正八年(1730),陈法在圆明园谒见雍正皇帝后,出为顺德知府。从此步入独挡一面的宦海生涯。为了清正廉洁,他为自己定下明确的“官箴”:对贪赃枉法,不能想,更不要去做,“无为其所不欲,无欲其所不欲。”随时提醒自己“夫穿窬,其始之,为之必有愧作于心而忸怩于颜者,久乃视为固然而安之。”防微杜渐警钟长鸣。为官要视民如伤。顺德府连续发生了几年自然灾害,民生艰难。陈法到任,劝捐成立留养局,“收恤流转乞食之人,”使当年冻饿而死的人比上年减少“十之八九”。因为灾荒,人民逃荒游离失所,既难救济,又难恢复生产,陈法在前人的基础上推陈出新,设立乡长保甲法,廓清了当地人户口。乾隆赞许该法“不致扰累而能得淹户之实数。”

此后,陈法先后出任登州知府、山东运河道、庐凤道。乾隆九年(1744)八月,陈法迁淮扬道驻节扬州,次年谭太夫人年近八旬,思归故里,陈法拟请辞后送母回乡,遇陈家浦河防溃堤,一时事难完结。于是,二弟陈浩计在九月扶侍太夫人先归。临别时陈法扶着母亲,百感交集,絮语惜别:“霜降即近,溢口可堵塞完工;事情完成后,我就告老还乡,明年春天可以到家团圆。”站立江干,望着白发苍苍的亲娘,在二弟的搀扶下,蹒跚离去,形影踽踽。他悲从中来,潸然泪下。岂知,这一天却成了陈法与母亲的永诀之日。乾隆十年黄淮运河正是多事之秋,从现存的清档案中略见一斑,封疆大吏上报水患灾情的奏折有数十份,像雪片一样飞向朝庭,可见灾情之重,亦可见负责治河赈灾的陈法责任之重,任务之繁。陈法职责所系,实在不能离开。

陈法日夜巡视率督堤工抢险救灾,公务再忙,各种禀、启、札、檄,仍然一如既往躬亲自拟,终于心力尽瘁,积劳成疾,大病一场。陈法属吏沭阳县知县袁枚前来探视,并向陈法请诗,陈法随口吟唱:“高卧新秋及暮秋,酒场文社废交游。萧疏鬓发愁潘令,清瘦形骸笑隐侯。尽日闲书留枕畔,经时残药贮床头。世情更信吾真懒,奈是维摩疾未瘳。”吟罢大笑道:“本道药钵随榻、形骸鹘立,亦寓‘隐侯’之讥,维摩之诮,时人尚识乎?”袁枚后成为文学大家,他把这首《卧病》诗收入品诗著作《随园诗话》,该书还记载说:“余宰沭阳,隶其属下,亲承风采,平易可亲。”陈法逝世十年后,袁枚得观陈法的《玩易图》,重睹先生遗采,爰笔题跋图中,抒发仰慕缅怀之情:“枚也拜别公,垂垂三十霜。忽于丹青中,见此鬓发苍。怀贤并感旧,不觉涕淋浪。敬题数行字,当爇一瓣香”。

大病初愈后,陈法督率陈家浦河防堤工。陈家浦工程比较浩大,乾隆九年筑的老堤共四百三十丈,七月初三冲塌二十多丈。八月初四、初五两日,连降暴雨,到八月二十日,老堤共被洪水冲塌二百九十四丈。陈法率同官员河工,考查概算筑堤工程,现存老堤卑而薄,又经洪水冲刷,已不堪防洪,老堤修筑设计不合理,存在隐患,必须改弦更张,实际需要筑堤八百五十一丈。面对数十万两白花花的工程价银,时时警醒自己无为“穿窬”者,同时“较定官秤”,加强稽查,严防河员进工程材料时弄虚作假;工程用料定好质量价格后,全部由地方官员采买,同时严把验收关。工程质量实行责任追究制,谁修的河段,在“报销册内,将承修之员注明”,今后一旦出事,概由该人负责。陈家浦工程完工后,陈法迁任大名道。

御史杨开鼎上本参劾白钟山,治成“白钟山案”。在陈家浦溃堤事件中一是瞒报灾情,溺死多人不报;二是筑无用遥堤,枉费巨额公帑,此款必须由白钟山赔偿。陈法在大名道官署阅读《邸报》知悉此事,念及曾与白钟山共事,不应令其单独受罚,就上疏为钟山辨枉,且引咎自责。乾隆见疏大怒,把陈法谪戍喜峰口十六军台。

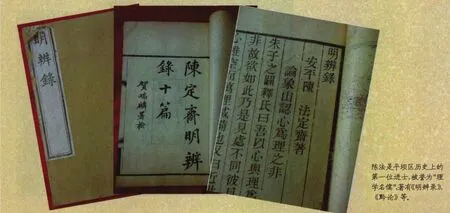

陈法在十六军台结合做官为人,总结平生所学,得出结论:“孔门入德方,大《易》揭敬义”。他豁然贯通两者,撰成《易笺》八卷。《易笺》被收入四库全书。然而他并不把《易》当作占卜之书,而用来修身养性,当作认知的途径,当作经世致用的工具,在《易》中,他认识到“流俗以苟且为明哲,此君子所不道也”,“不为小善,将为小恶,渐将为大恶矣”;对于《易》他有独特的认识,如在“豫”卦中,认识到做人的不足,在“损”卦中,认识到修德无止境。所以他终身学易不辍。

乾隆三十一年(1766年)陈法逝世于安平白云庄家中,听到定斋先生的死讯,陈宏谋以祭文志哀:“老成凋谢,坊表云亡,忆阙失之谁箴,怅怅其安;行望黔云之惨淡,悲瘴雨之迷茫,高山仰止,安能不惨怆以彷徨。”确是情深意长,悲痛不已。由于陈法在学术上的杰出贡献,死后入祀尹道真(东汉时贵州人,郑玄的学生,经学大师,曾任荆州刺史)祠。贵阳士子每年于先生忌日举行公祭(称“陈公会”),此活动一直延续了一百五十多年。