碧水丹山有嘉木

2018-01-10游星

游星

范仲淹在《和章岷从事斗茶歌》中赞叹武夷茶:“斗茶味兮轻醍醐,斗茶香兮薄兰芷”。除了驰名世界的小种红茶之外,武夷出产的岩茶更是乌龙茶之上品,名列我国十大名茶之一。武夷岩茶味兼红茶绿茶之长,具有香清甘活之“岩韵”,而独特的武夷茶文化更使武夷岩茶在中国这个“茶叶王国”中始终如明珠般耀目生辉。

溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽

武夷茶最早始于何时已无从确知。当代著名茶叶专家陈椽论证:“武夷茶约在距今1500年前的南朝时,就以‘晚甘侯之名而闻名。”晚甘,即是“先苦后甜”之意。唐朝元和年間,孙樵在《送茶与焦刑部书》中写道:“晚甘侯十五人,遣侍斋阁。此徒皆乘雷而摘,拜水而和。盖建阳丹山碧水之乡,月涧云龛之品,慎勿贱用之!”这函借用“晚甘侯”的美名,用生动的拟人笔法,赞颂了武夷茶独得山水灵异,茹露饮泉,馨香无穷的特殊风味。

宋朝大文学家苏轼撰写《叶嘉传》,也以拟人手法来为武夷茶树碑立传:“叶嘉,闵人也。……风味恬淡,清白可爱,颇负其名,有济世之才。”并在《咏茶》诗中道:“君不见武夷溪边粟粒芽,前丁(谓)后蔡(襄)相笼加,争新买宠各出意,今年斗品充官茶。”这说明宋代武夷茶便已有珍品入御贡,成为京城达官贵人们争相追捧的对象了。

在唐宋之际备受青睐成为贡品的武夷茶并非是如今人们所熟知的武夷岩茶,而是蒸青团饼茶、蒸青散茶、炒青和小种红茶一类。至今仍有不少人将武夷茶和武夷岩茶所混淆,这与茶叶行当名称沿袭不清的传统有关,也有部分是出于“竞古比早”的倾向。正宗的武夷岩茶是指在武夷山大山岩或岩石上所生,并以乌龙茶制茶手法所制成的一种半发酵的乌龙茶,与历史上以绿茶和红茶为主的武夷茶存在根本区别。

武夷茶在南北朝时出现了“灵草、建溪芽”等茶名。唐初,闽地涌现出了许多名茶,如建州大团、方山露芽、研膏、蜡面等品种,这些茶叶通常被加工成饼茶,饮用时需要将茶饼碾碎煮沸。到了宋代,除了保留传统的蒸青团饼茶之外,散茶渐渐流行,武夷茶区开始重视对石乳、铁罗汉、坠柳条等名丛的培育。元代逐渐淘汰了团茶,散茶得到进一步发展,武夷的探春、先春、次春等芽茶和以粟粒芽、武夷雨前为代表的叶茶都是散茶中的佼佼者。明代废团兴散,洪武年间武夷茶罢贡,团饼茶多改为散茶,烹茶方式由原来的煎煮为主逐渐向冲泡为主转变。清代又出现了青茶的制作方法,即乌龙茶的创新。清人陆廷灿的《续茶经》中记载的“炒焙”兼施的松萝法就是做青技术,制成的茶叶以乌龙茶命名。至鸦片战争之后,随着福建茶叶的大量出口,才有了以武夷岩茶为代表的乌龙茶之名。

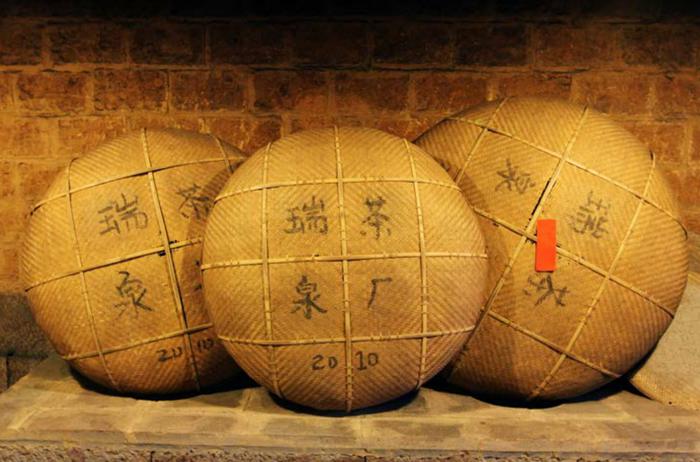

武夷岩茶是对产于武夷山的乌龙茶的统称,正山为岩茶,外山为洲茶。武夷山方圆60平方公里,有三十六峰九十九岩,岩岩有茶,茶以岩名,岩以茶显,故名岩茶,又名酽茶,有茶鲜醇浓厚之意。

武夷岩茶外形条索肥壮、紧结、匀整,带扭曲条形,形似“凤凰头、蜻蜓尾”,叶背起蛙皮状砂粒,俗称“蛤蟆背”,内质香气馥郁隽永。清代学者袁枚在《随园食单》中记录了武夷岩茶别具一格的冲泡方式:“杯小如胡桃,壶小如掾,每斟无一两,上口不忍遽咽,先嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼而体贴之,果然清香扑鼻,舌有余甘。”武夷岩茶品质独特,虽然未经窖发,却能“七泡有余香”,被当代茶圣吴觉农评为“品具岩骨花香之胜,味兼红茶绿茶之长”。武夷岩茶性和而不寒,久藏不坏,是乌龙茶中的极品。茶汤深黄澄澈,叶缘朱红,叶中央淡绿带黄,呈三分红七分绿,形成了著名的“绿叶镶红边”的特征。

武夷岩茶名丛繁多,主要分为:大红袍、名枞、肉桂、水仙、奇种五种,多以茶树产地、生态、形状或者味道区分。其中最为名贵的当属大红袍。

关于武夷大红袍名称由来,民间历来众说纷纭。一说大红袍乃仙人所赐,由于生长在人莫能登的悬崖峭壁之上,寺僧便以果为饵,驯猴采之,在猴子身上披上红袍以做标记,因此大红袍又称“猴采茶”。一说武夷山中天心寺的老方丈,用九龙窠的神茶治好了一位进京赶考书生的腹痛之症,书生高中之后赶回天心寺感谢方丈救命之恩,并将皇帝御赐龙袍披于茶树之上以示隆恩,后人便将此茶称为“大红袍”。又说某朝皇后患病,太子微服私访往民间寻药,途中得一老汉相助,前往九龙窠采到茶叶治愈母病,皇帝大喜颁下圣旨:一是赐大红袍一件为茶树冬日御寒;二是封老人为护树将军,世代罔替,每岁进贡,从此便有了“大红袍”之名。

山川钟灵秀,研焙有雅致

武夷山茶人将武夷岩茶的独特滋味称为“岩韵”,源于近代的茶师林馥泉对武夷岩茶“岩骨花香”的盛赞。具体可用“香”、“清”、“甘”、“活”四字解释,即:茶水厚重润滑、香气清正幽远,回甘快捷明显,滋味滞留长久。

武夷岩茶“岩韵”的形成,和独特的自然条件密不可分。武夷山位于福建省西南部的闽赣两省交界处,地处武夷山脉北段,平均海拔在1500米以上,山峰绵亘,被称为“华东屋脊”。“峰高崖陡峡谷险,绝壁山岩绕水转”,山中土质疏松润泽,既不至于过粘而排水不易,也不至于过松导致水分流失过快。山腹岩罅中多腐殖质,肥分无多,气水通透,适宜深根植物如茶树丛生。而横亘在西北部的高峰阻挡了北下的寒流,迎纳了南来的暖湿气流,在武夷山中形成了特殊的小气候,山中湿润多雨,终年云雾缭绕,岩壁之间日照不长,满足了茶树生育的理想条件。武夷岩茶可谓“以山川精英秀气所钟,岩骨坑源所滋,品具泉冽花香之胜,其味甘泽而馥郁”。明代的徐?更直截了当地点明:“此地气宜茶。”

武夷岩茶的特殊滋味还与独特的采摘和制作工艺有关。民谣《武夷制茶十道工》描绘道:“人说粮如银,我道茶似金,武夷茶叶兴,全靠制茶经。一采二倒青,三摇四围水,五炒六揉金,七烘八捡梗,九复十筛分,道道功夫深。”武夷岩茶的制作工艺之复杂繁琐为红茶、绿茶所不及。

武夷岩茶和红绿茶的采摘时间大不相同,如龙井、碧螺春、祁门红茶等春茶采摘要求越早越好,但乌龙茶则不能采摘过早过嫩,因为乌龙茶的新梢芽叶只有生长到一定的阶段,形成香味的内容物质才能够累积起来,所以明清两代有许多茶人都主张采摘时间不宜过早,芽叶不能过嫩。明代许次纾的《茶疏》记载:“清明太早,入夏太迟,谷雨前后,其时适中,如肯再迟一二日,待其气力充足,香冽尤信”。《武夷山志》中说:“岩茶反不甚细,烹之有天然真味。”武夷岩茶中的几大名丛采摘时间相互交错,水仙最早,肉桂次之,大红袍最晚。晚芽茶中形成香味的物质积累更多,因此大红袍的滋味要比水仙、肉桂等早芽茶更醇厚。

武夷岩茶的制作技艺大约在明末清初首创。崇安县令殷应寅延请黄山僧人传授松萝茶制法,并在此基础上发明了“做青”工艺而生产出乌龙茶。松萝法乃精细之炒青绿茶,边炒边焙,每次炒制时皆需一人在旁专门扇风,此举极费人工,难以普及。而后松萝法得到改进,形成了经典的“做青”工艺,包括晒青、摇青、揉炒、烘焙等一系列工序。

此工艺的发展得之偶然。当时武夷山山路崎岖,茶山与茶厂距离较远,茶农采茶必须翻山越岭,茶青在茶篓和挑篮中被日光曝晒,产生了“倒青”(即萎凋)现象;茶青在容器中不停摇动,便产生“摇青”现象,使青叶部分脱水,边缘泛红。这样的茶青无法做成綠茶,但炒揉焙后兼有红绿之色,味道醇厚,颇受欢迎,此后茶农便有意对茶叶进行“倒青”处理,逐渐完善了乌龙茶的制茶工艺。

在武夷山的民间传说中,乌龙茶是当地茶神杨太伯的“发明”。传说杨太伯挑茶叶行走在山路上无意中产生了“摇青”、“倒青”现象,通过摸索,发明了晾干、揉青、烘、焙、分拣的一整套工艺。总之,乌龙茶制作工艺的发明离不开当地茶农们辛勤的实践和朴素的智慧。

贡于天子,万年无替

武夷茶在唐代便是馈赠佳品,到了宋元时期更是成为御前贡品。元代在武夷山设立了“焙局”、“御茶园”。清朝康熙年间,以武夷岩茶为代表的闽茶远销西欧、北美和南洋诸国,被欧洲人当作中国茶叶的总称。如今,武夷茶文化作为中国茶文化中不可或缺的部分,已被列入了联合国教科文组织的世界文化遗产名录。

武夷茶文化体现了对传统茶艺的传承和信仰,其中最值得一提的是当地沿袭数百年之久的“开山”和“喊山”仪式。

当地人将武夷岩茶的采制之日称作“开山”,多在立夏前二、三日,不可轻易更改。在开山采茶的第一天,要举行盛大的祭山仪式。这天拂晓,全体茶农起床洗漱完毕,由“包头”(厂主)领到茶神杨太伯公神位前焚香礼拜。礼拜仪式庄严隆重,禁止言语以免触犯山神。早餐时禁止坐食,要求站立用餐。饭后由“包头”和“带山茶师”领路,赴茶园开采,期间“包头”要鸣炮礼送。茶农出厂直至茶园,仍不得言语且不得回顾,据说开山之日出厂回顾,将要患一春的眼疾。到茶园后,带山茶师便用手指示各个茶农开采。约过一个时辰,厂主到茶园分发烟草给众人,方可开禁说笑。

这种开山仪式由各个茶厂的厂长自行组织,另有县丞在御茶园主持的“喊山”仪式,县丞在通仙井旁的“喊山台”上恭敬礼拜,祭祀完毕后,隶卒鸣金击鼓,同声呐喊:“茶发芽!”井水便渐渐上升盈满。

民国之后“开山”和“喊山”的仪式逐渐简化,只在茶叶开采时由茶师在茶厂叫喊“好收成”、“好价钱”等吉祥话代替。近年来武夷山市政府为推广茶文化之乡的概念,恢复了这一传统的祭祀仪式。每年惊蛰日,政府官员穿上古代朝服,在“喊山台”旧址上诵读祭文:“惟神,默运化机,地钟和气。物产灵芽,先春特异。石乳流香,龙团佳味。贡于天子,万年无替。资尔神功,用伸常祭。”如今这种复原的“喊山”已经成为武夷山茶文化的鲜明特色之一。

武夷山的岩茶文化,是一种兼收并蓄、雅俗共赏的文化。它植根于采茶制茶的日常活动,保留了历代茶人的习俗和信仰,又与饮茶咏茶的文人传统融合,将中国茶文化的雅意发挥到淋漓尽致。

旧时武夷山茶厂的厅头上首都建有杨太伯的神位,据说他是唐代江西人,是第一个入武夷山开山种茶的先祖。他在武夷山的传说中颇具人情味,只要“包头”虔诚供奉,他就会在茶厂起茶时坐在装茶的竹篾软篓中增加茶叶的重量,他的妻子李太夫人则用手轻轻托起秤砣一道帮忙,因此茶厂中流传着这样的民谣:“杨太公,李太婆,一个坐软篓,一个托秤砣。”在武夷山茶农们的心目中,他们的茶神是跟贪嘴又亲切的灶王爷一样的可爱神仙。武夷山市政府在进行武夷岩茶文化复兴时也注意到了这点,杨太伯的形象在武夷山中随处可见。

除了民间崇拜之外,武夷山作为宋代理学名山,不少程朱学派的名人都在山中留下过品茗咏茶的诗句。朱熹就曾在隐屏峰下建造武夷精舍,讲学斗茶,以文论道,茶事极一时之盛,陆游曾经赞曰:“建溪官茶天下绝”。

经过数代茶人的不懈努力,武夷山喊茶、斗茶、茶艺、茶联等传统得到了继承和发展。民间斗茶会、十八道茶艺表演、无我茶会、御茶园祭祀等活动在武夷山蓬勃开展,极大丰富了武夷山茶文化旅游的内涵。2010年,武夷山市政府更是斥巨资邀请张艺谋、王潮歌和樊跃编导“铁三角”打造了“印象大红袍”演出项目,让观众能够在露天的360°旋转观众席中观赏武夷山茶文化的实景电影,使得武夷山茶文化成为一张中国茶文化走向世界的烫金名片。

“不如仙山一啜好,泠然便欲乘风飞。”品尝武夷岩茶不仅是雅致脱俗的赏心乐事,还是对中国传统茶文化的充满温情的一次回顾。要重现昔日武夷岩茶“嘘弗通宾海”的辉煌盛景或许仍旧长路漫漫,不妨此刻一汲清泠水,共醉这幽远茶香之中吧。