王芯克:他们必须被呈现

2018-01-09

我从2009年底开始关注拍摄中国高铁建设,至今有9个年头了。拍摄一开始,就思考如何打破以往的拍摄模式,要在主题思想和影像呈现上有所变化,以表达对高铁劳动者的深深敬意。

摆脱“三部曲”探寻新视点

无论是摄影还是摄像,画面的取舍都会体现出一种权力和主观性。

我曾是一名拍摄工业题材的记者,和一线劳动者打过多年交道,曾拍摄过跨海大桥、金温铁路、秦山核电等重大工程项目建设。当年拍摄这些大工程时,遵循的是“三部曲”模式:只拍开工、合龙、竣工。画面中的劳动者,始终在庆典仪式上,新装上阵,喜气洋洋。这样的拍摄在真实性和客观性上有较大缺失。

想要真实还原劳动者,必须改变以往的切入方式,全身心融入到劳动者之中。在沪杭高铁工地,或是杭甬高铁和杭长高铁建设现场,我前后百余次深入到工地、工棚,全天候、长跨度、零距离地来记录,凭借已知的信息、线索寻找,捕捉更多未知的内容,以此呈现出跟以往不同的表现形式和内容,让读者更深地了解高铁建设。

劳动者尊严的维护

塞巴斯蒂安·萨尔加多(Sebastiao Salgado)曾说:“人类的尊严总是存在的。”他的作品展现的是后工业时代的劳动者,生成了一种纪念碑式的特殊效果。在中国,很多摄影师阅读过他的《劳动者》后都深受影响。

然而,摄影作品对我们生存的这个世界到底能产生多少影响,它的力量到底有多大?摄影人都在尝试和探究,试图用自己的作品对社会产生影响。但是,如何处理好影响力和劳动者尊严之间的关系,是摄影人应该深入思考和把控的。我们与其关心劳动者表象,还不如深入地了解和关心他们的思想和情感。这是萨尔加多作品带给我的启迪和思考。

影像呈现的节奏和构架

专题只讲故事是不够的,它必须结合社会和时代发展这个大背景,才能迸发出感人能量。在实际拍摄中,一些被摄者或主管部门往往不愿意展示拍摄过程,只想呈现美好的结果。起初,镜头对准劳动者的时候,他们不是把帽子压低,就是躲开。他们觉得自己是个民工,在画面中会被人取笑。他们在工地干活,不关心外面的世界,不清楚高铁建设在中国铁路运输史上的重大战略意义。他们最大心愿是:干完活,拿到钱,早回家。这种误解和隔阂,在无数次的交往和沟通中得到了理解和支持,他们最终和我成为了好友。

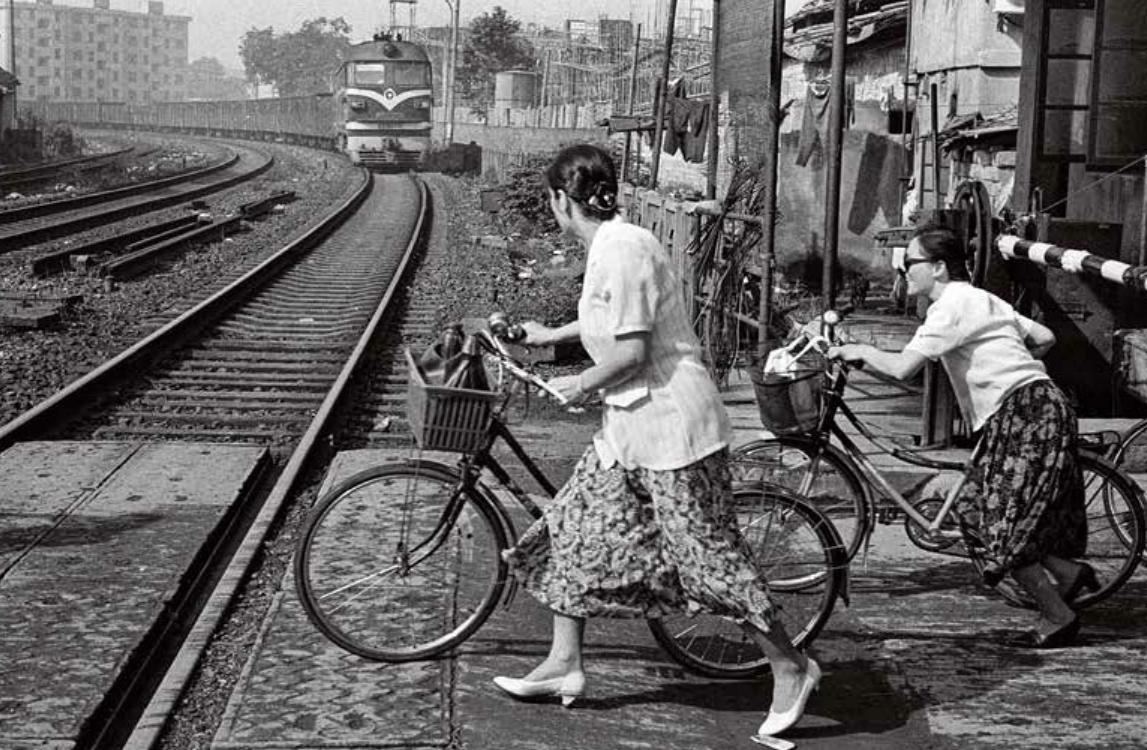

“他们不能表达自己,他们必须被呈现。”在沪杭高铁开通之际,我以“高铁基石”为封面标题,分“节奏”“力量”“日子”“归途”等5个内容,用8个版的篇幅,在《青年时报》上给高铁劳动者制作了一份特殊礼物—图片特刊。内容上,以劳动者的工作、生活和情绪为焦点。形式上,把劳动者的力量,转化为视觉张力来深化报道主题。把肢体语言,演绎成美的韵动。为高铁劳动者做了一个不同寻常的“亮相”。

萨尔加多说:“人类的体力劳动生产正在以惊人的速度消失,我们现在所拍摄的体力劳动照片,再过10年到15年就会变成历史的遗迹。”正如他所言,社会在变,高铁建设在变,劳动者也在变。9年前拍摄的高铁建设影像开始渐渐成为历史,但是通过这些影像这些建设者不会被遗忘。

评委评语:

为伟大的时代作传,离不开劳动者的篇章。王芯克多年來深入生产建设一线,聚焦普通劳动群体。他的作品将劳动者的力量转化为视觉张力,通过个性化的作品展示、还原生活样貌,挖掘劳动者内在气质,呈现劳动者的尊严。对劳动者无私奉献的热情讴歌,充分体现出摄影的强大记录力量;娴熟摄影技法的把握,赋予了每一个瞬间艺术的表达。

王芯克

1961年出生,浙江《青年时报》社副总编,浙江省摄影家协会副主席,杭州市摄影艺术学会主席。曾荣获中国新闻奖,全国摄影艺术大赛金银铜奖,全国地市报摄影十杰记者。