论作为信息规制工具的悬赏举报

2018-01-09王磊

王 磊

(北京大学 法学院, 北京 100871)

论作为信息规制工具的悬赏举报

王 磊

(北京大学 法学院, 北京 100871)

作为信息规制的重要工具,悬赏举报是一种能够有效获取信息以降低规制风险、提升规制绩效的制度。但在实践中,悬赏举报制度的运行效果并不理想,究其原因,在于举报人与规制机构之间信任断裂、举报程序尚不完善。为更好地发挥悬赏举报制度的功效,必须以举报人为本位,改进保密、奖励以及举报程序等方面的制度设计。具体包括以下措施:第一,在3个重要时点加大保密力度;第二,明确奖励的标准与范围,重置奖金领取方式;第三,完善举报程序。力求修复举报人与规制机构之间断裂的信任,重塑“政府—公众”合作格局。

悬赏举报;信息;规制;保密;奖励

一、引 言

随着市场经济的不断发展和社会分工的日益精细,信息凭借新媒体更容易发送和接收,随之而来的是,现代社会日趋呈现出高度的组织化特征,一些组织体“垄断”信息,形成封闭的“信息孤岛”,这使得规制机构及时获取真实信息的难度越来越大,成本越来越高。信息的最佳品格恰恰在于其传递过程中的真实和迅速[1],信息偏在,或者说规制机构的信息劣势在一定程度上减损了规制的绩效,近些年频发的证券违法、食药安全、产品质量、环境污染等问题均可视为这一困境的现实注脚。对此,奥斯本和盖布勒一针见血地指出,今天政府管理失败的主要原因,不在于目的而在于手段[2]。从另一方面来说,这也给我们以警醒,办好事情的能力并不限于政府的权力,不限于政府的发号施令或适用权威。在公共事务的管理中,还存在着其他的管理方法和技术,政府有责任使用这些新的方法和技术来更好地对公共事务进行控制和引导[3]。

鉴于以上背景,深入探讨和发掘信息规制的有效工具与技术十分必要。本文从信息规制的“工具箱”中选取悬赏举报这一典型样本,从信息搜集、社会共治的视角,重新诠释这一制度的内在逻辑与价值功能,并初步提出一些制度完善的方案和设想,这对于规制机构降低其信息获取的成本,提升规制能力,进而改善规制绩效具有一定的理论参考和实践借鉴意义,而且,在我国放松管制的大背景下,这也有助于我们审视和观测法律规制的未来走势和动向。

二、悬赏举报的制度逻辑

悬赏举报制度的生成逻辑大体可以表述为如下3个方面:

1.信息不对称与信息迁移

一直以来,信息不对称就是规制法学的核心立论基础之一,这一分析范式也是悬赏举报制度重要的理论支点。在规制法学的视域下,悬赏举报制度所面对的现实图景就是规制机构和规制受体(如企业等)之间存在阿克洛夫所言的“信息不对称”[4],规制机构获得的信息在很大程度上是缺损的,信息不完全、碎片化甚至自相矛盾,这增加了认知的不确定性和决策难度。信息不对称现象的形成主要有两个方面的原因:

第一,根据控制论的核心主张,信息在客观世界中是分布不均的。控制论的创始人维纳断言:信息与物质、能量相似,它是与物质、能量并存的世界基本构成[5],如同物质和能量在客观世界中分布不均一样,信息的分布也呈现不均衡、非均质的形态。可以认为,自然状态下,信息不对称是一种常态,因为生产、分工与知识构成等原因,不同主体的信息搜集、处理能力迥然不同,掌握的信息量天然地存在差异。

第二,现代社会渐趋组织化。组织是一个相对独立、自治的场域,具有截留信息的行为惯性,保密几乎是所有组织(包括政府)的一种先天性文化,这会促成一种“集体沉默”,其结果是规制受体在将信息呈送给规制机构方面表现出十分不情愿,即便是在“命令—强制”的规制模式下被强制要求报送一些信息,这些信息也可能因环境的快速变化而变得滞后,从而不具有可适用性[6]。更为严重的是,因惮于惩罚,很多违法或不当信息往往被组织体所遮蔽、掩藏,致使不管规制机构的人员多么有能力、多么富有奉献精神,也不管全社会付出多少执法资源,现行的公共执法体制总是缺乏一种必不可少的、有效发现并阻止潜在违法行为的资源——信息[7]。

信息是不对称的,但信息也是可迁移的。信息具有可迁移性意味着在一定的成本条件下,可以实现信息的共享和传递,这使得规制机构在更大范围上对信息的搜集和利用具备了现实条件。规制机构可以支付一定的对价,从知情人处购买信息,扭转自身在探知违法信息过程中的劣势地位,因此,有学者主张悬赏举报本质上是一种特殊的信息交易制度[8],这是具有一定道理的。信息交易在一些领域中,如刑事缉拿、税务征管、交通执法等早已获得广泛的应用,为获取情报而支付金钱这一作法与历史一样古老[9]。金钱激励下的信息迁移可以形成信息搜集的“虹吸效应”,信息将源源不断地流向规制机构这一信息“洼地”。

2.社会共治的兴起:公众参与

社会共治(Co-Regulation)是一种多方位的治理手段,包括立法、执法主体治理、自我治理以及其他利益攸关方参与治理。社会共治有两个重要的理论源头:合作治理理论和国家与社会互动理论[10],其理论意涵是公权机关吸引非政府利益相关者参与公共政策的制定与实施[11],它是对治理失灵和规制成本过高的一种回应,是对利益集团多元化的一种对抗,也是对国家管理主义的一种反叛和背弃。在社会共治的舞台上,政府依然是“主角”,只是上演的剧目已不再是政府一己包办的“独角戏”。

从整体主义的视角来看,社会共治可被视为一个动态的协作系统,公共规制是社会共治的一个子系统。在这一系统中,不同类型的主体依据各自角色分工履行不同的职能,如规制机构承担着执法、实施奖惩和检查等职能;企业负责生产控制、风险防范、诚信经营;社会公众依法进行监督、举报、参与决策、表达诉求;第三方独立机构开展质量认证、信用评估、风险评估等服务;媒体则发挥舆论引导、宣传教育、监督等作用,各主体密切沟通、配合,共同维系系统的正常运转。社会公众参与的悬赏举报无疑是系统中不可缺省的一环,在社会转型的当下,不特定的社会公众较之有限的执法主体,在探知弥散化的违法信息方面具有成本比较优势,它是规制机构视线的有效延伸。依据信息经济学的基本原理,信息应当由具备信息优势的一方来提供,生产才是有效率的[12]。因此,规制机构势必借助具有“地方性知识”优势的公众力量来补强自身的信息获取能力,进而催生出多元化的“国家—社会”信息连接通道、“政府—公众”的深度合作格局。此外,悬赏举报一定程度上可以驱散管制俘获的迷雾,将政府从公共选择理论的“经济人”假设中适度“抽离”,降低其伦理风险,提升治理绩效。

在社会共治的理念下,社会公众与规制机构之间已不再是单向的义务关系,也不是政治层面上的“主仆”隶属关系,两者是建立在“信息供给—支付对价”这一特殊契约上的新型合作关系,这是悬赏举报最为重要的制度意蕴,也是保证悬赏举报在社会共治场景中永不离场的关键前提。

3.心理学上的“审判者”心理

在社会科学的发展过程中,曾出现过“经济人”、“社会人”等不同的行为动因理论,这些理论都具有一定的解释力。社会偏好模型[13]另辟蹊径,从心理学层面解释社会个体的行为策略,认为个体有愿望去惩罚违法/犯罪行为,维护社会公平正义,惩罚意愿决定了个体对追求公平结果的偏好。在心理学的理论背景下,举报行为作为对违法/犯罪行为的一种“报复”,背后隐藏着社会公众无时不在的“审判者”心理,大多数社会个体在发现违反社会规范的行为未得到惩罚时会感到不舒服,而一旦公正得以建立,他们就会感到轻松和满意[14],这一假说已经得到了神经科学方面的证据支撑。也正是基于这样一种“审判者”心理,在规制的约束性语境下,规制受体仿佛被置于福柯所言的“全景敞视主义”的理论情景中[15],其行为、举动被社会公众全方位地观察、追踪,违法信息随时有可能被捕捉到。在此意义上,悬赏举报对规制受体是具有一定威慑力的,因为对潜在违法行为的威慑效应取决于两个结构性变量:惩罚的严厉程度和行为被发现、被査处的概率。显而易见,悬赏举报撬动了后者,而这势必将影响规制受体的行为选择。

三、悬赏举报的规范依据:法律文本的教义学考察

较之制度逻辑的宏观视角,对法律文本的考察有助于从微观维度切入悬赏举报的规范构造,省思其制度真义与不足。

1.悬赏举报的制度事实

由于协调难题和集体行动困境的存在,“规制”正在兴起[16]。经济性、社会性规制活动愈加频繁,作为规制活动规范依据的经济法、劳动法、环境法等也日趋庞杂,这些都是悬赏举报制度的法律文本载体。为尽可能地展现出悬赏举报的制度全貌,本文选取了32部法律作为样本对之进行分析,其中含纳经济法项下的法律21部(《反垄断法》《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》《食品安全法》《药品管理法》《产品质量法》《农产品质量安全法》《广告法》《价格法》《银行业监督管理法》《证券法》《保险法》《信托法》《城市房地产管理法》《烟草专卖法》《电力法》《邮政法》《铁路法》《计量法》《标准化法》《安全生产法》);劳动法项下的法律4部,即《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》《慈善法》;环境法项下的法律7部,即《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《环境噪声污染防治法》《海洋环境保护法》《环境影响评价法》,它们基本涵盖了我国规制领域现行有效的主要法律规范。

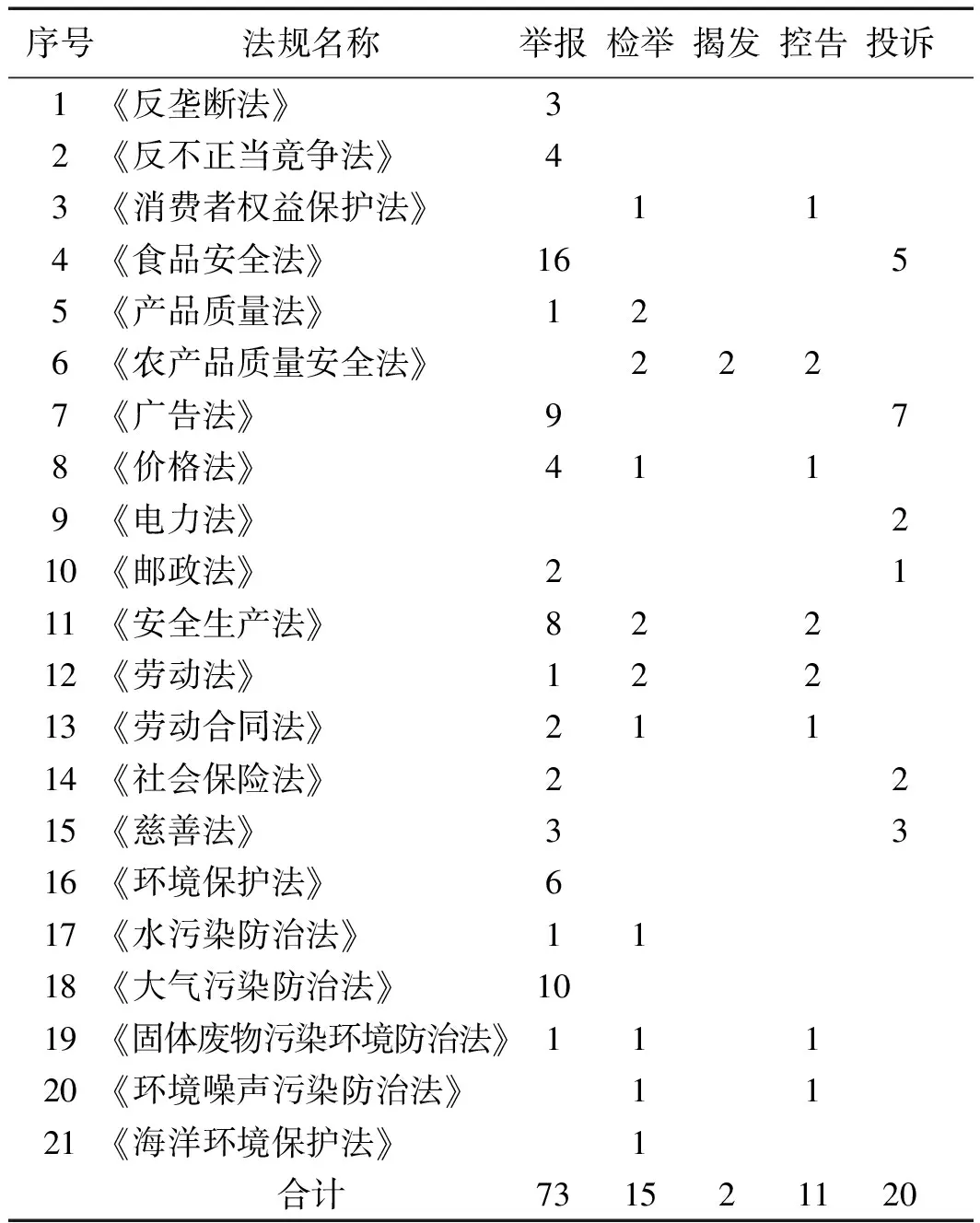

通过梳理法律文本可以发现,立法对举报行为的文本用语并不统一,共计有5种表述方式,即“举报” “检举”“揭发”“控告”以及“投诉”。若仅从字面意思理解,上述5个词语存在一定的交错,但经过文义解释、体系解释的涵摄,在特定语境中,它们在法律上的指称却是基本一致的,试举一例。《广告法》第53条规定:“任何单位或者个人有权向工商行政管理部门和有关部门投诉、举报违反本法的行为。……接到投诉、举报的部门应当自收到投诉之日起七个工作日内,予以处理并告知投诉、举报人。”可见,“举报”与“投诉”两个词在该条中的内涵与外延都是同一的,两者毫无二致。“举报”和“检举”两个词在法律法规中更是经常被通用[17]。在这32部法律中,有21部法律规定了举报相关制度,占比65.6%,其中“举报”一词共出现73次;“检举”一词共出现15次;“揭发”一词共出现2次;“控告”一词共出现11次;“投诉”一词共出现20次(详见表1),它们构成了悬赏举报制度的基本存在事实。

表1 举报制度在21部法律中的规定情况一览表

2.悬赏举报法律关系的文本解读

法律关系是主体、行为以及责任等各项法律元素的集合。具体的法律制度只有“镶嵌”在“主体—行为—责任”的理论架构内,才能获得法律上的规范意义和实践上的行动能力[18]。有鉴于此,本文尝试选取“主体—行为—责任”这一分析框架,对悬赏举报法律关系进行解构。

在规制法界域内,悬赏举报法律关系主要涉及3类主体,即举报人、被举报人以及规制机构。其中,举报人位于法律关系的原点,牢牢占据制度入口的关键位置。通过观察表1中的法律文本可以发现,法律通过正、反两个向度为举报人赋权,塑造其品格和能力:一是明确规定举报人有权举报违法行为,如《食品安全法》第12条规定:“任何组织或者个人有权举报食品安全违法行为”,正向赋予举报人监督权;二是通过为规制机构设定义务反向赋予举报人权利,如《产品质量法》第10条规定:“产品质量监督部门和有关部门应当为检举人保密,并按照省、自治区、直辖市人民政府的规定给予奖励。”据此,举报人有要求保密和获得奖励的权利。当然,举报人也必须履行如实举报的义务。此外,举报人的范围还呈现出一定的开放性特征,“单位”“组织”以及“个人”均能成为举报人,违法行为的参加者也是适格的举报人,这隐寓着悬赏举报制度的巨大能量。与举报人相对立,被举报人主要是实施违法行为的企业,此二者之间天然地存在着一种紧张的对抗关系,被举报人打击报复举报人的现象时有发生,这使得举报人长期匍匐于被举报人的阴影之下。较之举报人和被举报人,规制机构是公益的代表,处于三角关系的顶尖,规制机构先是自下而上地从举报人处汲取违法行为的信息,而后自上而下地对被举报人进行规制,因此,称规制机构为悬赏举报法律关系的中枢实不为过。

主体在法律关系中据以彰显其自身特质的,并非名称抑或形式,而是行为,形成、变更、消灭法律关系的目的皆由行为完成[19]。在同一法律关系中,不同主体的诉求与主张也是通过迥异的行为得以外显和表达。因此,只有关注主体的具体行为,分析其中所蕴含的法律意义,才能洞察悬赏举报法律关系的品性。悬赏举报法律关系含纳的行为是多样的,包括举报人实施的信息搜集行为、举报行为、领奖行为等;被举报人实施的违法行为,具体而言包括涉嫌垄断行为、侵害消费者合法权益的行为、食品安全违法行为、价格违法行为以及污染环境的行为等,还有被举报之后的应对行为;规制机构实施的受理行为、核查行为、授奖行为以及保密行为等等,不一而足。观诸上述行为,举报行为无疑是最核心的,它是政府重塑规制自信的一种重要凭借,有助于达致公益目标和集体期望,非但如此,举报行为还事关公民言论自由权、监督权的实现和规制秩序的建立,能够促进经济、社会的良性运行和协调发展,具有深刻的法律和社会意涵。

悬赏举报法律关系中的各类主体违反法定义务均应承担相应的不利后果,遭受来自法律的负面评价。然而,我国悬赏举报制度的责任设置并不完善,综观表1中的21部法律,只有8部法律规定了责任的承担主体、形式等,仅占总数的38%(详见表2),《产品质量法》等一些重要法律未对悬赏举报法律关系中各类主体的责任进行规定。

表2 悬赏举报各类主体法律责任的设置情况

即便是在上述8部法律中,法律责任的规定也十分粗疏,表现在3个方面:第一,没有规定举报人的责任。实际上,举报人举报失实、诬告时,可能要承担相应的民事责任,如停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等,甚至是刑事责任。为钳制举报人肆意举报的流弊,法定其责当属应该;第二,被举报人法律责任不明。仅有3部法律规定了被举报人的法律责任,这些规定宣教色彩浓,威慑意味弱,如《食品安全法》第133条规定:“违反本法规定,对举报人以解除、变更劳动合同或者其他方式打击报复的,应当依照有关法律的规定承担责任。”显然,仅从规范形式上无法准确推知责任人必定要承担的法律后果,法律责任的否定评价与制裁功能被“稀释”与“虚化”;第三,“责令改正”的责任承担方式力度不够。如《固体废弃物污染防治法》第67条规定:“县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他固体废物污染环境防治工作的监督管理部门违反本法规定,有下列行为之一的,由本级人民政府或者上级人民政府有关行政主管部门责令改正,……(二)发现违法行为或者接到对违法行为的举报后不予查处的……。”在司法监督介入不深的情况下,笔者对“责令改正”的惩戒力度始终存有疑问,原因在于这类“责令改正”在行为性质上属于劝诫指导,并无实际的负面法效果[20]。

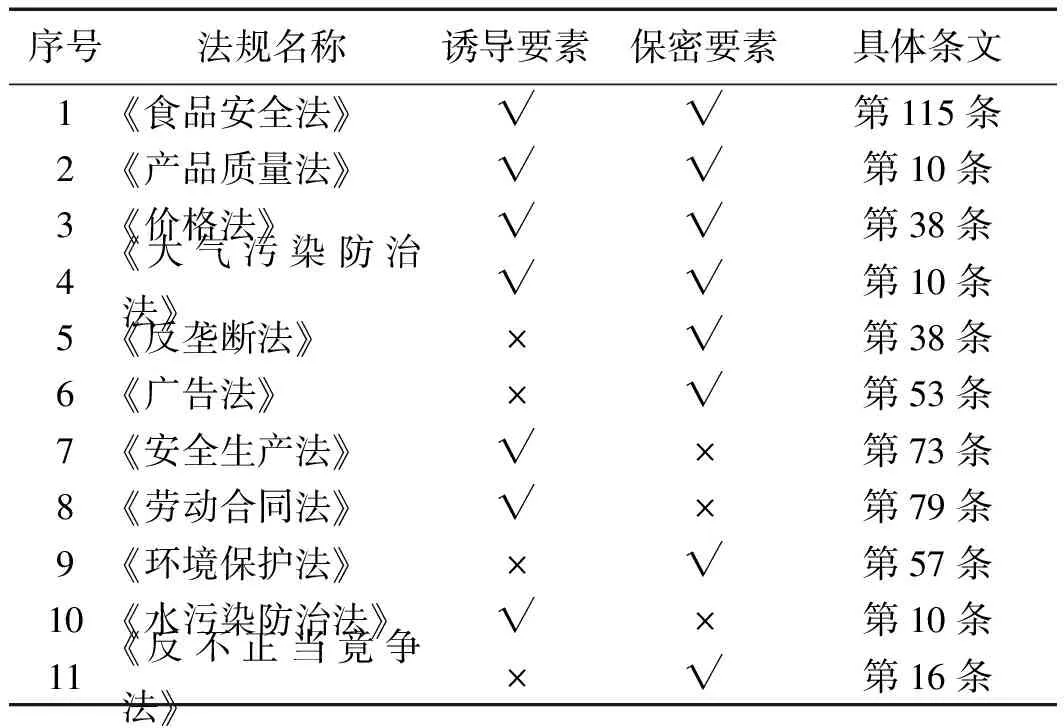

3.悬赏举报制度的关键要素及其法律设置

除主体、行为以及责任等基础性的制度构成外,悬赏举报制度还蕴含两个关键性的要素:诱导要素(奖励)与保密要素。实践证明,单纯依靠“群众觉悟”以及“志愿行为”是不够的,如果一旦有这样的正义人士出现,当然应当大加赞赏。但是,如果法律制度是建立在对英雄模范的期待的基础上,那就完全失去了其应有的意义[21]。而且,道德感召力终抵不过现实诱惑力,强大的物质激励才能让潜在的行动者不再扮演“沉默的大多数”,而是转身成为现实的举报人,同时还要通过严格的保密措施消弭笼罩在举报人心中的焦躁和恐惧情绪。人类的利己本性和危险规避心理不仅仅是对现实生活经验的客观总结,更有其深刻的生物学依据。职是之故,缺失诱导要素与保密要素的悬赏举报制度是蹩脚的,必将难以行走长远。

表3 21部法律中诱导要素与保密要素的条款设置情况

尽管《食品安全法》等法律规定了诱导要素或保密要素条款,但条文规定不尽合理,流于浮泛和空洞,如《食品安全法》第115条规定:“……对查证属实的举报,给予举报人奖励。”《反垄断法》第38条规定:“……反垄断执法机构应当为举报人保密。”再如,《广告法》第53条规定:“……有关部门应当为投诉、举报人保密。”其他一些法律对诱导要素与保密要素也是“惜字如金”,不愿多“废”笔墨,条款设置仅具有宣示的性质,回避奖励的资金来源、授奖与领奖程序、奖励标准、泄密的责任追究等关键性问题,大大减损了法律条文的可操作性,实践中,无论是无人前来举报的“冷”现象抑或是举报后不来领奖的“怪”现象均与此有关。

四、悬赏举报制度的实践检视与困境解析

以问题为导向,对悬赏举报的制度效果进行实证分析十分必要,这是制度建构的实践基础。

1.实践检视

全面地撑握信息就更易于监测相关主体的行为,进而影响其行为决策,提高制度实践的质量[22]。在此意义而言,作为信息规制工具的悬赏举报是一种可以有效降低规制风险,提升规制绩效的制度设计,这也正是理论预先为悬赏举报制度勾勒的一幅美丽蓝图,但当画卷在真实世界中徐徐展开时,我们看到的却是另一番景象,下文将选取几个有代表性的制度截面用以评估悬赏举报制度的运行实效。

截面一(环境保护领域):2010年10月,合肥市环保部门开始实施悬赏举报政策,但该政策执行1年多以来,“12369”环保举报热线只接到过1起市民举报[23]。2014年1月,安徽省环保厅、财政厅联合制定了《安徽省环境违法行为有奖举报暂行规定》,对举报人进行奖励,并报销举报人领取奖金时的往返路费。一年多过去了,仅有一名举报人领取了奖金[24]。

截面二(食药安全领域):2009年,南京市药监部门出台药品监督举报奖励相关规定,举报药品、医疗器械违法的行为,经查证属实,最高可获5万元奖金。该政策出台4年以来,每年接到五六百起举报,其中约15%成为案源,但到目前尚无一位举报人领奖[25]。

截面三(安全生产领域):2009年12月,北京市开通了“12350”安全生产举报热线,市民举报安全隐患,经查证属实的,可获得最低200元、上不封顶的奖金,但该奖励的弃奖率一度曾高达66%,3年来共有13.8万元的奖金未被领取[26]。2013年,安徽省马鞍山市安监局决定给予4位符合奖励条件的举报人每人1000元奖金,但公告发布半月后,举报人却无一露面[27]。

以上3个截面作为制度运行效果的显微点,清晰地再现了悬赏举报在实践中的真实面相,我们固然不能武断地认为悬赏举报的制度目的全然落空,但基本上可以肯定,它并没有很好地实现制度预期,不然就不会出现举报遇冷的现象,更不会出现“有人举报,无人领奖”的尴尬局面,这都警示我们,现有制度设计的确存在进一步完善的空间。

2.困境解析

在对悬赏举报制度进行深入的法教义学考察,并进一步关照规制实践后,笔者认为,导致悬赏举报制度实施效果欠佳的关键原因有两个:

(1)漠视举报人权利招致信任断裂

平日的教学活动中,大多数教师都能做到给语意留白,利用文本内容一以贯之的关联性,在阅读教学中最大限度地将文本前后内容,表里深意联系起来,引导学生拓宽想象,将简单而颇具深意的语句进行深挖,用个性化的语言进行再表述,使表达更形象具体。我认为还应加强的是给思考留白,为表达留白。向学生发问后,应留给学生充分的时间思考,真正做到“学而思”、“思而学”。留白,就是给学生在“学”的地基上构造“思”的高楼。教师不必提前告知学生阅读文本的结论,可利用多种教学手段,将学生引入余音绕梁的语文幻境,通过从文本视角体验、站在作者视角体验,再结合学生自己体验,内化文本语言内容。

规制机构往往忽视悬赏举报的权利意蕴,漠视举报人应享有的权利,导致两者间严重的信任断裂。具体而言,主要表现在两个方面:

第一,漠视举报人的保密权。规制机构对实名举报的过分强调以及对“到场协助查办”的深度倚重都是漠视保密权的重要表征与突出例证。可以肯定,试图在不严格保障举报人安全的情况下查清案件是一种错误认知引导下的短视行为,此一行为的后果就是规制机构无法给予举报人足够的安全感。举报人或“隐遁”,抑或是在举报时表现出的“怯”与“懦”都不过是信任断裂下为避免遭受打击报复的一种自保式警惕,而这种警惕绝非杞人忧天,实践中,规制机构人员泄露举报人身份信息的情形并不鲜见。2016年,中央环境保护督察组就处理过廊坊市大厂县环保局监察大队长王铁军泄露举报人信息一案,王铁军最终主动承认泄露信息的事实,并被撤销职务。举报人在身份信息被泄露后遭受的打击报复或明或隐,“隐性的打击报复”又处于法律救济的边缘死角,这渐渐成为悬赏举报的制度之殇。

第二,漠视举报人的奖励权。有学者认为,奖励举报信息的承诺必须具备充分的可置信性,使不特定的社会公众对之产生制度性信任[28]。笔者比较认同这一观点,因为舍此不足以在“国家—社会”之间建立稳定的信息合作均衡,但实践中,规制机构未能兑现奖励承诺的情形时有发生,举报人为此起诉的不在少数,如在陈书伟诉深圳市市场监督管理局一案中,原告陈书伟请求法院确认被告未在法定期限内依法作出是否奖励原告的决定的行为违法,一审法院支持了原告的诉讼请求。诉诸司法是举报人捍卫自身权利强有力的途径,也是最后的无奈之举,举报人站在法庭里的那一刻就意味着其与规制机构关系的彻底决裂。“举报违法行为—奖励兑现”的链条一旦由于规制机构的失信而崩裂会引发十分恶劣的外溢效应和联动效应,甚至有可能从根本上消解包括悬赏举报在内的一系列民间信息生产机制,阻塞社会公众与规制机构互动、交流的渠道,进而摧毁“国家—社会”二元社会共治格局。有鉴于此,规制机构应强化潜在举报人信息合作的稳定预期,增强其行动激励,切勿使举报人所具有的合法期望受挫[29]。

(2)举报程序不完善导致“举报难”

举报程序不完善主要体现在4个方面:第一,举报受理机关不明、受案范围不清。有学者以北京、山东、广东、海南4省市的制度文本为考察对象,反思我国食品安全悬赏举报制度存在的缺陷与不足,其研究结果表明,就举报受理机构而言,存在一个明显的问题,即“接受举报的机构太多”且“接受举报的机构不明确”[30]。4省市中,只有海南省统一了食品安全违法行为的举报受理机构(省食品安全委员会);北京市与广东省没有明确规定接受举报的机构;受案范围不清的问题同样十分突出,这常常令举报人无所适从;第二,举报线索管理不善。在规制法界域内,立法上尚未规定统一管理举报线索的机构,案件移送程序也只是零星地散见于一些法律当中,条文规定较为粗放,如《社会保险法》第82条规定:“社会保险行政部门、卫生行政部门、社会保险经办机构……对属于本部门、本机构职责范围的举报、投诉,应当依法处理;对不属于本部门、本机构职责范围内的,应当书面通知并移交有权处理的部门、机构处理。”诸如移送的期限、方式等重要事项均未载明;第三,举报的核查程序不完善,条文过于原则或没有相关规定,法律文本的考察可为佐证,在表1的21部法律中,只有《广告法》明确规定了举报的核查期限。因核查程序不完善导致规制机构对举报行为处理不及时的消息也频现报端。2013年,环保部调查发现,各地环保部门在处理社会公众通过“12369”热线举报的案件中,黑龙江、江苏等8省共23件举报未在规定期限内反馈。第四,举报的责任追究程序不严格。本文第三部分已大致论及,此处不再赘述。需要明确的是,在法律规范结构上,责任追究应当以可为社会公众明确感知、具有较高确定性的“行为—法律后果”模式来设定悬赏举报法律关系各主体的责任,恢复责任追究的刚性,提高举报法律关系的合法性与合理性。

当然,除上述两个关键原因之外,还有一些其他原因,举报渠道不畅便是其中之一。以电话举报为例, 2013年,环保部对全国省市级“12369”环保举报热线的运行情况进行了3次检查,发现一些地方存在多次拨打无人接听、长期忙音和运行不稳定等情况,特别是甘肃、青海、新疆等省(区),每次检查中均有1/3以上的地市无法拨通[31]。2015年,零点研究咨询集团对全国31个行政单位的236条热线(含省级、地市级热线)进行了调查,结果显示,“12331”食品、药品举报热线近1/3(31.8%)无法接通,100%可以接通的仅超一成(11.4%)[32]。举报渠道不畅会在一定程度上推高悬赏举报的制度成本,更紧要的是,它会强化举报人“举报难”的心理预期,令举报人萌生退意,甚至不愿再采取进一步的行动,造成举报人的被动“沉默”。

五、悬赏举报的制度设计优化

只有熟谙悬赏举报的制度逻辑,目光在规制实践与法律规范之间来回穿梭,才可能立足法律的视角提出制度改进的合理设想,避免落入“短、平、快”对策建议的窠臼。笔者认为,悬赏举报的制度设计优化可从3个方面入手。

1.在3个重要时点加大保密力度

潜在举报人在面对组织或个人的违法行为时,通常有3种选择:努力发声,促成“私人信息”的外部传递;妥协并保持沉默;主动远离违法行为。选取第一种行动策略时,潜在举报人在担心自身安全之余,也会受到伦理道德的拷问,疲惫地为自身的举报行为寻找伦理依据,“保密”就成为规制机构消弭举报人畏惧心理和伦理困惑的最优方案。保密的最终追求是保证安全,举报人对安全的渴求与期待贯穿举报行为始终,其中3个时点尤为值得关注,制度设计亟待改进。

(1)举报发起时的保密

举报违法行为时,举报人倾向于最小化其身份信息的知悉范围以阻断潜在风险,匿名举报自然成为首选的举报方式。与之相反,受公共预算约束的规制机构对实名举报更为偏爱,在规制机构看来,实名举报在可信度上要优于匿名举报且易于核查,消耗的行政、财政资源较少。很显然,不同的举报方式对举报人与规制机构的效用函数是不一样的,匿名举报与实名举报在实践中展开制度角力不可避免,本质上,这是“安全”与“效率”在价值层面的博弈。实践已经证实实名举报并不是这场角力的胜者,规制机构必须要清醒地面对这一制度现实,祛除对实名举报的迷恋,对实名举报只能鼓励,不可强制;对匿名举报应予尊重,不可贬抑。

除匿名/实名举报之外,实践中,已有一些公权机构采取隐名举报的方式,即由举报人自己编设一个8位数字的密码,前4位数字作为举报人的代码,后4位数字作为兑现奖金的银行密码。举报人举报时,可留下自己编设的密码。此后,举报人只要报出密码,即可向举报受理机构了解违法行为的查处情况。隐名举报是对实名举报的“匿名化”处理,是匿名举报与实名举报的合理折衷。一方面,由于举报人无需提供真实的姓名或名称,只提供能够辨识其身份的代码即可,所以其身份信息得到较为充分的保护,举报人就有了“向权力说真相”的勇气和底气;另一方面,它也在一定程度上纾解了规制机构对匿名举报线索可信度低的隐忧。本文认为,隐名举报是一种制度创新,具有广阔的适用空间,可作为匿名/实名举报的有效替代。

(2)举报查处时的保密

规制机构在查处违法行为时总是希望举报人能够到场协助开展相关调查工作。应当认为,这一思路是符合经验理性的,毕竟举报人具有信息上的比较优势,但这一做法也是违背制度逻辑的,悬赏举报的制度初衷是在保证举报人安全的前提下持久地获取质优量多的信息,“到场协助查办”使举报人身份暴露的风险陡增,已然悖离这一初衷,侵蚀着悬赏举报制度长期运行的基础。实践中,规制机构将“到场协助查办”楔入悬赏举报制度的做法并不合时宜,“到场协助查办”不应成为评判举报人是否忠实、勤勉地履行举报义务的标准,更不应与奖励等级挂钩,这一做法会使悬赏举报制度走向异化,甚至走向消亡。笔者认为,在现阶段,应当禁止规制机构通过重赏诱导举报人到场协助查办,规制机构的工作重心应放在塑造“政府—公众”稳定的合作格局,长远地提升规制绩效,而不是一味地追求在个案中提升执法效率。

(3)举报查处后的保密

违法行为被查处后,经举报人同意,规制机构能否公开其身份信息。笔者认为,由于举报人同意公开身份信息的决定可能是在非理性或对潜在风险预估不足的情形下作出的,这会危及其自身安全且负外部性会外溢至潜在举报人,因此,法律对举报人的决定进行一定限度的干预具有法理正当性,这也是法律父爱主义的精神要求,问题的关键是如何设定约束的边界条件。本文认为,满足下述条件时,方能公开举报人的身份信息:第一,须经举报人书面同意,这是公开的形式要求;第二,除经举报人本人同意外,还应经利害关系人同意(举报人的近亲属、共同举报人等),这是公开的主体要求;第三,规制机构应向举报人说明公开身份信息可能引发的风险,严格履行风险开示义务,这是公开的程序要求。未满足上述条件,规制机构擅自公开举报人身份信息的,应承担相应的责任。

除上文已经提及的一些加强对举报人保护的措施外,还有一些其他措施,诸如异地安置与身份重置、要求新闻媒体严格履行保密义务等,这些举措共同链接成一张防护网,有助于改善举报人“保护疲软”的现状。

2.明确奖励标准与范围、奖金领取方式

(1)奖励标准

奖励标准是以激励理论的视角构建悬赏举报制度面临的核心实践命题之一。科学设定奖励标准至关重要,把消防员的奖金多少与火灾的规模大小挂钩是不明智的[33]。有学者提出,奖励标准的设定应当以举报人的贡献大小作为主要参考因素,并综合规制机构对信息的需求程度、违法行为对社会的危害程度等方面最终确定,也有学者从法律经济学的威慑理论出发,认为应以违法行为的发现概率和危害程度为核心变量,将奖励分为4档:社会危害较大且较难发现、社会危害极大且较难发现、社会危害较大且极难发现、社会危害极大且极难发现。这些观点均具有一定的启发意义。

奖励标准的理论建构与实践操作是有一定距离的。实践中,规制机构设定奖励标准的模式主要包括:按货值为标准奖励;以罚款额为标准奖励;按违法/犯罪行为的量刑轻重进行奖励。本文认为,在食药安全等较容易查明货值的领域,以货值为基准设置弹性奖励区间是一种较科学的方法,如规定货值低于5万元的案件,按货值1%~8%给予举报人奖励;货值在5万元以上15万元以下的案件,按货值1%~6%给予举报人奖励;货值超过15万元的案件,规制机构可视情况按货值1%~5%给予举报人奖励,这里的“货值”是查处时待售商品的货值而非已售商品的货值。在证券违法、安全生产、环境污染等不涉及货值或无法查明货值的领域,可引入“罚款分享”制度,以罚款额为基准设置弹性奖励区间。奖励标准还应同时设定奖金的上限与下限,尽可能做到既明确又有一定梯度,借助法的形式理性来阻遏规制机构自由裁量权的恣意适用,以便于举报人形成稳定的合作预期。

(2)奖励范围

奖励范围的大小一定程度上决定着举报人的信息产出与供给,并影响着悬赏举报制度的绩效。实践中,奖励范围过窄的问题较为突出,《北京市食品药品违法行为举报奖励办法》(2014年)曾规定,举报奖励应当符合6个基本条件,其中包括“举报案件的违法行为属于可能导致公众身体健康和生命安全危害的”,如此一来,那些不一定会危害公众身体健康和生命安全但存在明显食品安全风险隐患的违法行为,如食品标签标注不符合国家标准的行为等就被排除在奖励范围之外。这一条件设置不合理地限缩了奖励范围。2016年,北京市食品药品安全委员会办公室修订该办法时删除了这一条件,实现了奖励范围的合理拓宽。此外,奖励范围不清的问题也一直存在,规制机构对举报奖励的处理呈现出一定的“个案化”与 “非规则化”倾向,这不利于社会公众形成稳定的获奖预期,且容易引发纠纷。本文认为,应当采取列举的方式,明晰奖励的范围,减少不确定性引发的合作风险。

(3)奖金领取方式

目前,悬赏举报普遍采取现场领奖的方式。经申请、审查、批准以及通知等法定程序后,由举报人本人持身份证等有效证件到指定地点签收领奖。现场领奖的制度设计存在严重的价值错位,即为了确保财政资金安全,防止奖金被私吞、冒领而置举报人的安全于不顾。重物轻人其实是规制机构一种不负责任的生存术,这种渗透组织体的错误观念亟待纠偏。在悬赏举报的语境下,规制机构应将举报人的利益放在首位,摒弃自我中心主义的倾向,财政资金的安全固然重要,但完全可以通过加强内部管控得以实现,无论如何不应优先于举报人安全而被考虑。具体到奖金的领取方式,本文主张以秘密领取为原则,只有在经举报人同意的情形下,方可公开发放。举报人可以直接到举报中心领取奖金,也可与规制机构专人约定银行账号,由规制机构直接汇款,或存款后将存折(单)寄送举报人,由举报人自行支取。

除奖励标准、奖励范围以及奖金的领取方式外,奖励的申请、领奖时限等问题也存在改进的空间,如站在举报人的立场,领奖时间应尽量放宽,鉴于规制机构与举报人在授奖上形成一种公法上的债权债务关系,可以参照起诉期限,将奖金的领取期限设定为2年。

3.完善举报程序

举报程序并非价值无涉的机械流程,而是理性化的制度安排,也是保密、奖励等制度设计能够真正发挥功用的刚性保障,重要性毋庸赘言。本文认为,完善的悬赏举报程序应包括6个方面的内容:

(1)举报的提出与受理。举报人可通过实名/匿名/隐名等方式向规制机构提供违法行为的线索。举报的接收实行“首问负责制”,接报机构对举报不得推诿拒绝,对属于本部门职责范围内的举报,应当详细记录举报情况;对不属于本部门职责范围内的,应及时移交相关职能部门并告知举报人。举报事项涉及多个监管领域的,首次接到举报的规制机构应及时将举报材料转交同级相关部门。

(2)举报材料的核查。举报受理之后,规制机构应在法定期限内组织专人负责核查,未依法履行核查职责的,规制机构中负有责任的主管人员和直接责任人员应承担相应的行政、刑事责任。

(3)答复。规制机构应在法定期限内将核查结果告知举报人。

(4)保密。规制机构应根据《宪法》、《刑法》以及《保密法》等法律,并结合特别法的相关规定,加大对举报人的保护力度,切实保障举报人以下几个方面的权利:咨询的权利,举报人有权要求规制机构提供与举报事项相关的咨询;要求保密的权利,举报人有权要求规制机构对其个人身份信息、商业秘密予以保密;督促查办的权利,举报人有权了解举报事项的处理程序并对做出处理的全过程进行监督;获得补偿和奖励的权利;寻求司法救济的权利。

(5)授奖与领奖。授奖与领奖环节涉及奖励的申请、审核、通知以及发放等内容。奖励程序可依举报人的申请而启动,举报人未主动申请时,可由规制机构依职权启动;规制机构应尽量缩短奖励的审查周期,必要时可先行给予奖励,在通知和发放奖金时要为举报人严格保密。

(6)纠纷解决。规制机构拒不履行法定职责,不予答复或未按照约定践行奖励承诺,又或是举报人对处理结果存在异议的,举报人可申请复议或向人民法院起诉。

程序的恒常性规制才能真正束缚与引导规制机构的行为。因此,上述6个方面的内容都应在法律规范中载明并在规制实践中落实。

六、结 语

悬赏举报是信息规制的一种有效策略,它兼有“自益性”与“公益性”的两面。换言之,举报人有时是为了自身利益而举报,有时则纯粹是为了公共利益发声,但无论是哪种类型的举报都能够斩断违法/犯罪行为的链条,进一步提升规制的绩效。然而,举报人在发声的同时也时常面临着风险并要经受内心道德的拷问,这有时会使得举报人陷于沉默。因此,切实维护举报人的权利,冲破“寒蝉效应”,对于保障悬赏举报制度长期、有效、规范地运行就具有十分重要的意义。本文在考察规制领域现行主要法律文本以及悬赏举报的运行实践之后认为,只有以举报人为本位,改进保密、奖励以及举报程序等方面的制度设计才有可能修复举报人与规制机构之间断裂的信任,重塑“政府-公众”合作格局,进而发挥悬赏举报的制度功效。悬赏举报不只是规制机构应当习得的一种规制技艺,它所隐寓的权利意蕴需要规制机构深深体悟。当然,我们也不能偏狭地认为悬赏举报是万能的,这同样会因认识上的偏差与不足而招致制度失灵。

政策失灵往往是由于对政策工具的知识掌握不足造成的[34]。悬赏举报作为提升规制绩效的一种信息规制工具,也有其自身的适用边界与现实局限性,如存在逆向淘汰的问题,即动机纯正的举报者往往会三思而行,而动机不纯的报复型举报者反而较少顾忌而出手大胆,这使得举报总体质量不高[35]。因此,很多中立的观察者都认为举报不一定是出于道德因素,未必具有正义性,而是富于争议性甚至可能是破坏性的。有些法律时而倡导背叛,有时又惩罚背叛。立法者用一只手束紧家庭、亲戚和朋友间的关系,另一只手却用悬赏破坏这些关系[36]。这些观点对于适用悬赏举报是有警示意义的,但我们也必须清楚悬赏举报制度的这些瑕疵并未否定它作为信息规制工具的价值。关于悬赏举报,一个比较谨慎的表达应该是:悬赏举报作为一种信息规制工具,并不能完全取代以“命令—强制”为特色的传统规制工具,在一般情况下,它可以与传统规制工具相互补充,在信息偏在的情形下,在其他一些新型的交易形态中,它比传统规制工具更为有效。

[1] 蒋大兴. 信息、信任与规制性竞争——网络社会中二手房交易之信息传递[J]. 法制与社会发展,2014(5):118-141.

[2] 戴维·奥斯本,特德·盖布勒. 改革政府——企业精神如何改革着公营部门[M]. 上海市政协编译组,东方编译所,编译. 上海:上海译文出版社,1996:8.

[3] 格里·斯托克. 作为理论的治理:五个论点[J]. 国际社会科学,1999(1):19-30.

[4] AKERLOF G. The market for “Lemons”:quality uncertainty and market mechanism[J]. Quarterly Journal of Economics,1970,84(3): 488-500.

[5] N. 维纳. 控制论[M]. 郝季仁,译. 北京:科学出版社,1962:133.

[6] 约瑟夫·斯蒂格利茨. 信息经济学:应用[M]. 纪沫,等,译. 北京:中国金融出版社,2007:270.

[7] BUCY P H. Private justice[J]. Southern California Law Review, 2002,76(1):1-160.

[8] 应飞虎,涂永前. 公共规制中的信息工具[J]. 中国社会科学,2010(4):116-131.

[9] 美国司法部缉毒署. 毒品案件侦察[M]. 张鸣,汪丽萍,译. 北京:中国人民公安大学出版社,1989:9.

[10] 包刚升. 国家治理与政治学实证研究[J]. 学术月刊,2014,46(7):5-9.

[11] 石磊,杜子超,王东坡. 环境风险中政府信息公开与民众参与的博弈研究[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2014,35(4):93-100.

[12] ALCHIAN A A, DEMSETZ H. Production, information costs, and economic organization[J]. The American Economic Review,1972,62(5):777-795.

[13] FEHR E, SCHMIDT K M. A theory of fairness, competition and cooperation[J]. Quarterly Journal of Economics,1999,114(3):817-868.

[14] 吴燕,罗跃嘉. 利他惩罚中的结果评价——ERP研究[J]. 心理学报,2011,43(6):661-673.

[15] 米歇尔·福柯. 规训与惩罚[M]. 刘北成,杨远婴,译. 上海:三联书店,2012:219.

[16] 凯斯·R·桑斯坦. 权利革命之后:重塑规制国[M]. 钟瑞华,译. 北京:中国人民大学出版社,2008:53.

[17] 宁立成. 检举权的法理探析[J]. 河北法学,2011,29(1):79-83.

[18] 凯尔森. 法与国家的一般理论[M]. 沈宗灵,译. 北京:中国大百科全书出版社,1996:135.

[19] 维尔纳·弗卢梅. 法律行为论[M]. 迟颖,译. 北京:法律出版社,2013:28.

[20] 夏雨. 责令改正之行为性质研究[J]. 行政法学研究,2013(3):37-43.

[21] 田中英夫,竹内昭夫. 私人在法实现中的作用[M]. 李薇,译. 北京:法律出版社,2006:10.

[22] 世界银行. 建立市场体制[M]. 北京:中国财政经济出版社,2002:20.

[23] 叶琳玲,宋功林. 环境举报奖为何遭遇“打酱油”[N]. 合肥晚报,2011-08-30(16).

[24] 叶琦,李家林. 这奖金,咋就没人领[N]. 人民日报,2015-08-31(02).

[25] 周爱明. 药品安全有奖举报缘何无人认领[N]. 南京日报,2013-08-26(A05).

[26] 雷嘉. 安全生产举报电话三年弃奖13. 8万元[N]. 北京青年报,2013-10-14(A06).

[27] 叶琦. 举报奖金为何无人敢领[N]. 人民日报,2013-04-02(11).

[28] 吴元元. 公共执法中的私人力量——悬赏举报制度的法律经济学重述[J]. 法学,2013(9):14-23.

[29] 弗里德利希·冯·哈耶克. 自由秩序原理:上[M]. 邓正来,译. 上海:三联书店,1997:276.

[30] 汪全胜,黄兰松. 论我国食品安全有奖举报机制的完善——以北京、山东、广东、海南的四省制度文本为考察对象[J]. 时代法学,2016,14(2):55-64.

[31] 郄建荣. 冀鲁苏豫粤成环保污染举报大省[N]. 法制日报,2014-04-14(06).

[32] 方烨,李英珠. 12331投诉热线三成无法接通能提供直接查询核实的仅13.1%[N]. 经济参考报,2015-07-31(07).

[33] KOVACIC W E. Whistleblower bounty lawsuits as monitoring devices in government contracting[J]. Loyola of Los Angeles Law Review,1996(29):1799-1857.

[34] B·盖伊·彼得斯,弗兰斯·K·M·冯尼斯潘. 公共政策工具:对公共管理工具的评价[M]. 顾建光,译. 北京:中国人民大学出版社,2007:13.

[35] 缪因知. 反欺诈型内幕交易之合法化[J]. 中外法学,2011,23(5):1074-1086.

[36] 贝卡里亚. 论犯罪与刑罚[M]. 黄风,译. 北京:中国大百科全书出版社,1993:63.

RewardReportasanInformationalRegulationTool

WANGLei

(LawSchool,PekingUniversity,Beijing100871,China)

Reward Report is designed to effectively reduce the regulatory risk and improve regulatory performance. In practice, the effect of the Reward Report is not ideal. From my perspective, the broken trust between the informer and the regulator, and the imperfect reporting procedure are the key causes. In order to enhance the effectiveness of the Reward Report system, we must improve the confidentiality, reward, reporting procedures of the system. Specifically, we should improve the confidentiality measures at three important points of time; clarify the standard and range of the reward, reform the reward claim approach, improve the reporting procedures to rebuild the trust between the informer and the regulator, and reshape the “government-public” cooperation mode.

reward report; information; regulation; secrecy; reward

10.19525/j.issn1008-407x.2018.01.010

D912.29

A

1008-407X(2018)01-0072-10

2016-11-16;

2016-12-28

国家社科基金重点项目:“新发展理念与经济法制度完善研究”(17AFX023)

王磊(1987-),男,安徽长丰人,北京大学法学院2015级博士研究生,主要从事经济法基础理论、竞争法学研究,E-mail:wanglnice@163.com。