戎马关山助马堡

2018-01-07刘媛

刘媛

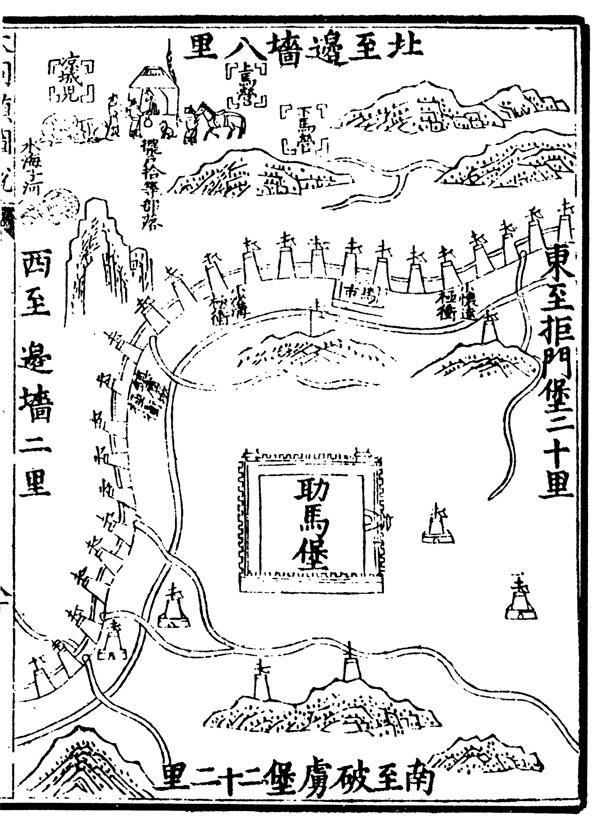

山西省大同市新荣区助马口

助马堡位于山西省大同市新荣区西北部。新荣区的地形高阔平缓,大都为黄土丘陵,没有什么天然屏障,却有多处天然的南北通道。明代中期,从东往西依次傍着边墙修筑了镇川口、得胜口、拒墙口、拒门口、助马口等关口,又在边墙内里不太远的地方分别修筑了镇川堡、得胜堡、拒墙堡、拒门堡、助马堡等屯兵的军堡,再往南附近还有镇河堡、破鲁堡等,加上随处可见的传递消息的烽火台,这一带处处重兵把守,是名副其实的边塞要地。

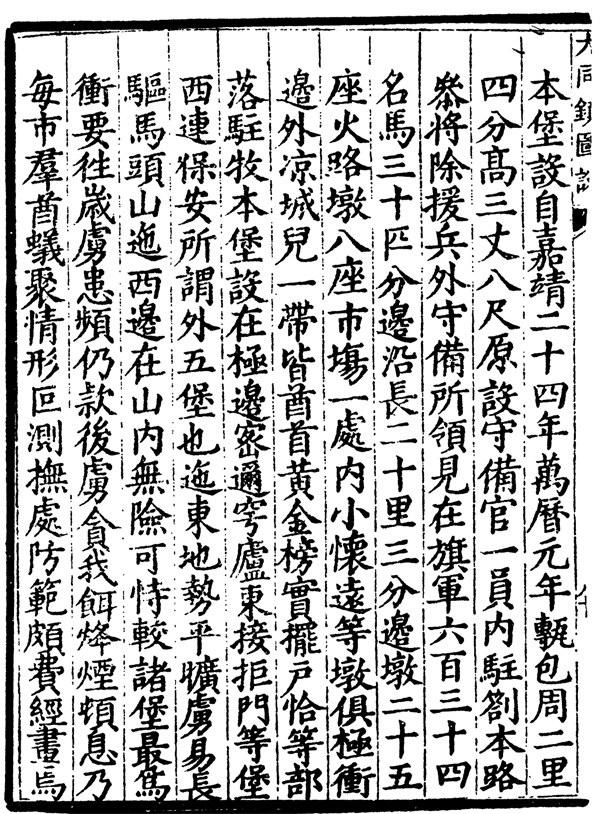

《宣大山西三镇图说》中关于助马堡有如下记载:“本堡设自嘉靖二十四年(1545年),万历元年(1573年)砖包,周二里四分,高三丈八尺。原设守备官一员,内驻扎本路参将。除援兵外,守备所领见在旗军六百三十四名,马三十匹,分边沿长二十里三分,边墩二十五座,火路墩八座,市场一处,内小怀远等墩俱极冲,边外凉城儿一带皆酋首黄金榜实、摆户恰等部落驻牧。本堡设在极边,密迩穹庐,东接拒门等堡,西连保安,所谓外五堡也。迤东地势平旷,虏易长驱,马头山迤西,边在山内,无险可恃,较诸堡最为冲要。”

以上引文中提到助马堡修筑于1545年,《三云筹俎考》也记载了这个时间。但早在1513年助马堡就已经存在了,《左云县志》(方志出版社2005年11月第一版)记载:“正德八年(1513)设总制,下设16卫,分四道,辖九路,其中助马堡、拒门堡、保安堡、管家堡、威鲁堡、宁鲁堡、云西堡和高山城属大同西北路,治助马堡。”这说明助马堡的修筑比1513年还早。这两个数字的差异,反映了助马堡一带从明代早期就已经成了重要的军队驻扎地。

并不是资料写错了,而是这一带本来就有5个“助马系”,先后修筑时间不同。它们都是明长城遗迹,分布在方圆4公里的长城边上,即今天内蒙古自治区乌兰察布市凉城县的助马口村、助马五村,山西省大同市新荣区也有个助马口村,新荣区还有助马堡村,助马堡村附近还有助马堡马市口。这5个“助马”中有比较早就修筑起来的,弘治十七年(1504年),蒙古首领火筛入侵大同,左卫总兵张安率军于助马口败火筛,史称“助马口大捷”,这一史实说明助马口的修筑早于1504年。

《宣大山西三镇图说》所载助马堡图

《宣大山西三镇图说》所载助马堡图说

助马堡的驻军一度庞大。《三云筹俎考》记载,(助马堡)“较诸堡尤为最冲。近因援兵步多马少,缓急难恃,因汰步军粮饷,改买操马。又将各堡援兵总集,该堡士马渐充足,御窃发矣。”《左云县志》(中华书局1999年8月第一版)记载,明英宗天顺四年(1460年),大同副总兵移驻左卫,参将驻助马堡,屯军5600余人,屯田戍守。明嘉靖二十六年(1547年),应州参将移驻助马堡,并统辖周围9堡,同期助马堡的驻军达到了2175名,马骡驼890匹只头。此后100多年助马堡的军事力量始终不曾减弱。到了清朝,大同长城沿线的许多前朝军堡成了民堡,助马堡依然被看作是军事要地。雍正三年(1725年)这里驻扎有525名军人。一直到了光绪十二年(1886年),助马堡还有18名军人。

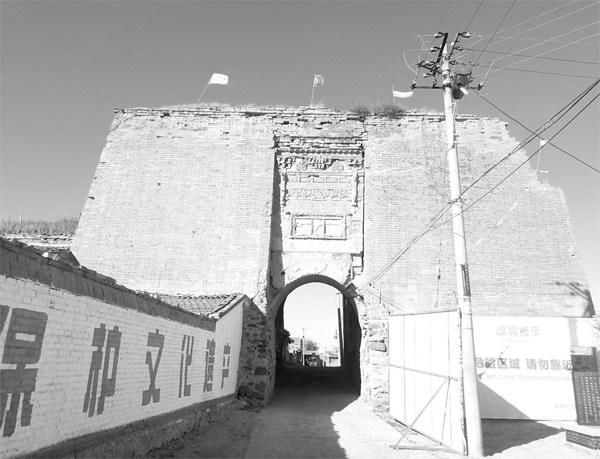

助马堡南门

助马堡一带的长城

这么多的军队,这么长时间的驻守,见证了这个区域许多重大的战事。除了“助马口大捷”,嘉靖二十七年(1548年)十一月,蒙古首领俺答汗带兵袭击助马等5堡,占据助马堡与明军相持月余,过程惨烈,明军有高级将领阵亡,而这仅仅是蒙古大军不断突破明长城防线众多战斗中的一次。

清顺治五年(1648年)十二月,大同总兵姜瓖起兵抗清,助马参将李向尧响应,翌年三月“鳌拜平助马”,丙戌日黎明,清军围攻助马堡,战事激烈,鳌拜率军增援,李向尧战死,全家遇难。第二天中午助马堡被攻破,清军杀助马营军籍户百余家。

民国二十六年(1937年)12月,阎锡山统治下的“左云县政府”驻于此,助马堡成为抗日根据地。1938年7月1日将左云县政府改为左云县公署,在助马堡存在两年多时间。

民国二十八年(1939年)春,日伪军队600余兵力,对“大丰左”抗日根据地进行围剿,夜袭国民党抗日政府驻地助马堡,日伪军进人助马堡,见院就进,见人就杀,见东西就抢,血洗了助马堡。同年10月,日偽“生金子”部再次血洗助马堡,32名无辜群众被杀害。

历史赋予了助马堡人忠勇正义的气质,今天的“大同市革命烈士名录”中,有5位助马堡籍的革命烈士,也有多位烈士来自附近拒门堡等。新中国成立后从助马堡一带走出多位南下干部,有的职位颇高。

助马堡作为长城堡垒,几百年来一直军事意义重大。而对明清时期区域经济发展的巨大促进作用,是助马堡的另一份历史使命:“自拓地置戍建筑墩墙,茂穑力田,商旅云集。”明代的大同地区“地滨穷荒,土脉沙瘠,而风气寒冰异常,穑事岁仅一熟,稍遇旱荒,即一熟不可得,自谷豆稷黍之外,百物不产”。临近的蒙古各部落更是每到春天“愈见狼狈,有畜者每次巡于边各口,求官权易。一牛易米豆石余,一羊易杂粮数斗。无畜者或驮盐数斗,易米豆一二斗;挑柴一担,易米二三升。或解脱皮衣,或执皮张马尾,各易杂米充食。其瘦饿之形,穷困之态,边人共怜之”。“款和”(即隆庆和议)之后,大同长城成为“中三边”马市最多的地方,助马堡的历史中因此有了温暖繁华的内容。

隆庆五年(1571年)助马堡设马市,这座马市在堡北两里地外的长城线上,马头山的脚下,迄今遗留着完整遗迹。在一处平缓开阔的地方,长墙在中间,两边各围出了一个土堡,为土夯砖包,形成一个“中”字,围墙以及城门的痕迹依然明显。堡内正中间有一座高大的夯土台,上边曾有楼阁,既作为指挥与警戒的制高点,也是礼仪接待的场所。马市口“中”字两边各是一个长方形,然而两边夯土墙质量却有很大差别,西边的那个略大,堡墙已经基本坍塌;东边的那个墙体依然高大,门口处还有瓮城的痕迹。而且两个堡各自的夯土层有较大区别,这表明它们修筑于不同的时间。

助马堡东门

助马堡内

边塞互市的兴起令大同的商业繁华达到一个新高潮,长城沿线“往岁虏马充斥,四时戒严,费饷劳师极矣。自受款以后,生齿渐烦,商旅凑集,军民乐业,啬人成功,非复昔日凋残景象”。马市贸易使得“九边生齿日繁,守备日固,田野日僻,商贾日通,边民始知有生之乐”。这些马市的繁华程度举世闻名,当时人们流行一句话:“金得胜,銀助马”,形容大量的税收源源不断地从这里进入了国库。

内蒙古乌兰察布市凉城县助马口村

明长城穆家坪段

由于助马堡历史上曾有大量人员物资的流通,所以这里曾有建筑精美的住宅、老字号商店、各种匠人和艺人。人们走进今天的助马堡,依然可以看到城门上精美的砖雕花纹,门洞里的两块嵌墙碑上清晰地记载着这里作为一座军营时候的粮饷和修缮信息。大街上有一对石头旗杆,城堡曾增修过,呈“日”字型,城墙上包砖很多被拆,但是几个门洞都还在。

助马堡一带的长城坍塌得厉害,大部分土夯墙成了土垄状。500多年过去了,助马堡就是在不断的风云际会中跌跌撞撞但又顽强不屈地进入了21世纪。当完成了“军事重地”“商贸要地”这些历史使命之后,今天的助马堡村,已经成为了一个再普通不过的小山村,人口也日渐凋零。《左云县志》(中华书局1999年8月第一版)记载,民国三十三年(1944年)助马堡的户数为1012户,人口6673人,其中农户995户,非农户17户。目前助马堡村的常住人口约在100L左右,老年人居多,其中颇有高寿者。

助马堡的马市口一直不曾形成村落,失去交易功能后就空置了。山西的助马口村与内蒙古的助马五村,在近20年里已经彻底无人居住。内蒙古的助马口村,从房屋建筑等看上去规模很大,但大部分院落空无一人,有的已经年久失修,根据笔者实地调查,截止到2018年10月,村内常驻人口不足60人。

助马口的旁边有一个村子,也依傍着长城,名叫穆家坪,村中多人姓穆,有当地学者考证说这是北魏时期《木兰辞》的女主人公花木兰的故乡。北魏时期大同做都城,那些辉煌靠着千千万万像木兰一样勇敢的军人们浴血奋战得以保全。明清时期大同是京西重镇,助马堡的每一寸土地都曾经烈焰炎炎。“万里赴戎机,关山度若飞,朔气传金柝,寒光照铁衣。”这是花木兰的戎马人生,也是助马堡的历史色彩。