国家级自然保护区生态系统格局十年变化(2000—2010年)评估

2018-01-04张建亮钱者东徐网谷

张建亮,钱者东,徐网谷,张 慧,王 智

环境保护部南京环境科学研究所,南京 210042

国家级自然保护区生态系统格局十年变化(2000—2010年)评估

张建亮,钱者东,徐网谷,张 慧,王 智*

环境保护部南京环境科学研究所,南京 210042

为揭示国家级自然保护区生态系统格局构成及变化状况,基于2000年和2010年319个国家级自然保护区生态系统类型与分布数据,根据生态系统类型转化及其转化幅度,考虑自然保护区各功能区的重要性,构建生态系统格局变化指数,分析国家级自然保护区生态系统格局动态变化。结果表明,国家级自然保护区草地生态系统面积最大,2000年和2010年分别占全国国家级自然保护区总面积的57.88%和57.74%,其次为荒漠生态系统,两期占比约17%,其他依次是湿地、森林、灌丛、农田、冰川/永久积雪、海洋、城镇等生态系统类型。2000—2010年,国家级自然保护区内森林、湿地面积明显增加,城镇有一定程度扩张,冰川/永久积雪略微减少。总体上,国家级自然保护区生态系统格局基本保持稳定,基本维持的保护区数量219个,占国家级自然保护区总数的68.65%,生态系统格局改善的保护区数量略多于退化的数量,10年来国家级自然保护区生态系统格局保护取得一定效果。国家级自然保护区生态系统格局在基本维持的基础上,表现出一定的地域不平衡性。生态系统改善的保护区多分布在秦岭、大巴山、大娄山、南岭一带,而东部省份、内蒙古高原、东北平原一带生态系统退化的保护区数量较多,主要是荒漠、内陆湿地和水域、野生动物、自然遗迹等类型自然保护区。最后,提出3点建议为提高国家级自然保护区管理水平提供参考。

自然保护区;生态系统格局;十年变化;遥感

自然保护区是保护生物多样性的国家战略基础[1- 2],是保护生物多样性最直接、最有效的手段[3- 5]。我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一,建立并管理好自然保护区,对我国乃至全球生物多样性的保护均具有非常重要的意义[6]。作为自然保护区最精华的部分,国家级自然保护区在保护我国自然资源和生态环境、维护国家生态安全、促进国民经济持续发展等方面发挥着极为重要的作用。

2000年以来,生态系统评估得到了世界各国的高度重视,美国、英国以及澳大利亚等都在省、州尺度开展生态系统评估[7- 9]。国际上,生态系统评估已成为将生态学与自然科学研究成果应用于经济与政治决策的桥梁[10]。为全面掌握全国生态环境状况,环境保护部和中国科学院于2012年启动了“全国生态环境十年变化(2000—2010年)遥感调查与评估”项目[11],结果表明全国生态系统类型复杂多样,10年间生态系统格局局部变化剧烈,重点生态功能区等重要生态保护区域受到人类活动的威胁不断增加[12]。Laurance 等研究表明,全球仅有20%—50%的保护区是有效的[13]。自然保护区作为生物多样性保护的关键形式,是否面临同样的威胁,威胁程度多大成为亟待回答的问题。自然保护区生态系统格局变化,将直接影响自然保护区的保护效果[14- 15]。目前,相关报道主要集中在对单个自然保护区的研究[16-20],全国尺度上研究国家级自然保护区生态系统格局及其变化则相对较少。郑姚闽[21- 22]等利用中国湿地遥感制图数据研究了91个国家级湿地自然保护区生态系统的保护效果,但其研究方法和结论存在不少争议[23- 24]。因此,急需在全国尺度上研究自然保护区生态系统格局构成及其动态变化,对于掌握自然保护区生态系统及生态环境现状,发现保护区存在问题并针对性提出保护对策,提高自然保护区整体管理水平有着重要意义。

2000—2010年,是我国经济持续快速增长、城镇化进程不断加快的十年,也是资源开发力度不断加强、生态环境受到巨大冲击的十年[11]。但同时我国自然保护区建设也取得明显进展,国家级自然保护区数量由155个增加至319个,增加了164个,面积由5518万hm2增加至9267万hm2。鉴于2000—2010年增加的164个国家级自然保护区在建立之前均已是省级自然保护区,2000年之后这些保护区陆续晋升为国家级自然保护区,为从全国尺度上摸清自然保护区生态环境变化,揭示自然保护区生态系统格局总体构成及其近年来的变化状况,本文以2010年的319个国家级自然保护区(包括10年期间晋升的自然保护区)为研究对象,在全国生态环境十年变化(2000—2010年)研究的基础上,进一步分析这些国家级自然保护区生态系统格局的动态变化,明确我国新时期自然保护区面临的问题,并有针对性地提出对策建议,为我国自然保护区生态环境管理、生态恢复与生态补偿等提供技术支持。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

利用2000年和2010年全国生态系统类型与分布数据,该数据由“全国生态环境十年变化(2000—2010年)遥感调查与评估”项目组提供。该数据集的生态系统分类结果经逐省(自治区、直辖市)逐点对接,并利用3万多个独立地面调查样点进行精度评估,分类精度达86%以上[12]。基于2010年319个国家级自然保护区空间矢量数据,裁剪获取2000年和2010年国家级自然保护区生态系统类型及分布数据。

1.2 研究方法

1.2.1 生态系统类型划分

根据我国土地覆被及自然保护区植被类型特征[25- 28],以生态系统为研究对象,将生态系统划分为10种类型,包括森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇、荒漠、冰川/永久积雪、裸地9种陆域生态系统类型和海洋1种海域生态系统类型。

1.2.2 生态系统格局变化评估方法

根据2000—2010年自然保护区生态系统类型转化及其转化幅度情况,结合自然保护区各功能区的相对重要性,对全国国家级自然保护区生态系统格局进行定量评价。构建生态系统格局变化指数量化自然保护区生态系统格局的变化趋势,计算公式(1)如下:

(1)

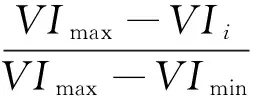

(2)

式中:VI为生态系统格局变化指数;VI′为归一化生态系统格局变化指数,采用min-max标准化方法将值域转换至[0,100];Wj为功能区系数,j取1—3时,分别代表实验区、缓冲区和核心区,对应Wj取值分别为1,3,5;Ti为转类指数,即某一生态系统转化为另一生态系统的生态赋值;Ei为转化幅度指数,即某一生态系统转化为另一生态系统的幅度对应的赋值;m为生态系统之间相互转化的种类数。

转类指数Ti采用动态赋分法进行赋值。首先,根据国家级自然保护区保护对象及其生境特征,确定自然保护区内生态系统的相对重要性,将自然保护区内的生态系统划分为最重要生态系统(Ⅰ)、次重要的生态系统(Ⅱ)、其他重要生态系统(Ⅲ)、一般负面生态系统(Ⅳ)以及重度干扰生态系统(Ⅴ)5种类型。最重要生态系统是自然保护区主要保护对象或保护对象最重要生境的生态系统类型,如森林生态系统类型自然保护区中的森林和湿地;次重要和其他重要生态系统是除最重要生态系统外,能够作为主要保护对象生境的其他生态系统类型,如森林生态生态系统类型自然保护区中将灌丛划分为次重要生态系统,草地、冰川/永久积雪划分为其他重要生态系统;一般负面生态系统指一定程度上能够为主要保护对象提供栖息地或食物来源的生态系统,如农田。重度干扰生态系统是对自然保护区保护对象及其生境干扰较大的生态系统类型,如由居住用地、交通用地等建设用地构成的城镇生态系统。

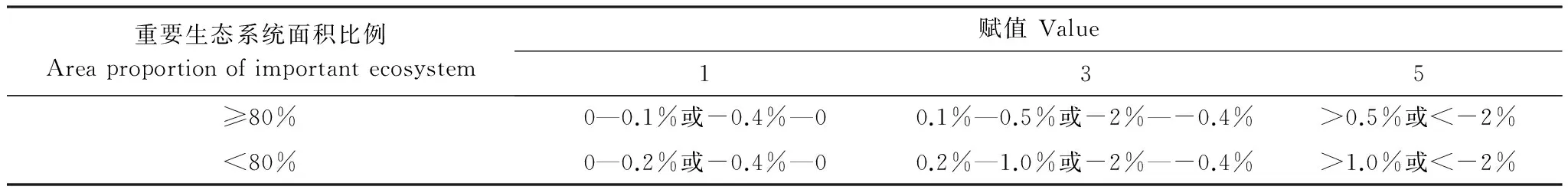

其次,根据不同重要性级别的生态系统类型两两转化情况进行赋值(表1)。生态系统转化分正向转化和逆向转化两种情况,当重要性级别较低的生态系统转化为重要性级别相对较高的生态系统时为正向转化,转类指数为正值,反之为逆向转化,转类指数为负值。如森林生态系统类型自然保护区中森林转化为农田时,即

表1 自然保护区生态系统转类指数赋值表

Ⅰ: 最重要生态系统 The most important ecosystem,Ⅱ: 次重要生态系统 The secondary important ecosystem,Ⅲ: 其他重要生态系统 Other important ecosystem,Ⅳ: 一般负面生态系统 The general negative ecosystem,Ⅴ: 重度干扰生态系统 The seriously interfered ecosystem

最重要生态系统转化为一般负面生态系统,根据表1中的赋值,转类指数为-7;当保护区加强保护管理,开展退耕还林或还湿时,农田转化为森林或湿地,由一般负面生态系统转化为最重要生态系统类型,转类指数赋值为7。

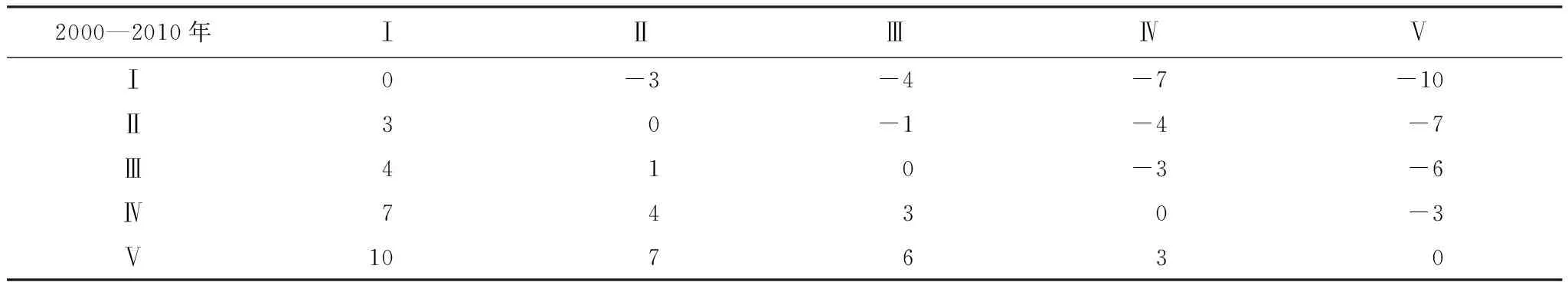

转化幅度指数指某一生态系统转化为另一生态系统的转化幅度所对应等级的赋值。转化幅度是指生态系统类型两两转化时,相对重要的生态系统面积增加或减少的百分比。鉴于转类指数已能够反映生态系统类型转化的方向性(正向和逆向),转化幅度指数的赋值只进行正向赋值。根据319个国家级自然保护区生态系统转移矩阵计算结果,通过专家咨询决策方式,划分3个等级进行赋值。转化幅度指数赋值分重要生态系统面积比例≥80%和<80%两种情况,重要生态系统包括最重要(Ⅰ)、次重要(Ⅱ)和其他重要(Ⅲ)3种生态系统类型。当重要生态系统面积比例<80%时,考虑到重要生态系统应具有较高的提升空间,适度增加其他生态系统转化为相对重要生态系统的幅度比例,即当自然保护区重要生态系统面积比例≥80%时,转化幅度指数分别赋值为1、3和5时,相对重要的生态系统增加比例为0—0.1%、0.1%—0.5%和>0.5%,而当重要生态系统面积比例<80%时,转化为相对重要的生态系统的比例提高到0—0.2%、0.2%—1.0%和>1.0%,见表2。

表2 自然保护区生态系统转化幅度指数赋值表

1.2.3 不同类型自然保护区生态系统格局变化分析

根据自然保护区分类标准《自然保护区类型与级别划分原则》[29],我国自然保护区划分为自然生态系统类(森林生态系统类型、草原草甸生态系统类型、荒漠生态系统类型、内陆湿地和水域生态系统类型、海洋与海岸生态系统类型)、野生生物类(野生动物类型、野生植物类型)和自然遗迹类(地质遗迹类型、古生物遗迹类型)等3大类别9种类型。本文按照森林、草原草甸、荒漠、内陆湿地和水域、野生动物、野生植物、自然遗迹8种类型,根据1.2.2中公式(1)和(2)计算自然保护区生态系统格局变化指数,分析每种类型自然保护区生态系统格局变化状况。

2 结果分析

2.1 国家级自然保护区生态系统格局构成及变化总体情况分析

全国319个国家级自然保护区包括了所有10种类型生态系统。国家自然保护区生态系统组成中,草地面积最大,2000年和2010年分别为552282.83 km2和550932.93 km2,分别占全国国家级自然保护区总面积的57.88%和57.74%(表3)。国家级自然保护区各功能区中也以草地生态系统面积占比最高,其次为荒漠,两期荒漠面积均占到国家级自然保护区总面积的17%左右,其他生态系统面积从大到小排序依次为湿地、森林、灌丛、农田、冰川/永久积雪、海洋、城镇和裸地,其中城镇和裸地面积较小,2010年占比仅为0.16%和0.04%。

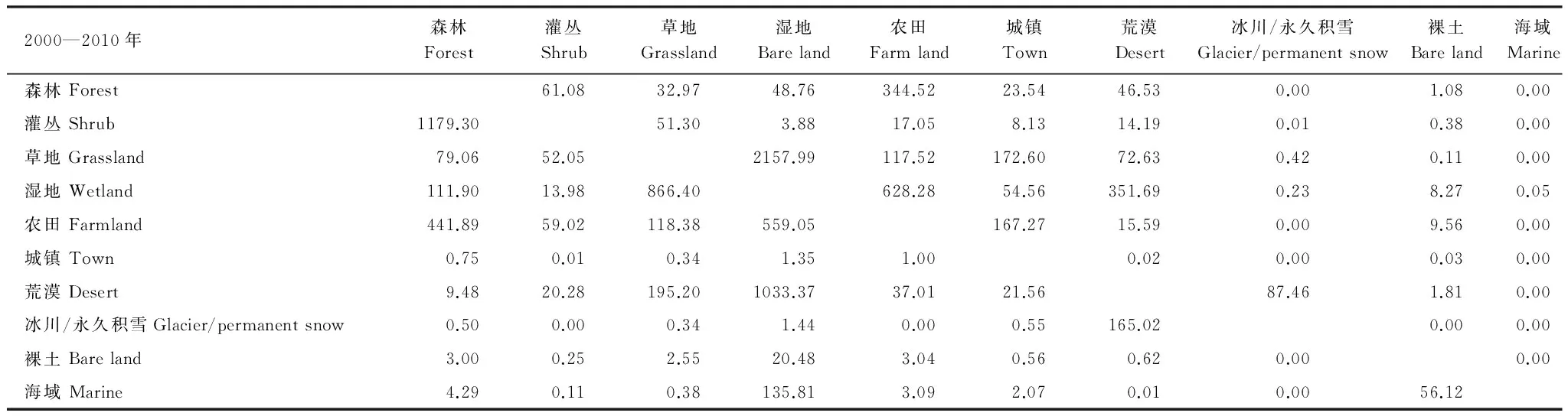

2000—2010年间,国家级自然保护区内森林、湿地、城镇面积增加,分别由73293.18、74190.55、1173.55 km2增加至74111.01、76034.06、1548.00 km2,占比分别由7.68%、7.78%、0.12%增加至7.77%、7.97%和0.16%(表3)。其中,湿地面积增加最多,增加了1843.51 km2,主要由草地、荒漠和农田转化而来,三者转化面积分别为2157.99、1033.37、559.05 km2(表4);森林增加817.83 km2,主要是由灌丛和农田转化而来,转化面积分别为1179.30 km2和441.89 km2;城镇面积有一定程度扩张,面积增加374.45 km2,增加了近32%。灌丛、草地、荒漠、海洋面积均有减少,其中草地面积减幅较大,下降0.14个百分点,减少1349.90 km2,主要转化为湿地(表4);海洋面积减少幅度不大。冰川/永久积雪略微减少,总计减少78.66 km2。保护区及各功能区内农田、裸地面积及占比基本保持稳定,总体变化不大。

表3 国家级自然保护区生态系统构成情况

表4 国家级自然保护区生态系统转移矩阵/km2

2.2 国家级自然保护区生态系统格局变化分析

2.2.1 生态系统格局变化指数总体情况

对全国319个国家级自然保护区归一化生态系统格局变化指数VI′值进行频数分布统计,并进行正态分布检验。结果表明:319个国家级自然保护区VI′值不属于正态分布(P<0.01),偏度系数SK为-1.06,为负偏态分布峰值右移,VI值集中分布在65—75之间(图1)。

图1 国家级自然保护区归一化生态系统格局变化指数VI′频数分布Fig.1 The frequency distribution of VI′for national nature reserves

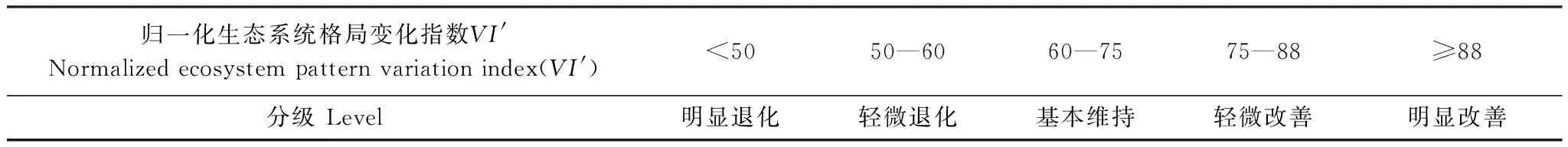

根据VI′的分布特征,确定国家级自然保护区生态系统格局变化程度划分标准,划分为明显退化、轻微退化、基本维持、轻微改善和明显改善5个级别,见表5。

表5 归一化生态系统格局变化指数分级

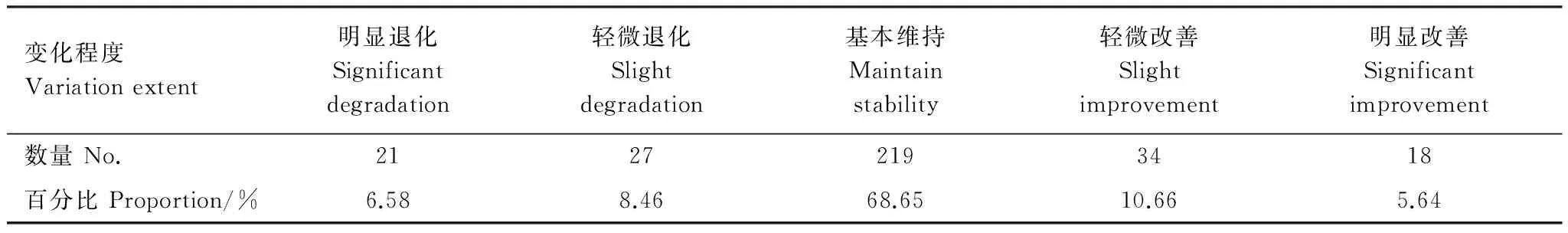

全国319个国家级自然保护区中,219个国家级自然保护区生态系统格局基本维持,占保护区总数的68.65%(表6);52个保护区生态系统格局改善,其中明显改善的18个,占5.64%,如四川花萼山、重庆大巴山等自然保护区,轻微改善的34个,占10.66%;48个自然保护区生态系统格局退化,其中27个(占8.46%)轻微退化,21个(占6.58%)明显退化,如吉林大布苏、江苏盐城湿地等自然保护区。

表6 国家级自然保护区生态系统格局变化程度

2.2.2 不同类型自然保护区生态系统格局变化指数分析

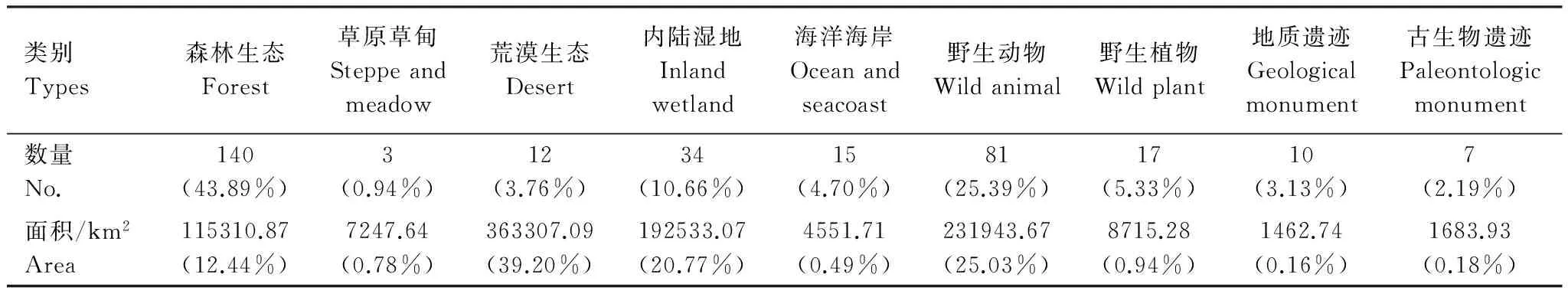

2010年我国国家级自然保护区类型组成见表7。由表7可知,森林生态系统类型自然保护区数量最多,占总数的43.89%;其次为野生动物类型81个,占总数的25.39%;草原草甸类型自然保护区数量最少,仅3个。从面积组成来看,荒漠生态系统类型自然保护区面积最大,占39.20%;其次是野生动物类型和内陆湿地生态系统类型;自然遗迹类型(地质遗迹和古生物遗迹)自然保护区面积最小,仅占0.34%。

表7 2010年国家级自然保护区分类型统计情况

不同类型自然保护区生态系统格局变化程度总体上为表现为基本维持,其中3个草原草甸类型自然保护区均为基本维持,森林、荒漠类型自然保护区生态系统格局转化程度表现为基本维持的数量占比均占75%(图2)。森林、海洋海岸、野生植物类型自然保护生态系统格局改善的数量多于退化的保护区数量,荒漠、内陆湿地和水域、野生动物、自然遗迹类型自然保护区退化的保护区数量多于改善的保护区数量,其中趋于退化的自然遗迹类型自然保护区数量占比达31.25%,其中明显退化的占12.5%,轻微退化占18.75%;荒漠类型自然保护区中有25%明显退化。

图2 不同类型、不同区域国家级自然保护区生态系统格局变化程度分级Fig.2 The degree of ecosystem pattern variation in different types of national nature reserves in different regionsⅠ—Ⅷ:自然保护类型,Nature reserve Types;Ⅰ:森林生态,Forest;Ⅱ:草原草甸,Steppe and meadow ;Ⅲ:荒漠生态,Desert;Ⅳ:内陆湿地,Inland wetland;Ⅴ:海洋海岸,Ocean and seacoast;Ⅵ:野生动物,Wild animal;Ⅶ:野生植物,Wild plant;Ⅷ:自然遗迹,Natural monument

2.2.3 不同地区自然保护区生态系统格局变化指数分析

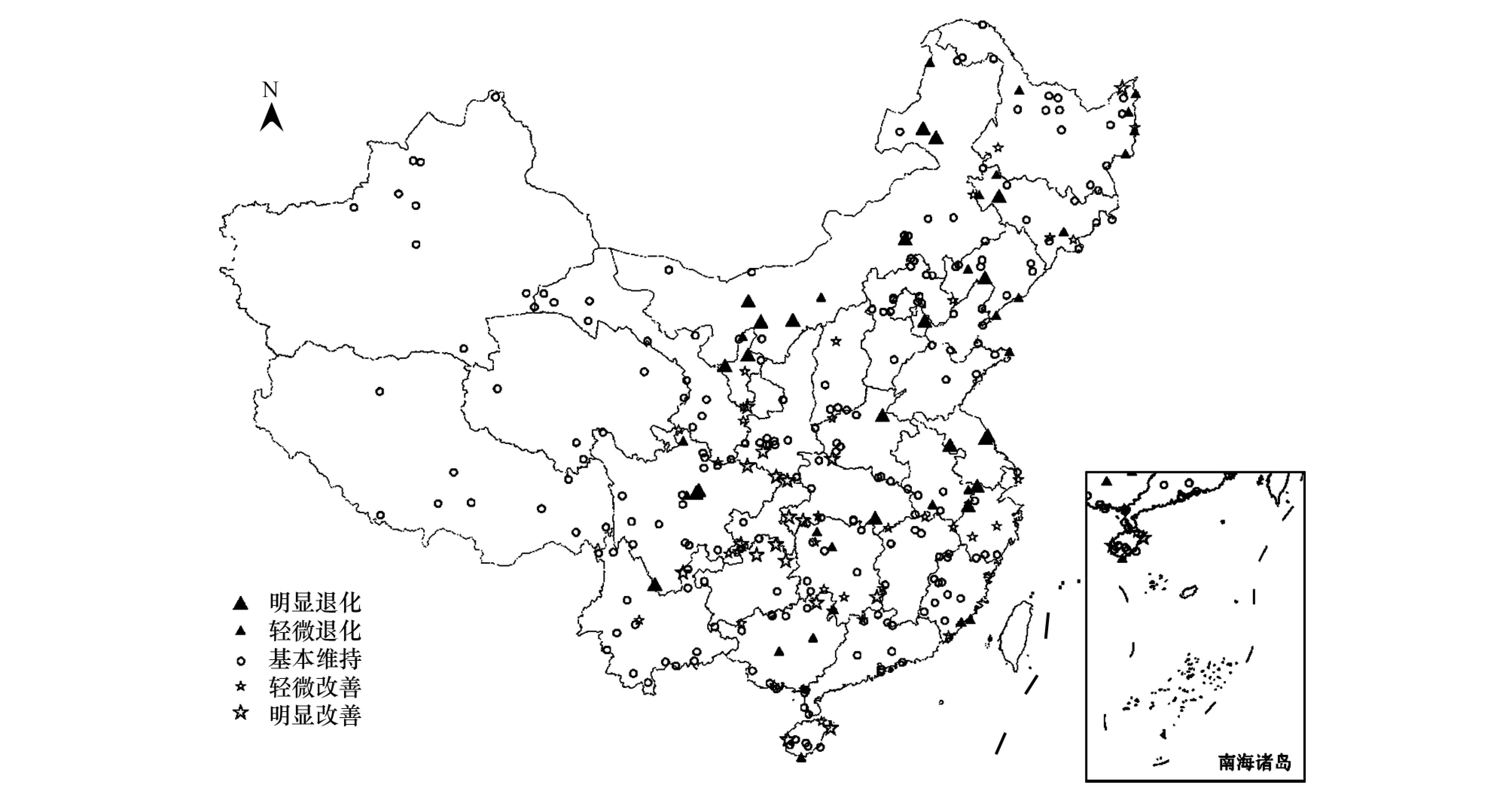

10年来,国家级自然保护区生态系统格局在基本维持的基础上,表现出一定的地域不平衡性(图2、图3)。东北、华北、华东地区退化的保护区数量多于改善的保护区数量;华中、华南、西南、西北地区则相反,改善的保护区数量略多于退化的保护区数量。东北、华东地区退化较为明显,其中东北地区自然保护区退化率最高,退化保护区数量占27.09%;华东地区退化率为22.50%,以江苏、安徽、浙江三省最为明显,其中江苏省3个国家级自然保护区(盐城湿地、泗洪洪泽湖、大丰麋鹿)均出现明显退化迹象(图3)。华中、华南地区改善较为明显,其中华中地区改善率达到31.14%,以湖北、湖南两省较为显著,如湖南17个国家级自然保护区中,有6个自然保护区趋于改善,8个表现为基本维持,仅3个保护区轻微退化;华南地区改善率达到22.22%,以海南、广西两省较为明显。

图3 国家级自然保护区生态系统变化程度分布图Fig.3 The distribution of ecosystem pattern transfer degree in national nature reserves

3 讨论

从国家级自然保护区生态系统格局总体构成来看,国家级自然保护区内草地生态系统面积最大,其次是荒漠和湿地生态系统。这主要与不同类型自然保护区组成及其生态系统构成有关。从2010年319个国家级自然保护区组成来看,荒漠生态系统类型自然保护区数量虽然仅占3.76%,但其面积最大,占比39.20%,其次为野生动物类型、内陆湿地和水域生态系统类型自然保护区(表7)。荒漠、野生动物、内陆湿地和水域3种类型自然保护区面积占比达85%,而这3种类型自然保护区草地生态生态系统均占优势,这就决定了国家级自然保护区草地生态系统面积最大的组成格局。如荒漠生态系统类型分布在我国干旱和半干旱地区,西北地区占多数,其中西藏羌塘国家级自然保护区是我国面积最大的自然保护区,达298000 km2,主要以独特的高寒生态系统及藏野驴(Equuskiang)、藏羚(Pantholopshodgsonii)等多种大型有蹄类动物为保护对象,保护区内绝大部分都是高寒草原和稀疏草地,达80%以上;野生动物类型中的青海可可西里国家级自然保护区总面积45000 km2,高寒草原和稀疏草地的面积接近一半,其次是荒漠生态系统;内陆湿地和水域生态系统类型自然保护区全国范围分布较广,面积较大的则集中分布在西北和西南地区,如青海三江源、四川若尔盖、海子山等国家级自然保护区,这些自然保护区主要是以草地生态系统和湿地生态系统为主,其中若尔盖自然保护区中草地生态系统占57.92%,而草本沼泽、湖泊、河流等组成的湿地生态系统则有41.23%。

从生态系统变化总体情况来看,国家级自然保护区内森林、湿地明显增加,城镇有一定程度扩张,冰川/永久积雪略有减少。(1)森林、湿地面积增加明显,表明我国2000—2010年10年间实施的天然林保护、退耕还林、全国湿地保护等一系列生态建设和保护工程取得一定成效[30- 33]。2002年,在四川、陕西、甘肃3省退耕还林试点基础上,国家全面启动退耕还林工程[34],如四川花萼山、米仓山、重庆大巴山等国家级自然保护区森林生态系统面积增加明显。全国湿地保护工程于2005年启动,根据《全国湿地保护工程实施规划》,2005—2010年5年间国家投资90亿元实施湿地保护、湿地恢复等4项重点建设子工程,使我国50%的自然湿地、70%的重要湿地得到有效保护[35],如黑龙江八岔岛、东方红湿地自然保护区大面积耕地转变为湿地,湿地生态系统得到有效保护。(2)近10年来,青海、西藏、新疆等西部地区草地、荒漠转变为湿地,湿地面积增加,一定程度上则是由于由气候变化、冰川/永久积雪融化所致,从西藏羌塘自然保护区生态系统格局变化分析结果来看,保护区内冰川/永久积雪减少近2000 hm2。(3)保护区内城镇面积出现一定程度扩张,表明一些地区自然保护区仍然面临着人类开发活动的威胁。如天津古海岸与湿地,宁夏白芨滩、沙坡头,湖北长江新螺段白鱀豚等自然保护区,城镇用地(主要是居住用地、旅游用地和交通用地)增加明显。(4)保护区内农田面积总体上保持基本稳定,但存在区域差异性。根据表4,保护区各生态系统类型的转化中,仍有大面积湿地变更为农田,主要集中在东部地区,如近十年江苏盐城湿地自然保护滩涂围垦,围垦湿地面积超过2万hm2。

总体上,2000—2010年10年来国家级自然保护区生态系统格局得以维持,趋于改善的保护区数量略多于退化的保护区数量,表明我国国家级自然保护区生态系统格局的保护取得一定效果。不同类型自然保护区生态系统格局在基本维持的基础上,生态系统格局的保护效果表现出不同特征。森林、海洋海岸、野生植物类型自然保护生态系统格局改善的数量多于退化的保护区数量,而荒漠、内陆湿地和水域、野生动物类型自然保护区退化的保护区数量多于改善的保护区数量。如内蒙古辉河、江苏泗洪洪泽湖、河南新乡黄河湿地鸟类等湿地类型自然保护区,内蒙古鄂尔多斯遗鸥、辽宁双台河口、江苏盐城湿地珍禽等野生动物类型自然保护区退化明显。此外,自然遗迹类型自然保护趋于退化的数量也较多,如吉林大布苏、浙江长兴地质遗迹等自然保护区,主要是由于自然遗迹类型自然保护区中人类活动较频繁,干扰较强的原因。徐网谷等研究表明古生物遗迹类自然保护区平均人口密度最高,达2.36人/hm2,而地质遗迹类自然保护区人口密度0.21人/hm2,也远远高于全国0.1人/hm2的平均水平[36];张昊楠等在研究国家级自然保护区旅游活动时,分析结果也表明地质遗迹类型自然保护区虽然数量少,但旅游接待人数和平均收入都处于较高水平[37]。

从空间分布上来看,退化的保护区多分布在东部省份、内蒙古高原、东北平原一带,改善的保护区多分布在秦岭、大巴山、大娄山、南岭一带。东部省份保护区退化数量较多,主要是因为这些区域人口稠密,区域经济开发建设对自然保护区的干扰较大;东北平原保护区退化主要由于该区域农田开垦压力增大;内蒙古高原保护区退化,主要由矿产资源开发、基础设施建设导致,如内蒙古西鄂尔多斯、哈腾套海等自然保护区采矿用地和交通用地增加明显。生态系统格局改善的保护区多处于省、市、区交界处,人烟稀少,加上近年来退耕还林、天然林保护等工程的实施,生态系统格局得到有效保护。

尽管国家级自然保护区生态系统格局总体上基本维持,趋于改善的保护区数量略多于退化的保护区数量,但仍然有48个自然保护区趋于退化,其中21个明显退化,须引起管理部门的重视。据此,提出3点建议:(1)详细核查生态系统格局明显退化国家级自然保护区,尤其是近几年来生态系统格局的变化情况,梳理存在的问题;(2)加大对东部省份、内蒙古高原、东北平原一带荒漠、内陆湿地和水域、野生动物、自然遗迹类型自然保护区遥感监测力度,及时发现并解决自然保护区存在的问题;(3)建立国家级自然保护区卫星遥感巡查、地面跟踪详查的自然保护区人类活动天地一体化遥感监测机制,形成对国家级自然保护区违规人类活动“早发现,早动手、早解决”的监管工作机制。

[1] Howard P C, Davenport T R B, Kigenyi F W, Viskanic P, Baltzer M C, Dickinson C J, Lwanga J, Matthews R A, Mupada E. Protected area planning in the tropics: Uganda′s national system of forest nature reserves. Conservation Biology, 2000, 14(3): 858- 875.

[2] Dudley N, Belokurov A, Borodin O, Higgins-Zogib L, Hockings M T, Lacerda L, Stolton S. Are protected areas working? An analysis of forest protected areas by WWF. Switzerland: WWF International,2004

[3] World Conservation Monitoring Centre (WCMC). Global Biodiversity: Status of the Earth′s Linving Resources. London: Chapman & Hall, 1992.

[4] Pimm S L, Ayres M, Balmford A, Branch G, Brandon K, Brooks T, Bustamante R, Costanza R, Cowling R, Curran L M, Dobson A, Farber S, da Fonseca G A B, Gascon C, Kitching R, McNeely J, Lovejoy T, Mittermeier R A, Myers N, Patz J A, Raffle B, Rapport D, Raven P, Roberts C, Rodríguez J P, Rylands A B, Tucker C, Safina C, Samper C, Stiassny M L J, Supriatna J, Wall D H, Wilcove D. Can we defy nature′s end? Science, 2001, 293(5538): 2207- 2208.

[5] 崔国发. 自然保护区学当前应该解决的几个科学问题. 北京林业大学学报, 2004, 26(6): 102- 105.

[6] 蒋明康. 中国自然保护区保护成效评估研究概述. 生态与农村环境学报, 2015, 31(6): 789- 790.

[7] Millennium Ecosystem Assessment (MEA). Ecosystem and Human Wellbeing: A Framework for Assessment. Washington, DC: Island Presses, 2003.

[8] H J海因茨三世科学、经济与环境中心. 土地、水和生物资源—2008年美国国家生态系统状况报告: 土地、水和生物资源. 环境保护部卫星环境应用中心, 译. 北京: 中国环境科学出版社, 2013.

[9] United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC). The UK National Ecosystem Assessment: Synthesis of the Key Findings. Cambridge, UK, 2011.

[10] 欧阳志云, 王桥, 郑华, 张峰, 侯鹏. 全国生态环境十年变化(2000—2010年)遥感调查评估. 中国科学院院刊, 2014, 29(4): 462- 466.

[11] 环境保护部, 中国科学院. 全国生态环境十年变化(2000—2010年)遥感调查与评估. 北京: 科学出版社, 2014.

[12] 环境保护部, 中国科学院. 全国生态环境十年变化(2000—2010年)调查评估报告. 2015.

[13] Laurance W F, Useche, D C, Rendeiro J, Kalka M, Bradshaw C J A, Sloan S P, Laurance S G, Campbell M, Abernethy K, Alvarez P, Arroyo-Rodriguez V, Ashton P, Benítez-Malvido J, Blom A, Bobo K S, Cannon C H, Cao M, Carroll R, Chapman C, Coates R, Cords M, Danielsen F, De Dijn B, Dinerstein E, Donnelly M A, Edwards D, Edwards F, Farwig N, Fashing P, Forget P M, Foster M, Gale G, Harris D, Harrison R, Hart J, Karpanty S, Kress W J, Krishnaswamy J, Logsdon W, Lovett J, Magnusson W, Maisels F, Marshall A R, McClearn D, Mudappa D, Nielsen M R, Pearson R, Pitman N, van der Ploeg J, Plumptre A, Poulsen J, Quesada M, Rainey H, Robinson D, Roetgers C, Rovero F, Scatena F, Schulze C, Sheil D, Struhsaker T, Terborgh J, Thomas D, Timm R, Urbina-Cardona J N, Vasudevan K, Wright S J, Arias-G J C, Arroyo L, Ashton M, Auzel P, Babaasa D, Babweteera F, Baker P, Banki O, Bass M, Bila-Isia I, Blake S, Brockelman W, Brokaw N, Brühl C A, Bunyavejchewin S, Chao J T, Chave J, Chellam R, Clark C J, Clavijo J, Congdon R, Corlett R, Dattaraja H S, Dave C, Davies G, de Mello Beisiegel B, da Silva R D N P, Di Fiore A, Diesmos A, Dirzo R, Doran-Sheehy D, Eaton M, Emmons L, Estrada A, Ewango C, Fedigan L, Feer F, Fruth B, Willis J G, Goodale U, Goodman S, Guix J C, Guthiga P, Haber W, Hamer K, Herbinger I, Hill J, Huang Z L, Sun I F, Ickes K, Itoh A, Ivanauskas N, Jackes B, Janovec J, Janzen D, Mo J M, Chen J, Jones T, Justiniano H, Kalko E, Kasangaki A, Killeen T, King H B, Klop E, Knott C, Koné I, Kudavidanage E, da Silva Ribeiro J L, Lattke J, Laval R, Lawton R, Leal M, Leighton M, Lentino M, Leonel C, Lindsell J,Lee L L, Linsenmair K E, Losos E, Lugo A, Lwanga J, Mack A L, Martins M, McGraw W S, McNab R, Montag L, Thompson J M, Nabe-Nielsen J, Nakagawa M, Nepal S, Norconk M, Novotny V, O′Donnell S, Opiang M, Ouboter P, Parker K, Parthasarathy N, Pisciotta K, Prawiradilaga D, Pringle C, Rajathurai S, Reichard U, Reinartz G, Renton K, Reynolds G, Reynolds V, Riley E, Rödel M O, Rothman J, Round P, Sakai S, Sanaiotti T, Savini T, Schaab G, Seidensticker J, Siaka A, Silman M R, Smith T B, de Almeida S S, Sodhi N, Stanford C, Stewart K, Stokes E, Stoner K E, Sukumar R, Surbeck M, Tobler M, Tscharntke T, Turkalo A, Umapathy G, van Weerd M, Rivera J V, Venkataraman M, Venn L, Verea C, de Castilho C V, Waltert M, Wang B, Watts D, Weber W, West P, Whitacre D, Whitney K, Wilkie D, Williams S, Wright D D, Wright P, Lu X K, Yonzon P, Zamzani F. Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas. Nature, 2012, 489(7415): 290- 294.

[14] Mehring M, Stoll-Kleemann S. How effective is the buffer zone? Linking institutional processes with satellite images from a case study in the Lore Lindu Forest Biosphere Reserve, Indonesia. Ecology and Society, 2011, 16(4): 3.

[15] Zhang J L, Liu F Z, Cui G F. The efficacy of landscape-level conservation in Changbai mountain biosphere reserve, China. PLoS One, 2014, 9(4): e95081.

[16] 关博. 吉林长白山国家级自然保护区野生动物保护成效与适宜规模研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2013.

[17] 刘方正, 张建亮, 王亮, 杨增武, 崔国发. 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区南片植被长势与保护成效. 生态学报. 2016, 36(6): 1582- 1590.

[18] 陈瑜. 内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区森林保护成效研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2014.

[19] 陈瑜, 崔国发, 谷建才, 胡金贵, 李烨. 内蒙古汗马国家级自然保护区森林资源动态变化. 东北林业大学学报, 2013, 41(3): 26- 29.

[20] 王坎, 唐瑶, 王玲玲, 吴兴华, 杨劭. 基于遥感技术的十八里长峡自然保护区保护效果监测与评估. 华中师范大学学报: 自然科学版, 2015, 49(6): 929- 935.

[21] 郑姚闽, 张海英, 牛振国, 宫鹏. 中国国家级湿地自然保护区保护成效初步评估. 科学通报, 2012, 57(4): 207- 230.

[22] Zheng Y M, Zhang H Y, Niu Z G, Gong P. Protection efficacy of national wetland reserves in China. Chinese Science Bulletin, 2012, 57(10): 1116- 1134.

[23] 杨军, 张明祥, 雷光春. 《中国国家级湿地自然保护区保护成效初步评估》中的偏差. 科学通报, 2012, 57(15): 1387- 1370.

[24] 郑姚闽, 牛振国, 宫鹏. 对《中国国家级湿地自然保护区保护成效初步评估中的偏差》一文的回应. 科学通报, 2012, 57(15): 1371- 1376.

[25] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 21010—2007 土地利用现状分类. 北京: 中国标准出版社, 2007.

[26] 国家林业局. LY/T 1725—2008 自然保护区土地覆被类型划分. 北京: 中国标准出版社, 2008.

[27] 国家林业局. LY/T 2244.2—2014 自然保护区保护成效评估技术导则 第2部分: 植被保护. 北京: 中国标准出版社, 2014.

[28] 国家林业局. LY/T 2244.3—2014 自然保护区保护成效评估技术导则 第3部分: 景观保护. 北京: 中国标准出版社, 2014.

[29] 国家环境保护局, 国家技术监督局. GB/T 14529- 93 自然保护区类型与级别划分原则. 北京: 中国标准出版社, 1993.

[30] 国家林业局. 2012中国林业发展报告. 北京: 中国林业出版社, 2012.

[31] 尹伟伦. 3651万公顷森林资源增长全球最快. 人民日报, 2012-04- 12(10) [2016- 12- 30]. http://www.forestry.gov.cn/main/3679/content- 563709.html

[32] 贾晓娟, 常庆瑞, 薛阿亮, 蔚霖, 王德彩. 黄土高原丘陵沟壑区退耕还林生态效应评价. 水土保持通报, 2008, 28(3): 182- 185.

[33] 周文渊, 赵岩, 郭建英, 孙保平, 杨越. 安定区退耕还林工程的生态效益评价. 中国农学通报, 2009, 25(20): 115- 120.

[34] 喻永红. 退耕还林可持续性研究——以重庆万州为例[D]. 杭州: 浙江大学, 2014.

[35] 王翰林. 全国湿地保护工程正式启动. 科技日报, 2006-02- 16(09).

[36] 徐网谷, 高军, 夏欣, 周大庆, 李中林, 蒋明康. 中国自然保护区社区居民分布现状及其影响. 生态与农村环境学报, 2016, 32(1): 19- 23.

[37] 张昊楠, 秦卫华, 周大庆, 范鲁宁, 李中林, 蒋明康. 中国自然保护区生态旅游活动现状. 生态与农村环境学报, 2016, 32(1): 24- 29.

Ecosystempatternvariationfrom2000to2010innationalnaturereservesofChina

ZHANG Jianliang, QIAN Zhedong, XU Wanggu, ZHANG Hui, WANG Zhi*

NanjingInstituteofEnvironmentalSciences,MinistryofEnvironmentalProtection,Nanjing210042,China

Nature reserves provide the cornerstone of most national strategies to conserve biodiversity, and establishing nature reserves is perhaps the most important of all conservation tools focused on the preservation of wildlife habitat. Human encroachments and threats are generally perceived to be very common in many nature reserves. Therefore, it is necessary to assess variation in the ecosystem patterns of national nature reserves. To reveal ecosystem composition structure and its variation in national nature reserves of China, based on the ecosystem transition types and extents, and considering the importance of different functional zones in the nature reserve, we developed an ecosystem pattern variation index to examine the dynamic change of the ecosystem pattern, using ecosystem distribution data collected in 2000 and 2010 for 319 national nature reserves. The results showed that the grassland ecosystem accounted for the largest area, comprising 57.88% and 57.74% of the total area of the ecosystem in national nature reserves in 2000 and 2010, respectively, followed by the desert ecosystem, accounting for about 17% both in 2000 and 2010, and then wetland, forest, shrub, field, glacier and permanent snow, marine and town ecosystems successively. From 2000 to 2010, the area of forest and wetland ecosystems showed obvious increases, and the town expanded to some extent, but the glacier and permanent snow ecosystem decreased appreciably in the national nature reserves. Overall, the ecosystem pattern of nature reserves essentially remained stable. There were 219 nature reserves that showed stability, accounting for 68.65% of the total. The number of nature reserves tending to improve was slightly higher than the number of those tending to degenerate. These results reflect the fact that ecosystem conservation in national nature reserves has been effective to a certain extent. The improved nature reserves were mostly distributed in Qin Mountain, Daba Mountain, Dalou Mountain and South Mountain, while the degenerated nature reserves were mostly distributed in the eastern provinces, Inner Mongolian Plateau and the northeast plain. The degenerated nature reserves were mainly desert ecosystems, inner wetland and aquatic ecosystems, reserves for the protection of wild animals, and natural monuments. Finally, we put forward three suggestions to improve the management level for national nature reserves.

nature reserve; ecosystem pattern; ten-years variation; remote sensing

国家公益性行业科研专项-自然保护区动态监管关键技术研究与示范(201509042);全国生态环境十年变化遥感调查与评估(STSN- 7);中央级公益性科研院所基本科研业务专项(2015)

2016- 10- 08; < class="emphasis_bold">网络出版日期

日期:2017- 08- 14

*通讯作者Corresponding author.E-mail: wangzhi@nies.org

10.5846/stxb201610082018

张建亮,钱者东,徐网谷,张慧,王智.国家级自然保护区生态系统格局十年变化(2000—2010年)评估.生态学报,2017,37(23):8067- 8076.

Zhang J L, Qian Z D, Xu W G, Zhang H, Wang Z.Ecosystem pattern variation from 2000 to 2010 in national nature reserves of China.Acta Ecologica Sinica,2017,37(23):8067- 8076.