引进柞蚕品种在广西南宁的试养初报

2018-01-02安春梅宋宪军贾雪峰杨其保

安春梅 宋宪军 贾雪峰 杨其保 罗 群

(广西壮族自治区蚕业技术推广总站,广西 南宁 530007)

引进柞蚕品种在广西南宁的试养初报

安春梅 宋宪军 贾雪峰 杨其保 罗 群

(广西壮族自治区蚕业技术推广总站,广西 南宁 530007)

广西蚕业技术推广总站2015年从贵州省蚕业研究所引进14个一化性柞蚕品种,在南宁放养,并对这14个品种的龄期经过、各龄起蚕重量、茧质成绩、制种成绩等进行了调查。结果显示在南宁饲养柞蚕具有龄期短(全龄经过约34-40d)、茧大蛹重(全茧量高于8.50g)的优势,但是经过长时间的种茧保护后制种成绩差,留种困难。

一化性;柞蚕;引进;饲养

柞蚕是属于鳞翅目大蚕蛾科的绢丝昆虫,是栖息在柞树林以柞树叶为食的野蚕。柞蚕起源于山东半岛,目前发现的有关柞蚕的史料记载最早是在西晋的《古今注》,据书中记载,约在公元前40年,山东半岛就已开始利用柞蚕茧制作“絮”。到了公元3世纪,对柞蚕茧的利用已从作“絮”发展到可以抽丝制绸。到明代中期开始,人们开始人工放养柞蚕,到明末清初人工放养的方式才从山东省传往其他省份[1]。

广西最早在清光绪时期有计划发展柞蚕生产,但最终没有成功,直到1914年才真正开始,后由于柞蚕茧无处可销又中断生产。新中国建立后,广西在1956年把柞蚕列入了“广西十二年农业生产计划”,由农业厅在柳州市融安县设点试养;到1967年左右饲养规模达到最大,农业厅投资兴建了制种站、保种站,广西蚕业指导所多次派人去外地学习饲养技术和去蚕区长期蹲点和指导蚕农。但是由于广西区内没有柞蚕茧的加工企业,前期生产和后期加工不配套,而且蚕茧销售困难、价格低,到1983年柞蚕生产已基本停止[2]。

2015年广西蚕业技术推广总站再次从贵州引进14个一化性柞蚕品种在南宁饲养,调查这14个品种饲养的龄期经过、茧质成绩、制种成绩等方面,了解这14个品种对南宁气候的适应性和在南宁饲养的性状表现,为南宁地区的柞蚕生产提供技术依据。现将试养情况的报告如下。

1 材料与方法

1.1 柞蚕品种

柞蚕品种14个,从贵州省蚕业研究所引进,在广西蚕业技术推广总站柞树地饲养。

饲养时间2015年4-5月,调查龄期经过、各龄起蚕体重及茧质成绩;2015年春茧采收后种茧保护至2016春3月开始暖茧制种并调查制种成绩。

1.2 饲养过程及暖茧制种

催青、收蚁、放养、防病害等工作按生产上的常规要求进行,放养时柞树尽量选择相同的树种、树龄、树势。统一采用全龄保护育饲养,小蚕1-4龄前期,采用防虫网袋罩把育,4龄后期到营茧时采用防虫网罩林育。期间适时移蚕、匀蚕,做到良叶饱食。

5月采茧后将茧置于温度25℃以下,湿度在70%-80%的室内保存,到11月室外温度开始降温后,将种茧移入4℃的冷库保存,翌年3月出库,开始暖茧制种。所有品种的暖茧均同时开始,同室制种,做到温湿度条件尽量一致。

2 结果与分析

2.1 龄期经过及体重

在广西南宁饲养的各龄期经过为1龄约5d,2龄约4d,3龄约6d,4龄约7d,5龄一般12-13d,全龄经过34-40d,而在贵州饲养时全龄经过48-52d,相比较在南宁饲养每个龄期均缩短3-5d左右,全龄经过缩短10d以上,龄期缩短较明显。这是由于温度影响柞蚕生长发育的速度[1],饲养期间4月的平均温度23-25℃,5月的平均气温25-27℃,日间最高气温达到35℃左右,温度较高,加快了发育进程,从而使龄期缩短。

在放养中观察,102、103、104、130等4个品种各龄期发育及结茧比较整齐,遇高温死蚕较少,对高温多湿天气的适应性较好;6406、794、783、羽(M)等4个品种不同程度出现发育不整齐的现象,6406、783、794、羽(M)等4个品种在5龄后期高温下(35℃左右)开始出现部分死蚕,783甚至全部死亡未能结茧。最终有13个品种顺利结茧。

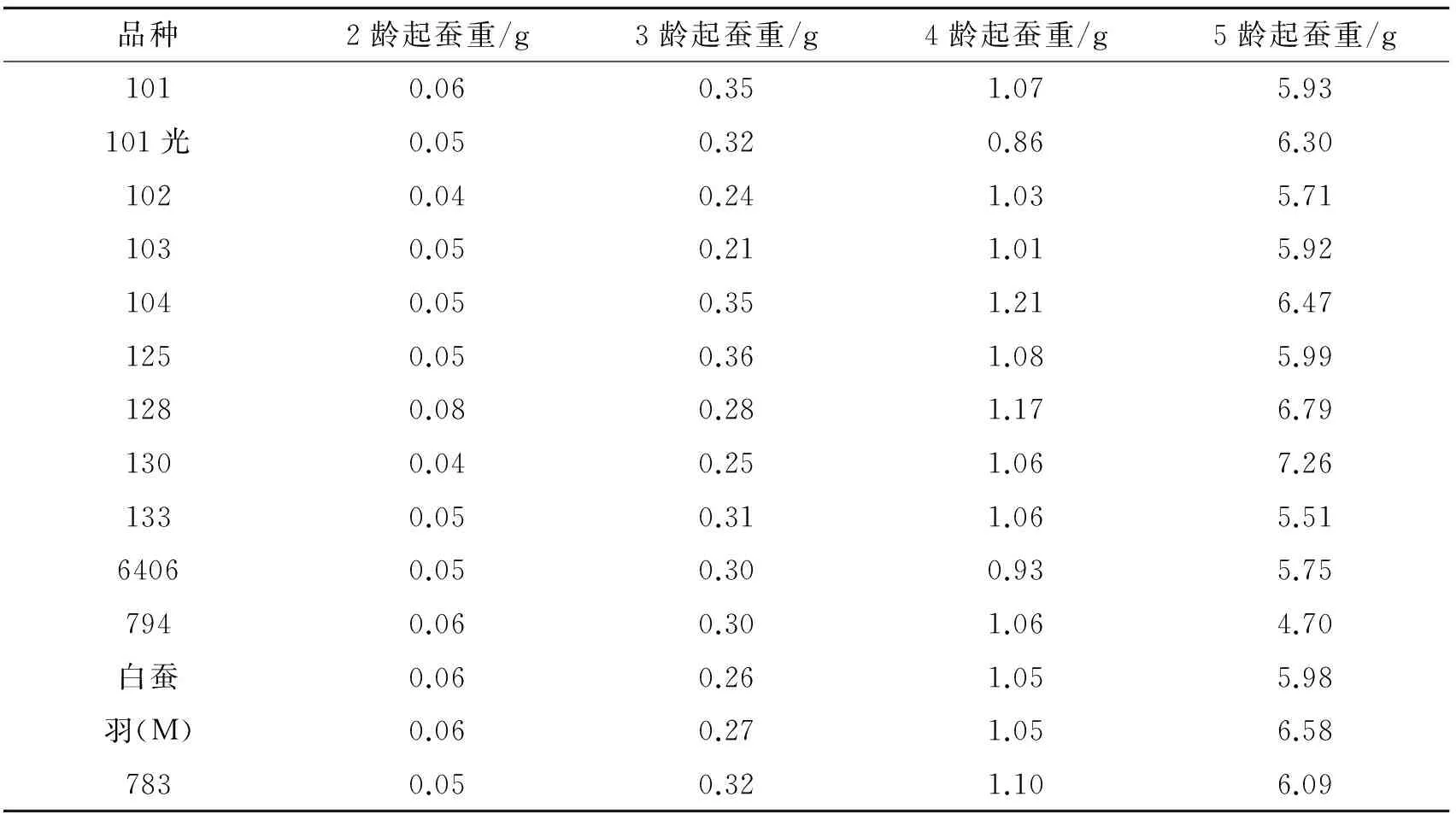

2龄起蚕到5龄起蚕经过约17d,这期间体重增长最多的为品种130,5龄起蚕重约是2龄起蚕重的182倍;增长最低的品种是794,5龄起蚕体重约是2龄起蚕重的78倍,详见表1。

表1 各品种2-5龄起蚕体重

2.2 茧质

除未能结茧的783品种外,成功结茧的13个品种的全茧重在8.50-11.73g之间,茧层量在0.77-1.11g之间,其中全茧量最高的为130品种,达到11.73g,最低的为6406品种,只有8.50g;茧层量最高的为白蚕品种,达到1.11g,最低的为羽(M)品种,只有0.77g;茧层率只有品种102、133、6406达到11.00%,最低的品种羽(M)只有8.01%。

除品种101光和783无法与贵州饲养的指标对比外,可对比的12个品种在广西南宁饲养的全茧量和茧层量均明显高于对应品种在贵州饲养的成绩;但是茧层率成绩无优势,除了133和6406的茧层率高于在贵州饲养的成绩,而且差别不明显(详见表2),其余10个品种均低于在贵州饲养时的茧层率。

品种101、125、128、133在贵州饲养时各项指标都表现较好,优于其余品种[3];但在南宁饲养时品种125和128只是全茧量表现较好、品种133在茧层量和茧层率表现较好,品种101则是在南宁饲养的各项指标均完全不占优势;而在贵州饲养时茧质表现一般的品种白蚕、103,则在南宁饲养时茧质成绩较好。品种羽(M)和783在贵州和南宁两地饲养的表现均较差。

注:表2中贵州饲养的茧质成绩来源于参考文献[3].

2.3 制种成绩

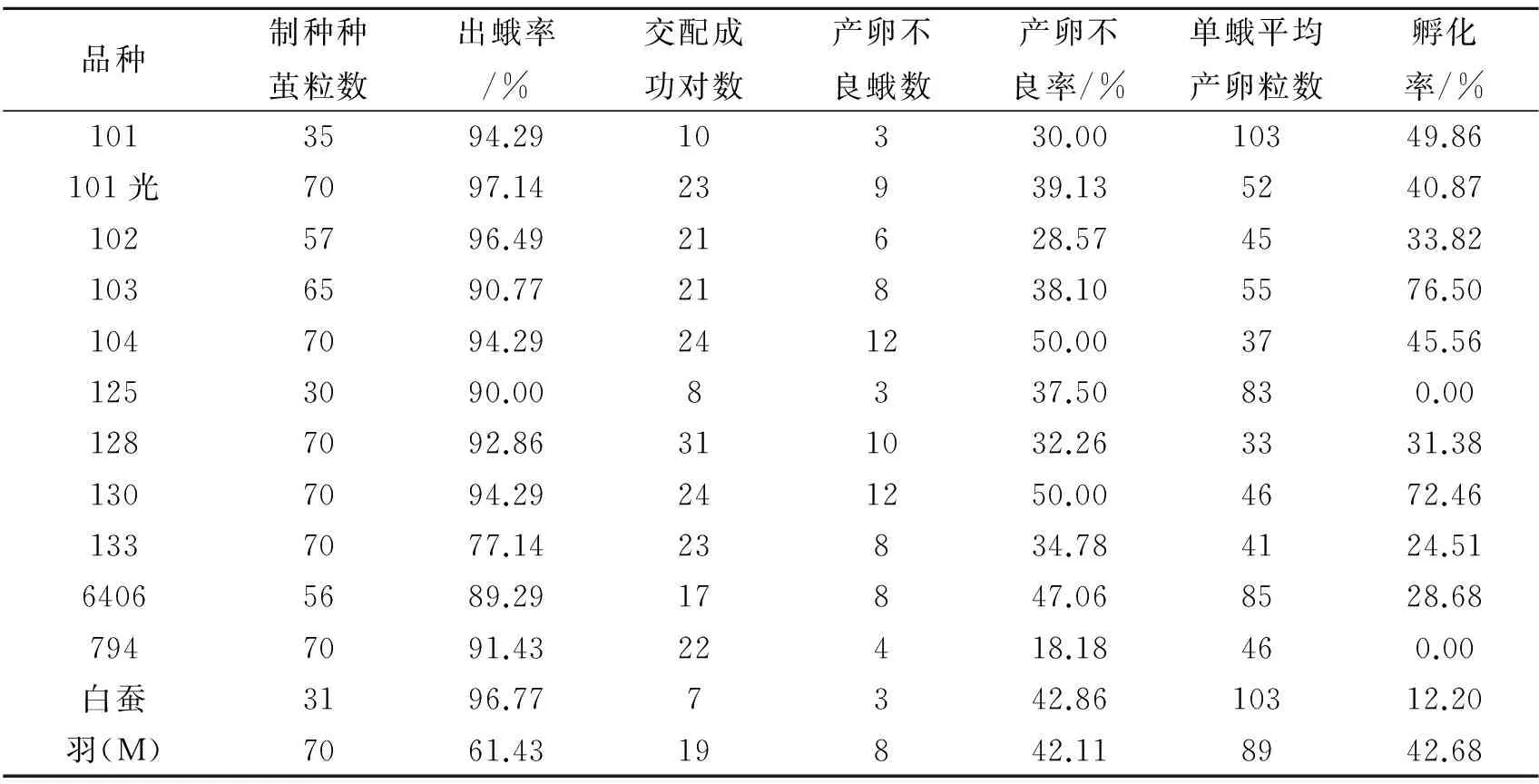

在春茧采收后,经8-9个月的种茧保护,来年春开始暖茧,暖茧20d左右开始化蛾、制种,羽化率以见苗蛾之日起10d内的羽化数为计。除133、羽(M),其余11个品种的羽化率都在90%以上。品种133的羽化率只有77.14%,出现了蚕蛾夭殇在茧壳内,无力爬出来的情形;羽(M)则是一直零星出蛾,出蛾不整齐。

13个品种都不同程度的出现了蛾的展翅不良、翅幅变小的情况,出现拳翅和绿肚蛾等不良蛾。绿肚蛾外观腹部松软,解剖后见腹内少卵或无卵,充满绿色粘稠状液体,发生的原因可能是由于长期低温抑制导致生殖腺出现的生理障碍[4]。

所有品种均不同程度的出现蛾的交配能力下降,交配困难的现象。交配成功后,产卵也不好,出现产卵数低或遗腹卵多的情况,甚至品种104、130的产卵不良蛾率达到了50%。单蛾平均产卵数最高的品种101和白蚕也只达到103粒,其余品种的单蛾平均产卵粒数都在100粒以下。

孵化相对较好的是品种103,但孵化率也只有76.50%,差的品种白蚕只有12.20%的孵化率,甚至品种794和125则孵化率为0.00%,全部为不受精卵。究其原因,是因为种茧保护时间长,生殖腺产生生理障碍,从而使不受精卵率增高,详见表3。

表3 春茧制种成绩

3 讨论

除783在5龄后期死亡,未能收茧外,其余品种龄期经过短(全龄经过约34-40d),茧大蛹重 (全茧量高于8.50g),但茧层率与贵州饲养时相比无优势。春茧在经过长期的种茧保护后翌年春制种时各品种都出现了不同程度的不正常表现,导致制种成绩不好,使品种继代困难。

目前缓解留种难问题的有效方法是进行一化二放,因为一化二放所得的秋茧由于保种时间短,在翌年制种时成绩明显优于春茧的制种成绩。但一化二放的秋蚕放养比起春蚕放养来说较困难,因为南宁地区属于长夏短冬或无冬的南亚热带气候区,放养秋蚕容易遇到高温多湿的天气,到大蚕期易得病,特别是脓病,从而造成饲养失败。2015-2017年连续3年进行一化二放,其中2015年、2017年都出现了脓病。

在南宁地区要发展柞蚕生产,就需要先解决留种困难的问题。我们可以从以下方面着手:即加大科研力度,进行试验,找到适合南宁地区气候环境的种茧保护方法;继续探索一化二放的秋蚕放养的技术,提高秋蚕放养的成功率,缓解留种压力。

[1] 秦利.中国柞蚕学[M].北京:中国科学文化出版社,2003:1-5.

[2] 罗恒成.广西蚕业史[M].广西民族出版社,1993:7-9.

[3] 王庆忠,罗朝斌.贵州13个柞蚕品种主要经济性状调查[J].广东农业科学,2010,37(6):182-184.

[4] 秦利.中国柞蚕学[M].北京:中国科学文化出版社,2003:210-216.

安春梅(1980-),四川绵阳,本科,农艺师,主要从事柞蚕遗传与保育研究。

E-mail:472633029@qq.com