港城发掘记

2017-12-29何博

何博

10月21日至11月16日,“港口与影像:行动中的中国港城影像计划”展览在位于宁波的中国港口博物馆举行。此展览项目由何伊宁策划、组织,王欢参与策展,希望以摄影图像为主要媒介,从全球经济一体化背景下中国港口地区发展的现实状况出发,梳理这些港口城市的历史和当下。

展览邀请了陈文俊、江演媚、黄臻伟、李超瑜、徐浩、杨圆圆、郑川和朱岚清8位具有不同学科背景和知识结构的摄影艺术创作者,分别就7座港口及其所依托的城市进行实地拍摄,围绕产业、机构组织、物件、建筑、人与记忆等主题进行创作并最终合力构成了展览,这些参展作品分别是:《宁波港:虚拟与现实》(郑川)、《沉船发掘记》(泉州,朱岚清)、《漫游两千年后的广州港》(陈文俊)、录像作品《三个在广州做生意的外国人》(江演媚)、《如南京一般的南京》(李超瑜)、《物件,数十年和意识的转变》(上海,徐浩)、《无时境—香港计划》(黄臻伟)以及《大连幻景》(杨圆圆)。

背景和缘起

当代摄影的范畴内,“港口与影像:行动中的中国港城影像计划”展不是唯一与港口城市相关的项目。在它之前,已有个人和机构用摄影的手段以港口城市为对象进行过各有侧重的实践。这些实践或从个人情感出发,向港口城市表达致敬;或针对港口的变迁对相关产业、港口腹地及其区域内人们生活方式的影响进行记录;或依循港口及其城市的历史和过往文化线索进行再阐释,这些再阐释亦包含了虚构和非虚构两个维度。

2004年,英国摄影师马克·内维尔(Mark Neville)深入格拉斯哥港区内的工厂,通过记录工人们的生产和普通劳动阶级的日常生活刻画了这座苏格兰后工业城市衰败的真实现状。美国摄影家威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)曾以法国北部港口敦克尔克为对象,拍摄了《敦克尔克精神》(Spirit of Dunkerque,2006),借助其精致、敏锐的色彩表现了这座港城的日常。2013年,英国摄影师布赖恩·格里芬(Brian Griffin)接受“马赛-普罗旺斯”欧洲文化之都组委会的委任,以一组融合了码头工人的黑白肖像以及码头集装箱的彩色景观照片,反映了港口自动化的兴起以及随之而来的人工劳动力的消亡。德国艺术家达妮埃拉·弗里贝尔(Daniela Friebel)以历史上西班牙军队为掩饰一个控制直布罗陀海峡的沿海炮台而用混凝土搭建的人工岩为出发点,创作了《电池》(Batería),这组作品包含了11张在当地拍摄的照片以及9段不同来源的文本,旨在重新观看这段历史中權力和土地的关系。

港城题材的委任项目也有先例。2008年,“欧洲文化之都·利物浦”旗下的文化公司委任摄影师约翰·戴维斯(John Davis)策划、组织了大型展览项目“边缘上的城市”(Cities on the Edge - Liverpool 2008)。该展览选择了 6位来自不同欧洲港口城市的摄影师,分别在其家乡和利物浦进行的创作,尝试以摄影讨论各自城市与利物浦在文化、社会和政治上的关联。其中,土耳其摄影师阿里·塔普特克(Ali Taptik)分别于利物浦的埃韦顿、安菲尔德与肯辛顿的社区拍摄了一系列肖像。与他此前在伊斯坦布尔所完成的作品类似,这些照片强调了那些可以连接人和人,同时让陌生人感受到舒服的城市空间。利物浦本地的约翰·戴维斯分别拍摄了利物浦市中心的两个区域,反映了当下工业景观变迁。来自马赛的摄影师菲利普·康蒂(Philippe Conti)尝试通过影像调查马赛和利物浦的住房计划和移民社区的面貌。最终,“边缘上的城市”展览的所有作品被利物浦“OpenEye”摄影博物馆收藏,成为该博物馆档案中的一部分。

无论是个人拍摄还是委任项目,都收集并归档了与港口相关的大量视觉材料,为不同层面、不同需求的观看者认识、理解当下的港口空间和文化提供了的参考。

“港口与影像:行动中的中国港城影像计划”来源于2015年12月的一次讨论。何伊宁在宁波诺丁汉大学维多利亚与阿尔伯特博物馆策展大师班上与中国港口博物馆展陈部主任吴凤相识并交流,由此萌生将港口历史和文化同当代摄影实践结合在一起,并利用博物馆资源来委任和扶持独立摄影艺术家创作的想法。次年初,何伊宁提交了委任项目的策划书。从沟通、联系艺术家、提交策划、实际拍摄,到编辑、制作画册、准备展览,前后将近耗时一年半。中国港口博物馆对本次项目进行了总体指导,并提供了经费支持(包括委任艺术家、画册制作、展览的费用)。

据何伊宁介绍,大量的筹备工作在项目正式启动前就开始了,包括对中国港口历史和文化,以及围绕中西方艺术家针对港口所展开的视觉实践的调研。针对创作者的选择是在确定第一期项目的7座港口城市的同时决定的,考量的标准涉及候选者的学术背景、选择主题和独立调研的能力、过往的展览经历以及是否具有自己独特的摄影语言。

“港口与影像:行动中的中国港城影像计划”没有刻意强调对于港口思考或者讨论的全面性,而是为参与其中的艺术创作者大致确定了实践范围:在建筑、地理空间、生态环境以及社会、文化等方面,关注港口城市的现代性与历史传统之间的关系,以及这些港口城市在与传统的交接中所表现出的种种特点。实际上,项目实践过程中,组织方给予了创作者们非常大的自由,因而此次展览呈现的作品也体现了他们在大致约定的范畴内各自具体的关注点和兴趣点。

下面,我将展览中一部分作品分作三个话题(而不是按照线性的展览顺序),具体做一些探讨。

外来者:从猎奇到浸入

作为展览的引子,几组关于中国近代港口城市的档案图像出现在展场入口的墙面,它们出自中国港口博物馆的馆藏,包括英国人托马斯·阿罗姆(Thomas Allom)制作的铜版画复制品以及不同时期、表现不同海域船只的老照片。观众可由这些铜版画的内容一窥摄影术传入中国之前,外来者在以图像手段描绘中国港口形象时的富有倾向性和想象力的截取与加工。1840年代之后,中国渐渐被吸入半殖民地的旋涡,彼时,外国人所绘制或拍摄的中国海港图像与内地其他地域被摄取的图像一样,在再现“新世界”種种现实面貌的同时,也承载了他们对“奇异”的期待或构想,例如展出的铜版画复制品中对于本地人围观吃蛇表演的表现,以及在城楼的牌匾上用近似象形的符号模拟汉字等细节。

随着时间推移,外来者前往中国港口的动机越来越丰富,其角色定位的区分也越来越明确,或是止于观看的游览者,或是浸入本土、努力谋生的参与者。本次计划的广州实践者之一江演媚就将镜头对准了后者,她的录像作品《三个在广州做生意的外国人》直白且朴实地将三位来自不同国家、业已融入广州工作节奏的异乡人的工作场景记录了下来。这一录像作品与陈文俊的图片摄影项目《漫游两千年后的广州港》相联动,希望引导观看者探索这座连通古今中西的国际贸易港口的历史和功能变迁。

广州有一千多年的对外贸易历史,做生意已成为广州生活中非常重要的一环。多国多民族的面孔和多元的文化,都被包容在广州的市井喧嚣之中。《三个在广州做生意的外国人》拍摄了俄罗斯小伙瓦夏(Vasily Kalinin)、意大利皮鞋商人马如龙(Mauro Castellan)和刚果贸易商人飞利(Felly)三位外来者,他们有的是个体户,有的是大型家族企业的管理者,通过与他们的对话,江演媚展示了当下的外籍商人是怎样在广州进出口贸易的的规则和环境中某得一席之地的。

值得注意的是,与展览中其他关于“人的港口”的作品相对照,这部录像是唯一直接表现特定的现实人物,以“港口的人”为核心的作品,也是展览中最易解读的作品:图像和文字(对话)相互补充对于信息传递的必要性在录像这一媒介中得到了有效体现。

《三个在广州做生意的外国人》的观看空间被安置在线性走向的展场中部,到此观众已阅展过半。有座位的放映空间在为观众提供休息之机的同时,也向其提出了问题:作为外来者(尤其是来自非港口城市的观众),在短暂的观展时间中,你是想独立地保持“外人”的状态去评价、判断作品,还是像江演媚采访的外国商人一样,临时但真诚地浸入某件作品中,并成为它构建的意指体系的一部分?甚或,这部录像还能牵引出作为观者的“外来客”的其他想象和期待:你想通过这样的展览实现什么目的?是见识经验之外的、“不一样”的港口景观,还是确认你对于这些地域的既有经验?是想观看“港口”本身(即便是它在图像层面的复制品),还是对这些关于港口的“作品”更有兴趣?

建筑、设施和景观:昨日之日可留否?

郑川的《宁波港:虚拟与现实》和李超瑜的《如南京一般的南京》将视角对准了宁波和南京这两座港城的建筑、设施和景观,他们依循时间线索从不同的角度回溯历史,围绕当下这两座港城对旧有建筑和景观采取的种种措施(拆除、改造、重建、开发等),通过拍摄照片和其他技术手段创作作品,对这些被拆解或重塑的实体化的历史标志及其背后文化内涵的演变进行探讨。

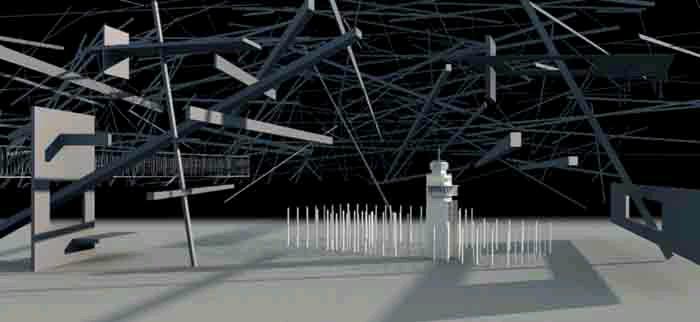

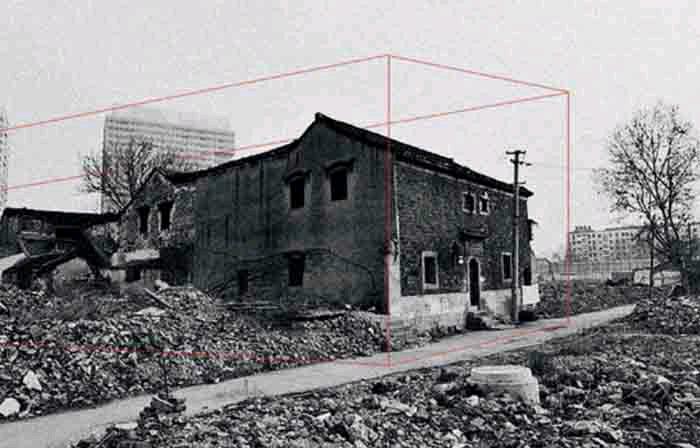

《宁波港:虚拟与现实》由“虚拟”“重现”“海岸”三部分构成,复杂而富有想象力地对古代海上丝绸之路三大港口之一的宁波港的图像进行了再创作。第一部分“虚拟”中,郑川翻拍模型、制作场景并借助相关数字技术,描绘出个人意识中的、区别于现实的大海形象;第二部分“重现”,依据宁波港客运大楼(俗称轮船码头)自1975年动工修建到2006年被改建为宁波美术馆的兴衰史,使用大楼的原设计图纸和3D建模复现了这一建筑设施的原貌,并通过后期处理,使其置于当下的街景中。同时,根据遗留至今的老照片,在原先候船室的大型壁画上植入了30年后宁波港的照片。第三部分“海岸”则是郑川亲自拍摄的反映宁波海岸线现状的地景摄影作品。这种新旧图像的并置或者嵌套在展览中其他人的作品里也有所运用,缅怀也好,招魂也罢,如此这般的对比都非常明了地彰显了随着时间的推移,因实际需求变化和政策变更等导致的实体(如景观、建筑)或者精神(如个人记忆)层面的变迁。

展览现场,这三部分没有严格按照先后顺序展呈,而是互有交叠地重组为几个小板块,这让郑川的展区成为本次展览中视觉元素最为丰富的区域之一。

李超瑜在创作《如南京一般的南京》的过程中,将这座城市作为历史古都和内河枢纽港的历史与现状做了对比,具体探讨的主题是当下景点开发和城市身份塑造过程中存在的问题。这组作品提请观看者留意潜藏在“景观再现”工程中的博弈:是用现代的技术和材料来去伪存真地实现一个景观原有的“地位”,还是尽其所能模仿过去景象的“外壳”?这是一个倾向性比较明显的选择,然而真正实施起来,种种矛盾就开始滋长繁衍。

李超瑜在作品阐述中展示了这些矛盾:“这些历史景象,若能真正‘依史修复和‘造旧,似乎是最易被人接受的;而忽视过去,直接建设的新景观,抛开人们的怀旧之情,这种推陈出新也可以算是历史进程中无可厚非的步伐。”“更糟糕却也更普遍的情况是空留名、不考究的‘半创造—若仅仅是仿冒偷用了历史的身份,以仿古的名义创造出了新的景观,它便成为了‘不真实却又实在的景观,代表着南京的城市身份,这件事情就变得暧昧甚至矛盾了。”

以上问题体现在建设的层面,而对一些观景者和生活在这些景观中的人而言,一些景观再现得不够“完美”,似乎并不要紧。尤其是对于浅尝辄止的游客来说,他们想追溯的似乎只是浪漫主义的投影。对此,李超瑜也提出了问题:“这些无论精致还是拙劣的人造景观与历史文字揉捻混淆在一起时,产生的究竟是怎样的城市身份和文化?”

《如南京一般的南京》没有强调视觉层面的荒诞感和夸张性,而是选择了人们在日常生活中行走和停留时惯常的观看角度,将那些早已充斥在我们周遭的千篇一律的景观构造與样式摆放在观者面前。它们的确是“南京”特色,那么把它们搬到我们自己的家乡,会不会也就成了“本地”特色了呢?

港城旧事:记忆的发掘或重塑

以一个流行且俗套的词来概括朱岚清和杨圆圆在本次展览中的作品“类型”,那便是“穿越”。在穿越剧成功在“类型剧”里割据一方的同时,当代摄影实践中以个人身份回到过去某个时间段,虚构或半虚构历史的这一创作思路也越来越得到青睐,这种思路强调了创作者对于历史的自我解读、补充甚至重塑。具体到朱岚清和杨圆圆的作品,它们呼应了策展人之一的王欢总结的本次展览作品在历史性层面的共性:这些作品“大多脱胎于各地港口城市的某段历史,并以个体的方式与之建立起联系。于是,这里的历史就变成了并非如永恒回归般被传唱和歌颂的历史—而是被铭记的历史之外无名的历史,甚至于如幽灵般的历史”。

朱岚清在之前的作品《负向的旅程-东山岛》(2013-2015)中,就已经开始深入关照“海”的话题。新作《沉船发掘记》的灵感则来源于1973年,考古人员对泉州湾后渚港附近的海滩上发现的一艘南宋末年沉船进行的发掘和调研。作品中,朱岚清化身沉船发掘小组的一员,重访泉州港历史中的某些地点,重新“发掘”并考察自古代的泉州港便存在的重要的当地制造业,希望借此呈现一个充满差异的泉州地区,一个历史与现代并存、农业与工业共存的地方性景观。展览中,朱岚清将两次关于“发掘”的图像和文本并置,以此构建出由具体的官方史和个人书写交织而成的港口地方史。

杨圆圆的《大连幻境》建立在大连港近代史的背景上,以城市中不同地点为索引,来自不同时代的叙事片段贯穿期间。构成作品的媒介包括摄影、文本和录像。她希望探讨由战争与殖民参与型塑的近代大连历史的复杂性,以及城市空间在不同时期功能与属性的差异与转变。这组作品延续了杨圆圆过往创作中对于文学(小说)、档案图像、文本以及图像与格式的互文关系(比如大连旧时建筑中的螺旋楼梯这一意象)的重视,几种信息传递形式的综合为观看者提供了相对宽阔的想象和推理空间。这些虚实相交、看似个人化的片段和线索实则对于我们再次(重新)探寻并理解宏观的历史有着积极意义。它们不是像教材般地灌输、安置知识,而是立足记忆,由下而上、由点及面地把不同角色的个人经验嵌入“大历史”表面那些细小的裂缝里,或有契合的释然,或有刺入后造成的矛盾和痛感。展览时,大连以“氛围”的样态存在于观看环境中,杨圆圆比较充分地利用了展场自身的结构,她将展场通往下个展区的通道口与一幅作品中建筑的大门合为一体,是为一例。

《沉船发掘记》和《大连幻境》呈现出的不同时态(作品依托的历史事件或文本所处的完成时态和作者在当下的创作时间)亦可见于塔可的《诗山河考》、陈华的《在长安》等作品。他们为自己的作品设置的规则大致如下(具体定然不同):一段作为背景和起点的真实历史区间,古今、虚实交织的地理空间以及表现当下的景观、符号、偶然场面或举动的摄影瞬间。

那么,对于这些作品,我们到底要看什么?是创作者自身的“调查”成果的完成度以及由调查推演到作品的“合理性”,还是更多得把他们的个人实践视为一根掀开盒子的撬棍—要么在被打开的盒子里寻找观看者想要找到的“历史真相”,要么拿着这根撬棍去尝试撬开观看者自身一直觊觎的某个盒子。在我看来,他们在作品中呈现的隐晦或者片段式的叙事线索,其功能在于提示、召唤或者激发,而非我们理所当然认为的“解释”。当然,如果有机会,还是请坐下来听听朱岚清和杨圆圆对这两组的作品解读,毕竟跟随作者在其亲自构建的故事中探索、发现甚至冒险,也是不错的经历。

“港口与影像:行动中的中国港城影像计划”展览的体量并不算很大,这保证了观看者能在每一组作品前停留一段时间。有一个细节,大部分参展作品都没有设置图片说明,关于这一点,策展人在展览准备过程中与参展者有过沟通,最终一部分参展者选择保持以图像本身的方式做呈现。更多有关作品创作概念、思路的信息以画册、微信公众号和线下讲座等渠道进行传播。的确,展览中的图像确实只能承载和传递一部分的信息,所以它们更像是窗口,我们不能只是僵立在其面前,对着玻璃上的纹理思而不解;这些窗更希望观看者推开它,由这些多样的视觉线索出发,开启对于港口、港城及其相关知识的兴趣。

新关系:政府机构、艺术创作者与观众

由国务院正式命名、宁波市北仑区人民政府出资建设的宁波中国港口博物馆是我国规模最大、等级最高的综合性大型港口专题博物馆。在当下的全球化进程中,博物馆的功能不再只是单纯地承载人类文化进程中各种历史和记忆,它更多的是为知识生产不断地提供生产力。在这种语境下,中国港口博物馆作为一个关注港口在当下发展、变迁以及产生何种影响的机构,扮演了这一展览项目的组织者和支持者的角色,尝试着通过艺术创作的手段来引导观看者认知、了解中国一些港口城市的现状,并在某种程度上为这些港城建立视觉档案。一圈展览看下来给人的感受是,尽管顶着艺术创作的名义,但这些作品所涉及的社会学知识以及间接取得的各种图像、数据和文本资料,也能够为博物馆自身的研究以及公众教育功能提供一定的辅助。

另一方面,作为艺术的当代摄影或影像实践中较为成熟的思路和创作模式,因为这个展览而加入了较为直接且厚重的现实和历史意义,这也成为了艺术家如何带领公众围绕具体现实事项进行观察和思考的例子。具体而言,对于“港口的過去与现状”这种题材,创作者们脱离了观光式的行走、拍摄及罗列照片,也就是说,他们不满足于只呈现“所见所拍”或者模式化的宣传图式,而是更强调立足于自己的知识结构和寻找特殊选题的嗅觉,具体、深入地执行创作任务。而事实证明,组织方和策展人也确实达成了“不干涉”艺术家创作的承诺。

展览开幕当天,自行前往博物馆观展的市民不占少数。而上述几个方面,都对普通观众的观看效果和知识获取提供了支持。此次展览没有在图像内容上面强调通俗易懂,而是引导观看者走出单纯的对视觉愉悦的追求,或者通过照片提高自己的摄影技能、审美水平的功利目的,转而去领悟并体验艺术创作可以并且如何与知识的生产与传播交关联这一话题。另外,作为公共文化活动主办方的官方机构的号召力和宣传的广泛性等特点,也保证了艺术圈之外的群众对展览的兴趣和接纳度。

由上可知,“港口与影像:行动中的中国港城影像计划”中的政府机构与独立策展人、自由艺术创作者之间的有效合作,是这一计划得以顺利实施的基础。这或许得益于港口、港城本身就具备开放性的文化指向,而这种开放的指向也应该建立在包括政府部门在内的、互相合作的官方和非官方机构,越来越具有开放、自信且包容的文化意识之上。这些都意味着本次展览项目可以成为具有当下性和可操作性的、政府机构与摄影艺术创作者合作的参考案例,这种参考性简而言之就是:如何与那些主流话语之外,但极具想象力和执行力的艺术创作者建立有效的联系,在制造和展示传统意义上的宣传性质的图像之外,认可并开辟更多元的图像(知识)生成机制,使之为新的知识传播服务。