溥心畲:末代王孙的笔墨生涯

2017-12-29许晓迪

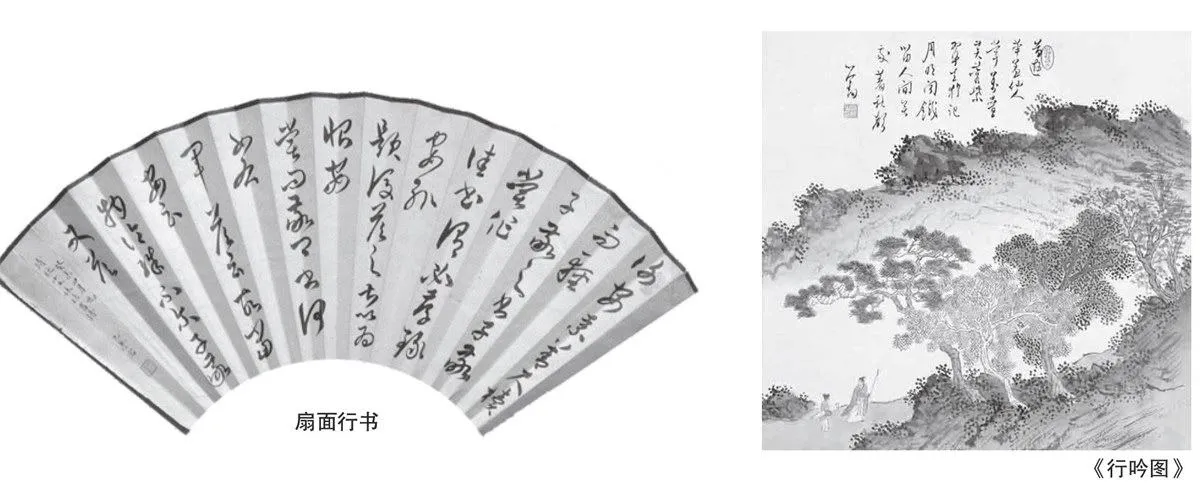

溥心畲(1896-1963年),原名爱新觉罗·溥儒,北京人,满族,清恭亲王奕訢之孙。画工山水,兼擅人物、花卉及书法,与张大千并称“南张北溥”。

光绪二十二年(1896年),溥心畲出生于北京恭王府。他的祖父是在清朝政治舞台上扮演着重要角色的恭亲王奕新,父亲载滢是奕新的次子。出生第三日,光绪皇帝为他赐名“溥儒”,语出《论语》中孔子对子夏的教诲:“汝为君子儒,无为小人儒。”

溥心畲聪颖早慧,4岁学习书法,6岁启蒙,习读《论语》《孟子》,7岁学作诗。8岁那年,溥心畲在慈禧太后寿诞之日献上一副五言祝寿联,联句文雅得体,用典妥帖,深得太后欢心,从此“本朝神童”之名不胫而走。

10岁时,他开始学习满文、英文和数学,之后学作策论、经史一类的文章,同时勤练骑射功夫。在后来隐居戒坛寺和颐和园的日子,他时常会露一手“山间射雉、水上猎凫”的功夫,据传还有“背向墙壁,纵身而上”的轻功,显得神秘莫测。

文事方面,溥心畲的学习更为勤勉。他每日黎明便开始掌灯读书,日出后赴贵胄法政学堂上课,放学归家再于灯下读书到半夜。无分寒暑,终年如此。

在有些溥心畲年谱中,有他“入宫甄选皇帝,未中选”的记载。据传,溥心畲和溥仪、大阿哥等一同接受慈禧的遴選。在太后面前,溥心畲突然大哭起来。太后问他何故,他说:“我想家了。”太后心中不悦,挥手令他赶快退下。而溥心畲的家人则欣喜若狂,因为他们深知慈禧的阴狠毒辣,所以欣慰其哭失了皇位,却捡回了性命。

这样的坊间传闻充满了传奇,其真实性却令人怀疑。不仅溥心畲生前从未提过此事,而且以他的庶出身份,也不大可能成为皇帝的候选人。

尽管没有登上帝位,他仍然没有逃脱被历史巨流裹挟冲刷的命运。1911年,辛亥革命爆发,清政权岌岌可危。溥心畲的兄长溥伟和朝中亲贵组成宗社党,对抗星火燎原的革命力量和专横的袁世凯。没想到袁世凯先下手为强,派兵夜围恭王府。溥心畲的生母项夫人带着他和弟弟溥德从花园草丛旁的狗洞逃出,在二旗村居住了一段时间后,迁到了西山的戒坛寺。

戒坛寺建于唐高祖李渊时代,溥心畲出生前10年左右,一再被慈禧太后排挤的恭亲王经常避居于此,以收集诗书字画消磨岁月。寺中的牡丹院虽不比王府豪华,但花圃假山俱全,环境幽雅,很适合静修和读书。

1917年,溥心畲与前陕甘总督多罗特·升允的女儿罗清媛在青岛完婚。罗清媛身材矮胖,面容也不算姣好,操一口地道的陕西方言,对听惯了京片子的溥心畲来说感觉很是别扭。这位官家小姐憨厚有余,干练不足,对持家更是茫无头绪。与她相比,侧室李墨云则很懂得精打细算。罗清媛死后,李墨云成为名副其实的女主人,把溥心畲当作“摇钱树”,不停催促他作画,后来更将所有印章控制在自己手中,大小事宜都由她掌管。晚年家庭生活的不如意,让溥心畲唏嘘不已。他写了很多悼亡的诗词。回首前尘,才体会到夫妻之情的珍贵。

在戒坛寺隐居期间,溥心畲自号“西山逸士”,过着“乐志琴书,心怀遐举,与世无竞,与人无争”的生活。戒坛寺四周遍植松树,溥心畲想描摹这些松树的形态,结果却画得颇为零乱,于是找出所藏唐宋元明的古画揣摩比较,有时临摹一阵,然后再重新写生。

在台北历史博物馆展览组组长蔡耀庆看来,这种“无师自学”的习画过程决定了溥心畲的绘画风格:“他的绘画不是来自老师手把手的教学,他也没有在画院里接受过专业的训练。他依靠的是用眼睛去‘看’,既观赏外在的自然风景与生活环境,也追摹不同流派的绘画特征。”

隐居西山的溥心畲,表面上过着超然物外的悠游生活,实际上故园旧人仍不时在他脑海中萦绕。1924年,溥心畲携家人重返阔别10余年的恭王府。此前,兄长溥伟为筹措复辟所需军饷,将王府典当给了西洋教会。溥心畲与教会百般交涉,令其归还了王府后半部分的萃锦园,随即迁入园中。直到1937年“七七事变”爆发,一家人才为躲避战乱搬到了圆明园。

在萃锦园中,溥心畲埋首创作,对客挥毫。闲暇时,他常在大戏楼中粉墨登场,自娱娱客,寄托旧王孙的幽怀。每逢海棠花季,他就在夜间宴请遗老和文士,在宫灯下赏花吟诗,有时一夜饮尽数缸美酒,不醉不休。

回到北京的生活圈后,溥心畲与众多画家名流切磋交游,数年之间画艺大进。1925年,溥心畲和几位宗室书画家创立了“松风画会”。溥心畲并不常参加集会,但只要他一到,气氛立刻不同,无论他分析绘画,叙述士林掌故,还是弹古琴、奏三弦,都引人入胜。

1926年,溥心畲在春华楼初识张大千。这一顿饭,溥心畲谈笑风生,吃得酣畅淋漓。二人不但同好美食,而且吃东西时都不拘形迹,任凭桌上一片狼藉。张大干觉得溥心畲待人诚恳,毫无王孙骄气。两人从此友谊日益深厚,经常在对方的册页上补景题诗,时人于是将二人并称为“南张北溥”。画家于非闇曾这样描述两人的风格:“张八爷是写状野逸的,溥二爷是图绘华贵的。论入手,二爷高于八爷;论风流,八爷未必不如二爷。”

“早期对于传统的追摹,中期接受各种新知识的熏陶,再加上古典文学的深厚修养,使溥心畲的画呈现出独特的风格。如果说诗、书、画三者合一是文人画的基本传统,那么溥心畲的画的确称得上是‘文人画的最后一笔’。但是,溥心畲并没有恪守那种‘逸笔草草,不求形似’的文人画传统,相反,他非常重视精细的描摹和笔触,并没有放弃一个职业画家对绘画技巧的琢磨和学习。”蔡耀庆这样评价。

在欧美画风席卷中国画坛、变革渐成时代吁求之际,张大干锐意革新,在20世纪40年代后独步画坛。相较之下,坚守中国传统文人画风的溥心畲则稍显沉寂。对此,蔡耀庆认为,就画作而目而言,溥心畲确实缺乏“创造力”,但他并不是单纯地临古摹古,而是将古画中的元素翻选出来,再重新安排画而,“借古人的枝干,嫁接自身的特质,而后开出不同的花朵”。因此,与其说他守旧,不如说他承袭着传统的脉络,守护着一种文人的坚持。正像溥心畲自己所说:“借古人骨架,发挥自我笔墨、精神,正是国画的特点。”

的确,我们在溥心畲的作品中,既可以看到北宗斧劈的劲健爽利,又可以看到南宗山水的意境悠远。他脱离了文人画的暮气,形成了自己独特的风格。

1949年秋冬时节,溥心畲一家几经辗转来到台湾。当时的台湾经济萧条,单靠笔耕难以维生。当局有意聘请他担任“国策顾问”“考试委员”等职务,溥心畲却秉承“不事二朝”之义,委婉拒绝。在他心目中,与“义”不相抵触的公职只有教职,于是经由教育家黄君璧引荐,在台湾省立师范学院艺术系教授绘画。

上课的日子,溥心畲有时会迷路,坐着三轮车在校内兜圈子,却找不到教室;有时又会丢了课表,弄不清开学和上课的时间。到了教室之后,他常在画桌前的椅子上盘腿而坐,手挥折扇,啜着香茗,不讲理论,提笔便画。他让学生先读“四书”“五经”,练好书法,说人品端正后不学自能。

像当年赴台的许多人一样,溥心畲认为自己不久即可重返故园,无奈岁月蹉跎,北归无望。于是悲秋、思乡、怀人,成了溥心畲固定不变的情绪。随着年岁日增,他的书画文字中怀旧忆往的色彩越来越浓。故妻、故友、早年的弟子时时在念;故乡、故园乃至江南旧游之地,都成了他一再描绘的题材。

晚年,溥心畲的笔下常常出现各种精灵鬼怪的身影。每至端阳,他常常一日中挥洒出数幅钟馗像,除了镇邪祈福之用,“也以钟馗驱鬼暗喻对时局社会的不满”。蔡耀庆说:“遇到看不惯的事情,心中愤愤不平,他就将自己想象为钟馗,想驱赶那些恼人的小鬼。”

画中的钟馗,或是伫立江畔遥望远山;或是骑驴行走在崎岖的山路;或是高踞在松树上;或是怒容满面,摩拳擦掌,却不得不止步收剑,一腔忧愤无处倾吐。从这些难以计数的钟馗像中,可以看到溥心畲晚年复杂难言的思想感情。

除了钟馗,溥心畲还画了许多没有故事和背景的精灵鬼怪图像,上题寥寥数语,意味深长。谄笑阿谀的鳖相公、斯文欺世的牛相公、摩登前卫的狐小姐……千变万化的形象,折射出世间百态与人情冷暖。

在蔡耀庆看来,末代王孙的身份决定了溥心畲一生都处在矛盾与冲突中,因此,“他需要借助画作来抒发感情,塑造一个安身立命的空间”。由此再看溥心畲对传统笔墨的坚守,就不再是一种迂腐的偏执,而是一种遗民孤高情绪的展露。旧朝往事已烟消云散,唯有在纸上,他才能重温那些寄寓在高山流水、松鹤茅屋之中的依稀旧梦。