幸福的婚姻,是彼此的成全

2017-12-29李筱懿

潘素曾经是苏州名门的千金,清朝名臣潘世恩的后代,原名潘白琴,也叫潘慧素。幼年时,大家闺秀出身的母亲沈桂香聘请名师教她音乐和绘画,所以她弹得一手好琵琶,绘画功底也很扎实。13岁时母亲病逝,她被继母王氏卖到了上海的妓院。面对如此冰火两重天的际遇,她却拾掇起千般愁绪,铺展出别样洞天。

《苹果日报》社长董桥在那篇《永远的潘慧素》中描写20世纪30年代的她:“亭亭然玉立在一瓶寒梅旁边,长长的黑旗袍和长长的耳坠子衬出温柔的民国风韵,流苏帐暖,春光宛转,几乎听得到她细声说着带点吴音的北京话。”

如此旖旎的人物,放在古代是薛涛一流,摆在民国更是当红花魁。她在上海的十里洋场别号“潘妃”,但她不像别的交际花,接的多是官场的客人,她的客人居然是以上海的二等流氓为主。这些人天天到她那儿酣畅淋漓地“摆谱儿”、吃“花酒”,她自管应接不暇地出“堂差”。

民国“黑社会”们大多文身,潘素便也在手臂上刺了一朵香艳的花。所以每逢想起潘素,我首先想到的就是一个手臂刺花的妍丽奇女子游走于草丛中的场景,想着那世俗的热闹和肆意的欢腾,还有她置身其中却不沾染半分俗气的玲珑。虽然身世堪伤,她却和“红颜薄命”扯不上半分关系,甚至还带着几分怡然自得。

如果不是遇上了张伯驹,潘素活色生香的名妓生涯未必会结束得那么早。那位著名的“民国四公子”之一张伯驹,其父张镇芳是袁世凯的表弟、北洋军阀元老、中国盐业银行的创办人。

张伯驹出身豪门,玉树临风,天然一段风情,全蕴含在一双丹凤眼中,竟也是贾宝玉的风骨、纳兰容若的脾性。他厌倦功名,不顾双亲反对退出军界,从此读书、写字、唱戏,名副其实一个京城大公子。

这么一对奇男异女,金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

张伯驹对潘素一见钟情,当场挥笔写了副对联:

潘步掌中轻,十步香尘生罗袜;

妃弹塞上曲,千秋胡语入琵琶。

寥寥两行字,把潘素的神态容貌与特长描摹得淋漓尽致,博得佳人倾心。两人的热恋激怒了已与潘素有婚约的国民党中将臧卓,臧卓把潘素软禁在西藏路与汉口路交会处的一品香酒店。谁料情痴张伯驹居然托朋友买通了臧卓的卫兵,在一个月黑风高的晚上孤身涉险,劫走了潘素。

那是1935年,潘素20岁,张伯驹37岁。从此,两人一生沉浮,形影相随。

婚后,张伯驹发现了潘素的绘画天分,不仅大加赞赏,更是着力栽培。在他的引荐下,她21岁便正式拜朱德甫为师学习花鸟画,接着他又请汪孟舒、陶心如、祁景西、張孟嘉等各教其所长,同时还让她跟夏仁虎学古文——这位夏仁虎,便是著名作家林海音的公公。

谈笑有鸿儒,往来无白丁,潘素进步迅速。张伯驹又带着她游历名山大川,从自然的雄浑奇绝中寻找艺术灵感。此外张家收藏的诸多名家真迹,更是她学习的范本。中国现存最早的山水画、隋代展子虔的《游春图》,李白唯一的真迹《上阳台帖》,陆机的《平复帖》,杜牧的《张好好诗》,范仲淹的《道服赞》/kSgSKO8XNvzC3k8yCcAgA==,蔡襄的自书诗册,黄庭坚的草书卷等等,随便哪一幅,都是价值连城的国宝。

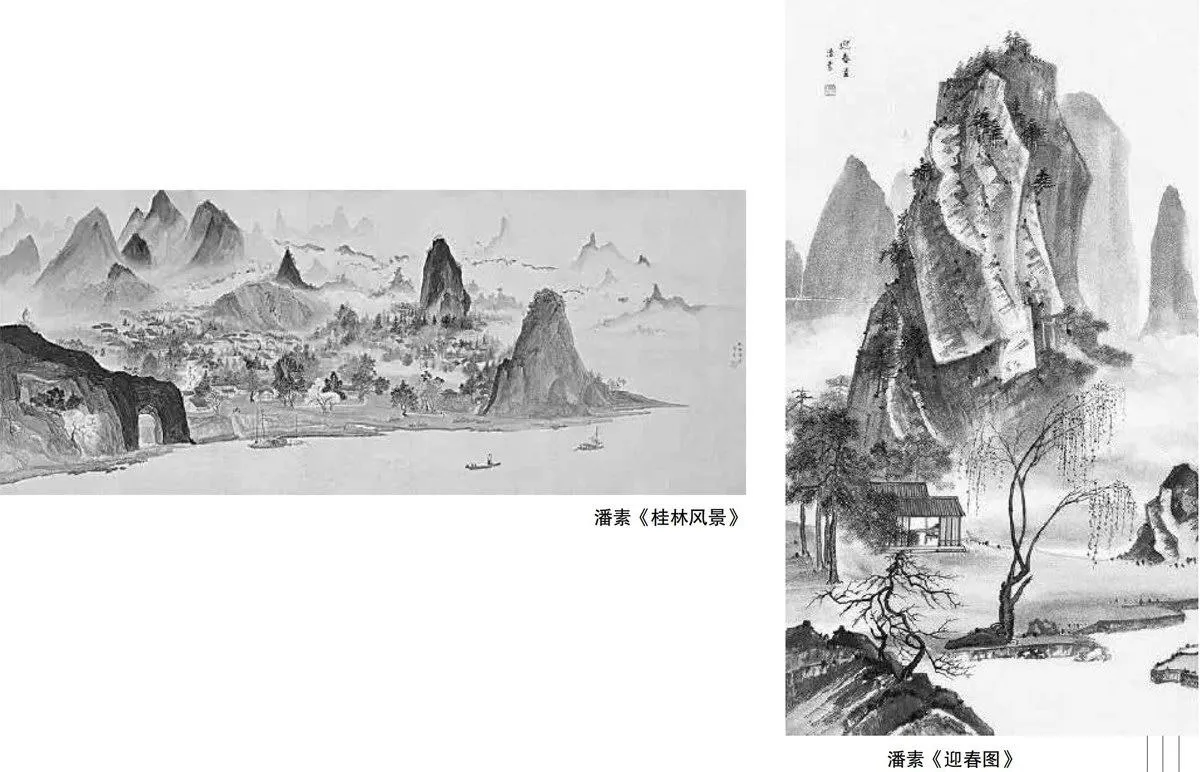

潘素自述:“几十年来,时无冬夏,处无南北,总是手不离笔,案不空纸,不知疲倦,终日沉浸在写生创作之中。”张大干夸她的画“神韵高古,直逼唐人,谓为杨升可也,非五代以后所能望其项背”。著名文物鉴定家史树青曾为潘素的《溪山秋色图》题跋:“慧素生平所作山水,极似南朝张僧繇而恪守谢赫六法论,真没骨家法也。此幅白云红树,在当代画家中罕见作者。”新中国成立后,她的画曾被作为礼物送给多位外国元首。

画如其人,潘素的画,极像她自己的内心独白:《云峰春江图》远山缥缈,近树绚丽,青山绿石错落有致;《松岭重峰》则是一色的绿,深浅不同的各种绿疏疏朗朗,映衬着云蒸霞蔚,展现出别样的风情;《远江帆影》中几叶扁舟,数座峻峰,浓淡相宜,自在空灵;《云峰秋色图》却是优雅和谐的调子,不见匠气刻板的布局。

没有大起大落的人生经历,很难有这般跌宕淡远的笔触。潘素的画,有冰雪却不见寒冷,有空山却不露萧瑟,清雅的底子透出疏落的俏丽与温暖,活脱脱就是她自己的写照。

再看张伯驹,出身富贵却没有一丝俗气,才华横溢却不带半分狂态。刘海粟赞他是“当代文化高原上的一座峻峰”,说他的可贵之处在于“所交前辈多遗老,而自身无酸腐暮气;友人殊多阔公子,而不沾染纨绔脂粉气;来往不乏名优伶,而无浮薄梨园习气;四周多古书古画,他仍是个现代人”。正像他的自陈:“我本是卧龙岗散淡的人。”

这么两个人,似乎是天生的一对。他成全了她锦心绣口、不染尘埃的慧根,她成全了他超凡脱俗、宠辱不惊的器宇。张伯驹与潘素,成了难得的幸福夫妻。

原来,幸福的婚姻不过是彼此的成全。

一对男女,相遇已属缘分,钟情更是不易,费尽周折地结为夫妻,那真是要机缘的天时地利与情感的水到渠成。年轻时的爱情,蚕茧一般丝丝缠绕、蜜意绵绵;中年时的爱情却如飞蛾破蛹,懒洋洋、灰扑扑,化作蝴蝶的太少。而太多的人不到七年已“痒”,走到半路已成了陌路。

当年爱他张扬的个性,现在眼热的却是闰密新换的豪宅,于是他的不羁变成了不负责任,需要几次三番地唠叨控诉;曾经钟情于她质朴的善良,如今喜欢的却是回眸一笑百媚生的风情,于是她的纯朴变成了小讷,连抬眼打量都似乎多余。

多少夫妻在漫长的岁月里,硬生牛折断了彼此的优点,变成互不欣赏、互相打击的对手,在婚姻的竞技场上,用尽全力、耗尽一生地战斗。

稳定的婚姻原因各种各样,爱得你死我活并不稀奇,甚至未必重要,最难得的是成全。

所以,每个甜蜜的女子背后,大多有一个宽厚男子的默默扶助;每个圆满男子的身边,也少不了一个宽容女子的无声支持。

张伯驹挥金如土收藏文物的“败家”举动,潘素不仅赞赏,还变卖珠宝首饰鼎力相助,宁愿独自应对琐碎的柴米油盐,也要成全他的名士风流。

1946年,隋代画家展子虔的《游春图》流于市而,张伯驹卖掉了自己弓弦胡同李莲英的老宅,购得了这件宝贝。一家人挟着《游春图》,美滋滋、乐呵呵地从弓弦胡同搬到了城外的承泽园。

1952年,他们将《游春图》和唐寅的画一并捐给了北京故宫博物院。1953年,承泽园也被卖给了北京大学。张伯驹一家最后的居所,是后海边一个普通的四合院。

1956年,两人又把用全副家当甚至生命换来的、珍藏多年的一批瑰宝,包括《平复帖》《张好好诗》《道服赞》等8件珍品,捐给了故宫博物院。至今,它们仍是故宫的镇院之宝。

章冶和在《往事并不如烟》中说:“这对夫妇相处,是完全以张伯驹为轴心的,潘素对张伯驹,是百分之一百二的好。”