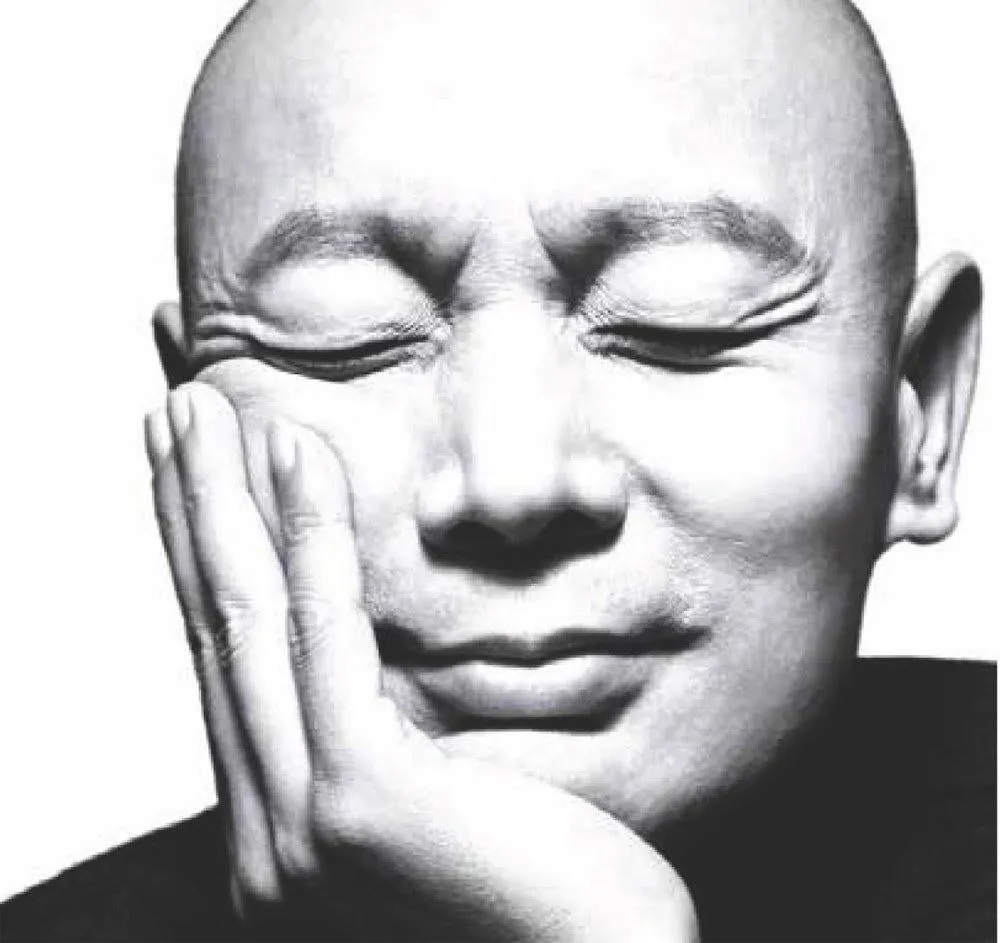

葛优:越熟悉,越陌生

2017-12-29温天一

中国人都认得葛优,但其实每个人都无法看透他。

他看上去仿佛既有着一览无余的坦荡,又饱含着意味深长的无穷可能性。他演过最好笑的喜剧,也演过最惨烈的悲剧,但不论在剧中是何种命运,他都会给角色抹上一缕苍凉又慈悲的淡淡色彩,那是只属于葛优本人的颜色。

在葛优主演的新片《罗曼蒂克消亡史》中,葛优扮演的陆爷对袁泉扮演的电影明星吴小姐说:“你是第一次见我,我不是第一次见你,你的电影我都看过。”

某种程度上,葛优对全中国的观众来说,就像电影中的吴小姐之于陆爷,是一个“最熟悉的陌生人”。

谨小慎微

不记得从什么时候开始,葛优总是尽职尽责地出现在岁末。在北风凛冽中,躲进电影院,葛优总能带给人们温暖。但也许正因为这样,人们常常忘记了,葛优并不是一个仅仅能演绎喜剧的演员。

很多年以前,葛优在根据钱钟书的小说《围城》改编的同名电视剧中饰演李梅亭——一个心思细腻、外表猥琐、极度没有安全感的旧时代知识分子。

那时候的葛优比现在还要清瘦,整个人就像是一根竹竿,把一袭大褂穿出了飘飘荡荡的效果。一副圆圆的复古墨镜架在他微凸的眼球上,咧嘴一笑,那微弱的表情纹与肌肉震颤如同被吹皱的春水,传达出心底微妙的考量与算计。那部剧里的葛优,看起来真的就像是从钱钟书小说里走出来的人物。

不论是对戏剧还是对人生,葛优的态度始终是谨小慎微的。他喜欢“躲”,很少选择直冲而上,而是迂回前行,绝不与人发生冲突,甚至每说一句话都要琢磨半天。

他害怕一切公开场合。从记事起到如今虚龄60岁,其间他曾企图自我突破,但后来发现再强大的后天培养也无法改变与生俱来的天性,于是放弃了,开始认命般地与自己的这种性格和谐相处。

葛优曾在一段自述中用这样两个字形容自己的个性:“蔫”和“缩”。“其实我始终觉得,我这样的性格可能不适合当演员。遇见人多我就紧张。我不像我爸——他脾气火爆,敢当着一千多人的而上台指挥。我打死也不敢。只要有什么活动让我出席,我就本能地往后缩。出席活动,每次快到大厅门口时我就紧张,好像一开门就会被机枪扫射似的。”葛优说。

葛优最害怕电视台的摄像机,镜头一旦对着他,他就觉得浑身不自在,所以他极少参加电视访谈节目。电影镜头却让他觉得无比放松——“因为你知道那是假的,是别人的人生。”

从20世纪80年代至今,葛优在电影行业已经摸爬滚打了三十几年。他饰演的那些角色的举手投足、一颦一笑,都曾点染过我们的生活。但当你还在津津乐道一些经典台词的时候,葛优本人却早已悄悄抽身而去。虽然那些角色曾经赋予他短暂的安全感,但他并不会让自己停留太久。

“安全”和“谨慎”是葛优一生的追求。他几乎从不坐飞机,去再远的地方也选择一趟一趟地倒火车,如果坐火车到不了,他就干脆放弃。

他害怕站在人群的对立面。在过去很长一段时间,葛优的一大爱好是蹲在北影厂门口与陌生人或者群众演员聊天。即便如今他早已经声名显赫,你在他身上也很少能看到那种耀眼的所谓明星气场。他觉得最安全的方式,是如同一粒盐溶于水一样,迅速消融隐匿在茫茫人海中。

冯小刚曾在自己的书中写过一个关于葛优的段子:“电影《大腕》拍完后,《纽约时报》的人想采访他,葛爷推说有事一再谢绝。我们问他:‘你有什么事?’他回答:‘去大钟寺给父母家的阳台买块地板革。’”

虽然葛优曾笑着“纠正”冯小刚记忆的“失误”,说“不是给我爸妈买,是给我姥爷家买”,但他并不觉得那次拒绝是个了不得的事儿:“我当时真不清楚那时报或者周刊,而且我觉得美国那地方谁知道我呀,我上那个干吗!”

演员的修炼

很多年前,葛优去考青年艺术剧院,那时候他还不到20岁。父母对他没有期待,而他也沒有因为是葛存壮的儿子而得到任何优待。

按照葛优的母亲施文心的回忆,那次葛优考试失败是因为他表演上的“失控”。彼时正值周恩来总理去世,天安门广场上每天聚集着大批群众自发悼念。考试时,葛优选择以“悼念周总理”为主题进行自己的即兴表演,结果在考试过程中他泪雨滂沱,不可收拾。事后葛存壮给他分析:“演员既要能表达感情,又要能控制感情。否则,谁还不会哭呀?哭得收不住了,还怎么表演?”

这件事对葛优产生了很大影响,日后,当他渐渐从一个不会演戏的小青年变成“葛大爷”,那些欲说还休的愁绪,都化成了眉梢眼角的缕缕秋意。

葛优在片场常常躲起来一个人手拿剧本念念有词,甚至每一句话的重音放在哪里,他都会暗暗设计出许多种方案,再翻来覆去地试验哪一种更合适。他面对表演的态度,有点像他在电影《霸王别姬》中演绎过的那个角色袁四爷——袁四爷曾对名角儿段小楼说:“霸王出场要走七步,而段老板您刚刚只走了五步。”

用如今流行的一个词儿来说,葛优怀有的就是一种工匠精神。也许从本质上来说,葛优与那些躲在老房子的深处,在瓷器上画花儿的老手艺人没有丝毫不同。“演员无须说那么多,就是准备好了,琢磨好了,‘预备,开始’就行。”他曾经这么说。

很多人觉得,葛优的名字与他所从事的行业,有着冥冥中的巧合。优,在旧时本有着“优伶”的含义。但事实上,在生命之初,父母赋予他的名字本是“忧”,取自范仲淹《岳阳楼记》中的“先天下之忧而忧”,后来在北影厂老领导的建议下,才把忧伤的“忧”改成了优伶的“优”。

人生的“重大改变”

三年前,对葛优来说,他的人生发生了一个重大改变——他开始养猫了。

事情的起源是一件略带哀伤的童年往事:“我7岁的时候养了一只小白猫,后来我爸看我成天养猫不好好学习,一怒之下就把猫给扔了。”

当时葛优不敢顶撞父亲,只好悄悄去找,但心爱的小伙伴就此消失不见,而他生命中微小的一部分,似乎也就此停留在了那个7岁小男孩的时光,再也没有长大。

55岁的时候,他给自己买了一只酷似加菲猫的异国短毛猫,随后朋友又送了他一只,他将它们命名为皮皮鲁和鲁西西。每天再忙,他也要亲自当“铲屎官”,给猫洗澡、梳毛,并随时用手机记录下它们一个个憨态可掬的瞬间。与猫相处,让他觉得柔软而安全。

葛优一直喜欢动物。他把自己下乡插队当知青的岁月形容为“养猪那会儿”。在片场,一只偶然出现的蟾蜍都能让他赏玩半天,鸡、鸭、牛、马也是他关注的对象。“有趣儿,太有趣儿了!”在说到动物的时候,他的眼睛会一下子放出光亮,那个在一切公开场合——比如电影节或者发布会——谨小慎微、字斟句酌的葛大爷消失了,那一刻你会觉得,这个人是真正感到开心。