爱吃的人总会相逢

2017-12-29小宽

去年是我的本命年。36岁,属猴。不大不小,挂在人生的单轨列车上。想十几年前的事,仿佛就在昨天。想十几年后的生活,也眉目清晰。没有什么悬念。在这个岁数,不再热衷于社交和饭局,对交新朋友这件事,也没有多大信心。身边的人来来往往,心知肚明,熟人多,朋友少,有一个,算一个。

可是生活总会有些波澜,在唐突的饭桌上,总是可以遇见一些新人。2015年年底,我们几个人商量着做了一个和吃喝相关的新媒体:—大口美食榜。没有风起云涌,却也度年如日,—晃就是一个冬夏。我们做了一个美食旅行团,带着爱吃的人们四处觅食。—年的时间里,大大小小组了几十个团,吃喝的足迹遍布各地。

如果按照互联网产品的硬性要求,这不第是—个好产品。每个人都能指出其中的不足。产品不能标准化,吃喝这件事各有喜好,你觉得美妙无边的,他觉得不过如此,你之蜜糖,他之砒霜;过分强凋人的重要性,吃到什么饭,远远不及遇到什么人重要;决策成本高。这不是冲动消费,动动指尖,过几天东西就寄到你面前,而是要花时间出门,事实上。人们最缺的其实就是

时间。即便知道种种困难。我们还是乐此不疲。—次次上路。有点任性。的确是因为每次都可以有一个全新的世界打开。这一年。遇到了许多餐桌上萍水相逢的人,都成了朋友。遇到的许多饭桌喧腾的事,都战了传说。

不指名道姓,以字母来计算吧。我回望这一年的经历,其实具体吃什么都忘了,只记得—张张面孔,以及酒肉畅快之后的欢愉。

是—个银行工作者,武汉人,博士,高管,未婚,威士忌爱好者。我们去厦门,他带过去一瓶高年份威土忌,与大家分享。他心态年轻,却是百晓生,什么都知道,甚至知道我年轻时聚集过的很小众的BBS论坛。厦门一晚酒醉,—起去KTV唱歌,到了房间倒头便睡,在唱《千千阙歌》的时候,猛然惊醒,抄起麦克,高歌一曲,竟然音质雄浑,俨然有巨星风采。回北京后,也常聚常欢,有—次我们约了一家日料吃饭,饭后从朝阳门一直走到安贞桥。聊了两个小时意兴阑珊。柑逢恨晚。颇有陌上开花,缓缓归矣的架势。

從此后,我们成为了好朋友,我们的活动他如果有时间。—定参与,每次都带着好酒。去汕头的时候他

在东京。需要坐飞机到上海,再转路汕头,不小心迷迷糊糊去错了机场,到了汕头已经是深夜。被我拉出去宵夜吃蛇肉,那—顿吃得酣畅淋漓。有一次去泉州,他的新手机被车门碾碎,他也自我安慰说,刚在关帝庙里求了—个下下签。这也算破解了。小沮丧总是赶不上大快活。如今他寻了—个温柔可人的女朋友,我们一群人帮他参谋,叽叽喳喳,只是希望这次可以长久些。

B是—个霸道总裁,最开始的时候,只觉得他器宇轩昂,不是凡辈,却并不知来路。我们的原则是醒时同交欢,醉后各分散,英雄不问出处,但求吃妤喝好,不求闻达于饭局。慢慢才知道,他当年也是汽车工业的—方诸侯,只是风流总被雨打风吹去,现在只是笑说从前罢了。

我们在一起聊的话题有点老旧,聊80年代的学术思潮,聊党史与现实,聊中国经济……来来回回不过是梁漱溟的发问:这个世界会好吗?作为乐观的悲观主义者,我们且吃且喝。从他身上,我看到了60年代出生的—群人身上的理想主义精神,虽然过了知天命的年纪,体内的核却越来越坚实。后来。他给我看他女儿给他制作的一段视频。父女之情的柔软与亲昵,看完之后,觉得自己都快化掉了。我又看到他柔软的一面,那一瞬间,我也想带着我的女儿走遍天涯。

这群人相遇在四处,吃喝中见情义,杯酒中得江湖,能吃到一起的人,才有可能成为朋友。

C是一个美女,90后,天生尤物,身材妖娆,令人爆炸。远远的看她走过来,就是一团行走的荷尔蒙。她是素人美女,不施粉黛也傲然于世。智商高,情商也高,没有脂粉气,隐隐却有一股阳刚气。有她自自地方,总会有故事,一个眼冲就可以把老男^弄得五迷三道,以至于成了我们美食团的吉祥物。

她自带网红体质,有时候会即兴做一场直播,看的我们瞠目结舌。我回想我20多岁傻乎乎的年纪,不及她半分。她会把自己的迷惘与惆怅跟我们说,我们假装过来人给她生活的意见,其实哪里需要,她自然会有自己波澜壮阔的人生。

D是著名体育记者,大姐,爽快,湘妹子,是我们专属摄影师,有她在的地方,就有笑声。她很偶然地参加了我们的活动,很必然地跟我们熟稔,在饭桌上不动声色地盘旋,她是一个黏合剂,能把所有人照顾好,从不喝酒,也能自然嗨。

E也是湖南人,来自长沙,被我们称为故事大王,用长沙普通话讲段子一流,跟我一样也是秃头,有一次我们两个人上街买橘子,被别人抓拍的一张照片,那感觉就像是两个和尚准备回寺庙。他以前当过警察,也经过商,满腔热血,是典型的湘人本色。我们爱听他聊故事,当年那些神奇经历,听着都是笑话,回想起来却也有悲凉。

F是一个有点腼腆的男生,苏州人,在英国读书,学建筑设计,在扬州的饭局上,他出现在我们面前,说自己喜欢美食。是啊,来到我们身边的都是喜欢美食的人。当时人多,他帮我张罗照顾着,很妥帖。后来我回了北京,他跟我说,想加入—大口。我有点错愕,一个学建筑的小伙子,本来可以有更可知的生活,没有必要加入一个风雨飘摇不知道什么时候就活不下去的新媒体。我跟他说:我们可能随时会死的。他说:“没有关系,我就是想试试。”他奋不顾身地来了北京,租了房子,开始了一段跟吃喝相关的职业生涯。上手很快,做活动井井有条,写文章也是一出手就叫人惊艳。他现在就坐在我隔壁。

G是一个传奇的大姐,戴黑框眼镜,穿粗布衣裳,爱马仕的包感觉背着像去买菜,上万的丝巾也曾用来给大伙挡雨。第一次参加我们的活动是在黄山,她到的晚,我们开始宵夜,有人喝酒,有人大声叫嚣,感觉到了一个江湖现场。后来她跟我说:第一印象是这都是些什么人啊。我们后来在黄山的村子里游荡,去菜市场,去看做豆腐干,去隐蔽的小馆子吃吃喝喝,也去当地最有格调的酒店里入住,这才满满熟悉,原来是自己想象的样子。后来她只要是有时间,就跟我们四处吃喝,感觉打开了—扇门,可以最直接地寻找到当地的口感,寻找出中国不同地域的味蕾分布。

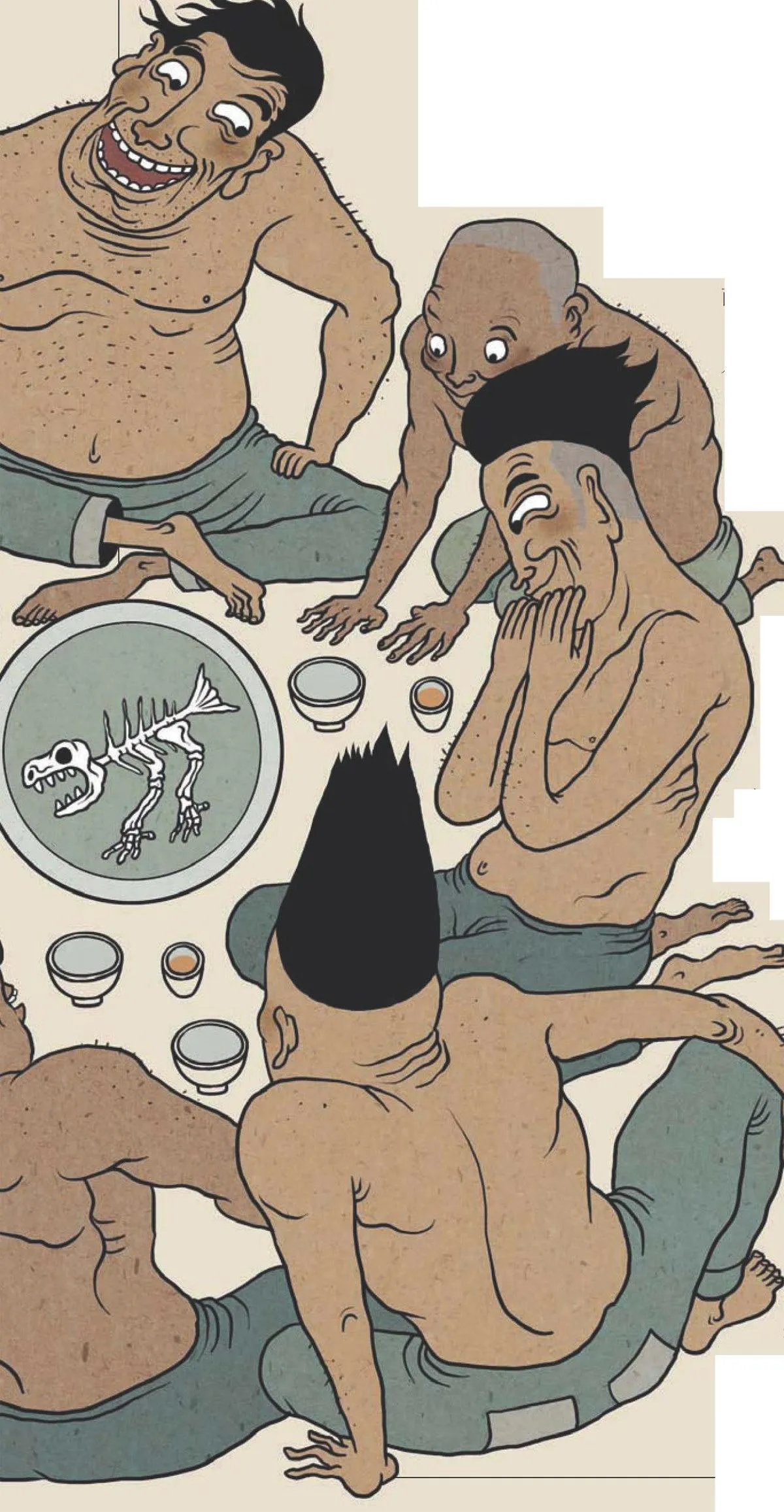

还能回想起很多故事,一年到头,能记得的不过是几顿饭,一些人,几件事。这些人貌似萍水相逢,之前没有什么关联,职业五花八门,年龄老小有别,如果不是因为这张流动的饭桌的缘故,可能—生茫茫。醒时同交欢,醉后各分散,这群人相遇在四处,口乞喝中见悄义,杯酒中得江湖,能吃到—起的人,才有可能成为朋友。