职此一份

2017-12-29细补布兰达达几何

提到职场,你会想到什么?一成不变的工作内容,焦虑的工作方式,看不到未来的工作方向?为了同答这个问题,GQ找到了这样一群人,他们有的是美国常春藤大学毕业,放弃高管生涯,当奶爸、做公益、捡垃圾;有的壮年时出家,与古佛为伴,研发佛法机器人;有的身兼数职,转战不同领域;有的不悔初衷,择一事终老。每个人都用自己的职业经历同答着:职业不过是人生的一部分,你如何选择你的职业,取决于你如何度过你的人生。

闫杰:从“玩物丧志”到专业收藏球鞋的另类出口

一个人有十几双鞋,分配到每个季度不过两三双;如果有几十双,大约算得上享乐派;有几百双,便是用生命在热爱鞋。有上千双呢?对,一定是收藏家!闫杰就是这样一位坐拥千余双运动鞋的Sneaker收藏者。

在他十余平米的地下室内通顶鞋架上齐整地码放着各式颜色的鞋盒,按照系列分类摆放,“真正的行家也一定会懂得这些代表着不同年份的鞋盒”;基本都是自己的鞋码,“这也是球鞋藏家的特点”;有些鞋盒上贴有塑封的鞋子照片,这是太太送给他的生日礼物,“我也会给家人买球鞋,譬如1996年出的乔十一,当时是23号,而在2016年年底出了乔丹第一次退役后重返NBA赛场时用的45号的复刻版,我就给自己、太太和女儿都买了一双,不过对于小朋友来说球鞋可能不是特别舒服,因为鞋底偏硬”。如今鞋架已叠立几排,有些没在架上的鞋盒堆叠有半人高,“我还没想好将来有了更多的鞋该怎么处理,目前能想到的就是再租一间地下室。”

“没想过卖一些吗?”

“我卖过一些,但实在心疼又都买了回来。我会定期给鞋按摩,让气垫保持弹性和活力。可有些九十年代初的鞋已经开裂分解,失去了市场流通价值,但对我有回忆和情感价值。”

闫杰在十三四岁时开始喜欢打篮球,关注NBA。在燈市口的一家小店里看到了电视上乔丹脚上穿的鞋Air Jordan 9,几次三番去看,最后拿出自己两年的压岁钱,又让母亲凑了几百,买了多了大气垫的Nike Air Max TrainerOG,只在过节和重大比赛时才舍得当做战鞋穿。

之后去了英国留学,除了学费和吃饭,钱基本都花在了从eBw上淘鞋。2007年10月他做个人鞋展,元年版、特别版、节日版、球员版、签名版……令人炫目,闰杰这个名字也正式在球鞋圈响亮起来,“我收集的前半部分是九十年代见过的一些老鞋,像节日版、特别版、联名版,可能都是球员上高中或大学时候穿的,或者特别的日子送给家人朋友的特别配色,是不市售的版本。后来开始找一些有球员名字缩写的版本或者签名版等。其实收藏到最后都是细节,譬如2016年复刻的乔丹三代是1988年乔丹第一次穿,之前复刻了几次鞋舌和后帮的Logo都是小飞人,这款只有鞋舌是小飞人,后帮上是Nke的Logo,只有这一点差别。”

“会不会有点玩物丧志?”回国后经朋友介绍闫杰去耐克工作,这份工作让他把爱好变成了工作,为他打开了很多个人收藏的渠道,也让他发觉经销商和消费者的信息不对称,于是两年前,他与合伙人创办了APP“OG购潮流”,提供专业的体育用品资讯,帮助大家在线摇号购买限量版球鞋。

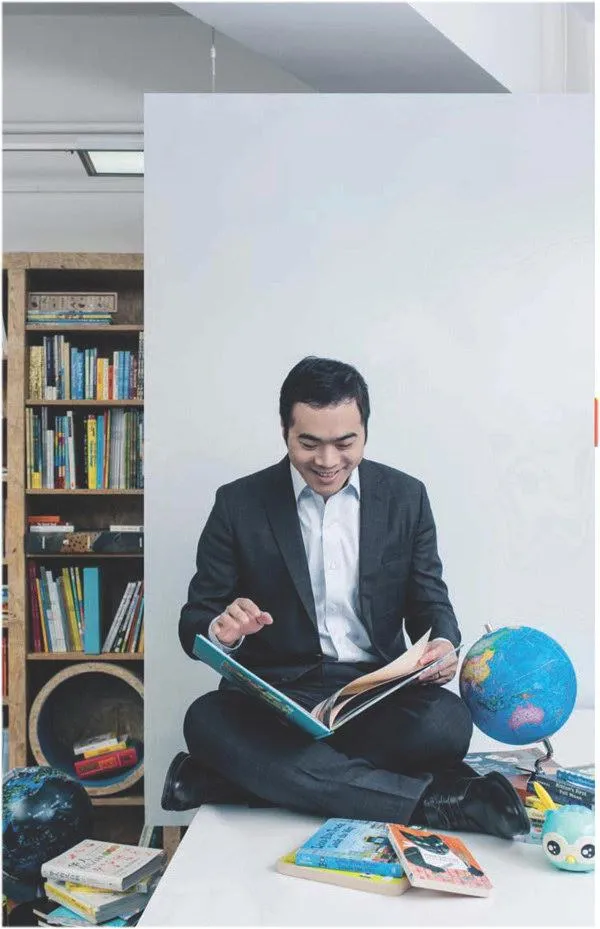

黄任:抛弃百万年薪的专职奶爸

几岁开始学英语比较好?学英语会不会影响学中文?用什么方法教孩子英语?给孩子买什么图画书?……扎堆讨论育儿心经或者去早教机构挥金如土似乎是宝妈们的特权,想没想过有奶爸可以从专业角度解答这些问题,此外还传授“烫伤了不要抹牙膏”、“头上撞包别揉”、“卡鱼刺喝醋没用”、“流鼻血不必塞鼻孔”这些看似无趣实则救命的碎碎念。这位鹤立鸡群的奶爸就是黄任,江湖人称“常青藤爸爸”。

黄任说自己的关键词一定是“跨界”,大学时主攻电子工程,毕业后供职于三星半导体总部;却因自幼家人经商,便申请了耶鲁大学的MBA,转战高盛投资银行部做投资的业务,—路做到ED;而这一次,因为“之前工作太忙,有一次因为海外项目出差一个月,孩子已经不认识我了”而辞掉百万年薪的工作,回家安心教子,成为负责孩子吃喝拉撒学一条龙的超级奶爸。

育儿方式上爸爸与妈妈的角度不同,让黄任也有了自己独特的见解,“比如妈妈总是限制这个不能吃那个不能吃,我觉得冰激凌可以啊,想吃就吃两口不会马上就伤胃;咖啡可以啊,给他尝一口不加糖奶的他就不喝了;垃圾食品偶尔吃一次只有100克不到,一天吃几千克东西,十分之一都不到,不用太紧张。”而另一方面黄任自己也遇到了很多困惑,有很多痛点没有被解决:专家遍地似是而非的育儿知识、良莠不齐的教育资源、巧立名目以次充好的团购、充斥着婆媳关系负能量的育儿论坛……他希望自己能理出个头绪,于是有了公众号“常青藤爸爸”的诞生。这个“奶爸”正在努力为自己,以及更多有先进教育理念的父母提供一个高品质的原创资源。

石磊:鼓人情怀最重要是开心

有一支叫做“风”的乐队,从事即兴演出,在它们的演出中,你总能看到许多叫不出名字的乐器。它们的演奏者就是石磊和太太王萌莹。石磊喜欢使用一种叫hang的手碟,而太太则使用一种迪吉里度管。这不是他们仅有的乐器。

位于上海古北区一个九十平米的空间,石磊有一个叫wo.space的音乐空间,简单素朴的空间里有序地摆放着上百件来自非洲、中东、印度等世界各地的乐器:伊朗手鼓zarb、印度tabla、印度班苏里笛、亚美尼亚杏木管、日本尺八、越南口弦、匈牙利套装口弦、中国葫芦丝……这些很难辨别的乐器是石磊和太太从杭州搬来上海之后,从现场音乐或者YouTube上看到,借助翻译软件在Facebook、eBay以及个人网站上淘来的。最贵的五万多,最便宜的几十块。

五年前,石磊还是一名职业鼓手,经常把玩的是架子鼓,这是他在县城的中学里接触的第一件“洋乐器”。职业鼓手石磊日常工作就是每天一大早赶到约定的地点,敲支架上固定的乐谱,却再也没有了18岁从内蒙古跑去北京迷笛操起棒子就打的快乐。石磊因此经历了将近五年的职业焦虑期,焦虑的原因是没有玩自己喜欢的音乐。

“我刚开始喜欢音乐就是为了让自己开心,后来走上职业道路了,不开心,那我就换一种方式,换这样一种方式就是让自己开心。”

2011年,全家搬来上海后,石磊和太太做即兴表演,这些表演不需要提前记下乐谱,不需要在不开心的时候表演开心的音乐。

“我做什么事隋都希望自己能从中得到快乐。不是说一定要得到钱啊,就是要快乐。”石磊甚至能在手机贴膜上面找到快乐,“哪天我没饭吃,我到街上摆个小摊,我给手机贴膜都能赚回饭钱。”石磊不希望自己早出晚归,压力很大,陪小孩时间少,那是糟糕的生活状态。

石磊对于职业的想法很传统也很实用,“每个人一定要有一技之长,你是真正有能力的人,不管任何时候,都会有一口饭吃。”

汪剑超:“捡垃圾”的微软工程师

汪剑超在微软做程序员的时候,每天途经北京北五环,坐轻轨到中关村附近的微软去上班。路过一个叫八家的地方,以前是传统的垃圾处理区,所有收废品的都会去那里,不需要的塑料袋、脏东西随手被丢弃在路边,丢成一座小山就用火烧一烧。风一大,漫天都是垃圾的尸体末。程序员天生就有种秩序感,汪剑超“觉得城市不应该是这样的”,后来去美国总部探访,在微软餐厅吃完饭被美国同事手把手教怎么将垃圾分类进四五个桶里,汪剑超觉得城市确实不应该是这样的。

2011年,机缘巧合认识到“绿色地球”创业合伙人,汪剑超告别了过往精彩的履历:中科院研究生、微软工程师、国内电商高管,从北京搬去成都,从零开始,下决心用自己的老本行“信息化与用户体验”解决垃圾分类的问题,设计垃圾分拣信息管理系统,应用到生活垃圾的深度分类处理当中。汪剑超希望自己能做—份看不到头的事业,实现自己的人生价值,而不是在一家大企业里面做一颗严丝合缝的螺丝钉。

告别很容易,要做成自己的事业并不容易。在成都U37创意仓库一幢旧楼,汪剑超经历了项目缺钱、缺人,被小区的市民骂是骗子,这些都是他在以前的职场不会遇到的。

截至2017年,汪剑超去成都“拾荒”已经五年,对自己的事业有了进—步的思考,“我要的是真正去影响更多的人,让他们意识到,我们既是这个问题的制造者,同时也是这个问题的解决者,在不同的位置去做自己该做的事,我们的问题就能够解决。”汪剑超穿着牛仔裤和卫衣,说话条理清晰,还能看到他身上散发出来的书生气息,“你还是要相信理想,相信一些正向的价值观。”

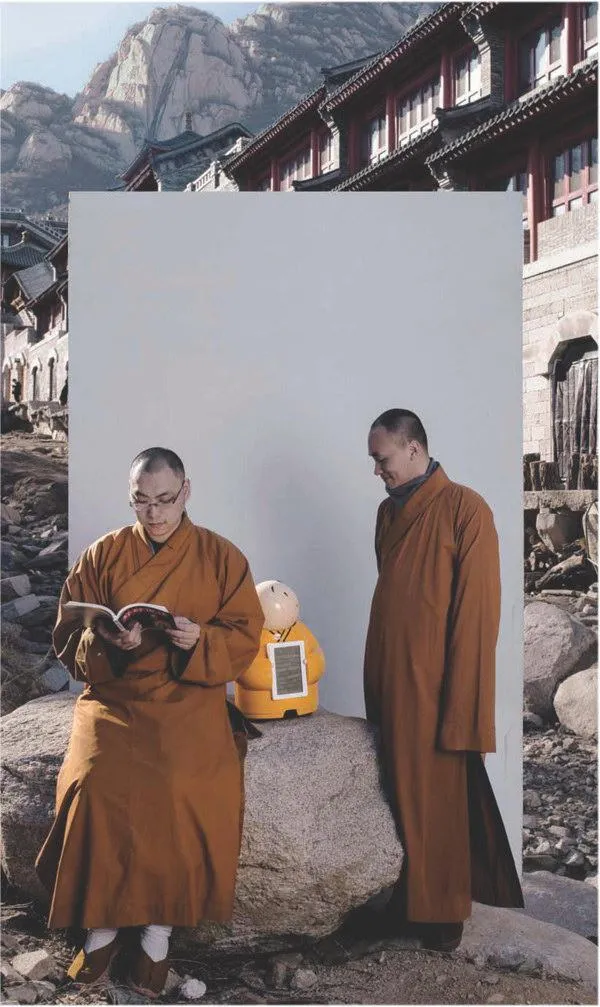

龙泉寺法师:研发人工智能的出家高材生

贤二机器僧的大名很多人都有耳闻,贤二2.0外表超萌,和人对话全无障碍,让人感慨传说中的龙泉寺果然神奇又现代。

而这个机器僧的形象就来自《见行堂语》系列漫画里的贤二形象。贤帆法师2011年毕业于中央美院国画系,大学就接触到传统文化和出家人的国画作品。因为室友学佛,他也开始接触佛法。2009年末,他第一次来龙泉寺参加活动,发现这里有很多年轻人,年轻的义工、出家人,学习氛围很浓。于是做了两年义工,2011年6月1号贤帆法师正式上山出家,拜学诚法师为师。

学诚法师说,佛教要用现代人喜闻乐见的方式传播。因为有着绘画功底,在师父学诚法师的指导下,2013年贤帆法师开始参与动漫中心的漫画创作,随后他创作出了贤二这个呆萌小僧人的漫画形象。

2015年某个禅修营的IT人士提供技术支持,在学诚法师的指导下,由出家法师,义工和社会众多科技学者联合打造出了贤二机器僧。

贤帆法师说龙泉寺方丈学诚法师说过,佛教是古老的,佛教徒是现代的,要勇敢接触和学习现代的方法,把佛教文化传播出去。“弘法是我们的责任”,在贤帆法师看来,人生其实有很多选择,有了信仰的力量,才能在正确的方向上走得更远。

10年前,贤才法师是大连理工的学生,2007年在西安法门寺的法门之光活动上见到了学诚法师,深深被学诚法师的魅力折服,于是追随到当时刚刚开放两年的北京龙泉寺,开启了修行之路。

那时候龙泉寺还未成为传說,房子破败,法师们住的是民国时期的平房。贤才法师来了之后主要是干粗活,搬石头、扫厕所等。

2007年底有个居士捐赠了一批书,学诚法师主张建设一个图书馆,委派爱读书的贤才法师整理寺内藏书,2009年开始做图书馆规划,第二年贤才法师去苏杭的寺院图书馆调研,还去了北大图书馆和国家图书馆取经。他恪守学诚法师对图书馆的要求,“起步晚但是起点要高,要是现代的图书馆”。最终龙泉寺图书馆做成了藏经楼和现代图书馆相结合的模式,2011年正式使用,全部用计算机检索。

贤才法师认为修行的十年是把佛法付诸实践的十年,自己内心越来越平静。而佛教是优秀传统文化的一部分,深入经藏才能智慧入海。

天成:做第一款男人能买的卫生巾

天成本是小有名气的赛车手、百万年薪的大众西北区营销总监,因厌倦了高压工作南下深圳,又因为女朋友对市面上的卫生巾过敏,从而突破了性别界限,打造出最受女生喜欢的卫生巾“轻生活”,轻松拿下了三轮总计2000万以上的投资。

2013年从西安初到深圳,天成就有了创业做快消品的想法,名字也早早想好叫轻生活,希望这是一个能让年轻人轻松的品牌。而具体到做卫生巾,则是当时女朋友提出的,天成的第一反应满是尴尬:“跟我之前的个人形象完全不符,而且男生做卫生巾就像让女生去买安全套,多不好意思。”

朋友小二听到这个想法觉得很靠谱,“用心血改变一下女人的经血”听起来蛮酷的。第二天就联系了深圳周边的工厂,拉着不情愿的天成去调研,发现了很多女性对卫生巾过敏是因为用料问题——国内卫生巾取材并不是纯天然棉花,都添加了化纤。

天成是用脸来感受卫生巾质地的。在一场创业者论坛上,他蒙上眼睛,随机从现场大学生包里征集了三种卫生巾,他很快就精准分辨了出来。他说这是因为之前测试时记住了每一种的材质、纹路和气味。当初为了测试卫生巾的荧光剂,天成和小二曾去超市买了两购物篮卫生巾,结账的时候收银员的眼神像看变态,气氛迷之尴尬。

从2014年2月份到6月底,让工厂打了六七批样,7月1日反复测试的轻生活正式上线,在官方公众号开卖。打着“第一款男人买的卫生巾”这样的爆点,又加上用了美国进口纯天然棉花,轻生活逐渐有了死忠用户,2016年销售额达到了3000万。

现在的工作让天成痛并享受着,痛的是压力越来越大,享受的是用年轻人的方式做着年轻人喜爱的品牌。只是遗憾的是,当初让他萌发做卫生巾想法的女朋友却因为他创业太忙而分手了。

田同生:马拉松传教士的商业路

原本做企業咨询,然后开始登山,55岁开始跑步,现在已经跑过80场马拉松,62岁的他被网友封为“马拉松传教士”。而显然自己跑并不够尽兴,田同生创立的“跑哪儿”专注“互联网+跑步赛事+旅游体验”,就在今年年初刚获得数百万元的Pre-A轮融资。

最初因工作田同生接触到房地产公司万科,并开始跟随王石的脚步玩起了登山。登过12座雪山,却止于2008年攀登的海拔8012米的希夏邦马峰一花10万块登山费未能登顶,就只得到了一张圆珠笔手写还有涂改的证书,沮丧的田同生决定加强体能锻炼第二年再来,专业人士给他的建议就是,练心肺,跑步。

于是55岁的田同生,开始跑了起来,从能跑下来马拉松,到成为60岁以上完成马拉松大满贯第一人,再到今年的新计划——完成第6个大满贯,他的跑步之路越走越远。

而在2013年波士顿马拉松中,他经历了爆炸案。虽然没有受伤,但田同生心里异常惊骇:跑马拉松竟然如此危险!为什么跑马拉松这么好的事情还有人要破坏?这让他意识到自己要去宣传马拉松,要用能量来破除阴霾。于是他变身跑步传教士,和女儿田十川共同创作的马拉松绘本《百马人生,从55岁开始》在2014年出版。

但跑友要参加世界几大马拉松赛事,不管是从报名还是支付都是一件麻烦的事情,他一个人已经没办法应对咨询,于是组建团队服务跑友的想法就冒了出来。2015年田同生和合伙人常春一起创立了“跑哪儿”,最知名的CASE就是拿下了夏威夷马拉松中国的代理权。

之所以一直能如此跨界,田同生总结,“我天生就是个‘斜杠青年’,除了主业一堆副业,而我的主业是学习。”有意思的是,当他创立“跑哪儿”后再跑马拉松没有原来享受了,“我已经不是个观光客了,是个带团的导游、教练、拉拉队,但成就他人不就是成就自己嘛。”

Sam&Andrew:漂洋过海做慈善

Sam Waldo(右)从哥伦比亚大学毕业之后去了距离昆明10小时路程的涌宝镇,在中国农村支教了两年。相关数据显示,全中国有3000万未矫正视力的学生,云南有80万。在Sam支教的那所简陋的学校里面,有100多个学生是配近视镜之后才能看清楚书努力学习的。在Sam的班级里有八个学生在中学毕业之后去了上一级凤庆县最好的高中,而那八个学生百分之六都是近视的,Sam的“点亮眼睛”活动确实在过去四年影响了一些中国农村的学生。

“点亮眼睛”开始于2012年,是Sam和同伴Andrew Shirman(左)一起合作的公益项目,主要为中国农村地区学生提供免费视力检查和矫正视力眼镜,以及相关护眼卫生培训。2014年,Sam和Andrew创业,第一次将商业和公益联合起来,他们在音乐节或者北京的大街匕摆摊卖自己设计的墨镜。人们买一副墨镜,就能捐一副近视镜给到云南山区的学生。

Sam荷兰出生,住过英国、苏格兰、美国、科威特,长大后在纽约常春藤盟校上学,主修经济和东亚研究。“在美国做公益会很难。在这边,如果真的有一个新的主意,你能够把它包装并讲成一个故事,能感动人,那你会发现很多人愿意听你的话,很多人愿意跟你合作,或者给你支持。”Sam对于自己生活的地点没有限制,希望自己的每个月或者每年都能面临不一样的挑战,来到中国做公益这件事确实带来了挑战感,他们也遇到过各种不靠谱的人,生产墨镜的钱一度短缺,令他们难以继续项目。

Andrew从哲学系毕业,但并不想成为一个哲学家,所以需要找一个其他的工作。和Sam怀着一样的想法,“我的家乡最好的朋友们,他们想要比较舒服的生活,所以不是结婚了,就是买房子,这是他们的未来。但我小时候就知道,我想要一个比较特别的生活”。

Sam和Andrew的相遇源自于上一份工作,那是一家北京的技术公司,他们为这家技术公司做手机,在那个公司里工作了两年,一起离职,毅然离开了原来枯燥的上班生活。在中国农村做公益事业四年,他们不知道自己还会坚持多久,下一份工作会是什么。对他们来说,享受当下,人生就是一个不断尝试的过程。

叶泳湘:做自己的掌门

3岁习太极拳,8岁至12岁修习少林,18岁上体育学院,现在在网络被称为“最美太极掌门人”的叶泳湘一开始选择的是体育市场营销专业,“我需要的是学习现代社会商业的体系。去了解怎么样把传统的平台,重新塑造出来。”其间,还辅修新闻学,“因为我知道我要跟媒体打交道,我要知道媒体是怎么回事。”年轻的叶泳湘早早为自己的职业道路做出了打算。

祖辈为黄埔军官,因战乱迁徙至上海,家中有练武的习惯,少小模仿外公外婆学太极一招一式,之后随母陈铁玲系统学习太极,并继承国际冠军的头衔。“母亲用亲身经历告诉我,太极这口饭是可以吃下去的。”母亲陈铁玲是太极宗师傅钟文的入室弟子,杨氏太极第五代传人。传统太极在这个速餐时代一直不是一个讨好的职业,大部分的从业者在生存线上挣扎,叶泳湘亲眼看到母亲也曾经历如此窘境。在大学之前,叶泳湘一直住在上海的鸽子楼里,生活虽然不曾富裕,但母亲一直没有放弃太极,甚至跑去日本授拳,去大使馆教外国人,在圈子里的做法特立独行,现在已然成了行业代表人物之一。

大学毕业的时候,叶泳湘也曾有过困惑,家人对叶泳湘的期待是“你最好是去国有企业,然后有一个工会,一边上班一边可以练功。”叶泳湘确实在一个国有企业待过一段时间,最后觉得浪费生命,不再做。“还是要做自己喜欢的事,喜欢的就是太极。”

去年一年,叶泳湘只做了两件事:一个是读书,一个是宣传。宣传占用了她部分时间——用自己的人脉,自己的资金,自己的设计,自己的合同,做自己的掌门人。在社交媒体上做表情包,去长城拍照片,给热门的视频网站拍摄太极文化的视频,试图把太极文化搬上社交平台。在叶泳湘的社交主页上,根据微博数据后台显示,许多年轻人都来给她的照片点赞和转发,那些照片里,叶泳湘描妆容,扎发髻,穿着自己定制而来的丝质汉服,自己搭配出新装束,看起来与传统穿“对襟衣、灯笼裤”的太极从业者相差太多,“太极不是广场舞”,叶冰湘说。

吴非:用兼职发现人生的更多可能

吴非从一名外企销售的职业生涯里挣脱出来是在2009年,从朋友博客里第一次知道“打工签证旅行”,两个月之后把自己从上海运送到新西兰,开始未知的“间隔年”——帮农场主采摘猕猴佻,给雨林里的猎人做助手,在纳皮尔监狱的床底客串临时演员,在黑斯廷的老虎机房当一晚上的职业玩家……吴非比以前任何一个时间段的自己都要兴奋,旅程里,地点、人物、事件,统统未知,“种种这一切的不确定眭,让我觉得以这样的一种方式,来和世界交流,非常理想。”

在这件事情之前,吴非没有独立做过人生中重大决定的:高考志愿由有更多人生阅历的父母填写,毕业之后找一家与自己专业背景关联度最高的工作,直到一周四次涉入酒局,吴非开始对从事的销售工作失去新鲜感。

“一个完整的人显然不止是由工作构成的,他还有其他的发展面向。所以,我就开始思考除了工作以外,我应该成为一个怎样的人。为了成为理想当中的样子,我是否可以去做一些其他的事?进而我又想,现在的这份工作,除了占据我生命大部分时间外,对于我的个体发展、价值情感需求是否能够起到正面作用呢?然后,我开始意识到之前那份工作是满足不了我的。”

吴非喜欢文学,每天坚持阅读,“不读书不舒服”,即使在外企干销售,私下也会收集时间做图书翻译、版权引进的活计。目前,吴非身处南半球夏天,在新西兰南岛当冰川向导,这份工作需要他每天早上五点起来。起床之后的第一件事就是眺望东边的山谷的云层的情况。云层的高度决定了他今天的工作内容,带领客人去冰川上探索起伏不平的冰川还是只能扫地和洗碗或者洗大巴。

吴非定义自己为自由职业工作者,也是近年热门的“斜杠青年”。自由职业意味着你要同时要处理好多工作。一般在晚上結束了冰川向导的工作,吴非回到小镇为自己做一顿晚餐,之后在七点半到十一点便开始处理其他的工作:通过邮件或者电话与日本作家、美国作家及出版社沟通,给蚂蜂窝写一些专栏,写自己的书,帮隐藏在上海田子坊面的咨询公司做人类学研究相关的研究。

HarrySteb-bings:从播客到最年轻的投资界新星

David Fincher在拍出《社交网络》的时候大概没想到,有些人受到的影响会如此深远。Harry Stebbings就是其中之一:“因为看了电影《社交网络》,我爱上了风险投资。”那时他正坐在Vue Fulham Broadway里,年仅13岁。在专心研究这个行业五年后,这个年轻人看到一个作为播客参与其中的机会。Stebbings在2015年1月10日发布了他的第一条播客——对硅谷风险投资人Guy Kawaslaki的采访。同年11月,对美国天使投资人Mark Suster的采访吸引了超过十万的听众,如今,风险投资The Twenty Minute的播客仅一周就有11万的下载量,在粉丝和投资人的眼中它都被视作行业楷模。Foundry Group风险投资人Brad FeId说它是“早晨唯—会听的东西”。而SaaStr的创始人Jason Lemkin则将Stebbings称作“风投领域最受欢迎的连接人和推动者”。

如今,年仅20岁的Stebbings开始投资他自己,播客受到的关注也越来越多。但这份成功却给Stebbings造成了窘境,因为当时他还在伦敦的国王学院刚开始法律专业的学习。2015年12月,他正在教室里听课,接到新崛起的风险投资人Arielle Zuckerberg的电话,她是Mark Zuckerberg最年轻的妹妹。Stebbings回忆道。“我从教室出来,打电话给我的父母说‘我不读了。’”风险投资The Twemy Minute从赞助商那赚了不少钱,还雇佣了四位全职承包商,包括Stebbings的父亲作为商业发展的负责人。Stebbings在Snapchat上拥有四万的粉丝,同时作为顾问帮助风险投资人在社交媒体上推广他们的品牌。

“现在的事业还不能让我成为一个百万富翁,但作为一个二十出头的年轻人,这份收入很棒了,”Stebbings说。当然,播客仅仅还是第一步。“说实话,这是我进入风险投资业的计划。”Stebbings说。所以最近他一直在接触各种工作机会。“我获得了32份邀约,但其中最好的无疑是Atomico。”十月,由Skype联合创始人Niklas Zennstrom创建的以伦敦为基地的基金公司雇佣Stebbings作为投资者。即将成为最年轻的风险投资人的Stebbings说:“我告诉过Atomico我不会改变初衷,”他说,“说实话,五年内我的目标基金是五千万美元。”那时候他也才25岁,保持着一个积极的先行者的姿态继续前行。