既种风景又卖创意

2017-12-29成都市温江区寿安镇党委

如何把100元的花木卖到1000元?“手巧的人编植物,心巧的人编艺术。”温江区寿安镇用花木编艺实现了价格飞跃。

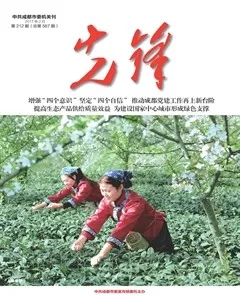

从传统花木基地到中国编艺小镇,寿安镇通过独特的产业模式,让这片土地焕发新的生机。截至2017年2月,寿安镇实现花木销售、观光旅游收入同比增长10%以上。在中国·寿安第二届花木编艺文化旅游活动上,游客沉浸在花木编织的奇幻世界里,流连忘返。但鲜有人知道,这里曾经历了一场不平凡的变革。

这场改革有一个响亮的名字:“供给侧结构性改革”。其“魔力”到底有多大?寿安镇的“试水”可谓虚功务实。

市场滞销逼出转型,从简单卖花到卖编艺

温江区是全国四大花木主产区之一,寿安镇是温江区花木种植的“主阵地”。2014年,全国花木市场陷入低迷,寿安镇的天星村、天源村和团结桥社区周边花木产品大量滞销,成为重灾区。

遭受重创的村民和政府意识到,花木销售传统模式已难以为继。“要想产业走出困境,必须在产品的供给端发力,抓住生态、文化两大核心价值,打造中国花木编艺小镇。”寿安镇党委书记徐黄诚说。

深挖区域特色,依托编艺传统,政府提出了打造花木编艺产业。刚开始,村民拿不定主意,“编艺品的市场行情怎么样?”“万一又赔了怎么办?”为打消顾虑,政府引进专业设计公司,研发艺术化、小型化、个性化特色产品;调整种植布局,打造以园艺、景观为核心的编艺文化村落;组建编艺园区,作为推进花木产业升级转型的有效载体,发挥集群效益。

抓住市场需求,培育新型主体。通过政府引导,组建花木合作社,引导农民走资源规模化集成、产业融合化发展的路子。寿安编艺合作社成员从最初5户发展到38户。

村民的热情被充分激发。漆康林从花农转型为编艺师,他移植、砍除了一批银杏树和桂花树,专门为编艺品腾出了展示场所。“我一共有58亩花木面积,其中主打编艺的花田只有8亩,每年产值就能到二三十万元。”

同样转型的花木销售大户蒋仕凤也直言:“价格好的时候,光‘紫薇花瓶’一年就能卖出200多个,搁到以前,想都不敢想。”

为什么编艺品价格这么好?漆康林算了笔账,以牛郎织女造型为例,用料是70根紫薇藤条,成本价在200元左右。2-3个工作日就能编好,市场价可以卖到2万元。“造型别致,树木年份久的,就更值钱了。有的甚至可以卖到几十万元,是可以珍藏的艺术品。”

编艺产业园区一期500亩于2015年建成后,花木大户户均销售收入达到了20万元以上,种植农民人均花木增收1万元以上,带动周边群众人均增收3000元以上。今年3000多亩花木编艺公园二期工程开工建设,将为农民增收带来更多新活力。

三产融合提升附加值,增收渠道越来越多

在寿安编艺公园,有高达数丈的“龙盘柱”、有情意连绵的“牛郎织女”,有欧式庭院花房,也有“福禄寿喜”中國书法,还有各式憨态可掬的熊猫等动物造型。除了赏编艺作品,游客们还能互动体验:坐大师小院,品一杯清茶,走进田间地头,挖花苗、挑花盆、DIY花木微景观等。

当地村民走上了“卖艺术”和“卖环境”相结合的致富路。漆康林把编艺小院打造成观光景点,走进院子,一口酱紫色大水缸里漂浮着翠绿的荷叶,树腰上精心摆放着姹紫嫣红的盆景。他准备了茶叶、桌椅,游客可以品茗赏景,享受安逸时光。

结合编艺特色,赵加强给他的小院取名为“指尖艺术”。“周末喝茶吃饭的人常常排队。不同于传统的农家乐,我们根据客人的需求定菜单。”赵加强说,他计划着将自家的房屋改造成民宿,满足更多游客需求。

截至目前,寿安镇农民年纯收入达到21000元,年接待游客量近10万人次,实现旅游收入超1500万元。

厚植丰富的花木资源,开发多种功能,实现一二三产融合,进一步提升产业附加值。以寿安镇为试点,温江区正通过“政府+企业+合作社+农户”合作模式,带动更多的农民增收致富。未来,花木编艺公园内还将积极对接市场,引导群众多形式合作,在园区内进一步融入咖啡馆、茶道、国学、酒吧等元素,继续丰富整个产业的业态和生态,让公园真正变为一个“有生活文化品位的展示和体验点”。

看到络绎不绝的游客拍照留念、购买编艺产品,寿安镇党委距离打造中国编艺小镇的目标越来越近了。