劳动力短缺还是过剩?

——对中国基本国情之一的澄清

2017-12-27孙熠譞黄少安

孙熠譞 黄少安

(山东大学 经济研究院,山东 济南 250100)

·理性认识中国人口和劳动力供求问题(学术主持人:黄少安)·

劳动力短缺还是过剩?

——对中国基本国情之一的澄清

孙熠譞 黄少安

(山东大学 经济研究院,山东 济南 250100)

针对中国现阶段到底是劳动力短缺还是过剩的基本国情问题,本文结合已有的人口、就业数据对我国当前劳动力市场进行供求分析,同时采用人口预测、产业结构升级模型预测等预测方式,对截至2035年劳动力市场上的劳动力供给和需求进行了预测。结果表明,从现在起的相当一段时间内,我国仍将是一个劳动力总量供大于求的市场态势,失业人口十分庞大,并未进入劳动力短缺时代。从长期来看,我国现阶段失业人口虽然数量不小,但总体上呈现下降趋势,说明庞大的失业人口在逐年消化,未来失业压力有望减轻。而所谓“民工荒”这一局部劳动力短缺现象是由一些历史、制度因素以及劳动力市场的结构性矛盾导致的,并非真正意义上的劳动力短缺。立足国情,中国的刘易斯拐点并未来临,劳动力市场仍存在大量剩余劳动力。政府的工作重心仍应放在如何解决庞大失业人口的问题上,并积极探索缓解失业压力的有效路径。

劳动力供给;劳动力需求;人口预测;刘易斯模型;失业问题

一、引言

近年来,我国沿海经济发达地区陆续出现“民工荒”现象,许多学者以此为依据,判断出我国的刘易斯拐点已经到来,得出中国劳动力市场进入劳动力短缺时代的结论。与此同时,在每年增加相当数量的就业岗位的情况下,失业人口依然大量增加,政府每年依然在出台种种吸纳失业人口的优惠政策。在此情形下,我们提出问题,中国劳动力到底是短缺还是过剩,中国的刘易斯拐点是否已经到来?

对于这一问题的争论,从现有文献上看,大致呈现出两种对立的观点。一种观点是以蔡昉教授为代表的专家学者,他们认为计划生育政策的执行引起了人口出生率的显著下降,使得我国过早的迎来了人口老龄化和人口结构的转变,从而导致了劳动力供给的短缺问题,“未富先老”对现有的经济增长方式以及相应的就业和社会保障政策提出严峻的挑战;*蔡昉:《劳动力短缺:我们是否应该未雨绸缪》,《中国人口科学》2005年第6期;蔡昉:《中国劳动力市场发育与就业变化》,《经济研究》2007年第7期。齐明珠(2010)采取人口预测、经济预测等多种方法对2010-2050年的劳动力供求进行预测,指出自2016年后我国将长期面临劳动力短缺问题,并对此提出相应的促进就业的政策建议;*齐明珠:《我国2010-2050年劳动力供给与需求预测》,《人口研究》2010年第9期。王金营、顾瑶(2011)从劳动力的供给和需求角度进行预测,得出中国劳动力转移的第一个刘易斯拐点大约出现在2015-2020年前后。*王金营、顾瑶:《中国劳动力供求关系形势及未来变化趋势研究——兼对中国劳动市场刘易斯拐点的认识和判断》,《人口学刊》2011年第3期。一种观点是以李刚为代表的专家学者,他们从刘易斯人口流动模型本身的缺陷等方面否认中国劳动力短缺时代已经到来;*李刚:《工资上升、劳动力短缺与刘易斯拐点幻觉》,《人口与经济》2012年第6期。郭正模(2011)通过对劳动力市场的供求关系的分析,得出“十二五”期间总体仍将是供过于求的结论,但不排除区域或部分就业岗位的劳动力短缺现象;*郭正模:《对当前我国劳动力市场供给短缺的经济学分析》,《经济研究》2011年第2期。陈静敏等(2008)、薛峰(2008)从不同角度分析同样得出“劳动力”短缺时代并未到来的结论,并指出严峻的就业问题仍然是政府工作的重中之重。*陈静敏等:《劳动力短缺时代有没有到来》,《经济学动态》2008年第4期;薛峰:《中国劳动力就业状况预测和分析》,《人口学刊》2008年第2期。

刘易斯拐点是剩余劳动力开始消失,劳动力成本迅速上升的转折点。蔡昉(2007)等人最早开始对中国是否进入刘易斯拐点进行了探讨,他们通过对农村剩余劳动力的估算,以农民工就业几种行业平均工资的上涨作为判断依据,得出我国已经进入刘易斯拐点的结论。汪进、钟笑寒(2011)利用多年跨国数据进行实证分析,发现农业劳动力比重随经济发展的变动呈现出符合刘易斯模型的特征,认为刘易斯拐点在世界各国经济发展中普遍存在。*汪进、钟笑寒:《中国的刘易斯转折点是否来临——理论辨析与国际经验》,《社会科学》2011年第5期。黎煦(2007)以英美日等发达国家出现的刘易斯拐点为参照,发现人均GDP在300-500美元之间且农业劳动力比重为40%-50%之间时会出现刘易斯拐点,而我国已达到进入刘易斯拐点的标准。*黎煦:《刘易斯转折点与劳动力保护》,《首都经济贸易大学学报》2007年第4期。也有许多学者持反对意见,如宋世方(2009)将非农职工工资扣除物价因素、劳动力生产率变化因素之后发现非农部门的实际工资成本不增反降,农业部门工资并未出现迅速上涨,故而得出刘易斯拐点尚未到来的结论。*宋世方:《刘易斯转折点:理论与检验》,《经济学家》2009年第2期。刘伟(2008)、孙自铎(2008)等学者经不同方法分析也得出了同样的结论。*刘伟:《刘易斯拐点的再认识》,《理论月刊》2008年第2期;孙自铎:《中国进入“刘易斯拐点”了吗?——兼论经济增长人口红利说》,《经济学家》2008年第1期。

本文从劳动力市场的供求关系出发,对现阶段劳动力是否出现真正短缺进行定量分析,同时对未来劳动力市场的供求关系采用多种方法进行预测,得出我国劳动力市场今后20年内仍将处于劳动力总量供大于求的市场态势的结论,并根据我国劳动力供求现状,指出中国的刘易斯拐点并未到来。

本文的贡献主要有以下几点:一是采用多种预测方法对劳动力供求关系这一基本国情进行定量分析和澄清,得出劳动力供过于求的结论,其中创新的预测方法包括通过非线性拟合的直接预测法以及考虑到产业结构升级因素的产业结构升级模型法等;二是考虑产业结构升级这一因素,失业人口数目与直接预测法相比均明显增加,这与产业升级挤出了部分劳动力带来结构性失业的理论相契合;三是通过预测结果表明,我国失业人口虽然数目众多,但总体上还是呈现下降的趋势,说明庞大的失业人口在逐年消化,从长期来看失业压力有望减轻;四是从基本理论层面厘清人口红利不等于劳动力红利,刘易斯拐点是劳动力红利的拐点,不是人口红利的拐点,并证伪中国已经进入刘易斯拐点这一结论。

二、劳动力供求分析

(一)劳动力供给

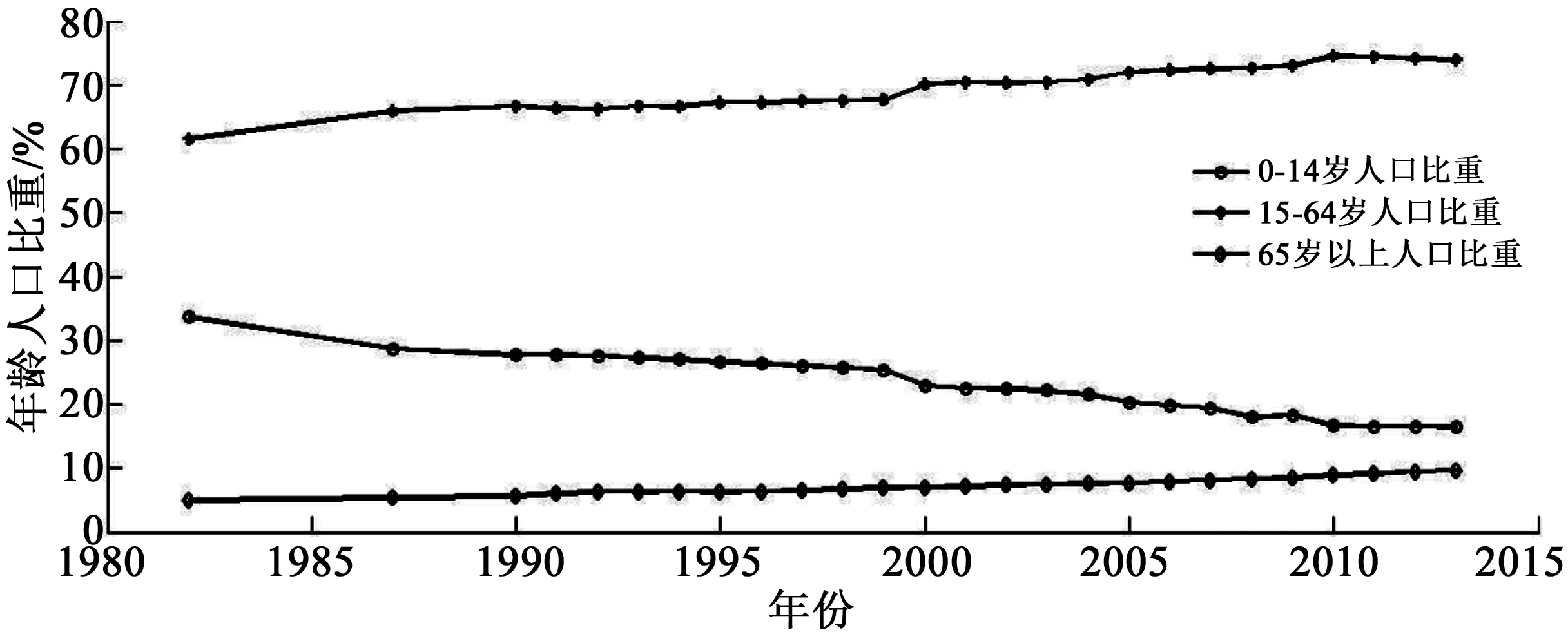

从劳动力的供给方面看,最重要的因素来自于中国人口结构特征。如图1所示,横轴表示年份,纵轴表示不同年龄段所占的人口比重。计划生育在我国从20世纪70年代开始推行,1982年定为基本国策。因此,我们的数据从1982年起开始计算。图1显示,截至2013年我国0-14岁的人口比例虽然从1982年的33.6%减少到16.4%,但是15-64岁的劳动力人群却一直处于增加的态势,从1982年的61.5%增加到73.9%,反映出这一区间的人口状况跟现有劳动制度下定义的工作人群年龄基本符合。也就是说,目前我国可以进入劳动力市场的劳动力已经达到了全部人口的73.9.%,在这种情况下,如果说中国的劳动力短缺时代已经来临,未免难以令人信服。

图1 中国人口年龄分布比重图(《中国统计年鉴(2014)》)

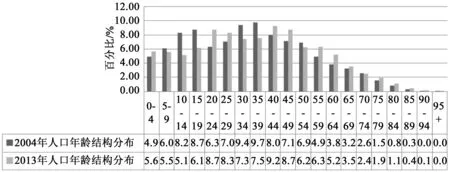

为了更详细地分析中国人口结构特征及其随时间的变化,我们做了2004-2013年的人口年龄结构分布图(见图2)以及2004-2013年中国人口年龄结构分布图(见图3)。其中,横轴表示人口的不同年龄段,纵轴表示各类年龄段人口在总人口中所占的百分比(资料来源:《中国统计年鉴》(2005)(2014))。

图2 不同年龄区间年均人数变化折线图

图3 2004-2013年中国人口年龄结构分布图

为了更全面地解释该问题,我们做了[0-14]以及[15-64]这两个年龄区间的年均人数变化折线图,如图2所示。我们发现,这两条曲线的变化趋势基本是吻合的,而且[15-64]这段年龄区间的人群基本位于[0-14]这条曲线之上。虽然0-14岁年龄段的青少年数量处于减少的态势,但这并没有影响到劳动力市场上劳动年龄人口数量的增加,也就是说,我国劳动年龄人口的总量仍在增加,劳动力市场的供给是充足的。

图3显示,中国的人口年龄有一个低谷,主要位于30-39岁之间。经过查阅文献及相关历史资料,这一现象与中国1970年代开始实施计划生育政策有关,再加上这一代人的父母刚好出生于1950年代中国的三年自然灾害时段,人口数量本身就有所减少,而这一代人长大刚好处于现在30-39岁的年纪,可以在一定程度上解释从2006年起出现的“民工荒”劳动力短缺现象。因为,从目前各类关于劳动力短缺现象的调查研究发现,出现短缺现象的劳动力主要集中在20-30岁年龄段,而这一代人在2006年前后刚好位于20-30岁这个年龄段(国际劳工组织北京局,2006)。然而,长期来看,三年自然灾害的影响已离开了这一年龄段人群,因此在相当一段时间内,我国青壮年劳动力的供给是充裕的。

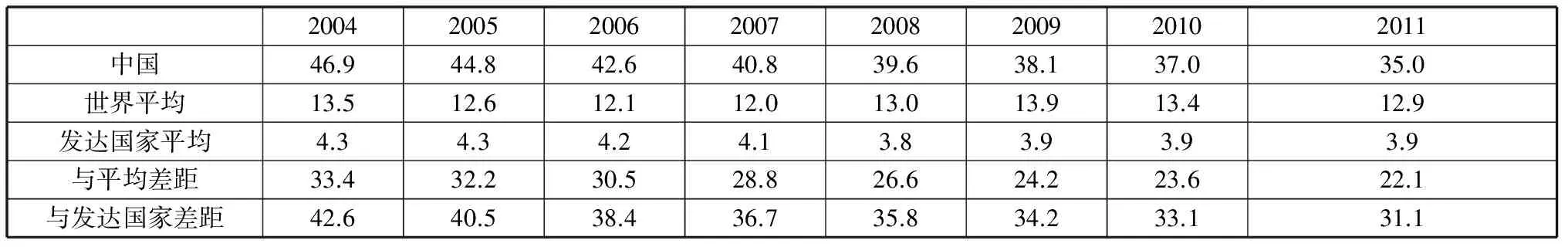

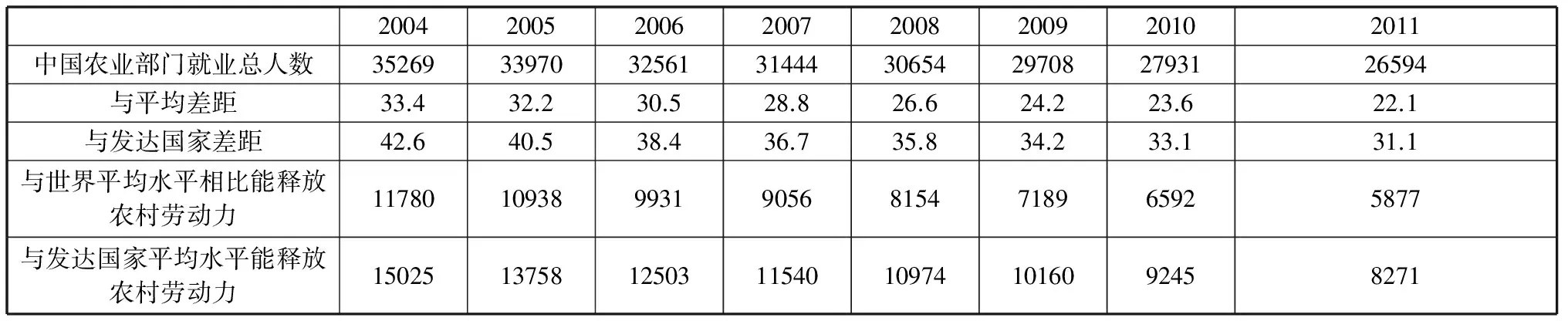

那“民工荒”的出现除了上述历史原因之外,是不是有可能因为农村劳动力出现了短缺呢?为此,我们计算了2004-2011年(缺乏2012-2014年数据)中国农业部门就业占总就业的比重与世界平均比重的差距(见表1)以及农业部门每年可释放的劳动力(见表2)。经过比较发现,答案是否定的。

表1 2004-2011年国家农业部门就业占总就业的比重(%)*此处的发达国家是卢森堡、挪威、瑞士、爱尔兰、丹麦、冰岛、瑞典、英国、奥地利、荷兰、芬兰、比利时、法国、德国、意大利、西班牙、希腊、葡萄牙、美国、加拿大、日本、新加坡、澳大利亚、新西兰等24个国家。

资料来源:世界银行网站(http://data.worldbank.org/indicator/)

表2 2004-2011年中国农业部门与各国相比所能释放农村劳动力数量(万人)

资料来源:《中国统计年鉴》

由表1和表2的估计我们可以看出,即便假设中国劳动力真的陷入了短缺境地,如果我国继续加大对农业科技的投入,提高农业的机械化程度和生产效率,农业部门就有可能释放出大量的剩余劳动力,缓解劳动力短缺的问题。因此,我们有理由相信中国的劳动力市场并没有出现真正意义的劳动力短缺现象。

进一步分析,“民工荒”现象除了1970年代开始实行的计划生育以及他们的父辈受到了来自三年自然灾害的冲击之外,还有来自制度方面的解释。自2006年1月1日以来,全国统一取消农业税,对农村中小学教育实行“两免一补”政策并逐渐建立和完善农村合作医疗制度。诸多的惠农政策,一方面降低了农民的生活成本和收入压力,另一方面也给了农民更多的选择机会。由于户籍制度以及劳动力歧视等问题,再加上大城市高昂的生活成本,给农民工在城市生活的效用造成损失,尤其是当惠民政策普及农村人口的时候,农民工外出务工的人数便会大大减少,节日期间务工的人数和节后返城务工的人数也会大大减少。因此,虽然这些政策的实施是持续的,但对于劳动力的影响却是短期又迅速的,农民工迅速根据政策调整自己的偏好;同时,目前20-30岁年龄的农民工多为“80后”“90后”年轻人,他们一般具有初中或者技校的文化程度,或者接受过短期的技能培训,在劳动岗位上有了选择和个人偏好的意识,在薪资待遇不符合个人预期时往往持观望态度,对工作比较挑剔且缺乏吃苦耐劳的精神,但又缺乏与向往的工作所匹配的劳动技能或者文化程度,企业又不愿花钱培训而是偏好工作经验丰富的技工。因此,制度问题和劳动力的结构性短期使得短期内在劳动力市场就出现了“民工荒”现象。

除了以上来自人口年龄结构方面的解释,为了使结果更具有说服力,我们对劳动力供给从数量上进行量化分析,我们绘制了自2001年起我国总人口以及劳动年龄人口的数量统计表。如表3所示:

表3 2001-2013年国家总人口及劳动年龄人口数(万人)

资料来源:中国统计年鉴(2014)

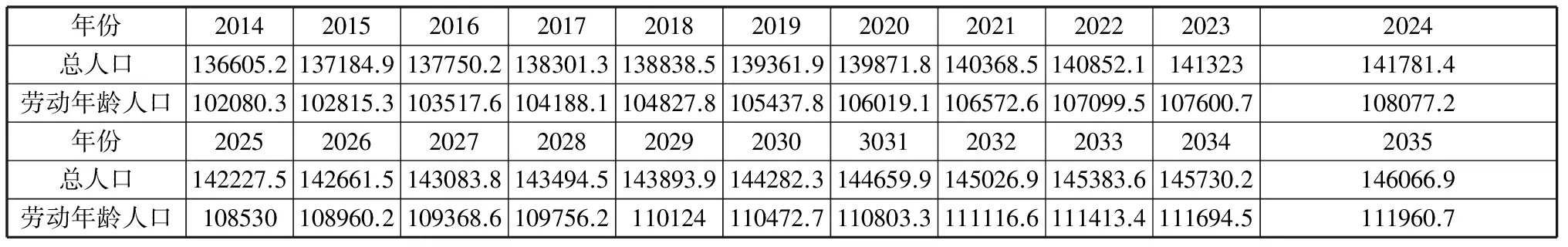

另外,为了进一步分析劳动力供给的未来走向,我们以现有数据为基础,采用logistic人口阻滞增长模型,借助MATLAB软件,预测了截至2035年我国的未来总人口和劳动年龄人口数量,得到2014-2035年我国总人口及劳动人口数量的具体预测结果。如表4所示:

表4 2014-2035年我国总人口及劳动年龄人口预测数量(万人)

从表4的预测结果我们可以看出,虽然我国目前总人口以及劳动年龄人口增长的速度变慢了,但在未来20年的时间里总体上仍然呈增长态势。也就是说,我国的劳动力供给依然是不断增加的,如果我们不能充分证明:我国未来对劳动力需求还会不断增加,而且增加量多于供给量,增加速度快于供给增加速度,那么所谓的中国已经进入“劳动力短缺”时代的结论便不能成立。而我们的分析结果表明,中国的劳动力并没有进入真正意义上的短缺时代。

(二)劳动力需求

研究失业就业问题,除了要考虑劳动力市场的劳动力供给问题,还需要考虑劳动力的需求问题。从宏观角度看,劳动力需求是一个国家或一个社会对劳动力需求总的状况。影响劳动力需求的因素很多,根据不同的经济理论,考察劳动力需求的影响因素会有所侧重。

我们首先对国内劳动力市场需求的现状进行分析,通过中国每年新增劳动力和市场可以提供的就业岗位数量的比较,发现劳动力市场上存在着明显的供过于求的现象。李克强总理在会见企业界领袖和经济学家时曾表示,2015年政府将确保新增1000万个就业岗位。然而,2014年我国新增城镇就业人口就已达1322万人,就业缺口达到300多万个。此时,在不考虑农村新增就业人口以及各种隐形失业的情况下,已经呈现明显的供过于求态势,因此,缓解失业就业的压力才是当务之急。

在经过对劳动力需求现状的分析后,我们得出了劳动力市场明显供过于求的结论。接下来,我们预测劳动力需求在未来的变动情况,通过与上文劳动力的供给预测对比分析,观察我国未来是否会出现劳动力短缺的态势。结合我国的实际情况,我们主要采用以下三种方法:

其一,直接预测法。通过对当前已有就业人口的数据绘制散点图,在对数据进行拟合的时候,我们发现非线性拟合带来的误差最小,因此借助MATLAB软件,我们采用了非线性的方法进行预测,得到了2035年之前的劳动力需求的预测数据,预测结果如表5所示。

其二,产业结构升级模型法。随着经济不断发展,我国的产业结构也不断地进行调整和升级。产业结构的调整会对劳动力的需求结构和数量产生变化。因此,从产业结构的角度出发,在对劳动力需求进行预测的时候,我们采用了线性和非线性两种方法。线性方法是利用第一产业和第三产业GDP的比重变化,建立线性回归模型来预测劳动力需求,其中自变量选取的是第一产业和第三产业比重,因变量为就业需求。截至2013年,我国第一产业GDP比重已经由15.1%下降到了10.0%,第三产业比重也从39.0%上升到46.1%。经预测,我们预计到2035年,三次产业的比重将分别达到4.7%、40.1%和55.2%,并根据我们预测的结果,代入线性回归方程,得出未来对劳动需求的预测结果(见表5)。

表5 不同预测方法下的2014-2035年就业需求比较(万人)

注:平均就业需求是将前四种不同的预测方法得出的预测结果取算术平均值

事实上,有学者对就业需求与三次产业GDP比重之间是否存在线性关系提出过质疑。为此,考虑到产业结构升级,我们对当前已有的三次产业的就业人口数据分别进行非线性拟合和趋势预测,得到2035年之前的劳动力需求的预测数据(见表5)。

其三,经济总和与结构结合法(齐明珠 2010)。综合经济增长和产业结构变动对劳动力需求的变动进行考量。自变量是第一产业GDP比重、第三产业GDP比重及GDP指数的自然对数,因变量为就业需求,建立线性回归方程。考虑到自变量之间较强的多重共线性,本文采用公因子分析法进行回归和预测,预测结果见表5。

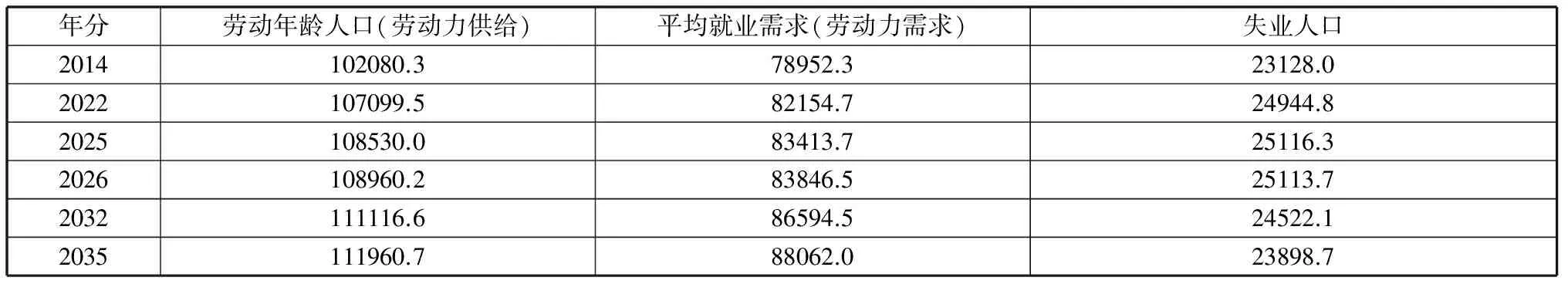

(三)供求分析

结合上文,我们将劳动力的供给和需求进行对比分析,得出2014-2035年失业人口的预测值,如表6所示。从失业人口的预测数据来看,我国目前的失业人口始终保持在2.3亿人口以上,自2014年开始,失业人口仍然呈现不断上升的趋势,并且在2025年会达到一个峰值,失业人口将高达2.5亿人。自2026年开始,失业人口开始有下降趋势并逐渐下降,截至2035年,失业人口可能重新降回到2.3亿并保持这个趋势继续减少,失业压力有望得到缓解。但是,由于失业人口庞大,即使失业人口出现下降趋势,短时间内依然无法消化所有失业人口,失业压力将长期存在。因此,从现有数据来看,劳动力市场上供过于求的情况依然比较突出,失业人口大量存在,如何扩大就业、缓解失业压力依然是政府今后工作的重点。

表6 2014-2035年失业人口预测(万人)

从中长期看,产业升级会对劳动力的素质和结构有不同的要求。目前中国正处在第一产业向二、三产业转移的阶段,不仅劳动的总供给过剩会带来失业,同时产业结构升级也会带来大量的结构性失业。表6中失业人口的计算仅仅是通过劳动年龄人口与平均就业需求的差值得到的,为了更详尽地分析产业结构升级对失业人口带来的变化,我们通过四种不同的方法进行预测(见表7)。通过预测数据,我们有以下发现:

第一,对比是否考虑产业结构升级这一因素。对于同年失业人口数目,考虑到产业结构升级会带来失业人口数目的明显增加,并且这种现象不管是在线性还是非线性的预测方式下均一直存在,这是由于产业升级挤出了一部分劳动力,这部分失业人口是由于劳动力市场的结构性调整导致的。而且,考虑到产业升级会对失业人口的变化趋势带来一定的影响,在未考虑产业结构升级时,失业人口仅呈现单纯的下降趋势,而考虑产业结构升级时,失业人口则呈现出先缓慢上升再下降的趋势。分析其原因,可能是由于劳动力结构也会随着产业结构的调整而相应调整,以适应劳动力市场的变化,同时我国人口的增长速度不断变缓,劳动年龄人口比例近年来开始呈现出下降态势,如果劳动年龄人口数量的增长速度开始小于就业岗位的增加速度,这也为失业人口出现下降趋势提供了合理解释。

第二,对比线性和非线性预测这两种预测方式。线性预测下的失业人口的增加/减少速度均明显大于非线性预测。线性预测方式下,不考虑与考虑产业结构升级时的失业人口数量从2014年至2035年间分别减少13660万和3896万人;而非线性预测方式下,则分别减少1300万和增加了2974.3万人。

表7 不同预测方法下2014-2035年失业人口比较(万人)

综上,我们认为,从现在起至2035年,我国仍将是一个劳动力总量供大于求的市场态势,而目前出现的“民工荒”现象主要是由于一些制度和政策上的障碍、历史因素以及局部劳动力市场供求的结构性矛盾造成的,并不能简单地据此论断中国的劳动力短缺时代已经到来。而且,从现有劳动力市场的供求关系来看,劳动力的供给依然远大于劳动力需求,每年新增就业人口远小于新增就业岗位。因此,劳动力短缺时代远未来临,我国失业人口仍将大量且较长时期存在,缓解失业压力问题仍是政府工作的重中之重。

(四)中国劳动力供求现状与刘易斯拐点

刘易斯模型是由美国著名经济学家阿瑟·刘易斯(Arthur Lewis)于1954年在《无限劳动供给条件下的经济发展》一文中提出的,他把发展中国家的经济发展过程进行了描述和总结,指出当现代工业部门不断向传统农业部门扩张、直至传统农业部门,直到剩余劳动力枯竭,进入“刘易斯拐点”。

要分析中国是否已经进入刘易斯拐点,首先需要区分两个概念:人口红利与劳动力红利。人口红利是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大,抚养率比较低,这种人口年龄结构为经济发展创造了有利的人口条件。因此,人口红利的消失是指劳动人口相对于其他年龄人口比例较低(低于50%),劳动人口的抚养比上升,是人口年龄结构的改变。劳动力红利是劳动力供求关系意义上的,是指劳动力充足,劳动力的价格低廉,特别是在劳动力密集型产业,当劳动力价格低廉时就可以生产出成本较低的产品,对比工资高的地方的产品,取得的额外利润。劳动力红利消失意味着剩余劳动力消失,劳动力市场转入市场供求大体均衡状态,当然,供求关系还会有所波动。但是,已经不再是常态化的单向的供给大于需求的变化。所谓的“刘易斯拐点”是劳动者由长期只能获得低于市场均衡工资到基本能够获得市场均衡工资的点,是劳动力市场告别常态化的、持续的供给大于需求的标志。因此,“刘易斯拐点”是劳动力供求关系意义上的,是劳动力红利消失的拐点,不是人口红利消失的拐点。在一个国家或经济体中,人口红利和劳动力红利可以同时存在或同时不存在;也可以是没有人口红利,却有劳动力红利;或者是没有劳动力红利,却有人口红利。

我国现阶段面临的不是总量意义上的劳动力短缺问题,而是人口阶段性的老龄潮和人口红利递减。从上文定量分析的结果我们可以确认:我国劳动力市场的供给远大于需求,城市和农村中均存在大量失业和隐性失业劳动者,说明我国并未达到劳动力红利消失的条件。在中国,“刘易斯拐点”远未到来,而且离得还比较远。

三、结论

本文从理论上界定“人口红利”与“劳动力红利”的区别,确认了所谓的“刘易斯拐点”是劳动者由长期只能获得低于市场均衡工资到基本能够获得市场均衡工资的点,是劳动力市场告别常态化的、持续的供给大于需求的标志,是劳动力红利消失的拐点,不是人口红利消失的拐点。我们采用多种方法对截至2035年我国劳动力市场中的劳动力供给和需求进行分析和预测,结果表明:从现在起的相当一段时间内,我国仍将是一个劳动力总量供大于求的市场态势,失业人数十分庞大,即便是失业人数开始出现下降趋势,短时间内依然不可能消化掉如此庞大的失业者队伍,劳动力短缺时代并未来临,而且近20年内不会来临。中国近几年出现的“民工荒”主要是由于一些历史、制度因素以及结构性、季节性劳动力短缺造成的,并非真正意义上的劳动力短缺。基于我国的现实国情:中国与所谓的“刘易斯拐点”还有较大距离。

面对现阶段劳动力市场上严重供过于求的现状,当务之急仍然是需要积极寻找有效途径来缓解失业人口带来的巨大压力,加速产业结构调整,扶持并发展中小企业,鼓励万众创业大众创新,建立促进劳动力流动的信息网络,破除一切阻碍劳动力自由流动的非市场因素,通过多元化的农村产业结构调整升级和发展小城镇服务业广泛吸纳劳动力,扩大就业渠道。

2017-01-10

孙熠譞,女,山东大学经济研究院博士研究生。 黄少安,男,经济学博士,山东大学经济研究院教授、博士生导师。

F015

A

1003-4145[2017]08-0131-07

栾晓平)