2015年南极中山站气象和海冰特征分析

2017-12-27沈辉孙启振董剑田忠翔赵杰臣陈风云韩晓鹏

沈辉,孙启振,董剑,田忠翔,赵杰臣,陈风云,韩晓鹏

(1.国家海洋环境预报中心,国家海洋局海洋灾害预报技术研究重点实验室,北京100081;2.五台山气象站,山西忻州035515;3.湖州市气象局,浙江湖州313000)

2015年南极中山站气象和海冰特征分析

沈辉1,孙启振1,董剑2,田忠翔1,赵杰臣1,陈风云3,韩晓鹏1

(1.国家海洋环境预报中心,国家海洋局海洋灾害预报技术研究重点实验室,北京100081;2.五台山气象站,山西忻州035515;3.湖州市气象局,浙江湖州313000)

基于中国第31次南极科学考察中山站越冬期间获得的气象和海冰观测资料,结合1989—2014年气候统计值,以及2010—2014年中山站海冰观测数据,比对分析了中山站2015年的气象及海冰特征。气象分析表明:2015年中山站气压偏低,温度偏高;降水天数偏多,相对湿度偏大;风速偏小,大风天数偏少,吹雪天数偏少;同时分析了常规气象要素季节平均的变化趋势。从大气环流的角度初步分析解释了2015年4月、5月、8月、9月和11月降水偏多以及6月、7月风速异常现象。海冰观测表明,2015年中山站附近海冰冻结时间偏晚,海冰厚度较薄,冰表面积雪较厚,中山站附近的海冰厚度变化主要受热力学影响。

南极中山站;气象;大气环流;海冰

1 引言

中国南极中山站位于东南极大陆拉斯曼丘陵(69°22′S,76°22′E)。南极中山站的气象和海冰观测对于我们了解东南极普里兹湾地区的气象、气候和海冰的变化具有重要意义。

近年来,已有诸多学者对中山站的天气和气候进行了多角度的分析研究。胡胜利[1]、翟兆锋[2-3]和李凯[4]分别利用1991年、2000年、2006年以及2009年中山站常规气象观测资料并结合历史资料分析了当年中山站的气象要素特征。许淙等[5]对中山站2003年的吹雪和雪暴天气进行了统计和天气学分析,指出了雪暴一般发生在绕极气旋影响中山站期间,吹雪天气则发生在降雪天气之后。许淙等[6]2004年的研究表明中山站地区下降风在夏季比较明显。卞林根等[7]研究指出,中山站的气候特点与东南极沿岸其它绿洲区相似,共同受大尺度气候过程的影响,同时还具有许多局地气候特征;并利用1989—2008年中山站气象台气象观测资料,发现中山站春季和冬季具有降温趋势,秋季和夏季具有升温趋势,降水日数、气压和风速呈下降趋势,相对湿度没有显著的变化趋势[8-9]。

张辛等[10]利用2000—2002年的MODIS海冰数据,研究发现中山站附近区域在每年10月—翌年2月中上旬为海冰消融期;2月中下旬—4月为海冰冻结非密封期;5—9月为海冰冻结密封期。李群等[11]利用数值模式分析了南极普里兹湾的海冰,得到了类似的结论,每年的3—8月海冰快速生长,9—10月达到最大值,随后海冰开始融化,2月份达到最小。朱大勇等[12]从海气相互作用的角度,利用1999—2003年海冰的分布对比分析了极地海冰与大气动力和热力场的关系,发现高温为海冰融化加剧和冻结推迟提供了热量,直接影响海冰分布的是海面风场。在海冰现场观测方面,Lei等[13]利用2006年的观测数据研究表明:中山附近的海冰一般在2月中旬形成,海冰最大厚度出现在11月份后期,冰表面积雪很薄,而吹雪天气导致冰表面积雪频繁的重新分布。

本文利用中国第31次南极考察队在中山站越冬期间获得的气象数据,统计分析了2014年12月—2015年11月(以下简称2015年)中山站的气压、气温、相对湿度、风向风速等基本气象要素与气候值的差异,及其变化趋势。尝试通过大气环流角度分析2015年的气候异常现象,同时将2015年现场观测的海冰数据与2010—2014年观测的数据进行了对比分析。

2 资料说明

2.1 气象观测数据

南极中山气象站是世界气象组织(World Meteorological Organization,WMO)南极基本天气站网(Antarctic Basic Synoptic Network,ABSN)和南极基本气候站网(Antarctic Basic Climatological Network,ABCN)基本台站,还是全球气候观测系统地面站(Global Climate Observing System(GCOS)Surface Network,GSN),国际区站号89573,海拔高度14.9m。其气象观测工作始于1989年,地面气象观测项目的观测仪器和方法及仪器精度均符合中国气象局地面观测规范。其中,气温、湿度、风向、风速和气压为自动观测,云量、云状、能见度、天气现象等为人工观测[14]。中山气象站无降水量观测项目,本文所用的2015年降水量资料由俄罗斯进步二站提供,进步二站距离中山站约500 m。

2.2 美国NCEP/NCAR再分析资料

本文使用美国NCEP/NCAR提供的1989年12月—2015年11月月平均再分析数据(http://www.esrl.noaa.gov/psd/),数据包含海平面气压、近地面经向风和纬向风,水平分辨率为2.5°×2.5°。

2.3 冰厚观测数据

海冰厚度观测一般从4月中上旬开始一直持续到11月末。4月中上旬中山站附近海冰厚度一般在30 cm以上,可以安全地在海冰上开展观测作业。我们使用直径为5 cm的钻杆进行钻孔测量冰厚,每隔7 d测量一次,并对冰表面积雪进行观测。如遇恶劣天气,测量日期顺延。2010年和2011年的观测数据从8月中旬到12月上旬,2012—2015年的观测从4月中、上旬到11月末或12月初。

3 基本气象要素分析

3.1 气压

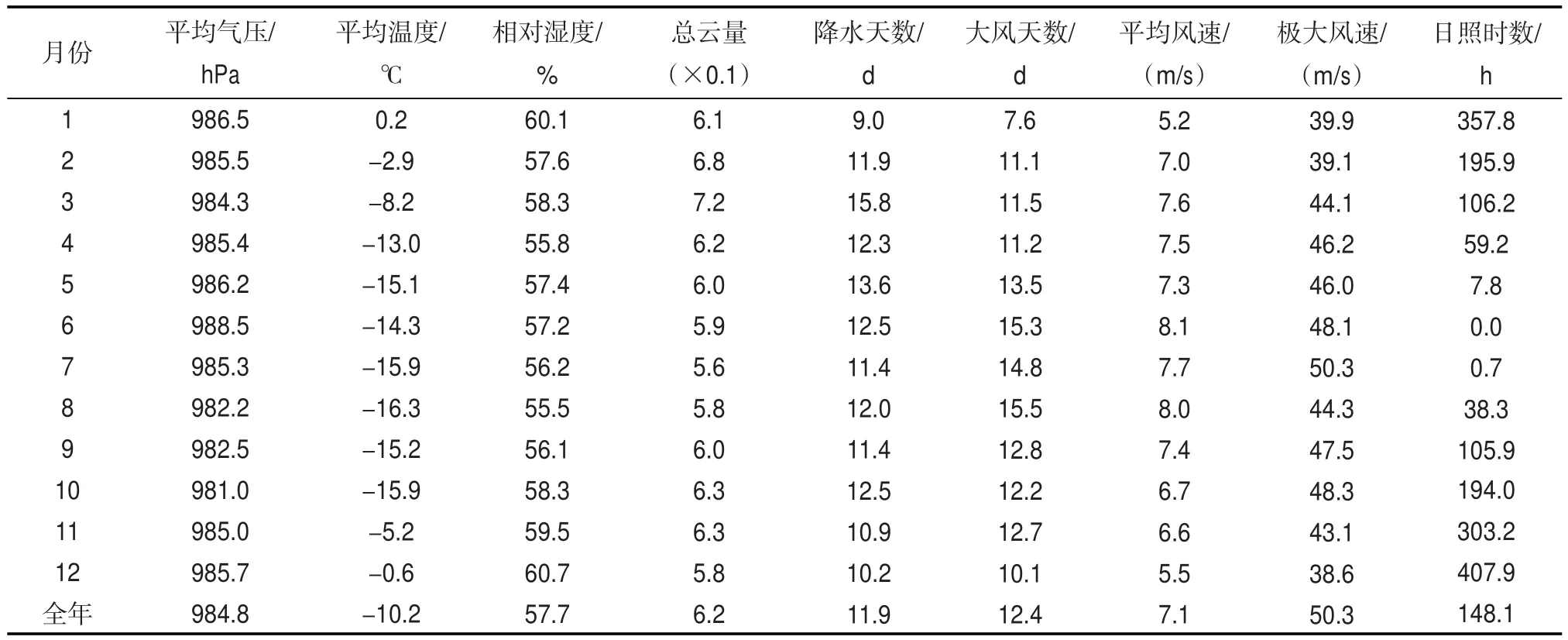

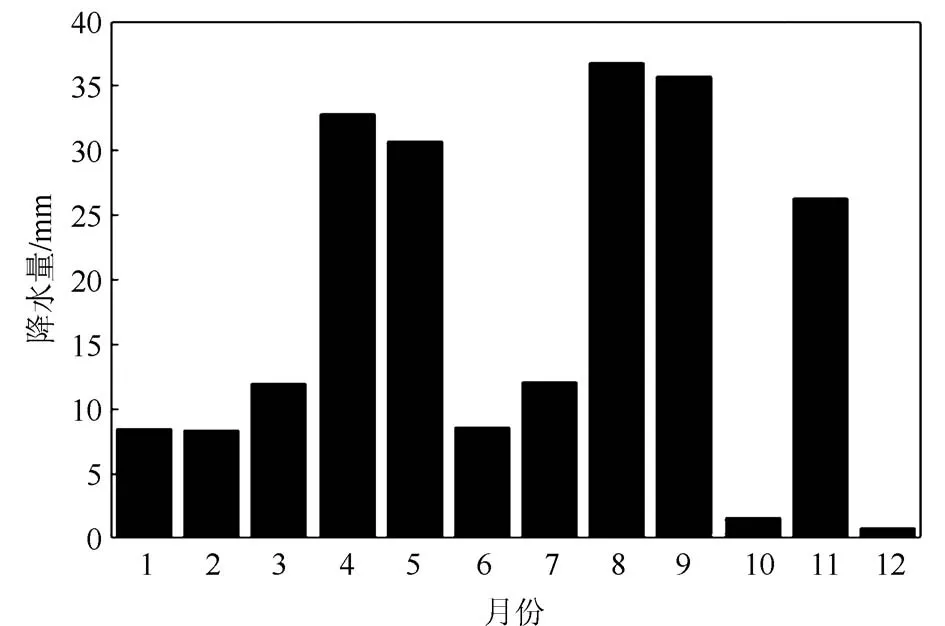

统计了中山站自建站以来各气象要素,即1989—2014年的各气候要素平均值(见表1),统计结果与前人研究结果一致,中山站气压存在明显的半年波变化特征,1—6月为高压期,其他月份为低压期[4]。2015年年平均气压982.8 hPa,比气候值984.8 hPa偏低2 hPa。月平均气压除10月份较气候值偏高,达到986.5 hPa,气压距平5.5 hPa,其他月份均偏低(见图1a)。8月份月平均气压最低,为977.3 hPa,气压距平达到-4.7 hPa。10月份气压偏高主要由于受绕极气旋的影响较少,反之8月份气压偏低由于受到较多绕极气旋的影响,2015年8月和10月的降水量从侧面验证了以上观点(见图2)。

表1 南极中山站气象要素气候特征值统计(1989—2014年)

图1 2015年(黑色)和1989—2014年(白色)中山站气象要素逐月变化

表2给出了2015年各月极端最高、最低气压。2—4月、8月和11—12月的极端最高气压低于1000 hPa,其他各月极端最高气压超过1000 hPa;受一次很强的极地内陆高压脊影响,7月19日出现极端最高气压1 013.5 hPa;4月11日,受一次绕极地气旋过境影响,中山站出现年度极端最低气压942.3 hPa;各月极端最低气压均低于975 hPa。为了揭示中山站季节平均气压的变化特征,我们统计出每年夏季(12—2月)、秋季(3—5月)、冬季(6—8月)和春季(9—11月)的平均气压,并建立了时间序列。图3给出中山站(1989—2015年)季节平均气压的年际变化和趋势。不难看出,中山站各个季节的气压有明显的年际变化,但变化趋势不同。除春季呈上升趋势外,其他季节都呈下降趋势,其中冬季和秋季变化趋势并不明显。

图2 2015年俄罗斯进步二站降水量逐月变化

表2 2015年南极中山站气象要素极值统计

图3 中山站(1989—2015年)季节平均气压的时间序列(曲线)及变化趋势(直线)

3.2 气温和相对湿度

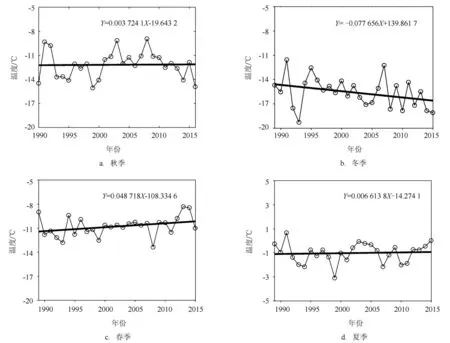

2015年中山站年平均气温-8.5℃,比气候平均值偏高1.7℃;1月份月平均气温高于0℃,达到0.8℃,12月平均气温0℃,其他月份的月平均气温均低于0℃。7月月平均气温最低,为-21.9℃,月平均气温年较差22.7℃。与气候值相比,月平均气温冬半年(4—9月)偏低,夏半年(10—3月)偏高(见图1b)。5月负距平最大,达-6.3℃。10月正距平最大,达到3.5℃,表2给出了各月极端最高、最低气温。1—2月、11—12月的极端最高气温都在0℃之上,极端最低温度都在0℃以下。2015年年极端最低气温-40℃,最高气温8.5℃,分别出现在7月9日和12月20日。作为对比,自中山站建站以来的最高气温9.3℃,最低气温-45.7℃,分别出现在2000年11月30日和2005年7月30日。由图4中山站季节平均气温的时间序列可见,1989年以来秋季、春季和夏季平均气温有上升趋势但不明显;冬季平均气温有下降趋势,其中冬季的温度变化速率为0.78℃/10 a;26年中山站冬季平均气温下降了约2.03℃。

以往统计表明,中山站年均相对湿度较低,年变化不大,但有一定的季节差异,冬季相对湿度较低,夏季较高[15]。2015年年平均相对湿度59.8%,比气候平均值偏高2.1%。冬半年(4—9月)相对湿度高,超过60%,夏半年(10—3月)相对较低;9月最高,2月最低,分别是72%和55%。与气候值相比,正、负距平各6个月,冬半年(4—9月)相对湿度偏高,夏半年(10—3月)偏低(见图1c)。图5给出了中山站季节平均相对湿度的时间序列及其变化趋势。中山站4个季节的平均相对湿度都呈下降趋势,但不显著。

3.3 风速风向

图4 中山站(1989—2015年)季节平均温度的时间序列(曲线)及变化趋势(直线)

图5 中山站(1989—2015年)季节平均相对湿度的时间序列(曲线)及变化趋势(直线)

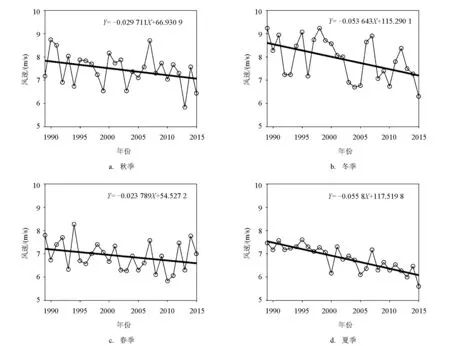

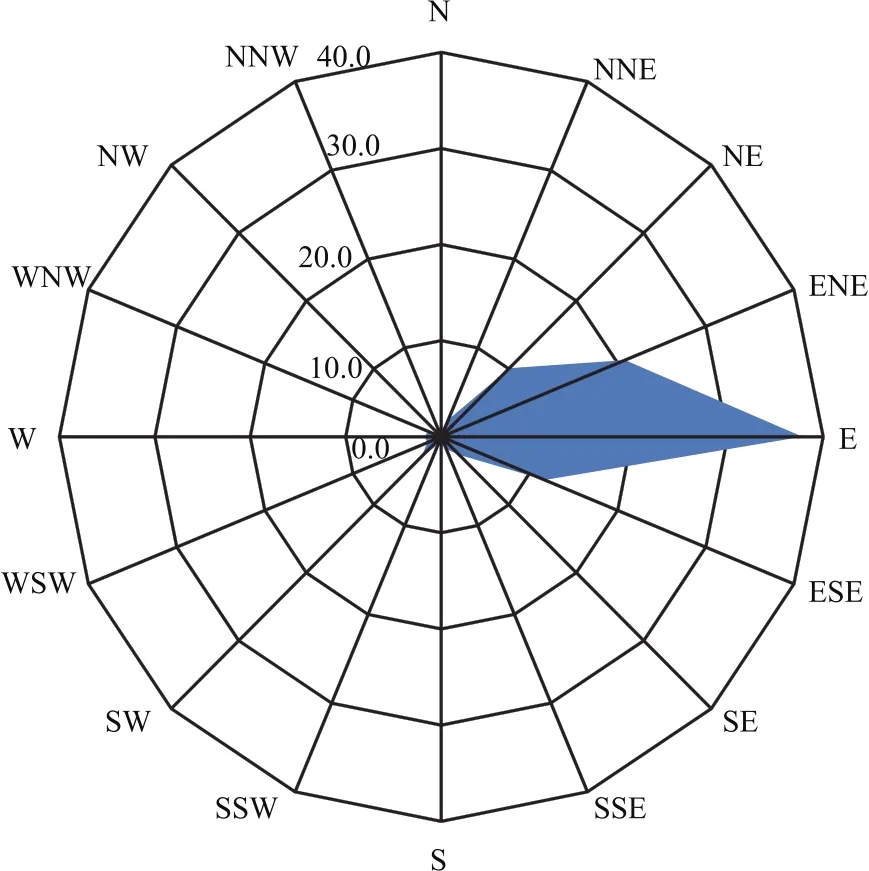

中山站位于东南极拉斯曼丘陵,与南极大陆冰盖的直线距离为4 km,因此中山站受来自冰盖的下降风影响,同时还受内陆高压北部偏东气流和绕极气旋的共同影响;中山站秋季和冬季的风速大于春季和夏季风速[3-4]。1989—2014年年平均大风天数148 d,出现频率40.8%。2015年平均风速6.3 m/s比气候平均值偏低0.8 m/s;6月平均风速最大,为9.1 m/s,比气候值偏高1 m/s;7月平均风速最小,为4.4 m/s,比气候值偏低3.3 m/s(见图1d)。全年大风日107 d,比气候值偏少41 d,但4月、9月和11月都偏多(见图3b)。年最大风速26.6 m/s出现在9月2日,而极大风速35.3 m/s出现在9月3日。为说明中山站季节平均风速的季节变化特征,我们统计了每年各个季节的平均风速,并建立了时间序列。图6给出了中山站季节平均的年际变化和趋势。可以看出中山站的季节平均风速的年际变化较大,均呈下降趋势,秋季的变化速率为-0.30(m/s)/10 a,冬季的变化速率为-0.54(m/s)/10 a,春季的变化速率为-0.24(m/s)/10 a,夏季的变化速率为-0.56(m/s)/10 a,可见中山站冬季和夏季的风速减小的速率相对较大。关于风向,中山站位于南极大陆冷高压边缘的东风带中,全年盛行偏东风。2015年风向也主要集中在NE—ESE之间,出现在这个区间的频率80.5%(见图7)。出现大风天气时,风向也基本上都位于这个区间。

3.4 降雪与吹雪

图6 中山站(1989—2015年)季节平均风速的时间序列(曲线)及变化趋势(直线)

图7 中山站2015年风向频率分布

中山站降水天气较多,由于气温较低,降水基本都是降雪的形式,只有夏天偶尔会出现雨夹雪天气。中山气象站没有降水量的观测,只有降水天数的统计。根据1989—2014年的资料分析,中山站平均每个月有11.9 d出现降水(见表1)。2015年中山站降水天数为172 d,比气候值142.8 d明显偏多,但是3月和10—12月降水天数偏少(见图8a)。根据1989—2014年的资料,中山站的吹雪天气冬季多,夏季少(见图8b)。2015年中山站总吹雪天数30 d,比气候值44.8 d偏少,但4月和6月吹雪天数偏多,其他月份均偏少。图2给出了俄罗斯进步二站的逐月降水量,由于中山站与进步二站距离很近,可以认为该站的降水量等同于中山站的降水量。从图中我们可以看出中山站和进步二站所在地区4月、5月、8月、9月和11月的降水偏多,其他月份偏少。

4 大气环流和气候异常分析

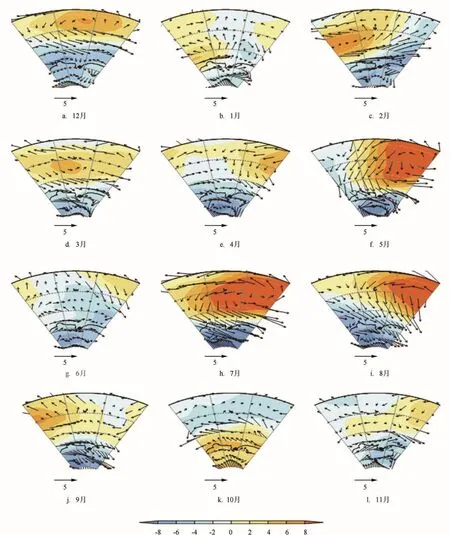

图2中降水较多的月份,我们利用美国NCEP再分析数据计算了2014年12月—2015年11月份东南极普里兹湾海域周边逐月海平面气压和表面风距平场,并与1989—2014年的气候值做比较。从图9可以看出,4月、5月、8月和11月具有类似的气压异常场配置,在中山站东北方东南印度洋基本上有气压正异常,中山站及其以南的南极大陆有气压负异常。东南印度洋的气压正异常有利于使绕极气旋的路径向南偏,并且减缓其移动速度,导致中山站更易受气旋的影响。从图2还可以看出9月份的降水量也比较多,对应图9中9月份在中山站西北方东南印度洋有气压正异常,中山站及其以南的地区同样还是负气压异常,这样的气压异常配置有利于北方暖湿气流向中山站输送。3月、7月和12月也有类似的气压异常场配置,气压场正异常中心在中山站正北方或正北方偏东,这样的气压场配置不利于气旋影响中山站,故这3个月的降水较少。由图9可见,只有10月份中山站气压是正异常,对应中山站温度偏高,风速偏小,相对湿度偏小,降水量较少。

风速的异常,这里我们分别以6月份和7月份为例进行分析,6月份风速偏大,7月份风速偏小。6月份在中山站以及中山站周边都是气压负异常,表明在2015年6月份中山站及周边地区受气旋影响较多,导致6月份的风速偏大。7月的风速明显比气候平均值偏小(见图1d),2015年7月在中山站北侧副极地低压带有气压正异常,而在中山站南侧极地高压带有气压负异常,导致南北方向的气压梯度减小,造成在极地东风带上的中山站的风速明显比气候平均值偏低

图9 2014年12月—2015年11月南极普里兹湾及中山站附近地区周边逐月海平面气压和表面风距平场

表3 中山站各气象要输与南极涛动指数的相关系数

为了解释中山站各个气象要素季节变化趋势的原因,计算了中山站各气象要素与南极涛动指数在季节尺度和月尺度上的相关系数(见表3),结果跟林翔等[16]计算的结果类似。中山站气压在季节尺度和月尺度上都和南极涛动指数有显著的负相关,且都通过了0.01的显著性标准。中山的气温季节尺度上与南极涛动指数有显著的负相关,而在月尺度上中山站温度与南极涛动指数相关系数只有-0.14。在季节尺度上中山站的相对湿度与南极涛动指数的相关系数都没有通过显著性检验,在月尺度上,两者的相关系数为0.12达到0.05显著标准。中山的风速与南极涛动指数在季节尺度上,只有在秋季两者相关系数达到0.05显著水平,且相关系数达到-0.45,在月尺度上,两者的相关系数为-0.26,且达到0.01显著标准,表明中山站的风速在月尺度上与南极涛动存在一定的负相关。以上结果说明了中山站的气候变化与南极涛动及其对应的大气环流区域特征有着密切的联系。

5 海冰特征分析

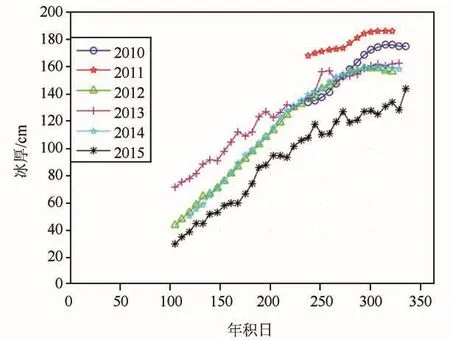

图10 2010—2015年海冰厚度的时间序列

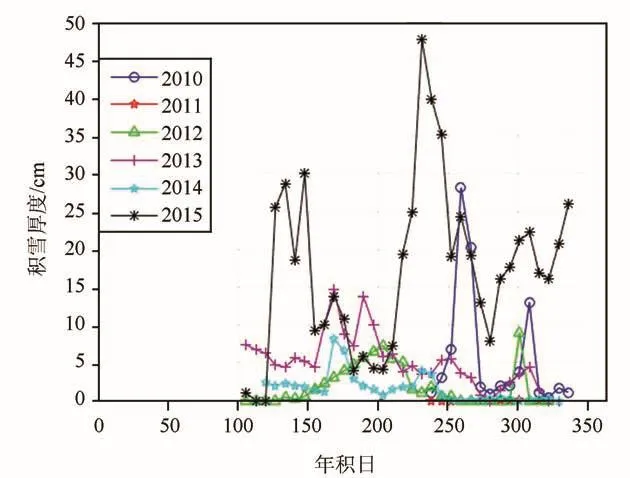

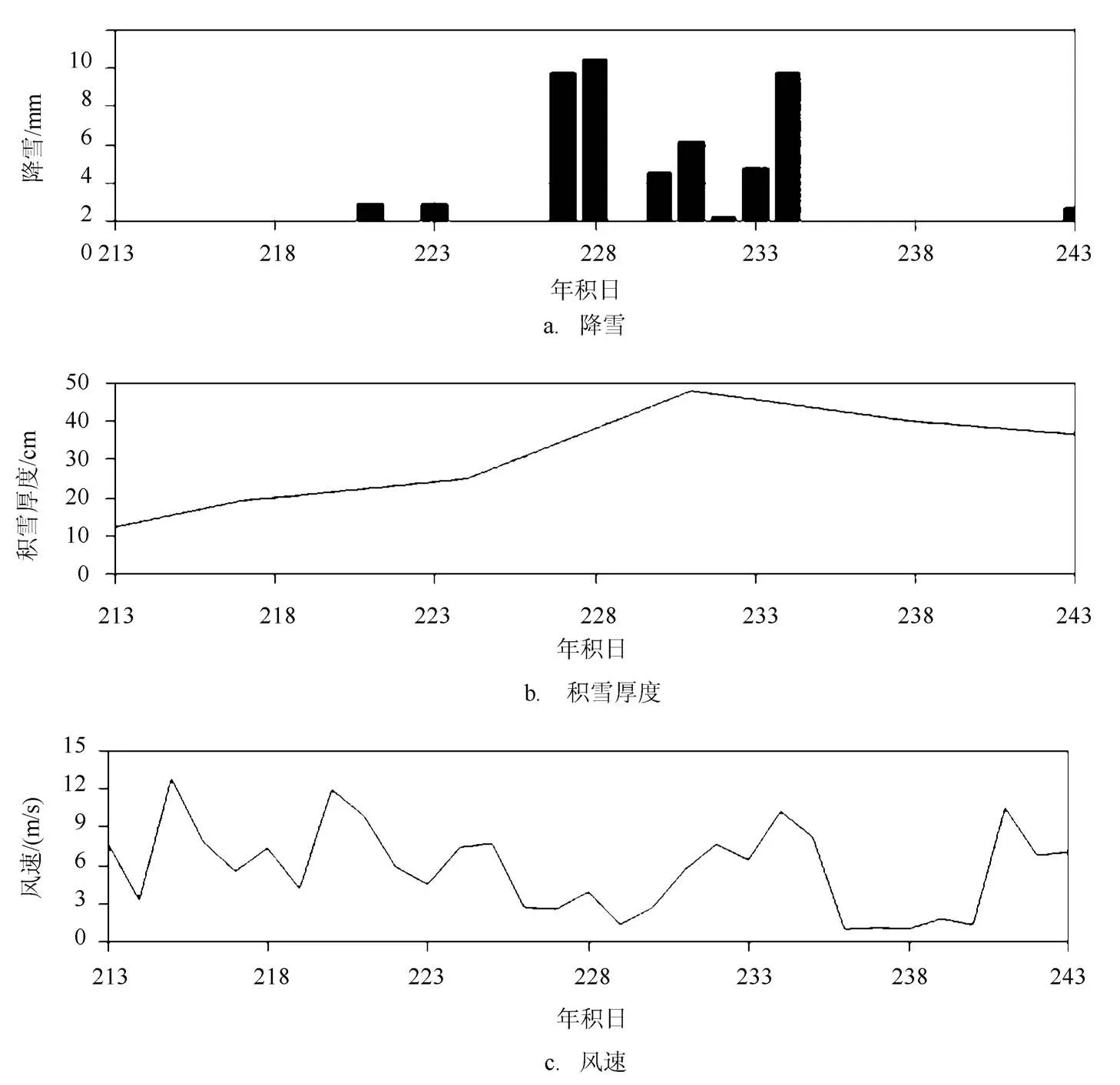

2015年3月下旬中山站附近固定冰完全覆盖沿岸海面,与前5年相比偏晚。这是因为中山附近的固定冰生长主要受热力学的影响[10],2014年12月—2015年2月份气温都偏高(见图1),偏高的气温推迟了海冰冻结时间。图10给出了2010—2015年海冰厚度变化的时间序列,对比发现,近6 a中山站沿岸固定冰最大厚度出现在2011年,达到186 cm,2015年最大值为近几年来最小,只有144 cm,两者相差42 cm。2015年海冰厚度跟以往同期相比明显偏小,造成的原因首先是海冰冻结的时间偏晚,其次是2015年的表面的积雪厚度明显偏高(见图11)对海冰有隔热的作用。同时可以发现中山站沿岸固定冰最大厚度随着时间有减小的趋势。从2012—2015年的数据看,4月中上旬(年积日100)—9月(年积日273)海冰生长迅速,10月份生长缓慢,11月份基本停止生长,11月下旬海冰已经开始消融。图11是2010—2015年冰表面积雪厚度变化的时间序列,2015年与前4 a相比积雪明显偏多,观测到的最大积雪厚度达到49 cm。这一结果与2006年的结果不同[10],2006年大风和吹雪过程是保持积雪深度较低的重要原因,即冰表面积雪一般在降雪过程中风速较小,降雪过程结束后,风速迅速变大,积雪深度立刻减少,致使中山站附近的海冰表面积雪深度始终保持较低水平。而2015年以8月份为例(见图12),8月15日(年积日227)—8月22日(年积日234)连续降雪,而8月15日(年积日227)—8月19日(年积日231)这几天风速都比较小,导致积雪在8月19日(年积日231)这一天达到最大深度,随后8月21日(年积日233)和22日(年积日234)这两天风速加大,虽然这两天也有降雪,但是积雪深度开始减小。大风和吹雪天气是积雪深度重新分布的重要因素,但是如果降雪过程结束后,风速在一段时间内没有明显增大,积雪表面被冻结变硬,形成硬雪壳,就不容易被风吹走。

图11 2010—2015年中山站附近地区冰表面积雪厚度的时间序列

图12 2015年8月1日(年积日213)—8月31日(年积日243)不同参数的时间序列

6 结语

本文对2015年中山站气象和海冰观测数据进行了分析,并与1989—2014年气候值进行了比对分析。气象分析表明,总体上2015年平均气压偏低,平均温度偏高。降水天数偏多,相对湿度偏大。平均风速偏小,大风天数偏少,吹雪天数偏少。具体来讲,月平均气压只有10月偏高,其他月份均偏低;月平均气温冬半年(4—9月)偏低,夏半年(10—3月)偏高,春季呈上升趋势外,其他季节都呈下降趋势;相对湿度冬半年(4—9月)偏高,夏半年(10—3月)偏低,中山站各个季节的平均相对湿度都呈下降趋势,但不显著;秋季和春季平均气温有上升趋势但不明显;冬季和夏季平均气温有下降趋势;2015年平均风速6.3 m/s,比气候平均偏低0.8 m/s,季节平均风速的年际变化较大,都呈下降趋势;2015年中山站降水天数172 d比气候值142.8 d明显偏多。

本文计算了2014年12月—2015年11月东南极中山站周边逐月海平面气压和表面风距平场。由于东南印度洋的气压正异常有利于绕极气旋的路径向南偏,并且减缓其移动速度,导致中山站更易受气旋的影响,导致中山站2015年4月、5月、8月和11月的降水较多;从气压场异常的角度解释了6月和7月风速的异常。

2015年中山站附近海冰冻结时间比较晚,跟2010—2014年观测结果相比,海冰厚度偏小,冰表面积雪偏厚,这一结果进一步表明中山附近的海冰厚度变化主要受热力学影响。

致谢中国第31次南极科学考察中山站全体越冬队友提供了现场支持,中国气象科学研究院提供了气象观测历史资料,中山站附近冰厚数据来自2010—2014年中山站越冬的同事,俄罗斯进步二站提供2015年降水量资料,在此一并感谢。

[1]胡胜利.第七次南极考察中山站越冬海洋气象考察报告[J].海洋预报,1993,10(2):51-58.

[2]翟兆锋.第十六次南极考察队中山站越冬队极地海洋气象考察报告[J].海洋预报,2002,19(2):47-53.

[3]翟兆锋.2006年中山站极地气象特征[J].海洋预报,2008,25(1):41-46.

[4]李凯.第25次南极科考中山站越冬海洋气象考察总结[J].海洋预报,2011,28(5):82-88.

[5]许淙,万军,吕非.南极中山站吹雪雪暴天气分析[J].极地研究,2004,16(1):39-45.

[6]许淙,万军,吕非.2002~2003年南极中山站地区风要素变化特征[J].海洋预报,2004,21(4):28-34.

[7]卞林根,薛正夫,逯昌贵,等.拉斯曼丘陵的短期气候特征[J].极地研究,1998,10(1):37-46.

[8]卞林根,马永锋,逯昌贵,等.南极长城站(1985—2008)和中山站(1989—2008)地面温度变化[J].极地研究,2010,22(1):1-9.

[9]卞林根,马永锋,逯昌贵,等.南极长城站(1985—2008)和中山站(1989—2008)风和降水等要素的气候特征[J].极地研究,2010,22(4):321-333.

[10]张辛,鄂栋臣.MODIS海冰数据监测中山站附近海冰的季节性变化[J].极地研究,2008,20(4):346-354.

[11]李群,吴辉碇,张璐.南极普里兹湾海冰季节性变化的高分辨率数值模拟[J].海洋学报,2011,33(5):32-38.

[12]朱大勇,赵进平,史久新.2003年与1999年楚科奇海海冰的差异及其发生原因[J].极地研究,2005,17(1):11-22.

[13]Lei R B,Li Z J,Cheng B,et al.Annual cycle of landfast sea ice in Prydz Bay,eastAntarctica[J].Journal of Geophysical Research:Oceans,2010,115(C2):C02006.

[14]中国气象局.地面气象观测规范[M].北京:气象出版社,2003.

[15]杨清华,张林,李春花,等.南极中山站气象要素变化特征分析[J].海洋通报,2010,29(6):601-607.

[16]林祥,卞林根.南极长城站和中山站的近期气候变化及其对南极涛动的响应[J].极地研究,2017,29(3):357-367.

Characteristics of weather and sea ice at the Antarctic Zhongshan station in 2015

SHEN Hui1,SUN Qi-zhen1,DONG Jian2,TIAN Zhong-xiang1,ZHAO Jie-chen1,CHEN Feng-yun3,HAN Xiao-peng1

(1.National Marine Environmental Forecasting Center,Key Laboratory of Research on Marine Hazards Forecasting,Beijing 100081 China;2.Wutaishan Weather Station,Xinzhou 035515 China;3.Huzhou Meteorological Service,Huzhou 313000 China)

The statistical features of the in-situ meteorological and sea ice observations at Zhongshan Station in 2015 are analyzed with a comparison of the climate history from 1989 to 2014 and sea ice observation data from 2010 to 2014.The results show that,at Zhongshan Station in 2015,the air pressure and temperature appeared a lower and higher bias,respectively.More cloud cover and rainfall events occurred along with larger relative humidity.Lower wind speeds and less days of gale and snow drifts were observed.These weather anomalies could be partly explained by an examination of the monthly atmosphere circulations at Zhongshan Station in 2015.The sea ice growth nearby Zhongshan Station was largely controlled by its thermodynamics.In general,the freezing point,thickness and snow depth on sea ice in 2015 were a bit later,thinner and thicker than in 2010—2014.

Antarctic Zhongshan Station;weather;atmospheric circulation;sea ice

P941.21;P731.15

A

1003-0239(2017)06-0027-12

10.11737/j.issn.1003-0239.2017.06.004

2016-11-23;

2017-03-07。

国家自然科学基金(41406218,41376005,41206185);南北极环境综合考察与评估专项(CHINARE2017-04-01-01,CHINARE 2017-01-01)。

沈辉(1987-),男,工程师,硕士,主要从事极地气象预报工作。E-mail:shenh@nmefc.gov.cn