洞朗对峙危机与中印关系的未来

2017-12-27胡仕胜

胡仕胜

洞朗对峙危机与中印关系的未来

胡仕胜

洞朗对峙主要是莫迪政府制造的一场中印双边关系危机。这是1987年以来中印两国间首次出现的相互对抗的大规模军事集结。这场危机既是两国战略失信的新体现,更是两国近几年矛盾郁积的总爆发,标志着中印关系进入了一个结构性矛盾日趋突显的新阶段。表面看,莫迪政府制造此次洞朗对峙危机意在阻止中方洞朗边防基建、追求印度自身绝对安全、维持印度主导下的“南亚秩序”以及夯实印度与美日等国的战略合作基础,但究其根源,英国人的“缓冲区理论”、印度传统文化中的“曼荼罗理念”和“婆罗门至上思想”以及美国人的“门罗主义”等也不同程度地形塑了莫迪政府的思维习惯和行为模式。在“追求绝对安全”迷思及其战略文化的多重熏陶下,加之“强国心切”,强势的莫迪政权对华防范与敌视明显增强,两国关系呈现出张力有余而合力日渐不足的窘境。要想实现“龙象共舞”,避免洞朗对峙类危机再现,双方唯有始终坚持“中印互为发展机遇”“中印互不构成威胁”这两大基本原则,始终坚决抛弃“零和博弈”思维定式,并努力尝试在两国利益交汇区共建“相互尊重、合作共赢”的共享秩序。

洞朗对峙 危机 中印关系

洞朗对峙(2017年6月18日~8月28日)虽在中国传统“七夕节”到来之际戛然结束,但形式上的对峙中止并不意味着触发对峙的动因已消失。实际上,这场长达72天的对峙对中印关系的冲击犹大,其消极后果中近期内都难以消化,因为它标志着中印关系进入了一个结构性矛盾日趋突显的新阶段,过去经常强调的双边关系同质性、互补性似乎已大为弱化。中印关系要想保持大局稳定,需要双方具有更高站位,付出更大努力,排除干扰,用心经营。

洞朗对峙是1987年以来中印两国首次出现的相互对抗的大规模军事集结,既是两国战略失信的新体现,更是两国近几年矛盾郁积的总爆发。洞朗对峙表明,中印关系正由过去追求合作共赢向强化彼此安全防范过渡,尤其是印度对华的安全防范需求正在超越对华的发展合作需求。正因如此,厦门金砖峰会期间,莫迪总理并未正面回应习近平主席的“印度要正确、理性看待中国发展”的热切呼吁。伴随着两个互为毗邻的发展中大国的崛起,中印间结构性矛盾愈发突显。如若中印关系不能被稳定在“扩大共识、聚焦合作、共谋发展”的轨道上,类似洞朗对峙的危机仍会发生。这也是为什么王毅外长呼吁双方要“确保中印关系不脱轨、不对抗、不失控”的原因所在。*2017年9月7日,外交部长王毅在北京同尼泊尔副总理兼外长马哈拉会谈后共同会见记者。王毅呼吁中印双方应认真落实两国领导人共识,确保中印关系“不脱轨”“不对抗”“不失控”,确保中印关系健康稳定向前发展。

对印度主动制造洞朗对峙危机的主要动因及其战略文化根源的细加梳理,将有助于我们理解印度对华政策中防华怼华成分日增的深层成因,并从中找到一条稳住中印关系大局的有效路径。

一、印度制造洞朗对峙危机的多重目的

很大程度上,洞朗对峙折射的是印度决策圈对“绝对安全”的一种迷思,以及蕴育这种迷思的对华战略疑惧。归根结底,追求绝对安全也是一种典型的零和博弈式行为习惯。也唯因如此,莫迪政府才会将中国旨在“改善边防军民生产生活条件和守边需要”的洞朗边防基建过度臆想为中国未来进军南亚乃至威胁印度领土完整的战略通道。莫迪政府对中方洞朗修路的这种“自我恐吓”式臆想,与其对中国“一带一路”倡议的公开质疑乃至反对的逻辑思维如出一辙,即中国的这些动向均意在挤压甚至破坏印度的地缘生存空间,印必强硬回应而后安。对于国内执政地位稳固、国际上颇有“人缘”、行动上极富冒险精神的莫迪而言,对华示强已不失为一种维持和追求印度绝对安全的方便之策。洞朗对峙即是莫迪政府对华强势外交的最新明证。具体而言,莫迪政府制造洞朗对峙至少有四层目标追求。

第一层目标追求,是彻底阻止中方在洞朗的修路计划。为此,印度可以有三种路径。一是打着“应不丹皇家陆军的邀请”替不丹“主张正义”的旗号,阻止中国正当的边防基建。由于印度仍维持着对不丹过时的“保护国与被保护国关系”,印度可以根据非对等的“和平友好条约”,随时通过“密切磋商”替不丹——实际上是替印度——主张“权益”,尤其是主张被印视为“威胁其战略安全”的权益。很大程度上,不丹之于印度的地缘价值在于能为印度维护自身战略权益提供某种方便之门。这一路径也正是今夏印度所沿用的。二是通过扩大争议面,为今后随时干扰提供“合理”借口。这种方式在于放弃中印两国政府早先对1890年《中英会议藏印条约》第一款的继承,重新确定中印边界锡金段的三国交界点。但为保持印度对锡金全境的依约领有不受干扰,这一“变动”最好只涉及锡金与西藏洞朗毗邻的那一小段边界,即从吉姆马珍雪山到巴塘拉的约8公里边界,从而将洞朗地区由法理上和现实中并不存在的中不两国争议区变性为未来的中印不三国争议区,以便印度日后不需打出“不丹”旗号即能随时干预中方在洞朗的边防基建。三是通过小规模军事行动直接强占洞朗地区,彻底消除中国在此任何基建计划的实施可能。这三种路径均意味着印度要对华动粗甚至动用军事力量,极具冒险性。大国之间本不能动辄搬来军队解决分歧,因为它会制造更多分歧,甚至触发具有全局性影响的严重后果。

第二层目标追求,就是维护并巩固印度的绝对安全,即消除西里古里走廊面临的潜在威胁。夹在尼泊尔和孟加拉国之间的西里古里走廊联通着印度腹地与其东北部地区,最窄处仅22公里,又称“鸡脖子”。印度腹地与东北部联通的铁路、公路均拥挤在这狭窄的空间里。印东北部地区一直活跃着民族分裂运动,如武装独立运动“阿萨姆民族解放阵线”甚至在印建国之前即已存在。印度自建国伊始即担心印东北部裂土而治。此外,中国仍对印度非法占领的“藏南”地区(毗邻印东北地区,印称“阿鲁纳恰尔邦”)保持着主权声索,印度更担心这块争议区早晚被中国收复。不管是印东北的民分问题,还是中印间的边界争端,抑或是印度的“鸡脖子”困境,这些均为英国长期殖民统治留给印度乃至中印两国的负资产。其中,“鸡脖子”困境犹如新生印度带自娘胎的胎记,属地缘结构性问题。除非这一地区的国家间疆域边界再度发生巨变,否则,“鸡脖子”困境将始终是悬在印度统治精英心头的“达摩克里斯之剑”,必欲去之而后安。实际上,印度独立伊始即努力缓解其所面临的“鸡脖子”困境:通过与尼、不、锡金等喜马拉雅山国逐一签订“和平友好条约”,来掌控这些国家的内政外交尤其是安全政策走向;通过1971年第三次印巴战争期间支持孟加拉地区(时称“东巴基斯坦”)独立建国,消除最大宿敌巴基斯坦切断“鸡脖子”的超级担忧;通过1975年正式吞并锡金,一定程度上扩大了拱卫“鸡脖子”的安全纵深。更为重要的是,过去半个多世纪以来,印度不断加强其在西里古里走廊一带的前沿军事部署,在边境印侧大修边防工事,并已在毗邻洞朗地区的印侧边境地区对华形成压倒性边防基建与工事优势,一些边防工事骑线修建,甚至越线修进中方领有的洞朗境内,而中方洞朗地区的边防巡逻道迄今离中印两国边界线尚有百余米。这也是莫迪政府今夏竟然用兵应对中方洞朗修路的底气之一。*莫迪制造洞朗对峙的所谓底气还包括:自恃国际社会挺印居多(印度外长斯瓦拉吉2017年7月20日在议会陈述洞朗对峙形势时曾自信心爆棚地声称“所有其他国家都支持印度的立场”)、自恃中国政府不会贸然升级事态(认为中国军改仍在路上、金砖峰会系中国2017年最大主场外交、中共十九大今秋召开)。

现代科技尤其是军事科技的发展也在某种程度上加重了印度统治精英与战略界的“鸡脖子”综合症。在他们看来,三国交界的吉姆马珍雪山与西里古里走廊北端直线距离不过百余公里,中国先进的火箭炮如若安置在此,可轻易摧毁西里古里走廊这条运输大动脉。更令他们担忧的是,就海拔落差而言,4300米的吉姆马珍雪山是制高点,越过此山,海拔一路向南陡降,按照地球曲率视距公式,安置在吉姆马珍雪山的观测设备可以毫无阻挠地观察到225公里开外、平均海拔仅100米的恒河平原,而西里古里走廊更在其清晰的视野之下,因为走廊最北端海拔为664米,最南端122米。印度人担心,这种居高临下的地理优势将使印度腹地与印度东北地区之间的任何军事调动都变得更加透明。这种基于“科学推理”而催生的安全恐惧成了催生印度统治精英和战略界对中方洞朗基建过激反应或物理条件反射的原始动力。

然而,这种推理充其量就是一种推理,存在着经不起推敲的荒谬性。一方面,洞朗虽为亚东地区较大平坦之地,但仍地域狭小,面积仅约89平方公里。它如同楔子嵌在印度锡金邦与印度被保护国不丹之间,深陷印度前沿部署的山地军包围之中。考虑到中国后方补给线深受青藏高原沟壑纵横的地形限制,中方很难在洞朗这一狭窄空间维持强大的军力部署。一旦爆发军事冲突和战争,中国在洞朗的任何前沿军事部署都易遭受印军炮火饱和式打击和瞬间摧毁的命运。实际上,中国很难通过加强前沿军事部署而扭转这种结构性地形劣势。由此可见,中方在洞朗地区推进的边防基建确实重在“满足守边需要和改善当地军民生产生活条件”。洞朗修路主要还是中国政府在履行其正当且正常的主权权益,并非要在这一狭窄区域与印度在边防工事上一较长短。另一方面,科技的进步,尤其是卫星导航系统、无人机等空中侦察技术以及中远程攻击性武器体系的不断开发与应用,加上有利于远距离军事投放的后方基础设施的不断发展,已使得这种近距离在边境前沿强化军事部署失去了很大必要性。如若考虑到中印锡金段的边界走向早已相对明晰和确定的事实,中国也无意在这一边境地区大搞边防建设,这也是中方在洞朗地区边防基建长期落后于印度的主观原因。

由此可见,印度在西里古里走廊面临的“鸡脖子”困境实际上与中国在洞朗一带的边防建设并无多大干系,它取决于印度东北部地区的发展与稳定,取决于中印和平解决边界问题的政治决断,取决于印度与其邻国关系的友好与稳定,最终取决于中印战略互信的构筑。然而,一个不争的事实是,此次洞朗对峙危机加重了中印间的战略失信。实际上,洞朗之于不丹而言,其价值主要体现为不丹牧民放牧的理想场所;洞朗之于中国,其价值主要体现为中国主权权益需要覆盖、需要加强的边疆地区。鉴此,至少中不之间存在着“合作共赢”的巨大空间。但若印度非得视洞朗地区为威胁其领土完整和主权利益的战略要冲,三国之间就难有较大合作空间。

持久安全感的获得是基于相对合理的对等安全原则。任何一方追求绝对安全必然会催生关联方的绝对不安全感,继而迫使关联方也采取相对应的军事抵消措施,从而将有关各方拖入浪费宝贵发展资源、追求绝对安全的恶性循环中,导致绝对安全越追求越不可得。如果说中国未来在西部战区建设中加大针对印度的军事防范力度,那也是此次危机带来的一个副产品,因为中国不可能继续听任邻国如此轻松地对其进行军事讹诈。

第三层目标追求,是维持南亚的“印度秩序”。其实,印度方面也很清楚,中方洞朗边防基建并不能对其构成实质性威胁,即便存在着某种潜在威胁,也早被印方自身已具有的对中方压倒性的边防基建与工事优势所抵消。对此,印度政府尤其是军方心知肚明。莫迪政府之所以仍强行制造洞朗对峙危机,还在于一种更大追求,即维持其对南亚地区秩序的主导地位。一定程度上,催生洞朗对峙危机的动因是印度对南亚小国近年来对印离心力渐显、中国在南亚影响力与日俱增的一种忧惧。

莫迪政府执政以来,南亚过去唯印马首是瞻的景象出现明显退化。尼泊尔政府最终与中国签订了“‘一带一路’建设备忘录”,斯里兰卡前政府曾一度允许中国潜艇进驻斯港休整,就连被保护国不丹也拒绝参与印度近年主推的次区域联通计划。更令印度焦虑的是,中巴经济走廊建设正加速推进,青藏铁路即将修至中尼边境,如若洞朗地区也被接入中国基建网络甚至将来越过吉姆马珍雪山而延伸至不丹境内,那么,印度在南亚次大陆长期维系的“印度秩序”将面临着中国的“三路突围”。在莫迪政府核心决策圈及印战略界看来,这些冠以“互联互通”名目的基础设施建设实质就是“绞杀”南亚地区“印度秩序”的战略性工程。从印度知名战略家拉贾·莫汉对中方“一带一路”倡议的看法即可探知印度方面的这种深层次战略担忧。在首届“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕,拉贾·莫汉曾撰文认为,“一带一路”建设将大规模地加强中国在商业、经济、政治及安全上对印度邻国的影响力,*C. Raja Mohan, “Network is the Key: India Must Ramp up its Internal Connectivity to Counter China’s Belt and Road Initiative”, http://indianexpress.com/article/opinion/columns/network-is-the-key-4646728/.(上网时间:2017年11月6日)而阻止这种影响在南亚继续拓展正是印度强硬回应中方洞朗基建的最大动因。

近几年来,面对中国在南亚不断扩大的影响力,印度战略界、决策界首先想到的不是合作共赢、携手共进,也不考虑南亚的稳定和发展与中国——尤其是中国西部边疆——的稳定和发展密切相关的事实,而是将这一切本乃顺应世界潮流的互联互通计划视为一种“零和游戏”而大加阻挠。为阻止或扰乱南亚邻国与中国共建“一带一路”步伐,莫迪政权近年来多以“印度安全诉求”压制邻国自主发展对华关系的意愿与需求,这包括莫迪政权对尼泊尔的封锁(2015年9月~2016年1月)、对斯里兰卡友华政权的分裂与颠覆(2014年12月~2015年1月)、对不丹与中国推进边境谈判并试图建立正常关系的粗暴干预,尤其是在各种公开场合借口印巴克什米尔争端而谴责中巴经济走廊建设。印在洞朗地区强行越俎代庖、直接怼华,旨在强行将不丹拉入这场争端,以拖延甚至阻止中不关系的正常化进程。由此可见,印度制造洞朗危机在很大程度上是做给不丹等南亚小国看的,不惜以制造中印边界冲突来祭出印压服邻国之大旗,尽可能延长印度在南亚长期维持的“垄断性秩序”。说到底,印度仍视不丹的“被保护国”地位为南亚“印度秩序”的重要标识,尽管这种国与国之间的非对等关系与一个以“和平发展、合作共赢”为时代主题的当今世界格格不入。

第四层目标追求,是夯实与美日等当前国际体系主导者的战略合作根基。莫迪总理在访美(2017年6月25~26日)前批准这个越界强怼计划显然有做给美国人看的意图。实际上,洞朗对峙危机正是在莫迪访美期间开始被印媒体大肆报道的。*2017年6月26日,印度媒体称“中国军队越过锡金段边界线入侵印度领土”,印全国哗然,对峙事件高调“曝光”。但随后6月28日的《印度斯坦时报》援引该国陆军参谋长的话说,“印度领土并未遭受入侵”。洞朗对峙事件遂进入更加吊诡迷离阶段。莫迪访美与洞朗对峙同时出现在各种媒体报端,自然搅动起美及其同盟体系反华势力 “战略拉拢印度”的神经。莫迪政府制造洞朗对峙危机的性质犹如其公开拒绝参加5月中旬中国“一带一路”峰会,以及其公开批评中国的“一带一路”倡议,即通过这种将印中分歧公布于世的方式向国际强硬对华势力发出公开“邀约”。莫迪政府显然有意通过这样的“邀约”或“投名状”,使美日等对华充满超强战略疑惧的国家深信,印度是它们可以信赖并可以用来制衡中国崛起的战略伙伴,继而为印度崛起赢得美西方及其同盟体系的更加专注而持久的战略投入。

莫迪对华的这一冒险行动也确实产生了如其所愿的美印、日印关系新发展。这从洞朗对峙后美日高层的系列表态可见一斑。美国国务卿蒂勒森2017年10月18日在美国际战略研究中心(CSIS)高调宣示,美国要“大幅深化”美印关系,以打造美印百年战略友好世纪。*“蒂勒森:美国愿与印度发展百年战略关系”,http://www.ftchinese.com/story/001074726.(上网时间:2017年11月6日)美国高层如此高调拉拢印度,史所仅见;此后,美防长和国务卿接踵访印,其间更是誓言要“助印成为领先国家”,此语与小布什任总统时所言“助印成为21世纪世界大国”如出一辙;日本首相安倍访印期间再度呼吁基于“共享的价值观”构建日美澳印“民主同盟”。更值得一提的是,美方还有史以来第一次直接将安倍政府一再倡导的“自由与开放的印太”概念直接拿来为其所用,不论是蒂勒森有关“展望美印下一个世纪的关系”的讲话,还是总统国家安全事务助理麦克马斯特11月2日的公开讲话,抑或是特朗普11月5日亚洲行在日本的首场演讲以及随后在越南亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议上的主题讲话,都高调倡导“印太”概念,大有将奥马巴时期的“亚太再平衡”概念转化为抬升印度战略地位的“印太”安全战略框架之势,这使得印度得以最终在美国的全球战略安排里有了更加明确也更加重要的一席之地。本地区的这一地缘博弈新变化与洞朗对峙或多或少有着脱不开的干系。

尽管保持战略自主仍是印度所信奉的外交与安全理念,但如若莫迪政府深信深化与美日战略合作有助于印加速崛起,印度也会乐于被美日等国在其制华战略中大加借重。对“大国雄心”日益迫切的莫迪政府而言,充当美日制华战略的重要伙伴可谓一石多鸟,既可争取美日对其大国崛起战略的大力支持,更可由此应对中国“一带一路”建设给印度带来的强大地缘效应或压力。究其深层次考虑,对莫迪政府而言,至少在美及其同盟体系主导下的秩序里,印度的地位与作用是“确定”的。新世纪以来,美国多届政府均反复重申,支持印度在环印度洋地区发挥“净安全提供者”角色*“净安全供应者”(net security provider)这一概念由美国前防长罗伯特·盖茨在2009年香格里拉对话会上首次提出。他在讲话时称,“我们将印度视为伙伴和印度洋及更远地区的净安全提供者”参见:“India as a Net Security Provider”, http://www.ias4sure.com/wikiias/gs2/india-as-a-net-security-provider/.(上网时间:2017年11月8日),日本安倍政府更是将印度视为其“四国民主安全同盟”(也称钻石或菱形同盟)的核心成员。相较之下,印度担心在中国力推的“国际和地区新秩序”中,印度并无多少角色可以扮演,印度很可能成为尼赫鲁总理所一直担心的那种“二流国家”。蒂勒森宣称美国绝不会“与中国这样的非民主社会发展犹如美印关系那样的关系”,*Rex W. Tillerson, “Defining Our Relationship with India for the Next Century”, https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/10/274913.htm.(上网时间:2017年11月8日)很让印度人受用。

尽管莫迪政府仍不太会在美日战略拉拢下自愿失去长期坚守的战略自主,但一旦深陷美日所打造的制度化合作陷阱,印度将来能否全身而退可能身不由己。考虑到中美、中日关系的结构性矛盾,美印、日印的安全与战略合作势必会加剧中印关系的结构性矛盾。这种结构性矛盾及其所带来的地缘博弈极可能在中印两国利益日益重叠交汇的南亚次大陆与印度洋区域日趋尖锐,并催生出中印间的战略冲突。

二、印度制造洞朗对峙危机的战略文化根源

印度制造洞朗对峙危机除了前述目标追求之外,还有印度战略文化的更深层次的影响,这是莫迪政府制造此场危机的根源。总体而言,英国人在南亚次大陆殖民扩张时奉行的“缓冲区理论”、印度传统文化中的“曼荼罗理念”和“婆罗门至上思想”以及美国人的“门罗主义”等等战略文化一直形塑着印度建国以来在南亚次大陆乃至环印度洋地区的安全与外交行为。印度统治精英长期浸淫于这种战略文化熏陶,很大程度上,洞朗对峙的产生符合其行为模式与思维习惯。

第一, “缓冲区”安全观。印度战略文化中的“缓冲区”安全观源自英国殖民次大陆时所奉行的“缓冲区”理念与实践。

地缘战略理论尤其是麦金德的“世界岛说”“心脏说”在19世纪支配了诸多列强尤其是英俄的殖民战略走向,并由此导致19世纪末沙俄与英帝国的殖民扩张在中亚、西亚的激烈碰撞。为避免冲突无休无止,两个殖民帝国在势力范围扩张的交汇区,即帕米尔高原-青藏高原,推出“缓冲区”理论与实践。其中,将西藏视为避免英俄地缘冲突的“缓冲区”的想法主要是在寇松出任英属印度总督期间(1899~1905年)逐步坐实的。英国人先是于1903~1904年发动了对西藏政治地位侵害至深的第二次对藏战争;后背着中国,与沙俄在1907年8月31日签订了《英俄同盟条约》(也称《圣彼得堡协约》),宣称两国只承认“中国在藏宗主权”,将西藏视为两国间的“事实缓冲区”。*《圣彼得堡协约》公然宣称,英俄两国只承认“中国在西藏的宗主权”,即认为中国对西藏只有“有名无实”的象征性管理权,西藏实质上是中国的一个拥有自治权的属国,从而开创了在国际文件中把中国对西藏地方主权篡改为“宗主权”的恶劣先例。两大殖民帝国将西藏视为两国间的“事实缓冲区”,这一理念与实践也被独立后的印度所继承,并成为其或明或暗插手“西藏问题”的一个根本动因。英国殖民者还给西藏清晰定义了“缓冲区”,即“使西藏保持孤立状态——直到最近也没有表示愿意脱离的那种孤立状态,以及使它虽处于我们的边界之外,但我们可以不必因而操心的那种孤立状态。”*印度总督寇松1901年6月11日致信英国印度事务大臣汉米尔顿:“我们必须单独与西藏打交道……应当将它转变为俄国与印度帝国之间的某种缓冲国”,参见西藏自治区政协文史资料研究委员会:《西藏地方历史资料选辑》,生活·读书·新知三联书店,1963年,第220~221页。英国殖民统治时期提出的“缓冲区”理论及其实践对印度国家安全战略思想影响至深,具体体现在印度执念于将西藏作为中印间的“缓冲区”、执念于以喜马拉雅山作为中印间的“天然屏障”两大方面。

在执念于将西藏作为中印间的“缓冲区”方面,构建“缓冲区”是印度独立后最初几年外交与安全政策的核心诉求。早在英国人尚未撤离次大陆之时,尼赫鲁组建的临时政府即于1946年12月邀请西藏代表以平等身份出席由其筹划的“泛亚会议”,这是新生印度对英国人“缓冲区”理念的最初尝试。*1946年12月,印度临时政府邀请西藏政府派代表出席“泛亚会议”。尽管中华民国政府反对,印方非但没有撤销邀请,还把“雪山狮子旗”作为西藏“国旗”与其他各国国旗并列同悬于会场,并安排“西藏国代表团”代表与中国代表同坐主席台,在会场悬挂的巨幅亚洲地图竟将“西藏”标在中国版图之外。中国代表表达强烈抗议,但印方只是纠正了地图,仍准许西藏代表以一个“独立国家”代表身份在大会上致词。新中国成立后,尼赫鲁及其继任者继续或多或少地保有着这种以西藏为中印两国间“缓冲区”的迷思。*尼赫鲁在1949年的一封信中这样阐述印度对西藏政治地位的认知及追求,“我们曾承认西藏在中国某种含糊的宗主权之下的自治。从法律上严格地说,我们不能否认这种宗主权。我们宁愿西藏自治,并与我们直接关涉,我们力争如此。”印度中央情报局(CIB)第一任负责人穆立克在回忆录中说,他深信尼赫鲁本人也希望“将来有一天,即使西藏不能完全独立,印度也能够帮助西藏获得半独立地位”。 1954年,中印两国签订《中印西藏地方交通通商协定》,尼赫鲁政府正式承认“中国西藏地方”。尼赫鲁在回答国会质询时曾对此无奈表示,“放弃的实际上是我们无法获得的,事实上也是已失去的”。参见John Kenneth Knaus, Orphan of the Cold War: America and the Tibetan Struggle for Survival, Public Affairs, 1999; 孙晋忠:“试论印度地区外交政策的理论与实践”,《南亚研究》,1999年第1期。尼赫鲁政府的诸多行为,如1950年反对中国出兵西藏、1956年对出访印度的达赖喇嘛与班禅喇嘛政治上区别对待并唆使前者搞独立、放任噶伦堡的“藏独”活动、1959年3月拉萨暴乱期间成为西藏分裂势力的传声筒、容留达赖集团和流亡藏人、助建“流亡政府”甚至支持藏人残匪武装对中国藏区袭扰、1963年正式对外成立“印藏特种边境部队”,等等,都是这种“缓冲区”理念熏陶下的一种条件反射。尼赫鲁之后,以西藏为缓冲区的迷思一直存在。正如对中印关系尤其是边界问题颇有研究的印知名学者卡·古普塔所坦言的那样:“在印度有一种思想认为,印度应当谋求重新将西藏变成印度和中国之间的缓冲国。这种思想现在仍很流行。”*[印度]卡·古普塔著,王宏纬译:《中印边界秘史》,中国藏学出版社,1990年,第82页。

1988年12月,中印两国关系迈上正常化轨道后,印度历届政府仍是基于“缓冲区”迷思而奉行“双轨政策”,既不公开支持“藏独”,但也不停止对“藏独”势力及其支持者、同情者提供生存空间、活动舞台与政治关照。其中值得一提的是,印度对西藏政治地位定性的不同表态最能反映这种“缓冲区”迷思。1959年3月拉萨叛乱前,印度政府曾公开承认过“西藏地区是中国的一部分”;但此后却一直反复宣称,“西藏是中国的一个自治区”,这一表态也见于1988年、1993年拉吉夫·甘地总理和拉奥总理的访华成果中。直至2003年6月,印度政府才在瓦杰帕伊总理访华期间签署的《中印关系原则和全面合作的宣言》里正式承认“西藏自治区是中华人民共和国领土的一部分”。这也是印度首次在政府间文件中申明此一立场。虽然前后表态只有几个字的差异,但却是一种质的飞跃。承认“西藏是中国的一个自治区”,重在从“自治区”这一政治概念来描述西藏与中国的关系,带有英印帝国时代的殖民痕迹,即只承认中国对藏拥有“宗主权”;承认“西藏自治区是中国的一部分”,重在从领域主权的概念来强调西藏的法理地位,即承认中国对藏拥有“主权”,且接受了中国对“西藏自治区”的地理界定,这与达赖集团的“西藏”概念大不相同。即便如此,印方在宣言草拟过程中,曾竭力反对中方提议的“西藏自治区是中华人民共和国领土的不可分割的一部分”,并称如中方坚持加上“不可分割的”,印方将拒签此份“宣言”。*唐璐:“揭密2003年中印两国西藏问题谈判内幕”,《国际先驱导报》,2003年6月30日。由此可见,印度对“西藏作为缓冲区”的迷思之顽固。

近几年,随着印度国内印度教民族主义甚至民粹主义的不断发展,以西藏作为中印“缓冲区”的念头再度在莫迪执政时期沉渣泛起。莫迪政府“打西藏牌”的力度与频率比1988年以来的印度历届政府都要大,如邀请达赖集团行政头目洛桑孙根出席莫迪总理就职典礼、在任总统正式会见达赖喇嘛并一同出席公共活动、推出“2014年藏人安置计划”、允准洛桑孙根到班公湖印侧插上“西藏独立旗”、让副部级的内政国务部长亲自陪同达赖喇嘛窜访“藏南”,等等。“西藏问题”在沉寂多年后开始频频冲击中印关系稳定性。不但莫迪政府毫无顾忌地“打西藏牌”,一些政府高官、统治精英甚至还再度提及西藏为印度“缓冲区”的梦呓。2017年7月19日,印度政党领导人、前国防部长穆拉扬·辛格·亚达夫(Mulayam Singh Yadav)在印度国会上提出,印度政府应该改变对藏政策。亚达夫称,印度接受西藏地区是中国的一个部分是“错误”的,现在已到了支持西藏作为历史上一个独立国家的时候了,因为它是两个大国之间的传统缓冲区。*“India Should Support Tibet’s Historical Status as an Independent Country: Former Defence Minister”, http://tibet.net/2017/07/india-should-support-tibets-historical-status-as-an-independent-country-former-defence-minister/.(上网时间:2017年11月7日)更有甚者,在达赖喇嘛2017年4月窜访达旺期间,面对中国方面的谴责,伪“阿鲁纳恰尔邦”首席部长佩马坎杜(Pema Khandu)非同寻常地宣称,独立的西藏——而非中国——才是印度在北面真正的邻居,称“中国无权告诉我们该做什么、不该做什么,因为它根本不是我们的邻居。”*“Arunachal Borders Tibet, not China: CM Pema on Beijing’s Protest over Dalai Lama”, http://www.hindustantimes.com/india-news/arunachal-borders-tibet-not-china-cm-pema-on-beijing-s-noise-over-dalai-lama-visit/story-cDE3x2Nl45uRz14YmMVQwO.html.(上网时间:2017年11月7日)

洞朗对峙只是莫迪政府这种“缓冲区”迷思的一种极端表现形式。莫迪政府的这种冒险行径背后显然有以维持洞朗“原生态”面貌作为一种“小缓冲区”的思想在作祟。一个原生态的洞朗显然要比中印边防基建“亲密接触”的洞朗更有利于印方减轻其“鸡脖子”情结。此外,在某种程度上,莫迪政府阻止中国洞朗修路也意在防止中不之间密切接触,防止两国关系快速迈上正常化轨道。印度担心,一旦洞朗处于中国更加有效的控制之下,不丹方面自然会放弃对洞朗的主权声索,会更易接受中方1996年提出的“以中段换西段”的边界争议解决方案。*1996年,中方表示愿将两国位于不丹北方边境的495平方公里土地,换取位于不丹西北方269平方公里土地,但洞朗并不属于中方认定的争议区。不丹国王曾于1997年有意接受这一“换地”方案,但后来翻悔。2000年,不丹方面正式提出洞朗的划界问题,并要求中方“慷慨”放弃包括洞朗在内的所有争议地区主权声索,对不丹展现大国的“慈悲”。中方反对不丹提出新议题,双方边界谈判自此陷入僵局。据不丹有识之士认为,不丹立场改变是印度压力的结果,尤其是将洞朗地区也纳入边界谈判是受印所迫。参见Manoj Joshi, “On India-China Himalayan Face-off, China may Just Have a Case”, http://indianexpress.com/article/opinion/on-india-china-himalayan-face-off-china-may-just-have-a-case-4735853/.(上网时间:2017年11月7日)在这种情况下,印度更难阻止中不关系的正常化进程。此外,考虑到中国在西藏腹地的基建速度,以及深受中国前几年南海吹沙填海工程的刺激,印度担心,不丹作为“缓冲区”的功能将迅速被中不之间的物理联通所冲淡甚至剥夺。在某种程度上,印度历届政府乐见不丹追求原生态的“幸福指数”,其实也是“缓冲区”理念在印度对不丹外交政策上的一种体现。印度乐见不丹继续处于封闭状态,也有意以不丹作为中印之间的一个小缓冲区。

除了执念于将西藏作为中印间的“缓冲区”,印度也执念于以喜马拉雅山为中印间的“天然屏障”。当意识到新中国和平解放西藏的意志与步伐难以阻挡之后,尼赫鲁政府加快扎紧“喜马拉雅山篱笆墙”步伐,先后与锡金、不丹、尼泊尔、阿富汗、缅甸等国家签订了“和平友好条约”,加强北部以喜马拉雅山为主体的“天然屏障”的安全系数。与此同时,尼赫鲁政府不断在边境地区推进蚕食中方领土的“前进政策”,坚持单方面且以最高分水岭为唯一标准来划定中印两国边界走向。“前进政策”最终触发了中国政府1962年的“对印自卫反击战”。尽管中国军队在“自卫反击战”中大获全胜,但最终还是主动退回到1959年9月上旬的边境实控状态。新中国第一代领导人之所以这么做,一定程度上也是照顾了尼赫鲁政府的以喜马拉雅山分水岭为“天然屏障”的心结。在中印20世纪50年代仍处“蜜月期”时,为了照顾尼赫鲁政府的“缓冲区”情结,中国甚至迟迟不派大使前往尼泊尔。

1962年中印边界冲突之后,为了维持喜马拉雅山“天然屏障”的自然功能,印度边防部队利用中方“后撤20公里”之际,不断占据边境地段的海拔较高地势,以对中国边防形成居高临下的军事与心理优势。具体到洞朗也是如此,印度之所以一直强烈支持不丹对华提出以巴塘拉-沈久拉一线为中不边界分水岭,就是因为这一分水岭相对吉姆马珍雪山一带较低一些,有助于印度完全控制吉姆马珍雪山一带,从而对中方形成更大地势优势。*1890年《中英会议藏印条约》明确规定吉姆马珍雪山为三国交界点,但随后英国殖民者以及后来的印度人均认为这一划界“不科学”,需修正。但由于重谈条约不现实,于是他们就采取通过绘制地图来修正的卑鄙做法。这也是后来印度人以及在印度鼓动之下的不丹人主张洞朗存在争议的重要依据。但条约就是条约,国际法也“禁止反言”。参见张永攀:“中印及第三方史料证明:印非法越界狡辩不值一文”,《环球时报》,2017年8月3日;傅泰林:“洞朗高原的危局”,《联合早报》,2017年7月29日。经过长达半个多世纪的建设,印度在边防一线已形成对华明显军事优势。显然,印在边防一线的这种对华压倒性军事优势也助长了莫迪政府此次制造洞朗对峙的“底气”与冒险心态。

第二,“曼荼罗”外交观。印度安全战略思想具有悠久的现实主义传统。其中,以远交近攻为核心的“曼荼罗”思想的影响深远。早在公元前4 世纪末,孔雀王朝开国宰相考底利耶(Kautilya) 提出了著名的“曼荼罗”(Mandala)外交观理念,并影响至今。

“曼荼罗”是佛教术语,常指“圣贤集会之地,万德交归之所”的坛城,之后逐渐演化为印度哲人对宇宙结构的想象。“曼荼罗”理念在国家关系或国家对外战略中的应用源于考底利耶在《利论》中的论述。依据考底利耶的理论,一个国家及其邻国犹如“曼荼罗”的一系列圆圈。在各层圆圈中,一个国家最直接的邻国总是被视为敌人,而紧邻着的外圈,即敌人的邻国则被视为朋友,依此类推。在这个“曼荼罗”体系中,所有国家都面临类似的安全困境,处处危机四伏,信奉“弱肉强食”法则。距离最近的邻国最可能构成现实或潜在的威胁,同该邻国相邻的另一个国家则可能成为盟友;依次外推延展,紧邻盟友的国家可能是非友好国家或战略对手的盟国,再接着又是友好国家或友好国家的盟国,最终形成一个战略盟友和对手层层叠加的地缘战略圈。该思想将地理距离远近作为判断敌友亲疏的依据,具有明显的地理决定论倾向和现实主义色彩。因此,“曼荼罗”外交理念的核心要义就是远交近攻的邻国圈理论。考底利耶还提出了一系列对策以应对上述挑战:和平共处(在国力不济时奉行)、战争(在实力占优时主动攻击)、中立(在自身将强未强之时,使敌人无法伤害自己的明哲保身之道)、紧逼(通过高压政策,不战而屈人之兵)、联盟(寻求他国保护)、双重政策(与一国交好的同时与另一国交战)。“曼荼罗”体系给印度外交战略带来了诸如“印度中心论”“远交近攻”“以邻为壑”等观念。

“曼荼罗”理念对印度独立后的大国外交、区域外交影响明显,主要体现在两大方面,即针对美苏战略拉拢的“不结盟”政策和强行干涉南亚其他国家内部事务的外交。独立后印度周边外交的指导思想之一是,要么以邻为敌,要么臣服邻国,要么远交近攻。印度对巴基斯坦奉行军事强压政策尤其是通过1971年第三次印巴战争肢解巴基斯坦、1987~1991年出兵斯里兰卡“维和”、1988年出兵马尔代夫实施“仙人掌行动”、数度封锁内陆小国尼泊尔、从冷战期间的联苏抑华到现如今与美日的战略走近,如此等等,这一系列外交政策中都有“曼荼罗”思想的影子。据不完全统计,印度独立后同邻国打了5场战争,1949~2001年间介入区内军事冲突49次,其中20次发生在1980年以后。*参见随新民:“印度的战略文化与国际行为模式:印度战略文化和国际行为模式:基于争论的案例分析”,《国际问题研究》,2014年第1期,第54~70页。

对于莫迪政权而言,保护南亚免受“外部威胁”是其印度外交与安全政策的重中之重。一方面,莫迪政府高度重视周边外交尤其是南亚外交。莫迪总理前所未有地邀请所有南亚国家领导人前来参加其就职典礼,在不到两年的时间里,莫迪总理旋风般地完成了对所有南亚国家的访问。三年多来,莫迪总理的南亚外交高开高走,力度之大与频率之高系印度独立建国以来之史所罕见:就职后的第一次出访即是到不丹;两度造访尼泊尔,且是印总理时隔17年第一次对尼访问;两度出访斯里兰卡,且是印总理时隔28年对斯回访;访孟期间解决了困扰印孟关系长达四十余年的“飞地”问题;出人意料地在访问阿富汗的归途中突降拉合尔参加巴基斯坦时任总理谢里夫生日及其孙女婚礼。通过这些访问,莫迪政府努力将边缘邻国尽量纳入印度战略统一体之内,并成为其有机组成部分。

但另一方面,莫迪政府对于忤逆印度旨意或“善意”的邻国则施以高压、遏制、孤立等政策。莫迪政府的“治巴”政策最能说明问题。2016年4月以来,印控克什米尔地区持续流血骚乱,巴基斯坦公开指责印度,加之2016年1月和9月两起印度军营遭遇跨境恐袭,莫迪政府从初期的对巴示好转向奉行“远交近攻”政策,全方位打压巴基斯坦。经济上,莫迪推进排巴的次区域合作进程:在南亚东部,印度大力推进“四国公路计划”(BBIN)*2014年6月,莫迪总理在访访孟加拉期间首度提议建设连接印度、孟加拉、不丹和尼泊尔的“四国公路计划”(BBIN),允许机动车在四国间自由往来。2016年9月,印政府批准10.8亿美元用以修建并改造联通孟加拉、不丹和尼泊尔三国间总长558公里的公路设施,计划2018年完工。届时此公路将有望增加南亚区内贸易六成,南亚与世界其他地区间贸易也将因此增加三成。然而,不丹政府以保护环境为由拒绝参与这个公路修建计划,令印错愕不已。参见Rupesh Dutta: “Centre Approves $1 Billion Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Road Connectivity Project”, The News Minute, Sept. 18, 2016.、“环孟加拉湾多领域经济合作组织”(BIMSTEC)*“环孟加拉湾多领域经济合作组织”( BIMSTEC)成员包括孟加拉、印度、缅甸、斯里兰卡和泰国。莫迪对此次区域合作非常重视。2016年10月印度果阿金砖峰会期间,莫迪总理利用主场外交优势,第一次搞了一场金砖国家和BIMSTEC成员国的对话峰会,有意抬升这一由印度主推的次区域合作机制。次区域合作;在南亚西侧大力推进印度—伊朗—阿富汗三国运输和过境走廊建设,并与“国际南北运输走廊”(INSTC)*“国际南北运输走廊”于2000年9月启动。它最初计划把印度、伊朗和俄罗斯连接起来,以便建立从印度到欧洲的多模式(轮船-铁路-公路)联通网络。后来土耳其和其他中亚共和国也加入。2011年4月,成员国正式启动多模式运输协议。2014年8月,走廊建设成员国进行了一次多模式运输预演。2015年9月起,阿曼、伊朗和各中亚国相继批准了运输和海关协定。印度2017年初批准加入多模式运输协议。相连通,形成一端连着南亚,另一端连着欧洲的贸易网络*“Remarks by Prime Minister at Chabahar Connectivity Event”, http://www.mea.gov.in/Speeches-tatements.htm?dtl/26838/Remarks+by+Prime+Minister+at+Chabahar+Connectivity+event+May+23+2016.(上网时间:2017年11月7日)。不仅如此,莫迪政府还以巴涉嫌支持跨境恐袭为由,拉上阿富汗、孟加拉和不丹三国一道拒绝参加原定于2016年11月9~11日在伊斯兰堡召开的第19届南盟峰会,从而将这个所有南亚成员都参加的唯一地区合作机制置于停摆状态,以进一步孤立巴基斯坦。外交上,在地区与国际多边场合,莫迪政府竭力将巴妖魔化为“支恐国家”,不时予以敲打甚至“羞辱”,并顺带污化中巴关系甚至中巴经济走廊建设。安全上,莫迪政府更是对巴多管齐下,有意在巴制造“可控冲突”与“可控危机”,如莫迪总理2016年8月15日在印度独立日讲话中首次宣称印要插手巴俾路支省和北部地区的“人权”问题,2016年9月印控克什米尔的乌里军营遭遇恐袭后,印军声称对巴实施了“外科手术式打击”(巴军方对此始终予以否认)。由此可见,当前印巴紧张局势带有莫迪政府失望之余的某种故意与渲染,是“曼荼罗”思想中的“以邻为壑”“远交近攻”等策略的具体实践。

同样,这种“曼荼罗”思想显然也深刻影响了印度对华政策。从冷战期间的联苏抑华到眼下与美日的战略互动,均透出印度深得“曼荼罗”思想中的“以邻为壑”“远交近攻”的外交理念。具体到洞朗对峙,印度“应不丹皇家陆军邀请”出兵,其思想根源也正是“曼陀罗”思想的作祟,即边缘地带要么成为印度战略统一体的一个有机组成部分,要么成为印度遵循“曼荼罗”理念而予以打击、遏制的对象。

第三,“婆罗门至上”世界观。“曼荼罗”外交观、安全观等思想若从深处挖源,又与印度统治精英的“婆罗门至上”的世界观密切相关。

“婆罗门至上”是一种以“印度天命论”为核心的婆罗门等级世界观,缘于印度独有的种姓制度。根据印度教教义,印度传统社会以高低种姓划分为基本特征,民众被基本划分为婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗四大种姓以及贱民阶层,所有人应该遵循其出身和天职来行事。处于种姓金字塔上层的婆罗门等高等种姓在接受教育、就业机会方面享有天然优势。种姓制度是印度教的思想基础,“种姓决定了人们宗教和世俗文化生活的模式,规定了社会集团的心理特征,并发展了社会隔离和高低关系细微的教阶金字塔。”*尚会鹏:《种姓与印度教社会》,北京大学出版社,2001年,第2页。这一制度对印度的社会精英影响深远。人生而三六九等、职业世袭、高级种姓对低级种姓的绝对文化处置权、低级种姓对高级种姓的绝对臣服等等,这些思想在印度社会精英中根深蒂固。对于印度社会精英而言,即便他们已接受了现代化教育,且深受西方思想熏陶,这种基于种姓制度的思维惯性及其本身所蕴含着的阶层权益也会持续影响他们在政治上的决定,种姓背景仍然是决定性因素。

“印度天命论”既是印度认识世界的起点,更深刻影响了印度独立后历届领导人的安全及外交思想。在印度精英阶层看来,“印度应居于世界等级结构的最高层”,*George Tanham, “India’ s Strategic Culture”,The Washington Quarterly,Winter, 1992,p. 130.就像国内种姓制度中的婆罗门一样高高在上。尼赫鲁总理明确表示,“印度以它现在的地位,是不能在世界上扮演二等角色的。要么做一个有声有色的大国,要么就销声匿迹”。*[印度]贾瓦哈拉尔·尼赫鲁: 《印度的发现》,世界知识出版社,1956年,第57 页。在尼赫鲁看来,印度的国际地位只能与像美国、苏联和中国这样的大国相提并论,而不是巴基斯坦这样的南亚地区性国家。*V. M. Hewitt, The International Politics of South Asia, Manchester University Press, 1992, p.195.而且,印度在世界舞台上的“一等大国”地位是与生俱来,而非通过后天争取或者他国恩赐而来,他国对此只需承认即可。由此,不难理解印度主流媒体与精英为何嘲弄小布什总统2005年3月的“美国愿助印度成为21世纪的世界大国”*Masahisa Fujita ed., Economic Integration in Asia and India, Palgrave MacMillan,2008,p.84.的许诺,因为印度本身就是一等一的大国。

“印度天命论”是分析印度安全和外交思想的逻辑起点。尽管独立后的印度历届政府和政治精英提出了花样繁多的思想和主张,但最终目的都是实现“印度天命论”中的世界“第一等级”国家地位。同时,这种基于种姓制度的“人生而三六九等”这一最重要特点,印度统治精英也倾向于认定国家也有三六九等。印度在地区层面奉行“印度至上主义”即是这一思想的实践。印度统治精英把印度自身看成是婆罗门身份,处在最高种姓的贵族地位,而其他国家则是低“种姓”的国家。鉴此,南亚周边国家都要服从印度决定,或至少尊重印度决定。印度甫一建国即以“大英帝国殖民遗产的天然继承者”(这显然是“婆罗门至上”世界观的一种履践)自诩,并理所当然地将其与过去的大英殖民帝国自比。独立后的印度对西藏地方政府要求废除历史上不平等条约及诸多在藏特权的粗暴拒绝,以及在与尼泊尔、锡金、不丹等邻国签订的“和平友好协定”里要求其内政外交服从印度国家利益需求等等,都是这种思想的必然体现。也就是说,在印度人看来,这些国家和地区“命中注定”就应围绕印度的战略目标进行自身国家发展的设计。

当前,随着美日等国对莫迪政府“打造新印度”的主动迎合,甚至不惜破坏现有国际规则与体制来迎合印度,莫迪政府的大国诉求日益非理性,这突出表现在急迫加入核供应国集团(NSG)的诉求上。一方面,莫迪政府并不想在《全面核禁止核试验条约》(CTBT)、《核不扩散条约》(NPT)上签字,不想其核武计划被缚手脚,但另一方面却又想享受这两个条约签字国的所有权益,特别是民用核能开发权益。这种要求国际社会对印“破例”照顾的心态很大程度上即是“婆罗门至上”思想作祟的结果,即自认高人一等、地位特殊,有享受破例之特权。近年来,美国等西方势力,出于牵制中国战略崛起的目的,对莫迪政府的“大国诉求”频频予以“例外”关照,不断催生莫迪政府在“大国诉求”上对华的非理性期待。中方一旦表态犹豫或坚守原则,莫迪政府即心生怨恨,中印关系也因而每每深受干扰。当莫迪政府将印“破例”加入核供应国集团日益视为印“大国身份”新标识时,中国对“先立新规再破旧制”的始终坚持令莫迪政府对华心生不满,视中国为其“大国崛起的挡道者”,继而导致战略失信在两国间滋生蔓长。莫迪总理执政以来,印度的“非理性大国诉求”对中印关系的干扰有时甚至超过了中印间的其他分歧与争端,折射出两国间的秩序之争已日渐尖锐。

这种“婆罗门至上”思想也是莫迪政府制造洞朗对峙危机的深层原因。莫迪政府实际上将印度对绝对安全的诉求凌驾于不丹的内政外交独立自主权之上,凌驾于中国发展边防、改善当地军民生产生活条件的正当需求之上。

第四,“门罗主义”南亚观。印度版南亚“门罗主义”的产生除有历史传统文化的原因之外,与其处所的地理环境与地缘优势也密切相关。印度地处南亚次大陆的中心,北面有喜马拉雅山,东西两侧分别是孟加拉湾和阿拉伯海,形成了一个自然的封闭的地理空间。特殊的自然环境一直被视为这片大陆天然的保护伞,也给予了印度人安全感。而且,在南亚次大陆,独立后的印度地处中心位置,其余南亚国家均分布在其四周。除阿富汗和巴基斯坦之外,印南亚邻国之间互不联通,客观上防止了南亚各小国联合对印局面的形成。

在印度看来,自己是南亚次大陆和印度洋地区的天然盟主,这片区域理所当然应为印度的势力范围;在该范围内,印度负有特殊的责任和义务维护地区秩序,其他南亚各国不应、也不能挑战印度的主导地位;同时,反对任何外部势力干涉该地区事务,该地区事务应当由印度处理。尼赫鲁早在印度独立前就指出,“门罗总统提出的门罗主义确保了美洲免受外来侵略近百年之久,现在到了将同样的门罗主义运用于亚洲国家的时候了。”*Tarik Jan ed.,Pakistan’s Security and the Nuclear Option, Islamabad: Institute of Policy Studies,1995,p. 153.独立建国后,尼赫鲁即开始在南亚地区实行“门罗主义”政策,将南亚事务视为印度的“禁脔”。

印度版“门罗主义”在尼赫鲁女儿英迪拉·甘地执政后愈发突显。1983 年,英·甘地总理提出了被称为“英迪拉主义”的印度版“门罗主义”。英·甘地公开表示,“印度不会干涉这一地区任何国家的内部事务,除非被要求这么做,也不容忍外来大国有这种干涉行为;如果需要外部援助来应付内部危机,应首先从本地区内部寻求援助。”*R. V. R. Chandrasekhar Rao,“. V. R. Chandrasekhar Raoolicy Stud,The Round Table, Issue 293,1985,p. 63.转引自李忠林:“印度的门罗主义评析”,《亚非纵横》,2013年第4期,第16页。在印度统治精英看来,南亚地区复杂的地缘政治和社会文化“迫使”印度不得不担负起“南亚的安全管理者”的角色。*P. Venkateshwar Rao, “ Ethnic Conflict In Srilanka: India’s Role and Perception”,Asian Survey, No.4,1988, p. 419.在这种思想影响下,南亚邻国越过印度而与非南亚国家特别是与北方大邻国中国打交道时,必然招引印度不快乃至报复。以中不关系为例,2012 年6 月,不丹繁荣进步党政府首相吉格梅·廷莱“出人意料地”与中国总理温家宝在里约热内卢举行了两国领导人有史以来的首次会晤。双方均表示,希望两国早日建交,两国边界早日划定。此次会晤引发印度精英阶层的恐慌,宣称这将给“印度敲响安全警钟”,因为中不之间的任何决议都将对印度具有重要安全意义,印度在邻邦问题上将面临一个“新的战略局面”。*Indrani Bagchi,“China’s Coziness with Bhutan Rings Security Alarm for India”, The Times of India, June 23, 2016.印度当然不会让不丹轻易“脱轨而去”。在2013年的不丹选举中,印度通过制造不丹选民恐慌的方式阻止日益近华的繁荣进步党连选连任,亲印的人民党在第二轮选举中逆袭成功。*在2013年5月31日举行的不丹选举首轮投票中,繁荣进步党得票率为45%,人民民主党得票率为33%,然而7月13日举行的第二轮投票中,人民民主党却赢得国民议会47个议席中的32席,繁荣进步党获余下15席。对于人民民主党逆袭成功,包括印度在内的各国媒体无一例外地指向了印度的干预。印度拥有干预不丹内政外交的一切手段,控制着不丹的经济命脉并提供安全保障。7月初,就在第二轮投票之前,印度政府决定削减对不丹的燃气和煤油补贴,结果导致不丹油气价格翻倍,人民怨声载道。出于对自身日常生活的担忧,选民最终务实地将选票投向了竞选期间不断发表对印奉行友好政策的人民民主党,不丹政府“亲近中国”的苗头终被掐断。

美日等国日益视中国崛起为其头号战略挑战,出于拉印制华的战略目的,不但对印度的南亚版“门罗主义”展现出少有的包容态度,甚至支持、鼓励印度在南亚次大陆至环印度洋地区担当“警察”、“净安全提供者”,替美站台补位,维持以美为主导的国际秩序。早在奥巴马时期,美国即将印度定位为“印度洋地区的净安全提供者”,甚至视印度为“亚洲再平衡”战略的“支点”*“India ‘Lynchpin’ for US Strategy in Asia: Panetta”, https://tribune.com.pk/story/390176/india-lynchpin-for-us-strategy-in-asia-panetta/.(上网时间:2017年11月8日);如今的特朗普政府大力宣扬“自由与开放的印太”概念,也意在让印度发挥战略支柱作用。美国的重要定位使印度统治精英相信,美国认同印度的南亚版“门罗主义”。

然而,令印度战略界日益担忧的是,近年来随着越来越多的周边国家积极参与中国倡导的“一带一路”建设,印度的“门罗主义”秩序面临着来自中国的巨大挑战。尽管中国与南亚八国中的五国接壤,且南亚的稳定与发展密切关系到中国新疆与藏区的稳定与发展;南亚许多国家多年来在南盟峰会上反复呼吁吸收中国为正式成员;中国藏文化跨越喜马拉雅南北山域,但印度将中国与南亚国家发展友好合作视为威胁,不但始终拒绝将中国视为“南亚域内国家”,更竭力阻止中国在南亚扩大影响。印度多年来在南盟峰会上阻挠中国以正式成员“入盟”,公开反对和抵制中国“一带一路”建设延伸进南亚,均在于努力维护印度在南亚的“门罗主义”秩序。

具体到洞朗对峙上,印度更倾向于认定,将洞朗地区纳入西藏边防建设规划之中是中国未来将不丹与西藏相互联通的第一步,因为就地形与生产生活便利性而言,洞朗基建未来势必会为洞朗对面的不丹牧民前来放牧提供更大便利。假以时日,这种相互联动甚或催生不丹政府和民众要求与西藏联通的呼声。一旦出现这种景象,加之中尼铁路跨越喜马拉雅山及中巴走廊建设,印度统治精英担心,印度在南亚的“门罗主义”秩序将在中国三路南下的冲击下土崩瓦解。

三、洞朗对峙危机对未来中印关系的影响

两月有余的洞朗对峙迫使人们不得不思考这样的问题,即“中印关系未来究竟怎么走?还能怎么走?”两国致力于“更加紧密的发展伙伴关系”的努力尚未走稳行远,两国间的地缘秩序竞争即已爆发。这无论如何对两国的崛起与民族复兴不是利好消息。这在很大程度上既关系到两国崛起大业的顺畅与否,更关系到地区乃至全球局势发展的稳定与否。

从根本上讲,洞朗对峙的发生是由于中印两国彼此战略失信与相互认知落差的结果,是两个新兴大国在毗邻地区秩序之争的一种突出表现。两国越崛起,两国利益重叠区域就越大,发生利益碰撞的几率也越大。客观上,由于中印两国综合实力差距越拉越大,在可预见的将来也难逆转,两国的地缘承压感明显不同。相较之下,综合国力较弱的印度对中国在南亚和印度洋地区影响力拓展的速度与广度日益深感不安。在“追求绝对安全”迷思和传统战略文化的多重催化下,印度方面的这种不安越来越明显地体现为印度国家安全观、威胁观、发展观及对外战略和安全合作机制建设所呈现出的对华敌视性,这种敌视性使中印在崛起征程中呈现出更多元、更突显的结构性矛盾,使两国关系陷入张力有余而合力日渐不足的窘境。

第一,两国战略目标诉求的排斥性趋强。不言而喻,在实现古老民族伟大复兴并成为全球性强国、富国等战略目标追求上,中印两国拥有超强的共性诉求。两国本应相互提携、砥砺前行。然而,两国互为毗邻的地缘现实使得任一方的强国梦都必然包括在对方邻近及周边地区的拓展影响与扩大存在,甚至寻求构建一种更加有利的新秩序。除非两国在共同毗邻地区就实现共享秩序达成战略性共识,否则,两国离“强国”目标越近,两国间的地缘冲突就越尖锐。对印度战略界而言,中国的“一带一路”倡议就是一种地缘战略,旨在“为中国构建一块陆海地缘政治疆域”(印度前外秘萨仁山语*Shyam Saran, “What China’s One Belt and One Road Strategy Means for India, Asia and the World”, https://thewire.in/12532/what-chinas-one-belt-and-one-road-strategy-means-for-india-asia-and-the-world/.(上网时间:2017年11月6日)),就是要在印度周边构建一个中国主导的新秩序,加强中国对印度邻国的影响力(印度知名战略家拉贾·莫汉语*C. Raja Mohan, “Network Is the Key: India must Ramp up its Internal Connectivity to Counter China’s Belt and Road Initiative”.),甚至就是“围堵”印度的升级版“珍珠链战略”;*印知名智库“政策研究中心”研究员布拉马·切拉尼称“一带一路”只不过是把中国围堵印度的“珍珠链”战略换了个包装。参见Brahma Chellaney, “China’s Indian Ocean Strategy”, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/06/23/commentary/world-commentary/chinas-indian-ocean-strategy/#.WgTIUlMdj3Q.(上网时间:2017年11月6日)对中国战略界而言,印度积极参与美日的各类双多边安全对话与防务合作,以及频频应和美国及其同盟体系以及部分东盟国家在南海问题上的“诉求”,并就所谓的“飞航自由”“基于规则的秩序”“负责任的经济活动”等频频发声,显然也是有意牵制中国崛起步伐。

第二,两国战略需求的互补性趋弱。一方面,中国倡导的“一带一路”建设正在打破传统意义上的所谓“势力范围”局限,这使得奉行“南亚门罗主义”及零和博弈思维定势的印度战略界看来,两国间的战略冲突将日益增多。另方面,中印综合实力差距的拉大不但减少了两国需求的互补性,反而增加了两国冲突的互疑性。在印度战略界看来,随着中国在向发达经济体看齐,原本基于“发展中国家”共同身份的合作动能明显弱化甚至异化。

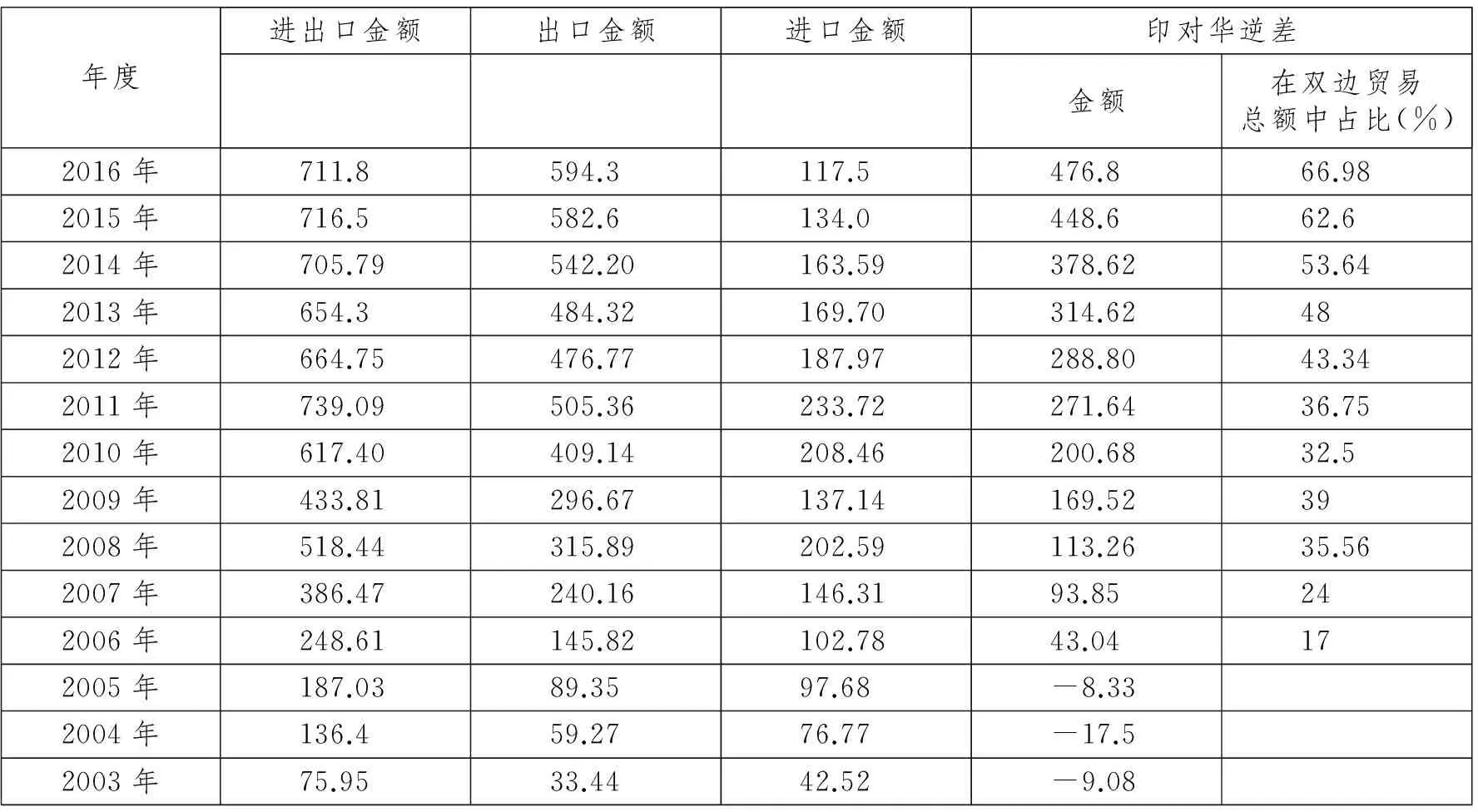

此外,两国经贸失衡日趋严重的现实也在妨碍两国经济互补性的挖掘利用。本世纪以来,中国从印度进口的主要产品一直是原材料和初级加工产品,尤其是铁矿砂、棉花、铜及制品等,印度优势产业如制药业、定制服务业和汽车零部件制造等领域对华出口一直较弱,而中国对印出口产品主要为机械与运输设备制造、电力设备、电子产品和零部件等,这也是中国的强势。随着中国近年来供给侧改革与产能调整的不断深化,中国自印进口的原材料逐年下降明显,而莫迪政府为增强其制造业能力与基础设施建设速度又不得不持续扩大对中国机械、电力、机床等大型设备的进口,这使得两国经贸关系进一步失衡。例如,2016年中印双边贸易额为711.8亿美元,但印对华逆差高达476.8亿美元,占双边贸易总额的66.98%(参见表1)。

表1 中印双边贸易额变化(单位:亿美元)

年度进出口金额出口金额进口金额印对华逆差金额在双边贸易总额中占比(%)2016年711.8594.3117.5476.866.982015年716.5582.6134.0448.662.62014年705.79542.20163.59378.6253.642013年654.3484.32169.70314.62482012年664.75476.77187.97288.8043.342011年739.09505.36233.72271.6436.752010年617.40409.14208.46200.6832.52009年433.81296.67137.14169.52392008年518.44315.89202.59113.2635.562007年386.47240.16146.3193.85242006年248.61145.82102.7843.04172005年187.0389.3597.68-8.332004年136.459.2776.77-17.52003年75.9533.4442.52-9.08

(资料来源:作者根据中国商务部每年的统计数据及每年的《中国统计年鉴》、《中国商务年鉴》自制表格。)

贸易失衡的一个直接结果就是,印度政府对中国产品的保护主义措施不断加强。自1992年成立以来至2016年上半年,印度商工部下设的“反倾销与税收总局”实施的320起反倾销案中,177起是针对中国的反倾销,占比54.6%,年均10起。2016年,印成为对华发起贸易调查最多的国家,高达21起;2017年1月9日~7月4日,印已对中国产品发起12项调查,数量仅次于美国。就在洞朗对峙期间,印度政府自2017年8月9日起对从中国进口的共计93种产品征收反倾销税,包括化学制品与石油化工产品、钢铁和其他金属制品、纤维和纱线产品、机械零件、橡胶和塑料产品、电动和电子产品、日用消费品,等等。同时,印度反倾销局对中国商品发起了40项反倾销调查。*“速查你的产品是否在列!印度称对93种中国进口产品征收反倾销税”,http://www.sohu.com/a/164815519_611309. (上网时间:2017年11月6日)此外,近两年受中印关系波动的影响,尤其是在今年洞朗对峙期间,印社会不时出现“抵制中国货”活动。问题的关键在于,经贸往来在两国关系中的“压舱石”作用不但不明显,逐年扩大的贸易失衡还不时成为中印关系的干扰因素。

第三,两国大国诉求的急迫性趋强。莫迪总理2015年8月15日在其独立日讲话中公开承诺将在2022年使印度成为一个发达国家;*印度前总统卡拉姆甚至公开宣称印度要在2020年“具备发达国家的必要条件”。参见:“National Awakening”, Address by Indian President to the Nation on the Eve of 60th Independence Day, New Delhi, Aug 14, 2006.同样,中国领导人也一再表明将在2020年全面建成小康社会。对两国领导人而言,“时间紧任务重”,对相互支持的期待也日益迫切。印度希望中国明确支持其“入常”和加入核供应国集团,因为这些都是印度成为世界级大国的标配;同样,中国将“一带一路”建设视为大国崛起的重要平台,期望与印度的发展战略实现对接。然而,一个不争的事实是,两国在对方的大国诉求上不但缺乏“相互提携”,反而互有怨怼。造成这种尴尬局面的重要原因是,印度政治上的大国诉求虽有求于中国,但其安全上的大国诉求却又往往以中国为防范对手,印度因中国而动的战略部署也日益增多。这一矛盾显然是中印关系的一大干扰。可以想见,随着印度崛起步伐的加快,印度的大国诉求甚至有可能取代其安全和领土的考虑而成为其对华政策的基本出发点,中方对印大国诉求的任何“怠慢”都会触发印方对中国的不快与误解。洞朗对峙危机充分表明,莫迪政府治下的印度对华安全防范需求已超过了对华发展合作的需求。危机化解后,印度与美日安全互动频率加快、强度加大正兆示着中印两国关系未来发展的某种不良趋向。

第四,分歧管理的可控性趋弱。尽管中印之间对话机制众多,尤其是在边界问题上两国间存在着从边防军国旗对话到边界问题总理特别代表对话、副外长级战略对话等多层次对话机制,甚至有“互不构成威胁”这样的反复承诺,但洞朗对峙还是发生于光天化日之下。这表明,两国分歧管控机制关键时刻似乎并没能发挥作用。这场危机的一个重要启示就是,两国领导层保持关系稳定与沟通畅通至关重要,双方要努力让“高层引领”继续成为中印关系稳定的最大保障。

总之,上述四种趋向在很大程度上降低了中国与印度在国际体系中的同质性、共通性,增加了竞争性、排斥性,从而导致中印战略合作面临“动力不足”的问题。两个互为毗邻的大国之间存在这样或那样的问题本属正常,并不可怕,可怕的是不能正确对待这些分歧、不能设法避免其再度发生。莫迪总理2017年初在“第二届瑞希纳对话会”上发表的主题演讲中也称,“两大邻国之间有些分歧并非不正常,关键要相互尊重彼此关切”。*“Differences are Natural but must Respect Each Other’s Concerns: Modi on China”, http://www.asianage.com/india/all-india/170117/world-needs-india-to-rise-as-much-as-india-needs-the-world-modi.html. (上网时间:2017年11月8日)言犹在耳,而且中方在修路之前两度知悉印方,以尽“尊重彼此关切”之谊,但洞朗对峙还是令人遗憾地发生了。此次危机影响恶劣,可能将双方几十年稳定关系的诸多努力付之一炬。王毅外长之所以强调双方要确保两国关系“不脱轨、不对抗、不失控”这一底线要求,恰恰表明了中方高层对中印关系未来发展心存隐忧,担心洞朗对峙类事件频发,不断干扰两国关系大局稳定,并最终冲击两国民族复兴大业。

厦门金砖峰会期间,习近平主席在会见莫迪时强调,中印两国要“龙象共舞”而非“龙象恶斗”;莫迪则回应称两国关系能够实现“1+1=11”的政治效果。然而,中印关系要想真正做到这一点,双方尤其是印度方面要变革思路,用心经营,不能听任中印关系继续“漂移”。习近平总书记在中共十九大报告中指出“世界正处于大发展大变革大调整时期”“国际力量对比更趋平衡”,国际大环境的这种变化为中印两国崛起提供了难得的战略机遇期,两国本应团结协作,抓住机遇,乘势而为,共谋崛起。作为两个几乎同时崛起的发展中国家,中印互为镜子。只有双方始终坚持“中印互为发展机遇”“中印互不构成威胁”这两大基本原则,始终坚决抛弃零和博弈思维,并努力尝试在两国利益交汇区共建“相互尊重、合作共赢”的共享秩序,中印之间类似洞朗对峙这样的危机方能避免。○

作者介绍胡仕胜:中国现代国际关系研究院南亚东南亚及大洋洲研究所所长、研究员、博士、博导,长期从事南亚问题和涉藏问题研究。

孙茹)