一部与约旦有关的三幕剧

2017-12-26撰文远风男男摄影sarah一直在路上署名除外

撰文_远风男男 摄影_sarah一直在路上(署名除外)

一部与约旦有关的三幕剧

撰文_远风男男 摄影_sarah一直在路上(署名除外)

第一幕 生命与时间

阿波穿着短裤坐在木舟上。和船夫谈好的价钱是20JOD(20约旦第纳尔约188元人民币)出一趟海,航行时间45分钟,他唯一的要求就是在红海里游个泳。

摄影_远风男男

摄影_远风男男

船夫和弟弟将攀达与我拉上船的时候,我看到阿波眼睛里闪烁的光芒,双手叉腰做着深呼吸。看来他期盼这次“裸泳”很久了。他向我俩吹起了挑逗的口哨,“Hello,My Ladies!”他又碎碎念起口头语,语气可以用《老友记》里Joey的“How you doing?”来脑补。

26摄氏度的气温,我们不敢轻易下水。攀达和我只好默默地看着阿波用妖娆的姿势在亚喀巴湾清澈的海水里翻腾。我的要求是看到日落。下午五点钟,正是夕阳正好的时光,渔船们纷纷收网靠岸,一轮满月悄悄挂在东边,我看了一眼手机,农历十三。本来管家是要带我们去看星星的,可是恰逢农历十五,皓月当空,明澈的夜空中,除了几颗极为明亮的星,其余什么都看不到。

在沙漠里,贝都因人只看日升月落与浩瀚繁星,时间对于他们而言是一片虚妄。分针秒针走过的环不叫时间,太阳东升西落绕过的圈,才叫日子。他们用最传统、最朴素的方法,计量着游走于生命的过往。

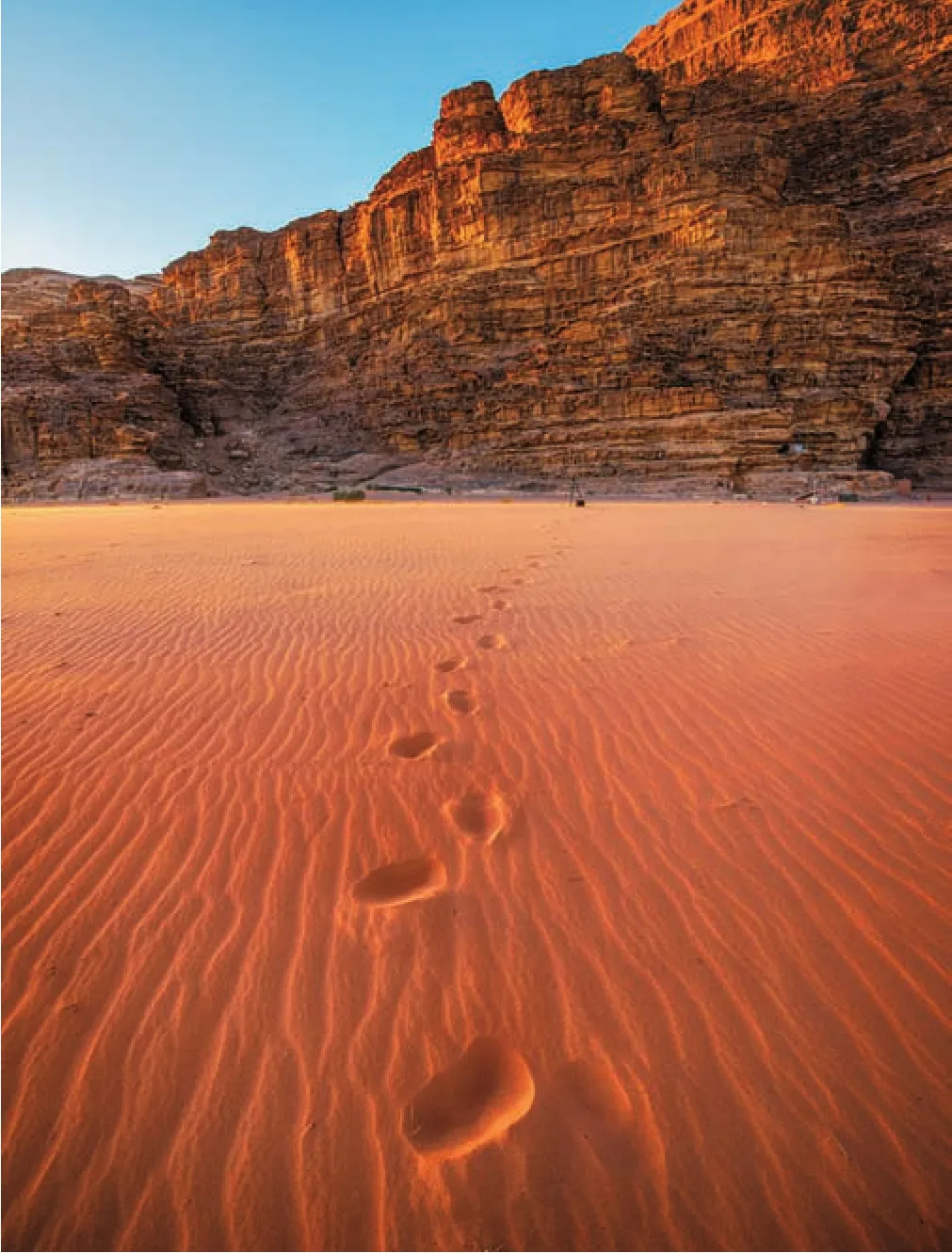

日落时分,我坐在礁石上看夕阳,阿波兴奋地朗读着《孤独星球》里关于瓦迪拉姆(Wadi Ram)的介绍,在这美景还未完全令我烦腻之前,我决定屏蔽掉他的声波,沉浸在一片只有风声的寂静里。瓦迪拉姆,还有一个更为浪漫的名字叫作“月亮峡谷”。

突然,一个男人闯进视线,他在一片平整的沙地里踩出一个心形图案。这片寂静,被一旁女子的笑声打破。我扭过头去看看那一脸幸福的女人——幸福,没错,女人幸不幸福,只要从笑容里就可以辨别出来。我猜他们在热恋。而那个正在“搞破坏”的男人,此时正在心形里踩出他们名字的缩写。

我对那个女人说,我给你们拍一个合影吧,有沙漠、有日落、还有你和你的男友以及他献给你的一片心。一旁的阿波一定是羡慕坏了,因为在那之后,我很久没有听到他发出朗读《孤独星球》的声音。

在自然的生物钟里,一切生命都显得那般渺小孱弱,他们很轻易地被所谓的风霜雨雪和无限循环的晨更昏替磨蚀。生命稍纵即逝,所以自然总是看似特别伟大,时间总以浩渺著称。

我笑,不要忘了生命也可以水滴石穿。坦克成为鱼群的庄园,星空成为贝都因人的路灯,沙漠也只是眷侣拍照的背景而已。那些看似已经死去或是万年不变的景物,就这样被生命附上了脉息,一点一点地变化着。它们只是生命的一段章节,时间反倒成为了它们的过往。

第二幕 征服与上帝

阿波的声音又传来了,这一次是攀达要求他朗读的。在这片叫作瓦迪穆萨(Wadi Musa)的山谷里,如果没有《孤独星球》,恐怕谁也读不明白这一片先是被人类雕琢再是被风雨洗蚀的山谷中的石壁。

这片红色山谷有着极为动听的名字——佩特拉(Petra)。佩特拉的地理位置很特殊,先是一段1.5公里的狭长隧道,最宽处尽容两辆马车并排行驶,到达那个久负盛名的卡兹尼神殿,再往前走约200米,则是一片开阔的山谷。此地易守难攻,一夫当关万夫莫开,是公元前4至2世纪纳巴泰人的首都。纳巴泰民族因贸易往来一度昌盛了几百年,他们选址瓦迪穆萨,开山凿石,创建了一个属于自己的雄伟国度。

我不得不感慨自古以来都是一将功成万骨枯,面对这样一扇顺着山体切割平整,并雕凿出了石龛、神像、廊柱、屋檐、阶梯等一系列装饰花纹和必要的房屋结构的“山墙体”,不知要花费一个国家多少人力、物力、财力和时间来完成。一个国王为展现邦国实力,让子民臣服,以征服更多的奴隶与土地,真是不惜一切代价修宫筑殿!

佩特拉坚挺了上千年,即便裸露在空气中、任由风雨侵蚀,依然形态清晰可辨。大可估量得出这建筑在建造之时有多繁华,这个国家曾经有多繁荣。这些随山势刻琢的门廊与雕塑,虽已被风化成断壁颓垣,曾经的精致程度,依旧从线条中历历可见。

原来国王都喜欢穷奢极欲,从古至今。

被强大的罗马帝国接管后,这个种族便突然消匿了,取而代之的是欧洲鸡血般自由与开放的文明之风,侵染着黎凡特的性格,吹进这幽深的峡谷之中。

国王们都沉溺于这种权利争逐的游戏:用一种文明替代另一种文明,被替代的文明又渗透其中,经由岁月的磨洗相互碰撞交融。

阿波和攀达站在杰拉什(Jerash)遗迹的水池上,手忙脚乱地摆着各种造型让我拍照。在通天的石柱旁,这两个人只有芝麻粒一般大小。一旁贩售纪念品的当地人终于看不下去,亲自指挥他俩的肢体。在他的摆弄下,这俩人的造型才开始凹得有模有样。

站在佩特拉神庙的废墟上,我看到一只蜥蜴缓慢地爬上廊柱。它左瞧瞧右看看,安然地享受着毒烈的日光和燥热的山风,在它对面的某个国王为自己修建的陵寝早已面目全非。神奇的是,从它的角度望去,整座佩特拉尽收眼底。

埋在尘土中的杰拉什古城,早已不是那个盛极一时的罗马城邦,而那些生长在石缝中的芒草,低调地宣告主权——经由几个世纪的日月轮转春秋更替,它才是真正的主人。

征服就如那只蜥蜴,你看它匍匐在地,却能俯视整座佩特拉古迹。征服就像那些纤细的芒草,你看它不声不响不慌不忙,却开遍整座古城。

第三幕 童真与白糖

黄皮肤黑眼睛的东亚面孔对约旦的成年人来说见怪不怪,对于小朋友倒是十分新鲜。一群刚放学的小学生从我们身边跑过,躲在街边的角落里静静地等着我们走去,当再次擦肩而过的时候,他们会用大眼睛直直地盯着我们看。

我冲他们挥手、微笑、拍照,他们也笑,而且一遍一遍地跑过我身旁、停下、朝我看。果然,他们在我的镜头前是放松的、自然的、不回避的。这就是我喜欢小朋友的原因,那些最清澈的眼眸和最纯真的笑容被我永远地定格在安曼的街头。

阿波从包里掏出从家带来的普洱,邀请我们的约旦朋友以及他的同伴一起品尝。攀达修习过茶艺,自告奋勇为大家沏茶。

对于一帮贝都因人来说,在沙漠里看中国姑娘沏茶就像在观赏一场演出,这种精神上的饕餮盛宴,可以如雨水般滋润他们干燥的生活。温杯洗茶冲泡醒茶,充满仪式感又极富优美的动作一气呵成。他们看得出神,甚至当金黄色的茶汤缓慢并均匀地倒入茶杯里时,居然忘记了品尝。直到阿波把茶杯端起示意,他们才胆怯地将双手从紧并的大腿间抽出,在袍子上摩擦掉手中的汗与泥,拿起这经由三种容器才流进杯中的、充满了更为东方味道的普洱,端至眼前。在茶水入口前一秒,约旦朋友终于忍不住内心的疑惑问道:“没有糖吗?”

“中国人喝茶不加糖的。”阿波笑道。我瞬间回忆起早先午饭后的一杯掺杂着浓郁生姜气味的红茶,甜到忧伤,逆光看时,一层还未化开的白糖铺在杯底,正在溶解的糖水像青烟一样袅袅上升,消失在杯中。估计是被殖民的缘故,约旦哈西姆王国的子民至今还沿用着英国人喝茶的方法:一杯香喷喷的红茶偏要兑得像饮料一样甜。

在我们充分讨论和一致认定下,总结出大概是因为沙漠中食物和水源的长期匮乏,这种糖浆般的姜味茶水可以满足身体中水分与养分的需要,并且不容易散失。穆斯林不喝酒,这种能量饮料也就成为他们款待客人的最佳饮品。

沙漠里的约旦人很是热情,不只因为我们是客人。约旦朋友告诉我们,因为西方媒体近来总是宣扬中东的复杂形势,约旦的旅游业因此大大受挫。“原本沙漠是外国人最爱来的地方——这里曾拍过很多电影。可是现在,几天也揽不到一单生意。他们,”他指指同伴,“很是无聊。”

好奇怪,他的用是“无聊”,而不是“愁苦”“愤懑”“怨怼”这样极端情绪的词汇。我细细看这些久居沙漠的人,他们的英语不太好,我们互相交流大多需要用手或肢体比画。他们的餐食很单一,鸡肉、番茄、黄瓜和面饼,仅此而已,但做得很好吃。他们的生活更是简单,白天带着游客逛逛沙漠,晚上指着天空聊聊星辰,该做饭的做饭,该开车的开车,该喂骆驼的喂骆驼,按时做做礼拜,定点吃饭睡觉,各司其职互不打扰。

我们驻扎的营地外围垒了一圈石头,沙漠里凡是扎营的地方,旁边都会用石头垒起来。我笑称他们是垒了个栅栏。约旦朋友说,这是当地的规矩——石头以内是私人地盘,不可闯入,陌生人必须要由部落的人带进去才算自己人。这里的人们就是用这种口口相传的规矩相互约束着。

“有个信仰还是好,”攀达小声嘀咕,“至少会有所畏惧。”我点点头。

晚上九点,贝都因人冲着麦加的方向做礼拜,他们认真地诵念着祷告词。在这些粗糙的面颊和浓密鬓须掩盖下,藏着一颗安于现世、纯美如糖的心灵。

次日凌晨,我们骑着骆驼往沙漠腹地走去,据说那里可以看到不一样的日出。我拖着还未清醒的身体在沙漠里晃荡,约旦朋友端给我一杯依旧甜如饮料的红茶。

TIPS

1.约旦当地使用第纳尔,中国无法兑换,可以先在国内换好美元再去当地兑换第纳尔。1约旦第纳尔约等于9.5元人民币。

2.约旦对中国公民开放落地签,入境时需出示护照和当天入住酒店地址。建议提前购买JORDAN PASS(约旦通),它包括了约旦40多个景点的门票和入境签证费,十分划算。

3.约旦气候干燥,日照强,尘土多,需要准备口罩或是薄围巾一类物品捂住口鼻,尤其是进入沙漠地区,可防晒防尘。