沙滩林场人工粗枝云杉林群落结构

2017-12-23付作霖徐德才李丹春

赵 栋,付作霖,徐德才,李丹春,齐 瑞,齐 昊

(白龙江林业管理局 林业科学研究所,兰州730070)

沙滩林场人工粗枝云杉林群落结构

赵 栋,付作霖,徐德才,李丹春,齐 瑞,齐 昊

(白龙江林业管理局 林业科学研究所,兰州730070)

以白龙江林区沙滩林场采伐后进行人工造林恢复植被的典型模式——人工粗枝云杉林为研究对象,采用典型取样法,对研究区域内分布于低、中和高海拔的粗枝云杉林进行了调查研究,分析了其群落结构特征。结果表明:(1)沙滩林场人工粗枝云杉林成分群落结构较为简单,灌木层、草本层的结构参数均与乔木层的结构参数呈负相关关系;(2)区域内粗枝云杉林个体植株集中分布于低高度级与小径级范围内,多属幼龄林。且受立地条件的影响,低、中、高海拔粗枝云杉林树高、胸径表现出较大的差异,中海拔的粗枝云杉林长势优于低海拔和高海拔的云杉林;(3)人工粗枝云杉林初植密度偏大,且大多为纯林,森林结构不稳定,这制约了区域林分的结构优化,为沙滩林场生态公益林的持续发展带来一定的不利影响。

人工粗枝云杉林;群落结构;植被恢复;沙滩林场

人工造林恢复植被是指在采伐迹地、火烧迹地或者在宜林地,通过人为方式在技术上要求根据林木生态适应性和生长发育规律进行科学植树造林活动。人工造林是扩大森林资源、改善生态环境和加快植被恢复等矛盾的主要途径之一[1-2]。人工造林恢复植被不仅可以提高森林生态系统的生态服务功能,也是我国林业建设中的一项重要的森林培育措施[3-5]。白龙江林区沙滩林场作为天保工程及生态恢复的重点区域,由于前期的采伐,植被退化与森林更新困难并存,植被恢复难度较大,从而形成大量低效生态公益林分,因此,制约着“三北”和长江中上游地区等重点防护林体系建设及天然林保护工程建设的根本性问题之一,沙滩林场人工造林与恢复重建,是长江上游地区森林发展的重要而艰巨的任务之一[6]。尽管目前我国针对人工造林有较多的研究和实践,也总结出一些技术措施与经验,并在生产实践中得到了积极推广,但多数研究与实践都集中在长江中上游防护林建设区[7-8],主要集中在川西亚高山,而针对白龙江流域不同人工造林技术和模式研究尚不多[9-11]。白龙江林区作为天保工程的典型生态公益林,是甘肃省最大的林区,采伐后主要造林树种以粗枝云杉(Picea asperataMast.)、油松(Pinus tabuliformisCarr.)、樟子松(Pinus sylvestrisL.var.mongolicaLitv.)为主。由于受自然条件、营林技术等多方面原因的影响,目前大部分人工林表现出生长停滞,树体老化,形成了大量低效生态公益林[12-13]。本文通过对沙滩林场人工造林恢复植被的典型模式——人工粗枝云杉林群落的层次结构、胸径结构、树高结构等群落特性的研究,评价粗枝云杉林群落结构的基本特征和环境适应性,为沙滩林场生态公益林的结构调整、森林质量和功能提升及物种多样性的增加提供理论依据[14]。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

沙滩林场隶属甘肃省白龙江林业管理局舟曲林业局,位于甘肃省甘南藏族自治州舟曲县武坪乡境内,白龙江中上游支流拱坝河流域。地理坐标为东经104°02′15″—104°22′05″,北纬33°34′10″—33°46′25″,北与憨班林场毗连,东接茶岗林场,南与四川省交界,西邻迭部县,属岷山山系,境内海拔1 790~4 536 m,南高东低,地势陡峻,沟谷峡窄,高差悬殊,属深度切割的高山地貌。年平均气温4.3℃,最热月份7月,平均气温20.8℃,最冷月份1月,平均气温-13.3℃。年平均气温11.5~0.9℃。年均无霜期96.7 d左右。年均降水量951.0 mm,多集中在7-9月份,年均蒸发量918.8 mm。空气相对湿度82%。年均日照时数1 398.4 h,日照率32%,土壤为山地棕色森林土[15]。

白龙江林区沙滩林场是甘肃省“三北”防护林体系工程及天保工程的一个重要组成部分。沙滩林场东西长约24 km,南北宽14 km。该场天然林保护面积24 228.7 hm2,人工累计造林面积7 674.8 hm2,最大年龄40 a,区内常见的造林树种有云杉、油松、樟子松、华山松(Pinus armandiiFranch.)、落叶松[Larix gmelinii(Rupr.)Kuzen.]、侧柏[Platycladusorientalis(L.)Franco]、冷杉[Abies fabri(Mast.)Craib]等。

1.2 研究方法

1.2.1 样地的设置与调查 调查于2014年的5—6月进行。采用典型取样法,在沙滩林场低海拔(江边沟)2 100~2 400 m、中海拔(人命池沟)2 500~2 700 m和高海拔(花草坡)2 800~3 200 m分别设置10个样地,样地面积为400 m2(20 m ×20 m),海拔划分依据研究区粗枝云杉分布上下线为基准,将其分为低、中、高3个梯度。在每个样地中,再布设3个5 m×5 m的灌木样方和3个1 m×1 m草本样方。调查记录样地中胸径≥2.0 cm全部乔木个体的胸径、树高及郁闭度,树龄均为30 a(人工林1983年);灌木层记录全部灌木个体的种名、高度及盖度;草本层记录全部草本个体和种名、高度及盖度,并同时调查其海拔、坡度、坡向、坡位等立地条件因子(表1)。

表1 研究区主要环境参数

1.2.2 分析方法 采用SPSS 17.0数理统计中的单因素方差分析,对相同植被类型相同层次分别进行植物结构特征研究。

根据云杉种群个体的生长特点,对各样地的每木调查数据进行分组统计整理。其中,胸径(DBH)以2 cm为步长划分为1个径级,即2.0 cm≤DBH<4.0 cm为径级1,以此类推;树高(H)以2 m为步长划分1个高度级,即2.0 m<H≤4.0 m为高度级1,以此类推。

2 结果与分析

2.1 人工粗枝云杉林乔木层群落结构特征

2.1.1 树种组成及比例 对沙滩林场低海拔、中海拔和高海拔的30个样地内的树种株树进行调查统计,由表2可知,粗枝云杉比例最大,占林分总株数的88.2%,其次为油松和落叶松,分别为7.7%和4.1%,粗枝云杉在群落内占有绝对优势,为该群落乔木层的优势种,也是建群种。

2.1.2 密度及林分郁闭度 分布于低、中、高海拔的人工粗枝云杉林密度及林分郁闭度进行比较分析,结果如表3所示。云杉林密度中海拔与高海拔差异不显著,分别为985.0,961.7株/hm2,但两者显著高于低海拔云杉林密度665.0株/hm2。对乔木层郁闭度的分析显示,低海拔云杉林的郁闭度显著小于中海拔和高海拔,平均值为0.4,中海拔和高海拔郁闭度差异不显著,分别为0.7,0.6,这是由于低海拔处于干旱河谷边缘,气候干燥,立地条件较差,造林初期大量幼苗死亡。

表2 云杉林乔木层树种组成

表3 云杉乔木林密度、郁闭度

2.1.3 粗枝云杉树龄 选取的样地树龄均为30 a,即1983年人工栽植的粗枝云杉林(表4)。

表4 云杉林乔木层年龄结构

2.1.4 平均高度及分布特征 高度结构是描述群落垂直结构的重要组成部分,反映了种群个体在空间上的配置,与光环境、气候、立地条件等因素有着密切的联系[17-18]。因生长环境的差异,沙滩林场人工粗枝云杉林低海拔、中海拔和高海拔在树高结构上表现出一定的差异。从表5可以看出,低海拔、中海拔和高海拔人工云杉林乔木层高度均存在差异显著,中海拔乔木层高度均值为21.1 m;其次为高海拔,乔木层高度均值为18.6 m;低海拔最矮,其均值为15.8 m。由图1可以看出,低海拔、中海拔和高海拔粗枝云杉树高结构均呈“单峰”型,低海拔树高主要集中在12~16 m,中海拔主要集中在18~22 m,高海拔主要集中在14~18 m,他们所占的比例分别为77.6%,79.6%和71.3%。

表5 云杉林树高结构

图1 云杉林树高分布特征

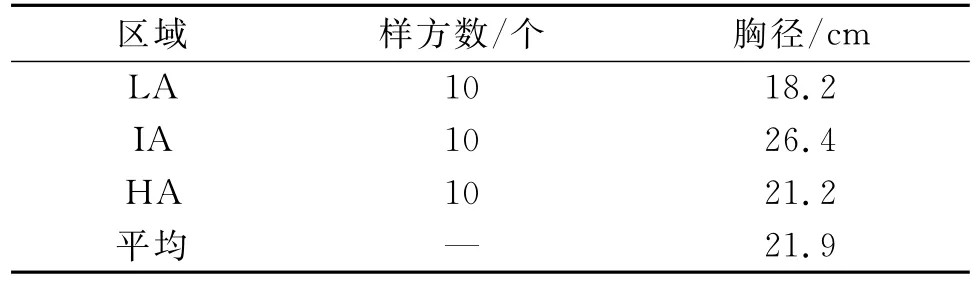

2.1.5 平均胸径及分布特征 林分胸径是最基本的林分结构,是测定、研究林分断面积、材积以及这些因子生长的一个依据,是许多森林经营技术的基础[19]。如表6所示,低海拔、中海拔、高海拔的云杉林乔木层个体植株胸径差异显著,分别为18.2,26.4,21.2 cm。从图2可以看出,由于生长条件的不同,不同胸径结构差异显著,但都表现出“单峰”型,低海拔胸径为16~20 cm个体所占比例最大,为69.6%。

表6 云杉林胸径结构

图2 云杉林胸径分布特征

中海拔胸径在22~26 cm个体所占比例最大,为64.9%,而高海拔胸径在20~24 cm个体所占比例最大,为70.1%。总体而言,中海拔云杉平均胸径最大,其次为高海拔,低海拔大径级(DBH>26 cm)个体没有,由于低海拔温度较高,云杉生长不良。

2.2 人工云杉林灌木层结构特征

沙滩林场人工粗枝云杉林下灌木以峨眉蔷薇(Rosa omeiensisRolfe)、高山绣线菊(Spiraea morrisonicola)、刚毛忍冬(Lonicera hispidaPall.ex Roem.et Schult.)、甘肃忍冬[Lonicera kansuensis(Batal.ex Rehd.)Pojark.]、宝兴茶藨子(Ribes moupinenseFranch.)、堆花小檗(Berberis aggregataC.K.Schneid.)、虎榛子(Ostryopsis davidianaDecne)、水 栒 子 (Cotoneaster multiflorusBge)、钝叶栒子(Cotoneaster hebephyllusDiels)、沙棘 (HippophaerhamnoidesL.)、箭 竹 [Sinarundinaria nitida(Mitford)Nakai)]等为主。从表7可以看出,灌木密度不存在显著差异,平均密度分别为25.4,20.6,20.4株/hm2。对各区域内云杉林下灌木平均高度的分析表明,3个区域灌木高度均差异显著,低海拔最高为1.4 m,其次为高海拔1.1 m,中海拔最矮为0.9。对3个区域灌木盖度的分析表明,低海拔的盖度明显大于中海拔和高海拔,平均值为25.7%。中海拔和高海拔灌木的盖度差异不大,分别为19.4%和17.2%。

表7 云杉林灌木层结构特征

2.3 人工云杉林草本层结构特征

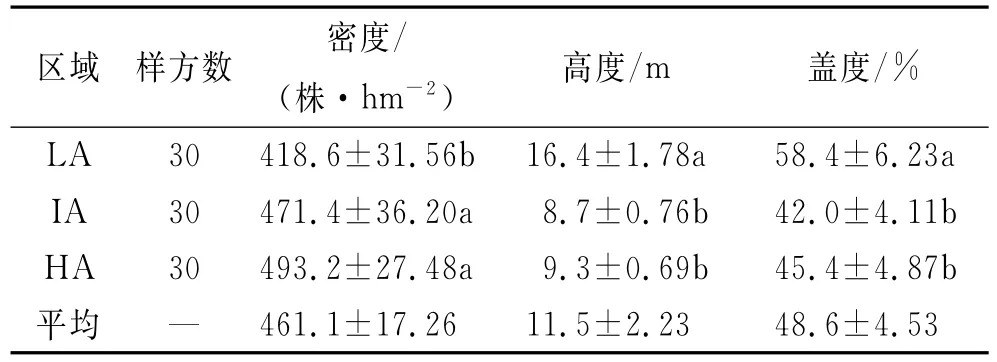

沙滩人工粗枝云杉林草本植物,低海拔主要有早熟禾(Poa annuaL.)、蒿等,中海拔主要有鹿蹄草(Pyrola callianthaH.Andr.)、毛颌马先蒿(Pedicularis lasiophrysMaxim.)等,高海拔主要有珠芽蓼(Polygonum viviparumL.)、太白韭(Allium prattii)、龙胆(Gentiana scabraBunge)、轮叶马先蒿(Pedicularis resupinataL.)等。从表8可以看出,低海拔、中海拔、高海拔云杉林下草本层密度不存在显著差异。林下草本层高度和盖度差异变化一致,均是低海拔明显大于中海拔和高海拔,其高度和盖度大小分别为16.4 cm和58.4%,中海拔和高海拔差异不显著,其中中海拔和高海拔草本层的高度分别为8.7,9.3 cm,盖度大小分别为42.0%和45.4%。

表8 云杉林草本层结构特征

2.4 人工云杉林群落结构与环境因子的关系

沙滩人工粗枝云杉林位于北亚热带大陆湿润气候区内,中海拔为2 600 m左右,寒冷阴湿,多雨湿润,故造林成活率高,树木年生长量大,林相整齐,水土保持良好;高海拔地区,气温较低,阴寒潮湿,故林地立地条件差,林木生长缓慢。低海拔地区,接近干旱河谷,夏天干旱炎热,空气流通不畅,微生态环境条件差,故云杉生长最缓慢。林下灌木蔷薇、栒子、忍冬等多分布于低海拔地区,因为低海拔地区乔木层稀疏,灌木层光照条件好,灌木生长茂盛。草本层植物高度和盖度从低海拔到高海拔呈递减态势,但灌木种类没有明显的差异,这与乔木层郁闭度有关。由此可见,海拔是影响沙滩林场人工云杉林群落植物生长的主要环境因子。

3 结论

(1)沙滩林场人工林中,粗枝云杉是主要的造林树种,其林冠整齐,但是成分结构较为简单,由上至下可以分为乔木层、灌木层、草本层。结合表2—8可以发现,分布于低海拔、中海拔、高海拔云杉林灌木物种的盖度和密度等结构参数均与乔木层密度和郁闭度呈负相关关系,随上层乔木密度和郁闭度的增加,林下灌木生长受到一定的限制,其原因是乔木层林冠对光照辐射和降水等环境因子的影响[20]。林下草本层结构参数与乔木层结构参数在一定程度上也呈负相关关系。

(2)沙滩林场人工粗枝云杉林乔木个体树高,胸径集中分布于中高度级与中径级范围内,多属幼龄林。低海拔、中海拔、高海拔的个体植株树高、胸径表现出较大的差异,其中中海拔的云杉林长势优于低海拔和高海拔。根据不同海拔高度差异,结合表1中的水热条件,中海拔温和阴湿,故造林成活率高;高海拔阴湿寒冷,低海拔段温度较高,林地立地条件差,造成林木生长缓慢。这是由于云杉为耐阴性较强的树种,喜寒冷与冷湿的气候[21-23],而沙滩林场的环境条件刚好与之生态学特性相吻合,因此,云杉群落在沙滩表现出良好的生长适应性。

(3)沙滩林场通过植树造林植被恢复成效显著,植被恢复已显示出一定的生态和环境效应,但由于恢复改造时人工云杉林初植密度过大,使个体有矮化现象,且林下灌木明显受压抑,多处于被淘汰地位。此外,区域内人工云杉林多为纯林,群落组成较为单一,影响整体森林生态系统的稳定性,也制约了区域林分的结构优化。

沙滩林场作为白龙江流域的水源涵养林,在调节区域小气候、防止水土流失、建设生态文明、促进人与自然和谐发展等方面发挥着十分重要的作用。

实地调查表明,在沙滩林场营造人工粗枝云杉林后,植被表现出了良好的生长态势及生态功能。因此,建议在今后改造过程中,可对原有大面积的低效林及宜林地进行植树造林,通过对低效林抚育、修复,实施林冠下造林的方案,栽植大苗粗枝云杉,配置樟子松、油松等树种,形成乔灌混交林。并对初植过密林分进行适当疏伐,如伐去抑制主要树种生长的次要树种,及时清除枯倒木和病腐木;林冠下引进耐阴树种,促进形成复层混交林,以提高林分抗逆性,促进植被恢复,增加物种多样性,使沙滩林场的生态公益林得以持续健康发展。

[1]沈照仁.人工造林与持续经营[J].世界林业研究,1994(4):8-13.

[2]刘中奇,朱清科,秦伟.半干旱黄土区自然恢复与人工造林恢复植被群落对比研究[J].生态环境学报,2010,19(4):857-863.

[3]曾思齐,佘济云.长江中上游低质低效次生林改造技术研究[M].北京:中国林业出版社,2002.

[4]姜凤岐.现有防护林合理经营与改造技术研究[M].北京:中国林业出版社,1996.

[5]邓东周,张小平,鄢武先.低效林改造研究综述[J].世界林业研究,2010(4):65-69.

[6]王红霞,王雪松,王兵,等.河北省退耕还林工程生态效益评估[J].中国水土保持科学,2015,13(1):68-75.

[7]袁正科.湘南丘陵区防护林体系建设配套技术研究与示范综合报告[J].湖南林业科技,2000,27(3):11-20.

[8]仇胜国,朗进宝,裘贤龙,等.奉化市水竹天然林改造丰产技术[J].内蒙古农业科技,2010(1):131.

[9]王国梁,刘国彬,刘芳,等.黄土沟壑区植被恢复过程中植物群落组成及结构变化[J].生态学报,2003,23(12):2550-2557.

[10]程积民,万惠娥,胡相明.黄土丘陵区植被恢复重建模式与演替过程研究[J].草地学报,2005,13(4):324-327.

[11]王晗生.干旱影响下人工林的天然更新进程[J].干旱区研究,2012,29(5):743-750.

[12]冉雄林.华家岭林带人工低产林改造试验[J].甘肃林业科技,2003,28(3):57-60.

[13]宋子才,华尚铭.华家岭林带考察报告[J].甘肃农业大学学报,1983(4):53-63.

[14]岳军伟,朱恒,龙蔚.红壤低丘马尾松低效林主要植物群落物种多样性[J].林业科技开发,2010,24(5):53-56.

[15]赵栋,刘锦乾,杨永红,等.白龙江水源涵养林不同林龄土壤性状[J].安徽农业科学,2013,41(32):12616-12619.

[16]李永宁,张宾兰,秦淑英,等.郁闭度及其测定方法研究与应用[J].世界林业研究,2008,21(1):40-46.

[17]李利平,安尼瓦尔·买买提,王襄平.新疆山地针叶林乔木胸径—树高关系分析[J].干旱区研究,2011,28(1):47-53.

[18]赵维俊,刘贤德,金铭,等.祁连山青海云杉林群落结构特征分析[J].干旱区研究,2012,29(4):615-620.

[19]周建勤.北京低山风景区残次林评价与改造研究[D].北京:北京林业大学,2012.

[20]利平,刘怪宁,唐志尧,等.新疆山地针叶林的群落结构及其影响因素[J].干旱区研究,2011,1(28):31-39.

[21]刘翠玲,潘存德,梁瀛,等.鳞毛蕨(Dryopteris filixmas)天山云杉林种群结构分析[J].干旱区研究,2006,23(1):60-65.

[22]周国芳.西藏昌都地区云杉群落空间分布格局的分形分析[J].中南林业调查规划,2002,21(3):62-64.

[23]多尧.祁连山(北坡)青海云杉群落物种多样性研究[D].兰州:甘肃农业大学,2005.

Community Structure of Planted Picea asperata Mast.Forest in Shatan Forest Farm

ZHAO Dong,FU Zuolin,XU Decai,LI Danchun,QI Rui,QI Hao

(Research Institute of Forestry,Bailongjiang Forestry Management Bureau,Lanzhou730070,China)

In order to further understand the responses of community structure to the management of artificial afforestation to restore vegetation in Bailongjiang river forest district,we planted artificialPicea asperataMast.as experimental sample and the typical sampling as experimental method to explore the community characteristics ofPicea asperataMast.among the low,middle and high altitudes in the local site.The results showed that:(1)thePicea asperataMast.community structure was simple,and the structure parameter of arborous layer was negatively connected with that of shrub layer and herb layer,respectively;(2)the individuals ofPicea asperataMast.community were the young-aged forest and affected by site conditions,mainly distributed in low-stature and thin-diameter extent;the height and diameter were variable among different altitudes,the growth ofPicea asperataMast.in middle altitude was better than the others;(3)the density of artificialPicea asperataMast.was slightly high and the species was singleness,resulting in a unstable forest community,which did not improve and maintain the structure ofPicea asperataMast.community.

Picea asperataMast.;community structure;vegetation restoration;Shatan forest farm

S718.54

A

1005-3409(2017)01-0346-05

2015-12-19

2016-01-05

甘肃省科技计划“白龙江典型森林类型土壤有机碳及养分空间异质性研究”(1506RJZK179)

赵栋(1985—),男,甘肃会宁人,硕士,工程师,主要从事森林生态和森林经营研究。E-mail:405694634@qq.com

徐德才(1982—),男,甘肃平凉人,大专,工程师,主要从事森林经营研究。E-mail:2030565221@qq.com