现代性的回响:近代川江航道图志本土谱系的建构*

2017-12-22李鹏

李 鹏

现代性的回响:近代川江航道图志本土谱系的建构*

李 鹏

本文系统考察近代川江航道图志本土谱系的建构过程,认为近代中国本土精英在对西方“科学”地图知识的“现代性体验”中,往往不自觉地利用中国传统地图知识进行重新塑造,即通过“传统知识资源的再利用”,进而沟通与融合中西两种不同的地图绘制传统。是故,近代国人所绘的川江航道图志,在编绘方式上往往新旧杂陈,明显带有“旧瓶装新酒”的内容特征。在清末以来知识与制度转型的大背景下,近代国人特别是地方知识精英对西方现代测绘技术与制图体系的认同与接受,并非简单地是一个“他者”的渗入与移植过程,而是一场由西方文化传播者与本土地图绘制者共同参与的复杂的“在地化”知识生产。

川江;航道图;现代性;本土谱系

按照近代西方地图学家的话语预设,传统中国地方官绅所绘制的舆图,代表的是不精确的与非科学化的“地方性知识”,而采用由西方科学制图技术绘制的现代地图,则是科学化、精确化、标准化的“普遍性知识”。①成一农:《“科学”还是“非科学”:被误读的中国传统舆图》,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2014年第2期。这种西方启蒙式的话语表述总是置“普遍性”于“地方性”之上,“科学”就成为西方测绘技术与制图理念传播的工具和容器,具有了西方“现代性”的话语霸权作用。②杨念群:《再造“病人”:中西医冲突下的空间政治(1832—1985)》(第2版),中国人民大学出版社2013年,第581页。对此,李约瑟先生就评价说:

在本世纪(20世纪)初期,(西方)制图学家对于把地表的曲率表现在纸面上的方法已经应用得如此熟练,而且用天文学方法测定出来的经纬度已经如此精确,以致没有一个制图学家能够不对中国传统绘图法抱非常轻视的态度。③(英)李约瑟著、《中国科学技术史》翻译小组译:《中国科学技术史》(第五卷·地学卷·第一分册),科学出版社1976年,第247页。

从近代中国知识与制度转型的角度看,伴随西方测绘技术与绘图方法的广泛传播,中国本土的科学绘图谱系开始逐步建构起来。④参见拙文:《晚清民国川江航道图编绘的历史考察》,《学术研究》2015年第2期。然而,问题也随之而来,面对西方科学知识与制图技术的话语霸权,近代中国本土精英是如何接受西方测绘知识及其地图技术的?同时,植根于传统中国文化实践的地图传统,面对西方科学化的制图技术时,又是如何做出变通的?近代西方测绘技术和制图理念成为一种标准,被广泛接受之后,其背后又蕴藏着怎样的知识—权力运作机制。①黄东兰主编:《新史学》(第四卷·再生产的近代知识),中华书局2010年,第2—3页。在本文中,笔者以近代川江航道图本土谱系的建构为例,来探讨清末民国川江本土轮船航运业兴起的大背景下,新式川江航道图的制作是如何与现实社会互动的?其创构机制又是如何形成的?进而思考“传统”知识在中国地图编绘“现代性”变迁背后的意义。

一、旧瓶装新酒:川江本土轮船公司的成立与《最新川江图说集成》的编纂

(一)清末民初川江本土轮船公司的成立

作为清末四川新政的重要组成部分,由四川地方政府倡导、地方绅商共同创办的川江轮船股份有限公司,成为长江上游航运史上第一家本土成立的商业轮运公司。就其兴办背景而言,川江自德国“瑞生”在崆岭滩触礁沉没以及法国兵舰“阿利纳”锅炉爆炸以后,“一时舆论所趋,佥视川江水上交通,难期发展”,②邓少琴编著:《近代川江航运简史》,重庆地方史资料丛刊1982年,第66页。给处于萌芽状态川江轮运航业以重大打击,此后数年间都无人敢于尝试。危难之时,时任法国军舰领江的蒲兰田船长历经数年悉心研究,向法国驻华公使倡议:“川江宜造特式之轮,以作通峡之用,使三峡航权,独居其奇”。在蒲兰田的积极鼓动下,1906年,法国工程师斯密特“向外部呈清指示由宜昌至重庆开办往来拖轮”,③《奏办川江行轮有限公司致武汉宜昌官绅士商船帮通启》,《商务官报》乙酉第34册,“附录”。并积极组织东方轮船公司,以主营川江轮船运输业务。

在此情况下,时任四川护理总督赵尔丰“鉴于外人一再施谋,深恐航权有失”,一面极力阻止法国人的川江行轮计划,一面密令劝业道周善培“赴渝聚合绅商组织公司,以望轮船之实现”。④邓少琴编著:《近代川江航运简史》,重庆地方史资料丛刊1982年,第93页。周善培抵达重庆以后,借乘英国兵舰“乌得拉”号上下行驶,勘测川江航道。根据周氏的探测结果,四川地方当局决定成立本土川江轮船公司。⑤隗灜涛主编:《四川近代史稿》,四川人民出版社1990年,第426页。1907年1月7日,赵尔丰上奏《为设立川江轮船有限公司事》一折,认为:“惟有自行设立轮船公司,庶几通航便捷,杜绝觊觎”。⑥中国第一历史档案馆藏:《光绪三十三年十二月初四日护理四川总督赵尔丰奏为设立川江轮船有限公司事折》,“光绪朝朱批奏折”,档案号:0401010971066。清廷随即批准此奏,川江轮船公司遂于1908年3月21日在重庆正式成立。作为为川江本土创办的第一家大型轮船公司,川江轮船公司堪称“川江华商航业之嚆矢”。⑦袁子修:《川江航业史观》,《新世界》1936年第86期。极大鼓舞了本国航业人士对川江行轮的信心。

从现代性的角度来说,清末民初川江本土轮运业的快速发展,直接促成了近代长江上游区域社会变迁的“时空压缩”(Time-Space Compression)现象。⑧景天魁等著:《时空社会学:理论和方法》,北京师范大学出版社2012年,第256—258页。即轮船作为新式交通方式在川江航运中的崛起,使得长江流域的资金、技术、人员、物资交流日益纳入全球性的市场网络之中。而对一般旅行者来说,“重庆已不再像从前年间只有依赖民船作为唯一的交通工具才能达到的遥远城市了。搭上一支为扬子江上游货运特制的加强汽力的轮船,由上海到重庆的行程现今约8天就能安适而且容易地完成,宜昌到重庆的距离也只有3天至4天”。⑨《重庆海关十年报告(1912—1921)》,译载周勇、刘景修编译:《近代重庆经济与社会发展(1876—1949)》,四川大学出版社1987年,第335页。换言之,清末民初本土轮船运输业的兴起,就是国人采用西方技术力量克服川江航道空间障碍,进而达到缩短、安排、控制现代川江航运的时空过程。

在近代川江华商轮船运输业的快速发展下,由于轮船运输对航运线路、航路水深、航行测度等都有不同需求,航运方式转型必然要求中国传统航道图在内容编绘上做出变革,同时建构中国本土的川江航道新式地图与行轮知识体系,以适应川江内河航运现代性的现实环境。需要指出的是,尽管近代西方人对长江上游的测绘制图,更多伴随其对长江上游航运的侵权过程,然其在测绘技术上的科学性与精确性,相比中国传统川江航道图,其测绘技术优势明显,较能真实地反映川江行轮的实际情况,更好地发挥航道图导航避险的实用价值。因此,在中外航权竞争加剧的条件下,清末民初川江本土轮船公司的兴起,迫切要求本土轮船业人员学习西方行轮技术,进而编绘标准化与科学化的川江航道图。

(二)杨宝珊与《最新川江图说集成》的编纂

清末民初中国传统地图的绘制主体——也就是本土知识精英,在全面参与到西方标准化、科学化与数字化的地图制图实践之前,往往力图从自身传统知识背景出发,去理解和消融外来地图绘制体系。就近代川江航道图编绘的新旧交替来看,这种以传统知识资源来解读西方新式航图知识系统的做法亦屡见不鲜。其中,最能代表这种中西知识新旧杂糅特征的,就是由重庆地方精英杨宝珊编纂的《最新川江图说集成》一书,此书版面规格为24.6×20cm,分上下两卷,封面上方还标示英文书名——“Guide to Upper Yangtze River Ichang-Chungking Section”,于1923年由重庆中西书局石印出版。

作者杨宝珊,生卒年不详,重庆江北县人,通晓英文,曾任英国驻渝领事馆文案,系江北江合公司经理杨俊卿之兄。正是在他的引荐下,周善培在筹办川江轮船公司之时,才得以乘坐英国兵舰“以验川江之滩险”。在此过程中,杨氏兄弟还被“引为翻译”,陪同周善培一道乘坐“乌得拉”号,“由重庆鸣笛而下至丰都,乘涨往返,计程三百里,逆行七小时,顺行仅四小时”。通过此次川江航道考察,周善培与杨宝珊兄弟“益了然于川江险滩与行船无伤,盖民船动必遵岸,故无处非滩,轮船鼓浪中流,故滩都可避”。①邓少琴编著:《近代川江航运简史》,重庆地方史资料丛刊1982年,第93-94页。此后,周善培极力促成川江轮船公司之成立,而杨氏兄弟亦在此过程中出力甚多。

图1 杨宝珊《最新川江图说集成》书影

对此,高宗舜在《最新川江图说集成》一书的“序言”中,这样写道:

英人蒲兰田,时为法兵舰领江,遂于航业机器学,复热习川江水性,与杨君宝珊昆仲友善,谓川江非不可行轮,特学识未至,铸造未精耳。果得人而理,虽险若夷。乃由宝珊介弟俊卿与李、赵、曹诸君发起,商诸政府,故川江公司因而成立,从此辘轳轮声与字水激湍相应,厥功伟矣。普君既学有根底,复于经验,综其历年心得,成《大江河》一书,后改名《扬子江》(即《川江航行指南》),中西船主皆视鸿宝。然系英文,不能尽人皆知,兹宝珊取前后数书,录而校勘,复加参订,付诸石印,名曰《川江图说集成》,美伦完善,不特木船轮船,获益非浅,即往来行旅,批阅如同指掌。①高宗舜:《<最新川江图说集成>序》,收入杨宝珊编著:《最新川江图说集成》,中西书局石印本1923年,第1-2页。

需要指出的是,清末民初川江本土轮船公司的船舶驾引人才特别是领江人员,多从“驾驶木船之熟练者选拔而出”。这些人“自幼即在川河中行船,对于河中地理水流等一切情形均熟记脑中,故航行时可无地图等之需要”,②严励精:《川江航业述略》,《动力月刊》1934年第2卷第1期。然而,尽管他们在川江木船行船经验与驾驶技术上或有独到之处,但木船与轮船行驶无论是驾驶技术还是航道知识上,都有本质区别。特别是记载航道情况、航行规则以及避碰常识的新式川江航到地图,上述木船船工可谓一无所知。因此,以木船行驶之人嫁接于轮船行轮之上,尽管为权宜之计,亦难免有削足适履之感。更令人不解之处,在于川江木船驾驶之人不惟在知识积累上全凭经验,在技术传播亦多秘不肯传,亦不知自行记录和整理。正是基于这种危险境地,蒲兰田毅然受聘为海关长江上游巡江工司。通过编纂《川江航行指南》等专业航道图志,以达到规范川江航道秩序,培植川江行轮人才,传播川江行轮知识之目的。

然而,蒲兰田《川江航行指南》纯粹以英文撰写,这对本土行轮人员来说自是受到语言上的局限。在这种情况下,为促进川江本土轮船公司的安全发展,建构本土化的川江行轮知识体系,进而绘制新式的川江航图很快提上日程。换言之,在中外航权竞争加剧的条件下,面对西方行轮知识和技术传播的话语霸权,川江本土轮船公司迫切需要建构本土化的行轮知识,特别是编绘适应川江行轮知识的新式航道地图,进而打破对外籍行轮知识的技术性依赖,成为本土轮船航业渡过难关争取航权的关键性因素。从上述序言来看,杨宝珊正是感到“捷足者先握其权柄,川江无华轮之创,则航权必落外人之手”③高宗舜:《最新川江图说集成序》,杨宝珊:《最新川江图说集成》,中西书局石印本1923年,第3页。,为建构本土化的川江航道图志的知识体系,遂参照中西书籍,汇而校勘,复加参订,重新名曰《最新川江图说集成》④邓少琴编著:《近代川江航运简史》,重庆地方史资料丛刊1982年,第107页。,付诸重庆中西书局石印出版。

这种中西不同知识体系杂糅的混杂性特征,在《最新川江图说集成》的内容叙述中多有体现。此书开篇即为新增之《川江标杆救生船图》。图幅右侧空白处用中文说明所绘航道范围,注明为“扬子江—由宜昌至重庆”,下方又译以英文“YANGTZE RIVER—ICHANG TO CHUNGKING”,再下虽标注比例尺,但并未说明具体单位如何。图中左上方为编者自著航道水程图说,现照录如下:

此宜渝航线图,用海军测量法制成,共三百五十迈尔(海里名称)。每迈尔约合中国三里余,共一千二百里上下,蒲氏《扬子江》准此推算,今航行家皆宗之。至若《行川必要》定为一千八百里,《峡江图考》定为一千七百五十里,愚按后二说系照前清驲程计算,大约以城镇市为归宿。水有大小,跨溪越涧,自有远近不同,且木船沿岸曲行,不若轮船之直趋中流,阅者谅之。宝珊氏志。⑤杨宝珊:《最新川江图说集成》,中西书局石印本1923年,“川江标杆救生船图”。

从全图内容上看,这幅《川江标杆救生船图》采用西方现代绘图技术,以粗细不同的短线晕滃法显示川江航道之地势特征,同时还以标准化的地图符号标示川江沿岸标杆信号、救生船、海关水准等助航设施的分布情况。从总体上再现了清末民初川江宜渝段航道之空间特征及其现代性变迁。需要说明的是,此图乃杨宝珊据英国人蒲兰田(S.C.Plant)《川江航行指南》中所绘“扬子江宜渝段水道总图”转译而成,因此在内容上多有沿袭。然而,从杨宝珊的编者自识来看,却可窥见作者试图“汇通中西”不同地图体系的思想意图,一方面,对于西方测绘知识有关川江航道水程计算的科学性,杨宝珊表现出一种“有限度的赞同”;另一方面,作者又对自《行川必要》、《峡江图考》以来的传统水程计算方法给出一种“合理性解释”,创造性地将中西不同的水程计算标准有机结合起来,认为是轮船与木船行驶路线之分异所致。可以说,此图不仅是民初国人较早采用西方测绘技技术的川江航道图之一,也是近代川江航道图知识谱系流变的具体例证。

图2 《最新川江图说集成·川江标杆救生船图》

在《川江标杆救生船图》之后,作者还转译蒲兰田《川江航行指南》中对轮船泊碇方法的图说内容,分别为:栓堆、抛锚、钉椿、有漩水回流处停泊处、轮船在急流高岸停泊处、暂泊滩头预备上驶、打桅子式一、打桅子式二、伸缩牵藤式等共计九幅①杨宝珊:《最新川江图说集成》,中西书局石印本1923年,“轮船泊碇方法图”。,详细标示了轮船在川江航道不同情势下泊碇的具体方法,为华商轮船公司人员学习轮船泊碇知识提供了技术准备。这也反映出,在近代海关对川江航道进行空间重构之时,中国本土地方精英也已注意到西方科学知识“空间”对川江航运现代性的影响。

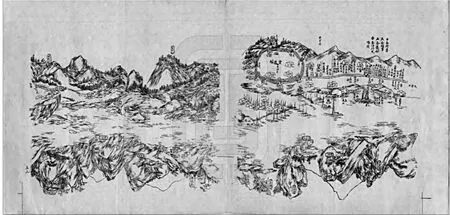

图3 《最新川江图说集成·宜昌附近航道图》

作为《最新川江图说集成》的主体知识,在川江航道各分图部分,杨宝珊沿袭晚清国璋《峡江图考》中的具体内容,但在部分图幅亦做出较大修改,以适应晚清以来宜昌、重庆先后开埠以及川江内河航运现代性之实际情况。如在“宜昌附近航道图”中,杨宝珊采用西方化的地图符号系统,详细展示宜昌城内外各衙署、领事馆、趸船、洋行及堆栈的具体分布情况①杨宝珊:《最新川江图说集成》,中西书局石印本1923年,“宜昌附近航道图”。,从中可以看出其“维护川江本土航权”的民族主义情愫。与之相似,在“重庆附近航道图”中,杨宝珊亦在重庆城内外详细添加了外国驻渝领事馆、趸船、洋行、公司堆栈的具体分布情况,同时还着意标绘了外国兵舰在重庆川江航道的泊碇位置。②杨宝珊:《最新川江图说集成》,中西书局石印本1923年,“重庆附近航道图”。更确切地讲,杨宝珊在编纂《最新川江图说集成》之时,更多是以传统“地方性知识”资源来对抗西方“普遍性知识”的话语霸权,同时,通过有限度地修改“地方性知识”,来达致中西两种知识谱系的融合。

就这点来看,杨宝珊编纂《最新川江图说集成》是中国本土化的现代川江航道图体系建构的关键环节,这种以“传统内容”嫁接“西学体系”的方式,实质上对西方测绘技术和现代制图体系在长江上游的传播起到了积极的促进作用。换言之,《最新川江图说集成》一书对“传统知识资源的再利用”,通过中西不同知识体系的对比和参照,成为沟通与融合两种异同的中介性文本。此外,还要提及地是,杨宝珊编绘《最新川江图说集成》一书,还在于试图以传统“地方性知识”资源来对抗西方“普遍性知识”的话语霸权,甚至是使之成为与西方相颉颃以挽回航权的知识工具,这种“民族主义”的地图政治倾向,是此前传统川江航图编绘所没有的,这也是民国川江航业精英构建本土知识谱系的直接动力。

二、在传统与现代性之间:民初川江航道整治机构与《峡江滩险志》的测绘

(一)川江本土航道整治机构的首次成立

由于川江航道滩险水恶,致使行驶于川江宜渝间的华商轮船时常发生海损事件。特别是在每年冬季,由于江水枯落,诸如崆岭、新滩、兴隆滩等著名险滩对川江行轮危害极大,航道险恶成为制约本土轮船航业发展的一个突出矛盾。在这种情况下,为适应本土轮船公司之发展需要,对川江航道险滩进行有组织、有计划的整治疏凿,遂成为清末民初川江本土航业界的一项共识。③参见熊树明主编:《长江上游航道史》,武汉出版社1991年,第110—111页;朱茂林主编:《川江航道整治史》,中国文史出版社1993年,第44—45页。

1915年3月27日,川路轮船公司的“利川”轮在泄滩不慎触礁,“船底洞穿二十余处,……至4月10日春洪大发,而‘利川’竟漂沉下游深水”,④邓少琴编著:《近代川江航运简史》,重庆地方史资料丛刊1982年,第119页。成为川江本土轮运业中发生全船沉没事故的第一艘轮船。川路轮船公司则因“利川”号沉没事件,损失极为惨重。川路轮船公司经理刘声元在京闻警,遄视无及,非凿平无以利轮船之安航也,遂倡为凿滩之议而征之重庆商界巨子”⑤邓少琴编著:《近代川江航运简史》,重庆地方史资料丛刊1982年,第106页。,带头向重庆商界倡议集资疏凿川江航道险滩,逐渐引起本土航业界人士的普遍关注。1915年5月,刘声元等呈文北洋政府陆军部,言及“川江一千八百余里之航路,……事关军事,既非国家不能统筹,而所需款项亦非公司所能担任”⑥《刘声元、金鼎勋禀陆军部文》,载关赓麟主编:《交通史航政编》(第四册),国民政府交通部、铁道部交通史编纂委员会编纂出版,1935年,第1964页。,正式提请陆军部将川江航道险滩整治作为军政工程,收归官办。对此,北洋政府陆军部虽表示同意,但旋因北京政局变更而未果。⑦王轼刚主编:《长江航道史》,人民交通出版社1993年,第209页。

1916年,北洋政府发生重大变故,“袁氏殂毙,黎元洪继任总统,段祺瑞任内阁总理,声称要维新内政,整顿交通”。①邓少琴编著:《近代川江航运简史》,重庆地方史资料丛刊1982年,第106页。趁此机会,刘声元等人向陆军部递交《请以军事交通名义修浚川鄂滩险理由书》,再次建议陆军部以军事名义接管川江航道整治工程。②王轼刚主编:《长江航道史》,人民交通出版社1993年,第210页。1916年10月,陆军部函致国务院,称刘声元整治川江航道之计划,“利军事而保主权”,正式提请国务会议议决此事。经国务会议审议后,决定依陆军部之议照办,同时规定工程经费“由交通部暂先垫拨十万元,由财政部于民国六年底以前拨还,其余届期由财政部续拨”。③《陆军部致国务院函》,载关赓麟主编:《交通史航政编》(第四册),国民政府交通部、铁道部交通史编纂委员会编纂出版1935年,第1967—1968页。同年11月,经财政部与交通部、陆军部往返咨商,议定工程预算总额为二十万元,并由陆军部分别列入1916、1917年度预算。嗣后,陆军部成立“修浚宜渝险滩事务处”,并委任刘声元为处长,刘氏随即拟具《陆军部军事交通简章》《修浚川鄂险滩办法概要及分表》,川江航道险滩的整治工作随即展开。

“修浚宜渝滩险事务处”成立后,即着手对川江宜渝段航道进行勘测,共有43处险滩列入整治计划,全部险滩整治工程则分两期举行。其中,“川境之涪滩、兴隆滩及鄂境之泄滩、新滩为最险处”,④《陆军部修浚宜渝滩险事务处第一届工程报告书》,载关赓麟主编:《交通史航政编》(第四册),国民政府交通部、铁道部交通史编纂委员会编纂出版1935年,第1971页。列为此期工程整治重点。第一期工程于1916年10月开工,然因当年水位较高,工程未能按照原计划进行。然而,就在刘声元积极筹备第二期工程时,长江上游军阀战事又起,驻军在万县开设兵工厂,将事务处凿滩所储存的五金、钢铁、炸药等物资移作军用,川江险滩修凿计划遂废,“修浚宜渝险滩事务处”也随之解体。⑤参见王轼刚主编:《长江航道史》,人民交通出版社1993年,第210页;朱茂林主编:《川江航道整治史》,中国文史出版社1993年,第48—49页。尽管“修浚宜渝滩险事务处”成立仅两年即告解体,但作为首次由中国政府自主办理的川江航道整治机构,其独立修凿川江险滩的业绩,在川江航道整治史与航政建设史上的地位自不待言。

(二)本土谱系的初建——《峡江滩险志》的编纂与内容

1917年5月,“修浚宜渝滩险事务处”在第一期工程竣工后,为更好地规划川江航道第二期整治工程,处长刘声元因感“工程规划,首重测量”,特选“专门测绘人员,上下宜渝,穷探曲折,绘峡江全图六十三幅,滩险分图计四十幅”⑥《修浚宜渝滩险事务处处长刘声元呈陆军总长为呈报事》,载修浚宜渝滩险事务处编:《峡江滩险志》,北京裕源公司石印本1922年,第1页。,这也是清末以来国人对川江航道的首次系统测绘。同时,事务处“又复延聘名流搜求前籍,周咨博访,惟恐不至”。在上述工作基础上,由江津蒲宇宁总负责,分段则由赵书瑜、刘祝岳、刘月松、王子元等人改绘,再经巴县史锡永、刘树声、云阳彭云星等修撰,最终编纂成《峡江滩险志》一书。⑦参见拙文:《晚清民国川江航道图编绘的历史考察》,《学术研究》2015年第2期。全志“计峡江语释一百三十五则,滩险志六十篇,前图后志共三卷”。整套图册结构明晰,“有图庶以定工之所从施,有志乃以纪图之所不逮”,⑧《修浚宜渝滩险事务处处长刘声元呈陆军总长为呈报事》,载修浚宜渝滩险事务处编:《峡江滩险志》,北京裕源公司石印本1922年,第1页。图文之间彼此印证,相得益彰,不仅是中国专家独立测绘完成的首部川江航道工程图志,也是记述近代川江航道整治资料且仅存于世的完整历史文献,故其价值较高,多为珍贵。⑨朱茂林主编:《川江航道整治史》,中国文史出版社1993年,第48页。

从内容上看,全书篇首即为“凡例”,共计19则,对《峡江滩险志》一书编纂缘起、内容主旨、编纂体例做出详细说明。①修浚宜渝滩险事务处编:《峡江滩险志》,“凡例“,北京裕源公司石印本1922年,第14—15页。从“凡例”的内容看,可知《峡江滩险志》的编纂缘起就是为“修浚宜渝滩险事务处”整治川江险滩提供图志资料;在地图绘制上,则采用现代西方测绘技术对川江航道进行系统测绘,在此基础上采用最新的科学制图方法进行绘图;同时,在知识来源、编纂体例、书籍形式、图示用语、资料引用等各方面,直接继承中国传统地志编写的知识传统,尽力做到图文并茂、体例严谨、史料丰赡。

“凡例”之后即为《峡江语释》135则,多为传统时代川江木船航行的行业俚语。所涉内容包括川江航道地形、水文、风向、风力、船具以及操舟规范、执事称呼等川江木船航运习俗的各个方面,其称谓大都“因形命名,彼此相沿,由来旧矣。其间通行音义,或与古合而雅俗兼施,多出之三老长年之口”。②修浚宜渝滩险事务处编:《峡江滩险志》,“峡江语释“,北京裕源公司石印本1922年,第16页。这些约定俗成的“地方性知识”,不仅反映出传统时代川江木船船工的真实生活世界,也是传统川江木船航运业的宝贵经验与知识总结。同时,这种记述方式还是晚清《行川必要》空间书写传统的有效继承,为我们深入了解川江木船船工的“地方感”奠定了基础,堪称传统川江木船“地方性知识”总结的集大成者。

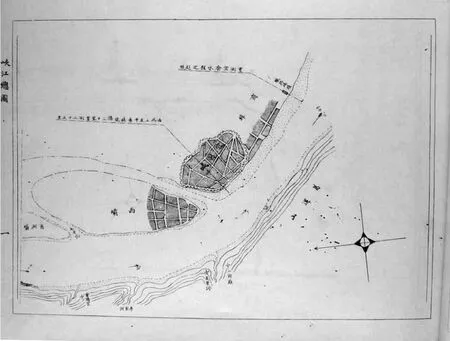

图4 《峡江滩险志·峡江总图》内影

《峡江语释》之后为《峡江滩险志》的地图部分,分上、下两卷,在体例上“首列峡江总图凡六十三幅,次各滩分图四十幅,仿谢氏肇制《北河纪》、张氏国维《吴中水利书》例也”。③史锡永:《<峡江滩险志>叙》,载修浚宜渝滩险事务处编:《峡江滩险志》,北京裕源公司石印本1922年,第5页。此部分共计有百余幅航道图,均采用西方测绘技术与制图方法测制而成,是清末以来首次由中国测绘专家测绘而成的川江航道平面地图,并全部采用西方地图符号标示航道内容,所绘范围“由宜昌而至巴县,大小诸滩毕具,上下分测,曲转连幅,计水程一千八百二十五里”。在绘制过程中,“试张之数,丈之壁测,以直径鸟道,殆半之也”,④修浚宜渝滩险事务处编:《峡江滩险志》,“峡江全图·按语”,北京裕源公司石印本1922年,第28—29页。经编纂人员多次草绘、修改、润色,方最终定稿,故其科学性与现代性程度甚高,精确度堪比近代西人所绘的川江航道地图。

其中,上卷为“峡江全图”,由平面全图与纵横面全图组成,图卷之首为《宜渝河道平面全图之图例》,全部采用西方地图符号,分别标示航道枯水线、支河及溪流、山沟、山形线、略测线、石盘、石梁、暗礁、崖峡、碛坝、沙泥、乱石、城垣、庙宇、街市、场镇、桥梁、河流方向、华里、英里、关卡、指北针等内容。平面全图采用1∶36700比例尺绘制,从宜昌平善坝航道绘起,至重庆唐家沱航道而止,共计63幅。各图均采用现代测绘技术以及西方绘图标示法,详细标绘川江航道险滩碛坝、石盘暗礁、关卡城垣等分布情况,接连展开就是一幅完整的川江宜渝航道平面全图。纵横面图则按纵以1英寸作200英尺、横以1英寸作3.44英里比例绘制,全图标示川江航道河床之平面曲线以及枯、洪水位线,并标明沿岸滩险等级以及不同水位航道险易状况。①陶眉岑:《<峡江滩险志>简介》,载《万县文史资料》第2辑,1987年,第22—24页。

下卷为险滩分图,共计40幅,比例尺为1∶2000,全部采用西方现代地图符号系统标示川江各险滩之明礁、暗礁、沙、碛坝、乱石、壁岩、山脉线、水沟、泡水、漩水、急流、庙宇、房屋、城垣、洪水线、枯水线、干沟、河边、缓流水经、次流水经、急流水经、小木船航线、大木船航线、施工部位等具体位置及其空间分布情况。此外,此部分还附有《宜昌重庆间水程一览表》,分按人称华里、实测华里、实测英里对照排列,一一注明川江航道沿线64处险滩、码头的实际水程数,较为全面地反映了峡江航道的地理形势与险滩情况。②参见拙文:《晚清民国川江航道图编绘的历史考察》,《学术研究》2015年第2期。

书中最后部分为“宜渝险滩志略”,共计60篇,所涉险滩计有:红石子滩、獭洞及白洞子等60处,基本上做到一滩一志。此部分在内容上旁征博引,对各险滩形势详加说明,“兼及沿革,详纪形势、导引、行止,兼陈氏仪《直隶河渠志》、傅氏泽洪《行水金鉴》例也”。③史锡永:《<峡江滩险志>叙》,载修浚宜渝滩险事务处编:《峡江滩险志》,北京裕源公司石印本1922年,第5页。同时,各滩分志还分别注明某滩有无全图、有无分图者,索之全图之中可得概略等语,相较《峡江救生船志·行川必要》《峡江图考》等书,此部分不仅在体例上更为完备,在征引上更为广博,在叙述上更为准确,堪称是对传统川江航道险滩相关资料的大型汇编。④薛新力:《巴渝古籍要籍叙录》,中州古籍出版社2008年,第222—225页。

通览全书,《峡江滩险志》在体例上前图后志,测地制图,分滩记险,可谓图文并茂,相得益彰。正如刘树声所言,此书在地图绘制上“水经曲折,纤析无遗;方位距离,考证必确”,在地志编纂上“举凡古今之沿革、俚俗之歌谣以及骚人游宦之笔记诗歌钞、三老长年之口讲指画,靡不参观互证,博采穷收”。是故,阅者读之,“披图朗若列眉,开卷了然在目,洵迷津之宝筏,而行江之指南也”。⑤刘树声:《<峡江滩险志>叙》,载修浚宜渝滩险事务处编:《峡江滩险志》,北京裕源公司石印本1922年,第9页。可以说,《峡江滩险志》虽在地图绘制上采用西方测绘技术和制图理念,但在内容选择、知识来源、编写体例等各方面,无不根植于传统中国地志(图志)的编纂理念与操作规范。因此,在他们的潜意识中,传统航道地志编写的知识体系并没有因西方现代性测图技术的传入而发生内在危机。这种“传统”志书体例与“现代性”绘图技术的无缝对接与古今交融,不仅是修浚宜渝滩险事务处编修《峡江滩险志》的最主要的特征,更反映出清末民初以来西方知识体系在中国“本土化”过程中的一种折衷路径。对此,邓少琴先生在上世纪30年代即赞誉道:

以国际实际测绘而列为图经者有之,则当自《峡江滩险志》始,虽测量仅显一度不会比海关川江河床图三次改正之精确,然实际之测绘,取材之丰富,编制之精密,盖亦有足多者焉。《峡江滩险图志》为滩险事务所测量,分段测绘为赵淑瑜、刘祝岳、刘月松、王子元诸人,而总其事者则江津蒲宇宁旅坤也。图始测于(民国)六年四月,为宜渝水道纵横断图,全图一总六十三,分图四十,辑之为志者,则万县史子年永锡、刘乙青树声、云阳彭雪伯聚星,先设编辑处于云阳之桓侯庙,时有风鹤之警,一月而罢。七年四月再纂于万县之狮子山,阅四月而成。全书凡三卷、图二、志一,并仿《行舟必要》之例而成《峡江语》一百二十九则,冠之卷首,书成,上之陆军部,以十一年出版于北京,惜声元遁迹,川路公司破产,图虽印制而尚未传播,知者甚鲜云。①邓少琴:《近代川江航运简史》,重庆地方史资料丛刊1982年,第106页。

综上所言,作为国人所编绘的首部“现代性”的川江航道图志,《峡江滩险志》不仅充分借鉴近代西方测绘与科学制图的技术优势,亦保留中国传统航道图编绘之精华,虽于旧籍多有参考,但在体例上更为完善,内容上更为“本土化”,在某些方面比近代西方人测绘的川江航道图志更具实用价值,成为民初以降国人建构现代川江航道图志本土谱系的一次成功尝试。相比于杨宝珊《最新川江图说集成》中以私人之力对传统航道图志资源的再利用,《峡江滩险志》则依托于“修浚宜渝滩险事务处”的专门机构,通过体制化的组织、制度化的运作、科学化的测绘以及集体分工合作,无论是在地图测绘精确性,还是在航道标绘科学性上,都开国人测绘川江航道之现代性先河;同时,又借鉴中国传统地志书写之体例规范,适应了本土川江航运人士的阅读观感与知识背景,又体现出十足的中国本土味道。

三、结语:现代性体验与地图政治

王一川在论及中国现代性的发生问题时,这样说道:“中国的现代性主要是指中国社会自1840年鸦片战争以来,在古典性文化衰败而自身在新的世界格局中的位置急需重建的情势下,参照西方现代性指标而建立的一整套行为制度和模式”。②王一川:《中国现代性体验的发生》,北京师范大学出版社2001年,第19页。

诚如斯言,近代国人所绘的现代川江航道图志,在编绘方式上往往新旧杂陈,明显带有转型期的特征。这种情况的出现,源于西方科学测绘技术的传入有一个较长的磨合过程,因为中国传统地图绘法基本上是非数据的山水写意体系,没有比例尺、位置、距离、高程的概念③廖克、喻沧:《中国近现代地图学史》,山东教育出版社2008年版,第123—124页。,这与西方以经纬度控制和等高线标示法绘制的航道图有着截然不同的技术规范,而这种技术转型绝非一日之功,背后往往涉及文化理念、教育方式、社会结构等方面的深层变革,因此,近代川江航道图现代性的展开,往往带有中国传统地图编绘的若干痕迹。

换言之,近代中国本土精英在对西方“科学”地图知识的“现代性体验”中,往往不自觉地利用中国传统地图知识进行重新塑造,即通过“传统知识资源的再利用”,进而沟通与融合中西两种不同的地图绘制传统。是故,近代国人所绘的川江航道图志,在编绘方式上往往新旧杂陈,明显带有“旧瓶装新酒”的内容特征。特别是在川江内河航运现代性的变迁下,“收回航权”成为川江本土航业精英的共同诉求。面对西方航业的霸权地位,本土知识精英往往通过川江航道图志的知识编纂,以传统“地方性知识”融合西方“普遍性知识”的话语霸权。这种“民族主义”的“地图政治”倾向,是晚清《峡江图考》等传统航道图志所没有的,这也是近代川江航业精英构建本土航道图谱系的直接动力。

总体而论,在清末以来知识与制度转型的大背景下,近代中国本土川江航道图编绘的现代性建构,就是参照西方标准建立的一整套制图体系及其制度模式,亦即西方科学制图与现代测绘技术的展开、融合与确立的过程。④参见拙文:《晚清民国川江航道图编绘的历史考察》,《学术研究》2015年第2期。然而,需要指出的是,近代国人特别是地方知识精英对西方现代测绘技术与制图体系的认同与接受,并非简单地是一个“他者”的渗入与移植过程,而是一场由西方文化传播者与本土地图绘制者共同参与的复杂的“在地化”知识生产。⑤有学者在论及西方政治学在近代中国的传播与接受时,就指出这种传播过程并非是西方知识系统的单向输入,更是中西之间文化传统的双向互动过程。参见孙青:《晚清之“西政”东渐与本土回应》(上海书店出版社2009年版)一书。

K29

李鹏,陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院,历史学博士(陕西 西安 710062)

* 本文获2016年“陕西省博士后科研项目经费”及“陕西师范大学博士后科研启动经费”的资助。

刘雪芹)