大庆萨南油田西部过渡带四条带外扩及加密方式研究

2017-12-21王泽东

王泽东

(中石油大庆油田有限责任公司第二采油厂,黑龙江 大庆 163414)

大庆萨南油田西部过渡带四条带外扩及加密方式研究

王泽东

(中石油大庆油田有限责任公司第二采油厂,黑龙江 大庆 163414)

大庆萨南油田已进入特高含水开发阶段,油田开发面临储采失衡的矛盾日趋严重。为保证可持续开发,应用井震联合技术搞清过渡带四条带外扩区域构造储集层发育状况,进一步落实外扩区开发潜力。根据过渡带地区储集层发育特点,优选适合油水过渡带的合理注采井距、加密调整布井方式。在典型区块实施加密调整,增加可采储量19.6×104t,按照研究区开发模式,可在萨南油田西部过渡带四条带及外扩区3.98km2推广应用,为过渡带外扩挖潜提供实践经验。

萨南油田;油水过渡带;外扩;井震联合;储量;加密调整

大庆萨南油田经过多次加密调整和三次采油开发,已进入特高含水开发阶段,油田开发面临储采失衡的矛盾日趋严重,储采平衡系数仅为0.23。随着可采储量逐步减少,产量接替后劲明显不足,为了保证油田的可持续发展,必须进一步扩大油田开发面积,充分挖掘外扩储集层潜力[1]。萨南油田西部过渡带四条带外边缘~五条带地区未布井,有待进一步外扩开发,因此在此区域选取典型区块,开展西部过渡带四条带外扩及加密方式研究。

1 区块开发概况

1.1 地质概况

区块位于萨尔图油田背斜构造的西翼,开发面积1.55km2,地质储量169.26×104t。区域内含油储集层为萨尔图油层,萨Ⅰ组为纯油层,萨Ⅱ组随埋深增加进入油水同层,含油面积逐渐减小。萨Ⅰ组顶部油层埋藏深度983.4~1148.7m,各油层为同一水动力系统,具有统一的油水界面,油水界面深度在1169.7~1192.4m,边、底水不活跃[2]。

1.2 开发概况

区块1971年投入开发,采用东西向350m,南北向400m的四点法面积井网布井,四条带地区基础井网只在靠近三条带地区布3口井,其中采油井1口,注水井2口。1997年进行了一次加密调整,在原井网三角形中点布井,形成线状注水方式,注采井距200~220m。四条带地区共有油水井26口,其中采油井14口,注水井12口。布井区面积0.95km2,井网密度27.4口/km2,平均单井日注水41m3,日产油1.5t,综合含水率92.38%,采出程度25.52%。

2 深化四条带地区地质认识

2.1 深化构造认识

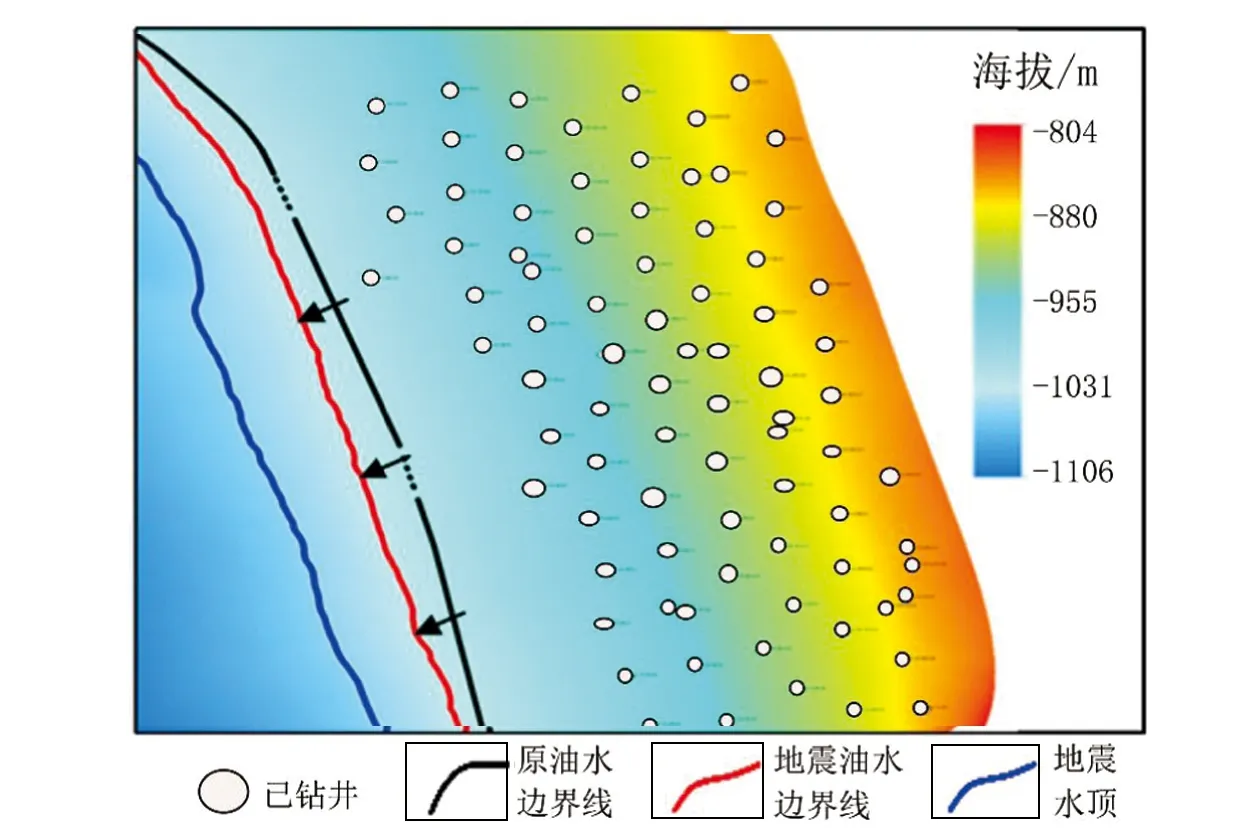

图1 井震萨Ⅰ组油水分布

图2 含油饱和度与含水率关系

应用井震联合技术[3~5],精确预测萨Ⅰ组顶、底面构造深度,平均绝对误差控制在0.24m以内,区域内无断层发育,地层倾角3~15°之间,表现东陡西缓,与以往认识一致,但萨Ⅰ组内油水边界向外推移0.16km2,使外扩未布井区域面积达到0.76km2(图1)。

2.2 深化储集层沉积特征认识

井震联合解释预测未布井区域萨Ⅰ组储层平均厚度为6m以上,由北至南发育逐渐变差,属于三角洲外前缘相沉积,萨Ⅰ2b和萨Ⅰ4+5沉积单元发育大面积主体砂。

2.3 开展油水同层潜力研究

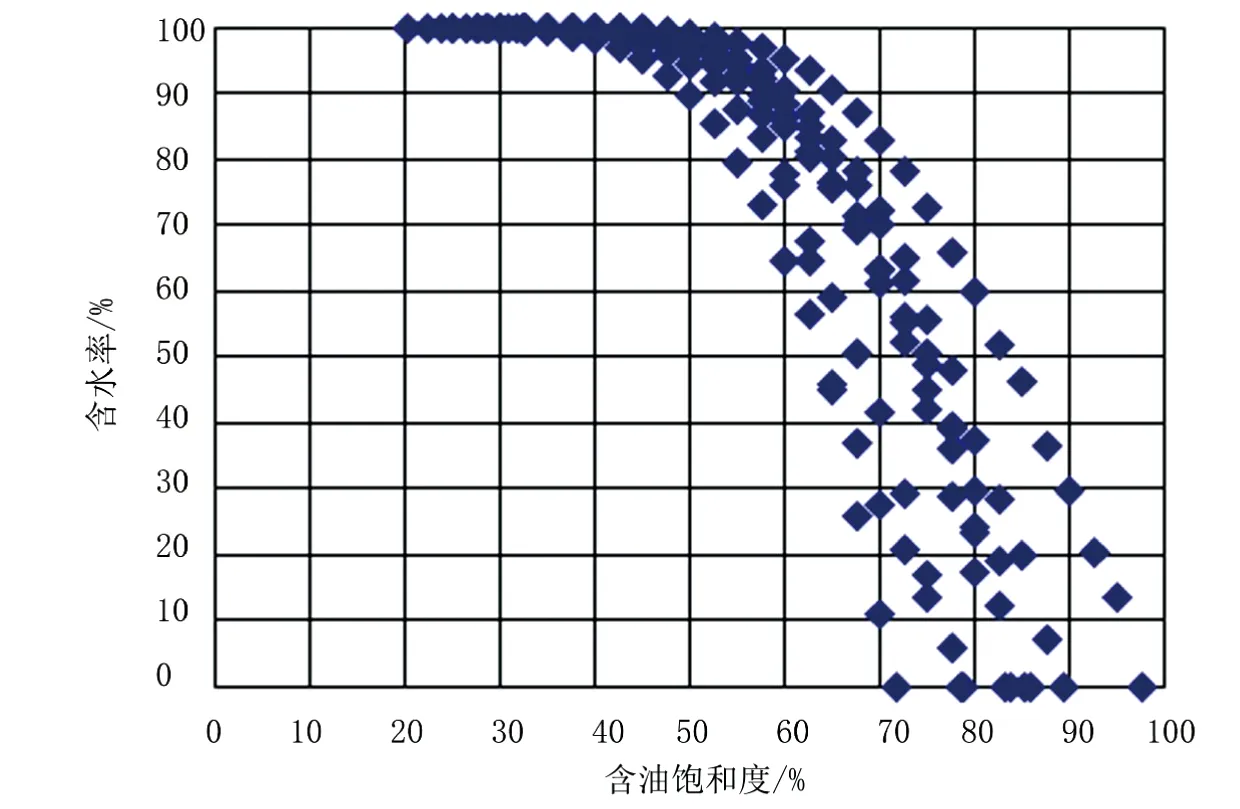

根据油水分布特征可知,油底到水顶过渡带含油饱和度呈线性变化的关系,油水过渡带上部呈偏油性,具有一定的潜力,可作为开发对象[6~8]。根据西部过渡带密闭检查井南8-检3-丙16井萨Ⅱ组岩心水驱油试验结果,绘制含油饱和度与含水率关系曲线(图2),过渡带含油饱和度可认为随深度呈线性变化:

H=-57.5×So+1221

式中:H为油层深度,m;So为原始含油饱和度,1。

按深度进行线性插值,即可计算每个深度点对应的原始含油饱和度。由于过渡带四条带地区目前综合含水率为92.38%,因此确定偏油同层为综合含水率低于90%油层。含水率90%对应岩心含油饱和度50%,计算得出偏油同层深度下限为1192m。碳氧比测试资料(表1)表明,距油底以下10m左右的油层,未水淹、低水淹砂岩厚度比例可以达到49.23%。综合分析认为油水过渡带的偏油同层在油底以下10m左右。

表1 偏油同层碳氧比测试资料统计结果

2.4 落实外扩区开发潜力

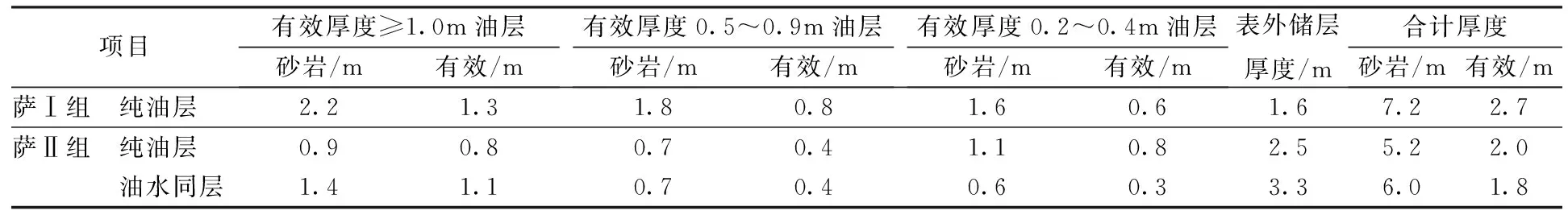

为了解过渡带边部油层发育状况,对四条带边部井钻遇油层情况进行统计,萨Ⅰ组、萨Ⅱ组储集层发育厚度分别达到2.7m和3.8m(表2),考虑到偏油同层的挖潜,预计增加动用地质储量58.06×104t。

表2 西部过渡带四条带钻遇厚度统计

3 优化井网部署方式

3.1 确定加密调整合理注采井距

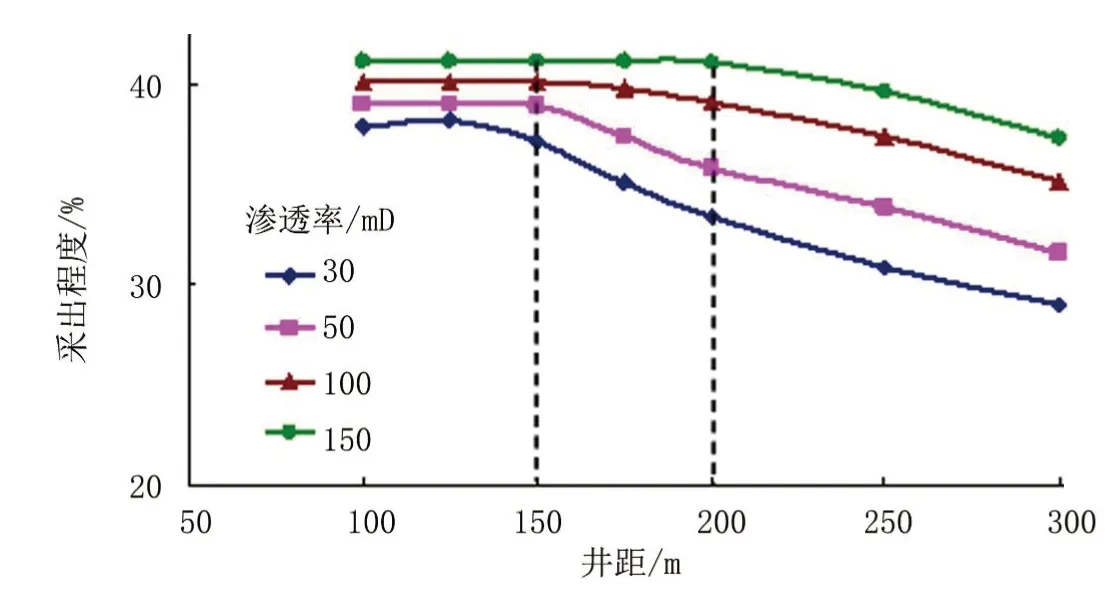

图3 注采井距与采收率关系

采用模值模拟,建立典型模型,研究在不同渗透率条件下最优的水驱开发井距[9,10]。由图3可知,随着注采井距的增大,采出程度总体呈下降趋势,不同渗透率油层,对应着不同的合理注采井距。外扩井主要发育萨Ⅰ组油层。萨Ⅰ组渗透率小于100mD,砂岩厚度232.0m,占总砂岩厚度的 45.85%,因此外扩区最佳注采井距应在150m以内。

3.2 优化加密调整布井方式

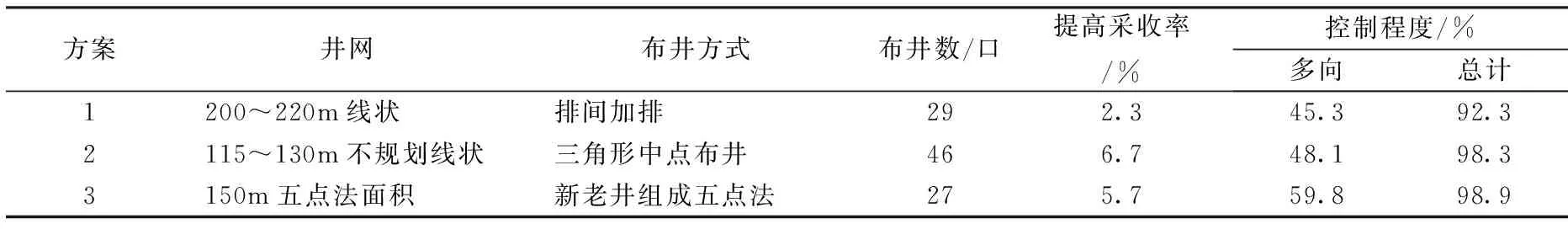

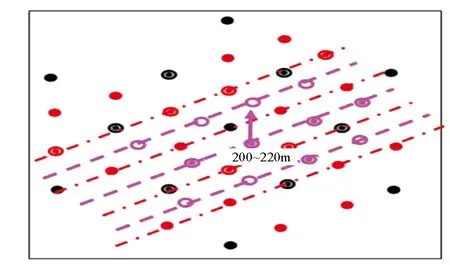

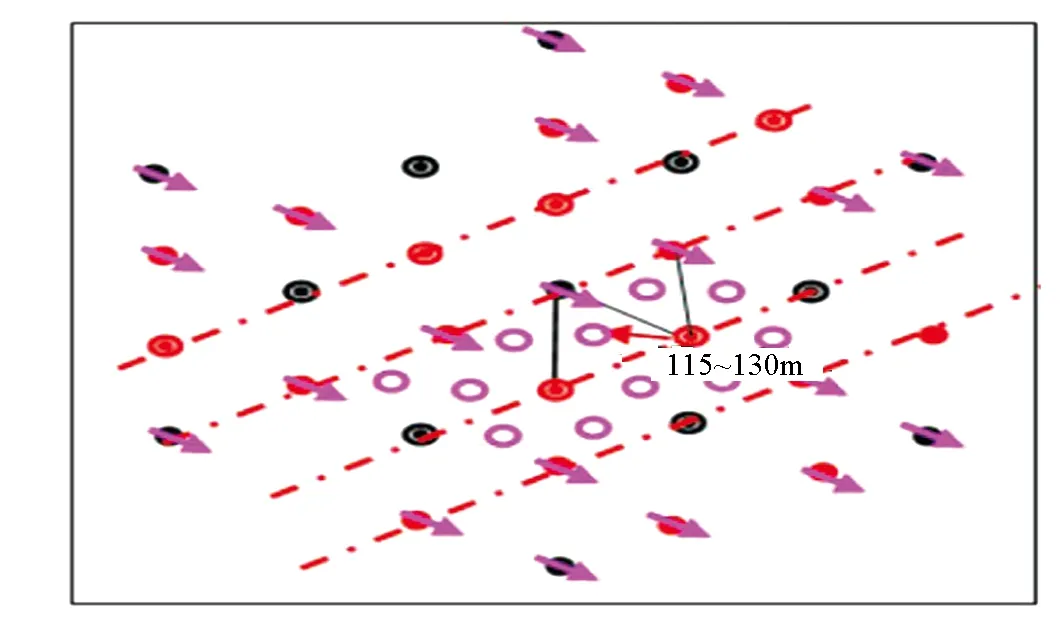

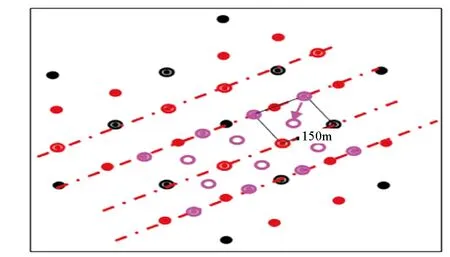

考虑四条带原井网[11],设计3种布井方式(表3)。方案1:在线状注水排间布井,单独形成一套200~220m的线状注水(图4);方案2:采用新老井相结合,在老井三角形中间布油井,老井采油井转注,形成注采井距115~130m不规则的线状注水(图5);方案3:采用新老井相结合,将线性注水井排上的井利用为注水井,采油井排上井间新布注水井,4口注水井中间新布采油井,形成规则的150m注采井距的五点法面积井网(图6)。

表3 3种设计井网结果

图4 200~220m线状注水井网(方案1)

图5 115~130m线状注水井网(方案2)

图6 150m五点法面积井网(方案3)

综合考虑提高采收率、经济效益等指标,确定二次加密调整采取新老井相结合的布井方式,形成注采井距150m的五点法面积井网。150m五点法面积井网具备三方面优势:一是将线状注水调整为五点法面积井网,改变了原井网的液流方向,做到与现有井位注采关系协调,更适合高含水后期开发需求;二是外扩区延续加密区布井方式,单独布署一套150m五点法面积井网,实现加密调整一步到位;三是后期可推广到过渡带一、二条带地区,通过细分两套层系,实施分类开发调整,并满足后期三次采油需求。

4 应用效果

区块设计新钻油水井72口,老井利用18口。新井投产初期平均日产油2.9t,其中加密区日产油2.0t,外扩区单井日产油3.6t,区块增加可采储量19.6×104t。该井网部署方式可在萨南油田西部过渡带四条带及外扩区3.98km2推广应用,预计增加可采储量36.92×104t。同时,将线状布井方式调整成五点法面积井网,为过渡带调整提供思路,可进一步推广到过渡带全区。

5 结论

1)应用井震联合解释成果,深化萨南油田西部过渡带四条带构造、储层特征认识,增加地质储量58.06×104t。

2)采取新老井相结合的布井方式,形成注采井距150m的五点法面积井网,比较适合油水过渡带外扩挖潜。

3)按照研究区开发模式,可在萨南油田西部过渡带四条带及外扩区3.98km2推广应用。

[1]沈丽萍.萨北开发区过渡带外扩地质研究[J].中国石油和化工标准与质量,2013,34(3):182~184.

[2] 马晓玲.萨南油田油水过渡带地区与纯油区储层差异[J].中国石油和化工标准与质量,2012,33(4):170~171.

[3] 陈立国.萨南开发区井震联合精细构造解释技术与应用[D].长春:吉林大学,2009.

[4] 迟红霞.三维地震解释技术在油田开发中的应用[J].地球物理学进展,2010,25(1):16~20.

[5] 郭秀娟.地震资料属性技术在构造解释中的应用[J].科学之友,2012,33(3):45~46.

[6] 王凤颖.喇嘛甸油田油水过渡带同层及外扩潜力评价[D].大庆:大庆石油学院,2010.

[7] 刘永建,胡忠益,管宪莉.萨中油田油水同层开发界限研究[J].特种油气藏,2010,17(2):63~66.

[8] 谢进庄,王仁民,李来林.油水同层偏油偏水性的判断[J].大庆石油地质与开发,1996,15(4):75~77.

[9] 何贤科,陈程.低渗透油层有效动用的注采井距计算方法[J].新疆石油地质,2006,27(2):216~218.

[10] 何建华.低渗透油藏渗流特征及合理井距分析研究[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2005,27(5):621~623.

[11] 赵秀娟.喇萨杏油田过渡带综合调整潜力及方法研究[D].大庆:大庆石油学院,2009.

2016-06-10

大庆油田有限责任公司重大科研项目(201403022)。

王泽东(1982-),男,工程师,长期从事油田开发方案设计工作,53150413@qq.com。

[引著格式]王泽东.大庆萨南油田西部过渡带四条带外扩及加密方式研究[J].长江大学学报(自科版), 2017,14(23):66~69.

TE323

A

1673-1409(2017)23-0066-04

[编辑] 帅群