从旁观者到生力军

2017-12-20关毅

关毅 (本刊特约记者)

从旁观者到生力军

关毅 (本刊特约记者)

在1.3亿光年外的长蛇座NGC4993星系,一例双中子星并合事件,为整个天文学界送上集体盛宴。2017年11月16日多国科学家同时宣布,人类第一次直接探测到来自双中子星并合产生的引力波以及伴随的电磁信号,“多信使天文学”从此迎来全新时代。在这一国际合作探索过程中,中国不再是旁观者。从最早参与提出理论模型到南极天文观测,中国科学家正在成为前沿科学探索的生力军。美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)于8月17日捕捉到编号为GW170817的引力波信号后,全世界的望远镜都争相对准了1.3亿光年外的源头。设在世界各地的望远镜从伽马射线、X光、可见光、红外和射电波等波段分别观测,最终确认这一信号来自何方。探测到引力波源信号约1天后,中国在南极冰穹A地区安装的有效观测口径为50 cm的南极巡天望远镜就自动开始观测这个目标源,最终得到了目标天体的光变曲线,与理论预言高度吻合。澳大利亚天体物理学家、前美国国家光学天文台台长杰雷米•莫尔德说:“感谢中国南极望远镜的探测,正是其探测结果让我们距离揭开双中子星进化之谜又近了一步。”

高能宇宙射线来自银河系外确切来源尚待进一步研究

位于阿根廷的皮埃尔•奥杰天文台终于有确凿的证据表明,自然界中最具能量的粒子来自银河系以外。几十年来,科学家一直认为存在这种可能性,但直到今天才证实了这一点,即那些地球上探测到的超高能宇宙射线不是来自银河系内,而是源自银河系之外的遥远星系。“这是第一次,我们有证据证明最高能量的宇宙射线是来自银河系之外的。”英国天文学家、该天文台联合创始人阿兰•沃森说道。

一个国际研究团队分析了12年的数据,发现高能量的粒子更有可能来自银河系外的一个区域。研究人员在2017年9月22日出版的《科学》(Science)杂志上报道说,这种不对称性与邻近星系的分布基本一致。

超高能宇宙射线的能量超过1018eV,远远高于粒子加速器所能达到的粒子能量。人类研究这类射线已有50多年,但其来源和机制仍然是个谜。

由来自18个国家400多名科学家组成的这个科研团队发现,这些宇宙射线从太空射向地球的方向分布并不均匀,而是偏向于来自某特定方位,而这个方位与银河系中心方向偏差120°,说明超高能宇宙射线不是像一些科学家认为的那样来自银河系内。

科学家证实超高能宇宙射线来自银河系外(图片来源:A. Chantelauze/S. Staffi/L. Bret)

这个科研团队是在对皮埃尔•奥杰天文台2004-2016年间采集的数据进行分析后获得上述发现的。皮埃尔•奥杰天文台拥有1600个粒子探测器,分布面积约3000km2,是世界上已建成的最大宇宙射线观测站。

该项目教育与外联协调员、美国内布拉斯加大学物理学教授格雷戈里•斯诺说:“还有一些其他证据,但是这篇论文真正证实了具有最高能量的宇宙射线粒子多数不是来自银河系内。”斯诺说,地球上探测到的来自太阳的宇宙射线粒子都是低能量粒子,其能量远远低于皮埃尔•奥杰天文台探测到的粒子能量。“我们探测到的粒子能量是如此巨大,所以它们一定来自(星系中心的大型黑洞等)极其剧烈的天体物理现象。”尽管这项发现证实超高能射线来自银河系外,但它们的确切来源仍是未知。

研究人员解释说,这主要是因为在星系磁场的作用下,这些带电粒子的飞行方向可能偏转了几十度。另外,超高能宇宙粒子比较罕见,地球大气层上方每年每平方公里才会见到1个,相当于足球场那么大的地方每100年才见到一个,这增加了研究的难度。

斯诺指出,宇宙射线提供了有关宇宙结构的线索,“通过了解这些粒子的起源,我们希望更多地了解宇宙的起源、大爆炸以及星系和黑洞的形成等”, “这些是天体物理学中最重要的一些问题”。

美国威斯康星大学麦迪逊分校天体物理学家弗朗西斯•哈尔曾表示:“这真是一个非常大的新闻,对我来说这是一个惊喜。”哈尔曾是冰立方的发言人,冰立方是位于南极的一个大型中微子天文台。

皮埃尔•奥杰天文台发言人、德国伍伯塔尔大学物理学家卡尔-美因茨•凯普尔特表示,这一次研究人员积累了许多数据,相信他们的结果是站得住脚的。哈尔曾对此表示赞同,他说:“我不认为新的研究结果在统计学上有任何疑问。”

现在,研究人员有了更多数据,他们将再次尝试寻找与潜在来源相关的可能性。这项研究的结果应该在几个月内出现。该合作计划还打算与美国犹他州的一个较小的天文台(望远镜阵列)联手,试图绘制整个天空的宇宙射线起源。

皮埃尔•奥杰天文台还处在一个耗资1200万美元的初始阶段,这将使它能够更好地测量宇宙射线通量相对丰富的质子和更重的原子核。

科学家首次利用基因技术编辑人类胚胎有助破解胚胎发育之谜 改进体外受精技术

科学家首次利用基因编辑技术对人类胚胎如何发育进行了探索。这项研究表明,与老鼠相比,一种叫做OCT4的蛋白质在人类胚胎中起到了额外的作用。但是生物学家认为,这项研究更重要的是作为一个原则的证明——之前的人类胚胎编辑研究通常将重点放在纠正错误的基因上。

英国伦敦市弗朗西斯•克里克研究所2017年9月20日宣布通过基因编辑技术展示了人类胚胎早期发育阶段一种关键基因的作用机制,这有助于科学家破解胚胎发育的一些未解之谜,从而改进体外受精等生殖辅助技术。

当天发表在《自然》(Nature)杂志上的这项新实验同时也是英国人精心设计的胚胎编辑研究条例的第一次测试。这一条例要求研究人员在开展工作之前,必须通过由该国国家人类受精和胚胎管理局进行的审查并获得许可。

Kathy Niakan是弗朗西斯•克里克研究所的一名发育生物学家,他在2015年申请采用CRISPR编辑技术对人类胚胎进行研究,以便对早期发育中的基因活动有更多的了解。研究人员计划首先将注意力集中在OCT4蛋白质上,这是一种多能干细胞(可以转化成为身体所有组织的细胞)的标记物。

一个人类胚胎被注射了基因编辑分子(图片来源:Dr. Kathy Niakan/Nature)

胚胎发育通常指胚胎从受精卵到胚胎脱离卵膜的过程。人类胚胎发育过程中,受精卵进行被称为卵裂的快速有丝分裂,最后各种细胞分化成不同的组织、系统与器官,从而形成完整个体。

在这项研究中,科学家借助CRISPR基因编辑技术阻止了人类胚胎中一个关键基因产生OCT4蛋白质,以观察这会给胚胎发育带来什么影响。这种蛋白质在人类胚胎发育的最开始数天里会变得非常活跃。

Niakin和他的同事使用CRISPR技术关闭了在37个单细胞人类胚胎中编码OCT4的基因,这些体外受精治疗中留下的胚胎是由接受治疗的夫妇所捐赠的。结果显示,缺乏蛋白质的小鼠胚胎形成了大部分的胎盘细胞,而那些注定要形成胎儿的细胞则没有出现。

在经过处理的人类胚胎中,胎盘细胞和卵黄囊细胞都未能形成。这意味着,在人体中OCT4在所有这3种基本细胞类型的发育中都起着重要的作用。研究人员计划用CRISPR展开进一步研究,以确定OCT4在不同的细胞类型中到底控制了哪些基因。

通常来说,当卵子受精后会持续分裂,直到数天后才形成胚泡。据该研究团队介绍,他们发现人类胚胎发育过程中,需要OCT4发挥作用才能“正常地”形成胚泡,这凸显了相关基因在发育过程中的重要性。

Niakan说,为了确认一个基因在胚胎发育过程中的功能,最好的办法就是看看它无法发挥作用时会出现什么状况,采用基因编辑技术就是为了能高效实现这一目的。这也是英国监管机构允许对人类胚胎实施基因编辑技术的原因。

Niakan说,如果能明确哪个关键基因会影响胚胎发育,“我们就能改善体外受精技术成功率,并更深入了解一些导致妊娠失败的原因”。

加拿大多伦多大学儿童医院发育生物学家Janet Rossant认为,这项研究表明,“你可以足够有效并且足够高效地利用CRISPR技术开展工作”。她补充说,研究人员依靠老鼠模型来理解哺乳动物的早期发育过程,但如果想要搞清人类的发育过程以及它是如何出错的,真正的人类胚胎研究可能是最好的方法。

这是英国首次实施人类胚胎基因编辑。由于牵扯道德伦理问题,人类胚胎研究一直存在争议,此前只有中美两国实施过人类胚胎基因编辑。据弗朗西斯•克里克研究所介绍,整个实验都受到英国相关机构的严格监管。

神经刺激部分唤醒植物人为脑损伤后意识恢复提供一条主要途径

15年前,法国一名20岁的男子在车祸中遭受了脑损伤,并陷入了一种被称为植物人的昏迷状态。现在,一项新的研究表明,大脑中一种实验性的低强度神经刺激(现在已被批准用于治疗抑郁症和癫痫)能够成功地将一个人变成医生所说的“最低意识”状态。尽管这与全面苏醒的情况相去甚远,但研究报告的作者认为,这一发现暗示了在脑损伤后恢复意识的一条主要途径。

迷走神经刺激器为从脑干到身体不同部位的关键神经提供少量电流(图片来源:Science Source)

尽管如此,一些医生和脑损伤专家仍然对这种治疗是否真如所描述的那样有效表示怀疑。从事意识研究的美国波士顿市哈佛医学院神经学家Andrew Cole说,植入电子刺激器的手术,频繁的行为观察,以及在大脑扫描仪中进进出出都可能有助于病人的病情改善。“我并不是说他们的说法是不真实的。”Cole说,“我只是说,根据所呈现的结果是很难解释的。”

目前有成千上万的人处于植物人状态。虽然他们不会对诸如触摸之类的刺激作出反应,但这些人的大脑并没有死亡。他们的大脑通常具有可识别的睡眠—苏醒周期,他们能够睁开眼睛,并且在进食时可以吞咽,许多人自发地呻吟、哭泣、微笑,并表现出具有部分意识的其他迹象。然而,大多数专家认为,任何超过12个月的植物人状态都是永久性的。

然而这一假设并没有让Angela Sirigu感到满意,她是法国里昂市马克•让纳罗认知科学研究所的认知神经学家。

Sirigu在新一期美国《当代生物学》杂志上说:“通过刺激迷走神经,我们发现能够增强(植物人)患者在这个世界的存在。”

迷走神经连接着人脑与身体的许多其他部位,包括肠道。迷走神经对保持清醒、警觉性和许多其他基本功能具有重要作用。迷走神经刺激器是一种微型可植入式器件,此前已被用来辅助治疗药物难治性癫痫和抑郁症。

为检验迷走神经刺激器恢复意识的能力,研究人员希望寻找一个很难用巧合来解释被“唤醒”的植物人病例,最终找到了一个昏迷了十多年且没有苏醒迹象的车祸受害者。

研究结果显示,在开展迷走神经刺激一个月后,患者的注意力、动作和脑活动显著改善,能响应以前不响应的一些简单命令。例如,他的眼睛能跟着目标移动,并根据要求转头。他的母亲报告说,在听人给他读书时,他保持清醒的能力有提高。

此外,研究人员还观测到这名患者对“威胁”重新有了反应。例如,当医生的头突然靠近他的脸时,他会睁大眼睛表现出惊讶。

研究人员认为,在多年处于植物人状态后,这名患者进入了“最低意识”状态。

大脑活动记录也显示,这名患者脑中涉及运动、感觉和意识的区域活动明显增强,大脑功能连接性改善,脑皮层和下皮层的代谢活动也同样增加。

研究人员指出,这项工作表明即使在病情最严重的临床病例中,正确的干预措施也可能带来意识变化的产生。Sirigu说:“哪怕希望看似已经消失,大脑仍有可能被修复。”

目前,研究人员正计划开展一项大型合作研究,以确认并进一步挖掘迷走神经刺激对处于植物人或最低意识状态患者的治疗潜力。

Sirigu说,即使是最低的意识也可能成为家庭庆祝的原因,尽管她意识到,把他们的亲人置于实验中可能是危险的。“我们非常感谢这个病人和他的家人。”她说,“他们展示了很多勇气。”

一些专家表示,这是一项令人激动的新发现,但由于很难从单一病例了解一个疗法的真正效果,需谨慎解读。这项研究的结果尚需在更多患者身上得到验证后,才能获推荐使用。

纽约市威尔•康奈尔医学院神经学家Nicholas Schiff同意Cole的观点,即对一个病人的研究不足以对治疗作出全面的结论,但他对治疗的前景很乐观。他说,现在研究人员需要在多种刺激持续时间和强度下,对多名患者进行治疗,这是非常昂贵和耗时的。Schiff认为,保险公司将会覆盖康复护理,但让他们相信,植物人的状态可以恢复,或者是意识能够轻微改善,将是一场艰苦的战斗。

Schiff说:“我的一位同事最近描述了植物人状态的困境,这是一个民权问题。我们需要让这一医疗领域看起来像其他地方一样。这里的科学进步远远领先于基础设施。”

欧美探测器共同发现引力波极大提高相关研究准确性

物理学家日前宣布他们第4次探测到引力波,这是欧洲和美国的探测器首次共同发现引力波。

引力波由黑洞等天体在碰撞过程中产生,可把它想象成石头丢进水里产生的波纹。100多年前,爱因斯坦的广义相对论预言了引力波的存在,但直到2015年才首次获得证实。

自2007年以来,位于意大利比萨市附近的处女座天文台一直在寻找这种时空结构的涟漪。但是当它的美国“表兄”、先进的激光干涉引力波天文台(LIGO)首次历史性地探测到引力波时,处女座正在进行升级,并且该天文台在随后的两次观测中也没有采取行动。

2017年8月1日,处女座天文台在历时5年、斥资2700万美元的升级后重新加入了“狩猎”活动,结果两周后就与美国探测器共同探测到引力波信号。

物理学家于9月27日在意大利都灵市举行的新闻发布会上宣布,8月14日处女座天文台和LIGO都探测到源自两个旋转黑洞并合在一起时产生的引力振动,它们的质量分别是太阳质量的31倍和25倍。这次碰撞发生在距离地球大约5.4亿pc(18亿光年)之外。并合后的总质量相当于53个太阳,约3个太阳的质量转变成能量以引力波的形式释放。这一发现将以论文形式发表在美国《物理学评论通讯》上。之所以探测到引力波信号与宣布发现之间隔了一段时间,是因为科学家还要分析和确认相关数据。

位于意大利比萨市附近的处女座天文台 (图片来源:Schiavon/INFN)

用3个探测器来观察这个事件,而不是LIGO的2个探测器,使得研究人员能够极大提高有关此次并合黑洞位置和距离信息的准确性。

对于在这个项目上工作了20多年的处女座团队来说,这一发现证明了所花费的时间和精力都是值得的。“这对我来说是一件大事。”处女座天文台联合创始人、法国尼斯蔚蓝海岸大学物理学家Alain Brillet说。Brillet从1980年开始游说建立一个欧洲引力波探测器,现在他就要退休了。Brillet说:“我很高兴能够确保自己的工作并非一无所获。”

“我们有信誉。至少我们可以证明我们做出了承诺,同时也可以兑现我们的承诺。”处女座合作项目发言人、荷兰阿姆斯特丹自由大学物理学家Jo van den Brand补充道。

美国项目组的两个引力波探测器此前于2015年9月、2015年12月和2017年1月先后3次探测到引力波。处女座项目组由20个欧洲研究团队的280多名物理学家和工程师组成。

美国引力波项目资助方、美国国家科学基金会主席France Cordova在一份声明中说,相隔万里的探测器首次共同探测到引力波,这对旨在破解宇宙奥秘的国际科学探索是一个“令人激动的里程碑”。

2017年的观测工作于8月25日结束,目前两个天文台都在进行升级,这将使它们的灵敏度提高一倍。“这仅仅是由处女座和LIGO联合组成的观测网络工作的开始。”LIGO合作项目发言人、麻省理工学院物理学家David Shoemaker说,“技术升级将使LIGO探测器更加灵敏,在计划于2018年晚些时候开始的下一轮观测中,我们将会每周甚至更频繁地获得这样的探测结果。”

美政府推翻奥巴马时代气候法规此举可能引发法律挑战

美国环境保护署(EPA)正在着手废除前总统巴拉克•奥巴马的旨在减少发电厂温室气体排放的标志性法规。

于2017年10月10日采取的这一行动是朝着实现总统唐纳德•特朗普承诺的逆转奥巴马时代的气候法规、结束“煤炭战争”迈出的一步。但是任何废除发电厂规则的尝试必然将面临环保组织和许多支持奥巴马气候政策的州的诉讼。EPA署长Scott Pruitt当天签署文件,正式宣布将废除奥巴马政府推出的气候政策《清洁电力计划》。

EPA在一份声明中称,在对《清洁电力计划》进行评估后,该机构认为这项政策“超出了EPA的法定权限”,“废除《清洁电力计划》将促进美国能源发展,减少不必要的相关监管负担”。

Pruitt在这份声明中称,特朗普政府致力于“纠正奥巴马政府的错误”,接下来EPA将评估“最合适的前进路径”,“任何替代规则都将通过倾听各方意见认真、恰当并谦虚地制定”。

9日,Pruitt在美国肯塔基州举行的一场活动上说,《清洁电力计划》是利用权力监管挑选美国发电行业的“赢家和输家”,废除这项政策意味着奥巴马政府发起的“煤炭战争结束了”。

按照流程,Pruitt签署的文件将经过为期60天的公众意见反馈后才会最终确定下来,成为正式决定。

2017年3月,特朗普签署一份名为“能源独立”的行政命令,其中最重要的内容是要求“修改或废除”原定于2022年生效的《清洁电力计划》。

《清洁电力计划》是奥巴马政府气候政策的核心,要求美国发电厂到2030年在2005年基础上减排32%。此前,美国最高法院已于2016年2月下令暂缓执行《清洁电力计划》,因此该政策实际上从未实施。

支持特朗普的美国全国矿业协会称:《清洁电力计划》会增加美国电网的不稳定性,实际上是增加消费者的负担;废除这一计划能为美国保存2.7万个矿业工作岗位,及相关供应链上的10万个工作岗位。

最新估计称,废除这项规定到2030年将节省因执行规定而额外产生的330亿美元的遵从成本。所谓遵从成本,指的是为执行政府法律法规产生的时间及金钱上的额外花费。

特朗普政府废除《清洁电力计划》并不令人意外。Pruitt是有名的气候变化怀疑论者。在担任EPA署长前,他是俄克拉何马州检察长,曾与另外20多个州的检察长一起把EPA告上法庭,起诉《清洁电力计划》违法。

特朗普曾称气候变化是骗局,并于2017年6月宣布退出全球应对气候变化的《巴黎协定》。特朗普政府在气候问题上的做法遭到国际社会批评。

同时,煤炭作为“退出的经济”也不大可能获得复兴机会。受成本和州政策影响,美国许多地方已经从煤炭转向使用天然气、风能和太阳能。例如,加利福尼亚和纽约等州已宣布,不管华盛顿是否参与,它们都将积极应对气候变化。

2009年,EPA曾把温室气体确定为污染物。按照美国《清洁空气法》的要求,EPA必须采取措施调控温室气体排放。然而,《清洁电力计划》被废弃后,特朗普政府尚未提出新的替代方案,只是表示欢迎各界就此提出建议。

“特朗普政府对气候变化固执和站不住脚的否定,以及持续采取行动所引起的破坏应该受到谴责。”纽约州检察长Eric Schneiderman在一份准备好的声明中表示,“我将利用一切可用的法律手段对付他们的危险议程。”

对此,美国国内一些行业组织也理性地指出,EPA应采取更温和的政策取代《清洁电力计划》,以避免遭遇任何法律上的挑战。

Jonathan Adler是俄亥俄州克利夫兰市西储大学法学院商业法律与监管中心负责人,他说,特朗普政府可以合理地争论,《清洁电力计划》并不是为了调控温室气体。Adler说,法庭通常会对联邦机构在监管问题上给予一定程度的尊重,但前提是这些机构必须遵守所有的法律和程序要求,以最终确定新的规则。

Adler表示:“一些帮助奥巴马政府捍卫其监管决定的法律条款,现在将帮助特朗普政府捍卫其做出的相反决定。这肯定是对本届政府是否有能力应对这种局面的一次考验。”

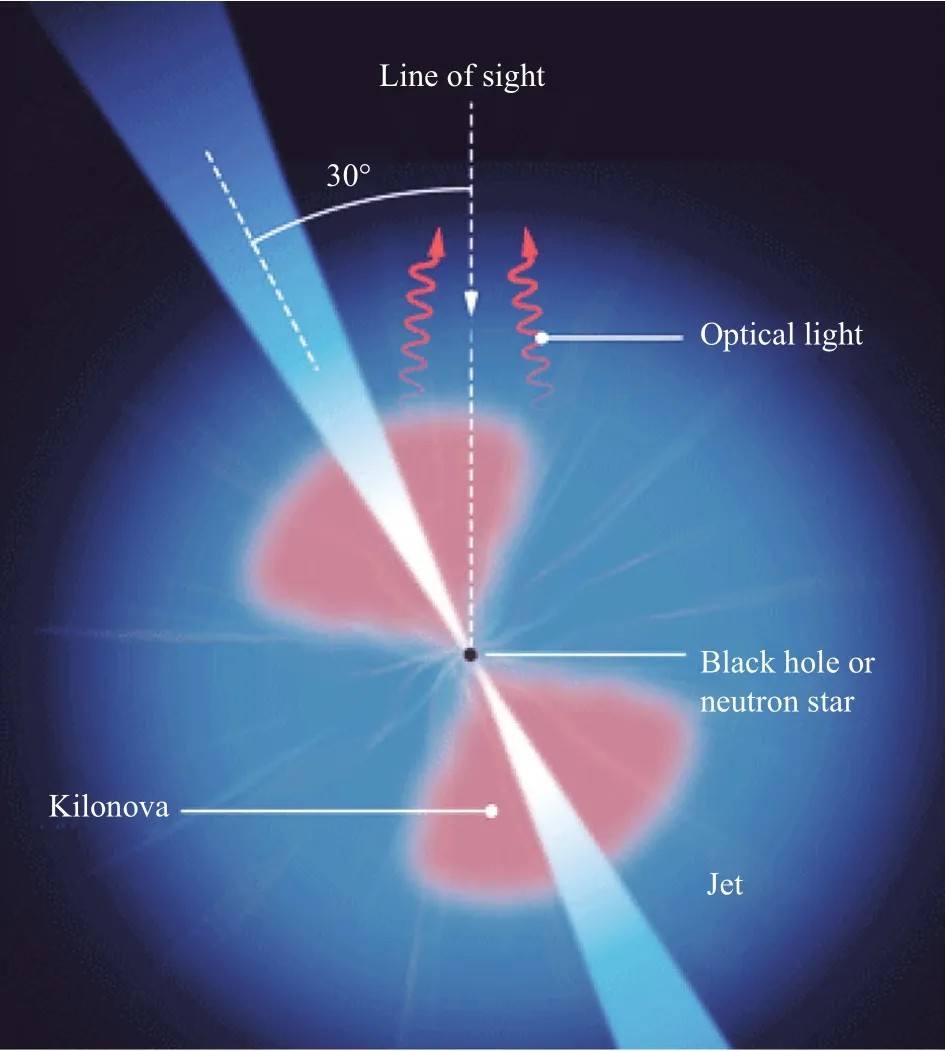

人类首次“看到”引力波事件

全球多国科学家2017年10月16日同步举行新闻发布会,宣布人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波,并同时“看到”这一壮观宇宙事件发出的电磁信号。

美国东部时间8月17日8时41分(北京时间20时41分),美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)捕捉到这个引力波信号。此后2秒,美国费米太空望远镜观测到同一来源发出的伽马射线暴。

这是人类历史上第一次使用引力波天文台和电磁波望远镜同时观测到同一个天体物理事件,标志着以多种观测方式为特点的“多信使”天文学进入一个新时代。

“几十年来,我们一直孜孜以求准备探测双中子星合并的引力波,”美国加州理工学院LIGO数据分析小组负责人艾伦•温斯坦教授说,“那天早上,我们所有的梦想成真。”

LIGO项目组在美国华盛顿发布这一重大发现。中国、德国、英国和法国等国科学家也各自举行新闻发布会。相关论文发表在《科学》《自然》等学术期刊上。

引力波是由黑洞、中子星等碰撞产生的一种时空涟漪,宛如石头丢进水里产生的波纹。百年前,爱因斯坦广义相对论预言了引力波的存在,但直到2015年人类才首次探测到引力波,3名美国科学家因此获得2017年的诺贝尔物理学奖。

在8月17日的事件中,全球约70个地面及空间望远镜从红外、X射线、紫外和射电波等波段开展观测,确认引力波信号来自距地球约1.3亿光年的长蛇座内NGC4993星系。

美国田纳西大学天体物理学教授迈克尔•吉德里表示,多信使天文学结合使用多种探测手段,是引力波天文学的一个“圣杯”,“这样的探测将在天文学和天体物理的许多领域开启全新的探索途径。”

中国紫金山天文台副研究员金志平参与的国际团队,通过对此次引力波光学信号的观测和光谱分析,首次提供确凿证据证实,中子星并合是宇宙中金、银等元素的主要起源。金志平说:“这就是宇宙中的‘巨型黄金制造厂’。”

首个双中子星并合引力波事件被发现(图片来源:C. Bickel/《科学》)

科学家开发出基因编辑新工具可对DNA和RNA进行有针对性的改变

如今,基因编辑的工具箱又增添了两样新工具。两个美国研究小组宣布的新技术使研究人员能够对脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)进行有针对性的改变。

在一项研究中,2017年10月25日出版的美国《科学》杂志上,美国布罗德研究所张锋团队报告说,他们在CRISPR工具基础上开发出了REPAIR编辑系统,其基本元件是一种特定酶和一种特定蛋白质,能高效修改与疾病相关的RNA单个碱基。

张锋说:“如果你正在使用RNA疗法,那么你可以升级了。”5年前诞生的CRISPR基因编辑工具像“剪刀”一般可剪切DNA,带来了基因改造的医学新革命。据报道,现在CRISPR发明者之一的张锋团队在此前基础上研发出能剪切RNA的新“剪刀”。这是基因编辑领域的又一个重大突破。

人类的许多疾病都与遗传物质DNA有关,CRISPR技术在高效修改DNA、为治愈疾病带来希望的同时,也带来安全和伦理上的顾虑。RNA的作用是传递DNA的遗传指令,因此编辑修改这个“信使”以传递出正面的DNA指令,理论上同样能达到治疗疾病的目的。

由于RNA在人体内会自然降解,研究人员指出,这一编辑过程不会导致人类基因组的永久改变,而是“一个潜在可逆的修复”,相信这将为基础研究和临床治疗提供一个新思路。

张锋在一份声明中说:“纠正致病突变是基因组编辑的首要目标之一。现在,我们已经很善于让基因失活,但要恢复已丢失的蛋白质功能,挑战要大得多。RNA编辑这一新能力带来更多可能,几乎可以在所有细胞中恢复丢失的蛋白质功能,治疗多种疾病。”

科学家开发出基因编辑新工具(图片来源:Shaury Nash/Flickr)

为验证新工具在疾病治疗上的潜力,张锋团队人工合成了会造成范可尼贫血和X-连锁肾性尿崩症的基因突变,并将这些突变引入人体细胞中,最后成功利用这一RNA“剪刀”在RNA层面上修复了这些突变。

该团队表示,接下来他们将进一步改进REPAIR的效率,并与输送系统结合在动物模型特定组织中引入,进行RNA修复实验。

在另一项研究中,一个美国团队10月25日在英国《自然》杂志发表报告说,它在基因编辑技术方面取得新进展,可通过一种新型“碱基编辑器”在基因中替换碱基,有助科学家增强对遗传疾病的理解和开发新疗法。

基因是DNA上的片段,而DNA双链螺旋结构由4种化学碱基组成,即腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T),其中鸟嘌呤和胞嘧啶配对,腺嘌呤和胸腺嘧啶配对。

布罗德研究所的科研人员在报告中描述了一种新型碱基编辑器,它可以在不断开DNA双链的情况下,将A•T碱基对转换成G•C碱基对,也就是说能实现高效、可选择性地在基因中替换碱基。

在所有已知的疾病相关单碱基对突变中,约有一半涉及野生型G•C碱基对转换成突变型A•T碱基对,新发明的碱基编辑器有可能帮助患者恢复这一类突变。

据介绍,这种碱基编辑器对细菌细胞和人类细胞的DNA均有效,在人类细胞中,它们能在大范围目标区域内引入预期突变,效率约为50%,高于任何其他基因组编辑方法的效率,而且几乎没有副作用。

英国伦敦大学学院的研究人员海伦•奥尼尔评价说,这种可直接修改碱基对的能力对疾病研究以及未来修复疾病导致的变异能够起到重要作用。

英国弗朗西斯•克里克研究所的罗宾•洛弗尔-巴奇教授说,这种碱基编辑器50%的效率令人印象深刻,但仍有待进一步提高,今后还需更多研究来证实这种方法的安全性。

基于CRISPR展现出的巨大能力,美国《科学》杂志之前在2012年和2013年两次把它评为十大突破。CRISPR由两部分组成,一部分是可以切割基因的“手术刀”蛋白Cas9,另一部分是拖着“手术刀”在基因组的“茫茫大海”中精确定位的向导RNA。一些科学家用灭活版本的Cas9蛋白与向导RNA结合,改造出只有精确定位功能的CRISPR技术,可用来关闭或打开几乎任何单个基因,或者精细地调控它们的活跃程度。

中国再次登顶新一期全球超级计算机500强榜单

新一期全球超级计算机500强榜单2017年11月13日发布,中国超算“神威•太湖之光”和“天河二号”连续第四次分列冠亚军,且中国超算上榜总数又一次反超美国,夺得第一。

全球超算500强榜单每半年发布一次。此次中国“神威•太湖之光”和“天河二号”再次领跑,其浮点运算速度分别为每秒9.3亿亿次和每秒3.39亿亿次。美国连续第二次没有超算进入前三名。美国“泰坦”继半年前被瑞士“代恩特峰”赶超而落到第四名后,此次又被日本的“晓光”超过,屈居第5名。

有业界人士指出,美国能源部正支持建造两台新的超算“Summit”和“Sierra”,其中“Summit”计算性能是“神威•太湖之光”的约两倍,预计2018年投入使用,所以最快半年后,美国有望再次拥有全球最快的超算系统。

再看上榜总数,中国2016年6月以167台对165台的微弱优势首次超过长期独占鳌头的美国;2016年11月,两国均有171台上榜,并列第一;2017年6月,美国以169台对159台反超中国,再获第一。

此次中国上榜总数达到历史最高的202台,而美国降至144台,双方又一次交换位置。

从厂商来看,中国浪潮表现出色,这次上榜数量从半年前的20台上升至56台,在计算机企业中位列第三。浪潮高性能服务器产品部总经理刘军介绍说,中国超算近年投入很大,企业建设提供高性能计算服务方面步伐也很快,中国超算研发单位和厂商也注重产品技术创新,所以整体竞争力和表现有了较大提升。

面对成绩,刘军强调说:“我们需要清醒地看到,目前高性能计算市场上主流产品的核心技术如CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)都由美国公司主导并掌控。虽然中国的高性能计算应用能力和人才储备有了一定改善,但与美欧相比差距还是很大,需要持续努力发展。”

(2017年11月20日收稿)

From spectators to new activists

GUNA Yi

10.3969/j.issn.0253-9608.2017.06.008

(编辑:温文)