基于创新视角的社区花园有机更新研究

2017-12-19PengXi金云峰JinYunfeng

■ 彭 茜 Peng Xi 金云峰 Jin Yunfeng

1 研究背景与意义

1.1 经济转型与社会需求

世界经济论坛把世界经济发展分为三种类型:第一类是要素驱动型;第二类是效率驱动型;第三类是创新驱动型[1]。为提高发展效率,增强经济全球竞争力,我国目前正在从效率驱动型向创新驱动型经济转型,在转型的同时,我国还面临着一个严峻的挑战:环境容量[2]。伴随城市经济转型而引发的环境容量问题,以及人们对人居环境要求的提高,人们希望通过提高城市绿地效益来解决目前的城市环境问题[3]。中央城市工作会议明确指出,城市工作要把创造优良人居环境作为中心目标,努力把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园,要增强城市内部布局的合理性,提升城市的通透性和微循环能力[4]。因此,人居环境质量的提升等一系列的社会需求等待着我们去满足,而社区花园作为城市中有生命有机体的组成部分,是人们游憩、养老、创造生活体验的空间,也是连接人与社会的基本单元。所以,创新的社区花园有机更新对于经济转型期城市环境问题的舒缓,城市社会需求的满足起到重要作用。

1.2 风景园林学科的社会责任

汪菊渊先生在中国大百科全书《建筑、园林、城市规划》中写道:园林学是研究如何合理运用自然因素(特别是生态因素)、社会因素来创造优美的、生态平衡的人类生活境域的学科[5]。所以,园林学肩负的责任与人类的生存环境、生活质量息息相关。既然其肩负着如此艰巨的社会责任,那么为什么不从社会学的角度去思考风景园林到底应该如何影响和参与到社区花园的社会创新实践中来呢?因此,本文的研究尝试从社会学的角度去研究社区花园更新创新实践,即一种新的社会关系或合作模式。

2 如何认识社区花园的社会创新价值

2.1 社区花园

美国社区园艺联合会(American Community Gardening Association 简称ACGA)给出的社区花园的定义:“只要有一群人共同从事园艺活动,任何一块土地都可以称为社区花园。它可以在城市、在郊区或者在乡村,培育花生或蔬菜;它可以是一个共同的地块,或是个人拥有的私人土地,可以在学校、医院或者在街道,甚至在公园;它也可以是一系列个人承租土地用于都市农业,其产品供应市场……”[6]。所以,本文所研究的社区花园,是城市或乡村绿色空间的一种形式,它可以在环境、社会、经济和健康等方面提供礼遇与价值。

2.2 社会创新理论

2.2.1 社会创新概念

维基百科(Wikipedia)和杨氏基金会(Young Foundation)等强调社会创新是以满足社会需求为目标[7]。杨氏基金会定义广义的社会创新:是指能够达成社会目标的新想法。狭义的社会创新:是指创新性的活动和服务,是由满足社会需求的目标而驱动的,它们主要是通过一些首要目标是“社会”的组织来发展和传播[8]。

2.2.2 社会创新的实践意义

从实践的角度来讲,社会创新所做的就是将现有的资源和能力进行重新组合,从而创造新的功能和意义。在这个过程中,社会创新带来了与当地主流体系截然不同的思考方式和解决问题的策略。概括而言,就是打破常规,尝试使用一种全新的方式来做事情。

2.3 社会创新实践对社区花园的多样性诉求

2.3.1 连接度

当今世界的一个重要特征就是高度发达且不断增强的连接度(Connectivity)。连接度指与其他事物有联系的这种状态,或某事物具备各种联系的程度[9]。过去的农业社会和工业社会都是近乎固化的社会技术系统:它们的社会和生产组织、人际联系和关于幸福的愿景几乎都是固化的、一成不变的,而且这些愿景也主要建立在土地、家庭、财产及消费品等固定的所有形式上[10]。也就是说空间的阻隔和传播工具的局限限制了信息的管理和交换,这使得大多数人和思想无法流动,这种固化的形态在很大程度上是低连接度的结果。

而现代的社会,交通和传播系统的发展增加了各种系统的连接度,降低了社会习俗和思想的稳定性。社区花园本身也是一个在网络和数字等多种类型的媒体相互关联中的,在高连接度的人群、绿地和多元化的生活方式中的集合。社区的人们开始运用集体的设计能力为此努力,高度连接的世界为社区的人们带来了一种发展人类设计能力天赋的可能。因此,当今高度连接的世界对于社区花园本身的社会创新实践和发展具有十分重要的推动作用。

2.3.2 草根组织和社交网络

草根组织(Grassroots Organizations),有别于那些由顶层决策推动设立的团体,特指非营利组织中那些扎根于城乡社区的基层民众组织[11]。草根组织是从社区层面推动发展的活动:这个词意味着运动的发起以及团体成员的加入都是自然而然、自发地,它强调这种运动与那些由传统的权力结构精心策划的运动之间的区别。

英国人类学家拉德克利夫·布朗(Alfred Brown)首次使用了“社交网络”(Social Networks)的概念,他把社会关系看作是一种“网”或“网络”[12]。本文的社交网络指的是基于社交媒体的网络,通常是人们分享观点、图片、文章、活动、事件、兴趣爱好和实际生活经验的数字平台。

由于草根组织往往由住在彼此附近并决定齐心协力去解决实际问题的人们发起,而社区花园,正是孕育一群普通人可以成为解决自身日常生活问题的专家的特殊场所。社区中的草根组织正渐渐地被信息和传统技术渗透,一些专门的社交网站得到了推广并逐渐成为草根组织的新平台,利用社交网络使得草根组织变得更有效率,帮助他们更好地完成工作。

现借助一个小型的例子来阐述这个观点,探讨草根组织和社交网络是如何推动社区花园营造的。Coltivando(意为“种植中”)是位于米兰理工大学Bovisa校区的社区菜园(图1),它的发起者是一个研究生团队,即草根组织。他们在教师的指导下主动与周边社区居民合作,学生们和居民们组成了几个工作坊,一起参与设计社区菜园的概念,目前为止已有80多位周边的社区居民参与其中。随后他们开始更新菜园,这是一个曾经对居民们没有任何特殊价值的空间被转换成了一个富有意义的地方,即一个新的社区花园渐渐成形。每周人们通过社交网络发布宣传和推进照片,从而吸引更多的人们加入,一起出谋划策。因此,社区花园依赖于一群用自己的能量、文化和热情,特别是设计能力来支持它们的草根组织(图2)。

这个案例中存在着两种创新,第一种创新是由传统的草根组织:学生、教师、居民在解决问题、建立连接的过程中推动社区花园更新;另一种创新则是由依托于数字平台的社交网络的发展所驱动的,这些社交网络将数字媒体空间和生活空间连接起来,将真实存在的人们和真实存在的问题连接起来。

2.4 社区花园的社会创新是协作式接触的重要体现

图1 Coltivando社区花园实景

图2 由学生、教师和当地居民组成的草根组织

美国社会学家理查德·桑内特(Richard Sennett)在他的《合作的仪式、快乐和政治》一书中的定义协作(Collaborative),是指参与者们从接触中受益的交换活动[13]。社区花园更新的社会创新活动,是人们互相接触并且为了得到某种利益而交换时间、经验、专长等发生的协作活动,而且他们都认为这些事情是有价值的。积极参与、协作参与、社会关系强度以及个人关系强度可以被视为协作式接触的4个特征维度,它们是设计产生这些协作式接触的标准[14]。

2.4.1 积极参与

公元前483年东周春秋时期,老子在《道德经》中写道:“授人以鱼,不如授之以渔,授人以鱼只能救一时之及,授人以渔则可解一生之需。”他指出:要让人们得到长久的福祉,必须让他们积极的行动,获取相应知识和工具,并有能力处理自己的问题。人可以被看作是一种财富,更重要的是,他们必须认可自己的价值。有能力的人也被认为有知识、有时间,也有精力对社区花园的创新活动进行构思。

经济学家阿马蒂亚·森(Amartya Sen)和哲学家玛莎·努斯鲍姆(Martha Nussbaum)共同提出了一个名为“能力取向”(Capability Approach)的新思想,这一思想源于一个基本的观念:与其将人视为带着各种需求等待某人或某事满足的对象,不如将他们视为积极的主体,有能力主动追求自己的幸福[15]。也就是通过创新设计来拓展人们的能力,让他们过上自己喜欢的生活。这意味着在社区花园中,人们有能力选择行动的方式,并投入不同程度的时间、精力和关注,积极地参与社区花园更新的创新实践,让人们能够自己想到有价值的生活和行动方式,并去争取实现。

2.4.2 协作参与

在描述协作时,理查德·桑内特说:“相互支持是所有社会动物基因自带的属性,他们通过协作来实现自己单独无法完成的工作”[16]。在社区花园中,个人如果希望所在小区的绿化更好一些,就只能在窗台或自家小小的家庭花园里种点花草。但是如果和别人在一起,他们就可以建造一座美丽的花园。除此之外,他们还能交到更多的朋友,真正地成为社区的一员。

2.4.3 社会关系强度

1973年,马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)提出了社会关系强度理论(Social Relational Strength),他定义三种社会人际关系分别是:强、弱、缺失。关系强度可以根据时间多少、感情强度、亲密程度和互惠服务这几个代表特征进行衡量,强联系需要长时间才能建立,而建立弱联系则快得多[17]。在与他人建立关系的过程里,协作式接触中的每位参与者都会建立起不同的关系,这种关系的强度是衡量社区花园中协作式接触质量的一个重要维度。

2.4.4 个人关系强度

每个协作式接触都是人与人之间的互动,因此每次接触都需要一定程度的个人投入和感同身受,利用个人关系强度(Personal Relationship Strength)来评价协作式接触中参与着的个人投入和心理[18]。社区中所有真实的农业生活、园艺课程,分享物品和服务都是接触。

2.4.5 形形色色的协作式接触

案例1:柳州爱农会

柳州的爱农会,是“社区支持农业”概念典型的实践案例。社区支持农业(Community Supported Agriculture 简称CSA)是一种直接对接农民和市民的食品生产和销售系统。消费者提前支付预订款,农场向其供应安全的农产品,从而实现生产者和消费者风险共担、利益共享的合作模式[19]。它是社区花园创新实践的一种重要类型。它的基础源自于一系列的协作式接触,根本目标是分担农业生产的风险并且共享收益。此时,市民和农民在生产过程中变成了合伙人。

爱农会是由一群市民和农民共同创立,生产并销售有机食品的机构。它有4个有机餐厅和1个社区有机食品商店,在销售传统农耕出产的食品同时,传播有机农业知识,向城市推广可持续的生活方式。由于爱农会这种市民、农民之间协作式接触模式,市民有了直接采购渠道,农民的收入也得到了大幅提高,他们在保持传统耕作方式的同时,也过上了更好更体面的生活。更值得一提的是,在城市打工的一些农民也回到家乡,加入了这个有机食品供应网络[20]。

这个案例的核心在于农民和市民之间建立的全新关系:这群农民扎根在农村,他们磨练并改进传统的知识和技能,农民和市民两个群体认识到了各自动机和能力的互补性,找到了解决问题的创新方案,即协作式接触带来的创新方案。这是市民和农民设想的一种从没有过的方法来解决自身的问题。

案例2: 克林顿社区花园

社区花园在国内虽然尚处在萌芽阶段,但在美国, 却拥有相当长时间的发展历史。美国社区花园协会(ACGA)成立于1978年,是当地的花园组织,也是全市方案之间的信息交流论坛,并支持公共和非营利组织。它涉及城市和乡村土地开发和规划等工作,对于帮助社区花园的持续增长和网络化发展起到了推动作用[21]。

克林顿社区花园(Clinton Community Garden)作为曼哈顿城中社区花园,面积约1 400m2。花园也为鸟类、蜜蜂和蝴蝶创造了生境,克林顿社区花园有着悠久的养蜂历史,蜂蜜销售的所有收益直接返回花园,以资助园艺和养蜂用品。在克林顿社区花园里可以看到约60种鸟类,花园为鸟类提供了重要的栖息地,这些鸟类在花园里休息觅食,躲避暴风雨(图3)。

然而这个花园曾经被遗弃了28年,它是两栋物业单位都遗忘了的部分,常年处于失修状态,生锈的汽车和越来越多的垃圾堆放在一起,遍地都是混凝土和鸽子粪便。社区花园的建设者希望在振兴被忽视的市区以西社区的同时,增添和平的氛围和相互尊重的价值。花园的路径由砖块建成,长凳由石板和混凝土块的回收板制成。

图3 克林顿社区花园

尽管花园的建设非常成功,然而该市在1981年曾宣布拍卖掉1 400m2的土地,当时开发商也已经开始将注意力转移到这块土地。此刻社区居民团结一致,协作抵抗,制止销售,并成立克林顿社区花园委员会,作为协作式接触的住房保护协调员也参加了斗争。这个事件吸引了全国的关注,最终获得了爱德华·科赫(Edward Koch)市长的支持。1984年,克林顿社区花园成为纽约市第一个获得永久公园地位的社区花园。协作式的接触为克林顿社区花园解除了被商业式开发的困境。

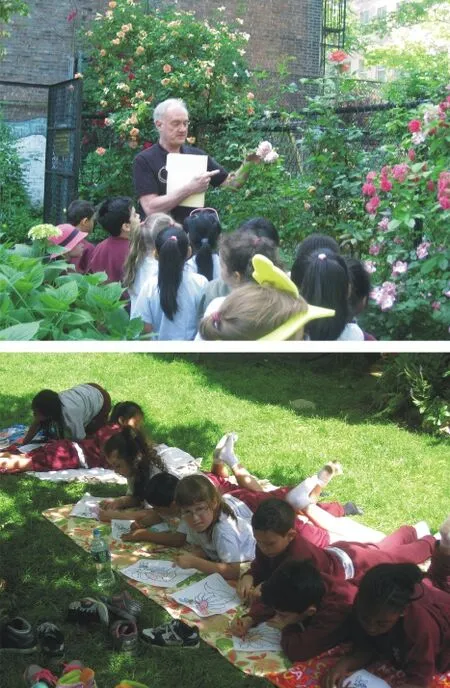

花园每年举办艺术展览、花园研讨会、摄影等活动等,为社区居民的集聚、交往、分享生态知识提供了空间和机会,该花园也为附近小学提供了实习场所,孩子们可以很便利地观察和了解花园的植物、庄稼、蔬菜和蜜蜂的生活[22](图4)。

3 基于社会创新的社区花园系统性设计策略

图4 克林顿社区花园研讨会活动

在当今城市系统中, 存量规划逐渐取代增量规划,城市绿地已很难找到单独的扩绿发展空间。面对城镇化的发展机遇,社区花园作为一种新的绿地类型,正在逐渐展示出其发展潜力。社区花园的社会创新强调的是各类团体组织和当地居民对花园建设、管理和维护的全程参与。

3.1 主动设计

主动设计是积极介入社会变革并重新定义未来的社会、经济,从而带来的生产和生活方式变革[23]。也就是说在社区花园中,把人团结起来,让团体以及个人承担有意义的设计行动,无论这些行动是小是大,在这一过程中,我们可以发现潜在的有兴趣的参与者,而这些参与者们可以联手,主动构想并建立具体的生产和生活方式,让这些社会角色协同创造一种新的设计关系。

3.2 自下而上、自上而下、点对点

协作式接触的组织通常被认为是自下而上的创新,也就是说这些创新主要来自于底层行动,但深入观察它们从最初的创意发展为较为成熟的组织的过程,就会发现协作式接触的组织如果要长期存在,通常都要借助于复杂的运转机制,通过与其他类似的组织进行点对点的信息交换和互动得到支持,并且可以从机构、市民组织,或者公司的不同类型的干预和自上而下的互动中得到支持。协作组织被视为自下而上的组织,不是因为所有事宜均发生于草根层面,而是因为它们存在的前提是直接利益相关者即草根组织的积极参与。

3.3 赋能系统

赋能系统(Enabling System)是一个提供认知、技术和组织工具的系统,它令个人以及社群有能力获得某种结果,最大程度地运用他们的技巧和能力,同时令这些个人、社群恰巧身处其中的生活情景的品质得以再生[24]。也就是说,赋能系统是一个由具有协作式接触的社区居民和花园绿地组成的开放、多元的系统,为社区花园更新的社会创新实践构建合适的环境。社区花园是一个富有生命力的有机体,它需要有利的环境和条件才能成长、维持并发展成为成熟的创新模式和创新实践,社区居民试图联合和协调各种促进性的方案和一些精细的项目,并加以系统化,从而给当地社区花园,在健康、游憩、社会服务、教育启智、绿色食物等方面带来深刻的影响,继而创造一个有支撑力的系统环境。

3.4 通过复制实现规模拓展

世界各地社区花园的协作式组织,例如纽约的农夫市集,克林顿社区花园,中国的社区支持农业组织,其自身都无法进行复制,因为它们在一个特定的背景之中,并且受到项目发起人个人魅力的影响。尽管如此,每一个高度本地化的案例都有一个项目理念,这些主题突出了项目的目的及运作方式和他们的系统构架。因此,实际上我们可以讨论如何传播这些项目的理念,以及不同群体的人们怎样认识接受这些理念并对其进行本地化调整,以适应不同的背景,复制其理念而达到规模的拓展。

4 结语

社区花园作为城市绿色空间的一种有机体,是人居环境中的风景园林作为庇护环境和慰藉心灵的空间,也是解决城市环境容量问题,建立可持续生活方式的实践载体。社区花园更新的社会创新是突破式的、自下而上的、公平分享的、向可持续转型的创新,这种创新有利于建设经济、环境、社会所对应的宜居城市。人类社会的发展转型需要这种有意识的突破式创新,人们和社区可以选择把它作为日常生活先择的标准,是人们在没有外力强迫下自愿选择做正确的事,社区中的每个人有能力去选择,并且能够做出正确的选择。例如在社区花园中重建邻里关系的活动;复兴本地食物和手工艺的活动;通过自给自足的策略提升社区在应对外部威胁和困境时的恢复能力的活动。这些社会创新活动,发展和传播了合适的设计文化,用它建立情境,创造品质,使得新的福祉观为人所知,它可以帮助每个人以更方便、更轻松的方式在切身的幸福和可持续之间找到交汇点。

而社会创新的意义可能远大于此,人们在进行创新的时候不仅仅在解决自己的问题,他们的行动或许在为新文明的出现奠定基础。

参考文献:

[1]http://www.weforum.org/reports/globalcompetitiveness-report-2014-2015.

[2]娄永琪.转型时代的主动设计[J].装饰,2015(7):17-19.

[3]李秉成.中国城市生态环境问题及可持续发展[J].干旱区资源与环境,2006,2(20):4-6.

[4]刘悦来.社区园艺——城市空间微更新的有效途径[J].公共艺术,2016(4):10-15.

[5]张云路,李雄,章俊华.风景园林社会责任LSR的实现[J].中国园林,2012(1):5-9.

[6]钱静.西欧份地花园与美国社区花园的体系比较[J].现城市研究,2011(1):86-92.

[7]季铁.基于社区和网络的设计与社会创新[D].湖南大学,2012:86.

[8]Mulgan G.Social Innovation: what it is, why it matters,how it can be accelerated[M].London: Basingstoke Press,2006:9-19.

[9]http://www.thefreedictionary.com.

[10](意)埃佐·曼奇尼.设计在人人设计的时代:社会创新设计导论[M].钟芳,马谨译.北京:电子工业出版社,2016:39.

[11]王名.非营利组织管理概论[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[12]Radcliffe-Brown A R. On Social Structure[J]. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain &Ireland, 1977, 70(1):1-2.

[13]Sennett R.Together:The Rituals,pleasures and Politics of Cooperation[M].New Haven:Yale University Press,2012.

[14] (意)埃佐·曼奇尼.设计在人人设计的时代:社会创新设计导论[M].钟芳,马谨译.北京:电子工业出版社,2016:113-125.

[15] Nussbaum M, Sen A.The Quality of Life[M].New York:Oxford University Press,1993.

[16] Sennett R.Together:The Rituals,pleasures and Politics of Cooperation[M].New Haven:Yale University Press,2012.

[17]Granovetter M.The Strength of Weak Ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1360-1380.

[18]Buber M.I and Thou [M].New York:Simon and Schuter,1996:62.

[19]李良涛,王文慧,王忠义等.日本和美国社区支持塑农的发展及其启示[J].中国农学通报,2012(2): 97-102.

[20]Fang Zhong.Collaborative Service Based on Trust Building:Service Design for the Innovative Food Network in China[D].Politecnico di Milano,2012.

[21]Lawson L.The Planner in the Garden:A Historical View into the Relationship between Planning and Community Gardens[M].Journal of Planning History,2016,3(2):151-176.

[22]蔡君.社区花园作为城市持续发展和环境教育的途径以纽约市为例[J].风景园林,2016(5):114-120.

[23]娄永琪.转型时代的主动设计[J].装饰,2015(7):17-19.

[24]Manzini E.Small,local,open and Connected:Design Research Topics in the Age of Networks and Sustainability[J].Journal of Design Strategies,2010(1):8-11.