全面深化改革背景下建立新型局院关系的思考

2017-12-18孟庆丰阴秀琦

孟庆丰,阴秀琦

(中国地质调查局发展研究中心,北京 100037)

全面深化改革背景下建立新型局院关系的思考

孟庆丰,阴秀琦

(中国地质调查局发展研究中心,北京100037)

中央全面深化改革背景下,对地质工作有了新的要求,地质调查事业面临六大转变,为适应新形势,地质调查工作既要鲜明反映中央的战略部署,又要统筹中央与地方公益性地质调查工作有序衔接,局院共同对接中央和地方经济社会发展、生态文明建设和国土资源中心工作,构建新型的国家公益性地质工作体系。为此提出建立新型局院关系的几点建议:充分认识地方公益性地质队伍的重要性;引导地调院在局省合作中发挥技术支撑作用;促进地调院参与国际合作;针对地质工作新的需求开展技术交流;开展人才交流和培训;逐步推进局院信息共享;探索多途经的项目合作;协助地调院提高科技创能力;通过年度评优促进地调院相互学习借鉴;合力推进地质文化建设。

新型局院关系;地调院转型发展;地调院基本情况

根据《国务院办公厅关于印发地质勘查队伍管理体制改革方案的通知》(国办发〔1999〕37号文),各省(区、市)相继组建省级地调院,在十余年的发展过程中,逐步建实建强,成为地方公益性地质队伍的骨干[1]。自2004年以来,按照中央编委批复的“三定”方案的要求,中国地质调查局(以下简称地调局)与各省地质调查院(地调院)保持“项目联系、业务指导”的顺畅关系,取得了一系列重要的地质成果。2015年以来,随着中央财政体制改革、事业单位分类改革的不断深化,加之经济社会发展、生态文明建设和国土资源中心工作对地质工作的需求发生了重大变化,促使公益性地质工作必须精准对接国家重大战略需求,全面落实国土资源部和中国地质调查局决策部署,促进基础性、公益性地质调查事业健康发展[2]。为适应新形势要求,地质调查工作既要鲜明反映中央的战略部署,又要统筹中央与地方公益性地质调查工作有序衔接,这些都需要地方公益性地质工作和省级地质调查队伍作为重要支撑,加强协同配合,地调局和地调院的联系应该加强而不能削弱,而且迫切要求建立适应新形势新任务要求的新型关系。

1 各省级地调院的基本情况

1.1 性质和隶属关系

截至2017年7月底,全国31家省级地调院隶属关系并没有完全理顺、分类改革尚在进行中,各省地调院类别、定位、隶属关系等方面呈现多样化,陕西省地质调查院为陕西省人民政府直属的正厅级事业单位,上海、江苏、浙江、内蒙古自治区、山东、重庆、云南7省(市、区)地调院隶属省国土资源厅(局)管理,北京市、河北省、安徽省等22家地质调查院隶属省(市、区)地勘局(地质局)管理,辽宁省地调院转企。按照改革情况统计,公益一类的22家,公益二类的4家,转企业1家,尚未明确方向的4家(图1~3)。

图1 不同类别省级地调院区域分布图

图2 事业单位改革情况统计图

1.2 人员规模结构

截至2017年7月底,全国31家省级地调院在职人员总计6 995人,技术人员占比平均为82.94%,占比达90%以上的有吉林省地调院、安徽省地调院、福建省地调院、广东省地调院、重庆市地调院、贵州省地调院、云南省地调院,多数地调院在职人员维持在200人左右的规模,人员最多的是湖南省地调院459人,其次为河南省地调院和江苏省地调院,在职人员低于50人的是西藏自治区地调院和重庆市地调院。

1.3 单位资质和地质相关业务

大多数省级地调院拥有区域地质调查、固体矿产勘查的甲级资质;专业涉及区域地质调查、矿产资源调查评价、物探化探遥感地质调查、水工环地质调查、矿产勘查、技术方法、地学数据库建设等(表1)。

图3 省地调院上级管理单位统计表

表1 各地调院资质情况统计表

数据来源:2017年7月地调院基本情况一览表。

部分地调院发挥自身专业优势,强化品牌效应,与地调局保持密切的联系,如:北京市地调院、上海市地调院、浙江省地调院、福建省地调院分别加挂中国地质调查局“北京市浅层地温能工程技术应用中心”、“上海地面沉降研究中心”、“浙江农业地质应用研究中心”、“福建台湾海峡地质研究中心”牌子。另外,上海地调院、江苏地调院、湖北地调院加挂“国土资源部重点实验室”。青海、西藏地、新疆等省(市、区)地调院加挂工作站。

1.4 项目经费

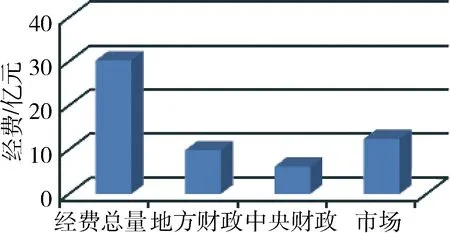

目前,地调院项目经费除省财政拔款外,其他主要来源于大区中心地调项目和社会商业性项目等,从统计数据看,受国际矿产品价格持续低迷和国内深化结构性改革的影响,全国多数省级地调院承担来自中央财政项目自2016年起数量下降,经费萎缩(图4),其他业务经费来源不足。目前地调项目采用市场化的招投标方式参与中央财政项目,地调院获得项目需与其他具有资质的地勘单位一样参与招投标,低价者中标的规定使得竞争激烈,部分地调院缺乏市场竞争优势,斩获不多;其次,近两年全国地调业务处在大转型时期,部分地调院延续传统的发展模式和业务方向,没有跟上地调事业转型的步伐,开展新的业务领域方面的能力需要加强[3];再者,根据最近的消息,执行减政放权的国家政策,区域地质调查、固体矿产勘查等资质被取消,地调院将面临更多的竞争,提高自身能力建设尤为重要。根据“省级地调院基本信息一览表”统计,2016年,除辽宁、山东、广西外,各省级地调院均参与市场(非财政)项目。份额占比较大的有海南(73.90%)、江西(73.58%)、江苏(68.53%)、湖南(67.85%)、北京(66.53%)、山西(58.97%)、安徽(57.54%)、甘肃(52.75%)、青海(52.32%)、河北(50.17%)。这对事业单位分类改革可能会产生一定影响,也反映出各地调院对发展前景的看法不尽一致,呈现出多元化发展的趋势[4]。

图4 2016年地调院经费来源结构

上海、江苏、浙江等部分地调院业务转型比较早,机制较顺,在承接新的国土资源工作任务时,反应快,抗风险能力较强,受改革的影响幅度较小,日子过得比较宽裕。

2 适应地质调查工作发生的历史性转变,省级地调院需积极转型把握新需求、抢抓新机遇

2.1 地质调查工作正处于大转型、大变革的时期

当前,地质调查工作正处于大转型、大变革的时期[5]。一是地质调查正在由粗放型向精准型转变。新时期的地质调查工作必须精准对接重大需求,精准聚焦关键问题,精准组织实施,精准提供服务。二是地质调查正由单一型调查向综合型调查转变。调查内容日益多元化,包括资源、环境、城市、农业、旅游、灾害、空间的多要素调查;调查手段多样化、调查成果综合化。三是资源调查由过去的评价资源潜力、找矿远景向地质资源潜力、开发技术经济条件和生态环境影响三位一体综合评价转变。四是主攻矿种由传统矿种向新型清洁能源、战略性新兴矿产方向转变。五是水工环地质调查转向资源、环境、生态、空间多要素综合调查。六是基础地质调查转向影响资源环境问题的岩石、地层、构造基本地质单元及其相互关系的专题调查和综合调查[4]。总之,地质调查的结构、内容和要求正在发生深刻变化。

2.2 发挥区域特色优势、跟上转型的步伐

虽然地质调查的结构、内容和要求发生了深刻变化,但地质工作的基础性、先行性地位没有改变,长期向好的基本面没有改变,经济社会发展对地质工作的需求没有减弱。当前及今后相当长一段时间,经济社会发展和生态文明建设对地质工作有六大需求:一是国家能源资源安全对地质工作的需求;二是生态文明建设对地质工作的需求;三是防灾减灾对地质工作的需求;四是新型城镇化、工业化、农业现代化和重大工程建设对地质工作的需求;五是海洋强国建设对地质工作的需求;六是国防和军队建设对地质工作的需求。同时,伴随国家一系列重大战略实施,许多新的需求还将陆续出现。这就为地勘行业转型发展带来新机遇。但目前大部分省级地调院的业务转型与结构改革却没能跟上,存在着浅层大宗固体矿产调查评价能力过剩、而战略性新兴矿和交叉领域则明显不足、成果低端、产品服务能力与需求脱节,抢抓机遇的动力不足等问题。江苏、浙江、上海等地调院能够看准方向,先行改革,及时转型从而取得了良好的经济效益和社会效益,以江苏为例:江苏省地调院与省国土资源厅先行先试,开拓矿地融合的发展道路,并找到关键抓手,通过利用环境地质领域前期积累的成果帮助解决土地资源保护与利用中急待破解的治理耕地污染的问题。保障了江苏省珍贵耕地开发利用中的生态安全。最近出台的《江苏省国土资源厅关于创新矿地融合工作的意见》已经将耕地污染防治作为推进矿地融合工作的一项主要内容,也为地调系统满足区域需求,精准服务探索出新方向,目前江苏境内已经有多家地勘单位将土壤污染治理作为其今后发展和再创业的主攻方向,省财政投入资金较大。江苏省地调院全面支撑省国土资源中心工作找到了抓手和方向,符合生态文明建设的大方向,工作扎实有效,走出了一条符合区域特色的转型发展之路。

3 逐步理顺管理体制,局院共同对接中央和地方经济社会发展、生态文明建设和国土资源中心工作

根据国土资源部和中国地质调查局党组的战略部署和改革创新的精神,未来一段时期,中国地质调查局将围绕国家经济社会发展、生态文明建设、国土资源中心工作三个方面部署相关工作。地调局的基本定位是全力支撑能源资源安全保障,精心服务国土资源中心工作[6]。省级地调院是地质工作的基础,作为街接中央与地方地质工作的重要力量,应充分认清目前地质调查工作的转变态势,除开展能源、资源等传统公益性、基础性调查外,要重点转向服务当地国土资源中心工作,服务于区域性问题导向和需求导向的规划任务,服务地方耕地、山水农田湖的修复与保护、参与重大工程和一带一路公路、铁路、港口、电力、海洋工程等方面的基础地质工作,安排人才培养、业务学习。

在31家地调院中,仅有7家地调院在隶属关系上归省厅管理,在对接全局性国土资源工作中具有更敏感、更精准、更及时、更经济的优势,其中上海、江苏、浙江地调院结合本省的资源环境条件和国家重大需求导向,分别探索出一条既服务于本地区经济社会发展需求的路径又助推地调转型升级。例如:浙江省地调院为有效对接国土资源中心工作,专门成立发展研究中心,驻杭、驻厅办公等机构,先后增挂“浙江省矿业权交易中心”、“浙江省地质勘查基金管理中心”;并挂牌“中国地质调查局农业地质应用研究中心”;履行省地质资料馆、地质博物馆管理职能,目前已对接省厅矿政管理4个职能处室。完成了四个方向的转型:一是农业地质与土地质量调查与监管,从服务农业生产逐步拓展到服务土地质量管理与土地污染防治;二是城市地质调查服务城市规划、建设与地下空间资源开发与管理,为城市发展提供了有力的技术支撑;三是通过开展地热勘查和浅层地温能评价,为地方经济结构调整和低碳经济发展提供了资源保障;四是通过地质遗迹调查,服务旅游经济发展与地学科普。走出了一条满足当地经济社会发展需求的新路。在中央事权改革、财政改革难以逆转的背景下,江苏省和浙江省地调院的转型思路可供其他省份地调院参考借鉴。

4 关于构建新型局院关系的几点思考

随着财政预算制度改革的进一步深化,尤其2016年11月《财政部、中央编办关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》(财综〔2016〕)53号文)的发布并实施以后,使得局与院的“项目联系”有进一步减少的趋势。面对地调局新的业务转型,有些地调院缺少技术、人才、信息及交流的平台,当前的局院关系面临新的转变,新型局院关系应主要由“项目联系、业务指导”向“技术交流、人才培训、信息共享、项目联系”多元化关系转变,概况起来就是“指导、合作”的关系。

4.1 充分认识地方公益性地质队伍的重要性

各省地调院组建以来,汇集了地方地质精英,承担了大量的重大项目,在承担中央和地方的公益性地质工作方面发挥了重要作用,积累了大量的地质资料,具备人才优势、地缘优势、技术优势[7],是地方公益性地质工作的主要力量,是中央公益性地质工作的重要力量。新形势下,统筹中央和地方公益性地质工作有序街接,给予地调院工作能力和业务水平充分肯定的同时,要大力引导地调院积极转型,支撑地方经济社会发展,助力地方生态文明建设,对接国土资源中心工作。

4.2 引导地调院在局省合作中发挥技术支撑作用

省(市、区)出现重大资源环境问题时,地调局和省厅共同组织,地调院深度参与,对重大问题协同攻关;地调局与省厅签署重大战略协议,地调院作为重要的技术支撑力量积极参与;引导地调院共同参与需求对接、编制规则、制定计划。

4.3 促进地调院参与国际合作

在天津国际矿业大会、中国-东盟矿业合作论坛、西部国际矿业发展论坛等国内重要矿业盛会上,给予优秀地调院、优秀人才展示的机会,增加其参加重要活动的频次;积极组织优秀地调院参加加拿大国际矿业大会,了解国际新形势,学习新技术、新方法;引导地调院参与“一带一路”沿线国家境外地质调查。

4.4 针对地质工作新的需求开展技术交流

根据地调局最新的业务方向和国家重大需求,开展相关技术交流。

1) 依托“关于城市地质工作的指导意见”和雄安新区——城市地质调查的示范基地,开展“新型城镇化城市地下空间科学开发利用,城市地质调查和三维空间信息系统建设”技术交流。

2) 以“浙江省农业地质应用研究中心”为依托,开展“土地质量地球化学调查,服务优质特色土地资源开发和土地质量管理”技术交流,增强各地调院之间横向交流。

3) 以“中国地质调查局矿产资源绿色评价研究中心”为依托,开展“矿产资源潜力、开发条件、环境影响“三位一体”的综合评价技术交流。

4) 以江苏省地调院为支撑,开展“矿地融合”技术交流;以贵州省地调院为支撑,开展“生态旅游地质建设”技术交流及依托其他地调院开展特色横向交流。

5) 依托大区中心,开展地热等清洁能源和战略性新兴矿产调查技术交流。

6) 依托发展中心,开展“地质云”大数据信息技术交流等。

4.5 开展人才交流和培训

1) 优秀人才评选。将地调院优秀人才纳入局人才队伍评选体系,在局开展优秀人才评选活动中,给予地调院一定的名额。

2) 鼓励人才交流。鼓励地调院遴选业务骨干到大区中心、地调局机关或局属单位进行业务挂职交流。

3) 开展人才培训。由地调局总工室组织,发展中心、大区中心协同配合,联合地质学会、协会,每年对地调院总工程师、业务骨干开展专项培训。包括:总工程师培训班;综合调查、信息集成和资源环境承载力评价培训;地质潜力、技术经济可行性和环境影响综合调查评价报告的编写培训;城市地质调查和三维空间信息系统建设培训;农业地球化学调查方法和案例等方面的培训等[8]。

4.6 逐步推进局院信息共享

1) 共享通讯信息。2017年起建立地调局与地调院的通讯信息,及时更新通讯录动态,一年更新一次,供局院共享。

2) 建立“各省地调院基本信息一览表”,动态跟踪地调院的改革和发展状况,半年更新一次,供局决策参考。

3) 拓展“地质云”的覆盖范围,在局组织的地质云建设中,将省级地调院做为节点接入,逐步实现全国地质数据共建共享。

4) 重大事项报告或通报。地调局和地调院重大改革、重要人事变动、区域内地质调查工作和承担的地质调查项目发生重大变化的,要及时报告或通报,建一会、一班、一刊、一奖的常态共享制度。

5) 重要信息共享。在地调局网站上开设“局院交流专栏”,定期发布地调院重要信息和相关活动进展,及时宣传地调院重要动态和典型经验。

4.7 探索多途经的项目合作

通过项目委托、业务合作等多元方式,拓宽项目联系渠道;建立更加开放的业务指导交流平台,共同推进业务发展。一是,在符合政策规定的条件下,除公开招标外,通过直接委托、竞争性谈判等多种方式,选择地调院优先承担国家地质调查项目;二是,围绕国家重大需求,由地调局牵头组织,探索中央和地方共同出资,地调院参与,合作开展公益性地质调查工作,共享地质调查研究成果;三是,局直属单位和地调院加强合作,联合申请科技部等五大平台项目,共同开展调查研究,实现优势互补,合作共赢。

4.8 协助地调院提高科技创能力

地调局组织创新平台建设,逐步将条件合适地调院设立研究中心和工程技术中心,局院联合对重大科研与调查中难题进行攻关;将有意愿、有创新能力的地调院纳入区域地质科技创新中心;依托部、局重点实验室,发挥地调院在基础地质调查、当地资料及地质规律认识等方面的优势,共建重点实验室、科普基地等。

4.9 通过年度评优促进地调院相互学习借鉴

制定“省(市、区)地质调查院年度评优办法”,由总工室牵头,发展中心、大区中心组织开展年度评优活动;评优内容包括承担地调局项目情况、推进新型局院关系建立、支撑服务地方经济社会发展和国土资源中心情况等;评优结果将作为其承担地质调查项目或共同合作项目的参考依据,并在每年全国地质调查工作会议上对优秀地调院进行表彰。

4.10 合力推进地质文化建设

继承和发扬“三光荣”传统和李四光精神,以“责任、创新、合作、奉献、清廉”的新时期地质工作者核心价值观为主题,深化新时期地质工作者核心价值观的宣传践行,做好地质调查科研一线先进典型的挖掘、总结、宣传、推广工作,增强和扩大先进典型的影响力和感召力,发挥先进典型的引领作用[9]。

[1] 刘敬党.地质勘查工作战略结构调整及其对策选择[J].国土资源,2003(11):28-29.

[2] 施俊法,唐金荣,周平.世界地质调查工作发展趋势及其对中国的启示[J].地质通报,2014,33(10):1466-1467.

[3] 施俊法,唐金荣,周平.世界地质调查工作发展趋势及其对中国的启示[J].地质通报,2014,33(10):1468-1471.

[4] 方敏,徐静,等.2016年度我国地质勘查行业发展报告[M].北京:地质出版社,2017:37-39.

[5] 李金发.认清经济新形势 顺应改革新趋势—加快中国地质调查工作的调整与改革 [J].中国地质调查,2016,3(1):1-6.

[6] 钟自然.把握新需求 抢抓新机遇——在2017年地勘局长座谈会上的讲话[J].中国国土资源经济,2017(5):4-7.

[7] 王文,陈元旭,吕晓岚,等.公益性地质调查队伍建设研究[J].中国矿业,2013,22(9):25-29.

[8] 张宇,王文.加强地质调查业务团队建设的思考[J].中国矿业,2012,21(2):15-18.

[9] 安丽芝.新时期对地质文化建设的思考[M]//地质工作的创新发展与地质文化——地球科学与文化研讨会文集(2015).北京:地质出版社,2015:59-62.

Somesuggestionsofestablishmentanewrelationshipbetweenbureauandinstituteunderthebackgroundofcomprehensivedeepenreform

MENG Qingfeng,YIN Xiuqi

(Development and Research Center,China Geological Survey,Beijing100037,China)

Under the background of comprehensive deepen reform of the Party Central Committee,the new demands for geological work is ongoing,the geological survey industry is facing six major changes.To adapt to the new situation,there are two things will be done.On the one hand the geological survey work is the Party’s Central strategic reflection,on the other hand the work coordinate orderly connection the geological survey work between the central and local,Bureau and Institute accomplish together the development of the economic society,the construction of the ecological civilization,and the center work of national land and resources,so as to the construction of a new national public geological work system.To put forward some suggestions of establishment a new relationship between bureau and institute:to build a technology exchange platform;to play the role of technical support in the cooperation between the Bureau and the provincial government;to promote the participation of Institute in international cooperation;to carry out technical exchange;to carry out personnel exchange and training;to promote gradually the information sharing;to explore multi path project cooperation;to improve the ability of scientific and technological innovation;the establishment of annual assessment mechanism;to promote the construction of geological culture.

new relationship between bureau and institute;transformation and development of geological survey institute;basic situation of geological survey institute

A

1004-4051(2017)12-0080-05

2017-08-20责任编辑赵奎涛

孟庆丰(1976-),男,博士,2011年毕业于中国地质大学(北京),高级工程师,主要从事矿产勘查及政策研究工作,E-mail:qfm1@163.com。

阴秀琦(1977-),女,汉族,黑龙江人,副研究员,主要从事矿业经济研究工作,E-mail:975899276@qq.com。