辽东湾坳陷LD5油田稠油油藏特征及成因机制

2017-12-17张婕茹韩建斌杨宏飞穆朋飞

张婕茹,韩建斌,李 强,杨宏飞,穆朋飞

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津塘沽 300459)

辽东湾坳陷LD5油田稠油油藏特征及成因机制

张婕茹,韩建斌,李 强,杨宏飞,穆朋飞

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津塘沽 300459)

LD5油田原油具有高密度、高黏度、高胶质、高沥青质的特征,属特–超稠油油藏,该区油藏具有油水界面不统一、油藏边界不规则、油水关系倒置的特点。地球化学分析及油气运聚因素综合研究结果表明,LD5油田原油主要经后期生物降解及氧化水洗作用而发生稠化,稠化程度受控于油藏埋深、温度、地层水条件、盖层及断层发育条件。

辽东湾坳陷;LD5油田;稠油油藏;油藏特征;成因机制

自20世纪90年代中后期以来,渤海油田在以石臼坨、渤南、庙西北为代表的凸起、断阶带和陡、缓坡带发现了大批稠油油田,稠油油藏主要分布于明化镇组、馆陶组和东营组等多个层系,具有分布范围广、埋藏浅的特点。迄今为止,渤海油田探明稠油地质储量超过20×108m3,具有很大的勘探潜力,是高效勘探开发的重要方向。

LD5油田是渤海海域发现的第一个特–超稠油田,储量规模大,油藏模式复杂,不同于常规油藏。目前对常规稠油油藏成藏特征、油藏描述及开发技术方面的研究较为深入,但对特–超稠油藏的相关研究较为薄弱,尤其在地球化学特征、形成条件及控制因素等方面。因此,本文在明确原油物性及油水分布特征的基础上,通过地球化学分析结合油气运聚等因素综合研究,明确了特–超稠油田的形成条件及控制因素。

1 LD5油田油藏特征

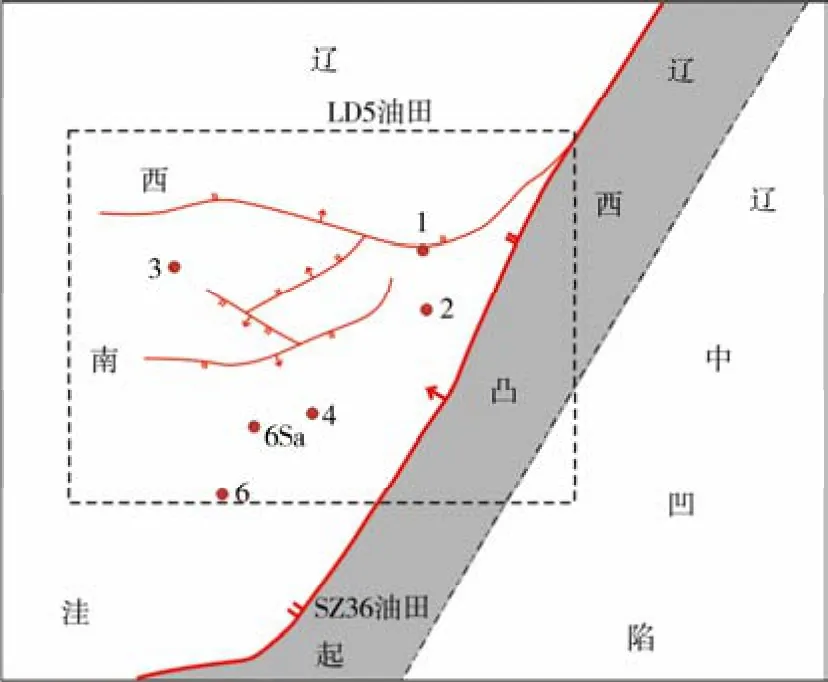

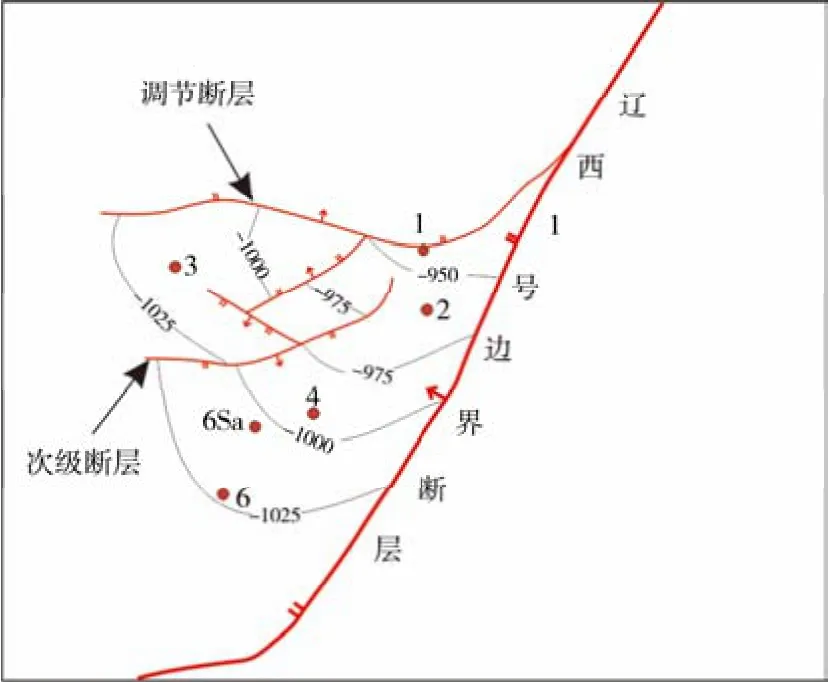

LD5油田位于渤海海域辽东湾坳陷辽西凸起西侧辽西一号大断层下降盘,紧邻SZ36油田,是受辽西一号大断层和近东西走向的调节断层所夹持的复杂断块构造(图1),成藏条件优越,为一整装大型稠油油田。目前,油田范围内发现明下段和馆陶组两套含油层系,发育辫状河河道和心滩微相沉积,储层发育,“砂包泥”的特点显著。明下段储层平均孔隙度34.4%、平均渗透率4 181.2×10-3μm2,馆陶组储层平均孔隙度 32.9%、平均渗透率 2 908.3×10-3μm2,均属特高孔、特高渗储层。

图1 LD5油田区域构造位置

1.1 原油物性特征

LD5油田原油总体表现为“四高、两低”的特点,即高密度、高黏度、高胶质沥青质含量、高凝固点、低含蜡量、低含硫量,属于特–超稠油。明下段20 ℃条件下地面原油密度为 1.004 g/cm3,50 ℃条件下地面原油黏度为33 595~39 099 mPa·s;馆陶组20 ℃条件下地面原油密度为1.004~1.011 g/cm3,50 ℃条件下地面原油黏度为37 196~74 462 mPa·s。由于明下段的原油生物降解程度较馆陶组弱[1],明下段油藏的原油物性好于馆陶组油藏。根据黏度–温度关系分析,原油黏度对温度敏感性强,50 ℃时馆陶组原油黏度为72 477 mPa·s,当温度升至150 ℃时原油黏度降至100 mPa·s以下。

1.2 油水分布特征与油藏模式

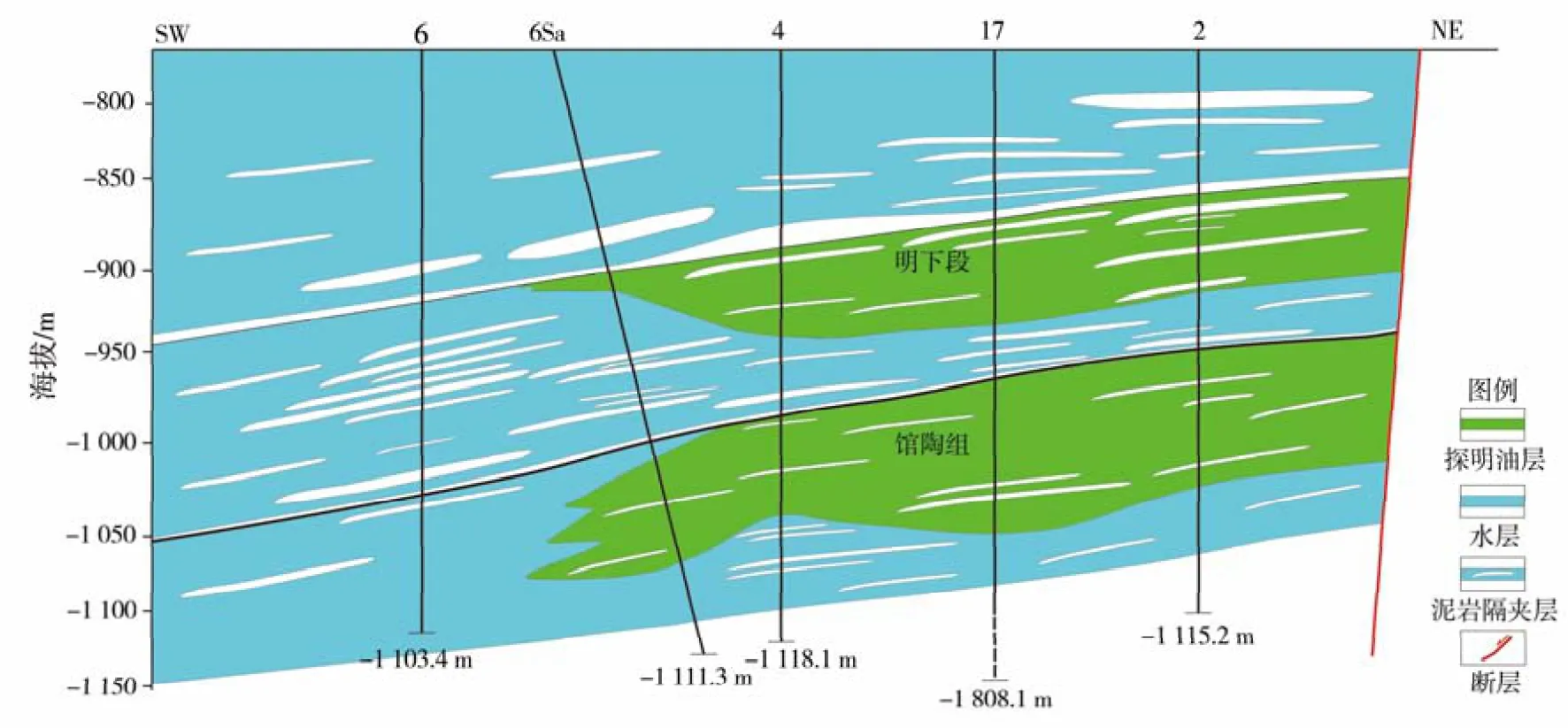

LD5油田油藏埋藏浅,储层发育,油层厚度大,单井平均油层厚度达百米,单井最大油层厚度136.1 m,单层最大厚度57.0 m,油层集中分布在明下段下部和馆陶组顶部。稠油油藏的油水分布特征与原油性质密切相关[2]。钻井及取心资料表明,LD5油田特–超稠油油藏不同于常规油藏,油水关系及油藏模式复杂,具有油水界面不统一、油水关系倒置、油藏边界不规则等特点(图2)。

图2 LD5油田油藏剖面图

1.2.1 油水界面不统一

LD5油田两套油藏的各井均钻遇油水界面,但油水界面不统一,呈波状起伏。明下段油藏油水界面海拔为-921.4~-945.3 m,平均-930.0 m,馆陶组油藏油水界面海拔为-1 037.3~-1 060.5 m,平均-1 050.0 m。明下段和馆陶组油藏油水界面垂向高程差均接近24.0 m。

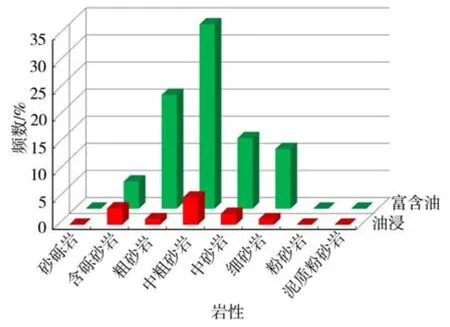

明下段底部发育一套稳定分布的砂砾岩,孔隙度26.7%~29.7%,物性明显差于上部中~粗砂岩段(31.0%~33.7%),加之稠油密度大、黏度高,运移过程中高黏油无法进入物性较差的储集层。通过岩性与含油性的关系研究发现(图3),含油岩心的岩性主要为细砂岩~粗砂岩,明下段油藏油水界面与明下段底部稳定发育的砂砾岩有关,储集层的岩性和物性对油藏油水界面起控制作用,储集层的岩性和物性的不均一性导致油水界面波状起伏。

1.2.2 油水倒置

通常认为常规油气聚集符合重力分异原理,即在浮力作用下,油气聚集在构造高部位,水聚集在构造低部位,但当原油密度接近或大于地层水密度时,会出现油水倒置现象[3–4]。LD5油田明下段和馆陶组油藏原油密度(1.004~1.011 g/cm3)均大于地层水密度,馆陶组油藏存在水在上油在下的油水倒置现象。LD5油田原油运移至圈闭成藏后,原油不断被稠化致使原油密度大于地层水密度,加之重力分异原理且高部位物性较差,从而造成油水倒置现象,形成特殊的顶水、边水和底水油藏。

图3 LD5油田岩心薄片分析岩性与含油性分布频率

1.2.3 油藏边界不规则

油水界面是确定油藏边界的直接依据(岩性油藏除外),在构造落实和储层展布清楚的条件下,依据对油藏类型的正确认识,按油水界面水平外推并在相应的油层顶面构造图上圈定油藏边界[5],且油水界面与油层顶呈线性相交。依据此原则,研究区6井应在含油范围内,但实钻证实,该井未钻遇油气层,而距该井仅600.0 m的6Sa井钻遇近50.0 m油层。油层厚度突变说明特–超稠油藏边界不同于常规油藏,不受油层顶面和油水界面的交线控制,油藏边界为不规则弧形(图2)。稠油油藏的油藏边界不规则的特征影响了对油藏边界的准确预测。

2 特–超稠油的成因机制

2.1 生物降解作用

稠油分为原生稠油和次生稠油两种类型[6]。原生稠油属于生烃过程中形成的未熟–低熟油(O、N、S等含量较高),具有高密度、高黏度的特征,其形成主要与生烃母岩的构成、油气的早期形成、沉积环境及地质背景等因素有关。次生稠油则是原油生成后在运移、聚集和保存的过程中经生物降解、水洗和氧化等次生作用改造形成,同时与断层输导能力和盖层条件有关。

LD5油田特–超稠油是在原油生成后经降解等改造作用形成。为次生稠油,原油中正构烷烃轻组分消失, C25–降藿烷呈高丰度分布,表明该区原油受到严重的生物降解作用[7]。同时原油族组分中饱和烃含量较低,芳烃、非烃和沥青质含量高,同样也表明该区原油遭受了强烈的生物降解。

2.2 氧化与水洗作用

LD5油田紧邻辽西洼陷,成藏位置优越,油源来自辽西南洼沙三段暗色泥岩,辽西一号断层沟通生油凹陷的烃源岩,含油区域位于油气运移的有利方向,油气沿断层运移,首先充注圈闭高部位,进而沿储层侧向运移。原油在运移过程中发生氧化变质作用,致使原油中的轻组分不断散失,胶质、沥青质等杂原子化合物含量增加,重组分相对增多,原油密度、黏度增大。LD5油田发育底水油藏,地层水丰富,东营组末期及新构造运动时期断裂活动强烈,断层在作为油气运移通道的同时,有效沟通地表水。油水界面附近含烃未饱和水会选择性地吸收并带走原油中的可溶烃[8],使原油发生水洗作用而稠化,密度、黏度变大。

渤海海域辽东湾坳陷稠油油藏类型以边水、底水油藏为主,水层发育,水源丰富,且油藏埋藏较浅,地层温度小于100 ℃,地层水中的氧气提供了生物降解必需的有氧环境,而且油藏与地层水直接接触的面积越大,生物降解越严重[9–10]。

2.3 断层输导能力

LD5油田整体为受辽西一号大断层和近东西走向的调节断层所夹持,为复杂断块油田。辽西一号断层断距大、延伸距离远,长期发育,是LD5构造的东界断层,走向北东向,延伸长度超过11.7 km,最大垂直断距为250.0 m。该断层在东营组和馆陶组沉积时期活动强烈,控制本区凹陷形成与构造演化;近东西向的调节断层延伸长度超过4.5 km,最大垂直断距105.0 m,为长期活动断层;此外,在新近系沉积时期还发育次级派生断层(图4)。

断层疏导能力的强弱通过影响地层水和游离氧的丰度而间接控制着微生物的存活。东营组末期及新构造运动时期强烈活动的断层不仅是油气运移的通道,同时也是地层水与地表水的有效渗流通道,浅层油藏特高孔特高渗储层与断层良好的疏导能力共同作用使地表水下渗顺畅,水中游离氧分子增多,有利于喜氧细菌活动,为生物降解提供了物质基础。

图4 LD5油田断层示意图

2.4 盖层条件

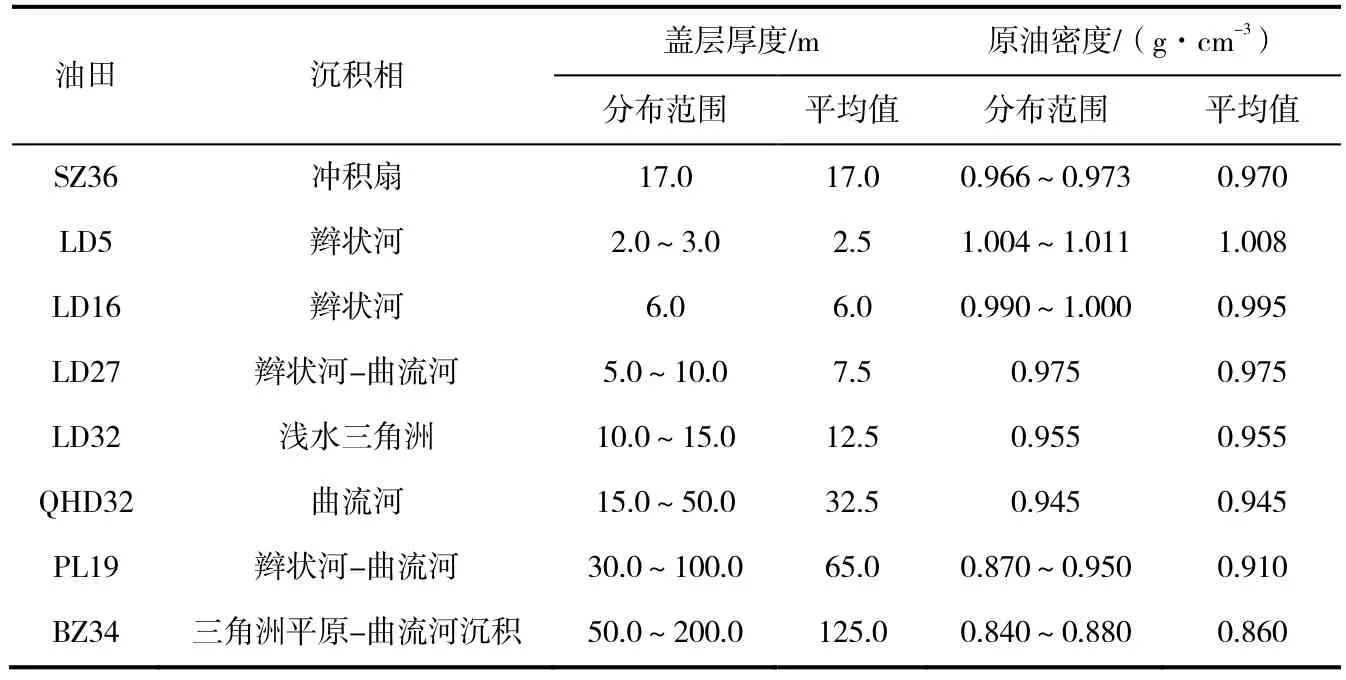

LD5油田位于辽西凸起西侧下降盘,辽西凸起的物源来自渤海湾盆地西北侧的燕山褶皱带[9],燕山褶皱带所提供的大量陆源碎屑物质在辽东湾坳陷馆陶组–明下段时期形成了面积广、厚度大的冲积扇—辫状河—曲流河—三角洲沉积体系。LD5油田处于辫状河沉积体系,发育河道和心滩沉积微相储层,储层平均砂岩含量超过85.0%。明化镇组油藏盖层为辫状河泛滥平原沉积,岩性以泥岩和粉砂质泥岩为主;馆陶组油藏盖层为辫状河河床沉积,岩性为砂砾岩和砾岩。区内盖层横向分布广泛,但厚度薄,平均2.0~3.0 m。盖层条件的好坏通过影响地层水和游离氧的丰度而间接控制着微生物的存活。薄盖层对应弱遮挡作用,盖层薄则地表水易渗入油藏,地表水中的微生物促使原油发生生物降解,从而影响原油的稠化过程(表1)。

通过对渤海海域8个稠油油田的盖层厚度及原油密度进行统计,并分析盖层厚度与原油密度的关系,研究表明冲积扇—辫状河—曲流河—三角洲沉积体系,顺物源方向盖层厚度具有变大的趋势,而原油密度具有变小的趋势,盖层厚度与原油密度呈明显的消长关系,相关系数达R2=0.921 2(图5)。

表1 不同油田盖层厚度与原油密度关系

图5 盖层厚度与原油密度的关系

3 结论

(1)LD5油田明化镇组和馆陶组发育特–超稠油油藏,原油具有高密度、高黏度、高胶质沥青质、高凝固点、低蜡、低硫的特点,且油水界面不统一、油水关系倒置、油藏边界不规则。

(2)LD5油田原油胶质沥青质含量高,蜡含量低,原油物性差,C25–降藿烷丰度高,原油发生了强烈的生物降解作用,从而导致其稠化。而该区油藏埋藏浅、地层温度适宜以及油层与地层水接触程度高均有利于微生物的生存和繁殖;浅层油藏特高孔特高渗储层物性特征、强烈活动断层良好的疏导能力以及薄盖层均利于喜氧细菌活动,为生物降解提供了物质基础。

[1] 徐长贵,王冰洁,王飞龙,等.辽东湾坳陷新近系特稠油成藏模式与成藏过程[J].中国海上油气,2016,37(5):599–608.

[2] 严科,任怀强.稠油油藏油水倒置现象探讨[J].石油勘探与开发,2009,36(5):635–640.

[3] 董臣强.准噶尔盆地春风油田沙湾组油水倒置现象分析[J].石油地质与工程,2014,28(2):70–72.

[4] 赵晓东,杨少春,向厓,等.准噶尔盆地车北地区浅层砂岩油藏顶底双油水倒置成因[J].石油勘探与开发,2014,41(4):438–440.

[5] 赵文智,毕海滨.储量研究中油藏边界的确定方法[J].中国海上油气,2005,17(6):379–380.

[6] 窦立荣,徐树宝,祝玉衡,等.二连盆地重质稠油藏成因及地化特征[J].石油学报,1995,16(2):1–6.

[7] 席伟军,史翠娥,王学忠,等.车排子地区春风油田稠油成藏模式[J].石油地质与工程,2013,27(1):7–8.

[8] 霍进,吴运强,赵增义,等.准噶尔盆地风城地区稠油特征及其成因探讨[J].特种油气藏,2008,15(2):25–27.

[9] 邓运华.渤海油区稠油成因探讨[J].中国海上油气,2006,18(6):361–362.

[10] 官大勇,王昕,李才,等.渤海海域PLA含油构造稠油特征及稠变因素分析[J].石油地质与工程,2012,26(3):70–71.

TE112.33

A

1673–8217(2017)06–0052–04

2017–05–25

张婕茹,工程师,1975年生,1996年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,从事油气储量评价及油气田地质综合研究工作。

“十三五”国家科技重大专项“渤海油田加密调整及提高采收率油藏工程技术示范”(2016ZX05058001)。

蒲洪果