南黄海盆地北部坳陷北凹构造特征与圈闭类型

2017-12-17邵宇蓝

任 艳,赵 洪,邵宇蓝

(中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海 200030)

南黄海盆地北部坳陷北凹构造特征与圈闭类型

任 艳,赵 洪,邵宇蓝

(中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海 200030)

南黄海盆地北部坳陷北凹各级断层发育复杂、构造特征演化研究难度大,至今尚未有商业油气发现。在北凹新三维地震资料进行精细构造解释的基础上,开展了构造特征及圈闭类型研究,结果表明,研究区断裂形成时期可分成早、中、晚期和持续性发育四个演化时期,北凹中下构造层形态变化大,上构造层形态变化平缓;构造样式主要包括地堑、地垒、断阶、花状与似花状构造。从圈闭类型来看,北凹受区域性伸展和走滑作用控制,主要发育断鼻、断块构造,其次为受断层遮挡的构造–岩性圈闭,圈闭类型在平面上整体具有分区分带特征。

南黄海盆地;北凹地区;断裂期次;构造特征;圈闭类型

南黄海盆地北部坳陷北凹地区(北凹)是尚未取得油气突破的含油气远景区域之一,勘探程度仍然较低且尚未见商业油气的发现。前人在研究区内开展了部分二维地震采集、重处理及重、磁、电等联合反演工作,但由于地震资料品质较差、钻井资料少而导致缺少可靠层位标定,对中古生界残留盆地地层、构造及沉积特征认识尚不清晰。为了对北凹的构造特征及圈闭类型进行系统研究,本文结合南黄海盆地区域地质与盆地形成演化等方面的认识,通过对近两年北凹新采集三维地震资料进行精细构造解释,深入研究该区中新生代断裂活动特征、构造样式以及圈闭类型,为成藏控制因素研究及勘探目标的优选提供参考。

1 地质背景

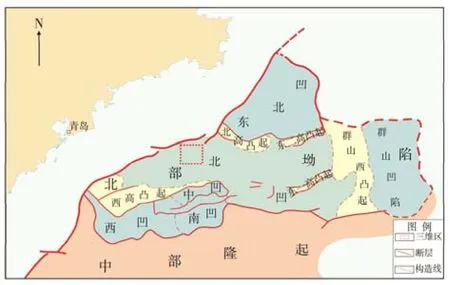

南黄海盆地位于中国大陆与朝鲜半岛之间,是叠合于下扬子准地台前震旦系变质岩基底上的一个海–陆相多旋回叠合盆地[1–2]。南黄海是在中生代基础上发育的以新生代地层为主的裂陷盆地,盆地进一步可分为千里岩隆起、北部坳陷、中部隆起、南部隆起和勿南沙隆起5个二级构造单元,总体呈三隆两坳的构造格局。其中北部坳陷北部以千里岩隆起为界,南部地层超覆于中部隆起之上,整体为北断南超的箕状断陷,面积约5.1×104km2。前人研究认为,南黄海北部坳陷自晚白垩世以来发生了仪征运动、吴堡运动、真武运动和三垛运动等四期较大规模的构造运动,主要经历了断坳湖盆发育、箕状断陷发育、坳陷萎缩三个阶段,纵向上三分结构明显,形成了多期盆地叠合的构造格局(图1)[3–6]。

图1 南黄海盆地北部坳陷构造区划分

区域地层研究表明,北凹发育是在中生代盆地的基础上,于晚白垩世–第四纪形成的一个裂陷盆地[7]。自下而上形成了区域拉张背景下发育的上白垩统赤山浦口组和泰州组,隆升剥蚀背景下的古近系古新统阜宁组、始新统戴南组和三垛组,坳陷背景下的新近系盐城组和第四系东台组,总厚度达3 000~8 000 m,目前主要油气目的层为古新统阜宁组和始新统戴南组。

2 构造特征分析

2.1 基本构造格局

本文在目前仅有的ZC–A井合成地震记录标定的基础上,准确识别了由下至上的Tg、Tk20、T100、T85、T80、T55、T50、T20等 8个反射层进行追踪并完成各反射层构造图。从构造特征上可见其被T50分为上下二个构造层,其中上构造层的构造形态相对于中下构造层变化较为平缓。

北凹中下构造层由下至上各层整体构造面貌基本一致且具有较好的继承性。以T80为例,北凹中下构造层以北1断裂为界,将研究区分为南北两个构造带:北部构造带整体构造形态为一个沿北1断裂呈北东走向发育的背斜,其上发育一系列北西走向断层。南部构造带又可分为东部褶皱带、中部断坳带和南部鼻状构造带三个次及构造单元(图2);北凹上构造层构造形态变化较为平缓(图2)。其西北部为一背斜构造,南部为一鼻状构造的向北倾没部分,东部为一向东倾的单斜构造。整个反射层构造断层不发育,单条断层规模小,延伸距离短,在研究区中东部分为北东向和近东西向两组不同走向的断层。

图2 南黄海盆地北凹三维地震T80和T20反射层构造

2.2 断裂发育期次

根据地震剖面及构造演化史分析认为,研究区断裂形成时期可分成长期发育以及早、中、晚期发育的断裂,具体特征如下:

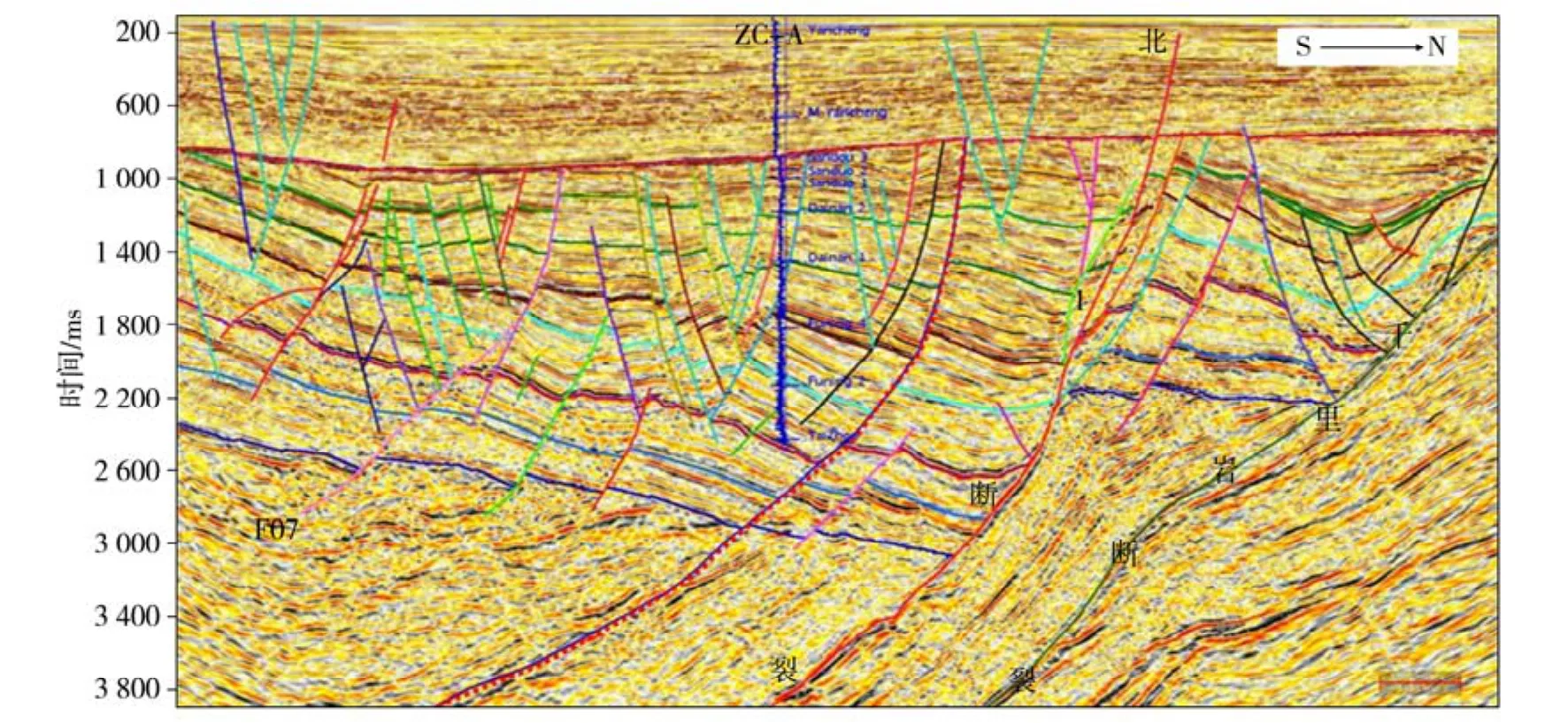

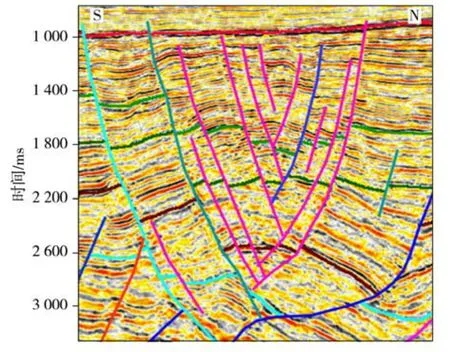

(1)长期发育的断裂。长期发育断裂指在泰州组沉积期或更早时期形成,在阜宁组、戴南组、三垛组及以后各沉积期继续活动的断裂,此类断裂在三维工区发育较少,典型的有千里岩断裂和北1断裂(图3),断裂在各层系均有发育且断距由下至上逐渐变小。

(2)早期断裂。早期断裂是指在仪征构造运动时期及其以前形成的两类断裂:一类是在断坳转换期结束,后期又被激活而继续活动的断层,多具有同生的性质。这类断层在区内延伸长、断距大,区内主要发育F07断层(图3),最大断距在T100上。二类是在T100、Tg反射层上单断的断层,此类断层断距相对较小,平面上延伸距离短,对沉积的控制作用较弱。

(3)中期断裂。中期断裂指在吴堡运动和真武运动时期形成的断层,即阜宁组沉积末期、戴南组沉积期末期形成的组状分布的非继承性断裂,剖面上呈地堑式或花状。该时期断裂活动强烈,断裂多是在拉张应力作用下形成的,主要发育在三维工区中部,呈北西西走向条带状展布,多数断层延伸距离较短,形成时期南早北晚。

(4)晚期断裂。晚期断裂指在三垛运动时期及其以后形成的断层,发育在三垛组–盐城组–第四系,仅在北一断裂下降盘和构造转换部位发育数量少且规模小的断层。北1断裂附近发育的断裂主体呈北东向,延伸较短且断距较小;断裂呈北东、北东东向展布,延伸长度较前者长。

不同时期发育的断层特征研究表明,白垩系沉积末期至阜宁组沉积早期形成的断层为早期断层,平面上近均匀分布,规律性不明显且规模中等,走向分为北东向和东西向两组;阜宁组沉积末期至三垛组沉积末期形成的断层为中期断层,此时期断层发育数量多且规模大,平面分布规律性强,呈近东西走向的条带状展布;三垛组以后形成的断层为晚期断层,数量少且规模小,整体有北东、东西两组走向。

2.3 构造演化史

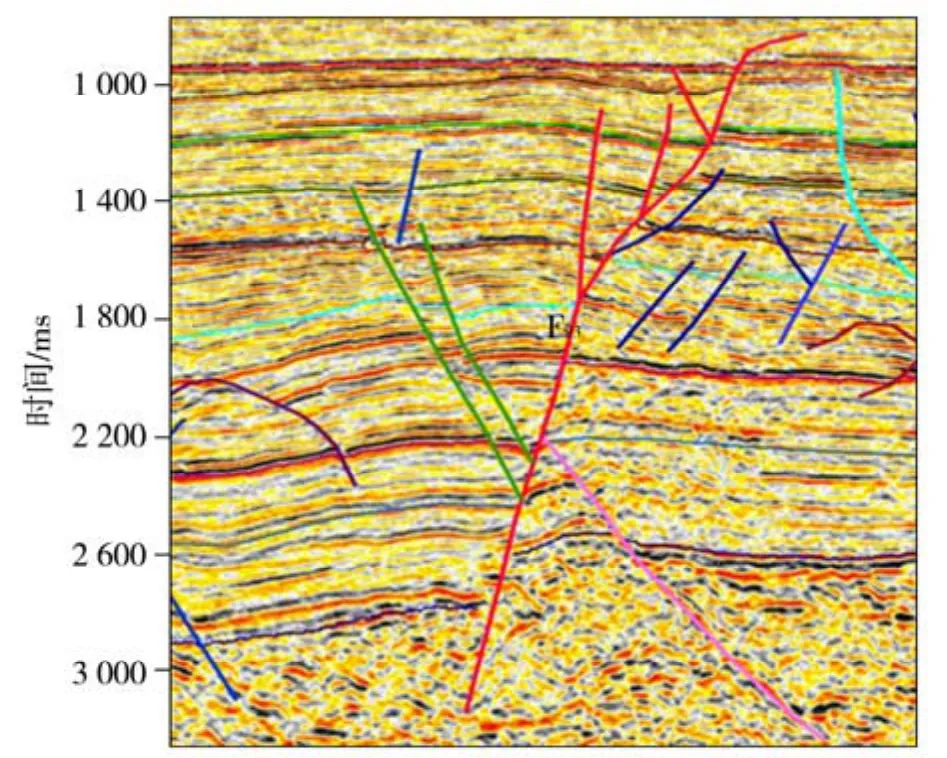

自晚白垩世以来,南黄海盆地经历了仪征、吴堡、真武、三垛四次较大规模的构造运动,这四次构造运动控制了整个南黄海盆地新生代沉积的演化史、沉积体系建造以及地层沉积的保存及剥蚀特征。南黄海盆地北部坳陷北凹的构造演化与区域构造演化基本一致,主要经历了断坳湖盆发育、箕状断陷发育、坳陷萎缩三个阶段(图4)。

图3 南黄海盆地北凹断裂形成期次

图4 南黄海北凹构造发育史剖面

2.3.1 断坳湖盆发育阶段

泰州组沉积时期,整个南黄海盆地北部盆地是一个统一的湖盆,至阜宁组沉积时期,湖盆进一步扩大。阜宁组沉积晚期,盆地内主干基底断层的活动性加强,盆地的凹凸雏形开始形成,边界断层的垂直位移落差加大,活动性也逐渐增强,盆地结构开始向伸展断陷转化,阜宁组沉积末期,发生了以翘倾为主的吴堡运动,沉积岩广泛暴露地表,阜宁组地层遭受剥蚀,结束了广湖沉积。

2.3.2 箕状断陷发育阶段

吴堡运动使泰州组–阜宁组统一广湖解体,进入戴南组–三垛组箕状断陷发育期。主干边界基底断裂强烈活动,凹陷内断裂带上盘的反向断层也开始强烈活动,并与下构造层分隔明显,少数与早期断层切割,形成复杂的“Y”型断层组合。始新世末,发生三垛运动,盆地整体挤压抬升,结束了南黄海盆地断陷盆地的演化。

2.3.3 坳陷萎缩阶段

三垛事件使盆地遭受区域性夷平,伴随地壳整体均衡沉降,盆地进入坳陷阶段。

2.4 典型构造样式

构造样式是指同一期构造变形或同一应力作用下产生的构造总和,对形成机制、剖面形态及空间排列方式具有相似性的一类构造组合的综合反映,具有与地球动力学背景相一致的特点。研究其形态及成因对于认识油气富集主控因素、油气藏形成特点和提高钻探成功率等方面均有重要意义[8-11]。本文通过三维地震解释并针对断裂的组合方式及形成机制进行精细分析后,认为研究区主要具有地堑构造样式、地垒构造样式、断阶构造样式、正花状构造样式(图5)和似花状构造样式(图6)共5种构造样式。

3 圈闭类型及其展布

研究区构造圈闭的成因与区域性伸展、走滑作用有关。由于构造运动的多期次发育及不同构造带

具有不同的响应特征,圈闭在平面上有分区、分带的特征,剖面上的不同时期圈闭常互相叠置,研究区发育以断鼻、断块为主的构造圈闭类型(图7)。

图5 正花状构造

图6 似花状构造(卷心菜式)

图7 三维工区圈闭线叠合

(1)北1断裂北部断阶带圈闭分布区。北1断裂北部整体上为一个被断层复杂化的半背斜,其上发育阶梯状伸展断阶构造,地层倾向与断裂倾向相同。断块向地层下倾方向节节下掉,形成阶梯状构造。在台阶部位往往形成有利于油气聚集的断鼻和断块圈闭(图8)。

(2)中部深凹带圈闭分布区。深凹带主要发育断鼻和地堑构造样式。深凹带反向正断层发育,伴随断层形成断鼻、断块构造,往往形成断层遮挡的构造–岩性圈闭。

(3)南部鼻状构造带圈闭分布区。研究区南部整体形态为一向北倾没的鼻状构造带,其上发育一系列断层,组成花状、似花状构造样式。伴随断层形成一系列局部构造圈闭,这些构造圈闭呈近南北向展布于鼻状构造带上,具有面积大、成群成带展布的特点,圈闭的主要类型为断鼻、断块。

4 结论

(1)北凹三维工区中下构造层形态变化剧烈但各层整体构造面貌基本一致,整体具有较好的继承性;上构造层形态变化平缓且构造形态相对比较简单。

(2)北凹断裂形成时期分为早、中、晚三期:白垩系沉积末期至阜宁组早期形成的早期断层,平面上全区近均匀分布,规模中等,走向分为北东向和东西向两组;阜宁组末期至三垛组末期形成的中期断层数量多且规模大,平面分布规律性强,呈近东西走向的条带状展布;三垛组以后形成的断层为晚期断层,数量少,规模小,平面上呈北东走向条带状展布,单个断层分北东、东西两组走向。

(3)研究区不同时期所受应力不同而表现出复杂多样的构造样式,研究认为研究区发育地堑构造、地垒构造、断阶构造、花状构造和似花状5种构造样式。

(4)从圈闭类型来看,北凹受区域性伸展和走滑作用控制,主要发育断鼻、断块构造,其次发育受断层遮挡的构造–岩性圈闭。平面上断鼻圈闭与断块圈闭主要发育于北1断裂北部断阶带以及南部鼻状构造带,而构造–岩性圈闭则主要分布在中部深凹带。

[1] 姚永坚,夏斌,冯志强,等.南黄海古生代以来构造演化[J].石油实验地质,2005,27(2):124–128.

[2] 李刚,陈建文,肖国林,等.黄海海域陆相中生界油气远景[J].海洋地质动态,2003,19(8):7–11.

[3] 王存武,赵志刚,王鹏,等.南黄海盆地北部坳陷北凹油气成藏特征的再认识[J].海洋石油,2014,34(3):40–45.

[4] 冯志强,陈春峰,姚永坚,等.南黄海北部前陆盆地的构造演化与油气突破[J].地学前缘,2008,15(6):219–231.

[5] 曲希玉,刘立,陈建文,等.南环海盆地北部坳陷白垩系沉积特征[J].吉林大学学报(地球科学版),2005,35(7):443–448.

[6] 姚永坚,冯志强,郝天珧.对南黄海盆地构造层特征及含油气性的新认识[J].地学前缘,2008,15(6):232–240.

[7] 李楠.南黄海盆地北部坳陷构造演化及沉积相研究[D].山东青岛:中国海洋大学,2010:79–88.

[8] 徐新军.松辽盆地长岭断陷构造样式与圈闭类型[J].资源与产业,2011,1(5):48–52.

[9] 付兆辉,秦伟军,李敏.渤海湾盆地垦东凸起构造演化及对沉积的控制作用[J].石油地质与工程,2011,25(4):62–70.

[10] 周琦,丁文龙,刘旭龙,等.辽河西部凹陷冷家—雷家地区构造特征与圈闭研究[J].石油地质与工程,2011,25(3):93–95.

[11] 顾伟民.复杂油气藏精细油藏描述——以周清庄油田为例[J].石油地质与工程,2007,21(3):33–38.

图8 过三维工区主要圈闭带剖面

TE112.2

A

1673–8217(2017)06–0015–05

2017–04–18

任艳,硕士,工程师,1987年生,2013年毕业于中国地质大学(北京)矿物学、岩石学、矿床学专业,现从事石油地质研究工作。

赵川喜